Donde se habla de Laye, revista barcelonesa de principios de los años cincuenta, a la que Josep M.ª Castellet, un amigo de juventud del autor, llamó «La inolvidable»

Manuel Sacristán Luzón

Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión

Estimados lectores, queridos amigos y amigas:

Seguimos con la serie de textos de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que iremos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, una selección de sus escritos publicados en la revista Laye (más una carta a Rafael Sánchez Ferlosio y una conferencia de finales de 1954).

Os agradeceríamos que nos ayudarais en la difusión de estos trabajos.

Los materiales publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.

Un abrazo grande y muchas gracias.

INDICE

- Presentación

- Reseña de Nuestra elegía

- Comentario a un gesto intrascendente

- Entre sol y sol II

- Tres grandes libros en la estacada

- Nota acerca de la constitución de una nueva filosofía

- Reseña de Alfanhuí

7.1. Una carta a Rafael Sánchez Ferlosio - Hay una buena oportunidad para el sentido común

- Los artículos de Laye

1. Presentación

Fueron numerosos los escritos de Sacristán (artículos, reseñas, notas, obituarios, editoriales,…; damos al final de este texto la lista completa) publicados en Laye, «la inolvidable» en el decir de Josep Mª Castellet. Una parte de esos trabajos fueron publicados en los tres últimos volúmenes de Panfletos y Materiales.

Se da aquí una breve selección de estos materiales con un primer escrito no recogido en PyM: una reseña de Nuestra elegía de Alfonso Costafreda (a quien el cineasta e historiador Xavier Juncosa dedicó el documental «Costafreda» https://patillimona.net/projeccio-del-documental-costafreda-bcnpoesia16/.)

Sobre Laye y su época son imprescindibles los ensayos y artículos de los profesores Laureano Bonet, Jordi Gracia, Álvaro Ceballos, Juan Carlos García Borrón, M.ª Dolores Albiac Blanco,… así como En menos de la libertad de Esteban Pinillas de las Heras (a título de ejemplo: Jordi Gracia, «Los orígenes intelectuales de Laye en dos revistas del SEU, Estilo y Qvadrante», Anuari de Filologia, vol XVI, 1993, n.º 4, pp. 48-70). Igualmente los artículos y la tesis doctoral de M.ª Francisca Fernández Cáceres y de su director de tesis, José Luis Moreno Pestaña y el documental «Sacristán jove» de Xavier Juncosa (Integral Sacristán, El Viejo Topo, 2006)

2. Reseña de Nuestra elegía

En el número 2 de Laye, abril de 1950, p. 11, Sacristán publicó una reseña sobre «Alfonso Costafreda; Nuestra elegía, Barcelona, 1949» (firma: M.S). No publicó nada en el primer número de la revista barcelonesa.

1. Molesta decepción ha debido sufrir el poeta Alfonso Costafreda. Su exhortación, obediente al llamamiento íntimo, en vez de agitar el limpio y vivo medio que él deseaba, se ha escindido perdidamente en ecos mal recogidos por una crítica de asombrosa incompetencia. La incomprensión y la ignorancia han llegado tan lejos en la crítica de Nuestra Elegía que resulta imprescindible consignarlas, arrancando para ello una parcela al ya reducido espacio de que disponemos. Porque los fenómenos sociales provocados por el poeta son los que, siguiendo el sentido fundamental de Nuestra Elegía, deben ser recogidos los primeros.

El selvático y no del todo voluntario entrecruzamiento de motivos teóricos con los hilos intuitivos del poema ha sido la causa de la desorientación crítica. Con todo, tal dificultad no puede justificar disparates como el encasillamiento del poema bajo la papeleta de «existencialismo» –juicio de un crítico que al dictarlo mostró junto a su incapacidad para leer poesías su ignorancia en cuestiones ideológicas.

La obra de Alfonso Costafreda, si ha de ser fichada ideológicamente, debe serlo como vitalista. Y no en el sentido obvio y trillado de la conversación corriente, sino en el más preciso de tecnicismo filosófico. Reúne suficientes motivos del vitalismo estricto para afirmarlo así –desde la originaria exaltación de la vida hasta la enunciación de una muerte franca y aceptada que no «deshonra» en nada al ser vivo.

2. Recogida esta hebra corta y sin importancia, entramos en el difícil ovillo de Nuestra elegía.

Quede establecido que un aire ideológico general se desprende de la primera y sorprendente lectura. Por momentos sucumbe el lector a la impresión de un todo ideológico demasiado perfecto y trabado cuya maciza solidez es opresiva. Si los sillares conceptuales hubieran sido colocados por el poeta con el perfecto aplomo y equilibrio que a primera vista presentan, difícil sería ver en Nuestra elegía la obra de un hombre joven. Antes bien, su perfecta plenitud, su pulida convexidad permitirían identificar la madurez de un dogma. Pertenecería entonces realmente a la obra esa asombrosa perfección que ahora parece poseer, pero tras ella no quedaría al poeta más que esa alternativa: el abandono de la poesía o el camino de Damasco.

3. Mas ocurre que Nuestra elegía no tiene en realidad esa perfección arquitectónica que con infrecuente admiración le concedemos en la primera lectura1. Dos o tres imágenes –la imagen es la unidad dinámica del arte– dos o tres bellas, grandes, poderosas imágenes con valor de auténtico mito abren en la metálica muralla de Nuestra elegía otras tantas saeteras que amplían el paisaje, lo enriquecen, lo perforan en profundidad y, sobre todo, presentan al poeta vía libre para futuro andar.

Subrayemos el principio del canto III. En el canto I la Muerte ha tentado al poeta para que lo confiese y reconozca. El canto II ha completado el cuadro con nuevas intuiciones, reorganizándolo todo. Se acerca la vida en el canto III. ¿Y cómo se acerca, después de tanta blasfemia contra ella? ¿Golpeando furiosa a sus torpes enemigos, con toda la inflexibilidad de un dogma ideológico? ¿Violenta, tempestuosa, despectiva? No; la vida se acerca, a lo largo de su hermosa selva engendrando «ondas de fuego que se esparcen dando su luz protectora a las piedras necesitadas», se acerca con los pájaros, en quienes se apasiona, se adelgaza, se cumple y se canta ella misma en los cielos.

Troneras también abiertas sobre campos de insabido límite, los versos del canto II, 2, en los que el poeta ha cambiado eternas canciones con las ciudades perdidas y se ha sentido escalado por todos los seres vivos.

Algunas otras hay, cuya interpretación hace imposible la falta de espacio. Pero bastan las recogidas para apoyar nuestra esperanza de que el poeta se hunda más en la vena pura, de la que la mayor parte (en extensión) de Nuestra elegía es solo un brote considerablemente mezclado con las gangas difícilmente filtrables de cierta infundada suficiencia teórica y algún inoperante orgullo de profeta.

4. Pero nada de esto agota al río de allá abajo. Hay que decir al poeta que puede seguir hablando. Y no sólo por la satisfacción de haber lanzado el libro de poesías más importante de nuestro momento, sino también y principalmente, porque todos andamos por ahí bastante secos, presintiendo ansiosos, aunque con mayor o menor disimulo (por el absurdo pudor enérgico de los hombres) el venturoso vuelo de la lluvia madrugadora. Y he aquí que, por las escotillas abiertas en la obra muerta de Nuestra elegía adivinamos que el poeta Alfonso Costafreda puede enviarnos desde las nubes –esas nubes que se siguen riendo de Aristófanes– en forma ardiente, pero sencilla, más callada que en este poema el agua pura que nos enamore, para que en nosotros reviva la alegría, huya el duelo y rebrote la simiente interior.

(1) Al decir «arquitectónica» me refiero aquí a la íntima trabazón espiritual del mensaje poético contenido en Nuestra elegía, no a su disposición externa. Ésta, por cierto, merece algún reparo, toda vez que la interrupción por los cantos IV y V del lineal desarrollo seguido en los cantos I, II, III y VI encuentra difícil justificación. Tal vez la inclusión del IV sea totalmente justa, por la importancia de su motivo en un total desarrollo del manifiesto vital del canto III. Pero el canto V, destinado a reforzar el valor polémico del poema, le causa un daño apreciable al interrumpir el ascenso de tono psíquico iniciado en el III. A nuestro parecer, los temas polémicos del canto V, habrían encontrado lugar oportuno en el canto I, con lo que, además, habrían reforzado y concretado la imagen del bosque petrificado que en éste aparece.

En su traducción de Palabra y objeto de Willard Van Orman Quine, Sacristán eligió para ilustrar el apartado 28 del ensayo («Algunas ambigüedades de la sintaxis») unos versos de Costafreda: «Lluvia de la mañana ya presiente/ la tierra gris tu venturoso vuelo/ y en espera de ti se ofrece al cielo· delicado rosal rosa impaciente», con una nota al pie de página: «Sin puntuación en el texto del poeta A. Costafreda».

3. Comentario a un gesto intrascendente

Laye, 4, mayo de 1950, el primer artículo incluido en Intervenciones políticas, Barcelona: Icaria, 1985, pp. 11-16. El germanismo al que aludió Sacristán en su conversación con Guiu y Munné de 1979 ya se hace patente en estas líneas.

Este tercer volumen de Panfletos y materiales se abre con una nota de su editora, María Rodríguez Bayraguet (NE: directora entonces de la editorial Icaria):

«Cuando este tercer volumen de los PyM se termina de editar, Manuel Sacristán ya no está junto a nosotros. La tristeza que provoca su inesperada desaparición me trae el recuerdo de la nueva relación que establecí con él durante los casi tres años transcurridos desde los días de la publicación del primer volumen, hermoso tiempo de felicidad para Manolo y Ángeles [NE: Lizón, su segunda esposa, fallecida en 2024] en México que me fue dado contemplar durante una breve visita a aquel país, hasta nuestra última charla el 23 de agosto pasado [NE: cuatro días antes del fallecimiento de Sacristán]. A lo largo de estos meses pude añadir a los viejos sentimientos de admiración y respeto por el amigo, el intelectual y el maestro, el de un profundo cariño por el hombre tierno y amable que era Manolo.»

Parece que las más trágicas coyunturas de la vida son causa ocasional de iluminaciones especiales, conversaciones sorprendentes, verticales metánoias rebautizadas. Y esto tanto en las vidas individuales como en las colectivas.

Hace ya algunos meses que los políticos se afanan con visible ansiedad en torno a la cadavérica y despedazada Alemania, considerándola pieza imprescindible de la realidad geopolítica e historia que poco a poco va abriéndose paso como encarnación del tal vez único visible «proyecto sugestivo de vida en común» para el hombre de Occidente: Europa (Eugenio d’Ors, por cierto, ha manifestado valientemente hace poco hallarse escandalizado por ver postulando Europa a quienes más han hecho por destruirla).

«¿Pueblo de músicos y pensadores?» «¿O rebaño de cabezas cuadradas?» (Cojamos nuestra pasión, lector, por tranquila que sea, y desnudémonos de ella. Solo así podremos seguir adelante.) El hecho es que Alemania ha polarizado en las dos postguerras la atención del mundo reflexivo. Agotada y vencida, en ambas ocasiones ha superado un corto periodo de vituperios para acabar volviendo a hacerse oír. ¿Se deberá esto tan solo a las razones geopolíticas sumariamente aludidas antes? Puede ser, si se considera el asunto en su totalidad. Pero en determinados aspectos –aparición de fórmulas artísticas en 1919, iluminación hoy de otros problemas sociales– nos parece más acertado pensar en la facilidad que las paisajes desolados ofrecen para trazar por ellos itinerarios óptimos, a lo que aludíamos al empezar estas líneas. Toda esto viene a cuento de lo siguiente: en una Universidad de Alemania los estudiantes han decidido establecer un intercambio con los obreros de determinadas industrias de la ciudad. Los obreros acudirán a las aulas en el período de vacaciones de los estudiantes, que les sustituirán en los talleres. La medida, por último, obliga a un trabajo permanente a los profesores que se han adherido a ella.

No faltará lector a quien hecho tan local e intrascendente parezca desproporcionado a la seriedad con que lo recogemos. ¡Es tan difícil acordarse en la consideración de estas cuestiones! Cuando consideramos un fenómeno cultural o social, humano en sentido amplísimo, operamos la proyección de una imagen sobre una pantalla en la que hemos de verla agrandada para descubrir sus articulaciones fundamentales. La pantalla, que siempre estará suficientemente definida por su distancia al foco luminoso, es el plano de consideración que elegimos para el asunto: sociológico, psicológico, religioso… El haz proyector es también blanco, pero complicado, y nos resulta imposible definirle por un solo dato, como hemos hecho con la pantalla. La luz blanca se compone de una conocida gama de vibraciones simples. Del mismo modo, nuestro ojo espiritual, que es el foco luminoso que realiza la proyección de los asuntos, no tiene vista simple, sino compuesta. Su luz resulta de un complicado manojo de motivos, desde los somáticos y temperamentales hasta los que llegan envueltos en el sereno ritmo de la tradición cultural. Es fácil quedar de acuerdo acerca de la distancia a que colocaremos la pantalla: bastan cierta buena fe y algún deseo de entenderse. Muy difícil, por el contrario, lanzar sobre ella un chorro de luz al gusto de todo el mundo. Nunca lograrán nuestras luces ver vibración simple. Por ello, es preciso comunicar nuestras impresiones desconfiando de que hallen un eco extendido. Habrá quien encuentre oscura la proyección y a quien se le ofrezca en exceso contrastada. Inevitable. Pero conviene que antes de rechazar cualquier sugerencia los lectores examinen la sensibilidad de su vista para ciertas radiaciones-límite.

Admitamos que la pantalla adecuada para proyectar el hecho que nos ocupa sea la de la consideración sociológica.

* * *

Ocurre al principio pensar que lo que hay de generoso en el gesto de esos universitarios obedece a la siguiente suposición: es más agradable la vida de estudiante que la de obrero. Pero se aprecia en seguida que si todo lo que se intenta con el intercambio es una compensación placentera el gesto se deshace en el vacío de la inconsecuencia: porque, pese a él, pasado el tiempo, el obrero volverá a su taller y el estudiante a su banco.

Hay otras explicaciones insatisfactorias. La siguiente, por ejemplo: que los estudiantes busquen una mejora de su economía. Esto, que puede ser un motivo, no explica ni la reciprocidad del intercambio ni su fundamentación. Es preciso distinguir entre motivo y razón: motivos y acicates se insertan en la razón profunda de las cosas, nunca las fundamentan. Por otra parte, considerando esta explicación desde el lado opuesto, ¿qué utilidad económica reportaría a los obreros su estancia en la Universidad? Por último, si por obtener en ella estudios técnicos especiales recibieran utilidad material, quedaría alejada de los estudiantes toda sospecha de interés. (Queda tal vez recordar que ni la cúspide de la carrera universitaria –el profesorado– es hoy ni en Alemania ni en otros sitios algo envidiable para un obrero aventajado –-envidiable desde el punto de vista económico, se entiende.) Tiene que haber, pues, algo más; algo que justifique el que, pese a todo lo dicho, crean unos universitarios que en su día hay algo que falta en la que los que no lo son –perogrullesco– y que esta falta –y esto es lo nuevo– sin ser precisamente económica, constituye un motivo de desequilibrio social. No es necesario despejar más el camino. Como razón de la conducta de esos estudiantes alemanes se nos ofrece ya esto: el universitario, por la posibilidad que el estudio desinteresado le ofrece de abrir su mente, de ampliar su conciencia, puede –ceteris paribus– vivir una existencia más rica y elevada que la del hombre sujeto durante la mayor parte de su vela al poco instructivo mecanismo de la cadena industrial.

Estos jóvenes alemanes han tenido suerte. Las dificultades materiales en que se debate la clase universitaria alemana les han mostrado claramente que lo injustamente privilegiado de su situación no es en absoluto la posible superioridad económica, siempre aleatoria, sino el encontrarse izados sobre una pirámide humana, desde cuyo vértice puede apreciarse la insondabilidad de la existencia, pirámide cuyas humanas piezas han vegetado a lo largo de toda la historia en la más total inautenticidad, hasta el punto de sentir y formular inauténticamente sus propios derechos cuando, a finales del siglo dieciocho, llegó el momento de reivindicarlos.

Ésta es la zona que aparece con más brillo en nuestra proyección. Pero en el gesto de nuestros estudiantes palpita también una consecuencia del principio que le informa. Pues consecuentemente con lo dicho, serán inútiles todas las mejoras sociales al uso, caerán en un pozo de hondura cósmica irrellenable todas las ventajas materiales que se ofrezcan al obrero, mientras siga operando el principio que condensa en sí la más perfecta injusticia posible entre hombres: que el status social-económico determine, con tanta o mayor fuerza que el propio valer, el grado de humanidad total alcanzable por la persona concreta.

Es cierto que la disociación del cuerpo y la cabeza de la sociedad ha sido el principio de la crisis y la rebelión de aquél contra ésta, como ha visto Ortega, el signo de su apogeo. Pero acaso no podía menos de suceder así porque la aplicación habitual de la imagen orgánica a la sociedad constituye una falsedad, una injusticia ontológica. Nunca un conjunto de personas puede constituir un cuerpo. Las personas, como tales, forman la cabeza de la sociedad. Las «manos» de todas esas personas, según su especialización activa, forman los miembros, el cuerpo de la sociedad.

Al tiempo que amanece este principio, las reivindicaciones sociales han de ir encontrando su autenticidad. Cuando surgieron, con su aspecto meramente jurídico, las reivindicaciones sociales parecían reclamar libertad especial e igualdad codificada. Hoy estos estudiantes alemanes otorgan nuevo sentido a estas reclamaciones: libertad de crecimiento personal, e igualdad de condiciones sociales para ese crecimiento. Ambas convergen hacia el ideal tácito hasta hoy y –hoy apenas expreso– aún contradicho: que la sociedad organizada tenga como fin la garantía material del florecimiento autónomo de la persona como tal.

Resulta en sustancia indiferente lo que hagan las «manos» del hombre y se presenta como decisivo lo que ese hombre pueda hacer de sí mismo. Dicho de otro modo: precisa que al cabo de los siglos, el status social de un hombre no determine el límite de actuación de sus posibilidades ónticas. (Y empleando estos términos tradicionales pretendo escapar a cierto fácil encasillamiento filosófico.)

He aquí pues, que el intercambio entre obreros y estudiantes se articula sobre esta rótula sociológica fundamental: la sociedad debe poner al alcance de todos los hombres en cuanto tales, al margen de toda especialización, los medios adecuados para la profundización de la existencia. La dorada utopía diría así cargando intencionadamente la rosada tinta: cuando un metalúrgico vea abrirse ante él con toda naturalidad las vías del espíritu objetivo –no quiero recordar a Hegel, sino evitar aquí la plausible objeción de que no todo lo espiritual es materia de enseñanza– no podrá percibir entre él y un profesor universitario otra diferencia social que la que le separa de un carpintero, a saber, la necesaria especialización profesional.

He aquí lo que nos ha ofrecido una proyección más o menos prospectiva de aquella esperanzadora imagen. Unos obreros del espíritu –«perfectum opus rationis»– y unos obreros de la materia han sabido cederse mutuamente sus ventanas sobre la vida. Aquellos han cedido el amplio ventanal abierto durante cincuenta siglos mal contados, desde Tebas del Nilo y Ur de Akkad. Éstos han prestado un angosto ventanuco, cada vez más cerrado por la costra de ciegos sudores milenarios, pero que permite hundir la vista en insospechadas profundidades vitales. Así ha empezado el derribo que puede unir ambas aberturas hasta lograr un horizonte sin otro marco que el naturalmente impuesto a nuestra persona limitada. Obreros y estudiantes se han cruzado, camino del taller, camino de las aulas, en el preciso punto del espacio en que son meros y plenos hombres. He aquí la promesa.

***

Una promesa que viene, como algunas otras, de la Alemania colocada en el centro mismo de la tormenta. ¿Será que la luz del rayo es la única que ilumina para el hombre los caminos del porvenir?

4. Entre sol y sol II

Se publicó en Laye, 17, enero-febrero de 1952 (ahora en Intervenciones políticas, pp. 22-25).

Dos observaciones del autor:

- La crónica trata de la primera visita de la Escuadra Norteamericana al puerto de Barcelona. 2. «Entre sol y sol» era una sección de crónica de la que me ocupaba en la revista Laye. El motto es un fragmento de Heráclito: «Hasta en el sueño son los hombres obreros de lo que ocurre en el mundo».

«Hasta en el sueño son los hombres obreros de lo que ocurre en el mundo.»

Barcelona, enero. Luego de pedirte ansiosamente informes acerca de tu preciosa salud, quiero –Virgilio cara mitad de mi alma– comunicarte algunas de las impresiones que me ha producido la visita de nuestra flota a este infecto poblachón ibérico.

Sospecho que mis despreciativa palabras te sorprenderán. ¿Acaso –te dirás– no es ése aquel mi amigo tan entusiasta de los hispanos? ¿No es éste aquel que admiraba a esos enemigos del pueblo romano, aquel que desde las ruinas de Numancia me enviara tan encendida epístola? ¿No es éste aquel mi amigo indignado contra los cadáveres de Galba y aún del honesto Escipión?

Sí, carísimo, el mismo soy. El mismo, que refugia su admiración por esta raza en la esperanzada sospecha de que algún ibero quede por las parameras de Numancia, en tierra de arévacos y lusones, o en las oscuras cavernas del Pirineo. Mas ¡ah! la costa –ya lo sabes tú– es punto de vista para traficantes sin raíces. No sé si por física presencia o por el mero pernicioso ejemplo –eso, tu superior sabiduría me lo dirá–: el caso es que el espíritu de aquella raza bestial, supersticiosa y avara cuya capital destruirá el gran Tito, se ha hecho dueño de toda la costa de nuestro mar. ¡Si hubieras visto el servilismo de los mercachifles ante nuestros marinos! Forzado hubo que rompió la cadena o fue generosamente suelto de ella por su guardián, benigno en demasía: pues bien, el más bajo pillastre de nuestros remos ha sido paseado como patricio por esta gentecilla infraibérica; a condición (¿debo decírtelo?) de tener algún sextercio en la bolsa.

Me objetarás ser imposible que todos los indígenas sean mercaderes. Cierto, caro, pero eso arregla poca cosa. Porque ahora, paso a paso, te iré diciendo qué hicieron los que no son mercaderes.

Vengamos primero a los que por ventura debieran sernos más caros: los que sinceramente nos aman. ¡Ah, queridísimo, qué diversa hez! Son primero –en cuanto a número– una plebe raramente vestida a fuerza de exagerar las afectaciones que entre nosotros lo son escasamente o no lo son en absoluto, sino costumbre popular de alguna aldea nuestra. Remedan nuestro acento al hablar su idioma. Apenas hacen nada que no sea simiesco. (Y por cierto –caro Virgilio– que si esos simios son fiel espejo nuestro, menester será que cambiemos.) Luego se cuentan entre los que nos aman las gentes más ricas del país. ¿Te congratulas? Lo mismo yo al principio, pero después vi, conocí y me dije: «Despacio, Horacio, despacio». Los ricos de este país son, a lo que me sospecho, hebreos todos, del primero al último. Y el rico (sobre todo, si es hebreo) tiene su corazón donde su tesoro. Pon su tesoro bajo el suelo bárbaro y a los bárbaros amará. Si un día, pues, nos ayuda (con su dinero en todo caso, nunca con su inteligencia, que no tiene, ni con su sangre, que harto trabaja con acudir a su vientre) sólo será por estas dos razones: que su tesoro está en tierra nuestra y que el bárbaro, si lo descubre, no lo respetará (¡en lo que hará santamente, por Júpiter!). Luego hay entre los que nos aman algunos tipos ingenuos. El pillín de Saroyan y el astuto Steinbeck les han hecho creer que en los muelles de Ostia los descargadores viven buenos y felices y que las sucias aguas del Tíber acarrean dinero, libertad y amor bien mezclados. ¡Imagínate! ¿Para qué perder tiempo subrayándote su estulticia?

Quiero hablarte ahora de los que no nos aman. O no. Acaso sea mejor que te hable antes de un nuevo y raro gremio de amadores que nos ha nacido de poco acá. Vacilaba en hacerlo, porque eran antes los que más nos odiaban. Son los que se consideran dueños de la herencia numantina. De entre ellos, los unos nos odiaban por motivos políticos, los otros por causas religiosas. Aquéllos nos llamaban «podrido país del maloliente demoliberalismo». Éstos, «perversos masones». Pues bien, hete aquí que de pronto cesan esos dicterios y nos saludan como «el gran pueblo de allende el mar». ¿Por qué?, me preguntas. Por este generoso motivo: esperan de nosotros seguridad y riqueza. Tienen los cimbrios a las puertas y a cambio de que alejemos a éstos, nos perdonan los cántabros que antaño trucidamos.

Ahora te hablaré de los que no nos aman. Mira, primero, a los que nos odian: no son muchos, pero están unidos. Todos son miserables esclavos mongoles. Tienen nostalgia de un paraíso en el que creen con fe fanática. Nosotros somos la realidad, y la realidad –ya lo sabes: no pretendo enseñártelo– es la mayor blasfemia para el creyente, es el insulto a su Dios que no puede soportar. Poco te digo de ellos, porque ya los has reconocido, ¿no es cierto? Son los de siempre. Si alguien destruye nuestra cultura, ellos serán, los creyentes.

Y hay otros –turbador capítulo, amigo del alma– a quienes dejamos completamente fríos: no les importamos. Conocen nuestro poder y aprecian nuestra honrada voluntad; pero nos miran conmiserativamente. Uno de ellos –viejo hurgador del cielo, astrólogo sin blanca ni bolsa en que meterla–- me decía no hace mucho, considerando con pasión a Venus: «Vosotros, romanos, tenéis el poder: el poder de este mundo. Pero mirad: la conjunción de los astros señala el amanecer de un mundo nuevo: de otro mundo. No creáis, romanos, que el mundo nuevo sea el de los bárbaros: los bárbaros son una parodia del nuevo mundo: su mundo no es nuevo, sólo es distinto. Sustituirán una creencia por otra. Pero, en todo caso, vosotros, romanos, tampoco tenéis nuevo mundo. Y la conjunción se acerca.»

Pero de esto, bastante. Ahora, carísima mitad de mi alma… Mas no. No puedo. No puedo hablarte de ninguna otra cosa. La profecía del viejo astrólogo me tiene angustiado desde el día mismo en que la oí. No duermo ni como. De ninguna otra cosa podría hablarte con placer. Tú, al menos, no añadas miedo a mi angustia: tú consérvate bien, sigue sano, sé feliz; y está seguro del amor de tu media alma.

Horacio

Yo he traducido: M. S. L.

5. Tres grandes libros en la estacada

«Tres grandes libros en la estacada» se publicó en Laye, núm. 21, noviembre-diciembre de 1952. Reimpreso en Lecturas, Barcelona: Icaria, 1985, pp. 17-28.

Es uno de los escritos del joven Sacristán más del gusto de su amigo y discípulo Francisco Fernández Buey. Le dedicó una sesión en su curso de doctorado de 1994-1995 sobre «Etica y ciencia en la obra de Manuel Sacristán.» En un apartado de los papeles que se conservan –«MSL en 1950-1954: síntesis y contexto»–, observaba el autor de Conocer Lenin y su obra:

«Atención a la religiosidad auténtica, clasicismo artístico, reafirmación del liberalismo en lo político y crítica del progresismo mercantilista parecen haber sido algunas de las características principales de aquel intelectual que:

1º. Está dispuesto a aceptar el reto que significa discutir la tesis de la crisis cultural contemporánea denunciado por el pensamiento liberal de los años que siguieron a la guerra mundial, pero

2º. Sabe distinguir entre el planteamiento meramente sentimental o descriptivo de la crisis cultural y un planteamiento que va al fondo de la cuestión, lo cual le lleva a

3º. Afirmar que el rasgo característico de la crisis no es la tecnificación o la importancia que cobra la ciencia en la potenciación del horror; no es el genocidio masivo ni el sometimiento psicológico, cosas todas estas con antecedentes históricos muy claros, y más o menos superficiales, sino una tendencia de fondo que Thomas Mann ha identificado bien en D. F.[Doktor Faustus] y que se define como ansia de ultimidad terrena, una característica alemana que está pasando al conjunto de los pueblos europeos. Un reconocimiento que, sin embargo

4º. No tiene por qué implicar catastrofismo, pesimismo histórico, sino al contrario: bien barnizado de negro para que resalte más la tiza con que hay que escribir la solución.

Se está discutiendo ahí con la desembocadura irracionalista de la cultura alemana (y no sólo alemana) de la crisis que había tenido un antecedente muy claro en los años veinte, con los “filisteos” que se inclinan sobre el cadáver de la cultura. Y se discute con ellos en nombre de “tres siglos de razón” y “un siglo de historiadores”, esto es, con escepticismo sobre la relación del hombre con la historia pero poniendo en primer plano el papel del conocimiento: conocer os hará libres, es el mensaje. La consciencia histórica de la crisis es el fundamento de la superación de la misma;

5º. Este punto de vista “racionalista” e “historicista” aleja al joven Sacristán de aquellos otros jóvenes de su generación que se habían formado en FE y en el SEU. Hay ahí una polémica clara, abierta, con la principal de las ideologías de la España de entonces, que no era ya la escolástica tomista (como se dice a veces por simplificación) sino la incorporación del pensamiento europeo de la crisis (Spengler, Toynbee, Schmitt, etc.) a las esencias tradicionales [Este es un punto que exige estudio y desarrollo. Cf. los trabajos de Mainer y otros.]

Evidentemente, este discurso que se hace en la Barcelona de 1950 no está dirigido a los filósofos cavernícolas que hacían la Revista de Filosofía, o a los viejos curas que dominaban la Academia, sino más bien a aquellos otros que en Barcelona, Madrid o Valencia caminaban entonces con el alma dividida (Crisis fue precisamente el título elegido por Muñoz Alonso para la revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia/Valencia cuyo secretario de redacción, el filósofo José Rodríguez Martínez, seguiría una trayectoria muy parecida a la de Sacristán: del SEU al comunismo marxista pasando por Heidegger y por Ortega y Gasset).

[A este respecto se puede ver un documento interesante: la antología de Ortega preparada por JRM [NE: José Rodríguez Martínez fue su profesor de filosofía en el bachillerato] a finales de los cincuenta para Doncel, donde cristaliza la idea de los “dos Ortegas” para filósofos que están saltando de la ideología joseantoniana a la filosofía moral del marxismo.].

Se dirige MSL, en suma, a aquellos otros jóvenes que están ya al tanto de las corrientes literarias y filosóficas norteamericanas y europeas del momento. Por tanto, apenas entiende lo principal quien ve el trabajo de Sacristán en Laye como un mero enfrentamiento con la ideología del nacional-catolicismo. Eso es demasiado trivial. De hecho, los cavernícolas del nacional-catolicismo son objeto de chanza en algún momento, pero no tienen ningún interés para la discusión que Sacristán estaba abriendo.

[Consultar sobre esto el ensayo de Rosa Rossi en Un ángel más pero advertir que este es un punto insuficientemente tratado allí precisamente porque el ensayo está demasiado centrado en la crítica del nacional-catolicismo entonces existente]».

Batallones de muertos en una tierra que se abre solo al golpe de los explosivos y no a la herida del arado –acaso porque la ciencia, la fría ciencia, hace innecesario el arar y no permite que se disuelve la energía en deporte del que se puede prescindir–. Esa es la tierra que ha visto Salinas (poco antes de morir [NE: fallecido en Boston, en 1951], por cierto, en sazón de conversión, cuando los ojos ven ya un poco ciegos desde un nebuloso más allá). La bomba increíble de su fabulación (así subtitula su obra) trae de nuevo el amor a los hombres. Pero nos interesa aquí su opinión acerca de las otras bombas, las creíbles, las fabricadas con cuento de fórmula y aparato: son, dice Salinas, las que han desolado al mundo y aventado al amor. Todo el libro es una catilinaria contra la civilización científica: la técnica científica causa la muerte de pueblos enteros, porque al hacerse la prueba del poder del hombre, le llena de una suficiencia difícil de comprimir por vallas morales. El hombre no goza de mucha imaginación: puede dominar moralmente su propio poder cuando éste no excede de su capacidad de imaginación; mas sucumbe a cualquier tentación cuando la magnitud del resultado de sus actos escapa a sus más orgullosas presunciones. El ansia de destrucción masiva, sin reparo alguno que la proporcione a los fines perseguidos (o acaso proporcionándola al fin indefinible del orgullo, que, como indefinido, está muy cerca de ser infinito) es para Salinas el resultado de un ideal y de su logro: el ideal del dominio de la naturaleza –formulación que para muchas personas, entre las que será necesario incluir al gran poeta, vale como definidora de la ciencia moderna.

1984, de George Orwell, es el estudio de la aniquilación de una persona. Winston, el protagonista de la novela, es un sublevado contra el régimen de supresión de la personalidad, de anulación de la individualidad mental, que impera en aquella fecha convencional. Winston tiene alguna idea que el Estado no reconoce ni siquiera posible, tiene sentimientos inexistentes ya, ignorados por su mundo. Se le abre una esperanza de vivir al margen de ese mundo, en otro que está abierto (aunque sólo dentro de su cabeza) a todas las insinuaciones de las cosas. Pero es descubierto y apresado. Se leen entonces las páginas más extraordinarias de un libro excepcional: Winston no sólo es castigado, torturado, deshecho físicamente; sino que al final del proceso su alma se rompe y acepta íntimamente, como verdad vital, lo que sigue siendo mentira para su propia razón: el resultado de esta aniquilación de la personalidad llama Orwell «doble pensar». El «doble-pensamiento» es la forma mental del hombre de 1984. El sabe que hace dos años se luchaba contra el Estado A y que hoy se lucha contra el pueblo B. Pues bien, el «doble pensar» permite estar seguro al mismo tiempo de que siempre se luchó contra el pueblo B, encarnación de todas las maldades, y nunca contra el fraternal estado A.

Son necesidades de la técnica política moderna las que, para Orwell, determinan esa aniquilación de la persona. Técnica científica y técnica política son, pues, los dos raíles que conducen a la doble muerte de la persona.

Este oscuro cuadro de Salinas y Orwell –en el que hay pinceladas de tantos otros grandes escritores (Huxley, Capek) y pequeños charlatanes (los discurseadores reaccionarios)– admite acaso un comentario esperanzador: puesto que la técnica no es nada sustantivo, una sociedad amenazada de muerte por su técnica puede abandonaría y obviar el peligro.

Pero una tercera voz nos interrumpe aquí. Ni Orwell –porque su gran libro es un análisis descriptivo– ni Salinas –porque su obra es la de un sentimental– han alcanzado la profundidad que ha conseguido Thomas Mann en la formulación de las causas de esa carrera histórica al parecer tan desastrosa. Doktor Faustus es un libro construido en tres planos. Uno, a al vez visto y visor, es el del supuesto narrador, hombre de ciencia de temple moderado, buen espectador de los hechos y poco capacitado para intervenir en ella. Personaje algo tópico –es el clásico «académico» alemán–, se salva por la serie de presupuestos políticos y sociales que se dan cita en él. Otro plano, visto y algo visor también por simpatía, es el que contiene la vida «des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn» (del compositor alemán Adrian Leverkühn). El último plan es, en la tácita tesis del autor, sombra o reflejo del segundo: Mann, con eficacia impresionante, impone al lector la certeza de que la carrera de Alemania hacia la locura de la autodestrucción (como reacción al fracaso del ansia de poder infinito) tiene una causa de esencia no forzosamente política, sino moral; causa que el libro ejemplifica en la furia intelectual «des deustchen Tonsetzers» que a toda costa quiere ser dueño del último absoluto de la música y en su trágica carera sólo apresa, al final, algo tan nada como el sonido puro: este vibrar, aquella resonancia.

Mann puede pensar –como el lector de Orwell y Salinas– que la curación de Alemania consiste en deponer ese frenético deseo de ultimidad –ultimidad por abajo, única conseguida y acaso conseguible– y de infinitud –infinitud tampoco muy excelsa, infinitud de lo infinitamente pequeño–. Pero si eso es lo que quiere decir la palabra de Mann, su voz en cambio es mucho más amenazadora. Porque Mann no ha inventado a Adrian Leverkühn, con su ansia de ultimidad absoluta y su destrucción sistemática de toda instancia intermedia: la irreductible vocación con que Leverkühn busca un absoluto terreno en la misma que sintió un viejo doctor alemán –Faust– que, si no existió, encontró en todo caso alguien que contara su vida y un pueblo entero para entenderla y hacerla suya. La entrega absoluta de Leverkühn a todo lo que integra su personalidad, incluso a su enfermedad, ha sido tomada, hasta con los detalles patológicos, de otro hombre –Federico Nietzsche– cuyo pensamiento ha sido de gran importancia en toda Europa. Por último, la música de Adrian Leverkühn, compositor de ficción, es la música del compositor de carne y hueso Arnold Schönberg. Y esa música, además, es el producto más consecuente de la evolución musical de Europa, no sólo de Alemania. Mann puede haber tomado por capricho la Harmonielehre de Schönberg para su Leverkühn. No importa (ni es creíble): en todo caso, será ya imposible que nadie con sentido vea en ello una detalle anecdótico sin importancia. De Hecho, la música europea ha llegado, por vía de depuración de contenidos, a una ultimidad muy parecida a la nada: la vibración. 1

Pero este hecho, ¿es exclusivo de nuestra música? Lo que pinta un pintor, ¿es hoy vivido como algo que valga más allá de los límites del cuadro (de los límites del cuadro en nuestra experiencia, se entiende)?. Dando el último paso, ¿qué contenido material tiene la filosofía del siglo XX?2 Ninguno: su contenido es un sistema de esquemas –lógicos (filósofos logicistas: Husserl, Círculo de Viena, Russell…) o antropológicos en amplio sentido (Ortega, Heidegger, Scheler… Hartmann es una discutible excepción)–: limpias, puras, últimas formas. Con una expresión que sin duda los años y la investigación filosófica irán haciendo menos paradójica, puede decirse que la filosofía contemporánea maneja contenidos formales.

En pocas palabras: al seguirse la historia de la cultura europea es visible que toda ella se define por una marcha depuradora (empleo el término sin implicaciones valorativas) que se resuelve en sucesivas renuncias materiales, en su continuo despojarse de contenidos. En el límite de esa marcha está sin duda la nada y, humanamente hablando, una vida hecha de naderías. Esto no es utopía futurizante: las naderías se llaman en filosofía relatividades y ellas son el único contenido de la mente del siglo.

Sea cual sea la ideología de Mann, sea cual sea la consciencia que él tenga de su obra, el hecho es que con el magnífico golpe de intuición que es su Adrian Leverkühn nos ha mostrado que esa marcha hacia la ultimidad «inferior» –que se presenta en Orwell y en Salinas (y en muchos otros) como debida a causas adjetivas, por más que acaso invencibles– es el sentido mismo de la evolución mental de Europa.

Bien barnizado de negro queda el cuadro. Con eso resaltará mejor la tiza que debe corregirlo.

***

El gran libro de Orwell y la bien escrita fabulación de Salinas son incompletos, como queda dicho, en cuanto a su modo de plantear la cuestión. Debe añadirse ahora que son, además, inexactos en la valoración de lo anecdótico.

No es admisible, como querría la lógica interna de La bomba increíble, que la destrucción y el homicidio masivos sean característicos de la era científica. Sólo una consideración estadística –anotemos de paso: visión excesivamente cientificista, visión «bomba increíble»– permite sostener este error. Sin duda murió en Hiroshima mucha más gente de la que cualquier conspicuo carnicero arcaico –faraón o rey asirio– consiguió eliminar en su gloriosa vida. Pero eso es cuestión no conllevada moralmente por caracteres íntimos de la cultura científica. Pues si ningún sargónida consiguió establecer marca superior al récord de Hiroshima no fue por limitaciones morales: no hay más que recordar viejas narraciones ilustradas por tal y tal relieve en el que cualquier soberano antiguo, asistido gentil y eficazmente por sus nobles, aparece terminando a golpe de maza con las preocupaciones y vitales angustias de interminables hileras del brazo. Esta observación será inútil para muchos lectores de mente honrada. Incluso es de mal gusto hacerla: ¿no está dentro, en efecto, del «cursi» progresismo del siglo XIX? Pero hay tanta gente interesada en conseguir borrar no ya la cursilería del XIX, sino toda verdad sentada por este siglo, que empieza a ser hora, sobre todo en España, de revalorizar la «cursi» honradez de nuestros liberales padres, así como el «simplista racionalismo» de nuestros grandes abuelos del XVIII, auténticos definidores de nuestra cultura.

No fue la bomba atómica la que arrasó Tartessos o Jerusalén, ni los físicos quemaron los códices religiosos aztecas y mayas, ni decretó Stalin la destrucción de Cartago. Ni fue dada a algún general nazi esta consigna «genocida». «Tengo presente lo que hizo Amalec contra Israel, cuando le cerró el camino a su salida de Egipto: vete, pues, ahora y castiga a Amalec; y da al anatema cuanto es suyo. No perdones: mata a hombres, mujeres y niños, aun los de pecho; bueyes y ovejas, camellos y asnos»3.

Tampoco es posible considerar como algo nuevo en la historia la aniquilación de la personalidad, esa terrible destrucción psicológica que lleva a Winston, el protagonista de 1984, a renegar íntimamente de sí mismo, a negarse a sí mismo ante sí mismo, derribado, sepultado en un abismo de envilecimiento peor que la muerte física. Giordano Bruno corrió Europa durante años huyendo de una amenaza que al final se cumplió con la agravante de la denuncia traidora de quien le había invitado (exactamente igual que sucede a Winston). Vienen entonces otros años de coacción espiritual, sólo resistible por un héroe como aquél, que, superando por temple religioso al Winston de Orwell, consiguió llegar a la hoguera sin haber pasado por el envilecimiento. Se grita hoy, como contra algo nuevo, contra las confesiones y denuncias de propios amigos que son frecuentes en los labios de los acusados por el Partido Comunista. Pero, ¿de verdad se ignora que Galileo fue obligado a jurar que denunciaría a quienes siguieran profesando el heliocentrismo después de haberse retractado él mismo, contra toda verdad? ¿Se ignora, en serio? Si se ignora, valgan estas observaciones como humilde recordación de simples hechos.

Thomas Mann, no hay que repetirlo, ha dejado las ramas para mirar al tronco: no le importa la anécdota por sí misma. Su diagnóstico de Alemania consiste en la imputación de la enfermedad germana a una determinada moral: la moral ansiosa de ultimidad terrena. Lo grave, como quedó dicho, es que tal diagnóstico –para honra de la cultura alemana que lo ejemplifica– puede extenderse a toda Europa.

La tesis de Mann no es discutible anecdóticamente como lo son, porque unos hechos concretos destruyen otros, las de Orwell y Salinas. Tampoco es rechazable sin más, pues no es fruto de una postura partidista. Así pues, sin previa discusión de fundamento, no puede ser desechada: no hay ningún motivo visible a priori para considerarla sin fundamento; no hay, por lo demás, falsedad histórica en ella, como la hay por distintos motivos en Orwell y e Salinas. Es posible, empero encuadrarla con dos acotaciones: Primera: no es obvio, ni mucho menos, que la causa determinante de una crisis sea por sí un mal. Ya Burckhardt expresó claramente la función de «creadora de orden histórico» que tiene la crisis. Segunda: en todo caso caso, mala o buena, la ruta que a Mann parece concluir en precipicio es inevitablemente, casi por definición, la de nuestra cultura. Y el móvil que por ella corre somos nosotros mismos, con el testigo que nos entregaron tres siglos de razón y un siglo de historiadores. La primera observación abre un tema de filosofía de la Historia que no es dable tratar aquí. La segunda da lugar a consideraciones de morfología histórica igualmente ajenas al objeto de este artículo. La acotación de ambas en estas sólo quiere indicar que la beligerancia que concedemos a la tesis de Mann no constituye una adhesión a la misma. Pero su crítica escapa a toda consideración literaria, incluso en el más amplio sentido del término4.

Va a ser, en cambio, objeto último de nuestra consideración alto literariamente común a los tres libros, algo que matiza decisivamente sus tesis.

***

Cada una de las culturas conocidas ha tenido sus crisis de desarrollo y su gran crisis final, unas y otra «auténticas» en el sentido de Burckhardt, es decir, comportando cambios de «orden» o estructura. ¿Qué huellas literarias han dejado esas crisis? Como tales crisis, ninguna. Hay, sí, documentos literarios que expresan el arrebatado afán de los representantes de las motivaciones y creencias que nacen en cada caso y otros escritos que nos transmiten el odio y la condenación que los sostenedores del mundo viejo sienten y dictan contra «lo nuevo»: hay Arístides que apologizan y Claudianos que escriben diatribas. En cambio, no se ha dado nunca, hasta hoy, el libro escrito en frío sobre una crisis in fieri por hombres pertenecientes al propio mundo amenazado. La objetividad ejemplar se ha dado, sin duda, otras veces, por los mismos contemporáneos de un hecho histórico: pero siempre se trata de hechos históricos no-críticos. Los dos casos más notables son, según entiendo, el estudio de la Guerra del Peloponeso por Tucídides (pero la Guerra del Peloponeso no fue una crisis «auténtica» en el sentido de Burckhardt) y el escrito de Kant Was ist Aufklärung? (¿Qué es Ilustración?)

En rigor, apologías y diatribas –utilizando estos términos como categorías literarias comprensivas de los dos tipos de literatura propios de los períodos críticos– no son escritos sobre la crisis. Ni siquiera poseen conciencia de ese peculiar modo de ser del ser histórico llamado crisis. Las apologías son libros escritos sin más consciencia que la de la bondad absoluta y carácter definitivo del mundo propuesto por ellas. Las diatribas no ofrecen más trasfondo mental que la creencia en la maldad intrínseca del orden nuevo y en el carácter «natural» definitivo, del orden viejo. Para cada apologista, su coyuntura es única y será única por los siglos de los siglos. Para cada diatriba, esa misma coyuntura histórica es una de tantas incidencias que salpican la vida perdurable de la verdad y lo natural. De aquí que el apologista no se sienta dentro del mundo frente al que se defiende. En cuanto al autor de diatribas, pudiera creerse que tiene plena conciencia de su pertenencia a un mundo. De hecho, no cabe duda, está en su mundo. Pero ese mundo es para él algo natural, sentido como necesario y permanente, aunque con la modificación y hasta falsificación del sentimiento de «naturalidad» que supone toda postulación polémica de la misma.

Algo radicalmente nuevo hay en los libros de nuestro tiempo que se refieren a la crisis. Utopías, novelas, fabulaciones y ensayos filosóficos referentes al tema tienen hoy una dimensión nueva en la historia de la literatura. Esa nueva dimensión es un plano tácito, previo a todos los que el artista establezca para la ejecución de su obra. Es el plano de la consciencia de crisis en sentido estricto, es decir, la consciencia no ya de una situación catastrófica considerada única y definitiva, sino de una circunstancia que, repetida otras veces esquemáticamente durante la vida de una cultura, se deja recoger en el fondo de los hechos, como poso de un agua aurífera, en la forma de categoría metódica, de forma de experiencia.

A diferencia del apologista y del autor de diatribas, Mann (por ejemplo) estudia una situación crítica desde el mundo en crisis (lo que no puede hacer el autor de diatribas) y sin aferrarse a él (lo que resulta imposible al apologista). Decíamos antes que la obra de Mann está realizada en tres planos. Añadamos ahora este cuarto plano de la consciencia de crisis5 y yéndonos de nuevo a los más dudosos límites de lo literario, veamos, para terminar, cuál es la significación de esa cuarta dimensión de Doktor Faustus, a qué posibilidades nos refiere.

***

Como observa Toynbee «de todos los ámbitos y rincones del mundo occidental se oye preguntar a las gentes llenas de pánico: ¿está nuestra civilización condenada?, ¿estamos impelidos a declinar y perecer del mismo modo que otras civilizaciones han decaído en los últimos milenios?». De creer al hombre de la calle y a mucho hombre de ciencia, la Humanidad no ha estado nunca tan seriamente amenazada como en nuestros días. La difusión de los conocimientos historiográficos y la influencia de Spengler han dado lugar a un modo de ver muy biológico en historia. Y en realidad es fácil mostrar (y es mostrar una verdad) que el hombre ha sido siempre más o menos juguete de un flujo histórico que tiene notables coincidencias con el desarrollo de una vida cualquiera, un cambiar, por lo demás, que sí pueden haber provocado otros hombres, avasalla al que lo sufre como sin fuera una fuerza natural y fatal. Este modo popular de ver, no falso en lo esencial, peor muy limitado, llega fácilmente a la conclusión de que, esta vez como todas, tocará al hombre ser un impotente juguete, por lo que hace a la resolución esencial de la crisis. En cuanto a lo accesorio, suele especificarse incluso el tipo de juguete que estamos llamados a ser: muñecos del Pim pam pum.

La literatura apocalíptica, tanto la limpia –Mann, Orwell– como la partidista, parece confirmar esa visión primaria. Pero, en realidad, esa literatura es el mayor escollo que debe salvar todo reaccionario que quiera presentar a la cultura europea como incapaz de superar su crisis. Hemos descrito a la literatura apocalíptica de nuestros días como distinta de la apología y diatriba tradicionales. Distinta por basada no en la idea de lucha catastrófica definitiva y última, librada fuera del flujo histórico, sino en el concepto de crisis, cambio interno, transformación de orden o estructura. Pues bien, el hombre no conoce procedimiento alguno para dominar a una realidad que no sea el de partir de una conciencia y noción de la misma. Nuestra literatura de crisis, si es –como creemos– única hasta ahora en nuestra historia, es la prueba de que también por vez primera domina el hombre mentalmente al flujo que le arrastra. Sin duda sólo mentalmente, tal como Bohr y Rutherford dominaron el átomo. Pero con sólo eso, aunque no se consiguiera en este caso ninguna de las posibilidades que abre la consciencia de una cosa (ni siquiera la posibilidad de continuidad mental a través del cambio), a pesar de todo, nuestra crisis sería la menos brutal de la historia. Aunque no consigamos dejar de ser arrastrados por la historia –y todavía no está escrita en granito esa imposibilidad– al menos ella, la historia, ha dejado de engañarnos.

Sea eso dicho frente a los «filisteos de toda las lenguas y de todas las observancias (que) se inclinan ficticiamente compungidos sobre el cadáver de esa cultura que ellos no han engendrado ni nutrido».

Notas

1 Que Schönberg componga limitándose a desarrollar las posibilidades sonoras de una gama o acorte inicial no quiere, sin embargo, decir que su música deba ser seguida sin intervención de más órgano cerebral que el nervio acústico. Una obra de Schönberg sigue, naturalmente, representando algo. Pero ese algo es sólo el pretexto de la composición: hay que oírlo como puro pretexto para el drama auténtico, que es el jugado por los elementos sonoros. Brevemente dicho: si sigue siendo –como todo arte– representación, la música de Schönberg elimina en cambio los problemas para-estéticos de la expresión.

2 Se entiende, no toda filosofía que de hecho se dé en el siglo, sino la que es característicamente suya.

3 Samuel, 15, 2-3.

4 Para la música o la arquitectura o la escultura es relativamente fácil establecer límites, si no definidores esencialmente válidos al menos para precisar la temática de toda discusión sobre aquellas artes –o de toda crítica de una obra concreta–. Eso es imposible en literatura, a no ser que se parta de una definición doctrinaria y postulante de lo que debe ser literatura. Cierto que puede el crítico referirse a valores puramente literarios. Pero –salvo en el hipotético caso de una literatura automatista que lo fuera absolutamente– es pueril pretender que un escrito pueda ser agotado por esa vía pura. Y ello, probablemente, porque no hay manera de dictar un decreto reservado exclusivamente para el literato la materia de su arte: la palabra. Por todo lo cual puede considerarse crítica literaria a toda aquella que, de un modo u otro, trabaja sobre lo que esta escrito en un libro. Además, infunde mucha modestia esto de dejarse definir una cosa por la celulosa y la tinta.

5 Quiero insistir en que lo importante no es al vivencia bruta de una situación crítica, vivencia sin relevancia mental que no es distinguible de la noción de catástrofe. Lo importante es que Mann, como Huxley, como todos, domina, lo sepa o no, su material con el concepto de crisis, uno de los más jóvenes de nuestra cultura. Sólo porque poseen ese concepto pueden hablar de cambio histórico como de algo natural, cuando lo natural para una conciencia sin el concepto de crisis es la permanencia del orden dado.

6. Nota acerca de la constitución de una nueva filosofía

Se publicó en Laye, 22, 1953 (incluida en Papeles de filosofía, ob. cit., pp. 7-12). Como en el caso del artículo firmado como «Horacio», otro ejemplo destacado de la viva arista irónica del joven Sacristán.

Es sabido que durante muchos siglos la humanidad ha padecido una peculiar ofuscación, de nefastas consecuencias para la Verdad. Bajo el influjo, primero, de pensadores extraños a nuestra sensibilidad1 y luego por el deletéreo efecto de las producciones de filósofos nacionales –nacionales, ¡ay!, apenas por nacimiento y alguna otra pequeña circunstancia de irrelevancia pareja– la ciencia española, después de sus gloriosos éxitos, tan puntualmente consignados por el ilustre patricio don Marcelino Menéndez y Pelayo, parecía haber perdido todos sus arrestos, esterilizada por el absurdo bizantinismo de la supuesta distinción real entre ciencia e higiene (o, si se desea mayor precisión –que no creo necesaria, dados los fines de divulgación que se propone la presente nota– entre ciencia de la higiene e higiene de la ciencia).

El problema es complejo. O, mejor dicho, lo es el pseudoproblema; pues es del dominio común que los auténticos problemas son, a Dios gracias, sencillísimos y se resuelven en un santiamén, que no cupo ni pudo caber en la munificencia de Dios Nuestro Señor darnos razón desproporcionada a su objeto, feliz circunstancia que (digamos lo que digamos para atraer al errado) será siempre la base más firme de toda sana e higiénica teoría del conocimiento. Pero como quiera que los obradores de las tinieblas se complacen en enredar lo simple y oscurecer lo claro –siguiendo con ello el ejemplo de aquel gran maestro suyo, otrora luminoso, hogaño tenebroso–, no podemos eximirnos de desmembrar al monstruo, para que a la vista de todos quede cómo uno de sus groseros miembros es ente ficticio, y ente de ficción el conjunto tan monstruoso, sí, como la Hydra, mas tan «real» como ella, es el pseudoproblema de la distinción real entre ciencia e higiene.

II. Antecedentes históricos y planteamiento práctico del problema

Acaso nos hayamos excedido al declarar más arriba que la humanidad, «durante muchos siglos», ha sucumbido. a la falacia de la distinción real criticada. ¿Pues qué? ¿Acaso son muchos los siglos transcurridos desde el Remurimiento? Hasta los nefastos años que vieron la sublevación suicida del hombre europeo contra todo lo que le supera, hasta la primera gran apostasía colectiva de la humanidad, un sólido criterio unificador impidió distinciones tan ridículas. Hubo, sí, distinción de razón entre ciencia e higiene –y en esto no es posible negar la parte de verdad sana que hay en la tesis moderna–2, pero no real3. Mas la distinción de razón es inofensiva: ella no impidió solucionar fácilmente los casos Sócrates, Boecio, Bruno, Galileo… Pero medite el lector y atérrese: ¿Cómo solucionar cualquiera de esos casos si se admite que hay distinción real entre la falsedad y lo perjudicial, en una palabra, entre ciencia e higiene?

III. La postración de la filosofía en la Edad Moderna, fruto de la distinción real entre ciencia e higiene

Con la introducción de la distinción real entre ciencia e higiene por el Remurimiento, la filosofía degenera: se hace «moderna». El fenómeno entra en fase de apogeo con la Revolución Gabacha y sus auras disgregadoras. A poco que se contemple, en efecto, la filosofía revolucionaria, se tropieza con los filósofos menos higiénicos de la Historia. Sábese de Kant que usaba peluca, costumbre harto reprobable por lo que hace referencia a la higiene capilar; que sostenía sus calzas con largos tirantes, lo que debió ser la causa de su aspecto enclenque y escuchimizado, por la opresión de las clavículas sobre la caja torácica; sabemos, por último, que este excéntrico prusiano levantábase muy de madrugada y, sin lavarse ni cosa parecida, asía el extremo de un cordel que, a ciegas, a trompicones, medio dormido (¡así salió la Crítica de la Razón Pura, o –impura, como debería decirse, y aun pecaminosa!) le conducía hasta su mesa de trabajo.

Después de Kant –cuya fealdad y caquexia no dejaron de influir en el estragado gusto del hombre moderno–, la filosofía se precipita en las mayores aberraciones hasta hundirse, con Nietzsche, en el llamado vitalismo, o, como debe decirse con más exactitud, en el sifilitismo y la locura.

Nietzsche, en efecto, padecía aquella terrible enfermedad. Víctima de ella llega a la adhesión explícita al mal: «Detrás del pensamiento está el demonio», reconoció. Y siguió pensando. Con esto está dicho todo sobre hombre tan «pensador».

¿Qué esperanzas puede alimentar la filosofía, la ciencia en general, lanzada por la tremenda pendiente que conduce de la peluca a la sífilis, del madrugón antihigiénico, por excesivo, al demonio y a la locura? Ninguna. Salvo que, abandonando la nefasta tesis de la distinción real entre ciencia e higiene, volvamos a la ponderada doctrina tradicional de la mera distinción de razón entre ambas.

IV. Vuelta a la mera distinción de razón entre higiene y ciencia en la filosofía contemporánea.

Hay en los movimientos científicos modernos un significativo e incipiente retorno a la tesis tradicional. Piénsese en Pasteur, iniciador de la teoría de la antisepsia, o en cualquier químico moderno, que no se pone al trabajo sin calzar guantes especiales o, cuando menos, lavarse las manos.

Pero el auténtico y definitivo planteamiento filosófico del tema corresponde a los jóvenes filósofos españoles. Cierto que en nuestro país la viciosa distinción real entre ciencia e higiene no tuvo nunca gran fuerza, salvo en las descarriadas mentes de algunos afrancesados y –sobre todo– germanizados. Extranjerizados, en suma.

El camino ha sido acertadamente abierto por las personas constituidas en autoridad. Pero hemos de reconocer que los filósofos patrios han respondido con creces al alto llamamiento, elaborando abundantes teorías críticas que aplican la indistinción real entre ciencia e higiene con una precisión y un rigor muy de admirar, si se tiene en cuenta el estado de postración de la ciencia filosófica desde el Remurimiento, Kant y la Revolución Gabacha. Expondremos brevemente, para terminar, y a modo de ejemplo, dos de las teorías excogitadas por nuestros jóvenes valores filosóficos.

V. Teoría de la disolvencia filosófica4

Si bien el de disolvencia –o disolución– es un concepto de origen químico, tiene importantes aplicaciones en higiene, es decir: en Filosofía. Todos conocemos los perniciosos efectos de los disolventes ácidos sobre el esmalte dental, por ejemplo.

Pues bien, las doctrinas filosóficas –expone la teoría que comentamos– deben ser juzgadas por su perjudicial efecto disolutivo del cuerpo social.

Es obvio que esta teoría refuta decisivamente la disolvente «filosofía» del culto periodista –al que algunos, contra toda evidencia y buena fe, llaman filósofo–, el elegante articulista, digo, José Ortega, cuya vis dissolutiva no puede ser puesta en duda por poco que se hayan estudiado las tapas de sus libros, y aun con esto sobra. 5

Sin embargo, esta teoría presenta un grave inconveniente: no es refutadora del marxismo. Pues justo es reconocer que la filosofía marxista es tan enemiga como nosotros de toda disolución filosófica, así sólidamente afincada ella en el error como nosotros en la verdad.

Pero acaso la más sensacional de todas las teorías criticas fundadas en la distinción meramente de razón entre higiene y ciencia sea la

VI. Teoría de la legaña filosófica

Parte esta teoría de una distinción máximamente oportuna, incomprensiblemente ignorada hasta hoy: la distinción entre a) Filosofías legañosas, y b) Filosofía no legañosa.

La teoría que comentarnos explica definitivamente el problema ya entrevisto por el sudoroso Descartes (sábese de él que escribió largo tiempo dentro de una estufa, sin tenerse noticia de baño posterior). ¿Cómo pueden darse discrepancias entre los hombres sanos, si todos estamos dotados de la misma razón natural?

Platón –cuya vida, contra lo que se cree, dejó mucho que desear– husmeó también la cuestión, al reconocer que ciertos hombres no son capaces de ver el Bien, con todo y ser éste el más luminoso.

Edmundo Husserl –cuyos desmesurados mostachos tantos peligros de suciedad encerraban que contribuyeron muy mucho a llevarle prontamente a la fosa–, a pesar de ser maestro de vitandos discípulos, habló también de «ceguera para las ideas» (¡ciego él mismo!).

Mas nadie hasta ahora había explicado satisfactoriamente la causa de la desviación de la mirada filosófica. Pues bien, éste es el punto valientemente resuelto por la teoría que comentamos: la filosofía moderna y contemporánea es ciega casi siempre y algunas veces bizca a causa de que es legañosa.

Es innecesario exponer aquí por lo menudo la fecundidad de la teoría de la legaña filosófica. Baste advertir que explica perfectamente toda desviación antihigiénica que pueda sufrir la filosofía, apartándose de su norte supremo: la Higiénica Verdad.6

La promesa de revitalización de la filosofía por medio de la explicación a radice de sus errores y desviaciones nos permite terminar esta nota con las mayores esperanzas acerca del desarrollo futuro de la ciencia y de la humanidad en general.

Notas

1 Ya Catón mostró como la decadencia de la austera moral romana se debía a la influencia extranjera

2 No deben los bienpensantes excederse en su justa severidad para con los errados, pues quien erró en lo más pudo acertar en lo menos. Recordemos cómo Clemente de Alejandría supo entresacar de entre los nefandos errores de Heráclito –que afirmaba ser el fuego el principio de todas las cosas– el grano de verdad que contenían: «Aquello, escribe Clemente, aquello llama principio, a donde debía ir a parar.» (Al infierno, como es obvio.)

3 «Scientiam enim ab hygiene distingo, sed non realiter» (Abstrusio: «Catharticon, seu de enema libri VIII»; lib. IV, cap. III)

4 Véase cualquier periódico, pues la teoría ha trascendido ya a la culta Prensa de nuestra época.

5 Véase José ORTEGA Y GASSET: Tapas Completas, en cualquier escaparate.

6 Por lo demás, la teoría de la legaña filosófica es también refutadora del marxismo, el cual, si bien inclasificable entre las filosofías disolventes (sólido, por el contrario, como la más seria de las filosofías y enemigo a muerte de la vis disolutiva filosófica), es, en cambio, indubitablemente legañoso.

7. Reseña del Alfanhuí

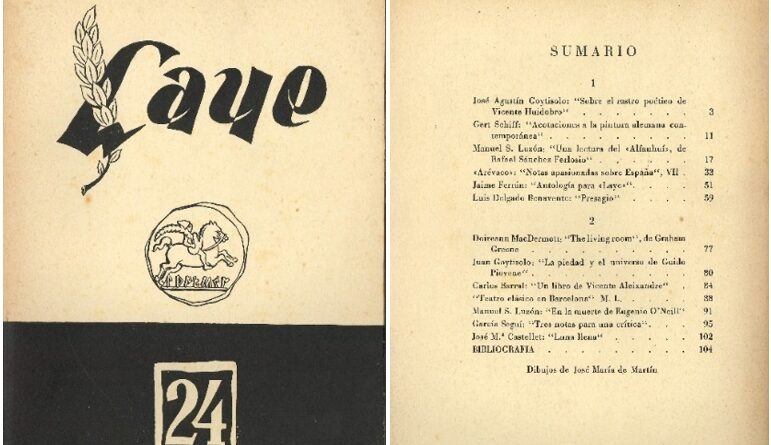

«Una lectura de Alfanhuí de Rafael Sánchez Ferlosio» apareció en Laye, 24, 1954, el último número de la revista (fue incluido en Lecturas, pp. 65-86). En nuestra opinión, uno de los grandes textos de crítica literaria del autor. La editorial Destino, durante muchos años, reeditó la novela de Sánchez Ferlosio, acompañada del escrito de Sacristán.

El autor eligió una cita de Garcilaso de la Vega para la contraportada del último número de Laye: «Sufriendo aquello que decir no puedo».

I. Introducción al Alfanhuí

Una novela de aventuras puede ser analizada siguiendo un orden muy simple, el de la acción, y valorada de acuerdo con criterios que concurren en el juicio sin tener que mezclarse y matizarse forzosamente entre sí: apreciación del lenguaje, de la invención, del modo de componer, etc… Lo mismo puede ser dicho respecto de toda obra vertebrada por un solo motivo: el ensayo filosófico, el poema musical descriptivo, la comedia de enredo, son géneros cuyo estudio no exige dividir la atención. Puede ser conveniente dividirla, pero no es una cuestión esencial.

En cambio, hay obras que parecen erguirse, todavía impenetradas, cuando ya se ha obtenido el análisis de la invención, de la composición, del lenguaje. Un subsuelo se revela entonces que atrae como un enigma. Explorada también esa zona soterránea de la obra, pueden aparecer sucesivamente nuevas capas, cada vez más lejanas de la primeramente visible, pero a menudo enlazadas con ella por vetas y filones que atraviesan la obra en profundidad. Así una novela de aventuras puede revelarse sátira, y luego libro de humor, y luego además libro moralizador y además libro metafísico, y aún político y religioso; una vez descubiertos todos los estratos de su imponente tectónica, ya ni osamos llamar novela a ese libro, y decimos sencilla y reverentemente: El Quijote. De entre todas las posibles lecturas de El Quijote, entre todas las posibles lecturas de una obra con «estratos», como nuestra Tierra, y también como ella surcada de filones casi verticales, ¿hay una única lectura correcta? Los juristas llaman «interpretación auténtica» de una ley a la exposición de motivos que el propio legislador antepone a su texto dispositivo. No es frecuente la «exposición de motivos» literaria, y cuando existe es a menudo inútil: nadie puede sostener que la única lectura correcta de El Quijote es la que lo contempla como sátira; y sin embargo tal parece ser la «interpretación auténtica» del libro.

En resolución, todas y cada una de las lecturas diversas que pueden hacerse de una obra con «estratos» o capas distintas son lecturas correctas, siempre que no prescindan de ningún elemento importante del libro. Este no prescindir define y limita aquel poder leer libremente.

Es probable que la universalidad de las grandes obras se deba a su contenido estratificado. Muy poca gente está dispuesta a comulgar con la más soterrada significación señalada por los críticos a una obra tan polivalente como La Tempestad, de Shakespeare; tampoco muchas personas muestran deseos de rebuscar ocultos sentimientos entre las blancas brumas del Persiles. Pero tales lectores, acaso imposibilitados de acudir a la literatura, sino como a descanso de pocas horas semanales, pueden gustar otro «estrato» de esas obras, por ejemplo, la lírica difuminación de la realidad cotidiana en las fantásticas aventuras de Próspero, Fernando y Miranda, de Segismunda y Persiles.

Cuando se habla de los «temas universales» de las grandes obras, ¿no se aludirá también a esa estructura de ellas, polivalente, susceptible de varias distintas contemplaciones, todas correctas al fin y al cabo? Un «tema» es «universal» en literatura no sólo porque haya sido observado en muchas partes con diversas peculiaridades de las que luego se obtiene el núcleo común: esa es la triste universalidad del lógico que, en lo artístico, apenas puede fundar pálidas descripciones atentas sólo a rasgos poco interesantes por vulgares. El «tema universal» se obtiene en arte calando en lo individual, en lo individualísimo –el hombre– y construyendo después la historia de esa excursión vertical, encubierta en una anécdota o en una materia. Luego los otros individuos –los contempladores de la obra– repiten la operación, y llegan en su descenso hasta donde sus fuerzas lo permiten. Unos ven más capas y otros menos; unos leen de un modo, otros de otro; pero la obra interesa a todos: es «universal». Tal es la gran diferencia entre el Quijote y una novela de aventuras sin complejidad temática.

Analizar una obra de «estratos» es distinguir sus capas. Valorar la obra, releerla ordenadamente, supone, además, determinar una jerarquía entre esas capas. Esas operaciones no deben ejecutarse con un rigorismo geométrico: hay siempre, a través de las capas literarias de significación, filones que corren en profundidad un dorado ligamen casi inefable: persistencia de unas mismas imágenes en distintas capas, alusión o inclusión de unas capas en otras, etc… Por tanto, sólo con el pulso del «buen carnicero», que despedaza las reses siguiendo sus articulaciones, puede ejecutarse la primera de aquellas tarea con ciertas garantías. En cuanto a la interpretación del valor relativo de las capas, suele decirse que es cuestión de gusto y cuestión histórica, o de generaciones. Lo que sea sonará, pues ahora mismo es necesario hacer una tal interpretación a propósito del Alfanhuí de Rafael Sánchez Ferlosio, que es un libro rico en «estratos» y «filones», susceptible de lecturas distintas. Obra, por tanto, «universal» –en la significación arriba dicha–, aunque sea, a la vez, castellana en un sentido peculiarísimo y exacerbado (poco «universal» por tanto, en sentido geográfico), y extremadamente esteticista, incluso preciosista (por tanto, poco «universal» en cuanto a la «humanidad» de su contenido).

El castellanismo del Alfanhuí puede hacerse visible en un breve resumen de su anécdota, con tal que la brevedad sea compensada con un poco de intención: Alfanhuí nació en Alcalá de Henares, aunque quizá pueda discutirse su cuna, pues sólo existe el testimonio de una sirvienta de su abuela. «Se escapó de su cuarto» para su primera salida, acompañado de un rarísimo escudero: un gallo de veleta. Volvió a su casa después de una primera aventura, porque su preparación no era suficiente y había decidido armarse disecador, cosa que consiguió en Guadalajara. Pues el oficio de disecador versa sobre los colores y sobre el arte de fingir vida, y de esa índole son las aventuras del niño alcalaíno.

Luego hablaremos más de esas aventuras. Ahora importa decir que sería torpe y falsa la alusión a un solo clásico para buscar las raíces del castellanismo del Alfanhuí: ni la alusión al Quijote ni la alusión al Lazarillo ni ninguna otra están justificadas por sí solas cuando se habla del Alfanhuí. Sólo alguna constelación más o menos nebulosa, que preside las andanzas de todos esos grandes personajes castellanos, gobierna también la vida de Alfanhuí, según una astrología que señala en el cielo emociones históricas junto a las estéticas. –También todos los paisajes y todos los caminos y todas las localizaciones geográficas del Alfanhuí son castellanas, y siguen siéndolo en medio de las más complejas y sorprendentes elaboraciones imaginativas, porque éstas son, como la institución de lo bueyes viejos de Moraleja, «gentileza de pueblo viejo». (Cap. VI de la Tercera Parte.)

Pero las aventuras del niño que hizo su primera salida al campo de Alcalá y que se armó disecador en Guadalajara1 son, como las que ocurrieron en el Campo de Montiel, superlativamente multívocas. Son, ante todo, aventuras de la sensibilidad, especialmente de los ojos: en su primera salida, Alfanhuí, ayudado por el gallo de veleta, conquistó en el horizonte el color rojo sangre del crepúsculo, y consiguió guardarlo en ollas de cobre por el bello procedimiento que sabrá quien leyere el libro. –El castellanismo del Alfanhuí no es pues obstáculo para su carácter universal: en lo literario, entronca con uno de los libros más universales de la literatura europea; en cuanto al contenido, sus aventuras castellanas versan sobre un tema profunda y constitutivamente humano: la sensibilidad.

Al mismo tiempo se deshace ahora la segunda posible objeción a la universalidad del Alfanhuí: siendo la sensibilidad el principal tesoro del libro, la extraordinaria preocupación formal, el cuidado detalladísimo de la belleza externa, el preciosismo incluso, es el modo obligado de elaboración de un tesoro de tal naturaleza.

II. Los tesoros del Alfanhuí

En el capítulo III de la tercera parte del Alfanhuí, Heraclio, el Gigante del Bosque Rojo, dice lo siguiente: «Nadie sabía lo que aquello significaba. Pero era un verdadero tesoro, porque no se podía vender.» Esto puede ser dicho del Alfanhuí. Vender, que es casi trocar, puede ser ahora para nosotros trocar en conceptos. El Alfanhuí no sería un tesoro si pudiéramos apurarlo del todo cambiándolo por conceptos, comprándolo con ideas. El intento de comprar el tesoro con ideas contantes y sonantes, claras y distintas, sin misterio, está pues condenado a fracasar si es muy ambicioso. Pero si se sabe impotente para los grandes negocios y toma precauciones para ganar sin riesgo alguna cosa, puede hacer discreto camino. Una buena precaución es la de hacer, cuando menos, relación de los tesoros incomparables.

1. El mayor tesoro de Alfanhuí son sin duda sus ojos que, todavía muy niño, le permitieron contestar sencillamente a su maestro, un disecador extremadamente sabio:

«–¿Sabes de colores?

– Sí».

Grandes riquezas en colores componen el tesoro de Alfanhuí y del Alfanhuí. Tal como en la aventura de las ollas de cobre, tampoco aquí nos parece lícito citar por extenso: el tesoro no puede ser comprado ni vendido, pero sin duda es desleal que quien no es dueño lo regale; baste pues con decir que desde el «amarillor» de los lagartos en el capítulo I de la primera parte hasta el arco iris del último capítulo, no deja de enriquecerse y de enriquecernos el libro con esa gloria de los ojos que es el color. Pero, ¿de qué ojos se trata? Porque las páginas del Alfanhuí están impresas en honrada tinta negra. Se trata de unos ojos que el Alfanhuí despierta en nosotros casi hasta la plena percepción, pero que no son los de la sola carne; ojos tal vez colocados en la pura sensibilidad, ojos anteriores al dato de los sentidos. La técnica para conseguir ese despertar es el uso de un lenguaje escogido y muy bello. Su resultado es la construcción de un mundo sensible interno, imaginativo, que se sostiene por sí mismo. Así, por ejemplo, la procesión de colores en los crepúsculos de ese mundo no necesita ser explicada por causas meteorológicas ni físicas, sino que da razón de sí misma por sí misma;

«La luz aumentaba de nuevo y la niebla tomaba ya un color morado cárdeno, porque las vetas azules se habían fundido con lo demás.»

Porque las vetas azules se habían fundido con lo demás, y no por causas meteorológicas. Otro ejemplo de este mundo de causalidad cromática: en él la nieve, si no llega a cuajar completamente, es por razón de colores y no de temperatura:

«La montaña tiene la nieve a lunares, porque la tierra es muy negra y nunca llega la nieve a cuajar del todo.»

Algo más que causa es el color en el mundo de Alfanhuí: es quizás un ser de las cosas, pues por él las conocemos. ¡Si faltaran los colores!

«–¡Me muero, Alfanhuí!

……………………………………………….

«De nuevo calló el maestro y sólo se oía el llanto desolado de Alfanhuí.

«– Me voy al reino de lo blanco, donde se juntan los colores de todas las cosas, Alfanhuí.»

Pero si en el tesoro de Alfanhuí figuran ante todo los colores, casi tan importantes como ellos son las percepciones asombrosamente reveladoras de las cosas. Ello es natural, porque el color es a veces sólo un elemento de la percepción, cuando no es él mismo la cosa. Pues bien, no hay cosita pequeña que escape a Alfanhuí y por consiguiente él llega a saber las causas de todas las pequeñeces:

[a unos lagartos muertos] «la cola se les dobló hacía el Mediodía, porque esa parte se había encogido al sol más que la del Septentrión, adonde no va nunca. Y así vinieron a quedar los lagartos con la postura de los alacranes, todos hacia una misma parte, y ya, como habían perdido los colores y la tersura de la piel, no pasaban vergüenza». (Subrayado nuestro de palabras pertenecientes a la lógica sensible del Alfanhuí.)

Todas las cosas, pues, no sólo los colores, son vistas de nuevo por Alfanhuí, rica, detalladamente; y esto integra también su tesoro. Y no sólo las cosas, sino también los hechos y los actos –en definitiva: todo– revelan un nuevo y misterioso ser ante la mirada de Alfanhuí. Ese nuevo ser, porque es tesoro, no puede ser comprado con conceptos. A veces consiste en un saber preciso sobre las cosas:

«Alfanhuí sabía que la plata y el oro eran dos cosas casadas, como las naranjas y los limones…» (En este saber se funda la aventura de la culebra,que el lector encontrará en el capítulo VI de la primera parte.)

Otras veces, se trata de un prudente conocimiento de los lazos que unen a los hechos entre sí:

«Porque las mismas cosas tienen, en distintos días, distintos modos de acontecer y lo que ocurrió bajo la lluvia, sólo bajo la lluvia puede ser contado y recordado.»

Cuando estos tesoros de Alfanhuí consisten en la percepción y descubrimiento de algo cotidiano y social, tan aparentemente anodino como lo que se llama el «servicio doméstico», se aprecia todavía más la ley altísima de las monedas que forman el tal tesoro:

«En la casa vivía también una criada, oscuramente vestida y que no tenía nombre porque era sordomuda. Se movía sobre una tabla de madera y estaba disecada, pero sonreía de vez en cuando.

……………………………………………….