El lugar de los humanos

Miguel Candel Sanmartín

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una de piedra: una mano muerta será algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. (Aristóteles, Política I 2, 1253a19-29)

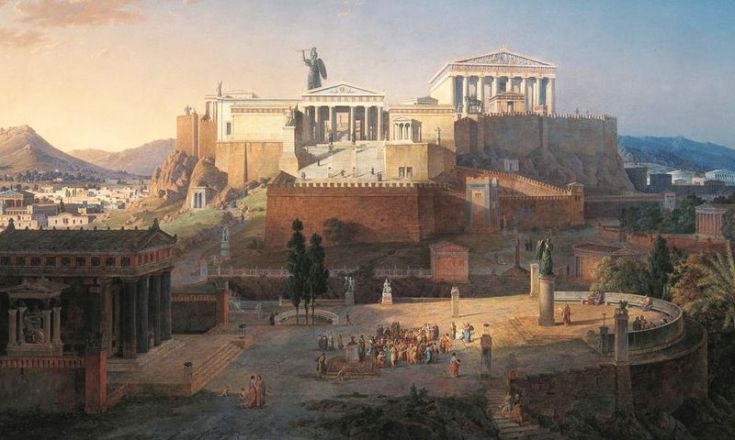

Antes de que Newton colocara todas las cosas en la indiferencia de un vacío espacio sin límites y Einstein vaciara de sentido todo lugar para convertirlo en variable registro de una observación sin observadores, los humanos creían, como Aristóteles, que a cada ser le correspondía por naturaleza un lugar. Y el lugar propio de los seres humanos era la ciudad.

Ciudad que no se reduce a la suma de los ciudadanos, porque no son éstos los que hacen aquélla, sino ella la que los hace. No, obviamente, porque la ciudad preexista a la aparición de nuestra especie sobre el planeta, sino porque nuestra especie sólo empieza a ser humana cuando organiza conscientemente su convivencia.

Para una mentalidad «thatcheriana» («La sociedad no existe, sólo existen los individuos»), afirmaciones como ésa son un sinsentido, simple resabio «hegeliano», el típico prejuicio «totalitario» de los enemigos de la sociedad abierta, sean nostálgicos comunitaristas o doctrinarios marxistas.

A quienes así ven las cosas habría que preguntarles en cuál de esas dos categorías meterían a los antiguos. No sólo a los filósofos que reflexionaron sobre la naturaleza de la polis, sino a los ciudadanos que la habitaron. Porque centenares de testimonios llegados hasta nuestros días nos hablan de una comunidad de seres libres en que libertad y comunidad no sólo no se excluían, sino que se garantizaban recíprocamente.

Si se tiene el cuidado de no idealizar unas sociedades cuya economía dependía en gran medida del trabajo esclavo, el conocimiento de la antigua polis griega y de sus réplicas romanas sigue siendo una fuente inagotable de ideas para abordar los problemas que plantea la vida en sociedad. Ideas que el individualismo de estirpe liberal, tan útil en su momento para movilizar poblaciones reducidas a la servidumbre por siglos de feudalismo y de absolutismo, ha hecho olvidar hasta el punto de que grandes masas tienden a ver la ciudad moderna como una cárcel de la que es perentorio escapar así que lo permite el calendario laboral.

¿Cómo el lugar natural de los seres libres se ha transformado en esos espacios inarticulados en los que propiamente no estamos sino, simplemente, nos movemos, de tal manera que el cruce de trayectorias tiene más de encontronazo que de encuentro? ¿Dónde está el ágora o el foro en que, además de comprar, vender y negociar, conversamos, nos informamos, discutimos, llegamos a acuerdos o resolvemos desacuerdos; en definitiva, nos humanizamos?

La ciudad medieval, tan diferente en muchos aspectos de la polis clásica, conservaba el rasgo fundamental de ésta, a saber, la función de integración a la vez que de liberación. No en balde era el lugar de acogida de quienes se emancipaban del yugo feudal. Condición, pues, de plena realización del individuo que, entretanto, había aflorado ya como categoría ontológica primordial, una vez saldada la vieja querella de los universales con el triunfo de las diversas formas de conceptualismo o nominalismo.

Podría pensarse que la crisis de las funciones integradoras-liberadoras de la ciudad es una simple crisis de crecimiento, que el problema de la ciudad moderna radica en que se ha hecho demasiado grande y que, a partir de una cierta masa crítica, la socialización deviene imposible y degenera en su opuesto: el mutuo extrañamiento de las multitudes de solitarios.

Seguramente hay ahí algo de verdad. Pero no toda la verdad. No hay una correlación estricta entre tamaño y hostilidad del espacio urbano. Las antiguas ciudades griegas y romanas variaban mucho en dimensiones y número de habitantes, sin que esas diferencias cuantitativas se tradujeran en diferencias de índole cualitativa en cuanto a sus funciones socializadoras.

Lo esencial para caracterizar un todo no es el número de las partes, sino su mutua disposición. La ciudad moderna, al revés que la antigua y la medieval, concentra a las masas durante el tiempo de negotium (la actividad productiva no libre) y las dispersa durante el otium. No tanto porque ofrezca sólo esparcimiento individualizado (aunque la televisión contribuye enormemente a que ésa sea la forma de esparcimiento predominante), sino porque al concentrar a la gente para actividades no libres, induce a buscar la libertad en la dispersión. Es, pues, el modo de producción industrial el responsable de la mutación de la polis integradora en la desintegradora metrópolis llevada al cine por Fritz Lang. No sólo (aunque también) explican la naturaleza esquizoide de la experiencia urbana moderna las relaciones capitalistas que rigen hoy casi sin disputa nuestro modo de producción, sino la sustancia industrial misma, la producción y el intercambio a gran escala, sea cual sea la forma social y política que revista. Al fin y al cabo, poco se diferenciaban, en cuanto a capacidad de libre integración, las metrópolis del «socialismo real» y las urbes del llamado «occidente» capitalista.

Como dice Aristóteles en la cita inicial, la ciudad es el espacio constitutivo de los seres humanos en la medida en que se necesitan unos a otros. Ahora bien, como explica Protágoras en el diálogo platónico que lleva su nombre, los humanos nacen más débiles que las bestias y menos juiciosos que los dioses. Su indigencia innata es lo que los obliga a juntar esfuerzos, a erigirse colectivamente en polis. Y aunque etimológicamente ese término helénico designaba reductos o ciudadelas fortificadas, los antiguos acabaron significando con él, atinadamente, el núcleo y la quintaesencia de lo que hoy llamamos sociedad.

Pues bien, la ciudad moderna dispone de mecanismos que proveen formalmente (en parte, al menos) a esa necesidad de ayuda mutua en lo estrictamente material. Pero la disposición dada a las piezas de la maquinaria social disipa la percepción del entramado solidario que sostiene la vida urbana, hasta el punto de convertir, siquiera subjetivamente, los lazos en cadenas. Y ello por mucho que el discurso imperante insista una y otra vez en el carácter humanamente positivo de los nexos que unen a los individuos-ciudadanos. Es más, se diría que ese discurso es casi universalmente percibido como un descomunal ejercicio de hipocresía.

Dando por descontado el carácter alienante de la ciudad moderna como centro de actividad productiva a escala «no humana», su naturaleza opresiva estriba, además, en la ausencia de otro rasgo esencial de la polis, a saber: la previsibilidad de las interacciones. En el ámbito colectivo que el sociólogo Zygmunt Bauman ha denominado, esclarecedoramente, «sociedad líquida» nunca sabe uno a qué atenerse respecto al comportamiento de los otros. Es lo que los poderes rectores del planeta, creyendo blindar así su legitimación como moderno Leviatán, explotan alentando la llamada «psicosis de inseguridad», de la que una gran mayoría cree poder curarse tragando draconianas leyes antiterroristas y otros desmesurados recortes de las libertades públicas (recortes que, dicho sea de paso, no evitan la voladura de aviones, trenes o autobuses, pero sí permiten la ejecución sumaria de «sospechosos» in situ, en cínica aplicación del lema «Dispara primero, pregunta después»).

Ese comportamiento caótico de los átomos sociales es consecuencia justamente de la presión a que se ven sometidos en la caldera de la producción alienada y alienante. Como si de una simple aplicación de las leyes de la termodinámica clásica se tratara, observamos cómo ese aumento de presión sin aumento de volumen (margen de libre decisión) se traduce inevitablemente en un aumento de temperatura. Y luego, cuando la presión desaparece (en el tiempo de ocio), sobreviene la brusca disipación que deja en nada toda la energía acumulada.

Si alguna posibilidad hay de invertir el funcionamiento de las ciudades modernas como fábricas de entropía social, ello pasa por recuperar el carácter «sólido» de las relaciones humanas, característico (con todas las excepciones que se quiera) de la polis antigua. Claro que la ciudad moderna trata, a su manera, de crear espacios sólidos de relación. Pero sólo sabe hacerlo fragmentándose en ghettos, donde el fluido social general se congela en forma de rutinas rígidas y sin horizonte. Y la vida del ghetto, como es natural, lejos de dar calor a sus miembros, no hace más que exacerbar su sensación de frío social, por el contraste que ofrece esa vida clausurada con el entorno general, desolado pero abierto, y prometedor, por tanto, de experiencias diferentes y presuntamente liberadoras. Para que un espacio sólido de relación tenga calidez y no invite permanentemente a la huida ha de ser un espacio total, un espacio que permita la libertad de movimientos sin merma de su mutua compatibilidad y complementariedad.

Quede claro que la polis clásica no alcanzó nunca ese punto de equilibrio (ahí están, para confirmarlo, las reflexiones críticas de Solón, Platón y Aristóteles, así como las actitudes «apolíticas» de epicúreos y cínicos, amén del cosmopolitismo de los estoicos). Pero indudablemente tendió siempre al logro de cierta «proporción áurea» entre integración y libertad, comunidad y privacidad (sin que haya que entender, por el orden de nuestro enunciado, que integración sólo tenga que ver con comunidad y libertad con privacidad: la correspondencia se da en ambos sentidos).

Difícil tarea restaurar esa dinámica en las ciudades modernas, que algún Lenin de barrio podría, exagerando sólo un poquito, llamar «cárceles de pueblos». Con toda probabilidad (más exacto sería decir «con toda seguridad», pero la esperanza es lo último que se pierde), habrá que pasar primero por importantes convulsiones sociales que obliguen a redimensionar los espacios de convivencia. Lo que se pueda construir en la nueva etapa (si algún día llega) no será resultado de una clonación de la vieja polis, por supuesto. Pero estará animado por parecido espíritu. Un espíritu que nos permita vernos como algo más que bestias y como mucho menos que dioses, a diferencia, creo (y pido perdón por involuntarias alusiones), de cómo muchos de nosotros/as nos venimos viendo de un tiempo a esta parte.