Dimensión poética de la utopía en el mundo contemporáneo

Francisco Fernández Buey

El 25 de agosto de 2022 hizo diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se han organizado diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.

El 25 de agosto de 2022 hizo diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se han organizado diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.

Contenido: Zamora, IV Jornadas Claudio Rodríguez: 25/XI/ 2010.

Publicado en Aventura. Revista anual del Seminario Permanente Claudio Rodríguez, nº 3, 2011, pp. 9-24.

Anexo 1: Cursillo de CCOO, 2010. «De la utopía a los proyectos transformadores.»

Anexo 2: Carta del «Seminario Permanente Claudio Rodríguez» a FFB, 2010.

Anexo 3: Utopía VII, Utopía IX.

Recuérdese: F. Fernández Buey, Utopías e ilusiones naturales, Vilassar de Dalt, El Viejo Topo, 2007.

I. En el marco cultural euro-americano, que es el nuestro, el discurso utópico ha ido pasando de un género a otro a lo largo de la historia: de la narración íntimamente vinculada al viaje y al descubrimiento de un mundo nuevo, que fue la forma canónica de la utopía en el siglo XVI, al ensayo de naturaleza socio-política en los siglos XVIII y XIX; y, luego, del ensayo a la literatura de ciencia ficción o a la narración distópica desde la segunda década del siglo XX hasta su acabamiento. Hay algunos indicios de que desde finales del siglo XX hasta ahora la forma principal de expresión del discurso utópico es la poética.

Como todo esquema de historia de las ideas, también éste con el que empiezo aquí tendría que matizarse para evitar exageraciones y dar cuenta de excepciones y singularidades. Pues hay por lo menos una importante excepción reciente: el proyecto de investigación de la utopía real o concreta del Presidente de la American Sociological Association, Erik Olin Wright1 [www.realutopias.org.], que escapa a este esquema de forma manifiesta. Pero aún así creo que el esquema nos puede servir como punto de partida para expresar lo que parece ser al menos una tendencia.

Por mucho que se diga que, en última instancia, el discurso de los utopistas ha tenido siempre, desde Platón o desde Thomas Moro, una dimensión poética, la verdad es que casi nadie, entre los siglos XVI y el XIX, habría identificado pensamiento utópico y poesía propiamente dicha. Y, sin embargo, a mediados del siglo XIX uno de los padres fundadores del marxismo, Federico Engels, ya sugería algo así. Al hacer una valoración crítico-positiva de la utopía de Charles Fourier2, Engels no se refiere por lo general a las anticipaciones de éste en el ámbito del pensamiento socio-político, sino más bien a lo que su discurso tiene de imaginación poética, a la fantasía desbordante con que Fourier pretendía anticipar la armonía del futuro. De manera que, según esta opinión, la utopía resultaría, ya en esa época, sugerente y atractiva no tanto porque contribuyera a aproximar el tipo de relaciones sociales o la formación económico-social que podríamos considerar ideal cuanto por lo que tiene de imaginación poética o ensoñación sobre el mundo que podría llegar a ser en el futuro.

De ahí se ha seguido una reconsideración negativa o peyorativa de la utopía que, en cierto modo, ha llegado hasta nosotros por diferentes vías. Según esta reconsideración, la utopía es mera ilusión o ensoñación y, en cuanto tal, equivale literalmente a algo que no tendrá lugar, a un no-lugar, a algo que es una imposibilidad material. En este sentido, la defensa de la utopía, el pensamiento utópico, sería por definición, y atendiendo a la acepción literal de la palabra, una actitud negativa, particularmente para aquellos que al mismo tiempo pretenden transformar el mundo.

Cuando se argumenta así se está entendiendo que si, a pesar de todo, la utopía y el pensamiento utópico siguen estando ahí para soñar ideales, y turbar de paso al pensamiento racional, ello se debe a que la disponibilidad para soñar, para la ilusión, para el deseo y para la ensoñación, lo mismo que la imaginación poética, son inseparables del humano estar en el mundo, sólo que no nos conviene fiarnos de ellos.

Poco a poco de la misma manera que, en los departamentos universitarios, la ciencia política o la política como ciencia, que se dice, ha ido desplazando a la antigua filosofía política, así también las ciencias sociales han ido ocupando el lugar que desde Thomas Moro ocupó la narración utópica o el discurso utópico. Y de igual manera que hoy en día en nuestras Facultades de Economía suele decirse de todos o de casi todos los teóricos de la economía anterior a Marshall (o sea, anterior a la formalización matemática de la teoría) que eran filósofos especulativos o simples filósofos morales y, en última instancia, metafísicos, así también parece que el pensamiento utópico ha pasado a ser considerado en las Facultades de Sociología y de Políticas como parte de la «poesía» (en el sentido amplio de la palabra, claro está) o, como también se dice a veces, como parte de la retórica.

Hay, además, otro factor histórico que suele aducirse para expulsar a la utopía del ámbito del pensamiento racional con aspiraciones científicas, que era el ámbito por el que la utopía quiso transitar desde Thomas Moro hasta Charles Fourier pasando por la Ilustración. Ese factor es que la mayoría, por no decir todas, las utopías de carácter socio-económico o político que en el mundo han sido se han realizado, cuando han podido aproximarse al ideal, de tal manera negativa en este mundo de aquí abajo que, al menos por un tiempo, apenas quedan ya ganas de hablar en serio de ellas.

La influencia de este otro factor en la historia de las ideas ha sido muy patente desde 1990, o sea, desde el momento mismo en que se vino abajo el mundo denominado socialista. Puesto que este mundo ha sido considerado en general como la realización histórica de la utopía socialista y marxista, y, como es sabido, tal mundo acabó en un desastre, se supone que debemos concluir de ahí que toda utopía es siempre negativa para el progreso del pensamiento y de la acción humana. En ese sentido se ha dicho muchas veces desde 1990, entre filósofos, que la utopía es la muerte.

Pero el planteamiento que vincula utopía (en cualquiera de sus sentidos) a muerte, es, a su vez, metafísica especulativa, o es mera trivialidad sin más. Pues, por definición, toda ilusión humana está abocada a (y acaba en) la muerte. Si lo que se quiere decir es que ha habido en la historia utopías que han producido ideologías, las cuales, a su vez, han dado origen a muertes de inocentes (o sea, a muertes no inevitables o no deseadas por los más), esa es una verdad histórica que tenemos que admitir. En ese caso, y haciendo historia en serio, no habría que quedarse en el vínculo utopía-comunismo, utopía-socialismo o utopía-comunitarismo, que es donde se quedan los filósofos que proclaman el fin definitivo de la utopía desde 1990, sino ampliar el vínculo a todas las más elevadas ilusiones de lo que llamamos humanidad a lo largo de su evolución.

No está dicho, al menos, insisto, desde el punto de vista historiográfico, que la utopía comunista haya producido más muerte que la utopía judeo-cristiana que empieza con el Sermón de la Montaña o que la utopía liberal que se inicia, con las mejores intenciones, en el siglo XVIII europeo. La capacidad de producir muerte evitable, o no deseada, no depende, en mi modesta opinión, de la potencia de una utopía, ni siquiera del contraste que pueda haber entre lo que se predica para un mundo mejor y eso que suele llamarse naturaleza o condición humana, sino que depende sobre todo del desarrollo tecnológico históricamente puesto a su servicio.

Por eso, históricamente, el capitalismo liberal, que insisto, empieza también como una utopía realizable, ha matado más que cualquiera de las otras utopías: porque ha sido tecnológicamente más fuerte. Ejemplos comparativos: la represión de la Comuna de París en nombre del «liberalismo», el genocidio permanente de los pueblos indígenas en nombre de la utopía cristiano-puritano-colonialista, los bombardeos de Dresde e Hiroshima al final de la segunda guerra mundial (cuando la guerra estaba ya prácticamente acabada), etc., etc. El problema de los filósofos especulativos o metafísicos sin más es que, una vez establecido el vínculo utopía-muerte, ya no se fijan más que en aquellos ejemplos históricos que sirven para reforzar intelectualmente la trivialidad de base.

Lo que sí está dicho, creo yo, es que con frecuencia la utopía o el ideal se ha convertido en Templo, y que a los humanos nos conviene evitar tal cosa, o sea, tratar de ver con cierta distancia nuestros ideales y no enamorarnos de ellos con la misma pasión con que lo hacemos de nuestras o nuestros amantes. Creo que quien mejor vio esto fue precisamente un poeta, otro poeta zamorano, León Felipe, en aquella Parábola que cantaba hace ya muchos años Paco Ibáñez3:

Había un hombre que tenía una doctrina.

Una doctrina que llevaba en el pecho (junto al pecho, no dentro del pecho),

una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco.

Y la doctrina creció. Y tuvo que meterla en un arca, en un arca como la

del Viejo Testamento.

Y el arca creció. Y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces

nació el templo.

Y el templo creció. Y se comió al arca, al hombre y a la doctrina escrita

que guardaba en el bolsillo interno del chaleco.

Luego vino otro hombre que dijo:

El que tenga una doctrina que se la coma, antes de que se la coma el templo;

que la vierta, que la disuelva en su sangre,

que la haga carne de su cuerpo…

y que su cuerpo sea

bolsillo, arca y templo.

II. Partiendo de la idea de que con el tiempo la utopía ha perdido la inocencia y de que esto es algo que saben ya los poetas desde hace décadas no me voy a detener aquí en una definición de utopía, sino que arrancaré con una descripción aproximada, también de tono poético, que procede de William Morris, uno de los últimos grandes utópicos del siglo XIX. En Un sueño de John Ball, Morris hace decir a su protagonista algo que resume muy bien el espíritu utópico que es ya consciente, por otra parte, de los límites de la utopía:

Examiné todas estas cosas, y cómo los hombres luchan y pierden la batalla,

y cómo aquello por lo cual habían luchado se logra a pesar de su derrota,

y cómo, cuando esto llega, resulta ser diferente de aquello que se proponían,

y cómo otros hombres han de luchar por aquello que ellos se proponían alcanzar bajo otro nombre.

Eduardo Galeano4, otro defensor de la utopía en su acepción positiva, ahora ya en el siglo XX, ha traducido a versos esta idea así:

¿Para qué sirve la Utopía?

Ella está en el horizonte.

Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré.

¿Para qué sirve la Utopía?

Para eso sirve: para caminar.

La utopía nos ayuda a caminar. Vamos, pues, paso por paso. Pero ¿hacia dónde?

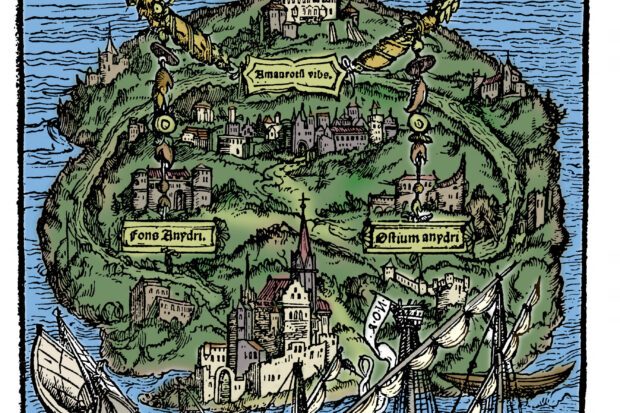

Hay ya en el nacimiento de la utopía moderna algunos rasgos que se han conservado a lo largo de tres siglos y que se encuentran también en la reflexión de Ernst Bloch sobre el principio esperanza en las décadas centrales del siglo XX. Estos son: el recuerdo (más o menos añorante o melancólico) de la comunidad que hubo; la crítica abierta a la injusticia y la desigualdad que hay en el presente; y la atracción por la novedad que apunta en lo recién descubierto o en lo recién inventado, precisamente en la medida en que este apuntar de lo nuevo enlaza con el (casi siempre idealizado) buen tiempo pasado.

Pero hay, en cambio, otro rasgo de la utopía moreana que no siempre se ha conservado: la orientación irónico-positiva, muy característica, por lo demás, del espíritu y del ambiente erasmista de la Europa culta de las primeras décadas del siglo XVI. La distancia irónica respecto de la utopía en nuestro mundo no es sólo conciencia de la dificultad de su realización en este topos concreto que es nuestra sociedad (europea), sino también, muy probablemente, sospecha racional, fundada, de que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.

A diferencia de los otros, este rasgo de la primera utopía renacentista, la ironía distanciada respecto de sí misma, se fue perdiendo con el tiempo para ser sustituido, salvo en casos muy excepcionales, por el espíritu declamatorio, por el espíritu de la tragedia o por el pesimismo trágico. Conociendo la historia europea que se extiende desde la muerte de More a través de las guerras de religión, de las guerras entre clases y de las guerras coloniales, parece comprensible que esto haya sido así.

Al abordar ahora la noción de utopía desde un punto de vista historiográfico pero pensando también en lo que esta noción puede dar de sí en él, convendría subrayar tres cosas. Una: que, contra lo se viene diciendo recurrentemente desde 1990, la utopía no ha muerto. Dos: que el destino de las grandes ideas utópicas (y en general de las anticipaciones del buen lugar alternativo) de la humanidad, al menos en el marco de nuestra cultura, parece ser, casi siempre, hacerse templo, institución o realidad político-social en otro lugar, en un lugar diferente a aquél para el cual las utopías fueron pensadas. Y tres: que al final de la modernidad europea, como en sus comienzos, la intención irónico-positiva es aún clave para seguir hablando de utopía en serio.

Tal intención ha ido tomando, ya en el siglo XX, una orientación predominantemente paródica: primero al considerar críticamente lo que podríamos llamar (con el Marx de los Manuscritos económico-filosóficos de 1844) el comunismo basto; luego para distanciarse del optimismo tecnocrático que hace seguir sin más el progreso socio-moral del progreso tecno-científico; y finalmente para presentar los presuntos efectos positivos de la globalización neo-liberal como un oxímoron. Ya es sintomático que en los tres casos la reconsideración de la utopía tome la forma de la poesía o de la prosa poética.

Hemos visto ya lo que decía, en verso, Eduardo Galeano al respecto. Ahora aduciré el testimonio de otros dos poetas, Wislawa Szymborska y Mario Benedetti5, como ejemplos de la reafirmación recurrente del espíritu utópico y de la distancia irónico-paródica que se han ido haciendo habituales. Con el mismo título, utopía, pero con intención muy distinta, ellos han escrito, ya en el último tercio del siglo XX, dos poemas que nos tocan. Y que pueden servir para ilustrar rápidamente los extremos entre los que hay que moverse. Extremos que, como diría Pier Paolo Pasolini no se tocan sino que nos tocan.

Szymborska, la poeta polaca, parodia la conversión en Templo de la utopía socialista que tuvo su origen en Marx, el entonces todavía llamado «socialismo real». En unas pocas imágenes, ahí está lo esencial de lo que se puede decir a contemporáneos sensibles sobre lo que fue la gran ilusión. En Polonia. Y no sólo en Polonia:

Isla en la que todo se aclara.

Ahí se puede arribar a pruebas firmes.

No hay más camino que aquellos de llegada.

Las zarzas se doblan por el peso de las respuestas.

Crece ahí el árbol de la Suposición Correcta

con sus ramas eternamente desenredadas.

Y deslumbrantemente recto el árbol de la Comprensión

junto a una fuente llamada Ah, De Eso Se Trata.

Cuanto más denso se hace el bosque, más amplio aparece

el Valle de la Evidencia.

Si hay alguna duda, el viento la disipa.

El eco de ninguna voz toma la palabra

y aclara con entusiasmo los secretos de los mundos.

A la derecha, la caverna en la que se encuentra sentido.

A la izquierda, el lago de la Convicción Profunda.

Del fondo se desprende la verdad y sale sin más a la superficie.

Domina el valle de la Seguridad Inquebrantable.

Desde su cima se extiende la Esencia de las Cosas.

A pesar de sus encantos, la isla está desierta

y las pequeñas huellas de pasos que se ven en sus orillas

se dirigen hacia el mar sin excepción.

Como si de ahí solamente se saliera

para hundirse irremediablemente en el abismo.

En una vida inconcebible.

Benedetti, en cambio, ironiza sobre el fin de las utopías trasladando el viejo asunto al ámbito de lo privado para decirnos (tal vez bromeando con Bécquer) que utopía eres tú. Eso aquí, al otro lado del mundo. O en América Latina. Tal vez también en Polonia. En este mundo nuestro, en cualquier caso:

Cómo voy a creer / dijo el fulano

que el mundo se quedó sin utopías

cómo voy a creer

que la esperanza es un olvido

o que el placer una tristeza

cómo voy a creer / dijo el fulano

que el universo es una ruina

aunque lo sea

o que la muerte es el silencio

aunque lo sea

cómo voy a creer

que el horizonte es la frontera

que el mar es nadie

que la noche es nada

cómo voy a creer / dijo el fulano

que tu cuerpo / mengana

no es algo más que lo que palpo

o que tu amor

ese remoto amor que me destinas

no es el desnudo de tus ojos

la parsimonia de tus manos

cómo voy a creer / mengana austral

que sos tan solo lo que miro

acaricio o penetro

cómo voy a creer / dijo el fulano

que la utopía ya no existe

si vos / mengana dulce

osada / eterna

si vos/ sois mi utopía.

Esta manera irónico-paródica de plantear el asunto de la utopía enlaza bien con la paradoja que al respecto estamos viviendo actualmente. En los últimos años la palabra utopía vuelve a suscitar muchas simpatías y cada vez se emplea más en ambientes críticos y alternativos de nuestras sociedades; pero al mismo tiempo suscita gran desconfianza por su asimilación con lo que se supone realización de las utopías sociales imaginadas durante cuatro siglos (desde el Renacimiento hasta el siglo XX). Eso hace que muchas personas compartan el uso positivo de la palabra utopía en contextos morales o estéticos mientras que manifiestan una persistente reserva acerca de la utilización de la palabra utopía en un sentido positivo cuando se trata de contextos políticos (o de ética de la colectividad).

Ahí estaría el origen del desplazamiento de la utopía hacia el discurso poético. Y ahí quiere decir, al menos tal como lo veo yo, no sólo distanciamiento irónico respecto de lo que dice el término utopía sino también reconocimiento de que la reproposición de la utopía en nuestra época presta ya tanta atención a la revolución de la vida cotidiana, es decir, a la educación sentimental, a la educación de los sentimientos de quienes se consideran sujetos de la transformación, como a aquello que los clásicos de la utopía llamaban «revolución social».

III. El tono general, socialista, libertario y antiautoritario, de buena parte de lo que hoy se viene llamando movimiento de movimientos, fue inteligentemente captado por Marcos, allá en la Selva Lacandona, al proponer una figura de la retórica clásica, el oxímoron, nada menos que como próximo programa del mismo. Ya la idea de que el oxímoron sea el próximo programa del movimiento es, claro está, una ironía. Oxímoron viene de oxus (afilado, agudo, penetrante) y moros (tonto, idiota) y es el nombre de una figura literaria consistente en aplicar a una palabra un epíteto que la contradice o parece contradecirla (así: luz oscura, instante eterno, silencio ensordecedor, espontaneidad calculada, crecimiento negativo, injusta justicia, etc.).

Ya es todo un síntoma, que abunda en lo que vengo diciendo, el que la principal utopía socio-política del siglo XXI haya nacido precisamente discurriendo sobre el oxímoron y en la prosa poética heredada del pensamiento indigenista. Tanto más cuanto que, por lo que se sabe, el mismo Marcos, antes de expresarse en este lenguaje, lo había hecho en otro, muy distinto, muy próximo al del estructuralismo cientificista althusseriano y, en cualquier caso, muy alejado del espíritu utópico. Esto es algo que ha captado muy bien, justamente en un diálogo con Marcos, el agudo crítico y pensador inglés John Berger.

En un mundo ultracapitalista o posmoderno, que ha visto ya cómo todas las grandes palabras del lenguaje político iban siendo deshonradas por la Compañía del Gran Poder (en Occidente y en Oriente, en el Norte y en el Sur) y que ha llegado a identificar «inteligencia» con «espionaje», el uso del oxímoron, sobre todo en un ámbito que podríamos llamar prepolítico, alude a la necesidad de usar expresiones sutiles e irónicas que, a primera vista, pudieran parecer tonterías, pero que no lo son, como no lo fue en otros tiempos el erasmiano elogio de la locura.

La experiencia de un socialismo que pretendió dejar atrás para siempre la utopía y se convirtió él mismo en «mala utopía» es una evidencia que hay que tener en cuenta cuando hoy se repropone la utopía socialista. La otra evidencia es que estamos en una época ultracapitalista en la que el pensamiento de los que mandan se quiere único y en la que vuelve a imponerse el poder desnudo. Si se juntan las dos cosas se entiende por qué hasta la utopía socialista del momento, cuando se hace irónica y adopta el oxímoron (que ha sido una figura característica de la poesía amorosa y mística), tiende a tomar la forma de la parodia, de la sátira, del sarcasmo que hace mella.

La reflexión de Marcos recoge una de las preocupaciones pre-políticas latentes en muchas personas activas en el movimiento altermundialista: volver a dar a las palabras su capacidad de nombrar con verdad. Y lo hace por el procedimiento de retorcer el discurso dominante para darle la vuelta como si de un calcetín se tratase. El oxímoron de Marcos es que los que mandan ahora nos están haciendo vivir una «globalización fragmentada». Y el programa que se esboza desde ahí enlaza con una vieja aspiración del socialismo: hacer la globalización verdaderamente global y cambiar su signo. El oxímoron sirve para mostrar que el capitalismo, en su fase actual, neoliberal, se contradice a sí mismo cuando afirma la globalización, lleva en su seno la serpiente de la contradicción.

Eadem sed aliter. Así la utopía vuelve a empezar.

Pero, aun aceptando que la utopía vuelve y que el uso del oxímoron es un buen procedimiento para hacer estallar las contradicciones del sistema y abrir los ojos de quienes siguen pensando en la posibilidad de cambiar el mundo de base, no todos los que dan su apoyo al movimiento altermundialista están de acuerdo en que utopía sea hoy la palabra adecuada para expresar ese anhelo. Pues ya las expresiones utopía realizable o utopía concreta, que son las que suelen emplearse mayormente (siguiendo a Marcuse o a Bloch) suenan también a paradoja. Por eso tiene interés, me parece, prestar atención a lo que se ha dicho sobre esto en el Foro Social Mundial.

Porto Alegre, 29 de enero de 2005. El debate titulado «Quijotes hoy: utopía y política», organizado por el Foro Social Mundial, reunió en una mesa a Federico Mayor Zaragoza (ex director general de la UNESCO), Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, el escritor uruguayo Eduardo Galeano y José Saramago (premio Nobel de literatura de 1998) ante varios miles de personas vinculadas al movimiento alterglobalizador. Como se podía esperar por el título del debate, utopía y quijotismo fueron de la mano en todas las intervenciones. Mayor Zaragoza, Ramonet y Galeano hicieron un canto a la utopía positiva que representa el movimiento de movimientos frente a la globalización neoliberal. Pero Saramago expresó una opinión disidente. En una entrevista a Saramago publicada en el diario La Jornada de México, dice lo siguiente sobre la utopía:

La utopía ha traído más daño a la izquierda que beneficio, porque no es algo que uno espere ver realizado en su vida, no; se pone en el futuro, en un lugar que no se sabe ni dónde ni cuándo será. Una utopía es un conjunto de articulaciones, necesidades, deseos, ilusiones, sueños. Si uno es consciente de que no lo puede realizar en el tiempo en que vive, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo es que podemos tener la seguridad de que 150 años después, cuando ninguno de los que han construido esa utopía estará vivo, las personas tendrán algún interés en una utopía que no es suya, que pertenece al pasado? […] Acabemos con las utopías, que no nos van a servir de nada. ¡Abajo la utopía!

El debate estaba abierto. Y no deja de ser curioso observar que en este caso la discusión suscitada por Saramago sobre el concepto y la palabra se cerró, al menos momentáneamente, con citas y ejemplos literarios. Galeano propuso tres: León Felipe (“la hora en que Aldonza Lorenzo se convierte en Dulcinea»); Bernard Shaw, cuando dice: «Hay quienes observan la realidad tal cual es y se preguntan ¿por qué?; y hay quienes la observan como jamás ha sido y se preguntan ¿por qué no?».

Nótese que las tres personas mencionadas por Galeano (León Felipe, Bernard Shaw y Fernando Birri), tienen que ver con la dimensión estética y que se expresan a favor de la utopía metafóricamente. No hay duda de que la persistencia de la utopía en nuestra época está vinculada a esa dimensión. No sólo a la literaria o a la cinematografía. Las manifestaciones artísticas actuales que reivindican el valor de la utopía son muy numerosas.

Si se acepta el reto de Saramago, lo que se impone de nuevo es el debate sobre el fundamento de la utopía. Peter Sloterdijk reconocía no hace mucho que la utopía sigue ahí y, después de recordar a Bloch, se preguntaba qué significado tiene en nuestros días esa persistencia. Para él, la utopía sigue teniendo una función autohipnótica, a través de la cual el individuo reencuentra una fuerza motivadora universal; pero como también la utopía ha perdido su inocencia, el utópico se fabrica con ella una especie de inconsciente artificial que le permite motivarse. Sería, pues, en nuestras sociedades, la otra cara de la búsqueda o la caza del éxito: el sueño de los perdedores. Sólo que, una vez superados el angelismo y la esquizofrenia de las utopías que produjo la época del Gran Rechazo, lo que cumple, según Sloterdijk, es aceptar desde ahora dejar constituirnos por la realidad, permitir que la realidad «nos haga un hijo por la espalda»”. De la vieja utopía lo salvable, si algo queda, sería, pues, la ironía, las diversas modalidades del humor.

La reivindicación de la ironía, la parodia y la sátira es un punto compartido. Lo hacen suyo quienes sólo ven en la persistencia de la utopía la función hipnótica o autohipnótica, aquellos que subrayan la dimensión estética de la utopía contemporánea y aquellos otros que van a la búsqueda de una fundamentación ontológica o filosófica de la utopía. Ahí, pues, no hay problema. Pero Fredrick Jameson, tras las huellas de Adorno, ha subrayado hace poco otro punto a tener en cuenta: la importancia de la vía negativa para captar el momento de verdad que hay en las utopías del ascetismo y del placer. El recorrido a través de la ciencia-ficción contemporánea mostraría precisamente, por esta vía, la importancia de las lecciones de la adicción y la sexualidad, de manera que una auténtica confrontación con la utopía ahora exige integrar estas inquietudes para rebasar el ámbito del puro experimento mental que, en su opinión, es lo que ha hecho política y existencialmente inoperantes las utopías del pasado.

Por su parte, Miguel Abensour, que es quien más está insistiendo actualmente en el fundamento ontológico de la utopía, ha llamado la atención sobre un tercer rasgo que tampoco se puede olvidar: el heroísmo del espíritu. Abensour, que se inspira sobre todo en Levinas, cree que hay que pensar la utopía de manera transhistórica, es decir, como algo que no depende de los buenos o malos tiempos que vivimos, sino que está inscrito en la condición humana.

El pensamiento utópico sería para los humanos una especie de aprendizaje a través del cual se logra un sexto sentido. Lo cual no implica que la utopía tenga que descansar necesariamente en una visión positiva del ser humano. La aspiración a la utopía y su persistencia no guardan relación directa con el optimismo o el pesimismo, que son estados de ánimo, y, por lo tanto, variables, cambiantes, sino que están vinculadas precisamente a este heroísmo del espíritu que nos incita a luchar contra el cansancio y contra la catástrofe. La utopía sería, pues, la derivación hacia el futuro del «nunca más», una derivación que hereda los rasgos del sufrimiento de las generaciones anteriores y, con ello, también su fragilidad. No hay ni habrá utopía triunfante. Ahí se cierra el círculo del oxímoron y la paradoja. Cinta continua, por tanto.

La pérdida de la inocencia no elimina la vigencia de la utopía. Ni la elimina tampoco la visión pesimista y desencantada del mundo presente, derivada, en parte, del reconocimiento de las derrotas del proyecto socialista. Lo que aquella pérdida y este reconocimiento implican es que hay que cambiar de lenguaje y de tono. Se puede soñar con un mundo en el que las palabras significan lo que dicen y entonces, hablando con precisión, Saramago tendría razón; pero también se puede centrar la tarea en buscar nuevas palabras, un nuevo tono, cambiar de lenguaje, para recuperar el viejo concepto.

Utopía sin inocencia implicaría, sí, una rectificación del optimismo histórico que acompañó al proyecto socialista. Pero no de todo optimismo; no necesariamente del optimismo de la voluntad, del optimismo de las ilusiones naturales. Yo también creo –y con esto terminaré– en aquella vieja verdad de la que nos hablaba Claudio Rodríguez en su poema «Lo que no es sueño»:

Déjame que, con vieja

sabiduría, diga:

a pesar, a pesar

de todos los pesares

y aunque sea muy dolorosa, y aunque

sea a veces inmunda, siempre, siempre,

la más honda verdad es la alegría.

La que de un río turbio

hace aguas limpias…

Una verdad que Claudio enlazaba, en «Sigue marzo», con la verdad del amor, «que nunca ve en las cosas la triste realidad de su apariencia», y en «Un bien», con aquello que llega de improviso, casi sin ropa, «como de una raza bastarda», y con lo que apenas sabemos qué hacer.

No puede ser casualidad que cuando ahora, ya en el siglo XXI, Alexander Kluge, que fue el padre del nuevo cine alemán de los setenta, se mete en ese jardín boscoso que es poner en imágenes cinematográficas nada menos que la utopía «científica» de El capital de Karl Marx (en una obra significativamente titulada Noticias de la antigüedad ideológica) haya decidido concluir su montaje con una reflexión, dialogada y poética, sobre lo que llama la utopía del amor.

Y no lo es porque en nuestro tiempo, más que en cualquier tiempo anterior, existe la conciencia de que la sustancia de la utopía socio-política (la esperanza de los de abajo que anida en la desesperanza) es inseparable de las ilusiones naturales que apuntan a la revolución de la vida cotidiana y ésta, a su vez, inseparable de la utopía del amor. Lo sabía ya Nazim Hikmet:

El más hermoso de los mares

no se ha cruzado aún.

La más bella de las criaturas

no ha crecido aún.

Nuestros más hermosos días

no los hemos visto aún.

Y las más bellas palabras que quisiera decirte

no las he dicho aún.

De la revalorización de este aún, de la honda verdad que es la alegría, de la armonía que da la comprensión del amor, sin hacer concesiones al optimismo histórico, ha partido John Berger en su equilibrada reivindicación reciente, y en cierto modo leopardiana, del espíritu utópico. Que en el original inglés –Hold Everyting Dear– y en la versión castellana –Con la esperanza entre los dientes– recoge estupendamente bien dos de las notas principales del espíritu utópico por venir que el discurso poético avanza ya hoy: cuida todo lo que amas y sostén la esperanza entre los dientes porque nuestros más hermosos días no los hemos visto aún… y aun si no llegan quedará al menos por decir las palabras más bellas que no te he dicho todavía…

Anexo 1: De la utopía a los proyectos transformadores

Cursillo de CCOO, 2010. Desconozco si llegó a impartirlo.

I. Después de la revolución francesa algunos de los críticos de las diferencias sociales que generaba el sistema industrial entonces existente, sobre todo en Francia y en Inglaterra, imaginaron mundos y sociedades alternativas muy estimulantes. La imaginación utópica tendió entonces a declararse socialista.

Es habitual mencionar en ese contexto los nombres de Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Robert Owen (1771-1858), Etienne Cabet (1788-1856) y Louis Blanc (1811-1882); y también es habitual unirlos bajo el rótulo de «socialistas utópicos».

Dejando aparte el hecho de que todos los mencionados hayan coincidido en subrayar los aspectos negativos (políticos, sociales o culturales) de la revolución iniciada en 1789 o en criticar el contraste, ya muy palpable, entre las ideas defendidas durante la revolución (libertad, igualdad, fraternidad) y que, en consecuencia, hayan alcanzado un considerable éxito entre los descontentos del primer tercio del siglo XIX, hay, no obstante, algunas diferencias notables entre ellos.

Saint-Simon, Robert Owen y Louis Blanc seguramente habrían preferido ser llamados «reformadores sociales». Y ninguno de ellos habría aceptado el adjetivo de «utópico» sin protestar o, al menos, sin llamar la atención acerca de lo que diferenciaba su propuesta de sociedad alternativa de la de los otros.

Saint-Simon: confiar el destino de la sociedad sin clases por venir a los dirigentes más capaces de la ciencia, la banca y la industria.

Owen: las cooperativas que han de dar ejemplo para la consecución de una confederación mundial de comunidades agrarias.

Fourier: la armonización de las pasiones en una civilización alternativa a la industrial

Cabet: la asociación de los iguales en la comunidades icarianas.

II. Por discutir: a) en qué sentido se puede decir que es utópico el socialismo de Saint-Simon, Robert Owen, Fourier y Cabet; y b) en qué sentido se puede decir que el ideario socialista que vino después de ellos es científico.

Se podría decir que de todos ellos el que enlaza más directamente con las utopías anteriores (incluida la de More) es Cabet, el Cabet de El viaje a Icaria6, sobre todo si se tienen en cuenta la forma que adopta la obra y las declaraciones del propio Cabet, quien, estando en Londres, dedicó especial atención a la Utopía de More y a Oceana de Harrington, aunque también a los escritos de Babeuf y Buonarotti (de donde le viene su igualitarismo radical)7.

Pero tal vez la manera más sencilla de abordar la primera cuestión que he planteado es ocuparse del más imaginativo y fantasioso de todos los llamados utópicos de esa época que siguió a la revolución francesa: Charles Fourier.

Fourier se arruinó a causa del levantamiento radical que se produjo en Lyon en 1793, cuando tenía poco más de veinte años. Esto le puso en guardia contra las revoluciones y acentuó su odio adolescente contra el comercio. Luego trabajó en departamentos de estadística y como contable, lo que contrasta con su imaginación literaria desbocada, pero tal vez explica su afición a los detalles en la descripción de la sociedad futura.

Hay una anécdota relevante. Resulta que en 1798, cuando tenía 26 años, coincidió un día, en un restaurante de Ruán, con Brillant-Savarin, que habría de ser uno de los teóricos franceses de la gastronomía. Pagaron 14 centavos de la época por una manzana. Fourier sacó de ahí la siguiente lección, que los surrealistas apreciaron mucho: «Acababa de salir yo de una región en la que manzanas iguales y aún superiores en calidad y volumen se vendían a un precio infinitamente inferior: daban más de 100 manzanas por 14 céntimos. Quedé tan sorprendido por esta diferencia de precio entre regiones de igual temperatura que empecé a sospechar que existía un desorden fundamental en el mecanismo industrial; éste fue el origen de las investigaciones que me llevaron a descubrir la teoría de las series de grupos industriales y a continuación las leyes del movimiento universal, descuidadas por Newton […] Así que se puede decir que ha habido cuatro manzanas célebres: dos por los desastres que ocasionaron: la de Adán y la de Paris, y dos por los servicios que han prestado a la ciencia: la de Newton y la mía. ¿No es cierto que este cuarteto de manzanas célebres merece una página en la historia8?»

Fourier publicó su primera obra importante, anónimamente, en 1808. Se titulaba Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales En ella criticaba el «mecanismo de la civilización», cuyos pilares son, en su opinión, el matrimonio y el comercio, y pretendía fundar un «orden societario», que él llamaba «combinado» y que debía estar basado en una «ley» de aplicación tan universal como la ley del Newton: la ley de la atracción apasionada, que rige todo movimiento social y que ha de conducir a la armonía universal. Fourier estaba entonces viviendo y escribiendo en Lyon y la obra no tuvo mayor éxito.

Fourier ha sido al mismo tiempo crítico de las revoluciones, defensor de la propiedad privada y el más radical de los críticos de la civilización. Se imaginaba un mundo en el que no sólo las relaciones sociales serían mejores, sino en el que, además, las relaciones entre varones y mujeres habrían de ser igualitarias; el entorno natural, reinventado a la medida del ser humano; y el ser humano mismo, anatómicamente transformado. En ese mundo, el Polo Norte tendría una corona, algo así como un segundo sol, que procuraría al Norte el calor del Mediterráneo. Aquella corona perfumaría, calentaría e iluminaría, y desde ella se desprendería un fluido que iba a desalar el mar y a transformarlo en limonada. Fourier mantenía que el eje de la Tierra está mal situado y que había que desplazarlo para que en los mares aumentaran hasta límites impensables los arenques, las merluzas y las ostras, al tiempo que se lograba la desaparición de los monstruos marinos que históricamente han atormentado a los pescadores. En lugar de estos monstruos el desplazamiento del eje de la Tierra generaría un anti-tiburón y una anti-ballena, seres amables y paradisíacos que habrían de remolcar a los barcos en loa días de calma chicha.

Y, ya en tierra firme, Fourier imaginaba la aparición de un portador elástico y polifacético, una especie de anti-león, a cuya grupa un jinete humano que saliera por la mañana de Calais, podría tomar su desayuno en París, pasar el mediodía en Lyon y la noche en Marsella. Y aún más: en ese mundo del futuro, sin clases y con comunidad de bienes, se habría producido una interesante mutación antropológica, gracias a la cual el ser humano desarrollaría un nuevo órgano (al final de un nuevo rabo sensible) con el que podría captar los fluidos etéricos y entrar en relación con los habitantes de otras estrellas mientras los planetas se emparejaban9.

Fourier dijo siempre que lo suyo era científico y que él combatía abiertamente contra los engaños y las majaderías de las «ciencias inciertas» (por supuesto, las de los otros).

III. El término «utopía» adquirió un significado predominantemente negativo después de las revoluciones de 1848. Es entonces cuando una parte de los defensores de la idea de construir una sociedad libre y de iguales deja de considerar esta tarea como un mero sueño de los de abajo ayudados por los de arriba (o por lo en medio) y la entiende como algo realmente realizable mediante una revolución propia. A partir de ese momento también los amigos intelectuales de los de abajo cambiaron de registro al hablar de utopía.

Por grandes que hayan sido las diferencias entre el proyecto cabetiano, la propuesta falansteriana de Fourier, el socialismo de Proudhon, el ideario anarquista, el proyecto socialista de Marx o las Noticias de ninguna parte de William Morris (para cubrir un arco de tiempo que nos lleva hasta finales del siglo XIX), en todos estos casos encontramos una idea parecida de la dialéctica histórica, según la cual la crítica de lo existente hace enlazar el recuerdo del buen tiempo pasado con la armonía, la justicia y la igualdad que se desean para el futuro.

La idea marxiana de la dialéctica histórica como superación (con resto) de lo que hay incluye también la recuperación y elevación del comunitarismo primitivo que hubo a un plano superior. Muy probablemente esta dialéctica tiene que verse como la secularización, a través de Hegel, de una idea ya popular, muy extendida en la cultura greco-romana y en la cultura cristiana.

En su ideario, el socialismo se presenta a sí mismo como un humanismo que recoge, perfila y amplía las expectativas del hombre del Renacimiento y de la razón ilustrada europeas. Filosóficamente, el socialismo quiere ser un humanismo concreto y positivo. Lo que quiere decir que aspira a la universalización de los principales valores que el Renacimiento y la Ilustración hicieron posibles sólo para unos pocos seres humanos.

La principal aspiración del ideario socialista se puede entender como una continuación del ideario de More: una sociedad que estaría basada en la comunidad de bienes. Pero la comunidad de bienes se entiende ahora en su acepción más moderna, esto es, como colectivización de los principales medios de producción. Por colectivización de los medios de producción hay que entender, en primer lugar, apropiación social de dichos medios, usufructo colectivo de los mismos, y luego distribución justa, equitativa, de la riqueza producida, de acuerdo con las necesidades de las poblaciones.

Las necesidades sociales, determinantes para saber qué se ha de producir en una sociedad así, deberían ser objetivamente calculadas por la administración pública, de manera que la producción no quede subordinada a los intereses privados.

En una sociedad de estas características habría desaparecido, obviamente, la propiedad privada de los medios de producción y, por consiguiente, el tipo de competición entre los hombres y grupos sociales que es típico de la sociedad mercantil basada en la lógica del beneficio y del intercambio desigual.

Una sociedad así regulada y planificada debería estar a cubierto de las crisis comerciales que periódicamente amenazan (con sus hambrunas) a las pobres gentes. Y en ella se habría acabado también con esa plaga que es la especulación comercial y financiera movida por los intermediarios y generadora de parasitismo social.

Además de planificar los recursos y los medios de producción, la sociedad socialista racionalizaría las relaciones entre las personas en la esfera de lo político. Puesto que en ella quedarían abolidas todas las diferencias de clase y se habría terminado con la división social, fija, del trabajo, se podría implantar una educación politécnica de los jóvenes, combinando trabajo manual e intelectual, para así fomentar, por una parte, la capacidad de asimilación rápida de los sistemas de producción y potenciar, por otra, el cultivo de la sensibilidad literaria y artística. Con esto se darían las condiciones de posibilidad para que los individuos empleen todas sus facultades, desarrollándose omnilateralmente.

De acuerdo con los idearios socialistas del siglo XIX todo eso traería como consecuencia una reducción drástica de la jornada de trabajo, potenciaría la liberación de las manos, produciría una transformación profunda de la familia tradicional y promocionaría un cambio radical en las relaciones entre los sexos. En la ciudad libre del futuro, en la sociedad socialista racional y regulada, imperaría la igualdad sexual, y con ella tendría que acabar la discriminación secular entre los géneros. Este último aspecto de la sociedad alternativa sería acentuado de forma especial por Charles Fourier y por Friedrich Engels, que fueron, de entre los socialistas, los varones más sensibles al tema de la emancipación de las mujeres.

En la sociedad libre del futuro habría un nuevo tipo de organización de la administración. Al no haber ya clases sociales, al cesar la explotación económica y al aproximar la ciudad al campo y el campo a la ciudad, se podría simplificar el aparato administrativo y judicial, disolver los ejércitos permanentes, abolir las peores formas de trabajo, como la nueva servidumbre que crea el trabajo doméstico asalariado, y acabar con el Estado en su forma conocida.

En el socialismo la participación de los hombres y de las mujeres en la esfera pública cambiará de función. William Morris, en sus Noticias de ninguna parte, expresó muy bien esta aspiración: ya no habrá política en la acepción decimonónica de la palabra; habrán dejado de existir las diferencias de opinión cristalizadas en partidos políticos permanentes y siempre hostiles entre ellos; las divergencias derivarán sólo de las distintas formas de ver la cosa pública y estas diferencias no dividirán a los hombres de modo permanente; las mayorías serán lo que aparentan ser; las cuestiones disputadas se resolverán en asambleas que se celebrarán en el municipio, en el barrio, en la parroquia, en el distrito; cuando haya discusión se dará tiempo a los que debaten para pensar los argumentos de la otra parte y, éstos, los argumentos, se harán públicos y se imprimirán para que todo el pueblo tenga conocimiento preciso de lo que se está tratando. El socialismo será, en suma, una democracia participativa.

IV. Cuando se les pidió mayor concreción, bien porque las condiciones de realización del ideal parecían próximas o porque el diálogo y la discusión entre ellos así lo requerían, los socialistas (comunistas, libertarios, anarquistas) precisaron todavía algunas cosas importantes, la mayoría de las cuales han pasado desapercibidas para los creyentes de catecismo o han sido ignoradas por los difamadores.

Es cierto que aquellas gentes no amaban el detalle. Y no lo amaban, no porque despreciaran el espíritu analítico o porque pensaran que bajando al detalle iban a ser fácil presa dialéctica para el discurso de sus contradictores, sino por otra razón más sabia. Sabían que el detalle acerca del qué ha de ser la sociedad del futuro es precisamente el rasgo característico de la mala utopía, lo que hace propiamente utópica una prognosis social, un pensamiento razonable de lo que puede llegar a ser una sociedad de iguales. No fue el fundador del llamado socialismo científico, sino el anarquista Piotr Kropotkin, quien escribió: «Es imposible legislar para el futuro. Todo lo que podemos hacer con respecto al porvenir es precisar vagamente las tendencias esenciales y despejar el camino para su mejor y más rápido desenvolvimiento». Antonio Gramsci se ha expresado a este respecto con palabras muy parecidas: utopía es entrar en el detalle legislativo; lo que se puede avanzar son las máximas político-jurídicas generales por las que se regirá el socialismo.

Pero, aún así, algunos socialistas de la generación de la Comuna de París (1871) ya precisaron. Precisaron, por ejemplo, al hablar de la igualdad, que el socialismo no aspira a acabar con toda forma de desigualdad, sino justamente con las desigualdades derivadas de las diferencias de clase. Y lo precisaron diciendo que siempre existirá una cierta desigualdad en cuanto a las condiciones de vida (por motivos geográficos y por otros motivos), y que ésta podrá reducirse a un mínimo pero no eliminarse completamente.

Precisaron, por ejemplo, al hablar del trabajo, que el socialismo no aspira a superar toda división del trabajo, puesto que hay una división técnica del mismo que es condición sustantiva para la producción de riqueza, sino precisamente ese tipo de división social que hace que los hijos y los nietos de los trabajadores manuales sigan siendo trabajadores manuales mientras que los hijos y los nietos de los empresarios, funcionarios e intelectuales sigan disfrutando de los privilegios de sus antepasados.

Precisaron, por ejemplo, al hablar de la distribución en la futura sociedad de iguales, que el socialismo no aspira a repartir entre los trabajadores el fruto íntegro de su trabajo, porque del producto social total habrá que deducir fondos para reposición de los medios de producción consumidos, fondos para la ampliación de la producción y, entre otras cosas, un fondo de reserva contra accidentes y perturbaciones debidas a fenómenos naturales cuya cantidad no se puede calcular con criterios de justicia sino, a lo sumo, según el cálculo de probabilidades.

Precisaron, por ejemplo, al hablar del producto que habrá que destinar al consumo antes de llegar al reparto individual, que, aunque se simplifique drásticamente el aparato burocrático y aún aspirando a ello, se deben tener en cuenta los costes generales de la administración, lo que hay que dedicar a escuelas, a la sanidad y a otras necesidades sociales como las de los impedidos, inválidos e imposibilitados que en las sociedades anteriores han ido a cargo de la beneficencia.

Precisaron, por ejemplo, cómo pagar al trabajador en una sociedad socialista cuando se ha establecido ya el control social de la producción, a saber: mediante un vale que certificaría lo que el trabajador ha aportado, deduciendo en él lo que aporta al fondo colectivo; vale con el que el trabajador individual podrá obtener de los depósitos sociales de bienes de consumo una cantidad que cuesta lo mismo que su trabajo, en el sentido de que es equivalente.

Precisaron, por ejemplo, que siendo el trabajo el criterio principal por el que ha de regirse el derecho en la sociedad socialista, la concreción de la igualdad, más allá de las abstracciones, tiene que tener en cuenta las diferencias de aptitudes, capacidades y situaciones de los ciudadanos trabajadores, por lo que habrá que introducir algún tipo de discriminación, de derecho de la desigualdad, en esta caso positiva, para favorecer a los que estén en peor situación de partida.

V. Lo nuevo es que por entonces tampoco los que estaban con la humanidad sufriente querían tener nada que ver con la utopía.

Engels hizo mucho para que esta visión cuajara entre los proletarios europeos. Dedicó hermosos piropos a las utopías del pasado (desde More a Fourier), dejó dicho que los tiempos en que había que limitarse a soñar despiertos habían quedado muy atrás en la Historia y anunció a los trabajadores más conscientes la buena nueva de que la ciencia venía en su ayuda para hacer realidad, y pronto, el proyecto de la emancipación.

La ecuación de la nueva era pasó a ser: ciencia y proletariado. O sea: conocimiento preciso del mundo en que se vive y consciencia de los intereses de la clase social a la que se pertenece. Eso es lo que crea las condiciones de posibilidad de la revolución.

Y la revolución no es una utopía, sino una necesidad derivada del análisis científico y de la voluntad de emancipación de los trabajadores. Con variantes sobre la forma de entender la ciencia, de organizarse y de hacer la revolución, ésta ha sido la convicción de fondo de todos los que quisieron cambiar el mundo de base entre 1874 y 1917.

Anexo 2: Carta del Seminario Permanente «Claudio Rodríguez» a FFB

Zamora, 13 Mayo 2010

Estimado señor:

Le escribo en nombre del Seminario Permanente «Claudio Rodríguez» de Zamora. El motivo es informarle de que para las IV Jornadas en torno a la figura y la obra poética del autor –algo que llevamos haciendo de manera bienal desde hace tiempo- y que tratarán en esta ocasión de «LA UTOPÍA EN LA OBRA Y EN EL PENSAMIENTO POÉTICO DE CLAUDIO RODRÍGUEZ» habíamos pensado en invitarle a vd. para impartir una disertación en torno a ese tema, sea con los matices y modulaciones que a vd. parezca oportuno.

Hemos supuesto desde el Seminario que su trayectoria está en algún sentido relacionada con el fondo del asunto monográfico aludido. Tal como hemos hecho en ediciones anteriores con conferenciantes y poetas (hablaríamos de Emilio Lledó, Jaime Siles, Tomás Segovia, Agustín García Calvo, Chantal Maillard, Fernando Gómez Aguilera, Antonio Carvajal, Francisco Brines, etc.), nos ponemos en primer lugar en contacto con vd. a través de esta carta para saber si la propuesta es de su interés y si las fechas de las Jornadas no están comprometidas en su agenda.

En este sentido, debemos indicarle que las Jornadas se celebrarán en Zamora entre los días 25 y 27 de Noviembre. Los honorarios, que no podemos precisar con exactitud, corren a cargo de la Dirección General del Libro –que se pondría en contacto con vd. de inmediato–; por descontado, también asumimos los gastos de viaje y el alojamiento.

Tome usted este sencillo escrito como invitación formal para asistir a las Jornadas en calidad de conferenciante. El único requisito que le solicitamos es que nos entregue su intervención también por escrito y en cualquier soporte digital a fin de que, como de costumbre, aparezca en el próximo número de Aventura, la revista monográfica sobre el poeta que editamos siempre tras la celebración de las Jornadas sucesivas.

Le ruego que se dirija por e-mail a [correo del organizador] en cualquier caso, confiando en que la iniciativa sea de su interés y podamos contar con su presencia. En caso de que así sea, entraremos en contacto con vd. para todos los detalles concernientes a su intervención.

Atentamente

TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO

-del Seminario Permanente «Claudio Rodríguez»-

Anexo 3. Utopía VII, Utopía IX

Dos entregas de la serie de artículos sobre el concepto de utopía que el autor publicó en El Viejo Topo, en 2003.

UTOPÍA VII

Hoy se suele proclamar y repetir en los principales medios de intoxicación de masas que la segunda mitad de la década de los sesenta del siglo XX fue la época del gran florecimiento de la utopía. La mayoría de los jóvenes que entonces no habían nacido se lo creen. Y algunos incluso admiran lo utópicos que fueron sus padres comparando aquella década dorada con las quejas, desilusiones, jeremiadas y falsos realismos del presente.

Pero ¿qué hay de verdad en esta afirmación según la cual la década de los sesenta fue la flor de la utopía? Un joven que llegara de Marte (que es, más o menos, de donde llegamos todos antes de tener uso de razón política) y que escuchara con discreta desconfianza las batallitas paternas de sobremesa sobre aquellos dorados años descubriría enseguida que hay algo que no cuadra en la versión políticamente correcta que ahora dan, por lo general, los medios de intoxicación de masas. Cómo es, se preguntará este joven marciano, que llamáis época de la utopía por excelencia a aquellos años que su principal teórico, que decís, llamó la época del final de la utopía. Pues, efectivamente, justo cuando crecía el Gran Rechazo en Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, Herbert Marcuse les dijo a los estudiantes rebeldes berlineses: «Hemos llegado al final de la utopía».

¿En qué quedamos? ¿Fueron los años sesenta del siglo XX la flor o el final de la utopía?

Para alguien que haya vivido de cerca los acontecimientos de entonces y se haya instalado ya en la Planeta Tierra con conciencia política la pregunta parece fácil de contestar: «Seamos realistas; exijamos lo imposible. Eso es la utopía». «Ya», insistirá el joven insumiso discreto, «pero entonces ¿qué quería decir vuestro Marcuse cuando decía que la utopía había llegado a su fin? ¿Quería decir lo mismo que dicen mis amigos marcianos cuando en 2002 me repiten que deje de soñar despierto, que no aspire a lo imposible, que el mercado es el mercado, que el capitalismo lo puede todo y que la época de las utopías pasó ya definitivamente?»

Obviamente Marcuse no quería decir eso. Toda persona que haya leído a Marcuse lo sabe. Pero cómo explicar entonces, con calma y sin manipulación, que la expresión «final de la utopía» haya llegado a significar ahora exactamente lo contrario de lo que significó cuando fue pronunciada a finales de los años sesenta. Este es el tipo de preguntas que hace tan difícil el diálogo intergeneracional cuando la tradición se ha roto, o sea, cuando los valores han cambiado radicalmente y las palabras con que se expresaban aquellos valores han quedado deshonradas. En situaciones así –y una de esas situaciones estamos viviendo– las gentes de más edad tienden a cortar por lo sano y zanjan las preguntas con un: «Dejemos en paz a Marcuse, que eso es de la época de los fenicios, y vamos a lo nuestro, a lo de ahora».

La réplica parece razonable. Pero no lo es. O no lo es al menos para el joven «marciano» que está aterrizando en esta tierra y quiere saber más. Él ha observado que, por lo general, inmediatamente después del «vamos a lo nuestro, a lo de ahora», los mayores y los medios de intoxicación de masas, que hablan de Marcuse pero que no lo leyeron o ni siquiera recuerdan qué decía, tienden a remontarse, precisamente en nombre de este «ahora», a otros «fenicios» muy anteriores a Marcuse en la historia, a recuperar personajes y acontecimientos que permiten a unos instarse cómodamente en lo que llaman su identidad y ayudan a otros a cambiar la identidad que tuvieron sin que esto se note demasiado (o sin que lo noten los más jóvenes). Así que, si se quiere renovar el diálogo intergeneracional, en vez de cortar por lo sano habrá que explicar. Explicar, en este contexto, no quiere decir adoctrinar, ni ponerse estupendos o tediosos con los más jóvenes. Quiere decir, sencillamente, contestar de forma razonada a esa paradoja de que los años sesenta pudieran haber sido al mismo tiempo la flor de la utopía y el final de la utopía. Quiere decir argumentar de forma plausible por qué la expresión «final de la utopía» ha cambiado de significado en estos treinta y tantos años. Eso lleva su tiempo.

El lector que haya ido siguiendo las entregas anteriores estará ya al cabo de la calle al menos en un punto: la palabra misma utopía ha ido cambiando de significado; y sobre todo ha provocado querencias y desamores muy diferentes a lo largo de la historia. Desde hace más de un siglo se la identificado con la idea de socialismo. Según unos, para bien (porque el socialismo es un ideal y el ideal es siempre una utopía); según otros, para mal (porque el socialismo es una realidad y la utopía apunta siempre a lo inalcanzable, a lo que no puede hacerse realidad); según algunos, ni para bien ni para mal (porque el uso de la palabra utopía es ambivalente, complica las cosas y desvía la mirada de los seres humanos de lo que podría ser una futurología razonablemente fundamentada).

Todos estos puntos de vista confluyen en los varios socialismos desde los que se hablaba y teorizaba en la década de los sesenta del siglo XX: desde el socialismo llamado «real» o «realmente existente» (en la Unión Soviética, China, etc.) hasta el socialismo autogestionario (cuyo modelo era Yugoslavia) pasando por los distintos socialismos libertarios (por construir o de los que se veían esbozos en algunas de las comunas entonces existentes en EE.UU. y en Europa).

Por lo general, los defensores del socialismo llamado real consideraban utópica cualquier otra forma de socialismo alternativa a lo que ya existía en la Unión Soviética o en China; los que por entonces creaban comunas como alternativa a la familia tradicional y al patriarcado no creían que lo que había en la Unión Soviética o en China fuera socialismo pero tampoco les importaba mayormente ser llamados utópicos o utopistas; los marxistas críticos de las dos cosas anteriores usaban con cierta distancia la palabra utopía y aspiraban a juntar una futurología científicamente fundamentada con el respeto a la idea, al ideal de la sociedad de iguales. De todo eso hay numerosos ejemplos en papeles, panfletos, libelos, ensayos, materiales y canciones de la época. Pero para captar su espíritu y entender que todas esas cosas heterogéneas confluyeran muchas veces en manifestaciones, concentraciones, sentadas, asambleas, conciertos y celebraciones hay que tener en cuenta que por entonces casi todo aquel que no fuera mandarín, mandamás, granburgués, leguleyo, levita, militar o policía competía con el vecino de al lado como mínimo por la palabra socialista y como máximo por las palabras comunista o anarquista.

Esto que digo puede resultar increíble para un joven «marciano» que ha nacido bajo el dominio casi absoluto de la ideología neoliberal. Pero fue así. Y podría añadir que se comete un error al tratar de explicar lo que hoy parece increíble como una especie de obnubilación ideológica generacional, como si el virus del marxismo se hubiera apoderado en aquellos años de los jóvenes y de los intelectuales. No. No fue eso. La explicación de lo que desde hoy parece increíble está en otro lado: en el malestar que existía ante la modernidad capitalista. Los datos que se manejaban entonces, en la década de los sesenta, decían que los países que se llamaban a sí mismos «socialistas» estaban creciendo económicamente más que los países capitalistas; que la sanidad, la educación, los servicios sociales, la asistencia a las pobres gentes estaban allí mejor que en la mayoría de los países de Occidente. Buena parte de los científicos sociales del momento (economistas y sociólogos) partían de esos datos. Ahí están todavía sus libros en las bibliotecas públicas y en los mercadillos de viejo. Y a esos datos los historiadores añadían otro: el capitalismo mata más que el socialismo. Y, además, estaban las guerras declaradas por los EE.UU. para comprobarlo.

Lo que se debatía, por tanto, en aquellos años, era qué socialismo: si aquel que crecía de forma autoritaria con el nombre de real o aquel otro (imaginado) que podría llegar a crecer en libertad y democracia o aquel otro (imaginado también) que podría llegar a crecer sin estado, con un espíritu libertario y autogestionario. Aquellos datos y la orientación de estos debates, no el que quienes actuaban fueran jóvenes entonces, es lo que explica el que no pocos mandarines, leguleyos, burgueses, mandamases y levitas de ahora se llamaran entonces a sí mismos socialistas revolucionarios, comunistas o libertarios.

La utopía floreció no porque aquellos jóvenes fueran más idealistas o mejores que los jóvenes de ahora, ni porque fueran más propensos a tragarse la demagogia de los ideólogos del momento, sino más bien por la demagogia de los hechos: porque al mirar y comparar, con los datos disponibles, resultaba que cualquier socialismo («real» o imaginario) era mejor que el capitalismo realmente existe. Lo era sobre todo, no hay que olvidarlo, en las cabezas de los que no tenían que sufrir el otro autoritarismo, el disfrazado de «estado de todo el pueblo» o el disfrazado de «revolución cultural». Para el diálogo intergeneracional, no doctrinario, sobre si lo que se quería entonces fue una utopía (en el sentido peyorativo de la palabra) o fue más bien el final de la utopía, la cosa más importante es contestar a estas otras preguntas: ¿los datos que se manejaban, que manejaban economistas y sociólogos, sobre crecimiento económico, índice de ocupación, vivienda, seguridad social, educación, sanidad, etc. eran buenos o no?, ¿los cálculos estaban bien hechos o mal hechos? Y finalmente: ¿se puede dar por bueno, en nombre del ideal socialista, un cálculo que sólo tiene en cuenta factores cuantitativos relacionados con el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades básicas de los humanos? Esa es la clave para decidir hasta qué punto aquello fue una nueva utopía o el final de la utopía. Si los cálculos estaban bien hechos, entonces puede hablarse de ilusiones fundadas; si estaban mal hechos, entonces hay que decirlo y rehacerlos, lo que no implica tirar por la borda convicciones e ideales.

Quienes entonces tenían convicciones e ideales socialistas, comunistas, libertarias, usaban la palabra utopía en sentidos y con intenciones diversas. Pondré unos pocos ejemplos que pueden ser ilustrativos.

Manuel Sacristán, que en aquellos años era el pensador más respetado de la izquierda revolucionaria en este país, escribió una vez, a finales de la década de los sesenta, sobre las pretensiones utópicas de los intelectuales críticos contemporáneos: «Hoy es útil subrayar que la utopía puede ser reaccionaria, y, sobre todo, que lo es indefectiblemente cuando la proclaman no hambrientos semianalfabetos iluminados, sino caballeros letrados instalados confortablemente en este topos, en esta sociedad, y cautos en sumo grado en cuanto a tomar riesgos por combatirla. Thomas Münzer perdió la vida por la utopía; Th. W. Adorno –y es un ejemplo particularmente digno– ganó con la suya cátedra e instituto.»

Este pensamiento crudo que acabo de citar aquí, este pensamiento tan brechtiano, tiene su fecha: 1969-1970. Y debe ser entendido en polémica con la resaca ideológica del dogmatismo sesentayochesco. Con el paso del tiempo casi nadie se acuerda ya del dogmatismo de entonces, pues el tiempo –y la televisión– lo borran todo: hasta la diferencia que hubo entre pelambreras y tricornios. Sacristán había sido uno de los primeros traductores de Adorno al español y sabía de qué hablaba, como sabía Bertolt Brecht de qué hablaba cuando escribía sus sarcasmos sobre los «tuis»: hay al menos una acepción de la palabra utopía, habitualmente manejada por los intelectuales y los letratenientes, aunque se digan socialistas, que no conviene a los de abajo, a las víctimas, a los anónimos, a los que no tienen nada. Frente a ella es mejor la actitud del valeroso soldado Švejk, que no es un héroe como Münzer en los orígenes de la modernidad pero que sabe una de las verdades del porquero de Agamenón: «primero la comida, luego la moral».

Otro ejemplo ilustre, aunque para mí menos alentador. Interrogado por Maria Antonietta Macciocchi, Louis Althusser identificaba por aquellas mismas fechas la utopía en general, y el pensamiento utópico del siglo XX en particular, con una ideología moralista de origen humanitario carente de interés científico. Ahí tenemos la prolongación, con exageración anti-humanista incluida, del viejo cientificismo engelsiano según el cual hemos pasado de una vez por todas, gracias a Marx, de la utopía a la ciencia. Esta pretensión cientificista hizo que muchos estudiantes europeos de entonces consideraran muy negativamente la palabra «utopía», la contrapusieran a la palabra «teoría» y se les llenara la boca con la palabra «ciencia», aplicada inconvenientemente no sólo al marxismo sino al socialismo en general. Con una consecuencia perversa: cuando al final se descubre que no todo es ciencia en el marxismo y que lo que se ha llamado ciencia y teoría no merece tal nombre se suele reaccionar tirando por la borda al niño que menos culpa tiene (el ideal socialista) con el agua sucia de la que uno quiere librarse (la pretendida ciencia).

Tercer ejemplo. Un poco antes de que Maria Antonietta Macciocchi recogiera las opiniones de Louis Althusser, el viejo Georg Lukács, de vuelta ya de sus idealizaciones juveniles, tan realista desde que en 1957 acabara descubriendo que, al menos en la vida del llamado socialismo real, Kafka tenía razón frente a Thomas Mann, proclamaba, en conversación con Abendroth, la necesidad de «un nuevo comienzo» y comparaba la situación de quienes entonces protestaban contra el capitalismo tardío con la de los socialistas utópicos de la época de Fourier. De este Lukács se podría decir: sabe más el diablo por viejo que por diablo. Su mensaje, para viejos y jóvenes, suena así: nosotros, los que queremos seguir siendo socialistas y comunistas, no somos utópicos, nos sabemos la lección del paso de la utopía a la ciencia, pero en un mundo kafkiano tendríamos que comportarnos como si lo fuéramos, como si tuviéramos que descubrir de nuevo lo que descubrieron Fourier y sus contemporáneos: la impostura de las ciencias inciertas («impostura» fue también la última palabra, póstuma, aplicada a sí mismo, de Althusser) y la ambivalencia de las revoluciones.

¿En qué quedamos, pues?¿Negación, defensa o final de la utopía cuando termina la década de los sesenta?

Viendo la cosa con distancia se puede decir que las diferencias entre los autores que acabo de mencionar y el propio Herbert Marcuse no eran tan grandes como puede parecer a primera vista en este esquemático resumen. Pero para precisar esto debe tenerse en cuenta que cuando Marcuse hablaba de «final de la utopía» estaba pensando en algo muy distinto de aquello que pensamos hoy cuando pronunciamos la frase.

«Fin de la utopía» quiere decir habitualmente para nosotros ahora ausencia de ideas alternativas, reconciliación con la realidad existente, reconocimiento del fracaso de las experiencias socialistas del siglo XX, aceptación del triunfo del nihilismo, y cosas así. En cambio, cuando Marcuse se dirigió con ese título a los estudiantes de la Universidad Libre de Berlín el 10 de julio de 1967 estaba pensando en una cosa muy distinta. El «final de la utopía» era entonces para Marcuse precisamente el comienzo de la posibilidad de realización de aquello que la utopía (socialista) anticipaba. No deja de ser llamativo el hecho de que, con su lenguaje hegeliano, Marcuse identificara el final de la utopía con el fin de la historia, en tanto que posibilidad de ruptura con el continuo histórico que había sido la evolución de la humanidad. «Fin de la utopía» era, pues, en ese contexto, admisión de la posibilidad de realización del socialismo y nueva definición del mismo mediante la acentuación de la subjetividad.

Marcuse habló en aquella conferencia a los estudiantes berlineses de la necesidad de tomar en consideración la idea de un camino hacia el socialismo que va de la ciencia a la utopía y no de la utopía a la ciencia, como pretendía Engels. En su argumentación, empezaba aceptando como punto de partida el concepto negativo o peyorativo de utopía como proyecto de transformación social «imposible» por una de estas dos razones: por ausencia o falta de maduración de los factores objetivos y subjetivos para la construcción de la sociedad socialista o porque tal anticipación entre en contradicción con determinadas leyes biológicas o físicas.

La precisión que Marcuse introdujo a partir de ahí sigue siendo interesante para las gentes de hoy. Hablando con propiedad, sólo son utópicos, o sea, extrahistóricos, aquellos proyectos de transformación social que contradicen leyes científicas comprobadas o comprobables. En cambio, los proyectos de emancipación o liberación para los que en un momento histórico dado faltan las condiciones objetivas o subjetivas de realización no son utopías, sólo son provisionalmente irrealizables. Estos proyectos dejan de ser utópicos desde el momento en que están presentes ya las fuerzas materiales y espirituales para su realización, aunque otras fuerzas de signo contrario impidan momentáneamente su realización.

Así, pues, «fin de la utopía» quería decir en 1967 que la sociedad estaba madura para la eliminación de la pobreza y de la miseria, para la eliminación del trabajo alienado, para la superación de la sociedad represiva. «Fin de la utopía» quería decir presencia real de las fuerzas materiales e intelectuales necesarias para la realización de una sociedad libre, de iguales que viven en armonía con la naturaleza. Marcuse vinculaba el final de la utopía a los efectos potencialmente positivos de la tecnificación del poder y de la automatización de trabajo, esto es, al surgimiento de una conciencia excedente y al desarrollo de las cualidades estético-eróticas, a la idea, en suma, de una nueva antropología como modo de existencia, al surgimiento y desarrollo de las nuevas necesidades humanas, de «necesidades radicales».

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido desde aquella declaración no es difícil concluir ahora sobre el significado de la expresión «fin de la utopía». Marcuse tenía razón en lo que decía: los años sesenta del siglo XX han representando realmente el final de la utopía socialista marxista. Pero puesto que en los treinta y tantos años transcurridos desde entonces no ha triunfado la conciencia excedente sino más bien el cinismo excedente, y puesto que la mutación antropológica en ciernes se acerca más a una combinación entre nuevas formas de esclavización de la fuerza de trabajo humana y la aparición del «hombre mecánico» que a la realización del hombre nuevo, libre y desalienado, se puede concluir también: el final de una utopía, el final de la utopía social-industrialista, previsto por Marcuse, fue el principio de otras utopías surgidas precisamente de la nueva insatisfacción del ser humano, de la conciencia del empeoramiento progresivo del metabolismo con la naturaleza, de la protesta contra el cinismo excedente.

Y lo que es más llamativo para la reflexión que vengo proponiendo aquí: mientras Herbert Marcuse, un pensador vinculado a la Escuela de Frankfurt, que había sido insistentemente calificado de utópico en las universidades norteamericanas y que era habitualmente presentado como el abanderado de la utopía en los medios de comunicación, declaraba a los estudiantes berlineses el «final de la utopía», Ernst Bloch, que había sufrido en sus propias carnes el dogmatismo autoritario de las autoridades de la República Democrática Alemana, construía, en su obra sobre el principio esperanza, la más notable defensa de la utopía que se haya hecho nunca desde un punto de vista marxista. De manera que los jóvenes «marcianos» harán bien en seguir preguntando: «¿Qué quieres decir cuando dices que la utopía ha llegado a su fin?»

UTOPÍA IX

Una interpretación demasiado apresurada y politicista de los acontecimientos que se produjeron en la URSS y otros países del Este de Europa desde 1989 está impulsando a algunos autores a proclamar el fin definitivo de la utopía. Se ha hecho habitual relacionar este supuesto final de la utopía con el final de las ideologías y aún con el fin de la historia. Se dice a veces, cada vez con más frecuencia, sobre todo en los ámbitos académicos, que el fracaso del socialismo que se denominaba a sí mismo «real» ha sido la ratificación del declive de la utopía como parte del pensamiento sociopolítico y como género literario en el siglo XX.

¿Hasta qué punto es eso cierto?

Hay que reconocer, desde luego, que la barbarie de las dos guerras mundiales de este siglo contribuyeron al auge de la antiutopía y de la contrautopía como género literario. Eso es natural en una época en que la tecnociencia se ha convertido en fuerza productiva esencial y su función social, decisiva, es universalmente reconocida. La estrecha relación existente en nuestra época entre guerras y complejos tecnocientíficos ha orientado las antiutopías del siglo XX en una dirección predominantemente anticientífica, o por lo menos crítica de la ciencia de la época de Einstein.

Pero ni todo el pensamiento crítico y alternativo posterior a la segunda guerra mundial lleva esa dirección ni es seguro tampoco que el final de la experiencia del «socialismo real» en la URSS y en otros países del Este de Europa deba interpretarse como un fenómeno sólo vinculado al anterior.

De hecho, si bien se mira, ya desde los años setenta los ideólogos del «socialismo real» opusieron el estado de cosas existente en la URSS precisamente al pensamiento utópico, al espíritu de la utopía, que atribuían a los marxistas críticos desde muchas décadas antes (a Korsch y a Pannekoek, a Rosa Luxemburg y a Gramsci, a Lukács y a Bloch, a Brecht y a Otto Rühle, a Havemann y a Schaff, a Castoriadis y a Rubel, a Berlinguer y a Guevara). Sintomáticamente, lo mejor que el pensamiento emancipador de raíz marxista había producido en Europa fue ignorado o demonizado en la Unión Soviética desde la época de Stalin hasta la época de Gorbachov. La «realidad» social innegable que representaba el poder de aquel supuesto «socialismo» era presentada, contra la opinión de la mayoría de los marxistas críticos, como el único socialismo posible. Pero este punto de vista dominante en la URSS, en la RDA y en otros países del Este de Europa era sólo la continuación de la tendencia cientificista, anti-utópica, del llamado «marxismo ortodoxo».

De ahí que, hablando con propiedad, también ahora resulte no sólo más modesto, sino también más acertado, identificar el fin del «socialismo real» con el fracaso de una ilusión que era, precisa y conscientemente, la negación de la utopía. Pero es absurdo identificarlo con el final de toda utopía. El llamado «marxismo ortodoxo» se presentaba precisamente como superación de la utopía, como conversión de la utopía en ciencia. Pero, desde un punto de vista epistemológico, no hay duda de que era y es una aberración la idea de convertir definitivamente la utopía en una ciencia.

Vistas así las cosas, 1989 puede considerarse, sí, como el final de una utopía, a saber: la del marxismo cientificista, la del socialismo que se postula como definitivamente «científico».

Queda, no obstante ello, el espíritu moral de la vieja utopía. Lo que hoy despista a mucha gente es que, mientras tanto, la vieja utopía que nació con Thomas More ha cambiado de forma. Se busca a veces la continuación de la vieja utopía en el pensamiento y en la praxis política dominantes. Se busca la utopía en la filosofía moral y política académica. No se la encuentra ahí y se proclama rápidamente el final de toda utopía. Luego se racionaliza la ausencia: ya no hay utopía porque las gentes de nuestra cultura se han hecho conscientes de la identidad de la utopía con el totalitarismo. Como si el totalitarismo no estuviera latente también en la tecnología social fragmentaria que inspira a la mayoría de los poderes del fundamentalismo neoliberal de hoy en día.

Es natural, por otra parte, que no se encuentre lo buscado en la filosofía moral y política académica. Natural, porque el espíritu de la utopía nunca estuvo realmente ahí. Tampoco ayer. El espíritu de la utopía nació de la distancia y del alejamiento del pensamiento moral y político respecto de los poderes existentes. La utopía ha nacido históricamente de la negativa del pensamiento político a ponerse incondicionalmente al servicio del Príncipe. Así se dice de la manera más explícita en la obra de Thomas More. Así también en Maldonado, en Bartolomé de las Casas y en Vasco de Quiroga. Y así, finalmente, con el paso del tiempo, en Fourier, Cabet y Owen.

¿Dónde encontrar, pues, hoy en día el espíritu de la utopía?

Justamente allí donde los ideólogos del cientificismo contemporáneo, en el Este y el Oeste, la descubrieron, por vía negativa, desde los años setenta. Fueron ellos, los ideólogos de un marxismo hecho Poder, quienes han puesto nombre a las utopías de este final de siglo, al igual que lo hicieran los poderosos del siglo XIX. Fue el poder establecido quien llamó utópicos a Fourier, a Fernando Garrido, a Marx. Es el poder establecido quien, desde la década de los sesenta de nuestro siglo, ha llamado utópicos a los críticos y alternativos de las diversas corrientes heréticas o heterodoxas de las tradiciones de liberación.