Hegel o la actualidad del historicismo filosófico

José Rafael Herrera

Resumen

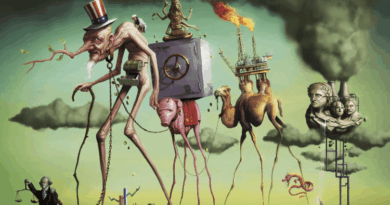

“La escisión -dice Hegel- es la fuente de la necesidad de la filosofía, y, como cultura de una época, el aspecto condicionado, dado por la figura”. Como nunca antes en la historia, la sociedad contemporánea padece de un profundo y doloroso desgarramiento. Una escisión medular atraviesa la vida de las formas y las formas de la vida del ser y de la conciencia del corpus social. Todo se ha duplicado en sí mismo; todo se ha desdoblado para devenir in-diferencia recíproca de términos opuestos. La reflexión del entendimiento abstracto lo ha penetrado todo y todo lo ha fijado. El desquicio, lo esquizoide, ha devenido la pandemia que caracteriza el horizonte problemático del hic et nunc. Jekyll y Hyde son el síntoma y el signo del presente. En estos tiempos de pérdida de quicio y ‘pecaminosidad consumada’, el trabajo del historicismo filosófico consiste en la reconstitución de aquel movimiento del pensamiento a partir del cual se pueda “irisar” la realidad, determinando la manifiesta flacidez de su actual complexión. Se trata del esfuerzo en virtud del cual el conocimiento específico y particular -la ratio instrumental- llega a reconocer sus límitaciones y logra reconquistar la necesaria compenetración inmanente con la totalidad concreta. En este sentido, cual Ave Fénix, la filosofía de Hegel irrumpe de sus propias cenizas, a fin de exhortar al pensamiento a emprender la tarea de sorprender la escisión de sujeto y objeto, de denunciarla y superarla, sin por ello perder el recuerdo de su calvario. La filosofía de Hegel se ha vuelto imprescindible. Negar su actualidad es negar el “aspecto condicionado” dado por la figura del presente.

“Si por ilustración comprendemos la liberación del hombre de creencias y poderes malignos, de demonios y hadas, de la fatalidad ciega, es decir, de la emancipación de la angustia, entonces la denuncia de aquello que actualmente se llama razón constituye el servicio máximo que puede prestar la razón”.

Max Horkheimer.

Con la consolidación histórica y cultural del Esprit des Lumières, el entendimiento abstracto se fue transformando, paso a paso, en el hilo conductor con el cual se entramó, finalmente, el grueso tejido de la sociedad contemporánea. Desde entonces, tanto las denominadas ‘fuerzas productivas materiales’ como las espirituales -las cuales, simultáneamente comprendidas, configuran el horizonte problemático de las actuales ‘relaciones sociales de producción’, cabe decir, tanto del ser como de la conciencia sociales-, han devenido más dependientes de su continuo y cada vez más tupido hilvanar. Se trata de un modo enajenado, extrañado, aunque aparentemente “neutro” y “natural”, de tramar las pre-tendidas formas del saber. Todo lo que toca lo diseca, todo lo secciona, todo lo momifica y a todo le extrae la vida. Sobre su pegajosa telaraña, no hay escapatoria posible. Impulsado por su afanosa voracidad, el entendimiento abstracto ha terminado por secuestrar el logos concreto. Ha instaurado un tipo particular de conocimiento, “seguro” y “confiable”; se ha elevado sobre ‘el cielo de los cielos’, para ponerse -positium- como la suprema religión de las religiones del presente, al punto de que se puede llegar a afirmar que las formas de la reflexión se han hecho representativas de su función intermediadora entre sujeto y objeto.

Algo interesante observó Spinoza en el comportamiento de las arañas. Algo le atraía de ellas. Incluso, según Jonathan Swift, reía copiosamente cuando las veía batirse en duelo. En todo caso, Cornelius, su biógrafo, cuenta que al maestro “le gustaba observarlas”, y que “se divertía obligándolas a luchar entre sí”. Y aún más, con ayuda de una pinza, enganchaba moscas en la telaraña para disfrutar la escena inevitable. La venenosa araña, de miembros peludos, presentía la presencia del filósofo y comenzaba a agitarse. Sus ocho delgadas patas cóncavas iban pisando metódicamente su tejido, con absoluta coherencia geométrica y mecánica. En el crucial momento, envuelve el cuerpo contraído de su víctima sobre la mortaja lanosa, gris, de destellos plateados. Y una vez hallado el vientre negro de la mosca, hunde en él sus encorvadas y agudas mandíbulas. De pronto, sus ojos redondos y punzantes se encontraron con los del metafísico. Sólo bastó un instante. Había concluido el banquete y la lectio. El filósofo retomó sus asuntos sobre la mesa de trabajo. Ya no hubo más hilaridad sino interligere y, como era de esperarse, speculatio. La araña, por su parte, ascendió por el tenso tejido hacia el techo del estudio, apoyándose, como de costumbre, sobre los tomos de Descartes y las Sagradas Escrituras, sobre el conocimiento y la fe.

El problema fundamental que comporta el entendimiento abstracto consiste en el hecho de haber escindido y positivizado la fluidez del pensamiento, a partir del establecimiento del reflejo -fijado- de pre-su-posiciones o pre-juicios, cuya ‘claridad y distinción’ deben ser aceptadas de plano, dado que no pueden ser objeto de revisión. La antigüedad clásica, centrada en el ti esti, es sustituida por el cómo de la ratio técnica de las eras moderna y postmoderna, caracterizadas, cada vez más, por el ‘culto a lo privado’ y por el ‘pensamiento débil’. Lo cierto es puesto como lo auténticamente verdadero y este “verdadero” no se debe re-examinar ni someter a juicio reconstructivo. Su arácnida simplicidad -en realidad, la abstracción- termina por asfixiar la objetividad para convertirse en “Ley suprema”, es decir, en un auténtico dogma revelado, en formas o nóminas “puras”. Parafraseando a Kant, el entendimiento no es una “religión dentro de los límites de la razón”, sino una razón dentro de los límites de la religión. En una expresión, tácitamente se le rinde culto a la prohibición de pensar, de crear, de producir, de objetivar, de ser como hacer. Y, a consecuencia de ello, el entendimiento termina transformado el mundo en un pasivo gabinete de fórmulas pre-concebidas, de recetas estables, que han vuelto rígida y esquemática la vida contemporánea. Se trata, pues, de formalizaciones vaciadas por completo de contenido, de estrictas limitaciones para el pensamiento pensante y, por ende, para la libertad. Es una dictadura invisible, aunque muy efectiva, que está en todas partes: en la política, tanto en la Derecha, en el Centro, como en la Izquierda; en los medios de comunicación masivos; en los más variados métodos de seguridad; en la tecnología, en la medicina, en la economía, en los centros de enseñanza, en el derecho, en el arte. En la sociedad actual, el entendimiento abstracto se ha hecho sentido común. En fin, es la gran red en forma de laberinto que sostiene el peso, la carga efectiva, de toda la cultura de nuestro tiempo, y es la responsable directa del ‘lado oscuro’, de la mortaja que circunda -y amenaza de continuo- los límites de la sociedad. Como públicamente nadie puede zafarse de la estrecha rigidez de sus “leyes”, ni de las “virtudes” trazadas por semejante “racionalidad”, la vida privada es el lugar indicado para explayarse, para “liberarse”, para dar rienda suelta a “mi” -supuesta- sensibilidad, mediada por el consumo. En una expresión, el entendimiento abstracto ha hecho del sujeto contemporáneo una figura esquizoide, desgarrada en sí misma, un auténtico Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Su patología es, pues, la consecuencia necesaria de la férrea dictadura de la formas reflexivas, de las formas propias del entendimiento abstracto.

Y sin embargo, no se trata de que el entendimiento deba ser abolido. El entendimiento puede muy bien ser de provecho, incluso hasta la hilaridad spinoziana. Como dice Hegel en los Wastebook: la razón sin el entendimiento es nada, pero que el entendimiento sin la razón es “algo”. Y he aquí el punto esencial que da propósito a las presentes líneas: la sociedad contemporánea vive presa en el reino del “algo”, no de la plenitud, del pléroma, del absoluto reconocimiento concreto del cabe sí mismo. La tarea de la filosofía, aquí y ahora, consiste, en consecuencia, en el esfuerzo de propiciar esa delicada reconducción, en ubicar o, más bien, en reubicar al entendimiento dentro de sus límites onto-históricos y epistémicos. Se trata, en fin, de remontar su despotismo ideológico, de ‘superarlo y conservarlo’. Quizá no resulte desmesurada la afirmación anterior. Quizá el futuro de la cultura humana dependa, en buena medida, de la toma de conciencia de la necesidad de volver pensar -inmerwieder- a la luz de la dialéctica historicista. Y así como Hegel en su época se dio a la tarea de actualizar el pensamiento clásico antiguo, a fin de traspasar y reconstruir los estrechos límites de su menesteroso presente, así hoy la actualización de su historicismo filosófico convoca a emprender la tarea de vencer las pesadas tinieblas que circundan el tiempo presente. Hoy Hegel exige su propia actualización.

Max Horkheimer concluye el último de los ensayos de su Crítica de la razón instrumental con el enjuiciamiento de la representación de la razón que el mundo contemporáneo heredó de la Ilustración. Ya no se trata, según Horkheimer, de problema de la comprensión del ser sino, más bien, del problema -como dice Kant- que versa en torno a las posibilidades y los límites del conocimiento. Este parece ser el problema de fondo en el cual se concentra, desde entonces, el saber filosófico, problema del cual la dialéctica contemporánea, siguiendo a Hegel, se propone dar cuenta.

Sustituida por el entendimiento e instrumentalizada, la razón, abandona su función crítica e históricamente, y ya no se vierte más sobre el ser del ente sino sobre las condiciones a priori del conocimiento, cabe decir, sobre la manera de conocer la realidad que, más allá de las viejas conquistas de la ciencia primera, ponen, escinden y extrañan el movimiento dialéctico del sujeto y del objeto. Semejante “metafísica” -a la que Hegel no duda en llamar “la cúspide de la moderna racionalidad (vale decir, la crítica kantiana de la razón)”-, ha sido incapacitada, cercenándosele su libre derecho de pensar la adequatio del ser en sentido enfático. Ello se debe, según Kant, al funcionamiento mismo de la razón humana, por medio del cual se entiende que la metafísica no sólo no es ciencia, ya que no ha podido alcanzar un conveniente rango científico, sino que difícilmente pueda llegar a alcanzarlo. Es por tal motivo que la razón debe seguir trabajando en aquellos campos donde ha conquistado algunos méritos válidos, universales y necesarios, dentro del ámbito del conocimiento científico de la naturaleza. Resultado de la Crítica kantiana es, pues, la exclusión de la posibilidad de la otrora Scientia Prima o metafísica y su inclusión al ámbito de lo moral. En consecuencia, metafísica es –piensa Kant- asunto de fe, no de saber (Glauben und Wissen es, no por casualidad, el título de un importante ensayo juvenil de Hegel, dedicado al estudio crítico de las formas que tipifican la filosofía de la reflexión). Se trata, en otros términos, de la incapacidad que la metafísica pudiese llegar a manifestar respecto del conocimiento científico propiamente dicho.

Fue así cómo, progresivamente, ocurrió lo que, no de manera tan obvia, la obsesiva araña ilustrada iba labrando. Como dice Hegel, en la Ciencia de la Lógica: “Lo que antes se llamaba metafísica fue arrancado de raíz y desaparecido del conjunto de las ciencias”. Y Hegel escribe la Lógica, justamente, como denuncia de esta situación del mundo moderno, del mundo que con arrogancia, no exenta de una cierta ignorancia, se ha dado por llamar “moderno”. De ahí que, de acuerdo con Hegel, en este asunto, no muy limpias están las manos de Kant: “la doctrina exotérica de Kant -dice Hegel- justifica, desde el punto de vista de la ciencia, la renuncia al pensamiento especulativo, mientras la ciencia y el intelecto humano trabajaban juntos para realizar la ruina de la metafísica -algo así como un templo con múltiples ornamentaciones pero sin Sanctasatorum”.

La pregunta formulada por Hegel, resulta no solamente sintomática sino de una creciente actualidad: “¿Dónde se oyen o pueden oírse todavía las voces de la antigua Ontología?”. Tal vez, la respuesta a esta decisiva pregunta siga siendo, precisamente, la denuncia misma. Tal vez, en esto consista la perspectiva crítica y hermenéutica que la Escuela de Frankfurt denominara bajo el título general de “Teoría crítica de la sociedad”. Con pasión y tesón dialécticas, T.W. Adorno titula la primera parte de su obra fundamental –la Dialéctica Negativa-, no casualmente, Necesidad de la Ontología. Y la más reciente producción teórico-crítica de la Escuela, dirigida por Axel Honneth, retoma la hegeliana “lucha por el reconocimiento” como posibilidad de recuperar, más allá del mero conocimiento, sus fundamentos en el ser social: reconocer es ser, porque todo reconocimiento es un hacer.

Y sin embargo, al borde de tal autoconciencia, el ser mismo de la ilustración termina por manifestarse a la luz de su fenómeno. Ilustración, según Kant, quiere decir preclaridad de las humanas mentes que se liberan de las tinieblas de la ignorancia, caracterizada por una enorme fe en la capacidad liberadora de la razón, en virtud de la cual el conocimiento tradicional se revela ilusorio y ciegamente religioso. Significa la “ruptura total” -y por ende, abstracta- con la historia y su perspectiva de solución de los problemas del saber. Ser iluminista implica, en consecuencia, descentrar de sus bases toda reconstrucción histórica que da cuenta del presente, toda idea de Episteme anterior, y asumir el progreso sin recuerdo de la razón y de la libertad del sujeto universalmente concebido. Ser iluminista aparece, así, como la forma más eficaz para la liberación del hombre de los errores y los prejuicios de otros tiempos. Fe en la infinita posibilidad del progreso del hombre, estrechamente vinculada con su capacidad de conocer, con la posibilidad de eliminar aquellos elementos irracionales que vician a la sociedad y al individuo. Así, pues, con la eliminación de la “oscuridad”, propia de lo que está más allá -o más adentro- de la física, nacerá, para todos los hombres un estado de absoluta felicidad y bienestar.

¿Qué es ilustración?, se pregunta Kant, para responder en su famoso ensayo de 1784: “es salir del estado de interioridad que debe imputarse a sí mismo, a la incapacidad de valerse del propio intelecto sin la guía del otro”: ¡Sapere aude!, saberse audaz, tener el coraje de servirse de la propia inteligencia. La pereza y la vileza son las causas de que el hombre, después de haber sido liberado por la naturaleza, siga siendo inferior. Ilustración es sinónimo de libertad -dice Kant-: la condición más originaria e ingenua de todas, dado que el hombre es “naturalmente libre”. Por eso, es también el poder hacer uso de la propia razón y, más aún, del hacer de la razón la cosa pública. Así, se dividen los intereses públicos de los intereses privados y se distingue entre una razón general y una razón particular. Quien piensa religiosamente, por ejemplo, puede hacerlo cuando quiera, siempre y cuando deje libre paso a las luces de un pensamiento no religioso y, más bien, ávido de laicos conocimientos y de experiencias científicas. Se trata, sin más, de la renuncia a todo dogma, a toda creencia ciega y a toda imposición.

No obstante, acaso la negación de todo dogma y de toda creencia sea, ella misma, un dogma y una ciega creencia. Acaso convenga pensar en la posibilidad de que la crítica de la religión sea, ella misma, religiosa. El sueño de la razón -decía Goya- produce monstruos. Si la religión debe someterse a los límites que le traza la razón, del mismo modo, la razón debe someterse a los límites que le traza la religión. Glauben und wissen; de nuevo, Doctor Jekill y Mister Hyde.

Conviene recordar que religión y filosofía, en toda construcción ontológica, recorren caminos no pocas veces contrapuestos. Y sin embargo, ambas apelan a necesidades teóricas y prácticas, al intelecto y a la vida sentimental de los hombres. Por lo tanto, entre ambas, no puede no surgir una historia de las relaciones del saber y de la fe en el hic et nunc, cabe decir, en el presente. Por eso, la forma de tales interrelaciones depende de problemas históricos, sociales y culturales en general. Grecia -la eterna casa- no tuvo teología de dogmas obligatorios, motivo por el cual la Ontología pudo encontrar allí un horizonte abierto y libre. Los presocráticos pudieron, así, descubrir, una después de la otra, sus más esenciales categorías metafísico-políticas. La verdad, el bien y la belleza se identifican. Y hasta Sócrates la plena objetividad del mundo griego, su monismo cósmico, permaneció como factor predominante. Sólo con la crisis de la Polis, con la situación -como la denomina Hölderlin- de “pecaminosidad consumada”, producida en el interior del tejido mismo de la totalidad griega -cuyo peso recae sobre problemas de carácter ético-políticos y no naturales, como se ha pretendido hacer creer durante años, por el solo hecho de asociar mecánicamente el interés por el estudio de la physis con la preocupación por el Kosmos -precisamente, porque, en realidad, para los antiguos griegos, el Kosmos no es ni más ni menos que la Polis o, en todo caso, resulta imposible separar la una del otro-, la filosofía comienza a estudiar lo humano, la objetividad de lo subjetivo propiamente dicho. Y Platón, filósofo del qué hacer, proyecta una Ontología cuya concepción de la realidad quiere garantizar a los postulados del Ethos una meta segura y necesaria, es decir, que garantice la salvación del ideal de la Ciudad-Estado. Pero, con ello, -y más allá del ti estí aristotélico- entra en la historia de la cultura un dualismo ontológico que tipifica a aquél desgarramiento total que conducirá al advenimiento del cristianismo. De un lado, se sitúa al mundo de los hombres; del otro, al mundo real, ubicado en el más allá, que enriquece y nutre, porque garantiza, la existencia del primero. No obstante, la estructura ontológica, a pesar del dualismo especular, aún permanece intacta. Pese a los casi desesperados intentos de Aristóteles, así como a la tradición escolástica medieval, cuyo leitmotiv consiste en llamar la atención acerca del reconocimiento de la efectividad de lo que es, la historia ha sembrado sus raíces, y por sus tallos emana la savia del desgarramiento, de la cual la teología filosofante –como la llama Hegel- es prueba concreta. Tomás es el filósofo de la crisis, que intenta pensarla y superarla. Como filosofía de la ‘conciencia de la totalidad’, la suya permanece aislada en el convento de su propio tiempo, porque en épocas de profunda fe, de necesidad religiosa, ese es el destino de toda ontología radical.

Todo lo que en la relación originaria contrastaba con la línea trazada por las exigencias de la fe, y con la sobrestructura ontológica consumada sobre ella, no podía no conducir a la herejía y venía extirpado en cuanto tal, a menos de que se lograse “adaptar” a ella. Así, la ontología de los primeros tiempos fue perdiendo su actualidad y, en el fondo, fue tomada como mero artefacto de erudición, o en el peor de los casos, como elemento decorativo. Entre tanto, el otro polo de la antagónica relación iba progresivamente desarrollándose. De modo tal que la Iglesia, factor determinante del dominio político y cultural, mantenía el postulado de una ontología fundamental que iba modificando, de acuerdo a sus condiciones y circunstancias, su visión moral y política. Se echaban las bases de la constitución misma del ser de la Ilustración, al cual la herejía orgánica de la filosofía del Renacimiento puso en tela de juicio, al identificar, otra vez –pues para ellos se trataba, precisamente, de renacer, esto es, de reiniciar los postulados originarios de la identidad de sujeto y objeto, característicos de la antigüedad clásica-, la Ontología con la Política, más allá de los intereses de una Iglesia cristalizada y, por ende, escisiva. Brecht, en su Vida de Galileo, expone con claridad, no exenta de cinismo, la representación de tal advenimiento, a través de un personaje que se transforma en la clave de semejante proceso: se trata del Cardenal Belarmino, presidente del Tribunal Inquisidor que enjuiciara a Giordano Bruno, una figura que tipifica la doble verdad de la situación constitutiva del ser ilustrado:

Adecuémonos a los nuevos tiempos -hace decir Brecht a su personaje. Si las cartas astronómicas, basadas en una nueva hipótesis, facilitan la navegación de nuestros marinos, usémoslas. No nos complacen, solamente, las teorías que falsifican las Escrituras.

La muerte de Bruno representa, de hecho, la liquidación del proyecto filosófico renacentista y el triunfo de la razón moderno-ilustrada, cabe decir, del entendimiento abstracto.

En efecto, el modelo escisivo del ser ilustrado se iba gestando mediante la creciente fuerza de su mala conciencia. Una hipocresía –la del deber ser- que expresa toda la percepción intuitivamente adecuada al nuevo estado de cosas que se aproxima: desarrollar “la ciencia” se transformó, para la modernidad, en una cuestión de vida o muerte. Esa real situación ha devenido el factor primordial de todo el desarrollo filosófico ulterior y de todo problema ontológico contemporáneo. Porque ella, la ciencia primera, progresivamente se hizo estudio y dominio de la naturaleza. Pero, además, este proceso ha permitido la verificación de una cada vez mayor polarización de y en la filosofía moderna. De un lado, Hobbes y Leibniz, cada uno a su modo, insisten en el desarrollo de una ontología basada en las conquistas de la ciencia. Del otro, Berkley, Hume y Kant fundamentan con énfasis lo que ya antes se ha calificado como la hipocresía de Belarmino, a saber: una mostración sobre el plano gnoseológico de la imposibilidad de conocer la realidad efectiva, más allá de los límites de la razón. La Prima philosophia yace ahora aislada, censurada, maldita, en el ghetto spinoziano. La ontología se delimita, abarca sólo un aspecto de la antigua Episteme, aquel aspecto aporético que vincula cada vez más la metafísica con el dogmatismo, el ser con la Religión:

“Lo que no cabe en el cielo de los cielos se encierra en al claustro de María”, afirma Hegel en el Fragmento de Sistema de 1800. Afirmación que, para los efectos hermenéuticos de estas líneas, contiene un emblemático significado, en el que necesariamente conviene insistir.

Aspira la reflexión del entendimiento transformar la metafísica en una religión “dentro de los confines de la razón”. Se fragua la expiación de ‘la cosa en sí’. Se refuta toda posible ontologización de resultados científicos, toda existencia del ser en cuanto ser y su libre manifestación cabe-sí. Teoría del conocimiento “puro” que ubica, allende el ser total y concreto, el campus de ángeles y demonios en un maloliente saco de gatos, de infinitas posibilidades imaginarias y ensueños. La Religión –la antigua forma del re-ligare- se transforma en mero sentimiento subjetivo, al tiempo que el entendimiento cobra en la realidad la función catequizadora de los fieles, en su incesante rítmica social: surge así la definitiva institucionalización de la religión positiva, de una “única verdad”, para cuyas metas sólo haría falta la instrumentalización y la técnica. El advenimiento de la ratio instrumental, de la nueva religión, se transforma, de ese modo, no en el sueño kantiano de las mayorías ilustradas, sino en la pesadilla de una realidad que extirpó de su seno la objetividad de su propio ser.

La labor iniciada por Hegel encuentra, ahora, su más profundo significado y sentido. Su denuncia intenta fundamentar la posibilidad de una Ontología del ser social, más allá de los anuncios de neón o ‘led’ de una inaprehensible y, por ende, invenerable ontologización que intenta desesperadamente hablar de aquello que Wittgenstein ha prohibido. El ser oculto detrás de la “lumbre” epistemológica es el indicio de un abismo devenido anhelo que, con vehemencia, se busca esperanzar frente a la perentoriedad del juicio kantiano de la razón. La crítica al criticismo sorprende su condición precrítica, y lo absoluto muestra el rostro de lo que lo absoluto mismo más detesta, a saber: la naturaleza inanimada o sujeta a acomodación. Tal es el reverso, la cara oculta, reflexiva, de la responsabilidad intelectual y moral de la ilustración moderna, de la figuración “científica” del entendimiento. Como ha indicado Borges:

Fragmento de vida, ¿Qué has sido?…

Cuánta noche bajo la cual yacía nuestro día

Ahora vemos por espejo, en oscuridad; mas entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido.

Como se podrá observar, la labor es ardua. Pero esa labor pasa por Hegel. Hegel se hace actualidad. La teoría crítica y el historicismo filosófico contemporáneo -como elementos fundamentales que exigen la tarea de repensar el tiempo presente-, forman el hilo conductor que orienta la búsqueda –o más bien, el reencuentro- de la Metafísica. Metafísica comprendida, esta vez, como ontología del ser social, es decir: como la unidad dialéctica –y, por ende, problemática- de la ontología y el historicismo. Se trata, en síntesis, de expresar la oposición de sujeto y objeto, de cosa y método, de ser y conocer, a objeto de sorprenderla en la interdependiente reciprocidad de sus determinaciones, reconociendo, por cierto, la necesidad de la formas propias de la reflexión, de su lucha y de su no prevista o presupuesta conquista abstractamente unitaria. En efecto, en cada una de las determinaciones que pueda sorprender el pensar, se hace patente la no-identidad del sujeto y del objeto, la no coincidencia de lo uno y de lo otro. Y sin embargo, el compendio reconstructivo de dichas determinaciones, la concreta totalidad, el “recuerdo del calvario de los espíritus”, devela, a cada paso, y como resultado de sus puntuales determinaciones –más nunca como ‘método’-, la identidad absoluta que supera y conserva (Aufgehoben) las oposiciones.

Hegel, hoy más que nunca, se vuelve actual, porque como nunca antes su pensamiento confirma ser una provocación, un reto a pensar, a fin de poder traspasar las telarañas que han terminado asfixiando la inteligencia, la acción creadora, la voluntad pensante, que convoca a recomponer el Objetum mentis. Y es por eso mismo que le queda al lector, amigo de la verdad más que de las canonizaciones, el extraordinario esfuerzo de precisar, aquí y ahora, la rosa en la cruz del presente.