Entrevista a Raimundo Cuesta Fernández sobre Unamuno, Azaña y Ortega, tres luciérnagas en el ruedo ibérico (y III)

«El quehacer de Ortega constituye parte sustancial de la memoria colectiva de un singular y truncado proyecto de reforma filosófica y política de España en el siglo pasado.»

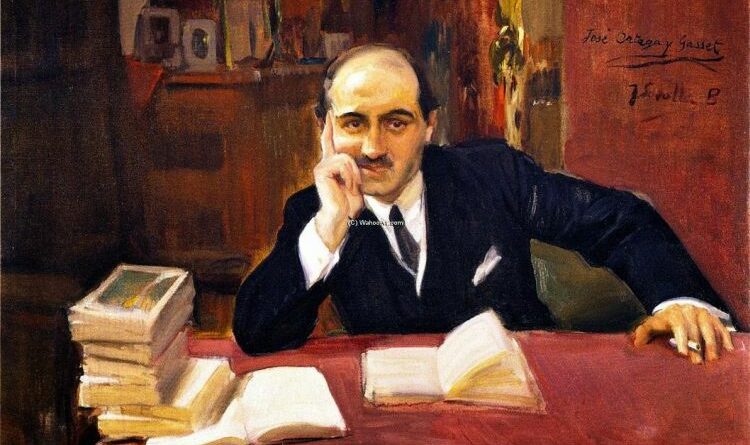

Raimundo Cuesta Fernández (Santander, 1951), licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca, fue catedrático en el IES Fray Luis de León de Salamanca y ha sido Premio Nacional a la Innovación Educativa. Profesor invitado y colaborador de universidades españolas y latinoamericanas, es especialista en historias de las disciplinas escolares, las relaciones entre historia y memoria, la evolución del pensamiento crítico y de la génesis de la cultura en la España contemporánea. Cofundador de Cronos y Fedicaria, es miembro del equipo editorial de Con-Ciencia Social. Entre sus últimas publicaciones, Las lecciones de Tersites (2017), Religión, historia y capitalismo (2019) y Unamuno, Azaña y Ortega, tres luciérnagas en el ruedo ibérico (2022).

Subraya en su libro muchas de las virtudes y defectos que orlan la compleja y contradictoria figura de Ortega. Afirma que fue un gran pensador, un espléndido escritor y un pésimo político ¿Acaso fue el filósofo y ensayista español más sobresaliente del siglo XX? ¿La rebelión de las masas (1930) ha sido el libro español más influyente y difundido del siglo XX?

Subraya en su libro muchas de las virtudes y defectos que orlan la compleja y contradictoria figura de Ortega. Afirma que fue un gran pensador, un espléndido escritor y un pésimo político ¿Acaso fue el filósofo y ensayista español más sobresaliente del siglo XX? ¿La rebelión de las masas (1930) ha sido el libro español más influyente y difundido del siglo XX?

Ciertamente, Ortega fue un pensador y un prosista de dimensiones colosales, en el que la búsqueda de la elegancia en el razonamiento se reviste de un exquisito cuidado del estilo hasta el punto que literatura y filosofía se hermanan siendo sus textos (con mejor o peor fortuna) una simbiosis de ambas. Por lo demás, el éxito de la Rebelión de las masas (1930), libro que el propio autor juzgaba sobrevalorado, resulta, en efecto, incomparable, se encuentra en cualquier biblioteca universitaria del mundo occidental. Inspiró toda clase de movimientos conservadores como fue el Coloquio Lipmann en el París de 1938, piedra fundacional del neoliberalismo. Tampoco yo creo que, pese a su estruendoso éxito, sea una obra de gran altura.

No obstante, mi trabajo de historiador ha buscado más que nada explorar cómo se materializa en su persona un tipo ideal de intelectual público, que llamo «olímpico» y «luminiscente», personaje que pretende erigirse en guía espiritual de una generación y fanal de ideas para enderezamiento de España a través de su modernización («España es el problema, Europa es la solución»). Al final, partidario de una sofocracia (gobierno de los sabios), en la estela dejada por su admirado Platón, como a este le ocurriera con el tirano de Siracusa, quedó escaldado en más de una ocasión cuando osó poner sus finas manos en las arenas movedizas del compromiso político. Entonces, a menudo, lo sublime se mezcla y confunde con lo frívolo.

Rememorando la aristotélica Ética a Nicómaco, gustaba decir: «seamos en nuestra vida como arqueros que tienen un blanco». La vida auténtica de los grandes hombres, insigne cofradía a la que él creía pertenecer, consistía en la tensión entre vocación y destino que modela el proyecto de vida de cada cual. Al respecto, llama la atención, por su precocidad petulante, una carta que escribiera a su padre en 1905, a poco de llegar con veintidós años a Leipzig para empezar su formación en Alemania, en la que confiesa «que hoy no existen en España más de dos o tres hombres que sepan media filosofía. Yo aspiro a saberla toda». Hombre de numerosas y elevadas pretensiones, su proyecto de vida fue vapuleado una y otra vez por una realidad que ora le desanimaba a participar en la vida pública, ora le paralizaba llegar a la culminación de su obra filosófica. La misma firmeza de sus deseos fue sacudida por diversas perturbaciones de su salud física y varias alteraciones depresivas. Son famosas las «espantadas», las actitudes paradójicas y la caprichosa administración de su compromisos y silencios.

¿Cómo se podría definir políticamente a Ortega? ¿Era partidario de un elitismo de raíces platónicas? ¿Cómo casa tal adscripción con el apelativo de «socialista neokantiano»?

En realidad, Ortega como cualquier ser humano no siempre fue el mismo y sus ideas filosóficas y sus actitudes políticas evolucionan en el curso de su existencia. No hay duda tampoco de que existe también alguna línea de continuidad. Por ejemplo, con diecinueve años en 1902 factura su primer artículo de prensa y allí se filtra una precoz valoración despreciativa de las masas vistas como «turba» torpe.

Desde luego, su fidelidad a Platón fue duradera y entusiasta. Eso no quita que en su primera formación alemana (1905-1907) llegara comulgar con los ideales y la moral pública de sus maestros neokantianos de Marburgo y con la impregnación socialista académica de ese entorno. En una palabra, cuando inicia después de 1907 su carrera como intelectual público en España, su divisa ideológica se ahorma en una suerte de universo liberal-socialista que imprime carácter a sus años jóvenes. Empero combina esta proclividad socialista con una corriente elitista de fondo merced a la cual comprende el socialismo como una aristocracia de nuevo cuño capaz de insertarse en las minorías elegidas llamadas a dirigir los destinos de la patria. Esos hervores juveniles filosocialistas ya han naufragado en España invertebrada (1921) cuando se afianza su giro conservador.

Esa inicial mirada filosocialista se combina sin conflicto con la formación alemana de pensador neokantiano. Pero esto cambia de manera sustancial a la altura de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). A partir de esos años va soltando lastre tanto en su pensamiento político progresista como en su prístina impronta germánica, y simultáneamente se empeña en crear una filosofía propia a partir de la crítica del racionalismo kantiano. Poco antes había fundado la Liga de la Educación Política (1913), creada junto a Azaña, Pérez de Ayala y otros connotados hombres letrados del momento, y se adscribe al Partido Reformista, refugio de intelectuales reformistas, que tantean las posibilidades de transformaciones dentro del régimen de la Restauración.

Esa fase de su vida llega a la cumbre con su celebérrima conferencia de 1914 sobre Vieja y nueva política, verdadero canto de cisne de su carrera política de hombre joven, que remata su primer y efímero intento de crear el «partido de los intelectuales» (durante la II República volverá a las mismas con la fundación de la Asociación al Servicio de la República), al cual había invitado a sumarse, sin éxito, a Unamuno. Ortega fue inconstante en sus esfuerzos y pronto dejó abruptamente el afán político y viró hacia el recogimiento y el aislamiento a fin de hacerse filósofo de verdad. En el mismo año de 1914 escribe en El Escorial su Meditación sobre el Quijote, germen de una filosofía emergente basada en una racionalidad atravesada de vida, el raciovitalismo. Su apartamiento de la política va seguida de un espectacular éxito en su primer viaje Argentina, donde ya presenta su nueva y original empresa filosófica: El Espectador. Estamos ante un nuevo Ortega. El que va a estallar como filósofo en los años veinte, en los que decide cultivar un «imperativo de intelectualidad», es decir, de retirada al solitario hogar del pensamiento fuera de las tumultuosas aguas de la pugna partidaria.

En 1923 un golpe de Estado militar conduce a la dictadura primorriverista. ¿Cuál fue la actitud del filósofo en ciernes?

En efecto, Alfonso XIII en septiembre, estando todavía de veraneo en San Sebastián, aceptó el golpe del general Primo de Rivera y con ello la Monarquía hipotecó su futuro. La actitud de las fuerzas vivas ante la nueva situación política fue connivente. El mismo Ortega y El Sol, «su» periódico, adoptaron una posición benévola y de espera, no en vano él alberga ingenuas esperanzas acerca de la posibilidad de un breve paréntesis de regeneracionismo castrense. Por añadidura, sus principales preocupaciones a la sazón estribaban en sacar adelante su Revista de Occidente (1923-1936), la niña de sus ojos. La actitud insumisa de un Unamuno (desterrado en Canarias y exiliado en Francia) o de Azaña (que ya en 1924 lanza su Apelación a la República) no fue moneda corriente al principio. Solo en los años terminales de la experiencia dictatorial, el mundo universitario estudiantil y del pensamiento como tal, Ortega con ellos, se suman a lo que fue una viva marea contra la pretensión de perpetuar institucionalmente la dictadura.

Por su lado, Ortega, que mantuvo durante los años veinte una estrecha relación con los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y lo más granado de la cultura madrileña del momento, desde su «fortaleza» de la Revista de Occidente (la tertulia celebrada en su sede fue el sancta sanctorum del orteguismo) y otras iniciativas que ponen de relieve su capacidad de «emprendimiento» cultural. Su actividad docente sirve de caldo de cultivo para formar escuela y dirección espiritual de mentes tan excelsas como las sus discípulos Xavier Zubiri y José Gaos. Por su lado, ahora cuaja el Ortega como pensador que pide abrirse paso con su razón vital y su perspectivismo. Sobre este último tema se publica en 1923 El tema de nuestro tiempo y durante la década van saliendo a la luz varios volúmenes de El Espectador. En El Sol van apareciendo por entregas España invertebrada y Le rebelión de las masas.

Por cierto, ¿qué tesis y conjeturas defendió Ortega La España invertebrada? ¿Razonables en el día de hoy?

Me temo que este famoso ensayo suyo haya sido más citado que leído. El fascismo español de ayer y hoy, que tanto gusta ensalzar la glorias imperiales de la hispanidad, paradójicamente suele identificarse con un libro que explica la historia de España como la historia de un fracaso. Sin duda, por su prosa y estilo directo, se trata de una obra perteneciente a la tópica ensayística acerca de los males de la patria. La audacia expresiva de Ortega no puede ocultar las debilidades de un texto que explica el continuo fracaso de España como consecuencia de la falta de una minoría egregia capaz de dirigir sus destinos con la avenencia del pueblo. Curiosamente, aunque en la primera parte sitúa la crisis en la Edad Moderna, en la segunda, como si nada, se desdice y sitúa el diagnóstico de la ruina de España en el hecho de haber carecido de una auténtica y enérgica clase feudal.

En fin, la falta de feudalismo habría sido nuestro talón de Aquiles y ello habría traído una consecuente falta de integración y la consiguiente «invertebración» de España. Subyace, pues, una teoría superlativamente elitista que traslada luego a La rebelión de las masas (1930), a su análisis histórico de los males de Occidente.

¿Desde cuándo fue Ortega republicano? ¿Apoyó la llegada de la II República española? ¿Cuándo y por qué se alejó de ella?

Su ruptura explícita e inapelable con la Monarquía data del artículo de noviembre de 1930 titulado El error Berenguer, en el que remata el texto con el conocidísimo lema: Delenda est Monarchia! El 14 de abril de 1931 se proclama la República y en junio de ese mismo año gana, dentro de la conjunción republicano-socialista y al mando de la Agrupación al Servicio de la República (nueva versión de «partido de los intelectuales»), escaño en las Cortes Constituyentes, que principian sus sesiones el 14 de julio de 1931. Dos meses después golpea al Gobierno con un primerizo y sonoro aldabonazo de discrepancia («no es esto, no es esto», reprocha), y en diciembre, días antes de aprobarse la Constitución de 1931, ofrece una sensacional conferencia en el cine Ópera de Madrid en la que aboga por la «rectificar el perfil de la República». Impaciencia crítica de la que nunca dio señales durante franquismo.

Como es costumbre ya atestiguada en sus anteriores veleidades políticas, su originaria emoción republicana sufre alteraciones y desemboca en una acritud sin paliativos. Decepcionado y frustrado disuelve la Agrupación al Servicio de la República y deserta de toda la actividad pública en 1932, tras haber intentado sin ninguna fortuna crear una suerte de «partido nacional».

Por último, ya en la primavera de 1936, tras el triunfo del Frente Popular, urde un plan de irse de España con toda su familia, que, a causa de su delicada salud, no consigue consumar hasta poco después del golpe de Estado del 18 de julio. Desde entonces, residente en Francia, Argentina y Portugal, su voluntario mutismo político es un lamentable clamor de las frustraciones que habían empedrado su trayectoria política.

Por otra parte, en los años republicanos se afianza y expande la llamada «Escuela de Madrid». Ortega, abandonada la política, imparte ya sus clases en la amplia y moderna ciudad universitaria situada al norte de la capital y allí su amigo, García Morente, en su condición de decano, diseña un plan innovador de los estudios de Filosofía. Entre 1933 y 1936 la tal escuela cobra su máxima dimensión y el maestro, liberado de otros compromisos públicos absorbentes, brilla en algunos de sus cursos como, por poner un ejemplo, En torno a Galileo. Ideas sobre las generaciones decisivas del pensamiento europeo (1933-1934).

En aquel tiempo, junto a los Zubiri o Gaos, pupilos de antaño y ahora ya colegas docentes de su mentor, siembra un nuevo semillero de discípulos, que a causa de la guerra y la posterior dictadura se fragmentan en variadas direcciones. Ahora bien, Ortega desde los años treinta deviene en un filósofo cuya fama y audiencia traspasa fronteras. Este hecho, absolutamente imperante después de terminada la Segunda Guerra Mundial, adquiere su más alta verificación en Alemania al punto de que el último decenio de su vida su presencia física y su pensamiento se derraman hacia un horizonte mucho más amplio que el vislumbrado en el «tibetanismo» español. Por entonces, se puede decir que es un filósofo europeo antes que nada. Ello no supone un cambio sustantivo en su sistema filosófico originario que alcanza su plenitud en los años treinta con su concepto de razón histórica, pero sí matiza alguno de sus intereses que apuntan cada vez más hacia un europeísmo integral, quizá a modo de contrafigura del desventurado y desastroso devenir de su propio país.

Su dimensión historicista y antiesencialista se pone de relieve en La historia como sistema (1935), libro en el que sostiene que el hombre no tiene esencia, tiene historia. Muy atinada afirmación que no rima en nada con su inveterada mirada patriarcal y machista respecto a las mujeres, a las que atribuye una suerte de eterno encanto emanado de una misteriosa interioridad biológica diferencial.

¿Cómo interpreta el silencio público de Ortega durante la guerra y durante la dictadura franquista? ¿Miedo, prudencia, indecisión? ¿Su actitud es un ejemplo de eso que se viene llamando desde hace unos años «la tercera España»?

Eso de la «tercera España» (invento propagado por Salvador Madariaga y otros) es un cuento consolador tan simple o más como lo ha sido el de «las dos Españas». También se quiso meter en el mismo saco «tercerista» a Unamuno y a Azaña.

En fin, la hermenéutica de los silencios y el repertorio de ademanes equívocos de Ortega durante la guerra española y después de la misma, pertenecen al género de los misterios insondables. La insolencia, inverecundia y enigmática actitud de su mutismo era muy compatible con un secreto a voces: que en privado manifestaba sin rubor que España había sufrido una revolución comunista y que el levantamiento de julio de 1936 era una medida quirúrgica, aunque no deseada, imprescindible para evitar la propagación de la peste revolucionaria.

Lo cierto es que sus comparecencias públicas en la España franquista, por vez primera en 1946 en el Ateneo de Madrid, caminan por la misma senda intelectual elusiva y descomprometida. En realidad, en su patria, como él mismo acostumbraba a comentar, no podía decir lo que pensaba y en Europa no quería decirlo. La relación con el régimen salido del 18 de julio está regida por un persistente malentendido y por un notabilísimo error de cálculo acerca de sus posibilidades de influir y encauzar la tentación totalitaria del momento. Ya Gregorio Morán (El maestro en el erial, 1998), en su torrencial ensayo, muy interesante y documentadísimo (innecesariamente vitriólico acerca de su vida familiar), subrayó con acidez las miserias del filósofo («cobraba y callaba»). Junto a las «gratificaciones» y privilegios económicos al jubilarse en 1953 (de una cátedra que no ocupaba desde 1936), al mismo tiempo tuvo que aguantar la desconfianza de buena parte de los gerifaltes del franquismo, la animadversión de la Iglesia católica y la enemistad de los escolásticos católicos que se habían apoderado de la filosofía oficial universitaria.

¿Se puede hablar del declive de su carisma y presencia como pensador e intelectual influyente durante los años que siguen a la victoria franquista? ¿Queda algo de su huella en la generación joven que espontáneamente le rinde homenaje extraoficial?

A mi modo de ver, desde 1945 (cuando por primera vez regresa a España) se vive una suerte de otoño del patriarca de la filosofía española: tibieza política liberal vergonzante y desvanecimiento de su carisma filosófico en su país. Además de la cerrada animadversión de la Iglesia católica, de los integristas (opusdeístas y otros) y de sus muchas extensiones tomistas universitarias, puede percibir que entre los hombres de letras falangistas palidece su antaño brillo (atracción que provenía de la admiración que José Antonio Primo de Rivera tuviera por su obra). Gentes como Laín Entralgo y otros prefieren poner encima de la peana al recóndito Zubiri, el que fuera discípulo de su otrora maestro y nueva estrella ascendente en la era del totalcatolicismo hispano.

Pronto se va a volcar en la búsqueda y logro del éxito como pensador fuera de España, principalmente en Europa y más precisamente en Alemania. Antes había esbozado La idea de principio en Leibniz (1947), su libro de mayor ambición y sistematicidad filosófica, que solo se publicará póstumamente y que los expertos suelen interpretar como un acto inconcluso y relativamente fallido. Su éxito sin fronteras, lo alcanza en su gira de charlas europeas, alguna de dimensiones cuasi míticas como la impartida en la Universidad Libre de Berlín en 1949 (De Europa Meditatio Quaedam) ante un auditorio numerosísimo y expectante. Allí quiere consolar e irresponsabilizar a los alemanes del pasado nazi, como en cierto modo hizo en 1946 con la increíble constatación de la «envidiable salud del pueblo español», lanzada en el curso de su primera conferencia tras su regreso a su patria. Cada vez más, el patriarca de la filosofía española, se veía embutido en el penoso traje del intelectual anticomunista de la guerra fría, aunque nunca renunció a su actitud agnóstica y antiescolástica.

En una de esas andanzas de conferenciante de fortuna conoció a Martin Heidegger…

¿En 1953?

Efectivamente, en 1953. Heidegger ya había sufrido un leve proceso de desnazificación por sus evidentes connivencias con Hitler. El autor de Ser y tiempo siempre fue para él una pesada sombra, aunque el trato personal estuvo cerca de la cordialidad y la debida cortesía entre pares. Desde luego, el maestro madrileño nunca fue fascista, pero su liberalismo doctrinario y aristocrático exhibía una veta crecientemente reaccionaria muy propia de la guerra fría; al final, consideraba al fascismo como un mal pasajero y al comunismo como el enemigo principal sin ningún paliativo.

¿Seguimos siendo orteguianos en términos filosóficos? ¿Ortega sigue siendo un referente esencial para el pensamiento español?

Si hacemos caso del reciente y extenso libro de José Luis Villacañas (José Ortega y Gasset. Una experiencia filosófica española, 2023) la filosofía, y con ella Ortega, han dejado de ocupar un lugar central en la cultura española tal como la que logró imponer el pensador madrileño en su tiempo de esplendor antes de la guerra civil. Seguramente la prolongada actividad del maestro de filósofos, cabeza de fila de una comunidad académica de pensamiento y antorcha de la dimensión pública y modernizadora del saber, se inscribe en lo que él mismo calificó de «tradición de la intradición» y quizá, como sostiene Víctor Méndez Baiges (La tradición de la intradición. Historias de la filosofía española entre 1843 y 1973, 2021), con él en buena parte fenece una misión a duras penas continuada tras su muerte y hoy desmigajada en lecturas muy variadas de su legado.

Soy historiador antes que filósofo pero tengo para mí que la obra de nuestro personaje ofrece múltiples y ricas aportaciones a ambas disciplinas. A mí me las sigue proporcionando. Solo que hay muchos Ortegas, como han demostrado sus copiosos exégetas después de la guerra civil, de modo que con su obra se puede levantar estandartes críticos, pero también su lectura y comportamiento pueden invitar a la contemplación reaccionaria del mundo.

¿Qué supuso su muerte en octubre de 1955 y su entierro «oficial» en Madrid?

Significó, sin duda, una pérdida de un gran pensador que ya a la sazón en España era una vieja gloria, apenas un superviviente al que, como solía quejarse desde tiempos de la República, se le «oía pero no escuchaba». A quien la prensa satírica motejaba de primer filósofo de España y quinto de Alemania, le llegó la muerte en octubre de 1955 en Madrid. Tan luctuoso hecho se vio acompañado de la consiguiente manipulación con miras a tratar de llevar su figura el redil católico (se monta la fantasía de que murió reconciliado con la Iglesia gracias a las habilidades de un padre agustino), no en vano la conversión de Ortega había llegado a ser una obsesión dilapidando rezos y presiones varias de la Iglesia católica y sus extensiones entre la grey integrista del totalcatolicismo. De otro lado, el Gobierno de entonces no perdió la ocasión de transformar sus pompas fúnebres en un acto oficial, empezando por la celeridad del pésame del Caudillo. Sus hijos, pese a no estar al margen del franquismo, padecieron lo ocurrido como una utilización burda y torticera de su padre.

Frente a estas miserables maniobras, poco después y al margen de la oficialidad, los universitarios madrileños montaron un homenaje sentido y espontáneo al viejo maestro. Eran los mismos que en 1956 protagonizan la primera revuelta estudiantil contra el régimen franquista implantado por sus padres. Para ellos Ortega era ya una leyenda liberal que debía ser reclamada, aunque pronto las nuevas generaciones dejarán de beber en los hontanares orteguianos y pasarán a combatir bajo banderas más radicales y muy distantes del patronazgo y magisterio del pensamiento del que fuera catedrático madrileño de Metafísica.

Le pido un breve comentario sobre las palabras con las que finaliza el libro: «Su estampa [la de Ortega]… persiste en la memoria y el imaginario colectivo, aunque también su vida sea la quintaesencia de un fracaso político, que compendia y resume espléndidamente la tremenda crisis y las abundantes contradicciones de los intelectuales en la era de las catástrofes del siglo XX. Unamuno y Azaña fueron abrasados en la vorágine de la guerra española; Ortega, pese a grandes instantes del luminoso éxito después de 1936, se fue inmolando a fuego lento en las ulcerantes ascuas dejadas por la guerra y la dictadura.»

Evidentemente, el quehacer de Ortega ha sido y es un jalón inevitable en la historia cultural y política del siglo XX. Constituye parte sustancial de la memoria colectiva de un singular y truncado proyecto de reforma filosófica y política de España en el siglo pasado.

Sin duda, en plena edad de Plata de la cultura española, entre sus coetáneos se cuentan otros valiosos artistas, escritores y pensadores. No obstante, la altura de sus saberes y el valor arquetípico de su labor como intelectuales públicos resulta incomparable con la realizada por Unamuno, Azaña y Ortega, las luciérnagas seleccionadas en mi estudio. Los tres comparten un destino aciago y terrible, aunque muy distinto. La rememoración de su vida y su obra sigue siendo un testimonio candente de las insuficiencias que exhibieron los compromisos y actitudes de la mayor parte de la intelectualidad española en una coyuntura azarosa y plena de quebrantos tal como fue la guerra y la posterior dictadura.

En verdad, a diferencia de las otras dos lumbreras, tras la guerra de España el abrasamiento, zozobra y erosión de Ortega se cuece a fuego lento. Por lo demás, estimo que su comportamiento público en aquellos sombríos tiempos queda desprovisto de cualquier dimensión aleccionadora para las generaciones del presente y del futuro.