El ecocomunismo de Manuel Sacristán

Salvador López Arnal

Seminario de la FIM sobre Ecología y Marxismo en el Ateneo de Madrid.

Nota del autor. El pasado 17 de febrero, a las 19 h, la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) inauguró en el Ateneo de Madrid el Seminario “Ecología y Marxismo. Homenaje a Manuel Sacristán”, con una conferencia de Francisco Fernández. Buey y una anunciada intervención del que firma este escrito. No es el único acto programado. La sección de Economía y Sociedad de la FIM, “en el marco de sus objetivos de construcción de un discurso coherente y de la articulación de alternativas y herramientas para hacer frente a los discursos liberales”, continuará el seminario el próximo 9 de abril con otra sesión que cuenta con la participación de Jorge Riechmann, Óscar Carpintero, la activista Yayo Herrero y el geólogo y veterano ecologista Julio García Camarero.

Lamentablemente, yo no pude asistir finalmente al acto. Daniel Lacalle tuvo la gentileza de presentar y comentar el siguiente texto que, con toda seguridad, mejoraría notablemente en su exposición.

*

En conversación con Marc Saint-Upéry [1], Joan Martínez Alier ha recordado que a su regreso a Barcelona en 1975 observó que entre los economistas universitarios había un sector muy hostil a la ecología. Para los economistas neoclásicos, algunos de ellos muy competentes en la materia, la ecología era algo que simplemente no existía. Sobre los marxistas, añade el autor de Los huacchilleros del Perú, en medio “del gran desierto que fue la Universidad española durante el franquismo estaba Manuel Sacristán, un hombre extraordinario”. Años antes, durante su estancia en Perú con Verena Stolcke, JMA conoció en 1971-1972 al antropólogo usamericano de Amherst, Brooke Thomas, un estudioso de las calorías que circulan entre los diferentes pisos ecológicos. Martínez Alier, que había realizado cursos en economía de la alimentación, se interesó por el tema. Así accedió a la economía ecológica, de este modo pudo convertirse en uno de los pocos economistas, con sus propias palabras, “capaces de contar calorías y proteínas, porque hay muchos economistas que se dedican a lo metafísico y no hablan de ese tipo de cosas”.

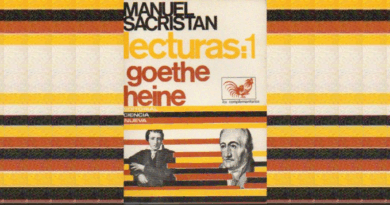

Durante esos años, Manuel Sacristán no impartía clases de Metodología de las Ciencias Sociales ni de Fundamentos de Filosofía en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Había sido expulsado de la Universidad en 1965. La razón, no ocultada por el entonces rector fascista de la UB, el competente farmacólogo Francisco García Valdecasas, es conocida: su militancia en el PSUC-PCE, su compromiso en primera línea de combate con la resistencia antifranquista y comunista. Durante la larga década que estuvo expulsado, el traductor de El Capital se ganó la vida, y ayudó a su familia, con traducciones y colaboraciones editoriales. Es imposible concebir el gran prestigio y la enorme productividad de Ediciones Grijalbo durante ese período (y también de la Editorial Ariel, por supuesto) sin citar su nombre y sus numerosas y diversas (e incluso increíbles) aportaciones. Treinta mil páginas traducidas –no exagero, Albert Domingo Curto las ha contado- del griego clásico, inglés, francés, italiano, catalán y alemán lo dicen todo.

En 1972, mientras iba saliendo de una fuerte depresión clínica en la que seguramente los recientes avatares históricos del movimiento comunista internacional no fueron ajenos, Sacristán propuso, precisamente a Ediciones Grijalbo, la publicación de tres nuevas colecciones. “Naturaleza y sociedad”, “Hipótesis” y CIC, “Cuadernos de Iniciación Científica” (o “cuadernos de iniciación comunista” si se prefiere), eran sus nombres. Sólo la segunda llegó a realizarse. Fue una colección inolvidable con la que nos formamos muchos jóvenes de aquellos años. Ciencia, matemáticas, filosofía, historia, marxismo, política, biografía, clásicos, de todo había en aquella viña documentada y enrojecida.

El proyecto, que no llegó a concretarse, de “Naturaleza y sociedad” constaba de 200 volúmenes distribuidos del modo siguiente: 20 volúmenes de Ciencias Formales, 60 de Ciencias de la Naturaleza, 80 de Ciencias de la Sociedad, 30 de Crítica e Interpretación (10 de filosofía y 20 de historia) y 10 de Sociofísica. En el apartado III de “proposiciones varias” señalaba Sacristán la novedad de este término: “El concepto de sociofísica es propio del director de la colección. No se ha utilizado nunca. Significa los temas en que la intervención de la sociedad (principalmente de la sociedad industrial capitalista) interfiere con la naturaleza (urbanismo, contaminación, etc)”. Sacristán quería dedicar diez ensayos a este ámbito, igual cantidad que al apartado de filosofía. Pensó esta colección como “de divulgación alta” para un público que podía estar representado por bachilleres del último curso, el antiguo 6º de Bachillerato, y estudiantes de primeros cursos de Facultades o Escuelas universitarias. Eran otros tiempos, no se extrañen por este vértice.

El anterior fue, probablemente, uno de los primeros escritos en los que Sacristán hizo referencia explícita a temáticas ecológicas. Si, como él hiciera con la obra de Marx, buscamos atisbos ecológicos en sus textos más esenciales, podemos citar también este paso de uno de sus grandes artículos, “La universidad y la división del trabajo”, basado en conferencias de finales de los sesenta y principios de los setenta: “[…] Pero la causa más básica está en la energía productiva liberada por la gran industria incluso en medio de las catástrofes (sin olvidar ya hoy la degradación del medio natural) que produce su organización en forma capitalista”. No está en soledad de a uno.

Desde entonces, la profundización de Sacristán en este ámbito [2] es constante, contra corriente, documentada, crítica (son las marcas conocidas de la casa), y ciertamente singular en el marxismo no sólo español sino europeo de aquellos años setenta. Su tesis esencial, la posición que mantendría Sacristán hasta el final de su corta vida, puede ser expuesta en los siguientes términos: el socialismo no entregado, es decir, el socialismo que aspira y lucha por el surgimiento de una nueva sociedad donde podamos vivir sin el permiso de los descreadores de la Tierra, la aspiración básica de ciudadanos y ciudadanas ejemplares como Marcelino Camacho, Tomasa Cuevas, Miguel Núñez o Gregorio López Raimundo, el socialismo, decía, iría al desastre si no asimilaba la motivación ecológico-revolucionaria. El capitalismo tendía inexorablemente a la acumulación insaciable y a la concentración sin límite, y no podía dar luz, aunque así lo deseara, a una organización de la vida social que fuera justa, respetuosa y admisible.

Sacristán insistía ya entonces, a quien quisiera oírle, que existía razonamiento ecologista de calidad científica, que no todo, ni mucho menos, era ecologismo ingenuo “que contrapone producción a necesidad o que quiere que se recicle todo sin pensar a costa de cuántos megavatios”. Existía ecologismo bien razonado desde hacía años, con buena categorización económico-social, y hasta, en algunos casos, con aceptación excesiva de los datos de partida que promovía la propia cultura del despilfarro y del consumismo insaciable. Al autor de Pacifismo, ecologismo y política alternativa le gustaba citar este paso de Ciencia y supervivencia de Barry Commoner, muy del gusto también de su discípulo Jorge Riechmann, otro brechtiano imprescindible. “Como biólogo”, señalaba Commoner, “he llegado a esta conclusión: hemos alcanzado un punto crítico en la ocupación humana de este planeta. El medio ambiente es un sistema complejo, delicadamente equilibrado, y este conjunto íntegro recibe el impacto de todas las agresiones infligidas separadamente por los agentes contaminadores. Jamás, en la historia de la Tierra, se ha sometido su tenue superficie sustentadora de vida a unos agentes tan activos, variados y asombrosos. Creo que los efectos acumulativos de esos contaminadores, sus acciones interdependientes y su amplificación, pueden ser fatales para la compleja trama de la biosfera. Y como el hombre es, en definitiva, una parte dependiente de ese sistema, pienso que la contaminación persistente del orbe -si no se impone una supervisión rigurosa- destruirá la adaptabilidad de este planeta para la vida humana”. El texto, déjenme que lo recuerde con la boca abierta fruto de mi máxima admiración, es de 1966.

Sacristán recordaba que se solía afirmar que la tradición marxista no había conocido los problemas apuntados por la ecología política o, acaso, que los había conocido muy insuficientemente. Sin embargo, en su opinión, muchos años antes de los análisis de John Bellamy Foster, en la obra de los clásicos, particularmente en la de Marx y, en menor medida, en la de Engels, existían elementos interesantes al respecto. Esos atisbos habían sido tenidos en cuenta de manera muy diversa durante los años de existencia y evolución de la tradición marxista. No se podía hablar de pensamiento ecologista de Marx, propiamente, señaló en 1983, pero existía en su obra unas pocas ideas que hoy se llamarían de “política ecológica”. Escasas, pero de interés. Algunas bien conocidas, las que se refieren a las condiciones de vida de las clases trabajadoras; otras, mucho menos, las que se referían a lo que Marx llamaba la depredación del trabajador y el terreno en la economía capitalista.

Más interesante que un estudio detallado de esas ideas era preguntarse por qué en la tradición no habían tenido prácticamente ningún cultivo, muy poco, con excepción de algunos autores como Kautsky y Podolinsky. La causa, en su opinión, era la presencia en el pensamiento de Marx de un esquema filosófico, que sin ser toda su filosofía era un muy importante en ella, “que tiene cierta tendencia no sólo al fatalismo sino además a concebir el dinamismo histórico como algo necesitado, fundamentalmente, del mal”. Como había dicho Marx en alguna ocasión, la historia avanzaba por el lado malo, por su peor lado. Eso había ocasionado que en la tradición se aceptara alegremente, casi como obvio, el constante empeoramiento, la constante depredación tanto de la fuerza de trabajo como de la misma naturaleza. En su conferencia de 1983 sobre la “Tradición marxista y los nuevos problemas”, Sacristán volvió nuevamente sobre las relaciones entre la tradición y el movimiento ecologista. Señaló que se había hecho usual “ver en los clásicos del marxismo a unos autores ignorantes de esta problemática”. Se solía pensar que Marx era un autor que no había sabido nada de estas cuestiones y que, de hecho, lo que había apuntado era más bien contraproducente. Sin embargo, esta opinión, que parecía ser la creencia “de gente muy inteligente y culta” como Joan Martínez Alier, hombre muy competente, añadía Sacristán, pero que parecía estar convencido de esa tesis que, en su opinión, era un error, un inmenso error.

Tesis afines pueden rastrearse en la que fue su última conferencia, aún inédita, “Introducción a los nuevos movimientos sociales“, una intervención de julio de 1985 en Gijón, un mes antes de su fallecimiento. Hay aquí también diversos consideraciones de interés sobre el ecologismo, considerado como uno de los nuevos movimientos alternativos. El ecologismo no era una ciencia, no era la ecología. El ecologismo era una política, una forma de concebir las relaciones entre el hombre y su entorno vivo o inerte, entre nuestra especie y las demás especies y el mundo. Los movimientos ecologistas, admitía entonces Sacristán, tendían desgraciadamente con frecuencia a la pseudociencia, a consideraciones “presentadas como ciencia pero carentes de base e incluso de argumentación”. Cuando ecólogos críticos con el movimiento como Margalef o Laurent Samuel señalaban que el ecologismo practicaba la pseudociencia esgrimían buenas razones para defender su crítica. Algunos grupos ecologistas la practicaron, la practican ahora incluso. Esas tendencias anticientíficas eran fruto de una reacción mal orientada, pero explicable sostenía Sacristán, debida “a los desastres de la tecnociencia oficial”. Si era verdad que dar consejos ridículos acerca del cáncer o de la diabetes era un crimen, “porque puede dañar a unos cuantos miles de personas”, fabricar armamento nuclear, aviones de combate, “es muchísimo más grave, porque puede dañar a muchísima más gente”. Esta mala reacción que puede servir para explicar la presencia de pseudociencia en ambientes ecologistas no era, desde luego, una justificación; si los movimientos ecologistas querían sobrevivir, tener influencia y eficacia política tenían que superar esa irracionalidad anticientífica inicial.

La principal conversión que los condicionamientos ecológicos proponían al pensamiento revolucionario, señaló el traductor de Adorno y Marcuse en unas jornadas de Ecología y Política celebradas en Murcia en 1979, consistía en abandonar la espeta del Juicio Final, el utopismo, la escatología, deshacerse del milenarismo de la tradición, creer ingenuamente que la revolución social era la plenitud de los tiempos, un evento a partir del cual quedarían anuladas todas las tensones entre las personas y entre éstas y la Naturaleza, obrando entonces sin obstáculo las buenas y objetivas leyes del Ser, deformadas hasta entonces por las pecaminosas sociedades de clase, por la injusta sociedad capitalista.

No, no se trataba de eso. Había que girar 180 grados la concepción entonces usual sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, que él llamo desde entonces fuerzas productivo-destructivas, y su choque con unas relaciones de producción que encorsetaban su despliegue. El socialismo no consistía en el despliegue sin obstáculos de un tren de alta velocidad sino en el uso plausible y sin colapso de los frenos de emergencia.

Singularmente, la política de la ciencia debía cambiar. No se trataba de agitar a diestra y siniestra, días impares y fiestas de guardar, más ciencia, más más madera, más ciencia, más madera, sino de agitar y argüir una nueva y sosegada política de la ciencia que tuviese el equilibrio homeostático de la especie como principio esencial. El primer principio orientador de una política de la ciencia para esa otra sociedad, para esa comunidad o federación de comunidades, debería ser una rectificación de los modos dialécticos clásicos de pensar, hegelianos, sólo por negación, para pensar de un modo que incluyera una dialecticidad distinta con elementos de positividad, una dialecticidad que tuviera como primera virtud práctica la de Aristóteles, el principio del mesotes, de la cordura, dimanante del hecho de que las contraposiciones en las que ya entonces se estaba no las veía como resolubles al modo hegeliano sino al modo como se apunta en el libro primero de El Capital, mediante la creación del marco en el cual podían dirimirse sin catástrofe.

Una política socialista respecto de las fuerzas productivo-destructivas contemporáneas tenía que ser bastante compleja y proceder con lo que él llamaba “moderación dialéctica”, empujando y frenando selectivamente, con los valores socialistas presentes en todo momento, de modo que pudiera calcular con precisión los eventuales “costes socialistas” de cada desarrollo. Esa política tenía que estar alejada de líneas simplistas aparentemente radicales, “como la simpleza progresista del desarrollo sin freno y la simpleza romántica del puro y simple bloqueo”. La primera línea no ofrecía ninguna seguridad socialista y sí, en cambio, muy alta probabilidad de suicidio; la segunda, era para empezar, impracticable.

La ciencia en el sentido contemporáneo era un conocimiento socializado con proyección técnica más o menos inmediata. De esta última circunstancia se derivaba su peligrosidad intrínseca como conocimiento sumamente eficaz: la excelencia de la física como conocimiento era la base del armamento nuclear y químico. La reacción romántica a esta circunstancia consistente “en intentar deshacer el camino andado y, en la práctica política, bloquear la investigación” le parecía a Sacristán no sólo inviable sino además indeseable. Desde el punto de vista político-moral, la ciencia era ambigua, por así decirlo, si no quería usar la palabra “neutral” lamentablemente satanizada en los ambientes de izquierda. Los productos científicos eran ambiguos y conllevaban por sí mismos un riesgo probablemente proporcional a su calidad epistemológica.

Sus propuestas concretas para una política de la ciencia de orientación socialista señalaban cinco nudos básicos. Un ejemplo de sus propuestas: hacer una política de la ciencia que admitiera la preeminencia de la educación sobre la investigación durante un cierto largo período, principio orientado a evitar las malas reacciones por ineducación de la humanidad a las consecuencias inevitables de reducción del consumo. Un corolario de este primer principio: la acentuación de la función educativa de la enseñanza superior. Esta medida, su primer corolario, redundaban inmediatamente en un descenso del consumo a través de una disminución de la productividad, por lo menos, señalaba, en una primera fase, “porque esto significa menos producción de profesionales y más producción de “hombres cultos”, que decía Ortega”.

Por lo demás, Sacristán fue muy crítico respecto a algunas aproximaciones al tema entonces bastante influyentes. Así, comentando el libro de Hans Magnus Enzensberger, Para una crítica de la ecología política (Barcelona, Anagrama en 1974), un ensayo escrito, en su opinión, “con grandes bandazos que acaso estén determinados por la tradición de mezclar la crítica ideológica con la consideración de la cosa misma, acaso por precipitación en la composición, y acaso por pudores de revolucionario verbal”, anotando un paso del ensayo -“La izquierda ha considerado ante todo su deber enfrentar el problema desde una perspectiva crítico-ideológica. Su actuación es fundamentalmente clarificadora, tratando de poner de manifiesto las innumerables mixtificaciones que comporta el pensamiento ecológico y promoviendo su solució” (p.22), comentaba Sacristán: “Sin que eso sea falso, la falta de sentido autocrítico lo estropea: la izquierda ha empezado por ignorar todo eso y seguir averiguando el sexo de los ángeles grupusculares durante años, mientras los obreros y el pueblo de Erandio chocaban con la policía por la contaminación de su atmósfera”.

Ni que decir tiene que Sacristán, que nunca fue, desde su compromiso político marxista-comunista, ni incluso antes, un filósofo al uso, no se conformó con la reflexión teórica ni con la mera agitación propagandística. Organizó, luchó y combatió en organizaciones tan esenciales como el CANC, el Comité Antinuclear de Catalunya, junto a Paco Fernández Buey, Víctor Ríos, Toni Domènech o Joan Pallisé; intervino en el interior de Comisiones Obreras y era frecuente verle en manifestaciones obreras y ciudadanas en Barcelona repartiendo papeles y documentos, además de impartir numerosas y concurridas conferencias sobre la temática, sobre el ecologismo, sobre el antimilitarismo, contra la energía nuclear y, déjenme que no olvide este paisaje, contra la estafa aléfica que significó nuestra permanencia en la OTAN, una falsaria y estudiada generación de consenso ciudadano que permitió nuestra permanencia en una alianza militar criminal como el tratado del Atlántico Norte, dirigido durante años, déjenme que recuerde su nombre, por el “socialista” Javier Solana.

En el marco de nuestra edición española de Lukács, escribía Sacristán en la edición de las Aportaciones a la historia de la estética, “este volumen debe dar testimonio de esta excepcional y llamativa característica del pensador húngaro”. Con independencia de lo que cada lector –marxista o no- estuviera dispuesto a recibir de la obra de Lukács, añadía, “nadie puede negarle esa peculiar capacidad de fundir la viva y ágil irrequietud del pensamiento, la constante receptividad para con novedades y profundidades recién vistas, con una persistencia de verdadero clásico en cuanto a una media docena de criterios histórico-filosóficos y estéticos básicos, a los cuales es fiel nuestro autor a través de las vicisitudes de una agitada vida de pensador, escritor y político”.

Algo similar puede decirse de su vida y de su hacer. Sacristán no fue, propiamente, sin más matices, un pensador ecologista ni siquiera un ecosocialista hoy al uso, o un dirigente político sensible, preocupado por un desarrollo sostenible de la economía. No, Sacristán, fue un ecocomunista, alguien que no idealizó, desde luego, la arista ecologista a los países del socialismo (ir)real, como sí haría –o jugara a hacer- el que fuera su amigo y compañero en este ámbito, Wolfgang Harich, de cuyos análisis Sacristán bebió críticamente, alguien, Sacristán, para quien el socialismo no consistía en hacer lo mismo que el capitalismo aunque mejor, más eficazmente, y con un poquito más de humanidad, sino, esencialmente, construir algo nuevo, una nueva cultura, una nueva forma de relacionarnos con la Naturaleza y entre nosotros a través de nuevos procedimientos democráticos participativos, evitando que la Tierra se convirtiera en un estercolero. En el editorial del número 1 de mientras tanto, él mismo señaló la urgencia de la tarea que habría que proponerse “para que tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una Tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo”.

A muchos de nosotros, ese programa nos siguen pareciendo una aspiración necesaria, urgente, razonable y sin duda justa. Gracias.

Notas:

[1] Véase sin permiso, nº 7, 2010.

[2] Los textos de Sacristán que he usado en esta comunicación provienen fundamentalmente de los escritos recogidos en Pacifismo, ecologismo y política alternativa (Barcelona, Icaria-Público, 2010), de conferencias incluidas en M. Sacristán, Seis conferencias (Barcelona, El Viejo Topo, 2005) y de otros textos inéditos, transcritos por mi, o que están ubicados entre la documentación depositada en Reserva de la Biblioteca Central de la UB, fondo Sacristán.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.