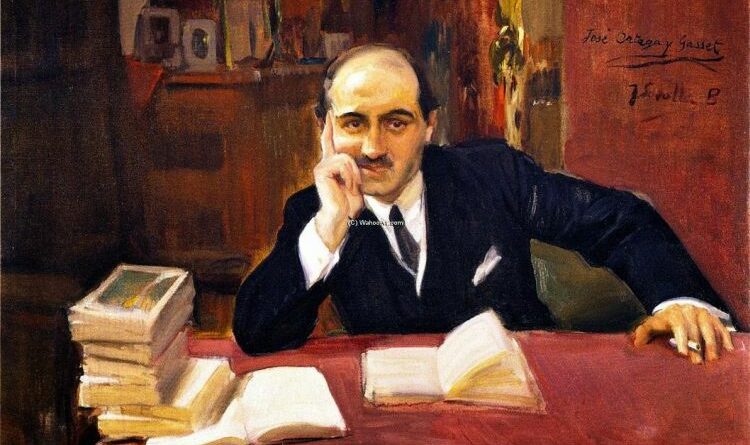

Sobre José Ortega y Gasset, del que el autor escribió (Laye, 23) que había cumplido respecto a los ciudadanos españoles una función tan decisiva como la que había cumplido Sócrates respecto a los griegos

Manuel Sacristán Luzón

Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión

Estimados lectores, queridos amigos y amigas:

Seguimos con la serie de textos de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que iremos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, una selección de sus escritos sobre Ortega que abre con sus primeros textos publicados en Qvadrante y Laye.

Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.

Les copiamos unos enlaces sobre el lanzamiento de la campaña del centenario y sobre tres actos en fechas próximas:

1. Lanzamiento de la campaña por el centenario de Manuel Sacristán (1925-2025) https://espai-marx.net/?p=17064

2. Facultad de Filosofía, Universidad de Granada, 27 de enero.

Primera parte (17 – 18:30 h.)

Gonzalo Gallardo Blanco: «La ortodoxia marxista bien entendida: Manuel Sacristán como intelectual comunista». GHECO-UAM, Grupo de investigación en Humanidades Ecológicas.

Jesús Ángel Ruiz Moreno: «El giro aristotélico de Manuel Sacristán». Grupo de Investigación Filosofía Social HUM-1036, Universidad de Granada.

Sebastián Martínez Solás: «Continuidad y discontinuidad en el legado de Manuel Sacristán: Francisco Fernández Buey». Grupo de Investigación Filosofía Social HUM-1036, Universidad de Granada.

18:30 – 19 h. Pausa.

Segunda parte (19 – 21 h.).

Violeta I. Garrido Sánchez: «“De nada en demasía”: Manuel Sacristán, el comunismo y el exceso». Dpto. de Filosofía I, Universidad de Granada.

José Luis Moreno Pestaña: «Manuel Sacristán a través de Gramsci». Dpto. de Filosofía I, Universidad de Granada.

Jorge Riechmann: «Estamos a medio hacer. Sobre Manuel Sacristán y la noción gramsciana de ‘centro de anudamiento’”. Dpto. de Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid.

Debate final (20:30-21 h.).

Será una sesión presencial, pero se podrá asistir también por videoconferencia, a través de la aplicación Meet de Google.

3. 7 de febrero a las 10:30, conferencia del profesor José Sarrión: «Una introducción al pensamiento de Manuel Sacristán», en la Facultad de Filosofía de la UCM. https://espai-marx.net/

4. Acto conmemorativo en la UAM: Manuel Sacristán en su centenario (1925-1985): Marxismo, lucha social y ecología política

12 de marzo de 2025, 12:00 h

Sala de Conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras, UAM (Madrid/Cantoblanco)

️ Entrada libre

Programa (12:00 h – 14:30 h)

Modera: Jorge Riechmann.

Breve presentación de la antología Manuel Sacristán: socialismo y filosofía (Catarata, Madrid 2025; edición de Gonzalo Gallardo).

-

- Pedro Ribas: «Manuel Sacristán y la filosofía española»

- Tomás Pollán: «Sobre el sometimiento del artista a las exigencias del capital (correspondencia Sacristán-Sánchez Ferlosio)»

- Montserrat Galcerán: «El marxismo heterodoxo y antidogmático de Manuel Sacristán»

- Gonzalo Gallardo: «Manuel Sacristán: las labores del intelectual marxista y la intervención en la universidad»

Coloquio

Un abrazo grande y muchas gracias.

1. Presentación

2. Editorial de Qvadrante, nº 3

3 Homenaje a Ortega

4. Verdad: desvelación y ley

5. Ortega y el final del vitalismo

6. Sobre Misión de la universidad

7. Observaciones

8. Ortega sobre la técnica. Anotaciones de lectura

1. Presentación

No hay duda alguna del interés de Sacristán a lo largo de los años por la obra de José Ortega y Gasset ni de su diálogo (crítico) ininterrumpido con el autor de Misión de la universidad. Damos algunos ejemplos a continuación.

Dos consideraciones previas de dos amigos de juventud (extraídas de Laureano Bonet, «El joven Manuel Sacristán y las bellas artes: hacia un formalista materialista». En Del pensar, del vivir, del hacer, pp. 25-30):

Jesús Núñez, ‘Pocholo’, finales de 2004: «En los tiempos del Instituto Balmes abordamos temas predominantemente literarios. Recuerdo que Manolo solía hacer poemas surrealistas en broma, porque tendíamos a lo clásico y por entonces nos burlábamos un poco de las vanguardias […] el despertar filosófico le llega [a Sacristán] con Unamuno y Ortega, ya en el último curso de bachiller o primero de Universidad. Manolo imprimió en nosotros el estilo fuerte, sincero y desgarrado del rector salmantino […]. A través de Unamuno llegamos a Kierkegaard, y por Ortega a Max Scheler».

Esteban Pinilla de las Heras, 1991: «con la enfermedad tuvo conciencia Manolo de que su vida estaba seriamente amenazada y podía, en consecuencia, morir muy joven. Y entonces –entre los años 47 y 49– cobró madurez con una velocidad extraordinaria. Nos pasábamos manuscritos –él en la cama, rodeado de libros–, y pronto te dabas cuenta que la redacción de Manolo no era como antes periodística sino que, al contrario, empezaba a convertirse en una redacción mucho más rigurosa […] Empecé yo a notar que se estaba creando una distancia a favor de la calidad intelectual de Manolo y, ello, en detrimento de los compañeros del futuro grupo Laye. Yo, por ejemplo, había leído muchos más libros que él, pero Manolo tenía siempre las claves de lo que era fundamental en el terreno de la filosofía o de la política».

2. Editorial de Qvadrante, N.º 3

En el editorial conjunto del n.º 3 de Qvadrante, los universitarios hablan, Juan Carlos García Borrón y Sacristán rendían homenaje a Ortega:

La recta interpretación que han tenido anteriores manifestaciones nuestras nos garantiza que el sentido y el alcance de estos párrafos no serán desorbitados. Sobre todo porque en estas columnas de editorial –propileos de la revista– no nos hemos apartado nunca del tema que justifica nuestra vida publicista: el estado cultural de la nación. Y ello con la acritud inevitable contra las que consideremos causas o manifestaciones de su precaria situación.

Si ponemos, pues, por delante de estas líneas nuestros deseos de ser exacta y ponderadamente interpretados es porque creemos llegado el momento de exponer con dura claridad, con hiriente sequedad de contornos, lo que en pasados números hemos dicho más suavemente Así lo exige la más desapasionada consideración de la vida cultural española en los dos últimos meses.

En Roma se ha celebrado una reunión de pensadores. Se pretendía lograr una toma de contacto fecunda por sincera, entre representaciones auténticas del pensamiento de cada país. El nuestro estuvo «representado». Y no acertamos a comprender por qué no formó parte de nuestra representación el hombre –único, muerto Unamuno– que encarna los principios de una escuela filosófica española: José Ortega y Gasset.

Carecemos de la información necesaria para achacar tan absurda conducta a quienes enviaron la representación o a quien, debiendo, no se encontró en ella. Pero mal podemos creer que haya sido Ortega quien negara su asistencia, cuando el ilustre pensador –cada vez más desorientado en las pequeñas interioridades de la nación– permite que los rodillos de las máquinas impresoras presionen al mismo tiempo su nombre y el de pequeños contrabandistas de la vida publicista.

Como carta abierta a Ortega había sido concebida esta editorial. Y si no le hemos dado definitivamente tal forma no ha sido por creernos sin derecho a ello.

Llegó Ortega a Madrid y nos ofreció un diálogo. En el fondo, nos hubiéramos contentado con un monólogo siempre que fuera un monólogo serio y sentido, profundo, decisivo. Pero lo que no se puede soportar por más tiempo es que resquemores y miopías hagan que la primera cátedra universitaria española siga cubierta a precario y que la triste leyenda de que los españoles necesitan triunfar fuera de España siga teniendo demostraciones rotundas, al cabo de más de un siglo de exilados y exilantes.

Empieza a ser hora de que superemos este carácter superpolítico de nuestro pueblo. Si es necesario reduzcamos la política a los límites de una actividad teórica. Pero evitemos que esta chata y sosa vida se prolongue.

Tal perspectiva no puede ser mirada con ojos de carnero cornudo y sufridor. Por no sabemos qué rara ceguera, la nación está contemplando tranquilamente como gente sin demasiada vergüenza, mina o conquista sus instituciones culturales. Los Institutos Nacionales sufren ataques inverosímiles en un país consciente de su personalidad y a la sombra de nuestras universidades crecen hongos peligrosos, a la vez –paradoja suicida– parásitos y venenosos.

Exigimos aire, aire depurador que se lleve esas miasmas. Abramos ventanas y puertas. Pero, una vez abiertas, que entren por ellas los que han de aplicar el hombro al carro atascado.

Pero como todas las empresas laboriosas, este empuje requerirá autenticidad.

Por eso enderezamos a Ortega este llamamiento tan abiertamente, tan sin miedo a las «avispadas» críticas y acusaciones. Porque vemos en él la única auténtica concreción actual del pensamiento español.

3. Homenaje a Ortega

En el número siguiente de Qvadrante, el cuarto y último, Sacristán concluía su comentario a Introducción a la filosofía de Julián Marías (Qvadrante, los universitarios hablan, núm. 4, mayo 1947, p. 19) comentando que «Ortega alcanza plena importancia como punto de partida para la filosofía actual. Bajo ningún aspecto pueden considerarse sus concepciones –ni ninguna otra– como un punto de arribo.»

Probablemente esta razonable consideración fuera causa del número de homenaje que Laye dedicó a Ortega seis años después, en 1953, con ocasión de su 70ª aniversario en el núm. 23 de Laye, el penúltimo número de la revista (Para la última página de Laye de despedida Sacristán eligió un verso de «Si a la región desierta, inhabitable…» de Garcilaso de la Vega: Sufriendo aquello que decir no puedo.)

«El número de Laye en homenaje a Ortega. La muerte de Laye» es el capítulo que Esteban Pinilla de las Heras dedica al homenaje en su ensayo: En menos de la libertad. Dimensiones políticas del Grupo Laye en Barcelona y España, Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 81-96. Entresacamos algunas de sus consideraciones sobre Sacristán:

1. «Hay que constatar que en 1953 se había acentuado en el seno de la redacción la polaridad entre, por una parte, la vocación más política y pedagógica de Manuel Sacristán, de F. Farreras Valentí y de Pedro Gómez de Santamaría, y por otra parte la vocación cultural más estrictamente catalana representada por los hermanos Ferrater. Laye se había convertido en una revista de ámbito nacional, pues se enviaba gratuitamente a los más importantes colegios de doctores y licenciados en otras capitales españolas. Empezaban a recibirse colaboraciones espontáneas de firmas ya establecidas, las cuales de haber sido aceptadas, hubiesen transformado la naturaleza de la revista. Había, pues, dos opciones: o profundizar la dimensión estatal como un órgano político de oposición, o mantenerse dentro de los límites de una revista cultural catalana, y más propiamente barcelonesa, con una cantidad de páginas sobre arte y literatura locales.» (84-85)

2. «J. M. Castellet, A. García Seguí, Manuel Sacristán y yo mismo nos hallábamos ya entonces en una búsqueda intelectual que concluiría, para unos, cerca del marxismo, y para otros, no muchos años después, en la integración en la clandestinidad en un partido que se definía (entonces) como marxista y leninista. La relación entre minoría y masa, entre quienes piensan, planean, deciden, y quienes ejecutan, no podía ser simplificada de aquella manera [*] . Dicho en otros términos: el texto de Ortega iba a ser leído, de hecho, como una especie de alegato más de la pequeña minoría heterodoxa, protestante, agnóstica, lo que fuese, contra el rebaño religioso y clerical. Lo que, a aquellas alturas, no tenía ya demasiada originalidad.» (87).

(*) Referencia a un texto de Ortega de 1928 dedicado a los niños españoles, llevado por los hermanos Ferrater a la redacción de la revista, que finalmente decidieron no incluir. El texto incluido, de 1914, finalizaba con estas palabras: «…Y aun habíamos de avergonzarnos de ser nosotros quienes viniéramos con estas exigencias, al fin y al cabo hemos nacido en las capas superiores de la sociedad española: pero, ¿que no tendría derecho a decir el obrero en la vida cruda de su ciudad y el labriego en su campiña desértica y áspera? Todo español lleva dentro, como un hombre muerto, un hombre que pudo nacer y no nació, y claro está, que vendría un día, no nos importa cuál, en que esos hombres muertos escogerán una hora para levantarse e ir a pedir cuenta sañudamente de ese vuestro innumerable asesinato».

3. «Teniendo en cuenta el clima político que estaba produciéndose en el país, y que el Régimen había conseguido dos notables éxitos en su política exterior con obvias repercusiones en el interior del Concordato, y los Acuerdos de defensa mutua con los Estados Unidos, respectivamente agosto y septiembre de 1953, las posibilidades de desarrollar la segunda opción [“ser una especie de permanente manifiesto pedagógico-político lanzado desde Barcelona al resto del país”, la opción de Pedro Gómez de Santamaría, Pinilla de las Heras y Sacristán] con nuestras propias fuerzas eran no solamente muy angostas, sino además intrínsecamente llenas de riesgos personales. Manuel Sacristán, a sus veintiocho años, estaba terminando el servicio militar (llevado de un imperativo moral, pues había sufrido ya la ablación de un riñón), y por tanto no solo no tenía tiempo disponible, sino que además estaba en una situación vulnerable.» (94).

Sacristán colaboró en el número 23 de Laye con tres escritos: «Verdad: desvelación y ley», pp. 71-96 (firmado como Manuel S. Luzón); «Teatro: Una pica en Flandes, Un tiro por la culata y algunos hombres nuevos», pp. 126-131 (con la misma firma), y el editorial del número, un sentido y hermoso homenaje al filósofo madrileño, el siguiente texto:

Una tradición venerable distingue entre el sabio y el que sabe muchas cosas. El sabio añade al conocimiento de las cosas un saber de sí mismo y de los demás hombres, y de lo que interesa al hombre. El sabedor de cosas cumple con comunicar sus conocimientos. El sabio, en cambio, está obligado a más: si cumple su obligación, señala fines.

Dos modos hay de señalarlos: poniéndolos fuera de la vida de cada hombre, sin tomar muy en cuenta los trabajos de éste por alcanzarlos y dando por bueno su logro casual, o preocupándose, más que por su consecución, porque los hombres se la propongan. Esta última fue la preocupación de Sócrates, que su nieto Aristóteles expresó de este modo: «Seamos como arqueros que tienden a un blanco.»

Tal es la divisa de Ortega.

Cuando el sabio enseña así los fines del hombre más que enseñar cosas lo que enseña es a ser hombre. Enseña a bien protagonizar el drama que es la vida, a vertebrar el cuerpo que es la sociedad, a construir el organismo que es nuestro mundo, a vitalizar todo lo que es vida común, desde el contacto al lenguaje. Todo eso ha enseñado Ortega en su socrática lección explicada a lo largo de cincuenta y tres años. Su obra, además de enseñar cosas, enseña a vivir y todo lo que el vivir conlleva: convivir –ahí están sus escritos políticos–, hablar –él ha re-creado la lengua castellana–, amar –en Alemania los estudios Über die Liebe [Estudios sobre el amor] son regalo de primavera.

En suma, Ortega ha cumplido respecto a los españoles una función tan decisiva como la que cumplió Sócrates respecto a los griegos. Razón que justifica largamente el homenaje que hoy le rinde Laye.

Esteban Pinillas de las Heras («Un personalismo no cristiano», En menos de la libertad, op cit., p. 191-192) hace referencia a un pasaje del editorial de Laye: «En el trío Jaspers-Ortega-Heidegger, la valoración de Sacristán, tanto la intelectual como la emocional, era positivamente orientada hacia los dos primeros. Antes de su primer viaje a Alemania [1950], Sacristán había leído todo lo importante de Jaspers. A la vez, ya en su primer viaje a Alemania, Sacristán constató que los jóvenes alemanes leían a Ortega en traducciones al alemán (por ejemplo, los Estudios sobre el amor, Über die Liebe, que eran “regalo de primavera”). La proximidad entre el pensamiento de Ortega y el de Jaspers, y más exactamente el compartir ciertas actitudes intelectuales, vitales, y metódicas, a pesar de su distinta formación profesional (Jaspers era médico y psicólogo), está bien descrita en un estudio de Franz Niedermayer traducido al español bajo el título: José Ortega y Gasset: su relación con Alemania y su repercusión entre los alemanes…».

4. Verdad: desvelación y ley

«Verdad: desvelación y ley», probablemente uno de los artículos de mayor relevancia filosófica de los publicados por Sacristán en Laye, se abría con estas palabras:

Hace treinta y un años, Ortega escribía: «Desde hace tiempo sostengo en mis escritos que existe ya un organismo de ideas peculiares a este siglo XX que ahora pasa por nosotros… Claro que tratándose de una ideología en plena mocedad no podrá pedirse que existan ya tratados clásicos donde aparezca con una perfección sistemática. Es más, algunos de estos libros contienen, junto a las ideas de nuevo perfil, residuos de la antigua manera, y como las naves al ganar la ribera, mientras hincan la proa en la arena aún se hunde su timón en la marina.» [Prólogo a la «Biblioteca de ideas del siglo XX», O.C., 1947, p. 304] No todos ni siempre podemos dictaminar con tanta prudencia acerca de las nuevas ideas que aparecieron en ciencia y en filosofía poco después de 1900. Su carácter revolucionario, muchas veces subrayado por las intemperancias en la expresión o por la innovación terminológica, nos lleva fácilmente a juicios precipitados que exageran divergencias hasta convertirlas en contraposiciones, ahondando soluciones de continuidad procedentes de las cosas mismas para hacer de ellas abismos espirituales. A menudo, los innovadores geniales son los primeros en desorbitar la proyección histórica de su tarea: hay páginas en Driesch que parecen escritas en vigorosa refutación de los presocráticos.

Las épocas críticas –es decir: de cambio acusado y rápido– son muy fértiles en exageraciones de ese tipo.

¡Hay tanta pasión pendiente de la suerte de las ideas científicas! Vamos a dedicar alguna atención a una de esas ideas, hoy en trance de replanteamiento. Idea-madre y consolidadora de los sistemas filosóficos, a la especialísima sensibilidad que el europeo tiene para ella ha venido a sumarse la divulgada influencia de Heidegger, cuyos trabajos son a menudo interpretados como una resurrección de la idea antigua y medieval de verdad –porque de esa idea se trata– o, cuando menos, como un restablecimiento de la misma sobre bases conceptuales contradictorias del ideal característico de la cultura europea moderna: la verdad como establecimiento de relaciones objetivas expresables en leyes.

Una selección del mismo artículo de sus consideraciones posteriores sobre Ortega y Heidegger y su teoría de la verdad, y su comparación con el principio de incertidumbre de Heisenberg (Papeles de filosofía, pp. 30-45):

[…] Pero, además, el fenómeno de la verdad, el descubrimiento, se está entonces produciendo respecto de aquellas estructuras del ser-ahí según las cuales se produce toda relación a los demás entes: la misma apertura es aquí abierta a su vez por el ser-ahí comprensor de su mismo ser. Esto quiere decir que cuando el ser-ahí comprende su ser no a través de la pública intervención ni a través de los entes públicamente interpretados, entonces se produce el fenómeno «más originario» de la verdad. Éste es la verdad de la existencia, es decir, la verdad de aquel ser que es proyección hacia su poder ser.

Esa formulación coincide substancialmente con algunos lugares orteguianos, si bien, como es natural, dentro de diversos contextos sistemáticos. Ya en 1914 (El ser y el tiempo apareció en 1927), Ortega había descrito muy precisamente el fenómeno originario de la verdad: «Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga:1 Simplemente que aluda a ella con un breve gesto, que inicie en el aire una ideal trayectoria, deslizándonos por la cual lleguemos nosotros mismos hasta los pies de la nueva verdad. Las verdades, una vez sabidas, adquieren una costra utilitaria;2 no nos interesan ya como verdades, sino como recetas útiles. Esa pura iluminación subitánea que caracteriza a la verdad, tiénela ésta sólo en el instante de su descubrimiento. Por eso su nombre griego –alétheia– significó originariamente lo mismo que después la palabra apocalipsis, es decir, descubrimiento, revelación, propiamente desvelación, quitar de un velo o cubridor. Quien quiera enseñarnos una verdad, que nos sitúe de modo que la descubramos nosotros.» («Meditaciones del Quijote.» Meditación preliminar, párrafo 4. Obras Completas, vol. I, págs. 335-336.)

Pero no sólo el fenómeno de la verdad originaria se encuentra tan bella y completamente descrito en ese monumento miliar que es el opus orteguiano en la historia de la cultura española y en la de la lengua castellana; lo que Heidegger llama el fenómeno «más originario» de la verdad ha sido expuesto por Ortega en la lección VII de En torno a Galileo (O. C., vol. VI, págs. 81 y sigs.). El hombre es, según expresiones de Heidegger, aquel ente cuyo poder ser es de o en su ser. El hombre es, según la insistente enseñanza de Ortega, «futurición». (Cf., por ejemplo, La rebelión de las masas, 2ª parte, par. 8, O. C., IV, 266, en el texto y en nota.) De acuerdo con esto, el sentido más originario del saber (cuya verdad, por tanto, será la verdad «más originaria») estriba en su referencia futurizante, en su referencia al poder ser del hombre: «Este es el sentido originario del saber: saber a qué atenerse… El presente no me preocupa, porque ya existo en él. Lo grave es el futuro» (O. C., IV, 85). La verdad del saber futurizante, verdad originaria, juega aquí el papel que en Heidegger desempeña la «verdad de la existencia», necesariamente ínsita en el ser del hombre: «El hombre se adapta a todo, a lo mejor y a lo peor; sólo a una cosa no se adapta: a no estar de acuerdo consigo mismo respecto a lo que cree de las cosas» (loc. cit., subrayado nuestro). Bajo la belleza de su elegante estilo conversacional, la frase transcrita encierra, con la riqueza de las fórmulas heideggerianas ya vistas acerca de la verdad de la existencia –la verdad más originaria–, una alusión a una faceta constitutiva de la verdad que todavía no hemos recogido en Heidegger. Antes de hacer honor al maestro de Friburgo recorriendo con él la última etapa del camino que lleva a la «fuente» de la verdad, bueno será hacer justicia al maestro de Madrid, transcribiendo el párrafo central de la lección citada, en el que se resume la tesis de la verdad como coincidencia del hombre consigo mismo: «Al vivir he sido lanzado a la circunstancia, al enjambre caótico y punzante de las cosas: en ellas me pierdo, pero me pierdo no porque sean muchas y difíciles e ingratas, sino porque ellas me sacan de mí, me hacen otro (alter), me alteran, y me confunden y me pierdo de vista a mí mismo. Ya no sé qué es lo que de verdad quiero o no quiero, siento o no siento, creo o no creo. Me pierdo en las cosas porque me pierdo a mí. La solución, la salvación, es encontrarse, volver a coincidir consigo, estar bien en claro sobre cuál es mi sincera actitud ante cada cosa» (pág. 82). La coincidencia de resultados respecto al tema de la verdad, coincidencia sin perjuicio de las distintas direcciones en que se mueven el pensamiento de Ortega y el de Heidegger, y sin perjuicio tampoco de la heterogeneidad de las organizaciones sistemáticas de los mismos, sólo es posible por la fundamentación previa y tácita de ambos pensamientos en nociones del ser muy próximas. Páginas atrás se indicó sumariamente la concepción del ser que Heidegger, a pesar de las limitaciones compositivas de El ser y el tiempo, no puede menos de apuntar en esa obra. La siguiente expresión de Ortega –una entre muchas– explica la posibilidad de coincidencias de ambos sistemas: «Pues puede acaecer que la verdad sea todo lo contrario de lo que hasta ahora se ha supuesto: que las cosas no tienen ellas por sí un ser y precisamente porque no lo tienen el hombre se siente perdido en ellas, náufrago en ellas y no tiene más remedio que hacerles él un ser, que inventárselo» (O. C., IV, 84-85).

Con la llegada al fenómeno más originario de la verdad, la investigación alcanza su último núcleo problemático. Si la verdad más originaria es la coincidencia del hombre consigo mismo (Ortega), la verdad de la existencia (Heidegger), la verdad es, entonces, originariamente, un saberse a sí misma. Ese saberse –en seguida veremos en qué sentido se dice– es la condición necesaria para saber acerca de lo otro (el ente). ¿Cómo es ese saberse? Es un saber lanzado al poder ser del ente que se sabe, es un saber futurizante, un saber a qué atenerse. Sin ese saber, el hombre es. Pero sin ese saber, el ser del hombre no es, pues el ser sólo es en la comprensión del mismo. En términos concisos, sin ese saber, sin poseer la verdad de la existencia, el hombre no existe, sino que, ónticamente irrealizada su esencia, la misma existencia (esencia humana) le es sólo posibilidad ontológica.

Esa situación es la que Heidegger ha descrito respecto de todo existencial como modo de la inautenticidad. En este caso se trata del existencial verdad o apertura. Sin duda todo ser-ahí, incluso el sumergido en las habladurías, la curiosidad y la ambigüedad de la caída, tiene un ser ontológicamente constituido por los existenciales. Pero éstos se concretan entonces ónticamente en el modo de la inautenticidad, término que no es expresivo de una valoración ética, sino significativo del hecho muy preciso de que el ser-ahí se comprende a través de la pública interpretación. En nuestro caso, el existencial apertura se concreta ónticamente en el modo no-verdad. Llamaremos verdad, pues, en estricto sentido, al existencial apertura en el modo de la autenticidad; vale decir: el modo en que el existencial apertura se da cuando el ser-ahí, en vez de comprenderse por la pública interpretación, se comprende en «su más peculiar modo de ser» (su más peculiar «poder ser»).

Todo el problema se centra ahora en la dilucidación del qué y el cómo del modo auténtico de la apertura que es la verdad. Este tema, por ser paralelo al del ser, es profundamente estudiado en ¿Qué es metafísica?, publicado en 1928. Es posible resumir brevemente lo que de ese claro y logradísimo escrito interesa a la teoría de la verdad.

El ser-ahí se encuentra cotidianamente sumergido, respecto de sí mismo y de los entes, en la pública interpretación. Está, pues, corrientemente abierto en el modo de la inautenticidad. Está, como dice Ortega, perdido en las cosas, que son los entes –incluso el propio hombre públicamente interpretado. Para ser en el modo de la autenticidad, para ser de hecho en la verdad propia y de los entes, el ser-ahí tiene que apartar la no-verdad en que se hallan aquellos entes y él mismo aprisionados. Esa no-verdad es, precisamente, la familiar presencia cotidiana de las cosas. Dicho en otros términos: le es necesario al ser-ahí anonadarse, él y las «cosas» (los entes familiares a la pública interpretación). La nada, que acosa a la existencia en la angustia, rechaza todas las «cosas» que eran familiares en el vivir cotidiano. El anonadamiento (Nichtung) es la esencia de la nada (WiM?, 31). Pero el anonadamiento no es sólo un alejarse los entes en cuanto familiarmente comprendidos y conocidos por la apertura en el modo de la inautenticidad (no-verdad). Por el mismo anonadamiento de lo seguro cotidianamente, la existencia anonadada deja por primera vez al ente ser lo que es, libre de toda interpretación pública eidética (vorhandenes) o vital (zuhandenes). «La esencia de la originaria nada anonadante está en esto: que lleva al ser-ahí por primera vez ante el ente como tal» (WiM?, 31). Ahora estamos, por cierto, en disposición de comprender mejor por qué la verdad de la existencia es la verdad más originaria. Lo es porque en ella el ser-ahí se anonada ante sí mismo, al volvérsele nada la interpretación pública de su propio ser. Y sólo entonces, al abrirse auténticamente sobre y a sí mismo, se abre a su «ahí», es decir, al mundo. (Esta exégesis se obtiene confrontando la doctrina de WiM? con la expuesta en S. u. Z., 221, núm. 3).

Resumamos lo obtenido para dar un nuevo paso –que esta vez será el último– hacia la esencia y fuente de la verdad. En el anonadamiento, al par que comprende por primera vez su ser –es decir, al par que adquiere por primera vez la verdad de la existencia–, el ser-ahí consigue, también por vez primera, la posibilidad de conocer el ente en cuanto tal ente. Ambos logros ónticos son indisolubles: son el mismo, en sus dos vertientes, pues, como ya había expuesto Ortega en 1923, «en la función intelectual… no logro acomodarme a mí… si no me acomodo a lo que no soy yo, a las cosas en torno mío, a lo que trasciende de mí». («El tema de nuestro tiempo», capítulo IV. O. C., III, 160.) O, más brevemente dicho, y también por Ortega: la verdad de la existencia es también la posibilitación de la verdad del ente porque «yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Benefac loco illi quo natus es, leemos en la Biblia» (Meditaciones del Quijote, prólogo de julio de 1914, Madrid. O. C., I, 322).

Se plantea ahora la última cuestión: aclarar el sentido del fenómeno descrito de la verdad originaria. Ese fenómeno es describible, recordémoslo, concisamente así: la verdad es ontológicamente necesaria, no ónticamente. Cuando ella es, es en el mismo ser. Pero puede no ser. Que la verdad sea ónticamente sólo posible, y no ya real, quiere decir que es fruto de una acción, de un comportamiento (Verhalten). Un comportamiento no es un actuar subjetivamente caprichoso y englobado en el ámbito de la ética, sino el ser en presente del ser-ahí, por el cual es ónticamente un existencial. Si un existencial es un modo de ser, un comportamiento es un modo de ser que es, un modo de ser siendo.

El comportamiento verdadero (el comportamiento abierto en el modo de la autenticidad) se sorprende analíticamente en el hecho de que el juicio, es decir, la proposición de conocimiento, va regida por una consigna de abrición (Offenständigkeit) hacia el ente (WW, 11)3 Para que el juicio, pues, sea verdadero, debe estar regido por la abrición del comportamiento del cual tomará su adecuación a la cosa. Mas el juicio es, en todo caso, sobre un ente o varios entes determinados. Incluso cuando se enuncia sobre el mundo, el juicio mienta el mundo como un ente. (Sólo el juicio metafísico versa sobre el ens qua ens. Pero no sabemos qué es un juicio metafísico ni cuál es su verdad mientras no sepamos qué es el juicio en general y cuál su verdad.) Eso quiere decir que la verdad del juicio viene determinada, en cada caso, por una abrición concreta que le da medida y dirección. Mas, puesto que esa abrición es concreta, se dirige a tal o cual rincón óntico, ¿no necesita a su vez recibir la «medida» de su dirección? Tal es la paradoja interna de la posibilidad de la concordancia o verdad. En este momento crucial, se trata ante todo de no caer en la tentación de introducir un Deus ex machina subjetivo cognoscitivo idealizado: hay que atenerse a lo dado; y lo dado es que el comportamiento se abre siempre en una determinada dirección, sobre un determinado ente, posibilitando el juicio. El análisis del fenómeno lleva a concluir que el comportamiento recibe como un don previo (Vorgabe) su dirección, su medida (WW, 11-12). Ese don previo es, pues, la posibilitación de toda conformidad o verdad. Pero ¿cuál es el fundamento de esa posibilitación?

En la vida cotidiana, en la existencia auténtica, el ente está aprisionado en la cuadrícula de la pública interpretación. Pero, como antes hemos visto, una y la misma cosa es estar los entes en-cubiertos en la no-verdad y estar el propio ser del ser-ahí preso en ella. En la pública interpretación el ser del ente y el ser del ser-ahí están aprisionados. Estas expresiones no son, en último término, metafóricas. Son, al contrario, expresivas de una deducción; el razonamiento en forma diría así: el ser sólo es en la comprensión del ser. En el estado de pública interpretación no hay verdadera comprensión del ser. Luego en el estado de pública interpretación no hay verdaderamente ser.

El ser del ente y el ser del ser-ahí están impedidos de ser mientras no hay abrición. La abrición, pues, libera al ser. Eso es lo que quiere decir la célebre fórmula de «La esencia de la verdad», según la cual «la esencia de la verdad es la libertad» (WW, 12). Será inútil indicar que el pleno sentido de esa proposición se descubre al ponerla en relación con el sentido del ser esbozado en El ser y el tiempo y con la tesis de la naturaleza humana de la verdad (S. u. Z., 226-227). Indiquemos sólo que con la última fórmula transcrita la teoría heideggeriana de la verdad se constituye como definible por la expresión (que nos permitimos proponer)) de inmanentismo de la libertad. La libertad que se da en la abrición sobre el ente es un liberarse del dominio de la pública interpretación y un someterse a aquello mismo para lo que se ha hecho libre el comportamiento: es un someterse a lo abierto en la abrición. Liberarse el ente es romperse la cuadrícula que le encadenaba en la vida cotidiana; liberarse el comportamiento del ser-ahí es someterse al ente tal cual es. Esto es -ya lo vimos- lo que se consigue en el anonadamiento de la nada: «la nada es la posibilitación de la apertura del ente como tal para el ser-ahí del hombre» (WiM?, 32). El anonadamiento, el dejar-ser el ente, es designado en «De la esencia de la verdad» como el ek-sistir: ser dejando que el ente se aleje liberándose, y liberándose también el ser del ser-ahí. Contra una concepción superficial (moral) de la libertad, Heidegger define que la esencia de la libertad es la ek-sistencia. La esencia de la libertad es la ex-posición al ente. El pensamiento de Heidegger es tan poco mítico, tan poco místico y tan poco moralista que resulta perfectamente posible llevar estas definiciones hasta su aplicación más concreta. Es lo que vamos a hacer, con el fin de aclarar esa fórmula y su alcance -y la esencia de la libertad.

Heidegger ha definido el ser-ahí por la proyección. Esto quiere decir: el ser-ahí es el ser de aquel ente en cuyo ser es su poder ser. Las posibilidades de ser se realizan en el comportamiento que es el modo de ser (ontológico) siendo (ónticamente). Pero las posibilidades de ser con respecto a las cuales es el comportamiento se dibujan en el mundo, entre los entes. Es, pues, necesario que el ente sea descubierto tal como él es para que se den verdaderas posibilidades de ser el ser-ahí. Mas el ente sólo se descubre en el ek-sistir, contrapuesto al in-sistir cotidiano sobre las no-verdades de la pública interpretación. Con esto queda dicho que la ek-sistencia es la esencia de la libertad. Por eso, como ha dicho Ortega, «la verdad es histórica» («¿Por qué se vuelve a la filosofía?», O.C., IV, 99). La verdad es el fundamento de la historia; pues sólo el fenómeno de la verdad, es decir, la situación concreta de ek-sistencia real ante el ente, la abrición sobre él, el anonadamiento, el dejar-ser al ente, puede abrir por vez primera posibilidades de ser, arrancando al hombre pre-histórico (en sentido riguroso) de lo que Kant llamó la «cáscara» natural, para lanzarlo a la historia, al comportamiento que realiza posibilidades de ser.

La esencia de la verdad es, pues, la libertad. Y la esencia de la libertad es el dejar-ser, también llamado ek-sistencia (ambas cosas en WW), también llamado anonadamiento de la nada (en WiM?). Ahora bien: la libertad, esencia de la verdad, sólo es con el presupuesto de su don previo, que es la abrición al ente. Ese don previo· no se asume todos los días. Antes al contrario, es refusado in-sistentemente en el perderse en las cosas familiares y utilizadas (Ortega), públicamente interpretadas, en la caída (Heidegger). La libertad, esencia de la verdad, necesita de un entrenamiento que hay que repetir y que· posibilita ónticamente la abrición. Tal es el tema de un escrito bellísimo de Heidegger: «La doctrina platónica de la verdad» (PLW).

El tema de «La doctrina platónica de la verdad» es el estudio del camino y las moradas (Aufenthalte) que hay que recorrer para llegar a la libertad y a la verdad. El precedente inmediato del libro es la doctrina del «De la esencia de la verdad»; preparar la conclusión del primero de esos escritos nos da ocasión para resumir un punto muy importante del segundo.

El dejar-ser, la abrición libre, es relativa al ente. Pero en tanto precisamente que se abre a uno o varios entes determinados por el don previo, recubre al ente en su totalidad. «En la libertad ek-sistente del ser-ahí se produce el recubrir al ente en su totalidad: en ella es el recubrimiento» (WW, 19). Recordemos que según se dijo en «El ser y el tiempo» la no-verdad es tan originaria como la verdad. Ahora se añade aquí, en «De la esencia de la verdad», que la no-verdad, el recubrimiento, es la esencia previa, la preesencia de la esencia de la verdad. (WW, 20). La no verdad, el re-cubrimiento, es anterior a la verdad, al des-cubrimiento4. Éste es el misterio (Geheimnis) del ser-ahí: que en su verdad está su no-verdad, en su libertad su necesidad. Esta situación es ineluctable. El misterio del ser-ahí es la necesidad de la constricción (die Not der Nötigung). El ser-ahí, en su vivir inauténtico, se olvida de la constrictiva necesidad de su ser –es decir, de la inevitable necesidad con que recubre al descubrir–, de su misterio. Y al olvidarse del misterio se lanza y se pierde en «lo corriente y sus fuerzas». Está el ser-ahí, entonces, en el error, que es errar: errar de un ente a otro de los que le son accesibles en la vida corriente, con olvido no sólo del ente en su totalidad, sino también del misterio, de la constrictiva necesidad según la cual no puede estar en la verdad (de un ente) sin estar en la no-verdad (del ente y del ser). Errar es in-sistir sobre los entes en vez de ek-sistir al ente en su totalidad (WW, 21).

Ahora bien: es el mismo ser-ahí del hombre el que fundamenta tanto la apertura como la abrición, la libertad, la verdad, el re-cubrimiento, el misterio y el olvido del misterio en el re-cubrimiento del mismo, es decir, en el re-cubrir que se re-cubre a sí mismo: «existiendo, es el ser-ahí in-sistiendo» (WW, 21). Por eso es necesario para ser hombre (no para ser mejor hombre) conseguir que «a veces» (como se dice en WiM?) se concrete el existencial apertura en el modo auténtico de la verdad, que es libertad, que es ser en el misterio de la necesidad de la constricción. El modo de la inautenticidad, el olvido del misterio, se cumple cotidianamente, recubriéndose así al ser por impedir su comprensión. Pero el ser sólo es en la comprensión. Por eso el ser no es verdaderamente en el modo inauténtico, incornprensor del ser: por eso, y no por un eticismo subrepticio, vale la tesis de que el ser del hombre, para ser, necesita ser libre, ser verdadero, ser en el misterio, en la necesidad de la constricción. Para ese fin se requiere la «periagogé hóles tes psychés», «la guía hacia la con-versión del hombre todo en su esencia» (PLW, 23). Sólo entonces puede ser la verdad en sentido estricto: «…es necesario que irrumpa la necesidad en la cual no sólo –y siempre– el ente, sino también por fin el ser se hace cuestionable. A causa de que esa necesidad permanece latente, la esencia originaria de la verdad yace todavía en su origen oculto» (PLW, 52). Aquí se funda la necesidad de la «paideia», de la formación: ella es el arte de poner al hombre en la necesidad de la constricción, que es el fundamento del ser-ahí del hombre y con ello el fundamento de la ek-sistente libertad y de la verdad -el fundamento de la irrupción del ser en el ente.

Si reconocemos la profundidad última y la rigurosa construcción de esta teoría de la verdad, que de.signamos como inmanentismo de la libertad, ¿nos vemos obligados a abandonar el concepto de verdad de nuestros sabios, aquel concepto que subyace a la verdad del saber de que ha vivido Europa durante cuatro siglos, y del que vive todavía por más diversas que sean las formulaciones que hoy recibe?

II

1. El estudio de la cuestión propuesta no se justifica sólo en orden al tema de la verdad teorética. Hemos visto que la verdad es histórica, en el sentido de que ella decide de la historia empírica; ella abre mundo y, en consecuencia, sienta nuevas posibilidades de ser. De aquí que la aparición de una nueva teoría de la verdad, y sobre todo su presunta pugna con otras concepciones coetáneas, afecte al ser (del hombre) y no al mero estar. Sin duda una cosa es la verdad y otra cosa la teoría de la verdad. Pero la teoría de la verdad es conciencia de la verdad y debe explicar todos sus modos. De hecho, toda teoría de la verdad explica los modos de verdad asequibles desde ella. Estudiar la situación que plantea una teoría de la verdad, acaso pugnante con otras históricamente valiosas, es intentar «saber a qué atenerse» (según la frase de Ortega) acerca de las posibilidades abiertas o cerradas por aquellas teorías.

Ortega y Heidegger nos han contestado a la pregunta: ¿cuál es la teoría de la verdad que, con precedentes más o menos lejanos, se hace explícita en la metafísica europea durante los años próximos a la primera guerra mundial? Es la teoría que define la verdad por la esencial libertad. La cuestión con cuyo breve estudio terminaremos está provocada por la afirmación frecuente de que tal teoría es incompatible con las concepciones que dominan en la ciencia contemporánea y en la epistemología de ella, concepciones que proceden de las raíces galileanas de nuestra física; pues aunque a menudo esa procedencia sea por vía crítica o de inversiones de sentido, uno sólo es el impulso y el «comportamiento» y él obliga, en fidelidad a sí mismo, a tales rompimientos dogmáticos. Éstos se deben a la necesidad de sustituir datos erróneos o insuficientes, y perspectivas incorrectas determinadas por aquellos errores o insuficiencias. Pero la continuidad del «comportamiento» se mantiene: un mismo gremio se honra con la inscripción de Galileo y Planck, obreros del mismo oficio. Aun más: «…la ciencia es capaz de progresar sin contradecirse. Los edificios construidos sólidamente por ella no son derribados por los progresos ulteriores, sino englobados en edificios más vastos.» (De Broglie: «La física nueva y los cuantos», Buenos Aires, 1943, pág. 15). En otras palabras: sea lo que sea aquello que hoy entienda el sabio por «verdad física», ese concepto tiene tradición y está en ella. En cambio, ¿qué tradición tiene la teoría de la verdad que hemos denominado inmanentismo de la libertad? Por la pluma de Ortega y por la de Heidegger, esa teoría apela a una ascendencia venerable: el pensamiento presocrático. Pero precisamente contra los, restos de presocratismo se levantó la física europea.

Los representantes de teorías de la verdad cuya tradición parece contraria a la del inmanentismo de la libertad son los investigadores de la ciencia de la naturaleza. Estudiosos de la ciencia de la naturaleza no son los investigadores de la naturaleza. Éstos pueden trabajar sin necesidad de formularse expresamente una teoría de la verdad. Aquéllos, pues, y no éstos, son los destinatarios de nuestra pregunta; se trata de los llamados «físicos teóricos» y de los lógicos especializados en el estudio de la física.

2. Es oportuno aludir a un terreno de la investigación física misma en el que se ha planteado una situación sugeridora de un paralelo con determinadas tesis del inmanentismo de la libertad. Se trata de la «problemática del observador» introducida en la física atómica por la teoría de los quanta.

El primer hecho explicado por la teoría heideggeriana de la verdad y por Ortega es el de que no hay verdad del ente sin verdad de la existencia. No hay verdad del ente sin que éste sea dejado-ser por el anonadamiento que es sólo posible en la verdad de la existencia. Ese dejar-ser sólo es referible, propiamente, al ente en total; no puede darse plenamente, sin antinomicidad interna, en la interrogación formulada a un ente, pues con tal interrogar queda recubierto el ente en total, universal y distributivamente. Esta es precisamente la situación descrita como necesidad de la constricción, que constituye el misterio.

Tal descripción es comparable a la expresada por la relación de indeterminación de Heisenberg, situación que se produce al intentar evitar el recubrimiento de un ente (posición o impulso) en el estudio de otro (impulso o posición, respectivamente). La situación es la siguiente: la observación de un fenómeno intraatómico introduce en el mismo un quantum de energía que lo perturba –que no le deja-ser. Por eso el problema del dejar-ser está muy vivo en los físicos teóricos que escriben acerca de mecánica cuántica –Heisenberg, De Broglie, Schrödinger, Bohr–. De Broglie llega a explicar la necesidad del concepto de quantum como derivada del hecho de que, aunque el fenómeno físico sea explicable bien por una determinada localización entre coordenadas, bien por una consideración energética, el mismo hecho de que ambas explicaciones sean posibles impone admitir metódicamente que hay en el fenómeno base para ambas hipótesis (ob. cit. 7-38). Aquí hay que entender el término fenómeno en sentido riguroso, no en el de cosa: de otro modo haríamos una afirmación metafísica, sentada de hecho por el sabio que citamos, pero que nosotros deseamos evitar. Por esta razón hemos subrayado el adverbio «metódicamente»5.

El propio Heisenberg expone así la discrepancia entre los conceptos clásicos que permiten construir aparatos. de investigación y las funciones ondulares de espacio polidimensional (no comprendido en aquellos conceptos clásicos) a que da lugar la mecánica cuántica: «De esta discrepancia resulta la necesidad de trazar, al describir los procesos atómicos, una línea de separación entre los aparatos de medición del observador, que se describen con nociones clásicas, y el objeto de la observación, cuya conducta es representada por una función ondular. Ahora bien, mientras que, tanto sobre un lado de la línea de separación… como por el otro… las relaciones están bien determinadas…, se manifiesta, sin embargo, la línea de escisión en la aparición de relaciones estadísticas. En el lugar de la escisión, pues, el efecto del medio de observación sobre el objeto que hay que observar debe ser concebido como una perturbación parcialmente incontrolada» (Heisenberg: «La transformación de los principios de la ciencia natural exacta» Revista de Occidente, número 138, p. 284. Hemos subrayado las expresiones sugeridoras de la temática del dejar-ser)….

Notas

1 El que vivamos ordinariamente de verdades que nos han “dicho» (juicios) es lo que origina y determina la limitación de perspectiva de la doctrina tradicional de la verdad, construida sobre la verdad derivativa resultante de la comprobación de la adecuación de aquellas verdades.

2 La proposición de conocimiento se hace a la mano, dirá Heidegger trece años después. Cf. S. u. Z., pp. 224-225.

3 Un tema interesante de exégesis heideggeriana es el de precisar por qué en WW Heidegger sustituye los derivados del verbo erschliessen (que traducimos con derivados del latín aperior, ej. apertura), por los del verbo offen (que traducimos a partir del castellano abrir, ej. abrición). El lector debe disculpar que por evitar una lectura dilatada le propongamos simplemente una interpretación del hecho sin detenernos en fundamentarla. Erschliessen y sus derivados creemos designan el estar abierto como existencial fundamentalmente de la verdad y de la no-verdad (apertura). Offen. y sus derivados designan el modo estrictamente verdadero del estar abierto (abrición).

4 Esta doctrina, entendida de un modo literal, es contradictoria de la expuesta en El ser y el tiempo, según la cual «sólo en tanto el ser-ahí es abierto es también cerrado; y en tanto que con el ser-ahí es ya descubierto el ente intramundano es tal ente, como encontrable en el mundo, encubierto (oculto) o desfigurado» (S.u..Z. 222). De Waehlens se refiere a ello como a auténtica dificultad hermenéutica. Pero no hay tal dificultad: S.u.Z. es una analítica ontológico-existencial preparatoria: su tema es el ser-ahí. Y en la estructura ontológica de éste, la apertura que es la verdad en general, es sin duda fundamentante de la no-verdad: le es «anterior». Pero en WW el tema es la esencia de la verdad del ente o, como hace notar el propio Heidegger en su observación final, el tema es la verdad de la esencia (aclaremos: de la esencia del ente). Y en este terreno, el ente es siempre dado ante todo recubierto por la caída. No sólo por lo que en esa caída hay de sometimiento a la pública interpretación, sino también por lo que procede de la Geworfenheit (estado de yecto, Gaos) que es constitutiva del ser-ahí; estado de yecto que se salva inauténticamente en su abandono en el olvido de sí mismo, conseguido en el sumergirse en las cosas que le son familiares.

5 El sentido de nuestra alusión a la problemática epistemológica de la teoría de los quanta está inspirado en Karl Friedrich von Weizsäcker, «Beziehungen der theoretischen Physik zum Denken Heideggers», en Martin Heideggers Einfluss auf die Wissenschaften, Bern, 1949, págs. 172-174.

5. Ortega y el final del vitalismo

En «La filosofía desde la terminación de la II Guerra Mundial hasta 1958» (Papeles de filosofía, pp. 122-125), Sacristán dedica a Ortega el siguiente apartado:

l. El vitalismo del siglo XX.

A diferencia del vitalismo culturalista de Dilthey, o del psicologista de Klages, las tendencias de ese nombre que más concretamente llegaron a cuajar en la primera mitad del siglo xx se fundamentaban en la biología. Por un momento pareció que el desarrollo de esta ciencia fuera realmente a dar duradero impulso al vitalismo. Pronto, empero, se sucedieron importantes descubrimientos químico-biológicos que volvieron a situar en el primer plano del temario biológico los problemas que la biología vitalista consideraba irrelevantes y caducados. La concepción «organicista» o «enteléquica» de Driesch –básica del vitalismo del siglo XX– se apoyaba en determinados descubrimientos ontogenéticos (experimentos del erizo de mar de Driesch, por ejemplo) para afirmar que la verdadera tarea de una concepción biológica de la realidad no consiste en descubrir cadenas de causas presuntamente explicativas de la vida, sino en precisar las estructuras –internas y externas al organismo– que determinan finalísticamente (como en la biología aristotélica) su funcionalidad (estructuras internas) y su comportamiento (estructuras externas). Los representantes de este vitalismo consideran aún su orientación como la única viva en biología (Thure von Uexküll ha publicado en 1953 uno de los libros doctrinalmente más ambiciosos de la escuela), pero el hecho es que, con el renacer de los estudios biológicos evolucionistas y químico-biológicos, el vitalismo está perdiendo su base científica. La misma institución que simbolizaba las aspiraciones de la escuela –el Institut für Umweltforschung fundado por Jakob von Uexküll en Hamburgo– quedó prácticamente muerta al terminar la guerra.

2. El historicismo de Ortega. Ya algunos años antes, el más importante pensador «vitalista» de la Europa de anteguerra –José Ortega y Gasset– sometía sus ideas a una nueva acentuación que las trasladaba del campo vitalista a un horizonte más propiamente historicista. No se trata de suponer una cesura sistemática importante entre el filósofo de la «razón vital» y el de la «razón histórica» (sería incluso muy difícil deslindar cronológicamente el uso de esas dos expresiones), pero sí de señalar que en el pensamiento orteguiano que tiene su primera manifestación en forma de libro en Ideas y creencias (1940) y se redondea bajo el significativo rótulo de Historia como sistema (1941), el concepto más o menos vago de «vida» cede su lugar al de «historia», que posibilita una articulación más clara –más «sistemática»– de los motivos permanentes del filosofar de Ortega.

3. Los temas existenciales y la razón. La historización de su filosofía permite a Ortega interpretar antiguos apotegmas suyos –«yo soy yo y mi circunstancia»– en el sentido del filosofar concreto del existencialismo. Ya en las primeras páginas de Historia como sistema Ortega afirma el rango filosófico de las necesidades más concretas e inmediatas de la existencia humana, y, ante todo, la de «saber a qué atenerse» en la situación histórica en que se encuentra. De esta urgencia del verdadero saber deriva la versión orteguiana del tema anticientificista: «La vida es prisa y necesita con urgencia saber a qué atenerse, y es preciso hacer de esta urgencia el método de la verdad. El progresismo, que colocaba la verdad en un vago mañana, ha sido el opio entontecedor de la humanidad. Verdad es lo que ahora es verdad, y no lo que se va a descubrir en un futuro indeterminado.»

Pero, fiel a su tema central, a lo que en un anterior período de su obra Ortega había llamado «el tema de nuestro tiempo» –la fusión de motivaciones históricas (vitales) con la estructuración racional–, el filósofo no deriva de su crítica de la ciencia una postulación de irracionalismo. Como fruto de una detallada consideración de la historia de la ciencia moderna –tema que constituye el núcleo de una de sus obras póstumas–, Ortega apunta a un concepto de filosofía que se inserta en la tradición de esta ocupación intelectual más armónicamente que el final misticismo de las corrientes existencialistas. El rumor de que Ortega publicaría una metafísica sistemática sigue aún sin confirmarse por las publicaciones póstumas. Pero en éstas se encuentran, en cambio, formulaciones bastante precisas de un ideal filosófico más bien clásico.

4. El concepto de filosofía. Las ciencias son para Ortega una contemplación «oblicua» y a medias de la realidad. En la crisis de fundamentos que experimentan las ciencias de la naturaleza en el siglo XX, lo único que se salva de ellas es su función de información y de instrumentalidad fenoménica. «Lo que no ha fracasado de la física es la física.» Ha fracasado, en cambio, la pretensión de convertir las ciencias en filosofía, en visión del mundo que, por contener siempre una apelación a ulteriores complementos que pueden alterar el cuadro total, no da de sí un «saber a qué atenerse». Ni siquiera sobre sí misma sabe la ciencia a qué atenerse, pues su entrega a la tarea positiva y formal de la construcción de grandes sistemas descriptivos y operacionales es lo contrario de un progresar hacia las raíces. La filosofía es, por el contrario, un saber radical: «La filosofía, que es el radicalismo o extremismo intelectual, se resuelve a llegar por el camino más corto a esa línea última donde los principios últimos están, y por eso no es sólo conocimiento desde principios como los demás [conocimientos], sino que es formalmente viaje al descubrimiento de los principios.» No obstante, los trabajos póstumos de Ortega publicados hasta ahora no permiten reconocer una nueva versión sistemática de su pensamiento. Y no es probable que esa circunstancia se deba simplemente a la muerte del filósofo. Pues en esas publicaciones póstumas hay textos que permiten suponer que la obra de Ortega estaba esencialmente cumplida antes del período aquí estudiado, y que pasará a la posteridad como la inquieta, socrática exploración de la «vida» o la «historia» que ya era antes: «De todas suertes, no cabe desconocer que siendo la filosofía la exploración hacia los auténticos principios, es esencial o inexcusable al filósofo extenuarse en el esfuerzo de exhumar esos [aparentes] “principios” pragmáticos, latentes, que en los secretos hondones de sí mismo actúan y le imponen –como “evidentes”– arbitrarias asunciones en que no repara o que, si repara en ellas, solemniza con el pomposo título de principios. Esta faena de denunciar presuntos principios no es solo una de las ocupaciones del filósofo; es el alfa y la omega de la filosofía misma.»

Obras: Historia como sistema y Del imperio romano, 1941. Esquema de las crisis, 1942. Dos prólogos, 1945. Papeles sobre Velázquez y Goya, 1950. El hombre y la gente, póst., 1957. ¿Qué es la filosofía? Póst., 1958. La idea de principio en Leibniz, póst., 1958.

6. Sobre Misión de la universidad

Tampoco escatimó Sacristán elogios (y críticas) a Ortega en uno de sus textos clásicos: «La Universidad y la división del trabajo» (Intervenciones políticas, ob. cit., pp. 98-152). Una selección de sus comentarios (pp. 101-115):

[…] El mismo Hutchins y, en general, los críticos progresistas perciben por debajo de la anécdota multiversitaria la disgregación de la cultura moderna. Ortega formuló ya en Misión de la Universidad la relación entre el problema universitario y la crítica situación disgregada de la cultura capitalista madura. «Todo aprieta para que se intente una nueva integración del saber, que hoy anda hecho pedazos por el mundo. Pero la faena que ello impone es tremenda y no se puede lograr mientras no exista una metodología de la enseñanza superior»1. No es fácil encontrar exposiciones del tema tan clarividentes y precisas como las de Ortega, que obliga a contemplar la necesidad de una especialización de la universidad en la «construcción de una totalidad.»2 Pero el motivo también en los escritos de numerosos autores cuya limitación doctrinal (en comparación con Ortega) revela más directamente las dimensiones prácticas del problema y de la tendencia liberal a resolverlo mediante una paradójica conversión del humanismo tradicional en una nueva especialidad…

Probablemente no sería justo ver en la utopía de la universidad sapiencial y universalista sólo ese juego ideológico acaso inconsciente. Sobre lodo si se tiene en cuenta que lo académicos liberales se enfrentan con el demagógico cinismo o la conformista torpeza de los académicos ya comúnmente llamados tecnócratas, organizadores activos de las alienaciones del estudiante y del científico y de las fetichizaciones de la ciencia-técnica señaladas por los liberales.3 Pero en las doctrinas de éstos hay un elemento de autocontradictoriedad que impone un análisis orientado a descubrir el fundamento social de sus inconsistencias. La autocontradicción liberal es expresión del moderantismo característico de esa tradición de pensamiento. El intento de compromiso intelectual, tan frecuente en ella, da aquí resultados inconscientes. Hutchins, por ejemplo, piensa que «lo que necesitamos son instituciones especializadas y hombres no especializados».4 Pero si de verdad ningún hombre es especializado, los departamentos o las cátedras no lo podrán ser realmente más allá, por ejemplo, de la especialización de una escuela de artes medieval (y ya eso es conceder mucho). Ortega, por su parte, parece no percibir lo imposible de su postulación de que «lo más ineludible» es «la enseñanza de la cultura»5 Una cultura, aunque el individuo la asimile en un proceso de aprendizaje, no se puede enseñar en sentido técnico-didáctico. «Enseñar una cultura» sólo tiene sentido –en el contexto de Ortega– si se entiende por «cultura» la llamada «cultura superior», un conjunto de conocimientos más o menos especiales y de formas de tráfico de las de las capas dirigentes de la clase dominante. Sólo reduciendo la realidad social cultural a la subcultura de la burguesía ilustrada hegemónica se puede construir con sentido (pero no sin crear nuevas dificultades) la expresión que usa Ortega. Eso revela la limitación, el moderantismo de las propuestas, que se da también, por lo demás, en la de Hutchins recién citada: «enseñar cultura» o formar «hombres no especializados» en «instituciones especializadas» sería en la práctica, una vez despojada la idea de su ininteligibilidad literal, dedicar un equipo, que se sacrificaría en especializarse como científicos (Hutchins) o como maestros de cultura (Ortega), a la tarea de perpetuar la existencia de una capa ilustrada, alimentada por especialismos compensadores de su gratuidad social: el especialismo de sus maestros, el de los administradores económicos y políticos del capitalismo (de un capitalismo que tendría en la gran capa ilustrada su más firme sostén integrador) y el especialismo de los trabajadores industriales y rurales productores de la plusvalía. Este breve repaso de la temática considerada acumula más cuestiones de las que es posible examinar al hilo de un discurso rápido. Vale la pena detenerse a examinarlas de nuevo más de cerca.

Universidad, hegemonía y división del trabajo

La actitud liberal contiene siempre y explícitamente una aspiración a componer la fragmentada vida moral de los individuos de la sociedad capitalista. En esto estriba, como queda dicho, su superioridad sobre el reformismo tecnocrático. Pero, como también se ha indicado, la aspiración liberal es ambigua, porque la misma fragmentación o descomposición de la vida moral en el capitalismo; la «falta de cobijo» a que justificadamente se refieren los escritores medievalizantes, es un fenómeno bifronte: no hay que olvidar que la desorganización de la vida moral en el capitalismo es el reverso de la rotura de la orgánica servidumbre feudal, ni que con la destrucción de ésta se universalizó la idea de libertad. Por eso el intento explícito liberal de recomponer la vida moral de los individuos puede muy bien degenerar en un esfuerzo implícito por recomponer la organicidad, la integración social, sin plantearse el problema básico de la previa subversión de los órdenes jerárquicos de dominio que hasta ahora, por tratarse de sociedades de clase, son los elementos activos inevitables de toda organicidad social. Así la búsqueda anticapitalista de la recomposición o reintegración de la vida moral puede desembocar en una legitimación implícita –explícita en el anticapitalismo reaccionario– de la autoridad social organizadora o «vertebradora». Y como ésta, en ausencia de revolución socialista, no puede ser hoy –cualesquiera que sean las ilusiones de los autores– sino una autoridad capitalista, el resultado final de esa línea de pensamiento y de acción es el robustecimiento del poder de la gran burguesía, beneficiada ahora por la represión autoritaria y militar de las manifestaciones de descomposición y fragmentación de la sociedad capitalista, por la «superación del parlamentarismo» o por la «superación de la democracia inorgánica». El resultado de la crítica medievalizante, irracionalista, del capitalismo es la ideología fascista. En esta interpretación obvia de la historia ideológica europea pueden coincidir escritores tan dispares como Lukács, Russell o Della Volpe, etc.

Es fácil observar esa dialéctica en textos propagandísticos, directamente apologéticos del capitalismo. Pero instruye poco. Enriquece, en cambio, la experiencia social estudiar el núcleo de la cuestión de la mano de algún desarrollo doctrinal importante. La Misión de la Universidad de Ortega no sólo es un ensayo insuperado en la literatura de lengua castellana sobre el tema, sino probablemente uno de los escritos ideológicos más claros, sólidos y coherentes de la abundante bibliografía mundial sobre la crisis universitaria.

El esquema general de Ortega se basa en una distinción de tres funciones históricas de la Universidad. Primera, la transmisión de cultura; segunda, la enseñanza de las profesiones; tercera, la investigación científica y la educación de nuevos hombres de ciencia. Sobre esa observación organiza Ortega una serie de valoraciones programáticas que constituyen su propuesta de solución del problema universitario. La tercera función de su esquema, la investigación científica, se rechaza de la universidad, no por hostilidad a la ciencia, que ha de ser, según Ortega, la periferia nutricia de la institución universitaria, sino porque la tarea científica no corresponde a la «misión de la universidad», a lo que «debe ser» el «hombre medio». Pues éste es el léxico de Ortega. «No veo razón ninguna densa para que el hombre medio necesite ni deba ser un hombre científico. Consecuencia escandalosa: la ciencia, en su sentido propio, esto es la investigación científica, no pertenece de una manera inmediata y constitutiva a las funciones primarias de la universidad ni tiene que ver sin más ni más con ellas»6. Obsérvese que el uso por Ortega de la expresión «hombre medio», aunque sin duda en la estela de las tendencias aristocratizantes que prepararon la ideología fascista, no es particularmente reaccionaria, sino por el contrario liberal y progresista. Pues, aunque reserve la ciencia para el hombre no-medio, el esquema de Ortega implica que la universidad está a disposición del «hombre medio»: «La universidad consiste, primero y por lo pronto, en la enseñanza superior que debe recibir el hombre medio.»7

De éste afirma Ortega –por lo que hace a la segunda «función histórica» de la universidad– que hay que hacer (de él) un buen profesional»8. Pero lo que caracteriza la concepción de Ortega es la acentuación de la primera «función histórica» de la universidad: «Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un hombre culto –situarlo a la altura de los tiempos. Por tanto, la función primaria y central de la Universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas culturales. Estas son: 1.º Imagen física del mundo (Física). 2º. Los temas fundamentales de la vida orgánica (Biología). 3º. El proceso histórico de la especie humana (Historia). 4.ª La estructura y el funcionamiento de la vida social (Sociología). 5.ª El plano del Universo (Filosofía)».9 Los cinco temas componen en Misión de la Universidad lo que Ortega llama «Facultad de Cultura», núcleo de la Universidad y de toda la enseñanza superior. La consecuencia con que Ortega llega al detalle de su programa, la resolución de ese programa, no debe hacer olvidar el carácter nostálgico de sus fines: es un programa que aspira a reintegrar la cultura, a recomponer un alma laica a éste que Marx llamó «mundo desalmado», sin tocar para nada sus fundamentos. La nostalgia explica que no falten en el gran ensayo de Ortega ni el error histórico sobre la «universalidad» universitaria ni siquiera el lamento utópico-regresivo o involutivo de la burguesía post-ilustrada. Ortega cree, por raro que parezca a quien admira sus conocimientos históricos y ha aprendido de ellos, que «la Universidad medieval no investiga» y que «se ocupa muy poco de profesiones», porque en ella todo es «cultura general» –teología, filosofía, «arte»–10. Pero en realidad la universidad medieval ha sido, por el contrario, la reunión de unas pocas «escuelas técnicas superiores» profesionales, corporativas o de gremio (teólogo fue y es una profesión). Y en el siglo XX ni el más anticlerical de los historiadores puede negar importancia a la investigación –filosófica y teológica, desde luego, pero también física y, sobre todo, lógica– realizada en las universidades medievales. Mas el secreto de la eficacia de esas falsas imágenes de la universidad medieval ha sido recordado ya: lo que echa de menos el liberal, incapaz (dicho sea en honor suyo) de una apología tecnocrática del capitalismo maduro, es la integración u organicidad de la sociedad medieval. Ortega mismo declara ese motor de su pensamiento sobre la universidad, aunque sea poniendo, al modo idealista, la carreta delante de los bueyes: «Comparada con la medieval, la Universidad contemporánea ha complicado enormemente la enseñanza profesional que aquélla en germen proporcionaba, y ha añadido la investigación quitando casi por completo la enseñanza o transmisión de la cultura. Esto ha sido evidentemente una atrocidad. Funestas consecuencias de ello que ahora paga Europa. El carácter catastrófico de la situación presente se debe a que el inglés medio, el francés medio, el alemán medio son incultos, no poseen el sistema vital de ideas sobre el mundo y el hombre correspondientes al tiempo»11. El idealismo «espontáneo» del intelectual europeo moderno ignora que es la atomización inorgánica de la base social la que no permite una sobrestructura ideológica integrada, sino sólo la proliferación de ideologías cambiantes que caracteriza el mundo sobrestructural capitalista. Ortega parece olvidar que no existe hoy el sistema vital de ideas (propiamente, de creencias, si se usa con cuidado su propio léxico) y pasa aquí por alto que lo que impide la vigencia de un sistema de creencias no es la multiplicidad de las ideas (por ejemplo, de los conocimientos) –pues esa multiplicidad es un dato permanente desde tiempos remotos–, sino la estructura atomizada de la base capitalista madura, pero a pesar de eso se acerca más de una vez a una formulación realista del problema. La siguiente, por ejemplo, aunque desemboque en la común ilusión idealista, contiene ya, sin embargo, implícitamente realidad bastante para apuntar a una práctica política: «Hay que reconstruir con los pedazos dispersos –disiecta membra– la unidad vital del hombre europeo», dice, por de pronto, llegando finalmente a la realidad social elemental, la vida del individuo. La fórmula resolutoria de esa tarea será idealista: «¿Quién puede hacer esto sino la Universidad?» Pero entre esas dos frases, entre el planteamiento de la tarea y su solución, aparece la mediación política –aquí sólo incoada– que da realidad incluso a la solución idealista universitaria. La mediación hacia la política empieza al «evitar utopismos». «Es preciso lograr que cada individuo o –evitando utopismos– muchos individuos lleguen a ser, cada uno por sí, entero ese hombre.»12

Ortega llega por ese camino al tema de la hegemonía: es necesario, para reorganizar una sociedad de clases en fragmentación, que una capa de individuos –«muchos individuos»– se mantenga en tensa integración interior y, segura de sí misma, dicte al resto de la población valores y creencias concordes con las dominantes sociopolíticas de la base social. «La sociedad», escribe Ortega, «necesita buenos profesionales –jueces, médicos, ingenieros–, y por eso está ahí la Universidad con su enseñanza profesional. Pero necesita antes que eso y más que eso asegurar la capacidad en otro género de profesión: la de mandar. En toda sociedad manda alguien –grupo o clase, pocos o muchos. Y por mandar no entiendo tanto el ejercicio jurídico de una autoridad como la presión e influjo difusos sobre el cuerpo social. Hoy mandan en las sociedades europeas las clases burguesas, la mayoría de cuyos individuos es profesional. Importa, pues, mucho a aquéllas que estos profesionales, aparte de su especial profesión, sean capaces de vivir e influir vitalmente según la altura de los tiempos. Por eso es ineludible crear de nuevo en la Universidad la enseñanza de la cultura o sistema de las ideas vivas que el tiempo posee. Ésa es la tarea universitaria radical. Eso tiene que ser antes y más que ninguna otra cosa la Universidad.»13

La Universidad es una institución que produce y organiza hegemonía, acertadamente distinguida del dominio político-estatal propiamente dicho. El desarrollo de Ortega desemboca así en una verdad elemental e importante que, si llevara otra firma, escandalizaría a más de un entusiasta suyo. Hay que añadir que el carácter burgués de la formulación de Ortega no está en la alusión a la burguesía hoy dominante, alusión que es en su texto muy imprecisa y genérica. Pues, aparte de que su adhesión clasista consciente era más bien aristocratizante, como ya lo sugiere su liberalismo no-democrático, Ortega añade a lo dicho: «Si mañana mandan los obreros, la cuestión será idéntica: tendrán que mandar desde la altura de su tiempo; de otro modo serán suplantados.»14 El que lea estas palabras podrá oír en ellas un retintín sardónico, sobre todo si se imagina al Duque de Alba leyendo el ensayo de su amigo el filósofo. Pero para entender un texto hay que empezar por tomarlo al pie de la letra. Literalmente tomado, el texto revela su carácter conservador en su afirmación implícita de la eternidad de la sociedad de clases y del estado. Ortega lleva razón al pensar que si la sociedad es siempre clasista –presupuesto para él obvio–, siempre habrá estado y siempre habrá, como manifestación integradora, interiorizadora del dominio político, necesidad o conveniencia al menos de poder no-jurídico ni económico, sino ideal, mental.

Ortega apunta incluso a una precisa función de los académicos dentro del aparato general de la hegemonía: esa función sería la de un afinamiento crítico del grosero ejercicio hegemónico que practica la prensa (en este contexto utiliza Ortega, refiriéndolo a la universidad, la precisa expresión «poder espiritual»15. Pero la especialización de los universitarios dentro de la organización de la hegemonía de las clases dominantes no es sólo programa, sino un hecho ya conocido. Hecho que significa, por de pronto, que el aparato hegemónico de la sociedad moderna rebasa la universidad. La posición de ésta en dicho aparato no es exactamente la misma en todas las sociedades. En la inglesa, por ejemplo, la universidad tradicional ha practicado la producción de hegemonía en una forma todavía más pura que la contemplada en el proyecto de Ortega: la universidad inglesa tradicional educaba principalmente a ser gentleman, modelo que seguir (por lo miembros de la misma clase) o que respetar (por las clases dominadas). La universidad alemana clásica se situó de otro modo en el dispositivo hegemónico: a través de su prestigio científico (no tanto educativo, como en el caso de la inglesa) produjo, además de hombres, ideas, instrumentos conceptuales de la hegemonía.16

En la realidad universitaria anterior a la segunda guerra mundial y en el pensamiento de los grandes autores liberales –por ejemplo, en el de Ortega, aquí tomado como modelo– la universidad tiene una división interna del trabajo que da complejidad y extensión a su posición en el cuadro más amplio de la división técnica y social del trabajo en la sociedad. La transmisión o «producción» de cultura es la función hegemónica inmediata: trabajo de los académicos más teorizadores, más especulativos o más propagandistas. La enseñanza de las profesiones (salvo por lo que hace a las claramente parasitarias) es trabajo mediatamente productivo y también mediatamente organizador de hegemonía a través de la función representativa y estabilizadora de los profesionales. Por último, la producción de ideas científicas, la investigación, es un trabajo realmente distinto, en la sociedad moderna, de un modo antes desconocido: como fuerza productiva que ella misma es, la ciencia es fundamento necesario de las profesiones no parasitarias. Y por el prestigio que ha adquirido ya desde siglos, la ciencia es imprescindible, aunque sea falseada, para construir cualquier hegemonía. Los médicos falsamente investigadores de los campos de concentración nazis son una documentación macabra y elocuente de este hecho.

Notas

1 Ortega y Gasset, José, Misión de la Universidad, en Obras Completas, 1º edición, Madrid, 1947, vol. IV, p. 347.

2 Ibid, p. 348. «La necesidad de crear vigorosas síntesis y sistematizaciones del saber para enseñarlas en la “Facultad de Cultura” irá fomentando un género de talento científico que hasta ahora solo se ha producido por azar, el talento integrador. En rigor significa este –como ineluctablemente todo esfuerzo creador– una especialización, pero aquí el hombre se especializa precisamente en la construcción de una totalidad. Y el movimiento que lleva a la investigación a disociarse indefinidamente en problemas particulares, a pulverizarse, exige una regulación compensatoria –como sobreviene en todo organismo saludable– mediante un movimiento de dirección inversa que contraiga y retenga en un rigurosos sistema la ciencia centrífuga.»

3 El economista Jesús Prados Arrarte ejemplifica esta actitud de una forma casi sorprendente, pero se puede comprobar que se trata literalmente de palabras del señor Prados acudiendo a la página 112 del volumen de la ed. Ciencia Nueva. La Universidad, Madrid, 1969, y leyendo allí: «Si queremos averiguar lo que ha de hacer la Universidad española en el futuro inmediato, la conclusión es [… ] ¡dedicarse intensivamente a la formación profesional, aunque ello afecte a la ciencia y aunque sea perjudicial para la cultura!»

4 Hutchins, op. cit., p. 63.

5 Ortega, op. cit., p. 332.

6 Ibid., p. 336.

7 lbid., p. 335.

8 Ibid., p. 335.

9 Ibid., p. 335.

10 Ibid., p. 321.

11 Ibid, p. 322.

12 Ibid, p. 325.

13 Ibid, p. 323.

14 Ibid, p. 323.

15 Ibid, p. 353.

16 V. al respecto Ben-David, op. cit., pp. 40 y 41.

7. Observaciones

En 1967, en «Al pie del Sinaí romántico. Sugerencias para leer Filosofía romántica» (Papeles de filosofía, op. cit., pp. 338-350, observaba Sacristán:

La pérdida de esa decencia es lo significativo en el «tránsito del idealismo clásico al romanticismo». Y entre las causas del nuevo impudor especulativo hay que contar las mismas que convierten al filósofo romántico en un personaje dominante de la vida cultural: la enclaustración y fragmentación de la cultura científica y la decadencia social de las ortodoxias religiosas. Todo eso pone de nuevo al hombre culto de la época en busca del algo al que atenerse. El «saber a qué atenerse», la fórmula a la que Ortega, con su excepcional talento lingüístico de gran filósofo, apresó alguna vez el sentido de la necesidad filosófica, vale como definición de esa necesidad sobre todo desde el romanticismo. Fichte y Schelling le han dado satisfacción abandonando gradualmente, como en dos etapas, el ascetismo crítico progresista ilustrado y kantiano.

En «Tópica sobre marxismo y los intelectuales», Nuestras ideas, n.º 7, 1959, pp. 10-22, comentaba: