Arrojar el espejo con tal de salvar la cara

Jordi Torrent Bestit

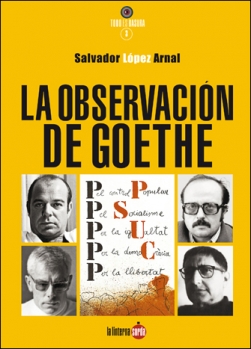

Los tres “pasajes” o “momentos” que se describen y analizan en este libro constituyen una valiosa aportación destinada a iluminar de manera definitiva unos episodios confinados hasta la fecha en los oscuros dominios donde la intención aviesa, la desinformación interesada y la malquerencia personal han reinado soberanas durante demasiados años. Estamos, pues, ante un trabajo de necesaria clarificación asentado en un minucioso, paciente y contrastado escarceo documental; y debe señalarse asimismo que en él se pone de manifiesto nuevamente una de las características más pugnaces y significativas en cuanto viene escribiendo de antiguo Salvador López Arnal: hacer visible que el destino del proyecto de emancipación depende en altísima medida de la responsabilidad y el coraje con que sepamos asociarlo de forma indisoluble al empeño por abrir caminos a la veracidad. La veracidad: planta extremadamente vivaz, cierto, pero también de condición frágil y, como tal, expuesta –así al menos lo escribió Diderot en tiempos cada vez ya más remotos- a amenazas de variada índole. Entre tales amenazas no podrían descartarse las que en numerosas ocasiones han procedido y proceden de quienes, por principio, tienen la obligación inmanente de protegerla: los intelectuales.

La detallada reconstrucción crítica a la cual ha procedido Salvador López Arnal configura un vivo retablo donde se despliega una historia o, mejor, una serie de historias, cuyo protagonismo mayor corresponde a personas a las que no costaría definir como intelectuales. De aquí que sea lícito formularse ciertas preguntas en torno a la probidad específicamente intelectual de los presupuestos y métodos advertibles en las distintas intervenciones registradas en este libro. Preguntas como la siguiente: ¿posibilitan tales presupuestos y métodos el acceso a la verdad o, por el contrario, más bien lo obstaculizan? No cabe duda de que la respuesta resultante de la presente investigación abona el escepticismo respecto al buen hacer, pensar y decir que por lo común se atribuye de forma indiscriminada al intelectual, una leyenda cuyas deletéreas consecuencias han sido juzgadas con no poca severidad por autores escasamente dados a seguir alimentándola (K. Kraus, A. Gramsci, M. Sacristán, N. Chomsky, P.P. Pasolini y C. Castoriadis entre muchos otros). Acaso un conocido apunte debido a George Orwell sirva para resumir de forma un tanto expedita el sentir de todos ellos: el ataque directo y consciente contra la honestidad intelectual suele ser obra de los intelectuales mismos.

No son pocos los intelectuales que a lo largo de estas instructivas páginas se complacen en propalar especiosas representaciones de la realidad -falsos idola-, diríase que llevados por la pretensión de modificar en buena medida el pasado –el propio y el ajeno-, acaso ilusoriamente convencidos de detentar el único poder que, al menos al sentir de los escolásticos de antaño –continúa habiéndolos-, escapa a Dios: justamente el de modificar el pasado. Y, por cierto, como sea que un poder idéntico les ha sido atribuido, no sin irónico fundamento, a los historiadores, ninguna sorpresa habrá de depararnos dar también con un profesional del oficio entre los personajes menos gloriosos de los pasajes o momentos recogidos en el retablo.

La peculiar relación con el propio pasado –que suele ser siempre, en esencia, una relación de sentido- es, precisamente, una de las cuestiones de mayor envergadura que, al menos en mi opinión, sobrevuelan con insistencia la investigación desplegada en este estudio. En efecto, en más de uno de los casos examinados en sus páginas, tanto la evocación de los hechos como la correlativa interpretación de los mismos, deja traslucir una reelaboración instrumental tendida hacia una revisión del pasado con fines autojustificatorios. Como no deja de advertirnos Salvador López Arnal, la figura de Manuel Sacristán devino a menudo un espejo en el que no siempre resultaba cómodo contemplar el carácter superficial del propio compromiso político y moral.

Añadiría por mi parte: o devino asimismo un sparring en quien descargar golpes proyectados desde la intención de maltratar antiguas fidelidades. Como, por ejemplo, la que pudo llegar a alumbrarse entre amplios sectores intelectuales, para los cuales el potencial liberador del antifranquismo siempre se concibió anudado de forma inextricable a un proyecto de emancipación de horizonte mucho más vasto, juzgado ahora, sin expreso decir y junto a otras quimeras de juventud, obsoleto y fracasado, y al que, por consiguiente, sería absurdo seguir apegados. A fin de cuentas, para alguno de los protagonistas que aparecen en estas páginas –vale decir que provisto de pedestal portátil bajo el brazo, tal su desbocado engreimiento-, la única fidelidad válida es aquella que uno se debe a sí mismo y eso, ya se sabe, exige cambiar cuando la situación cambia. Nada podría ser más ilustrativo a este respecto que la desacomplejada frase con la cual X. Rubert de Ventós, tras el fallecimiento de Sacristán, saluda con acentos shakesperianos (¿o mejor decir freudianos?) la llegada de una nueva época: “Por fin podremos hacer aquello que deseamos y que no hubiéramos hecho con su presencia.”

Dos frentes simultáneos, pues, el personal y el que se sitúa más allá del ámbito personal, activados ambos al socaire de los supuestos desencuentros provocados por la rigidez política y moral de la que Sacristán solía hacer -se nos dice- gustosa ostentación. Se trata de un aserto abierto a múltiple cuestionamiento. Hay relativo acuerdo, cierto, en admitir que el filósofo anteponía principios en circunstancias de trato personal donde otros estimaban preferible anteponer lo que, para ir rápidos, podríamos denominar exquisitos modales proustianos; sin embargo, no menos cierta es la existencia de innumerables testimonios que acreditan la extrema cortesía de la que aquél hacía frecuente uso en su trato directo con los demás. Desde mi punto de vista, quienes tienen interés en enfatizar los rasgos caracteriales menos amables de Sacristán desconsideran que tal vez para algunas personas -la estimo entre ellas- el suaviter in modo carece de todo sentido si va amputado del fortiter in re. Fue con ambas exigencias, en todo caso, con las que Favio Quintiliano concibió el lema.

Hace muy bien Salvador López Arnal en subrayar la necesidad de tener presente el ineliminable contexto social y político de los años cincuenta si lo que se desea realmente es ahondar en el grado de veracidad contenido en las versiones dadas hasta el presente acerca de unos acontecimientos sometidos a plural y repetido intento interpretativo. La observación es pertinente por partida doble. Lo es, desde luego, en relación a la literatura egodocumental, por definición difícilmente exenta de fuerte coloración subjetiva y escasamente proclive, por lo menos en ciertos casos, a sopesar y reconocer desde la propia maleabilidad personal la importancia moral y política que bajo cualquier tiranía puede llegar a poseer la inflexibilidad (el fortiter in re). Y es asimismo pertinente porque tan sólo dentro de un contexto semejante halla cabal explicación la magnitud alcanzada por la distorsión perceptiva de los hechos, así como la subsiguiente fijación acrítica de que han venido siendo objeto tras la desaparición del régimen dictatorial que la generó e impulsó más allá de su propia existencia. Y todo ello hasta tal extremo que casi se sentiría uno movido a recordar un viejo proverbio recogido por Aristóteles en su Ética Nicomaquea: el origen es más de la mitad de la totalidad.

Ciertamente, aquí lo es. Buena parte de cuanto se expone en este volumen guarda estrecha relación con los orígenes, esto es, con un pasado muy concreto. Insisto: cuesta imaginar que los hechos y la ulterior acumulación de falsedades urdida en torno a ellos se hubieran podido producir y desarrollar de tan agreste forma y contenido en –o con- otro pasado, esto es, en una situación política donde no hubiera sido necesario luchar por la libertad bajo el riesgo nada ficticio de ser torturado, encarcelado y asesinado; y tal era la situación en España en los años cincuenta (bien sabido es que lo proseguiría siendo durante un dilatado periodo, cuyo fin ni siquiera coincidiría con el del propio dictador).

E.P. Thompson solía afirmar que la verdadera objetividad es aquella que conduce al historiador al corazón de la situación humana real y, una vez allí, si es digno de este nombre, hará juicios y extraerá conclusiones. No otro ha sido el proceder de Salvador López Arnal en esta exhaustiva exploración, conducida con singular phronesis y destinada a fijar en términos veraces la realidad de unos episodios abandonados hasta ahora -conviene insistir en el extremo- al errático albur de explicaciones e interpretaciones poco fiables. En otros términos: ha sido necesario una vez más tratar de dar un sentido más puro a las palabras de la tribu, privilegio que, no sin error, Mallarmé atribuía en exclusiva a los poetas. No sin error, digo, dado que también ésa es tarea a la cual vienen dedicando esfuerzo no pocos de cuantos se rebelan ante el intento, por lo demás nada nuevo, de envilecer una tradición honorable, ni que sea recurriendo, como bien se muestra en estas páginas, al enlodamiento personal de un filósofo comunista que la encarnó con excepcional y coherente rigor. En tal sentido, bien pudiera conjeturarse que en el propósito general que las anima aletea igualmente la lúcida convicción de que es muy mal asunto dejar el relato y la interpretación del pasado -un pasado de cuyas fuentes prosiguen manando recursos creativos para todos nosotros- en manos de los adversarios del proyecto emancipatorio. Debemos congratularnos, pues, de que haya sido atendida de nuevo la llamada que, en lejanos mes y año, figuraba escrita en una de las paredes de la Sorbonne: “No dejemos que nadie hable en nuestro lugar”.

Notas:

[1] La expresión que figura como título de este texto es de Jaime Gil de Biedma, “Nuestra hora de Chejov” en El pie de la letra. Ensayos completos, Barcelona, Crítica, 1994, p. 246. El paso completo dice así: “Y en una sociedad como la nuestra, tan inveteradamente decidida, por los años de los siglos, a arrojar el espejo con tal de salvar la cara, imagino que la lucidez de Chejov acerca del mundo en que le tocó vivir, su fundamental y desgarradora decencia personal, resultarían (los seres, las situaciones y las frustraciones que pueblan el teatro del dramaturgo ruso: nota mía) un espectáculo muy poco gratificante.”