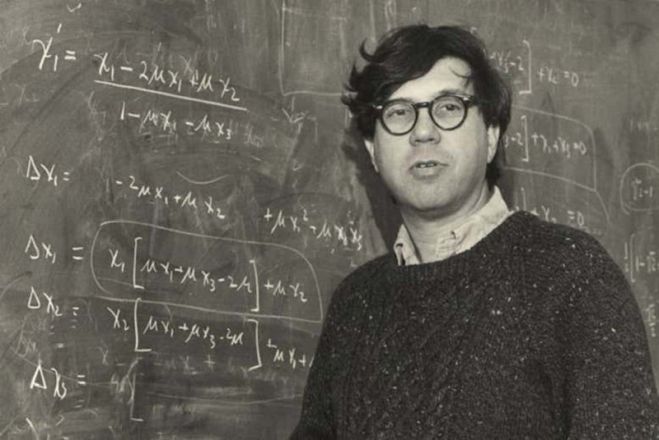

Richard Charles (Dick) Lewontin en la despedida

Antonio G. Valdecasas

No deja de ser paradójico que dos de los países donde más se ha contribuido al desarrollo de la teoría de la evolución, sean aquellos en los que los creacionistas tienen mayor fuerza. A ellos habría que añadir, en el otro extremo, a los que hacen uso de la extrapolación injustificada y generalizaciones sin cuento. Y, sin embargo, el núcleo básico (axiomático, se podría decir) de la teoría de Darwin y Wallace es relativamente sencillo de entender, ajustado a la realidad e incuestionable. Dicho en una sola frase (de esas que hay que leer un par de veces, al menos), la teoría se puede resumir en: Reproducción diferencial de organismos que presentan una cierta variabilidad heredable en sus caracteres. Sólo expresa hechos empíricos comprobables, a saber, a) que las poblaciones de organismos de una misma especie no son homogéneas, sino que presentan una cierta variabilidad; b) además, parte de esa variabilidad es heredable, y c) es fácilmente comprobable que algunas parejas tienen más descendencia que otras (reproducción diferencial).

Este es el contexto básico evolutivo sobre el que se ha desarrollado un cuerpo analítico, apoyado por modelizaciones cada vez más complejas y análisis progresivamente más finos, llegando a lo que actualmente se investiga a nivel molecular. Sobrevolando todo este conjunto, se encuentra el concepto de adaptación, que es una forma de resumir un proceso de largo recorrido. Los que dejan más descendencia se puede decir que son aquellos más adaptados, pues la constelación de sus caracteres les ha dado una ventaja sobre sus congéneres, ante un medio que no permite una reproducción ilimitada a todo el mundo. Es sobre este concepto que pivotan los creacionistas y los evolucionistas a la violeta, que diría nuestro amigo Cadalso. Los primeros para confirmar que semejante conjunción de forma y función –piénsese en un ojo humano, por ejemplo– no puede sino ser el resultado de una intervención divina. Su tozudez y ofuscación han quedado demostradas a lo largo de los años y no suele tener mucho recorrido argumentar con ellos; lo único eficaz es mantenerlos a raya, pues, después de haber metido a su dios en la mecánica científica, suelen querer introducir sus normas en la mecánica social. Por otro lado, los que extrapolan más allá de lo que los datos soportan, y encuentran adaptaciones hasta en los más nimios detalles de los organismos, socavan la legitimidad de lo que ya sabemos. Lo cierto es que demostrar que una variación orgánica determinada es más eficaz a efectos de número de prole es bastante más difícil de lo que parece, y que los nexos causales entre variación orgánica y prole raramente son susceptibles de un análisis sencillo. Es un hecho fácilmente constatable que, por ceñirnos a los humanos, no estamos ‘construidos’ de la mejor forma posible y que durante el proceso evolutivo han aparecido ‘soluciones’ orgánicas muy lejos del mínimo óptimo deseable, como se puede comprobar por el número de personas que mueren debido al ineficaz cruce de nuestras vías digestiva y respiratoria (atragantamiento), más de cinco mil en 2019 en Estados Unidos, por poner un ejemplo.

Contra el adaptacionismo de ‘café de terraza’ (memorable adjetivación que debo a Dolores Vaticón) escribieron Richard Lewontin y Stephan Jay Gould un trabajo en los años 80 que ha devenido en famoso ‘aviso para transeúntes de atajos’ en explicaciones evolucionistas espurias y aspersión de metáforas evolutivas. Es uno de los trabajos más citados en la literatura evolutiva, y su valor de ‘alarma’ contra la evidencia panglosiana de ‘todo es, lo a que a mí me parece ser’ no ha perdido vigencia. Sirva como refuerzo de lo dicho el comentario de la antropóloga y evolucionista Sarah Blaffer Hrdy en una de las necrológicas de Richard Lewontin, publicada en el New York Times. Dice Sara que, refiriéndose a la –en ocasiones agria– polémica que éste mantuvo con su colega de Harvard Edward O. Wilson respecto a su obra Sociobiology: “La acritud pudiera explicarse tratándose de dos machos rivales”. Este tipo de majaderías, dicho sea sin acritud, y otras derivaciones retóricas sin fundamento, son buenos ejemplos de lo que criticaba Lewontin.

Richard Lewontin ha sido profesor de Genética de Poblaciones en la Universidad de Harvard y uno de los evolucionistas más influyentes en el último cuarto de siglo pasado y el resto del siguiente, hasta su reciente fallecimiento el 4 de julio de este año y su necrológica ha aparecido en numerosas revistas científicas, como Nature y Science.

Se podría decir de él que, a diferencia de esos otros científicos que viven para el oropel social, aunó trabajo científico y actuación social, desmintiendo el manido tópico del científico abstraído en su ciencia, al margen de los sucesos cotidianos, de las injusticias y arbitrariedades en las que inevitablemente todos vivimos, seamos científicos o peones camineros. Lewontin hizo una contribución sustancial al contenido analítico de la teoría evolutiva, poniendo de manifiesto, por el estudio de las proteínas, la gran variabilidad existente en los organismos, variabilidad que no resultaba evidente a nivel morfológico. En su actividad profesional era muy respetuoso con el trabajo de sus colaboradores y estudiantes, no firmando más trabajos que aquellos en los que consideraba que había hecho una contribución sustancial. Quizás por eso la cifra de sus trabajos académicos no es tan abultada como la de otros científicos tan longevos como él. Pero su actitud ética se extendía a otros aspectos de su práctica social, como cuando renunció a la pertenencia de la National Academy of Science (NAS) por el secretismo con que esta llevaba su colaboración militar en tiempos de la guerra de Vietnam. Sus razones para ello van mucho más allá de esta implicación militar de la NAS, para la que Lewontin había sido elegido hacía tres años (muchos son los que desean, pero pocos los elegidos), y las explica él mismo en un muy recomendable artículo de la revista Science for the People de 1971 donde, entre otras cosas, llama la atención por la infrarrepresentación de mujeres (7) y negros (1) sobre un total de 850 miembros de este ‘selecto club’, sobre un total de trescientos mil científicos en Estados Unidos en aquel momento.

Pero en un sistema de conocimiento que está en un continuo enriquecimiento, como es el construido por la actividad científica, su contribución más viva, y muy posiblemente la más intemporal, haya sido su estilo de transmisión del conocimiento científico, destinado sobre todo a convertir en autónomos y críticos a sus lectores, ya fuera a través de sus recensiones de libros, muchas de ellas terminadas en polémicas todavía relevantes a día de hoy, o en algunas colecciones de ensayo que publicó junto con su amigo Richard Levins, también de la Universidad de Harvard. En estos ensayos, mejor que en ningún otro de sus escritos, brilla por su estilo incisivo y su no menos frecuente talante canino (sic), sobre todo en las contrarréplicas. En esta época en la que la así llamada AI, en anglosajón (aunque algunos preferimos el ¡ay! para mentarla), nos ha liberado del uso de gruesos volúmenes para la traducción de textos ajenos a nuestra lengua, se puede acceder fácilmente a sus artículos publicados en el New York Review of Books, el Bulletin of the Atomic Scientists o Capitalism Nature Socialism (muchos de estos últimos recogidos en el libro Biology under the influence) con un simple corta-pega.

Hay varios aspectos de la difusión social del conocimiento a un público lego de Lewontin que son genuina marca de la casa. Por un lado, deja claro que habla sobre aquello que conoce de primera mano por su práctica científica, justo en el otro extremo de esos opus que prometen un destilado del saber universal (degradado a la categoría del ‘todo’) por parte de personas que no han participado en nada sobre lo que escriben. Esto, que se puede resumir en la palabra legitimidad, es una de las claves de la trasmisión social del conocimiento.

Por otro, admite que hay cosas que difícilmente entenderemos o llegaremos a conocer. Si los sentimientos no fosilizan, todas las narrativas que pretenden recuperar estadios emocionales ancestrales no dejan de ser un brindis al aire. En ello hay que incluir mucha de las ficciones pseudocientíficas, que ajustan su relato al conjunto de datos empíricos que se conocen en un momento dado sobre nuestros antepasados más inmediatos. Ficción que hay que corregir ipso facto con la llegada de datos nuevos.

De lo que sí sabía, dejó las cosas muy claras. En su estudio sobre la variabilidad humana, que dio lugar a la conocida como ‘paradoja de Lewontin’, constató que hay más variabilidad intrapoblacional que interpoblacional en grupos humanos, y que la búsqueda de caracteres diagnóstico que permitió establecer con rigor ‘razas humanas’ se ve abocada a algo tan inalcanzable como encontrar esas lágrimas perdidas en la lluvia de la fábula bladeiniana. Consúltese si no el sistema esquizofrénico oficial de asignación de raza en Suráfrica durante el Apartheid.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con la medición de la inteligencia y sus distintos baremos en hombres blancos (sobre todo anglosajones), mujeres, negros o chinos. La polémica que Richard mantuvo con Arthur R. Jensen sobre raza e inteligencia en la páginas del Bulletin of the Atomic Scientists en 1970 sigue siendo un must read hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que después vino The Bell Curve de Herrnstein y Murray y otros argumentarios similares.

No menos importante es el excesivo uso de la metáfora en contextos científicos, que recientemente se está convirtiendo en un campo muy fecundo de estudio para filósofos y sociólogos de la ciencia. James Watson, premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN junto con James Crick, declaraba: “Antes se decía que nuestro destino estaba en las estrellas, pero ahora sabemos que está en nuestros genes”. Y que, trasladado a contextos sociales o políticos, da lugar a declaraciones como esta de Mariano Rajoy (en su emocionada glosa del libro del notario Luis Moure Mariño La desigualdad humana): ‘El hombre… nace predestinado para lo que habrá de ser’ (Faro de Vigo, 4 de marzo de 1983). ‘Rubbish’, exclama Lewontin. Basta con observar el cambio dramático que la educación personalizada ha traído a las personas con síndrome de Down para darse cuenta de lo erróneo de esa declaración. Y es que “el precio de la metáfora –en una frase de Nobert Wiener que nos recuerda el mismo Lewontin– es la eterna vigilancia”.

Para la persona interesada, hay una larga entrevista [presentada al final de esta entrada] realizada en 2003 con Lewontin, accesible a través de YouTube, donde expone con detalle sus puntos de vista sobre la ciencia, la actividad social de los científicos, el papel de los medios de comunicación en la transmisión del conocimiento, etc. Es un buen repaso de sus ideas, casi ya al final de su carrera científica. Forma parte de una serie de entrevistas tituladas Conversations with History, algo que a día de hoy es ya una realidad.

En castellano se pueden encontrar, entre otros, títulos como Genes, organismo y ambiente (Gedisa), La diversidad humana (Prensa Científica), El sueño del genoma humano y otras ilusiones (Paidós) o La base genética de la evolución (Omega, este más técnico que los anteriores). No está en los genes (Crítica) lo publicó conjuntamente con Steven Rose y Leon J. Kamin. Algunos de sus artículos académicos, incluido uno escrito con Noam Chomsky, son accesibles libremente en la web.

Richard era ateo y marxista. Como un auténtico clásico, su muerte no será un consuelo para sus detractores, pues su pensamiento crítico le sobrevivirá.

Fuente: Ctxt (https://ctxt.es/es/20210901/Culturas/37196/)