Sobre democracia, tres aproximaciones

Francisco Fernández Buey

El 25 de agosto de 2022 hizo diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se han organizado diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.

Contenido: 1. Para la crítica del concepto de democracia imperante (1999). 2. ¿Qué democracia queríamos los comunistas? Recuerdos y Reflexiones (2009). 3. Transcripción de un diálogo con amigos brasileños (2011)

I. Para la crítica del concepto de democracia imperante

Conferencia impartida en El Escorial, 1999.

I. La extensión de una concepción sólo formal, normativa y procedimental de la democracia, que se ha ido imponiendo tanto en los ambientes académicos como en los medios de comunicación en estas dos últimas décadas, se caracteriza por su debilidad empírica, por su falta de conciencia histórica, por una patente falta de talante crítico en relación con las «democracias realmente existentes» y por obviar casi todos los problemas socioculturales y socioeconómicos, prepolíticos, importantes del mundo actual. Tal debilidad está en la base de lo que se ha llamado «melancolía democrática», así como también, por reacción, en la base del renacimiento, en la última década, de las consideraciones schmittianas en filosofía política.

No es ajeno a este empobrecimiento del concepto de democracia al que estamos asistiendo el revisionismo historiográfico tendente a justificar el nacional-socialismo alemán, el fascismo mussoliniano y el franquismo como movimientos tendentes (sólo o principalmente) a la contención del comunismo en Alemania, Italia y España. Ni lo es tampoco el hecho de que por primera vez desde el término de la segunda guerra mundial la extrema derecha neonazi o neofascista supere ya en votos a la izquierda comunista en varias de las grandes ciudades europeas.

El punto de vista procedimentalista o formalista sobre la democracia suele admitir, por activa o por pasiva, el tópico de que el liberalismo democrático, o la democracia liberal, es hoy la forma más extendida de gobernar en el mundo. Define luego lo que son las principales reglas del juego de la democracia liberal (sufragio universal, división de poderes, existencia de un parlamento, existencia de una carta constitucional mayoritariamente aprobada y alternancia en la gobernación). Observa después que, en la práctica, existen ciertos déficits o deficiencias en relación con estos rasgos o características en las sociedades de nuestro marco cultural. Argumenta a continuación que esos déficits no son nada o casi nada en comparación con los despotismos y tiranías que han existido en otros momentos y en otras partes del mundo. Y acaba concluyendo con una serie de consideraciones, tan bienintencionadas como etnocéntricas, referidas ya exclusivamente, por lo general, a la democracia liberal, en singular, como el «mejor de los mundos posibles» o el «menos malo de los mundos reales».

II. Voy a mantener aquí que este punto de vista, que es el imperante hoy en día (no sólo en la Academia sino también y sobre todo en los medios de comunicación) conduce a un concepto muy empobrecido de democracia. Porque, en primer lugar, tiende a pasar por alto la génesis material de lo que ha conducido a un consenso relativo en nuestras sociedades sobre la función de los parlamentos, el sufragio universal, la constitución formal y las reglas que rigen el sistema de partidos políticos y los derechos. Porque, en segundo lugar, generaliza en exceso y normativamente acerca de lo aprobado o consensuado por comparación con otros sistemas no-democráticos existentes. Y porque, en tercer lugar, concluye sin darse cuenta de que este mundo en el que estamos viviendo ahora es literalmente un escándalo visto desde abajo. «Visto desde abajo» quiere decir: no sólo para la mayoría absoluta de la población mundial, sino también para estratos sociales cada vez más amplios de la población de los países económicamente desarrollados.

Me detendré en esto un poco más.

El punto de vista imperante hoy en día olvida la génesis material de las democracias liberales actuales al pasar por alto que los derechos sociales (lo que se incluye habitualmente en los conceptos de Estado asistencial y Estado democrático de derecho) han sido conquistados en esta parte del mundo, que es nuestro mundo, por conflicto y mirando, por así decirlo, hacia lo que era el otro lado, el otro mundo, hacia las conquistas sociales del otro mundo (la Rusia de 1917-1945).

Pero no sólo eso. En la mayoría de los casos cuando hoy se habla o se escribe sobre democracia se olvida, por ejemplo, que con unas pocas excepciones (Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Holanda) todos los países que ahora suelen ponerse como ejemplos de democracia liberal admitieron la extensión del sufragio a las mujeres después de que éste hubiera sido implantado constitucionalmente en la Unión Soviética: Inglaterra (1918), Alemania (1918), Suecia (1919), EE.UU (1920), Checoslovaquia (1923), España (1931), Francia (1945), Italia (1945), China (1949). ¿Y cómo se puede hablar de democracia en serio en el mundo contemporáneo sin el voto de las mujeres?

El (relativo) consenso actual, en esta parte del mundo, sobre la democracia política y las constituciones es un resultado histórico de esa génesis. Por eso el (relativo) consenso sobre los derechos políticos sigue siendo disenso, desacuerdo profundo, sobre los derechos sociales y aún sobre qué daba entenderse hoy en día por «derechos humanos».

Se olvida, por otra parte, que en el mundo occidental sigue existiendo un doble criterio para la validación de las democracias en el plano internacional y que, de hecho, lo que se acaba imponiendo una y otra vez en nuestro mundo es la consideración, en este plano, de la llamada «democracia por excelencia» (los EE.UU. de Norteamérica), como se ve por el juicio imperante acerca de China, Rusia, Cuba, India, Argelia, Turquía, India y, en general, Latinoamérica. Ese criterio, que es el que domina en la mayoría de los medios de comunicación, es escandaloso: sirve para llamar «democracias» a países en los que mandan los amigos de EE.UU y negar tal título a países en los que mandan adversarios.

De acuerdo con el criterio formal de las reglas no hay duda de que la Serbia de Milosevic es más democrática que la China actual. Si en general los medios de comunicación occidentales tienden a presentar las cosas al contrario («China camina hacia la democracia y el régimen de Milosevic es una dictadura despótica», se dice) es porque habitualmente cambian la vara de medir democracias en función del criterio amigo/enemigo (o de otos criterios de oportunidad geopolítica y/o económica). Lo mismo pasa en los juicios sobre Rusia. La teoría procedimental de la democracia choca de plano con lo que dice sobre Rusia el presidente de la considerada «democracia por excelencia»: así se justifica el despotismo de Yeltsin en nombre de la libertad de mercado; todas las demás reglas desaparecen. Como ha puesto de manifiesto Alexandr Zinóviev en sus obras Occidente y La caída del Imperio del Mal[1], la prueba última del empobrecimiento del concepto hoy dominante de democracia es que se considere «demócrata» a un sátrapa cuyo mérito principal es haber ordenado bombardear, con la aquiescencia de los dirigentes de la «democracia por excelencia», los EE.UU de Norteamérica, el Parlamento del propio país.

Así, pues, de la misma manera que la idea (interesante) de la transición al socialismo fue utilizada ideológicamente en las décadas pasadas para justificar una democracia políticamente empobrecida en los países autodenominados «socialistas», hoy en día la idea (también interesante) de la transición democrática desde formas políticas autoritarias está siendo utilizada ideológicamente para borrar u ocultar déficits sustanciales, materiales, o, más directamente, para justificar muevas formas de tiranía. No es verdad que la democracia haya triunfado sobre el totalitarismo en 1990. Ni es verdad que el triunfo de la democracia haya traído el final de las ideologías, como dicen hoy Giovanni Sartori y otros teóricos de la democracia. Si se mira bien la cosa lo que ha triunfado en 1990, al menos en los medios de comunicación más difundidos, es la ideología difundida por la CIA («sólo hay una democracia y ésa es la democracia del mundo libre») sobre la ideología difundida por la KGB («la verdadera democracia es el comunismo o ‘socialismo real’»).

III. A la consideración procedimental o formalista de la democracia se han opuesto objeciones de distinto tenor. Querría sistematizarlas aquí, porque en ellas se esboza otro concepto de democracia, no sólo formal o procedimental.

Una primera objeción es de carácter analítico y se puede expresar como sigue. El tópico, muy extendido, según el cual la democracia liberal o el liberalismo democrático es la forma más extendida de gobernar en el mundo actual resulta ser un contrafáctico. Si se hojean los informes anuales sobre el estado del mundo publicados por instituciones internacionales independientes, o los informes de Amnistía Internacional para estos últimos años, se da uno cuenta de hasta qué punto es patente la contradicción entre lo que dicen las teorías formales de la democracia y lo que hay en el mundo a este respecto. La democracia, aun en su forma restringida o demediada, no es la norma en el mundo; es la excepción.

Una segunda objeción se basa en consideraciones históricas sobre el concepto mismo de democracia. Hablando con propiedad, que es como hay que intentar hablar, «democracia» en el sentido pleno de lo que dice literalmente esta palabra («gobierno del pueblo»), no ha habido hasta ahora nunca en el mundo. La democracia, así entendida, sigue siendo un ideal.

En la Atenas del siglo V antes de nuestra era, que es donde nació lo que se ha llamado «democracia», el gobierno del demos estaba restringido por el derecho de ciudadanía y éste dejaba fuera de consideración a las mujeres, a los esclavos y a los metecos (la mayoría absoluta de la población). Tenía, en cambio, la particularidad de ser una democracia directa, asamblearia, en la que los miembros de la polis con derecho de ciudadanía se reunían y votaban las grandes decisiones que afectaban a su república. Pero, por otra parte, ya Aristóteles, en el libro VI de la Política, llamaba la atención acerca del hecho de que la «democracia» no sólo se decía en Grecia de muchas maneras sino que había diferentes tipos de «democracia» en función de las combinaciones entre las diferentes culturas y estratos sociales.

Esta consideración vale igualmente para la llamada «democracia» medieval y para la democracia «moderna». De hecho las repúblicas llamadas «democráticas», como Venecia o Florencia en los albores de la Edad Moderna, o los cantones suizos ya en la época moderna, conservaron la idea de la democracia directa, pero el número de las personas que formalmente podían participar en la administración y gobernación de la cosa pública era en ella reducido.

Así es que si entendemos por «pueblo» la mayoría de los habitantes de un territorio (ciudad, municipio, nación, estado, etc.) todas las democracias que han existido con ese nombre hasta ahora han sido democracias restringidas.

Incluso si entendemos por gobierno no ya la posibilidad de votar y decidir directamente sobre los grandes asuntos de la ciudad, de la nación o del estado, sino la posibilidad de votar para elegir a los que gobernarán realmente, hay que tener en cuenta que este derecho sólo se ha hecho universal muy recientemente y sólo en algunos países del mundo. La democracia llamada «indirecta» o «representativa» dejó fuera durante mucho tiempo al cuarto estado, a las mujeres, a los jóvenes menores de 2l años, etc.

A este respecto ya he recordado un dato histórico que hoy en día casi siempre se pasa por alto, a saber: que la obtención del derecho de voto de las mujeres fue (con unas pocas excepciones) posterior a la revolución rusa de 1917 y consecuencia, en gran parte, del ambiente intelectual y político creados en Europa y América por la primera constitución soviética. A esto se debe añadir que todavía ahora está en discusión en muchos países de la Unión Europea si los inmigrantes no regularizados han de tener o no derecho al voto y ser, por tanto, considerados como ciudadanos en los países en que viven y trabajan.

IV. Cuando la objeción basada en consideraciones históricas se une a la consideración analítica suele concluir en la idea de que la democracia, toda democracia, es siempre un proceso en construcción. La ampliación de los derechos de ciudadanía hasta llegar al sufragio universal ha sido una larguísima lucha en la historia de nuestro marco cultural. Este punto de vista está muy presente en algunas teorías contemporáneas de la democracia, que tratan de conjugar libertad, justicia e igualdad, como, por ejemplo, la de Norberto Bobbio. Y en tal sentido lleva razón John Berger cuando afirmaba hace no mucho tiempo que «la democracia no es un sistema, como falsamente se enseña, sino una forma de resistencia que va cambiando continuamente a lo largo de la historia».

Una cuarta objeción afirma que la teoría formal o procedimental de la democracia contemporánea tiende a hacer abstracción de lo que habría que llamar la «constitución material», es decir, de las consecuencias que tiene en el plano político la persistencia de las diferencias socioeconómicas. Estas diferencias limitan materialmente no sólo la participación de buena parte de la ciudadanía con derechos en los asuntos de la polis sino también la representación política misma. De hecho, por debajo de lo que dicen las constituciones o cartas constituciones en las democracias liberales representativas, la «constitución material» contradice la igualdad formal ante la ley y conduce a que unos estratos sociales, los más altos, estén sobrerepresentados mientras que otros, los más bajos, estén minusrepresentados.

Una quinta objeción argumenta que la imparable tecnificación del ámbito político y la mercantilización de la actividad de los partidos (en gran parte dependientes de los créditos bancarios privados y/o de la financiación estatal) son factores que contribuyen a «demediar» las democracias realmente existentes ya en el ámbito de los procesos electorales.

De manera que podría decirse (con Leibniz y con Lessing) que si el mal menor resulta ser un bien, el bien menor resulta ser un mal. La percepción de la democracia realmente existente como un «bien menor» suele derivar en «melancolía democrática». Por eso algunos autores que introducen la consideración socioeconómica en el análisis de la democracia y en la redefinición de lo que es hoy la ciudadanía se preguntan con razón si las elecciones, los procesos electorales (una vez admitido formalmente el sufragio universal) son ya, sin más, la democracia.

Todas estas objeciones, además de expresar la insatisfacción ante la consideración procedimental y formalista de la democracia, tienen otro punto en común, a saber: la crítica de la insuficiencia de la filosofía política liberal más extendida. O dicho positivamente: comparten la convicción de que parar hablar de democracia en serio a finales del siglo XX hay que ser algo más que liberales. Una de las consecuencias paradójicas de la nueva situación que se ha creado en la década de los noventa es que mientras lo más renovador del pensamiento liberal norteamericano mira hoy hacia el liberalismo clásico (y crítico) europeo, una parte cada vez mayor del social-liberalismo europeo tiende a confundir (por papanatismo o por la conocida lógica del converso) liberalismo con americanismo (de ahí la defensa a ultranza, cada vez más patente, del presidencialismo, del bipartidismo y de la concepción de los partidos políticos como sociedades de cazavotos sin definición programática específica).

V. Hace ya tiempo que la teoría política neomaquiaveliana (Pareto, Mosca, Burnham, Michels, Aron) puso de manifiesto que los regímenes democrático-constitucionales, a pesar de las instituciones parlamentarias y de la representación, indirecta, de la voluntad popular que las caracteriza, son en el fondo oligarquías. Con independencia de que en ellos quede formalmente garantizada la soberanía popular a través de la electividad de los representantes del pueblo, la tendencia hacia formas oligárquicas viene determinada aquí (a diferencia de lo que ocurre en otros regímenes) por el dominio del dinero y del mercado. La mercantilización constante del proceso político hace de las democracias constitucionales oligarquías plutocráticas en las que se reproduce la desigualdad social por otras vías diferentes de la limitación del sufragio. Según esto, también las democracias parlamentarias trabajan para el pueblo pero sin el pueblo, puesto que no es el pueblo quien gobierna en ellas.

El pensamiento político liberal contemporáneo, conservador o no, solía aceptar esta caracterización neomaquiveliana de la oligarquización de las democracias como una apreciación realista, adecuada a los hechos principales observables en la mayoría de países con régimen democrático constitucional. Pero, por otra parte, lo que se llama impropiamente neoliberalismo (que se da cuenta de la parcial coincidencia de esta crítica neomaquiaveliana de la democracia con la crítica marxista y libertaria de la misma) se afana luego en desplazar los acentos hacia otra consideración: compara ese proceso de oligarquización de las democracias con lo que ocurre o ha ocurrido en los regímenes autoritarios de diverso signo. Pues –se aduce en este contexto– también éstos son oligárquicos, también éstos están dominados por minorías, y en mayor medida, pero con la diferencia, desfavorable a ellos, de que no hay ni puede haber control ni renovación de las oligarquías mismas, de los que mandan, del privilegio del mandar.

Vale la pena, sin embargo, hacer el ejercicio mental consistente en reflexionar acerca de dos cosas juntas: la superioridad moral de la democracia representativa sobre el autoritarismo y la inevitable tendencia hacia la oligarquización plutocrática. Y reflexionar sobre ellas en un contexto histórico completamente cambiado respecto de la situación que siguió a la segunda guerra mundial.

Hay que reconocer entonces que el descubrimiento neomaquiaveliano, generalmente aceptado hoy por todas las corrientes del pensamiento político contemporáneo, adquiere una dimensión nueva: el inquietante hecho del carácter oligárquico de las democracias resalta mucho más cuando ya no existe otro bloque en el que ver la cara del enemigo, sino sólo espejos en los que mirar la propia imagen demediada. El carácter oligárquico y plutocrático de las democracias constitucionales de representación indirecta salta a la vista como una deformidad, esto es, como una demediación de la democracia propiamente dicha, cuando se la mira directamente a la cara, sin comparaciones odiosas que, en el fondo (para qué vamos a engañarnos), la disfrazaban y embellecían mucho.

VI. De la argumentación neomaquiaveliana no sólo sale la descripción veraz de la limitación interna (económica, principalmente) de las democracias de representación indirecta que conocemos. También puede deducirse de ella un esquema interpretativo de la historia reciente de las democracias que seguramente no carece de interés para todas aquellas personas que están convencidas de que la democracia es siempre un proceso en construcción, cuyo éxito y profundización depende muy directamente de la presión de los de abajo y de la vigilancia de estos mismos justamente frente a las tendencias oligárquicas y plutocráticas. Este esquema permite establecer una tendencia histórica, según la cual a medida que se extiende el sufragio por abajo, esto es, a medida que la igualdad jurídica formal alcanza techos más elevados en los países democráticos, aumenta la presión de los intereses creados por el dinero para corregir los desplazamientos y cambios que puedan llegar a afectar a los antiguos privilegios.

Los poderosos, las clases sociales hegemónicas, los privilegiados, o como quiera decirse, han acudido históricamente a soluciones varias en función de las formas que ha ido tomado la lucha por la hegemonía en las sociedades democráticas. La extensión del sufragio por abajo se corrigió, o se complementó, con las leyes contra los socialistas, esto es, con una legislación específicamente dirigida contra aquella parte de la sociedad que había puesto en cuestión el mantenimiento de los privilegios de los de arriba. La presión por abajo en favor de la ampliación del sufragio y de la igualdad produjo exclamaciones célebres por parte de los privilegiados y de los políticos conservadores (con consecuencias nefastas para las clases sociales ascendentes), como aquella de que la legalidad nos mata.

Pero a medida que, en la cultura euroamericana, se extiende la convicción de que el problema de la hegemonía tiene que resolverse por vía pacífica y respetando el pluralismo político parlamentario, la legalidad parece a veces haber dejado de «matar» privilegiados. (Aunque tampoco conviene hacerse demasiadas ilusiones a este respecto: ni siquiera en ello la historia es lineal y simplemente progresiva). Por lo general, ahora se trata de interpretar convenientemente esta misma legalidad. Y también de corregir (cuando se considera necesario) el valor de un voto con el valor (mucho mayor) mercantil del dinero. Esta parece una línea de interpretación apropiada para dar una explicación, por ejemplo, de lo que pasó en Italia cuando Enrico Berlinguer (que tal vez quede en la historia como el último político liberal consecuente), propuso el compromiso histórico, con lo que se llegó a un paso de que el partido comunista se convirtiera allí en la fuerza política mayoritaria.

En efecto, la legalidad nos mata hubiera sido una exclamación demasiado fuerte para ser pronunciada en público en la Italia de 1977. Así que se dijo, en tono más comedido, pero igualmente decisivo: «Hay democracias que son ingobernables». Con lo que, en efecto, los servicios secretos, las mafias y las corporaciones económicas convencidas de que el «exceso de democracia» hace ingobernables a los países se pusieron a trabajar a fondo (con la colaboración de las almas bellas, todo hay que decirlo) para demostrar a propios y extraños lo que tenía que ser demostrado, a saber: que un país deja de ser ingobernable si es gobernado durante cuarenta años por un partido político corrupto que, pese a ello, muestra que puede seguir gobernando.

Contra lo que se piensa a menudo ingenuamente, la desestabilización de las democracias constitucionales por las oligarquías del dinero se ha hecho mucho más fuerte en la década de los 80, a medida que se iba extendiendo el americanismo a todo el mundo. Formalmente, le dirán, usted tiene garantizada la misma posibilidad de voto que el señor Rockefeller, que el señor Agnelli o que el señor Mario Conde; pero a medida que las campañas electorales se van haciendo más costosas, usted, que tiene formalmente las mismas posibilidades de decir lo que piensa o siente que las que tiene Rockefeller, Mario Conde o Agnelli, sólo contará con medios reales para decírselo a su pariente más próximo o al vecino de al lado. He aquí un buen motivo para los localismos y los particularismos que crecen sin cesar en todas partes. (Tal vez por eso se ha hecho tan acentuado el melancólico retorno a lo privado en lo que antes llamábamos «izquierda»).

Poco a poco la consecuencia de tal desigualdad material, que empieza a manifestarse a través del dinero, y continúa manifestándose a través de los medios de comunicación de masas (en los que, naturalmente, también hay que pagar), profundiza el proceso de oligarquización de las democracias: el pobre, el pequeño, no tiene dinero para campañas electorales y cuando en el lugar en que los poderosos ponen el dinero él pone su trabajo voluntario, entonces los poderosos empiezan a postular una ley electoral que favorece directamente a los grandes en todos los ámbitos importantes de la vida política (en el reparto de los dineros públicos, en la distribución de los espacios en televisión, en el reparto de los restos electorales, en la utilización de la vía pública con fines de participación ciudadana, etc.).

VII. Hablando con propiedad la participación ciudadana en las democracias representativas contemporáneas es un problema real sólo para los estratos más bajos en la escala social, para las clases trabajadoras y para los grupos y personas, cada vez más numerosos, ciertamente, de marginados y excluidos, como se dice hoy, de explotados y expoliados, que se decía ayer: nuevos y viejos pobres, desempleados, jubilados, jóvenes hijos de obreros que han terminado los estudios secundarios y están a la espera de un trabajo que no llega. Es un problema, pues, para tantas y tantas personas como viven en precario en nuestras sociedades. No es problema, en cambio, o es un problema menor, en mi opinión, para las capas medias y altas de esta misma sociedad cuyos intereses suelen estar sobrerrepresentados en un sistema que se basa principalmente en las promesas electorales y en la actuación de los grupos de presión profesionales que se presentan como no-políticos (ahora se tiende a llamarlos, equívocamente, «sociedad civil»).

Estos últimos sectores pueden sentirse insatisfechos por las promesas incumplidas del partido x, incluso pueden hallarse sumamente enfadados por la forma en que el partido x está gobernando en un momento dado, pero saben que pueden pasar a votar al partido y, o al partido z en las próximas elecciones y que la alternancia acabará corrigiendo aquellas actuaciones del partido x que más les ha molestado.

En nuestras sociedades los partidos x, y, z, que representan el centro-derecha, hablando en términos tradicionales, intercambian propuestas y promesas con tanta facilidad que el ciudadano de estos sectores no tiene ningún inconveniente en pasar de uno a otro, incluso sin necesidad de enfadarse con su anterior partido. El llamado transfuguismo político es una expresión llamativa de esto. Pero es llamativa sólo porque se produce por arriba. De hecho los mismos que critican hipócritamente el transfuguismo por arriba favorecen sin escrúpulos el transfuguismo por abajo.

Estos sectores saben también que existen otros canales de intervención y de presión política, corporativos o externos al cuerpo de pertenencia, que pueden hacer modificar, entre elección y elección, el curso de las cosas. El poder económico y el llamado «cuarto poder» juegan en este sentido un papel decisivo antes, durante y después de los períodos electorales. Pero, en general, ni el poder económico-financiero suelta una perra para favorecer a los que no tienen nada ni los grandes medios de comunicación publican noticias que favorezcan los intereses de los de abajo: el límite de las noticias favorables a los de abajo está en la información acerca de los intereses de algunos sindicatos. Y, aun esto, cuando tal información sirve funcionalmente, a plazo medio, a otros.

El hombre culto de finales del siglo XX que vive en el primer mundo, en la capital, es hoy por lo general bastante consciente de la crisis de las viejas formas de intervención política.

Conoce la limitación principal de los partidos políticos existentes: el proceso de oligarquización que, como una ley general, les corroe a todos (aunque naturalmente no de la misma manera ni al mismo tiempo). La mayoría de los partidos políticos existentes en nuestro ámbito geográfico son máquinas de participación democrática en períodos electorales asentados sobre un aparato permanente y el carisma del líder.

Este proceso de oligarquización es consecuencia de dos cosas: la tecnificación de la política y la mercantilización de la misma. La tecnificación de la política se debe principalmente a la complejidad de los problemas hoy en día por resolver tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos y municipales. La gestión del macroestado, la gestión de las comunidades autónomas o de las regiones, según los países, y la gestión de las grandes ciudades exige conocimientos técnicos que rebasan con mucho el conocimiento ordinario de los ciudadanos.

Por otra parte, la traducción a dinero de toda actividad humana, que es propia del sistema capitalista, ha hecho pasar a un lugar muy secundario el programa político basado en ideales, la afiliación por identidades ideales y el trabajo voluntario por identificación con el programa de los partidos. La dependencia respecto de los recursos financieros del Estado y/o de los créditos bancarios hace de los partidos políticos existentes elementos del sistema, incluso cuando en ciertos aspectos lo critican. El sistema de poder existente empuja a que todo partido político estable en este tipo de democracia representativa tenga que actuar de forma muy parecida.

Este proceso es muy conocido y ha sido analizado desde el punto de vista sociológico y político numerosas veces desde los años veinte y treinta. Pero desde entonces el proceso de mercantilización, tecnificación y oligarquización de los partidos políticos se ha extendido y ampliado mucho en todos los países. Visto desde abajo, o sea, desde los intereses de las clases trabajadoras y de los sectores empobrecidos o marginados de la sociedad, este proceso de mercantilización y oligarquización de los partidos políticos resulta en principio muy negativo, porque, en la medida en que afectan también a los viejos partidos políticos de la izquierda, se hace muy difícil encontrar así representación sostenida de las esperanzas de cambio de los desfavorecidos. La pertenencia de los dirigentes de los partidos y de sus representaciones parlamentaria a lo que se ha llamado «la clase política» acaba contando más que el respeto a los mandatos electorales y no digamos que el respeto a lo que se dice en los programas.

Hay que insistir en que el proceso de mercantilización y oligarquización de la política en las democracias representativas es un problema sobre todo para los de abajo. De hecho, la denominada crisis de la política, e incluso la llamada crisis de los partidos políticos son fenómenos que tienen en verdad dos caras. La crisis de verdad, la dificultad real, es la de las formas de representación de los intereses, deseos e ilusiones de los de abajo; lo otro, como se ve lo mismo en Estados Unidos de Norteamérica que en Italia, son problemas de adaptación y reestructuración de los sectores políticos que se alternan en el gobierno de las naciones a la presión de los otros poderes: a la presión del poder económico, del poder judicial y, cada vez más, del poder de los media.

VIII. Aunque este papel tiene una intención preferentemente crítica del concepto de democracia imperante, como se declara en el título, no querría terminar sin una consideración alternativa, por breve que sea. Ya en la crítica del concepto de democracia imperante se esboza otro concepto, un concepto alternativo de democracia. A él se alude reiteradamente en la izquierda político-social cuando se habla de «democracia material», de profundizar la democracia realmente existente, de la necesidad de una democracia social y económica, de democracia participativa o, finalmente, de «democracia radical».

Aun sin salir del marco del pensamiento político liberal son muchos los autores (y sobre todo autoras) que en la actualidad no aceptan un punto de vista meramente formal o procedimental y que ven en la persistencia o ampliación de las desigualdes sociales una limitación de las democracias realmente existentes o incluso un peligro para la continuidad de las mismas. Ya la mera admisión del llamado «principio de autonomía» exige una ampliación del sistema de derechos con especial atención a los derechos sociales, a la redistribución y a la justicia social. Sin llegar a hacer propuestas alternativas concretas se exige desde ahí una profundización de la democracia o una «doble democratización»: del Estado y de la sociedad civil.

Pero incluso desde esta perspectiva se puede ir más lejos. La profundización de la democracia implicaría ampliar el proceso de democratización política al menos a dos ámbitos relevantes en nuestras sociedades: el ámbito del trabajo y el ámbito de la información. Al primero, porque más allá de lo que se piense sobre la centralidad del trabajo asalariado en las sociedades avanzadas, sigue siendo obvia la repercusión del mismo en la vida cotidiana de los ciudadanos (en la medida en que afecta a ingresos, consumo, ahorro, posición social, salud, tiempo para el ocio, etc.). Y al ámbito de la información porque ésta se ha convertido en un asunto clave de nuestras sociedades. La ampliación del proceso democrático a la gestión y dirección de las empresas, desde abajo y mediante controles estatales, permite recuperar el viejo asunto del paso de la democracia política a la democracia social y económica frente a la idea neoliberal de la «democracia de los accionistas» y de la «participación accionarial». Y la lucha por la igualdad de oportunidades en el ámbito de la información y de las telecomunicaciones se concretaría en la configuración de un «público atento», de un minipopulus representativo del juicio bien informado del demos.

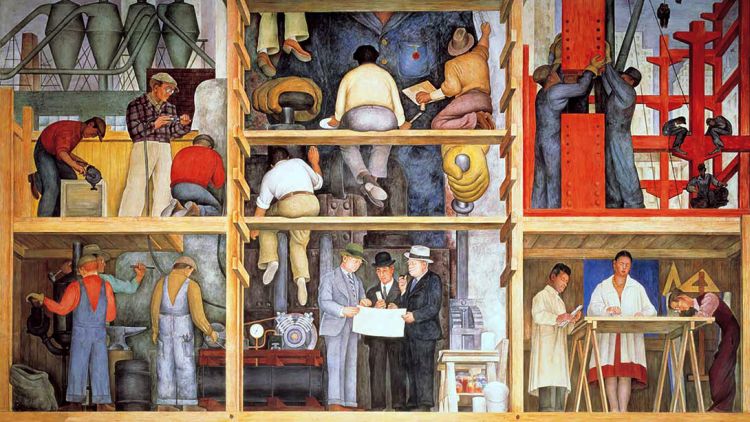

En propuestas así se puede ver un eco (amortiguado, claro está) de dos viejos temas del pensamiento marxista y socialista (por lo demás, bastante abandonados en los últimos tiempos por los sindicatos): el de la democracia industrial y el control obrero de las empresas (tratado en su momento por Karl Korsch y por los consejistas históricos) y el de la hegemonía cultural (abordado por Antonio Gramsci en términos de «intelectual colectivo»). Ambas propuestas se pueden leer como un intento, liberal en sentido lato, de corregir la sobrerrepresentación de los de arriba que caracteriza a las democracias liberales realmente existentes.

Como «liberal» en la acepción histórica de la palabra (o «algo más que liberal» si el término de comparación es el liberalismo o el neoliberalismo realmente existentes, o sea, el liberalismo gobernante o en el poder) es la propuesta de «un modelo cosmopolita de democracia» hecha más recientemente por David Held. Una perspectiva liberal, para hablar con propiedad, pasada por la visión kantiana de las relaciones internacionales. En este caso se trata de tomar nota del proceso de globalización del capitalismo para plantearse si el locus más adecuado de la democracia es en la actualidad, en la época de las transnacionales y del AMI, el Estado-nación. Los objetivos de este modelo cosmopolita de democracia van desde la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para asignar a los países en desarrollo una voz significativa y una capacidad de decisión efectiva) hasta el establecimiento de un Parlamento global (con ciertas capacidades de recaudación impositiva) pasando por el establecimiento de un Tribunal Internacional para los Derechos Humanos, un Tribunal Internacional para cuestiones fronterizas y un Tribunal Penal Internacional, así como por la creación de nuevos organismos de coordinación económica regional y global y la posibilidad de referéndum transnacional.

El eco que resuena aquí es el del gobierno mundial, una propuesta avanzada ya en en los años cincuenta por Einstein y Russell en el marco de la guerra fría pero teniendo en cuenta la crítica paralela a la involución de la democracia norteamericana de entonces hacia «el poder desnudo» y a la URSS estaliniana. Propuesta que, reiterada en la situación actual, choca de frente con la devaluación del papel de la ONU por parte de los dirigentes de los Estados Unidos de Norteamérica, con la ampliación del papel de la OTAN en su cincuenta aniversario y con el mantenimiento de la diplomacia secreta en las relaciones internacionales cuando la democracia dice no tener ya «enemigos» en el mundo.

IX. ¿Puede haber un enlace entre la concepción de la democracia propia de las tradiciones marxista y libertaria y estas propuestas «algo más que liberales» de ampliación o profundización de la democracia en el plano internacional y/o en los ámbitos de la empresa, de la información y de las telecomunicaciones? O en otro plano: ¿puede haber un enlace entre la tradición socialista, revolucionaria y emancipatoria de la izquierda europea que propugna (o propugnaba) otra democracia (la democracia socialista) y la defensa de la desobediencia civil, de ciertas formas de insumisión y de objeción de conciencia en los términos en que las han hecho en estas últimas décadas Peter Singer y otros autores en el interior de las democracias liberales?

Para contestar afirmativamente a estas preguntas tendríamos que partir del siguiente acuerdo: no conviene contraponer, como cosas excluyentes, democracia representativa y democracia directa, democracia parlamentaria y democracia de los consejos, representación por delegación y democracia directa o asamblearia. Lo que conviene, frente a lo que ha escrito Norberto Bobbio a este respecto, es volver a preguntarse por la posibilidad de complementar democracia representativa y democracia directa también en las sociedades avanzadas y complejas del fin del siglo XX. La tradición republicana en teoría política se ha hecho siempre esta pregunta. La tradición socialista también.

La expresión que hoy en día se suele usar en los ambientes de izquierda como alternativa a la democracia demediada o limitada realmente existente es «democracia radical». De hecho, la mayoría de las personas que han partido de la crítica al proceso de mercantilización, tecnificación y burocratización de las democracias suele pensar a la vez en democracia hacia dentro y hacia fuera. Se está pensando en lo importante que es hoy en día el que una izquierda nueva y alternativa nazca siendo algo así como un embrión de lo que se quiere que sea la sociedad en la que se actúa. En mi opinión, no se debe renunciar a esto, de la misma manera que la derecha política no renuncia a su idea de que la empresa y el «mercado libre» sean el embrión de la democracia representativa.

Y ¿qué se quiere cuando se afirma la «democracia radical»? Hacia fuera, es decir, pensando en la sociedad (en los niveles, local, regional, nacional, internacional) se aspira a algo bastante parecido a las propuestas alternativas que he mencionado hasta ahora.

Se quiere, hacia dentro, otra forma de hacer política. Que el hacer se corresponda con el decir. Cambiar la relación tradicional entre dirigentes y dirigidos. Frenar y controlar el poder de los aparatos políticos. Que haya rotación en los cargos para paliar el burocratismo y la rutina. Que se escuche siempre a los de abajo. Que los de abajo decidan realmente en las cosas importantes: programas, propuestas y acciones. Que se haga realidad el principio de «un hombre (y una mujer) un voto». Que las reglas del juego por las que han de regirse las relaciones sean claras y explícitas para que los afiliados a una organización voluntaria (puesto que de eso se trata) sepan siempre a qué atenerse en los debates. Que los dirigentes sean no sólo elegidos desde abajo sino también controlada su actividad política desde la base. Que se respete la pluralidad de sensibilidades y corrientes. Que las minorías no sólo se sientan representadas sino convencidas de que, en la lucha de ideas, pueden ser un día mayorías en el seno de la organización.

Algunos dirán: esto de la democracia radical hacia dentro es mucho querer. Y otros: ¿Es eso posible en una sociedad como la nuestra en la que los «tribunos» políticos están más atentos a lo que dicen y escriben los grandes monopolios de la información que a lo que preocupa a los afiliados de la propia organización? ¿Será eso posible en la época de la política como espectáculo, en una época en la que la política se hace más en las ruedas de prensa que en el interior de las organizaciones? ¿Hay ejemplos y modelos así en los que inspirarse hoy en día?

No sé si mi respuesta a estas preguntas resultará muy alentadora, pero es la que puedo dar. Y es esta: si se sigue aceptando la idea dominante de hacer política en la sociedad del espectáculo en el siglo XXI no habrá izquierda ni democracia digna de ese nombre. Habrá tal vez aparatos políticos que por inercia, o por atención al comercio de los votos, sigan tomando de cuando en cuando el nombre de la izquierda en vano. Pero, desde el punto de vista sociocultural, que es el que más importa, si eso sigue así, no habrá izquierda. Para que la haya el ejemplo habrá que darlo (no buscarlo) y los modelos prefigurarlos en el ágora pública (no copiarlos).

¿Cómo? Como la izquierda del siglo XXI la van a hacer los jóvenes de hoy no parece conveniente que un viejo rojo se ponga a dar consejos. Lo que queda de la izquierda hoy tiene que prepararse para pasar el testigo facilitando el diálogo entre generaciones. Y como los jóvenes de hoy, igual que los de ayer, tenderán a creer que han de empezar desde el principio, algo deberíamos decir, los más viejos, sobre principios (sobre todo para evitar esfuerzos inútiles).

Tengo tres principios para la izquierda del siglo XXI. Dos vienen de la tradición social-comunista. El primero reza así: en el siglo XXI decir la verdad seguirá siendo la táctica de la revolución. El segundo así: en el siglo XXI, para ser de izquierdas, habrá que renovar el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. El tercero es pura sabiduría popular aplicada: en el siglo XXI las izquierdas que quieran cambiar el mundo de base no harán nunca de perro del hortelano; propondrán y actuarán, y aceptarán las propuestas y acciones de sus hermanos cuando no tengan otras mejores que ofrecer.

Si actúa así la izquierda del siglo XXI habrá logrado, por fin, superar su pecado original: el de echar siempre las culpas de sus derrotas y de sus fracasos al hermano y al amigo de ayer debatiéndose, una y otra vez, entre la jeremiada y la búsqueda de traidores. La unidad de la izquierda, tan deseada, se dará entonces por añadidura. O sea: concordando programas y actuaciones en favor de los de abajo, de los más necesitados, no pactando cargos y momios mientras se discuten historias pasadas. La izquierda del siglo XXI habrá aprendido, por fin, que la causa principal de sus derrotas y de sus fracasos históricos ha sido casi siempre la misma, a saber: que el adversario, la Compañía del Gran Poder económico y financiero, era más fuerte (en lo militar, en lo político, en lo cultural, en lo organizativo). Razón por la cual la izquierda desplazará los acentos hacia lo que más importa: no hacer como ellos, como los adversarios, para acabar siendo como ellos, sino organizarse de verdad autónomamente, crear medios de comunicación propios, configurar una política cultural alternativa, establecer redes de relación con los movimientos sociales para dar curso a las reivindicaciones de los que menos tienen. En eso la izquierda del siglo XXI será libertaria.

Una vez superado el miedo al pecado original, la izquierda del siglo XXI empezará a hablar en serio de democracia radical hacia afuera, hacia la sociedad en su conjunto. Entonces no hará falta ser «anguitista», ni siquiera en Cataluña, para darse cuenta de que en la España de 1998 (más allá de los respetables y hasta admirables sentimientos que produce la conciencia de la nacionalidad de cada cual) el hombre de la «otra galaxia» que dicen, Julio Anguita, tenía toda la razón en las tres cosas que más pueden importar a una persona de izquierdas: defensa de los intereses de los que menos tienen y de los que más sufren socialmente (porque ellos son la base social de la izquierda); defensa del derecho a la autodeterminación de quienes quieren autodeterminarse (porque eso es ir a la raíz de la democracia, aquí ahora, en una sociedad plurilingüística y multinacional); y defensa del estado federal (porque mientras haya esa cosa llamada estado, aquí y en la Unión Europea que se está configurando, eso es lo mejor que la izquierda puede ofrecer como alternativa).

Es posible que esta modesta proposición no sirva para calentar el corazón de algunos. Hablando con propiedad no es una proposición comunista ni siquiera socialista. Lo sé. Es sólo una proposición democrático radical hacia dentro y hacia fuera. Pero debemos recordar: al fin y al cabo, en el principio, o sea, en el Manifiesto Comunista, lo que se proponía era «la conquista de la democracia». No la hemos conquistado todavía. Y si esa razón no basta hay todavía otra, más actual: la izquierda del siglo XXI debería llamar a las cosas por su nombre, sobre todo a las cosas que queremos. Y conviene, para no engañar al pueblo soberano, que el concepto corresponda a la palabra. Luego vendrá la concreción programática.

II. ¿Qué democracia queríamos los comunistas? Recuerdos y Reflexiones

Publicado en Manuel Bueno Lluch y Sergio Gálvez Biseca (eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Fundación de Investigaciones Marxistas/Atrapasueños, Sevilla, 2009.

1. Cuando entré a militar en la célula de Letras de la organización universitaria del PSUC, en 1963, me hicieron un breve examen, que al parecer era entonces de rigor para comprobar la competencia verdaderamente comunista del aspirante. Recuerdo que las dos preguntas principales que se me hicieron versaron sobre la dictadura del proletariado y sobre el centralismo democrático. No debí estar muy acertado al contestar la primera de ellas porque el camarada que llevaba la voz cantante y que debía ser entonces el responsable político de la mencionada célula me hizo observar que lo que yo pensaba al respecto no difería gran cosa de lo que habían mantenido los socialistas y socialdemócratas durante la II República y la Guerra Civil. Incluso salió a colación allí, negativamente, el nombre de Julian Besteiro antes de que el camarada responsable me instruyera sobre la gran diferencia existente entre socialdemócratas y auténticos comunistas. Esa diferencia radicaba, según él, en la defensa por parte de los comunistas de la dictadura del proletariado como forma de transición al comunismo y del centralismo democrático como forma de organización.

Por dictadura del proletariado se entendía entonces en el partido comunista la necesaria inversión de la forma de dominación de clase existente en los países capitalistas; y se consideraba que tal cosa, obligada por la previsible resistencia a ceder poder y privilegios por parte de la clase anteriormente dominante, sería, en cualquier caso, mucho mejor que la llamada democracia formal o burguesa, de la que se decía que en realidad era una dictadura de la burguesía sobre el proletariado. Obviamente, esa otra cosa mejor estaba representada por el régimen existente en la Unión Soviética desde la revolución de octubre de 1917.

Hasta ahí todo iba en teoría bien, pues lo que se me estaba enseñando coincidía sustancialmente con lo que yo mismo había leído ya en algunos, pocos, textos de los clásicos del marxismo que habían llegado a mis manos a pesar de la censura que la dictadura franquista ejercía sobre todo lo que oliera a marxismo y comunismo. Lo que me sorprendió de aquel discurso en el examen de entrada, y por eso lo recuerdo, es que en opinión del instructor los republicanos españoles habían perdido la Guerra Civil por no haber entendido en su momento la importancia decisiva que tenía la dictadura del proletariado, de manera que, para no caer en el mismo error, la resistencia antifranquista tenía que empezar asumiendo aquella idea.

Esto último no me cuadraba con lo que yo había leído ya a escondidas sobre la Guerra Civil; pero como, por otra parte, no había duda de que a su término los comunistas habían sido y seguían siendo los principales protagonistas de la resistencia antifranquista aquella correlación establecida entre defensa teórica de la dictadura del proletariado y eficacia política revolucionaria me pareció que podía ser plausible y lo dejé pasar. Al fin y al cabo, para un joven estudiante universitario que quería hacerse comunista en aquellos años lo importante de verdad era encontrar la organización en que militar y hacer algo que en verdad fuera útil para los explotados y oprimidos.

Aunque esto va a sonar a oxímoron, creo que puedo decir que la mayoría de los que por entonces, a comienzos de la década de los sesenta, nos hicimos comunistas (y eso vale igualmente para los comunistas de las dos décadas anteriores) veíamos la cosa más o menos así: en general y en lo concreto luchábamos por la democracia luchando contra la dictadura realmente existente aquí, la dictadura franquista impuesta al término de la Guerra Civil; y lo hacíamos con la finalidad de implantar un día el comunismo, que iba a ser el reino de la libertad en una sociedad sin clases, para lo cual había que pasar a través de la dictadura del proletariado. Imaginábamos que esta otra dictadura no iba a ser propiamente un régimen político sino más bien una comunidad de transición en la que se habría invertido el signo de la dominación social.

He de confesar que la idea de acabar con una dictadura, la franquista (a la que definíamos entonces como «dictadura terrorista del gran capital») mediante el establecimiento de otra dictadura, por muchos distingos que se estableciera sobre el signo social de la misma, no me parecía particularmente atractiva; y que además no acababa de ver claro cómo se compaginaba eso con lo que yo mismo iba oyendo en Radio España Independiente sobre la reconciliación nacional y sobre la heroica lucha cotidiana de los comunistas en favor de la democracia. Pero, a pesar de todo, creía entender que una cosa es un régimen político y otra el signo de dominación que caracteriza a una formación socio-económica en sentido amplio. Y, como por principio me sentía identificado con el proletariado y, por razones prácticas, con la actividad de los comunistas contra Franco, no hice entonces preguntas. Me pareció que yo podía aceptar aquella idea aunque no me resultara particularmente atrayente el término «dictadura». Y la asumí, como tantos otros, durante algunos años, mientras, de paso, iba buscando en los textos de los clásicos del comunismo la justificación teórica de lo que mi instructor llamó plásticamente «dar la vuelta a la tortilla».

Al otro asunto que constituyó mi examen de entrada en el partido comunista, el del centralismo democrático, se dedicó menos tiempo. En mi recuerdo, el instructor o responsable no llegó a decir en qué consistía tal cosa, pero relacionó el centralismo democrático con una necesidad ineludible: la de asumir las directrices de la dirección del partido por la situación de clandestinidad y persecución en la que estábamos obligados a luchar. Enseguida pasó a poner el acento en la importancia que, en aquellas difíciles condiciones, tenía para todos los militantes comunistas guardar silencio fuera del partido acerca de nuestras actividades. Por alguna razón que ahora no acertaría a expresar bien, relacioné lo del centralismo democrático con el misterioso final del célebre romance del infante Arnaldos: «Yo no digo mi canción sino a quien conmigo va».

Ahora no creo que esto último tuviera gran cosa que ver con el asunto que nos ocupaba y tal vez por eso de la parte dedicada propiamente al centralismo democrático sólo recuerdo de manera vaga la prohibición explícita de formar fracciones o corrientes cristalizadas, cosa a la que apenas di importancia, pues en la práctica, cuando uno está a punto de entrar a formar parte de una célula clandestina (compuesta a lo sumo por cuatro o cinco personas) lo de constituir una fracción suele sonar a chino. Mi ingenua reflexión de entonces fue: siendo tan pocos como somos ¿a quien se le va ocurrir dividirse encima? Tardé algún tiempo en darme cuenta de que aquella forma rígida de entender la democracia interna, sin otras especificaciones que la de seguir en todo caso las directrices del grupo dirigente y la prohibición de constituir fracciones o corrientes, tenía también sus importantes efectos prácticos, aunque he de confesar que ni siquiera leyendo años después las razonables cosas que escribió al respecto Rosa Luxemburg he llegado a identificarme con la pasión autodepuradora que siempre ha atenazado al movimiento comunista organizado.

Mi primera experiencia como comunista sobre eso que llamamos democracia fue, pues, más o menos esta: los comunistas constituíamos una especie muy particular de demócratas; éramos unos demócratas bastante especiales, pues a diferencia de aquellos que se llamaban a sí mismos «demócratas», sobre todo en el exilio, y apenas hacían oír su voz en el interior contra la dictadura realmente existente, nosotros no parábamos de luchar contra una dictadura (fascista) y, por tanto, en favor de la democracia, pero lo hacíamos al mismo tiempo para implantar en su día una dictadura del proletariado que, según pensábamos, iba a ser más democrática que las llamadas democracias (por atender a los intereses de la mayoría de la población) y que, además, abriría el camino recto hacia el comunismo. Sí, sonaba a contradicción. Pero contradicción por contradicción –pensaba yo– mejor la nuestra, porque por lo menos no era contradicción entre el decir y el hacer en el presente.

Entendí también entonces que en las particulares condiciones de la lucha comunista de aquellos años, o sea, mientras la tiranía franquista siguiera negando la existencia misma del partido comunista y metiendo en la cárcel o asesinando a sus dirigentes, la noción más corriente de democracia tenía que quedar limitada. Hacia fuera y hacia dentro. Hacia fuera, o sea, en la sociedad, porque nosotros no aspirábamos al mero restablecimiento de la democracia parlamentaria, formal o burguesa, como se decía, o a la consecución de un tipo de estado como el existente en otros países europeos próximos, sino que aspirábamos a otra democracia: proletaria, obrera o popular, material, económica y social. Y hacia dentro, en el interior del partido, limitada por el centralismo. En este caso por la sencilla razón de que no hay partido político que pueda ser organizado de una manera plenamente democrática en un contexto dictatorial que coarta todas sus actuaciones.

2. Hasta ahí la doctrina generalmente compartida en el partido comunista sobre la democracia hacia fuera y hacia dentro. Digo «doctrina» porque la verdad es que en los papeles del partido, que a comienzos de la década de los sesenta se difundían, con dificultad y no poco riesgo, en los tajos, en las fábricas y en la universidad, de teoría a este respecto, de teoría de la democracia, había poca: trozos sueltos de Marx, Engels y Lenin, la mayor parte de las veces descontextualizados para su uso en cualquier circunstancia.

Por abajo, sobre todo en las células universitarias, empezaban a sonar los nombres de Antonio Gramsci y de Mao Tsé Tung y se tenía cierta noticia, más bien vaga, ciertamente, de lo que había dicho y escrito Palmiro Togliatti en Italia sobre el entonces llamado «culto a la personalidad» y sobre el estalinismo a raíz del XX Congreso del PCUS. Pero, en mi recuerdo, los textos traducidos de los Cuadernos de la cárcel, los artículos de Mao sobre la nueva democracia en China e incluso las reflexiones moderadamente críticas de Togliatti sobre lo ocurrido en la Unión Soviética durante la época de Stalin sólo tendrían una difusión digna de ese nombre años después. Y Trotsky, que podía haber hecho pensar sobre la dictadura del proletariado realmente existente en la URSS desde los años treinta, no era una lectura bien vista en el partido comunista entonces.

Al escribir esto no estoy queriendo insinuar aquí que los principales dirigentes del PSUC y del PCE ignoraran por aquel entonces tales desarrollos, de interés para renovar la noción heredada de la democracia. De hecho, los historiadores que se han ocupado de la evolución del partido comunista en esos años suelen encontrar referencias y alusiones a los autores aquí nombrados, particularmente a Togliatti, en distintos documentos de discusión interna y en artículos publicados desde 1957 por Santiago Carrillo, Jorge Semprún, Fernando Claudín, Francesc Vicens, Manuel Sacristán, Adolfo Sánchez Vázquez y otros. Sólo que la mención de ciertos nombres solía tener por entonces, en los documentos políticos, un carácter más bien ritual. Basta con recordar al respecto que el número de Nuestra Bandera (enero de 1965) dedicado a la crítica de las tesis de Claudín se abría con estas palabras de Antonio Gramsci: «Los daños que puede acarrear un error del Partido unido pueden ser fácilmente superados; los daños de una escisión o de una situación prolongada de escisión latente son irreparables y mortales».

Sobre estos documentos y artículos habría que matizar, por tanto, dos cosas. Una: que las publicaciones en que esas referencias o alusiones podían aparecer entonces, revistas impresas en México, París o Roma, solían llegar tarde, mal y con cuentagotas a las organizaciones comunistas del interior, y de éstas, por lo general, sólo a las universitarias o a los cuadros intermedios del partido. Y dos: que la forma en que se transmitió a las bases, a través de los cuadros intermedios, la discusión recogida en las actas de las reuniones de los grupos dirigentes del PCE y del PSUC no contribuyó tanto a la renovación de la noción de democracia cuanto a la reafirmación de la «doctrina» generalmente compartida al respecto, de manera que ésta se mantuvo invariable por abajo, al menos hasta la segunda mitad de la década de los sesenta.

Estoy convencido de que la falta de reflexión crítica sobre la noción de democracia y aquel retraso en la renovación de las ideas adquiridas al respecto fue uno de los errores que más caro han pagado los partidos comunistas en la segunda mitad del siglo XX. No sólo el PCE y el PSUC. Pero también este error exige una explicación que en nuestro caso tiene su particularidad. Varios factores deberían ser tenidos en cuenta.

El primero de estos factores es que la teoría marxista y leninista de la democracia fue elaborada en momentos y circunstancias históricas muy anteriores y muy distintas a las creadas después de la segunda guerra mundial; fue elaborada pensando, por una parte, en las restricciones y limitaciones a la democracia propiamente dicha establecidas por el liberalismo después de las revoluciones de 1848 y de la Comuna de París, y pensando, por otra parte, sobre todo en el caso de Lenin, en la particular situación de Rusia, país en el que el absolutismo seguía vigente todavía en la primera década del siglo XX. La excepción más importante a eso había sido precisamente la de Gramsci en los cuadernos escritos en cárcel entre 1928 y 1936.

El segundo factor a tener en cuenta es que los republicanos españoles (liberales en la mejor acepción de la palabra, socialistas, comunistas y anarquistas) habían pagado muy cara, entre 1936 y 1939, la «traición» de las llamadas democracias occidentales ante la sublevación franquista y ante el apoyo a ésta de los nazis alemanes y de los fascistas italianos durante la Guerra Civil; razón por la cual la memoria de aquella felonía de las democracias seguía aún muy presente en la resistencia antifranquista, de la que el partido comunista era parte principal.

El tercer factor al que me parece que hay que atender fue la constatación, desde la década de los cincuenta, del apoyo directo que el régimen dictatorial de Franco estaba recibiendo por parte de los gobiernos de la considerada principal democracia de la época, los Estados Unidos de Norteamérica.

Si a eso se une el que la propia dictadura franquista estaba presentándose continuamente a sí misma como una «democracia orgánica», se comprende que así, sin más, la palabra «democracia» no suscitara por entonces particulares simpatías ni entre los veteranos derrotados republicanos ni en las generaciones más jóvenes que querían enlazar con ellos. Pues, por debajo de las virtudes que a la noción de democracia pudieran atribuir sus teóricos, los de abajo (y no sólo los comunistas marxista-leninistas) veían demasiados vicios en las democracias entonces realmente existentes.

En la democracia «orgánica», veían, obviamente, una farsa para lavar la cara a la tiranía; en la democracia norteamericana, un amigo privilegiado del régimen dictatorial; y en las democracias francesa e inglesa, la contradictoria amalgama entre «La Marsellesa», el recuerdo de lo que había sido la «no intervención» y el apoyo más o menos directo a Franco. A todo lo cual habría que añadir, sin duda, la importancia que en aquellos momentos el antifranquismo concedía, con razón, a las barbaridades y desmanes de los gobiernos y las clases dirigentes de las democracias realmente existentes contra los pueblos que entonces luchaban por liberarse del yugo colonial o semicolonial en África, Asia y América Latina.

Leen la historia de esos años al revés quienes en el presente, desde una percepción de la democracia política que corresponde ya a otra época histórica, acusan de antidemócratas a los comunistas de aquellos tiempos en España basándose exclusivamente en documentos doctrinarios. Y la tergiversan, por apología directa o indirecta del franquismo, quienes ahora escriben que los comunistas eran antidemocráticos por contagio de las ideas del régimen que combatían. La idea pseudoliberal de que los extremos político-ideológicos se tocan en esto de la valoración de la democracia está muy extendida pero tiene poco que ver con la realidad. Y es un sarcasmo hablar de contagio ideológico cuando la ideología fascista impuesta y dominante liquidaba, silenciaba o censuraba en la práctica a todas las demás mediante la utilización funcional de todos los aparatos del estado.

Pero explicar tampoco es justificar. Se ha dicho muchas veces, al tratar de este asunto de la democracia, que los comunistas de aquellos años veían con mucha claridad la mota en el ojo ajeno y tendían a no ver la viga en el ojo propio, el del socialismo, por lo menos hasta 1968. Y en gran parte eso es cierto también para nosotros. Fuera por ignorancia o por estrabismo, la verdad es que en las organizaciones del partido comunista solía oponerse el ideal del socialismo a las democracias realmente existentes; de este modo se pasaba por alto que también había un socialismo realmente existente y que de éste lo menos que podía decirse es que fuera una democracia material, social, nueva o mejor que las otras. Los ideales, entonces y siempre, han sido mejores que las realidades. Y hay que reconocer que al establecer esa oposición entre ideal socialista y realidad de las democracias llamadas liberales nos lo poníamos fácil.

Teniendo en cuenta las condiciones en que se había desarrollado la lucha política en España desde el término de la Guerra Civil hasta los primeros años de la década de los sesenta tampoco podía esperarse aquí una batalla teórico-ideológica sobre la noción de democracia como la que se dio, por ejemplo, en Italia a partir de un célebre artículo publicado por Norberto Bobbio en Nuovi argomenti, en 1954, con el título de «Democrazia e dittatura», intervención que fue considerada por los comunistas (Togliatti, Gerratana, Della Volpe, entre otros) como «cortés provocación».

Sostenía allí Bobbio que los defensores de la dictadura del proletariado deberían tomar en consideración la forma de los regímenes liberal-democráticos y, en consecuencia, juzgar a éstos no tanto por su naturaleza de clase cuanto principalmente por el hecho de que en ellos se ha ido incorporando «una técnica jurídica más refinada y avanzada». Y mantenía, por otra parte, que la diferencia entre régimen soviético y regímenes occidentales no era cuestión de mayor o menor grado de democracia sino que pasaba por la existencia de garantías en un caso y por la ausencia de libertades en otro.

Todo lo cual, dicho inmediatamente después de la muerte de Stalin pero antes de las «revelaciones» del XX Congreso del PCUS sobre lo que había significado el estalinismo, abría una puerta a la reconsideración y ampliación de la teoría marxista de la democracia; una puerta que, aunque con reticencias y algún que otro sarcasmo sobre el liberalismo, algunos comunistas italianos entreabrieron para repensar la cosa, volver a dialogar con Marx y con Gramsci, admitir explícitamente lo más obvio (o sea, la degradación del socialismo en la URSS) y, en algún caso, para recuperar de paso a un autor no marxista, el Kelsen de Esencia y valor de la democracia, con la consideración de que éste aún podía servir de ayuda teórica en la doble crítica que se creía justa y necesaria: la de los límites de la forma de la democracia liberal (parlamentaria, representativa e indirecta) y la de los límites de una dictadura del proletariado que a todas luces se había convertido no sólo en dictadura sobre el proletariado sino en negación de cualquier forma de democracia política digna de ese nombre.

De aquel diálogo italiano, nacido de la «cortés provocación», para repensar la noción o las nociones de democracia de la mano de Marx y de Rousseau, pero también de Kelsen y de Bobbio, apenas hubo eco, que yo recuerde, entre los comunistas españoles que conocí en los primeros años de militancia, aunque probablemente también aquí había personas que pensaban así, puesto que Bobbio, Della Volpe y Gerratana empezaban a ser conocidos en los ambientes intelectuales comunistas y Palmiro Togliatti era frecuentemente citado. De todas formas, hablando de aquellos años de censura y clandestinidad desde el recuerdo personal siempre hay que curarse en salud, pues la mayoría de las cosas que las personas pensaban entonces, y más si se era comunista, no se podían escribir o decir en público. Tal vez haya habido ecos de aquel diálogo, en el lenguaje de Esopo, que escaparan a mi recuerdo. Y los historiadores harían bien consultando a este respecto, además de Cuadernos para el diálogo, Realidad o Nous Horitzons, revistas de cine, teatro y cultura en general, en las que escribían intelectuales comunistas comprometidos[2].

Ya esto último que acabo de decir ahora puede dar una pista para estudiar mejor lo que entendíamos los comunistas por democracia y la democracia que queríamos. Pues si es verdad que antes de 1968, y en comparación, por ejemplo, con lo que ocurría en Italia, hubo aquí poca reflexión teórica sobre el nexo entre democracia y socialismo, como se ha dicho tantas veces, en cambio, en la actividad práctica, en el seno de los movimientos sociales que entonces despuntaban, empujados o hegemonizados por comunistas, se dieron aportaciones de muchísima enjundia para el asunto que nos ocupa.

Efectivamente, cuando se estudia en detalle lo que fueron los orígenes y primeros desarrollos de las comisiones obreras, de los sindicatos democráticos de estudiantes en la universidad y de las asociaciones de vecinos en los barrios se entiende mejor aquello que dije antes acerca de la contradicción entre la «doctrina» marxista-leninista de la democracia, generalmente asumida en los papeles de altura, y la práctica democrática de los comunistas de carne y hueso que trabajaban en las organizaciones sociales antifranquistas. Y estudiando el funcionamiento real del partido por abajo, o sea, la actividad cotidiana de las células (para lo cual la historia oral y los testimonios comparados son fundamentales) se entiende también mejor qué era aquello del centralismo democrático en la práctica, o sea, la democracia hacia dentro.

3. Querría ahora decir algo sobre democracia en la práctica tomando nuevamente como punto de partida mis propios recuerdos. Empezaré con lo del centralismo democrático, expresión que, con los años, el cambio de los tiempos, el transformismo de los intelectuales y el anticomunismo rampante, se ha ido convirtiendo en una especie de truculencia que casi todo el mundo identifica con autoritarismo, disciplina impuesta y práctica indiscriminada del ordeno y mando por parte de una dirección supuestamente alejada de las bases.

Tal vez yo era por entonces un comunista un poco raro y despistado, pero tengo que decir que así como la doctrina del partido acerca de la democracia y la dictadura del proletariado me produjo cierta insatisfacción, en cambio la práctica del centralismo democrático, tal como la viví en el PSUC de los años sesenta, me pareció bastante sensata en los primeros años de militancia. Como nunca tuve cargos responsabilidad en la dirección espero que no se escuche esto que voy a decir como una justificación personal a posteriori.

Tengo sobre esto varios recuerdos de los años 1964 a 1968 que me han hecho pensar que, al menos en Barcelona, y contra lo que suele repetir el tópico del autoritarismo antidemocrático, el centralismo era en el partido más bien laxo. Se ha dicho a veces que en el partido comunista las órdenes y las consignas circulaban de forma jerarquizada, de arriba abajo, que eso impedía el libre pensamiento de los militantes y que de centralismo había mucho y de democracia casa nada. Pero aunque sin duda es posible encontrar ejemplos de prácticas autoritarias (y esos ejemplos han sido magnificados como expresión del centralismo democrático en varias de las historias del partido que he leído), mi impresión es que los casos de autoritarismo patente tenían más que ver con el particular carácter de tal o cual dirigente, como ocurre en cualquier otro grupo organizado, que con la forma de organización que se designaba entonces con aquel nombre.

Uno de los recuerdos que querría traer a colación aquí se refiere al asunto Claudín-Semprún acerca del cual se ha escrito reiteradamente. En una de reuniones de célula a las que asistí a principios de 1965 se propuso discutir el tema como punto principal del orden del día. Vino el responsable de la dirección correspondiente; nos informó del punto de vista de la dirección del partido; criticó las opiniones de los disidentes, que habían sido ya expulsados, creo, y nos pidió la adhesión colectiva a la opinión «mayoritaria» que era, obviamente, la de la dirección. Como nuestro responsable pretendía que discutiéramos las opiniones de los disidentes exclusivamente a partir de lo dicho sobre ellas en Mundo Obrero y Nuestra Bandera por el secretario general del PCE, alguien objetó que ésta no era forma de discutir, que para discutir en serio había que tener los informes completos de las partes, cosa manifiestamente imposible en aquella reunión. No hubo, pues, acuerdo ni adhesión. Semanas después se produjo una «caída» que ponía en peligro la organización universitaria. No se volvió a hablar del asunto. Nadie dijo tampoco que fuéramos «claudinistas», ni, que yo recuerde, hubo imposición alguna desde arriba. Tampoco tuvimos los papeles que pedíamos (que sólo leí muchos años después). Eso sí: seguimos trabajando en lo que tocaba, que era la agitación en la universidad para copar el SEU desde dentro y tratar de democratizar su estructura en lo posible.

Otro recuerdo que me ha quedado de aquellos años tiene que ver con el asesinato de Julián Grimau y la manifestación que se convocó para protestar por ello en el cruce barcelonés entre las Ramblas y la calle entonces llamada Pelayo[3]. También a ese momento se han referido varios dirigentes del PSUC en sus memorias precisamente porque hubo cierto desacuerdo en la dirección (en este caso con Manuel Sacristán, que jugaba un papel central en la organización universitaria) sobre si había que convocar el acto de protesta o no. En mi célula se discutió el asunto. Sabíamos que también la organización universitaria del partido estaba dividida al respecto. Oí decir que los «claudinistas» mantenían que no había que ir porque aquello, aunque moralmente justificado, era mero voluntarismo y que la concentración no pasaría de ser un mero acto testimonial que pondría en peligro la continuidad del partido. También nuestra pequeña célula se dividió: unos fueron y otros no. Yo fui. La concentración en Ramblas-Pelayo para protestar por el asesinato de Grimau fue, efectivamente, un acto testimonial a partir del cual la policía detuvo a varias personas con responsabilidades en el PSUC, entre ellas, como es conocido, al filósofo y profesor universitario Manuel Sacristán. Que yo recuerde, no hubo ni reproches ni reparto de medallas desde arriba. Ni siquiera llegué a saber hasta mucho más tarde, leyendo memorias de otros, cuál era la posición de la dirección del partido.

Al aludir a estos recuerdos no pretendo dar prioridad a la memoria personal, y menos a la mía, sobre el trabajo por hacer en los archivos. Sólo quiero llamar la atención acerca de un problema que vengo observando en la bibliografía existente sobre el comunismo de aquellos años y al que se ha referido Giaime Pala en su investigación en curso sobre el PSUC[4]. A saber: que como la mayoría de los documentos escritos que han quedado (incluidas las actas de reuniones) son materiales de dirigentes, se tiende a magnificar, a partir de ellos, las discusiones, polémicas y discrepancias por arriba, en las alturas, y se presta poca atención a lo que decía y hacía por abajo. Vista la cosa desde abajo resulta, por volver a un ejemplo ya mencionado, que la crisis Claudín-Semprún tuvo menos repercusión en las células que tal o cual «caída» o que tal o cual actividad de los comunistas en las movilizaciones y en el impulso a los movimientos sociales. Por motivos prácticos, de la actividad cotidiana, las imposiciones y los centralismos, se notaban menos. Por eso digo que, visto desde abajo, el centralismo democrático funcionaba razonablemente bien.

Esto lleva a otra reflexión, paralela a la anterior. Vistas las cosas desde abajo, los calificativos de tipo ideológico, los clichés que habitualmente se emplean para justificar o criticar tales o cuales acciones prácticas, cuentan menos, mucho menos, que lo que cada uno, en su fuero interno, está en disposición de hacer; y esta disposición para hacer o estar en tal momento y en tal sitio, particularmente cuando hay peligro (y entonces había peligro de verdad) tiene más que ver con los hígados y con el sistema nervioso de las personas que con las ideologías con que solemos disfrazar vacilaciones, valentías y cobardías. Como diría Voltaire, primero actuamos y luego buscamos la justificación ideológica de nuestras acciones. No parece que los comunistas podamos quedar al margen de esa regla general.

Yendo al caso: si creemos que no hay que ir o estar en, la acción que se haga será «testimonial» (en el sentido peyorativo de la palabra); si, por el contrario, hemos decidido ir o estar en, la acción será «políticamente correcta». Luego se rebusca en el arsenal ideológico heredado el cliché que se supone corresponde a la «corrección política» o a la acción testimonial de carácter ético. Pues bien: el centralismo democrático mal entendido (o sea, la eliminación de la autonomía individual y colectiva y de la democracia interna) se caracteriza por el hecho de que el «centro» decide siempre qué es lo políticamente correcto y qué lo testimonial (eso en el mejor de los casos; en el peor, «lo incorrecto» sin más). Esto es algo que afecta por igual a todos los partidos políticos que he conocido, antes de la democracia y después de la democracia, independientemente de cómo llamaran a su forma de organización.

Como en el caso que estoy contando no se nos dijo nada que afeara nuestras conductas, deduje que teníamos un «centro» sensato y comprensivo, nada impositivo, tolerante, digámoslo así, con la parte que estaba dispuesta a equivocarse (o a dar testimonio, si se prefiere hablar de esta manera). Podría recordar también situaciones en que esto no fue así y, desde luego, en alguna de esas situaciones anduve también metido, pero intentando hacer memoria sobre lo que fue mi militancia en el partido hasta 1977 creo poder decir sin mentir que estas situaciones, en las que el centralismo se impuso a la democracia, fueron menos que las otras. Y para decirlo todo: también creo que hubo más centralismo y menos democracia en el partido comunista inmediatamente después de la muerte de Franco, cuando se hablaba ya de legalización y de islas de libertad, que en los años sesenta, a los que estoy haciendo referencia mayormente. No me detendré en esto. Basta con pensar en la forma en que se decidió aceptar la monarquía y su bandera o firmar los pactos de la Moncloa.

4. Pasemos ahora, para terminar, a la concepción comunista de la democracia hacia fuera, en la sociedad. La contribución de los comunistas a la democratización en las fábricas, universidades, centros de enseñanza en general y asociaciones de barrios a lo largo de los años sesenta está fuera de toda duda razonable. El proceso de democratización del tejido social en España, aguantando la represión de la dictadura franquista, fue en gran parte un mérito de los comunistas organizados. No sólo de los comunistas, desde luego, pero sí principalmente de los comunistas. Así lo han reconocido, por lo demás, muchas personas de otras ideologías. Las comisiones obreras, los sindicatos democráticos de estudiantes y las comisiones de barrio, impulsados mayormente por militantes comunistas, fueron en aquellos años una escuela de aprendizaje de la democracia, o, por mejor decir, escuelas de demócratas, en tierra adversa, en territorio enemigo.

De las experiencias vividas en todos estos años la más radical y plenamente democrática que yo recuerde fue la del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) durante los meses que van desde el otoño de 1965 hasta el otoño de 1967. No sé si se puede decir algo parecido acerca de los sindicatos democráticos de estudiantes que sustituyeron al SEU en las universidades de Madrid, Valencia, Andalucía y en otros lugares. Pero, en cualquier caso, me parece relevante el hecho de que todas las investigaciones publicadas a este respecto hayan subrayado algo que también yo recuerdo bien: la Junta de Delegados del SDEUB, desde la creación de éste hasta su práctica disolución en 1968, pasando por su momento culminante, que fue la constitución formal del mismo en la Asamblea celebrada en los Capuchinos de Sarrià el 9 de marzo de 1966, estuvo siempre compuesta por una mayoría de comunistas organizados en el PSUC.

Tal vez la palabra conveniente para caracterizar aquella situación no sea la de «hegemonía comunista», que se ha usado frecuentemente, puesto que eso de hegemonía es mucho decir, pero no me cabe ninguna duda de que el trabajo de los comunistas fue ahí esencial para dar forma a un tipo de organización que, durante algún tiempo, fue un ejemplo de combinación de democracia asamblearia y democracia representativa. El historiador que repase lo que fueron los estatutos del SDEUB, a cuya discusión y aprobación se dedicaron muchísimas horas y asambleas, podrá valorar en su justa medida lo que estoy diciendo ahora. Casi parece mentira que pudiera dedicarse tanto esfuerzo a una cuestión formal, la de la forma de la democracia (por hablar como Bobbio), en un momento en el que la brigada político-social y la policía armada del franquismo eran omnipresentes y en un país en el que, como he recordado antes, no había demasiados motivos para apreciar la formalidad de la democracia. A pesar de lo cual, ahí están los papeles para probarlo.