Bartolomé de Las Casas en la controversia de Valladolid (1550-1551)

Francisco Fernández Buey

El 25 de agosto de 2022 se cumplieron diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se organizaron diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.

Publicado en Araceli Mondragón y Francisco Piñón (coordinadores), Bartolomé de Las Casas: proyecto y utopía, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, pp. 57-94.

1. En 1992, coincidiendo con los fastos conmemorativos del quinto centenario del llamado Descubrimiento de América, el cineasta francés Jean-Claude Carrière, muy conocido ya, entre otras cosas, por su colaboración como guionista en varios filmes de Luis Buñuel, tuvo la excelente idea de escribir un guión cinematográfico sobre la controversia que en 1550-1551 habían mantenido, en Valladolid, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. La idea acabó concretándose primero en un film para la televisión y luego en una obra de teatro, ambos con ese mismo título. La película, interpretada en sus papeles estelares por Jean-Pierre Marielle y Jean-Louis Trintignant, recibió innumerables elogios y obtuvo el premio «7 d’Or» al mejor telefilm del año 1993. Con motivo de su proyección en España, el propio Carrière argumentó la idea de su guión diciendo que éste abordaba un episodio histórico tan relevante y moderno como escasamente conocido aún.

Algunos años después, pasada ya la resaca de los fastos conmemorativos del quinto centenario, el texto de Jean-Claude Carrière, traducido al español por Simón Morales, fue llevado al teatro por la compañía Rayuela Producciones Teatrales de la ciudad de Valladolid y puesto en escena por Nina Reglero Se estrenó en España en diciembre del año 2000 y desde entonces se ha representado en varias ciudades españolas, en París, Tours y Moscú. En la presentación de Rayuela, además de alabar la agudeza del texto de Carrière, se argumentaba así la actualidad del asunto: «Las consecuencias de las decisiones que entonces [1550] se tomaron, se perpetúan a través de las épocas. Aquellos indígenas viven hoy en Guatemala, en Chiapas, en Bolivia, en Perú, etc… Sus problemas, en muchos aspectos, no han variado sustancialmente en los últimos cuatrocientos años. Esos servidores negros, los esclavos importados del continente africano, sufren todavía las consecuencias de su pasado… de nuestro pasado. Sin embargo hoy día, siguen llegando a nuestras costas, a las opulentas riberas del primer mundo, para vivir, muchas veces, en unas condiciones que consideramos inaceptables para un ser humano, y que paradójicamente asumimos con cierta normalidad, e incluso con rechazo e intolerancia. En un momento como el presente, en el que fenómenos como los masivos movimientos migratorios del tercer al primer mundo, los brotes de racismo y xenofobia, el incremento en las diferencias de renta entre los habitantes de la tierra, la asimilación y descomposición de las pocas culturas indígenas que aun subsisten en la Tierra, los conflictos armados inspirados en las religiones, en las razas o en las diferencias culturales, tenemos la obligación de recordar quienes somos. Queremos hacer vivir, aunque sólo sea durante dos horas y sobre un escenario, un fragmento de nuestra historia, un fragmento que nos ayude a comprender mejor quienes somos y cual es el proceso por el que los seres humanos hacemos que el mundo sea tal y como lo conocemos hoy. Esa es la misión de la historia y esa es la idea que nos guía en esta nueva aventura teatral.»

La idea cuajó, pues una nueva versión de La controversia de Valladolid, en la misma traducción de Simón Morales, pero con una nueva puesta en escena, en este caso a cargo del Teatro de La Abadía, fue estrenada en el Lliure de Barcelona, en el marco del Festival Grec, durante el verano de 2005 y presentada al año siguiente en Madrid. Dirigió entonces la obra Carles Alfaro, se ocupó de la documentación histórica Pere Riera e hicieron de Bartolomé de las Casas y de Ginés de Sepúlveda, respectivamente, Ferran Rañé y Manuel Carlos Lillo. Un poco antes, en febrero de 2005, la obra de Carrière se había estrenado en inglés, en The Public Theater de Nueva York, en traducción de Richard Nelson y dirigida por David Jones. En esta oportunidad hizo de Bartolomé de las Casas Gerry Bamman. Hay noticia, además, de proyecciones de la versión cinematográfica de La controversia de Valladolid en distintos centros e instituciones de América Latina, como, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Perú, en Lima, en diciembre de 2007, con un interesante debate al respecto que abrieron el director de la BNP, doctor Hugo Neira, y el psicoanalista Max Hernández.

Se puede decir, por tanto, que también en este caso el cine y el teatro de nuestro tiempo habrán hecho más por popularizar un episodio central de la historia de los encuentros y choques culturales que lo que pudo hacer el hispanismo especializado durante los siglos anteriores. Y en ese sentido no sólo hay que sumarse a las alabanzas que se han hecho de la ocurrencia de Jean-Claude Carrière en 1992 sino también darle la razón en su queja de entonces sobre el olvido del acontecimiento. Pues, por lo que se ve, las cosas han cambiado desde 1992. A la relativa popularidad logradas por la película y por la obra teatral no son ajenos hechos como que el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, celebrado en la ciudad del Pisuerga, en octubre de 2006, llevara precisamente como subtítulo «La segunda controversia de Valladolid» o que el filósofo iraní, hoy docente en Toronto, Ramin Jahanbegloo, presentara en la prensa española, al año siguiente, aquella controversia histórica como un decisivo ejemplo a tener en cuenta a la hora de abordar en Europa las relaciones entre cristianismo e islamismo.

Sintomáticamente, en las conclusiones del mencionado Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, organizado por la Universidad de Valladolid en una sede muy próxima a la que acogió a los polemistas de 1550, se decía lo siguiente: «El Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos […] ha constituido para la civilización actual un hito muy importante en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, a imagen y semejanza del debate que generaron en su momento las ideas de Bartolomé de Las Casas, plasmadas en la Controversia de Valladolid de 1551. En dicha controversia, como es sabido, se enfrentaron las ideas de Juan Ginés de Sepúlveda –nacionalismo renacentista– y las ideas innovadoras de Bartolomé de Las Casas –universalismo medieval–. Su resultado no está todavía claro; más aún, puede decirse que no hubo un resultado definitivo de dicha contienda. No ha pasado lo mismo con esta Segunda Controversia de Valladolid. El Congreso Internacional de Derechos Humanos de 2006 se ha convertido en la Segunda Controversia de Valladolid, al acordar unas conclusiones que permitirán seguir adelante y apostar incondicionalmente por un sistema plenamente eficaz de garantía de los derechos humanos, que tenga en cuenta los cambios geopolíticos, las nuevas tecnologías y los diferentes planteamientos entre las diversas culturas».

Por su parte, el filósofo Ramin Jahanbegloo, que fue interlocutor del gran historiador de las ideas Isaiah Berlin y autor de un notable libro de conversaciones con él, presentaba ahora, en un artículo titulado «Europa y el Islam», aquella controversia de 1550 como el inicio de un debate innovador sobre el concepto de civilización, de gran relevancia para abordar el problema de la alteridad tal como se presenta en nuestros días; elogiaba el punto de vista manifestado en aquella controversia por Bartolomé de las Casas, y concluía diciendo algo así como que es la cultura política basada en la moderación y deliberación del pensador y activista dominico lo que ha de inspirar hoy en día, frente a esencialismos y fundamentalismos, el necesario diálogo entre civilizaciones.

Aunque no comparto la afirmación de que el resultado de aquella controversia no esté claro ni tampoco lo que dice Jahanbegloo sobre la moderación de la cultura política de Bartolomé de las Casas (pues no consigo imaginármelo moderado en nada) creo, sin embargo, que, efectivamente, hay en ella, y particularmente en la intervención de Las Casas, sugerencias, opiniones e ideas valiosísimas y rescatables a la hora de abordar algunos de los problemas que más preocupan hoy a la humanidad culta, en Europa y fuera de Europa. Así pues, la película de Carrière, sus versiones teatrales, las conclusiones de Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y la propuesta de Jahanbegloo me parecen una invitación a la relectura de las Apologías que se presentaron en Valladolid en 1550-1551 y, en ese sentido, constituyen una magnífica oportunidad para volver sobre un asunto capital de nuestra historia de encuentros, desencuentros y encontronazos. Parto, por supuesto, de la base de que, en aquella controversia, la cultura política que puede ayudarnos hoy es la lascasiana. Y por eso, en lo que sigue, sólo aludiré de forma tangencial a la posición de Ginés de Sepúlveda.

2. La Apología que leyó Bartolomé de las Casas en Valladolid es mucho más voluminosa que la obra homónima de su oponente en la controversia, Ginés de Sepúlveda: rebasa con creces las doscientas cincuenta páginas en octavo; va introducida por una carta de fray Bartolomé de la Vega (de alabanza del obispo de Chiapas), un resumen de las circunstancias que llevaron a la controversia de Valladolid, una síntesis de la argumentación de Ginés de Sepúlveda y una carta-prefacio del propio Las Casas dirigida al Príncipe Felipe criticando la doctrina del cronista real y humanista como atentadora a los verdaderos derechos de los reyes de España.

El texto propiamente dicho de la Apología de Las Casas se divide en cinco partes. La 1ª es una respuesta al primer argumento de Sepúlveda sobre la barbarie de los indios; la 2ª es una respuesta al argumento sobre la idolatría y los sacrificios humanos; la 3ª es una respuesta al argumento sobre la liberación de los inocentes de una injusta opresión, es decir, del sacrificio de víctimas humanas y de la antropofagia; la 4ª es una respuesta al argumento justificando la guerra contra los indios porque facilita la predicación cristiana; la 5ª es una respuesta a los argumentos de autoridad aducidos por Sepúlveda. La Apología de Las Casas termina con una imprecación contra el adversario y con un llamamiento en pro de una evangelización pacífica de los indios.

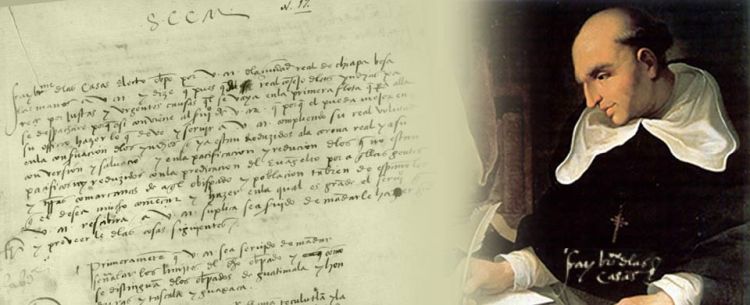

El original, en latín, del único ejemplar (al parecer) existente de este manuscrito lascasiano se halla en la Biblioteca Nacional de París y consta de 253 folios. Fue publicado por Ángel Losada por primera vez en 1975 en traducción castellana. Esta Apología fue dada a conocer a un público seguramente restringido, en España, entre mediados de 1552 y comienzos de 1553. Es difícil calcular hoy la difusión que pudo tener entonces el punto de vista lascasiano, pero se puede suponer que considerable (entre teólogos, funcionarios del estado y personas cultas en general), puesto que precisamente en los años que siguieron a la controversia de Valladolid Las Casas estuvo poseído por una verdadera furia publicística y propagandística. Y ha habido pocos activistas como él en la historia de España. Hay que tener en cuenta que, por otra parte, y también a partir de 1552, se difundió el resumen de la controversia de Valladolid (y de los argumentos de Sepúlveda y Las Casas en las Apologías) hecho por Domingo de Soto. La petición a Soto para que resumiera los argumentos de los otros dos se hizo precisamente por la desproporcionada extensión de la Apología de Las Casas. Al parecer, se copiaron catorce ejemplares del resumen de Domingo de Soto, uno para cada uno de los letrados, teólogos y juristas que habían de juzgar la controversia de Valladolid. Muy probablemente la segunda sesión, ya en 1551, de la controversia de Valladolid se hizo a partir de estos resúmenes de Soto y de las objeciones presentadas por Sepúlveda a la réplica de Las Casas.

El prólogo de Soto a su resumen de los argumentos de Las Casas y Sepúlveda es interesante porque da algunos datos básicos sobre el desarrollo del debate. El primero de ellos es la observación de que la controversia no se centró precisamente sobre lo que se pedía al doctor Sepúlveda y al obispo de Chiapas, a saber «la forma y leyes como nuestra santa fe católica se pueda promulgar y predicar en aquel nuevo orbe que Dios nos ha descubierto y examinar qué forma puede haber cómo quedasen aquellas gentes sujetas a la magestad del emperador nuestro señor, sin lesión de su real conciencia, conforme a la bula de Alejandro». Soto afirma: «Estos señores proponientes no han tratado esta cosa así». Y especifica de qué trataron realmente: «Si es lícito a su majestad hacer la guerra a aquellos indios antes de que se les predique la fe para someterlos a su Imperio y que después de ser sometidos puedan más fácil y cómodamente ser enseñados y alumbrados por la doctrina evangélica del conocimiento de sus errores y de la verdad cristiana».

Otro dato que proporciona el resumen de Soto es que a diferencia de Sepúlveda, que no leyó en Valladolid «su libro» sino que «refirió de palabra las cabezas de sus argumentos» (o sea, que hizo un resumen del resumen que era ya la Apología de su obra Demócrates II), Las Casas «leyó largamente sus escritos». Lo cual al propio Soto le parece desproporcionado a la hora de juzgar. Otro dato interesante que se sigue del Prólogo de Soto es que no se trató de una controversia directa, pues al menos en la primera sesión, cuando habló Sepúlveda, no estaba presente Las Casas: «El señor obispo no oyó al doctor, [por eso] no respondió por la orden que él lo propuso (ni a sólo aquello), sino que pretendió responder a todo cuanto el dicho doctor tiene escrito y a cuanto a su sentencia se puede oponer».

La carta-introducción de fray Bartolomé de Vega a la Apología de Las Casas, alabanzas aparte, da una idea de la pasión con que era vivida por aquellas fechas la controversia y confirma en cierto modo la afirmación de Alcina Franch en el sentido de que allí se oponían «las dos Españas». En efecto, refiriéndose a la aportación del obispo de Chiapas dice Bartolomé de la Vega: «En verdad éste es un libro con el que se alejan de España las tinieblas y la oscuridad, se despiertan los hombres, los decepcionados vuelven a mejor conciencia y se confunden los que eran sabios ante sus propios ojos. Finalmente, queda iluminada toda España, la cual, hasta ahora, en tal importante asunto de las Indias (sin duda el más importante de cuantos hay bajo el cielo) se mantuvo ignorante [de las inauditas depredaciones, hurtos, devastación y perdición de tantos millares de almas], puesto que, si no me engaño, no hay cosa alguna que pueda superar en importancia a esta cuestión indiana, ya que en ella está en juego nada menos que la salvación y perdición de los cuerpos y almas de los habitantes de aquel recién descubierto mundo».

3. En el argumento-resumen que precede a la apología propiamente dicha Las Casas propone la propia contextualización de la controversia. En su opinión, la tendencia de los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1542 y 1550 no ofrece duda: las nuevas leyes de 1542, dadas en Barcelona y Valladolid y en gran medida inspiradas por él mismo, habían sido un intento de restituir la libertad a los indios (libertad relativa, por lo demás: «quedaron reducidos a la jurisdicción de los reyes universales de las Españas, manteniendo sus reyes y señores naturales su poder y jurisdicción», como en una especie de «régimen de protectorado»); pero tal intento habría «contrariado vehementemente» a aquellos españoles que veían en los indios un simple y buen botín, por lo que una parte de ellos se rebelaron contra Carlos V y otra parte estaría buscando una vía intermedia para la revocación de aquellas leyes; estos últimos habrían sido los que acudieron «a esclarecidos varones con fama de doctos» para encontrar argumentos convincentes con la finalidad de que el Emperador cambiara de opinión y aboliera aquellas leyes o al menos suspendiese su observancia, como, según el propio Las Casas, estaba ocurriendo ya en algunos lugares. Sepúlveda estaría siendo, por tanto, el instrumento de esta parte de los encomenderos.

Para comprender bien la dureza de la acusación y este tono irritado del dominico en 1550 hay que tener en cuenta dos cosas más. Primera: que, al colaborar con la Corona en la preparación de las Leyes Nuevas de 1542, Las Casas se había visto obligado a moderar su ideario y su lenguaje respecto de actuaciones anteriores; su programa de 1542 no era tan radicalmente revisisionista para el presente y para el futuro como, sobre todo, tremendamente crítico de lo hecho en el pasado y de sus consecuencias; la cercanía al poder, la participación en la administración, como suele ocurrir, le llevaron a compromisos que siempre liman las aristas más críticas del propio ideario. Y segunda: a pesar de ello, el resultado de las Leyes Nuevas, particularmente en lo tocante a aquellas medidas favorables a los indios (en las que más énfasis había puesto Las Casas) no sólo no fue el esperado, sino que varios años después el Emperador tuvo que revocar algunas, dominicos conocidos por su espíritu de resistencia empezaban a pasarse al «realismo político» y nuestro hombre tenía que retractarse de varias de las cosas escritas en el Confesionario.

En cualquier caso, este lenguaje claro, franco, y distinto del que empleaban la mayoría de sus oponentes, es lo que hace de Las Casas un personaje singular, prácticamente único en la historia española de aquellos años. Lo que otros llaman «conquistas» son para Las Casas «invasiones»; lo que casi todos llaman «repartimientos» o «encomiendas» en nombre de la evangelización son para Las Casas «expediciones militares para establecer la esclavitud mediante la cual los indios oprimidos por los españoles ya mueren, ya llevan una vida peor que la muerte». En consonancia con esto, su respuesta a Sepúlveda es presentada como una defensa de los indios contra «los invasores» y «opresores». Y, sin embargo, la mayoría de las personas convocadas por el Emperador Carlos para juzgar en la controversia de Valladolid, por no decir todas, conocían ya suficientemente las ideas, el estilo intelectual y el tono polémico de Bartolomé de las Casas. Pues este lenguaje había sido habitual en él desde la época de la regencia del Cardenal Cisneros, cuando propuso corregir las primeras leyes de Burgos sobre los indios y manifestó su desagrado por el comportamiento de los frailes jerónimos; gran parte de aquellas críticas contra las conquistas y las encomiendas habían sido escuchadas de nuevo, ya a comienzos de la década de los cuarenta, en la fase de elaboración de las nuevas leyes de Indias.

Cabe preguntarse por qué una denuncia tan franca, clara y radical como la de Bartolomé de las Casas pudo hacerse públicamente a mediados del siglo XVI delante de los poderes existentes, delante del Emperador (dirigiéndose al «serenísimo Príncipe Felipe»), de los tribunales de justicia, de juristas, teólogos y eclesiásticos del primer Imperio moderno.

Creo que el camino para encontrar una respuesta cabal a esa pregunta, más allá de las leyendas y de los orgullos patrios, lo abrió Elliott hace ya algunos años cuando empezaba a ocuparse de estos problemas: la coincidencia de intereses entre la Corona y una parte de los misioneros contra los conquistadores y encomenderos de la primera hora. Ésta es, en efecto, una explicación muy pausible de la relativa buena acogida que tuvieron los argumentos de Las Casas (y de otros frailes) en la Corte desde 1520 hasta 1545. Pero para que Las Casas pudiera, en aquellos años, hablar tan abiertamente de «invasión», de «hecatombes de indios», de «esclavización», de «injusticias» sin cuento, de «injurias» infligidas al indio, de «ansias de lograr botines», de «barbaridades y salvajadas» de los compatriotas a la hora de calificar lo que otros llamaban habitualmente «evangelización», «civilización», «ilustración del salvaje» etc., hay que suponer (además de la buena disposición de la Corona) una de estas otras dos circunstancias: o los conquistadores y encomenderos no tenían todavía un papel social destacado en las capas altas de la sociedad española, o había vacilaciones muy serias, compartidas por parte de las élites, acerca del sentido de aquellas «conquistas» (o ambas cosas a la vez).

Solo que en 1550, cuando tiene lugar la controversia de Valladolid, las circunstancias ya habían cambiado: el papel social de los encomenderos-soldados había aumentado en la sociedad española; una parte de los frailes defendían ya el punto de vista de estos y ahora las vacilaciones sobre la forma de comportarse en el nuevo mundo eran más acentuadas en la Corona que en los colonos. Al contextualizar esta polémica, en el momento mismo de su desarrollo, Bartolomé de las Casas captó muy bien aquel cambio: los conquistadores y encomenderos se habían decidido a dar la batalla en toda regla y en todos los frentes. Combinando la protesta contra las Leyes Nuevas, el sabotaje de las mismas por la vía administrativa (eso en México; en Perú sublevándose abiertamente) con la financiación paralela del partido intelectual que empezaban a formar los primeros teóricos de la colonización imperial en la metrópoli, los encomenderos lograron ya en la segunda mitad de la década de los cuarenta un primer e importante objetivo: dividir a los frailes, franciscanos y dominicos, que eran los que más se habían opuesto (por lo general coincidiendo con los intereses de la Corona) al tipo de colonización en curso.

Una prueba importante de que la correlación de fuerzas (entre soldados-encomenderos, de un lado, y la Corona y los frailes, de otro) estaba cambiando desde 1545 es la imposibilidad de aplicar las Leyes Nuevas en las principales ciudades coloniales. Otra prueba de lo mismo es la retirada o corrección de aquellas Leyes por parte de Carlos V. Y por lo que hace a la batalla de ideas, a la lucha por la hegemonía y por las influencias en la Corte, hay que decir que si Bartolomé de las Casas conseguía en 1547 un importante éxito con la prohibición del Demócrates II, Ginés de Sepúlveda no tardaría más que unos meses en lograr la desautorización y recogida del Confesionario de Las Casas (desautorización que en México se convirtió, al parecer, en quema de ejemplares). Esto quiere decir que la gran influencia de Las Casas empezaba a ser neutralizada a un lado y a otro del Atlántico. Las Casas lo sabía cuando empieza la controversia.

Ya en el Prefacio (dirigido al príncipe Felipe) de su Apología, Las Casas, además de mostrar su preocupación por las consecuencias prácticas que podía llegar a tener la argumentación de Sepúlveda entre los conquistadores y soldados españoles en América (si se habían cometido tantas barbaridades con leyes relativamente favorables a los indios, ¡qué iba a ocurrir después de la justificación de la justeza y la justicia de aquella invasión!), establece con mucha claridad la diferencia entre dos modos de entender el cristianismo, entre dos modos de practicarlo; diferencia que, sin ninguna duda, iba a ser esencial en esta controversia.

Las Casas prevé que si llegan a ser consideradas lícitas las expediciones contra los indios en América, el nombre mismo de «cristiano» se llenará de oprobio y la fe cristiana «será odiada y abominada por todas las naciones de aquel mundo a las que llegue la fama de los enormes crímenes que ciertos españoles cometen». Y opone a este cristianismo de las armas y del poder, el cristianismo –en su opinión, genuino, el de la doctrina evangélica– de «la mansedumbre y de la suavidad»; un cristianismo –habría que añadir a la vista de la dimensión del combate de Las Casas y de lo que sigue en este mismo prefacio– que combina la mansedumbre y la suavidad en el trato del otro, de la otra cultura, con la pasión en la denuncia y la autocrítica. El propio Las Casas ha escrito en este contexto que los crímenes en América están siendo cometidos por «los suyos» y anuncia, por otra parte, que hará «que se conozca en todas las naciones del orbe terráqueo la ignominia con tal nombre contraida», como en premonición de lo que efectivamente sería para Europa su Brevísima relación (ya escrita por entonces y a punto de ser publicada).

Frente a la vía armada de la evangelización, la vía de la mansedumbre y de la suavidad, pues. Esto quería decir, para Las Casas: enviar legados formados por grupos de indios recientemente convertidos y sacerdotes cuyo ejemplo está por encima de cualquier duda; levantar después ciudadelas en lugares apropiados, para residencia de los predicadores, «defendidas por una guardia de personas buenas y probadas, guardia no dispuesta en todo momento a matar y a robar a los indios y a la que nuestro príncipe debería dotar de un magnífico salario». Una vía, esta de la mansedumbre y de la suavidad, que no excluye la defensa armada y hasta bien pagada, y que, en palabras de Las Casas, es el método que él mismo había empleado en el Reino de Guatemala.

4. En respuesta a uno de los principales argumentos de Sepúlveda en la controversia, Las Casas distingue cuatro categorías de bárbaros: lº bárbaros en sentido impropio (los hombres crueles, inhumanos, fieros); 2º bárbaros secundum quid (que no hablan nuestro idioma, en el sentido originario «que no hablan griego», que carecen de un idioma literario correspondiente a su idioma materno, rudos y faltos de letras y de erudición, aquéllos que, por la diferencia de idioma, no entienden a otro que con él habla, extranjeros, o sea, bárbaros accidentalmente, no simplemente bárbaros, y, acaso, también sabios, cuerdos, prudentes); 3º bárbaros en sentido estricto (pésimo instinto congénito, y, por razones tal vez relativas al lugar en que habitan, crueles, estólidos, feroces, estúpidos y ajenos a la razón, incapaces de gobernarse a sí mismos. Según Las Casas, es a este tipo de bárbaros a los que se refiere Aristóteles cuando dice que son siervos por naturaleza; gentes, por lo demás, muy raras en cualquier parte del mundo y pocos en número si se les compara con el resto de la humanidad, como también son pocos los hombres dotados de heroica virtud); y 4º bárbaros en tanto que no cristianos.

Las Casas dedica especial atención al tercer tipo de bárbaros, como es natural teniendo en cuenta el carácter de la polémica y la autoridad aducida por Sepúlveda. Mantiene que siendo «monstruos de la naturaleza racional», no pueden darse en gran número, dada la magnanimidad y sabiduría de Dios. En ese punto Las Casas oscila entre el argumento teológico y el argumento meramente antropológico: la existencia de un elevado número de bárbaros en sentido estricto disgustaría a la magnanimidad divina, a su grandeza y misericordia, pero, además,»sería imposible que, en cualquier parte del mundo, se pueda encontrar toda una raza, nación, región o provincia necia o insensata y que, como regla general, carezca de la suficiente ciencia o habilidad natural para regirse o gobernarse a sí misma».

Incluso para el caso de este tipo de bárbaros en sentido estricto y que, además, son pocos, Las Casas encuentra «rígida» la afirmación acerca de la necesidad de su sumisión o esclavización por la fuerza (mediante guerra o cacería) atribuida a Aristóteles. En este punto no tiene inconveniente en separarse de la (que supone) doctrina del Filósofo y prefiere la «mansedumbre» y la «caridad», la «piedad» y la «misericordia» cristianas para con tales personas (porque son «hermanos», porque «han sido creados a imagen de Dios», porque entre ellos quizá habrá «algunos nobles predestinados para el reino de Cristo»).

Es muy ilustrativo del talante y del estilo de Las Casas filósofo-activista la forma en que, finalmente, en este contexto de discusión de la barbarie y posible esclavización de los bárbaros en sentido estricto, se distancia del aristotelismo y opta por el pensamiento propio. El pensamiento propio no consiste en la simple y mera afirmación de la superioridad del cristianismo sobre el aristotelismo, sino más bien en una versión singular y específica, ejemplificadora, testimonial, de la doctrina cristiana en función de un acontecimiento totalmente nuevo; consiste, pues, en una reelaboración de la doctrina cristiana que acentúa específicamente los aspectos de la caridad y de la piedad para configurar un nuevo concepto de la tolerancia, según el cual el cristiano es capaz de comprender simpatéticamente la aparente barbarie del otro, de los individuos de la otra cultura, criticando al mismo tiempo la autosuficiencia etnocéntrica de los miembros de la propia comunidad y religión.

Las Casas desvirtúa a veces el sentido de ciertas afirmaciones de Aristóteles en su discusión con Sepúlveda sobre barbarie y servidumbre. Y no sólo cuando atribuye (por poco conocimiento del griego) al de Estagira la justificación del derecho de los griegos a «cazar» a los bárbaros y a esclavizarlos o domesticarlos como si fueran fieras, sino en pasos más importantes para su argumentación. Mientras que la inferioridad de quien no tiene el griego como lengua materna está implicada en el discurso esclavista de Aristóteles, siendo, por tanto, la barbarie por carencia lingüística una barbarie esencial, Las Casas mantiene la tesis contraria: la carencia lingüística es «accidental» a la barbarie y no representa un signo de inferioridad natural. Gómez-Muller ha mostrado que la elección por Las Casas de los textos aristotélicos en que pretende apoyarse no es nada afortunada y que, de hecho, esos textos en su completud y buena interpretación sirven mejor a la tesis de Sepúlveda. Resulta comprensible que así sea, puesto que el fondo del razonamiento de Las Casas es criticar la justificación de todo tipo de esclavización o de servidumbre (con los años criticaría también, como se ha dicho, la esclavización de los negros africanos), y en particular el proceso que, en nombre de ideas tradicionales, estaba produciéndose en América. Llega, por tanto, un momento en el que la acumulación de argumentos polémicos contra el uso de la barbarización del otro para justificar la servidumbre obliga a Las Casas a reconocer la distancia entre su punto de vista y el aristotélico. Y lo hace con uno de sus típicos arranques:

Mandemos a paseo en esto a Aristóteles, pues de Cristo, que es verdad eterna, tenemos el siguiente mandato: ¨Amarás a tu prójimo como a ti mismo¨ (Mateo, 22); y de nuevo el apóstol Pablo dice (Epístola a los Corintios,13): «La caridad no busca lo que es suyo, sino lo que es de Jesucristo¨.

El exabrupto es seguramente reflejo de la pasión moral del cristiano que sabe que está combatiendo una doble batalla: contra el aristotelismo y contra una parte de los suyos. Una doble batalla que lleva a Las Casas a poner el dedo en la verdadera llaga en esta discusión: el uso ideológico, históricamente determinado, de la filosofía aristotélica, y en particular de la concepción esclavista de Aristóteles, para justificar un nuevo tipo de servidumbre en circunstancias completamente insólitas para todo aristotelismo. Una interesante muestra de esta pasión moral la encontramos en el paso que sigue en la Apología a ese drástico «mandar a paseo a Aristóteles» ven nombre de la doctrina de Cristo y de Pablo: «Quien desea tener muchos súbditos para (siguiendo la doctrina de Aristóteles) comportarse con ellos como cruel carnicero, y oprimirlos con esclavitud y así enriquecerse, es un tirano, no un cristiano; un hijo de Satanás, no un hijo de Dios; un bandolero, no un pastor; está inspirado por el espíritu diabólico, no por el espíritu celeste».

Se plantea así, en términos tan simples y cortantes, un problema recurrente para la filosofía moral y política europea de la época moderna: lo simple es lo difícil, para decirlo con palabras de Bertolt Brecht. El bondadoso que se equivoca nos está señalando, con su error, el verdadero camino que hay que seguir. Y, en efecto, Las Casas interpreta peor que Sepúlveda a Aristóteles, es menos sistemático en su tratamiento de la cuestión disputada, salta con mucha facilidad de un tema a otro, es reiterativo, mezcla y acumula razones; pero en todo lo sustancial para una filosofía político-moral de la alteridad, para una filosofía libertaria, tolerante y comprensiva de las razones de la otra cultura, acierta. Acierta de pleno.

Justamente en la dilucidación del concepto de barbarie y en la discusión del primero de los argumentos de Sepúlveda en favor de la justa guerra de los cristianos españoles contra los indios, se ve muy bien la diferencia de acentos entre los dos. Sepúlveda tiene un concepto de «bárbaros» que se atiene mejor a la «teoría» y al «sistema» aristotélico, un concepto que puede aplicar sistemáticamente al conjunto de los indios americanos porque está escribiendo de oídas, no necesita distinguir en función de lo que ve y de lo que vive; deriva, en suma, la justeza de un comportamiento en función de una semejanza entre «bárbaros» que es puramente formal. Desde el punto de vista de esta razón sólo formal, lo que más cuenta es la afirmación de la barbarie a partir del postulado de la inferioridad cultural (sea esta inferioridad atribuida a los no-griegos o a los no-europeos) y, consiguientemente, la rápida deducción que pueda hacerse, a partir de ella, de la soberanía de los españoles sobre aquellas gentes. En cambio, a Las Casas no le cuadran con la categorización establecida los hechos que ve y siente. Por eso tiene que distinguir: «No todos los bárbaros carecen de razón ni son siervos por naturaleza o indignos de gobernarse a sí mismos».

Es más, entre aquellos indios Las Casas ha podido ver con sus propios ojos algo que Sepúlveda ni siquiera toma en consideración: formas de organización que se oponen a cualquier caracterización esquemática: «Entre nuestros indios que habitan las regiones occidentales y meridionales (pasemos por llamarles bárbaros o porque sean bárbaros) existen reinos ilustres, grandes agrupaciones de hombres que viven conforme a un régimen político y social, hay grandes ciudades, y todo ellos dentro de una organización en la que se da el comercio, la compraventa, el alquiler y los demás contratos propios del derecho de gentes».

El problema que planteaba en este caso la referencia al restrictivo marco representado por el «sistema» o la «teoría» aristotélica salta nuevamente al primer plano en la conclusión de este argumento de Las Casas, una conclusión tendente no sólo a poner de relieve la ignorancia de Sepúlveda en el asunto (que es lo que de verdad importa hoy), sino también (y ésa es la concesión lascasiana a su época, a las constricciones del marco cultural) a convencer a los demás de que aquél, esto es, Sepúlveda, «falseó por malicia la doctrina de Aristóteles infamando a aquellas gentes». Pero sabemos que, en realidad, no es así: Sepúlveda interpreta bien; Las Casas da con la novedad, acierta sobre el asunto nuevo equivocándose en la interpretación de Aristóteles, alejándose de su «sistema», de su «teoría».

En realidad, podría decirse, generalizando, que en tiempos de transición (¿y qué tiempos no son de transición?) cuando más se agarra uno a los conceptos básicos de la «teoría», del «sistema», del «paradigma» o de la «cosmovisión» heredadas menos posibilidades tiene de captar el sentido, la dirección de las novedades. Pues cuando empieza a hablarse de «un mundo nuevo» (y nunca la expresión hizo tanto al caso) los antiguos conceptos funcionan como anteojeras que sólo dejan ver la cara ya visible y conocida de una realidad que es multiforme.

La polémica entre Las Casas y Sepúlveda enseña algo sobre esto. Algo parecido a lo que enseñó la controversia entre Galileo y Belarmino. Los protagonistas de la controversia siguen apreciando la obra de Aristóteles en el plano político-moral. Aristóteles es para ambos el «filósofo» por excelencia. Sepúlveda, que había sido traductor de varias de sus obras, le conoce mejor, sin duda. Y le usa mejor en la discusión. Y, sin embargo, como la controversia interesante no es ya la interpretación de la obra de Aristóteles sino justamente cómo fundar una nueva filosofía político-moral que de cuenta de ese dato, también nuevo, que es el relativismo cultural que se está imponiendo, la superioridad teórica inicial de Sepúlveda, su dominio de Aristóteles, se convierte en inferioridad. Esto es así porque para decidir acerca de lo nuevo hay que tener experiencia directa de la novedad: Sepúlveda escribía de oídas (o mejor: de leídas); Las Casas, en cambio, escribía desde una experiencia personal prolongada en América, desde una vivencia intensa, como protagonista precisamente de una forma de entender el choque entre culturas que él está defendiendo.

Para Sepúlveda, Aristóteles es una autoridad, cuya obra (entre otras citables) sigue sirviendo para explicar en general la inferioridad cultural del otro, su barbarie, y también, por supuesto, la inferioridad cultural y la barbarie que acaba de ser descubierta por los europeos en el nuevo mundo; una autoridad, pues, cuya teoría político-moral esclavista (porque nacida y pensada en tiempos esclavistas) no sólo permite explicar (los indios americanos son como los no-griegos, como los bárbaros de la civilización griega y caen, por tanto, dentro de la explicación general), sino también obrar en consecuencia: esto es, someterlos en términos parecidos a como preconizaba Aristóteles que se hiciera con los bárbaros. Para Las Casas, Aristóteles es también una autoridad, la gran autoridad en el asunto de lo político moral, pero tal reconocimiento queda enseguida relativizado: de una parte, él ha visto ya mucho sobre los «bárbaros» concretos de esta historia (quién sabe si en otra época anterior Las Casas no habría sido partidario de aquellos otros pensadores que en la Grecia clásica se opusieron al esclavismo inventando un primer y rudimentario relativismo cultural), y, de otra parte, esa vivencia, esa experiencia, le ha acentuado una pasión moral (de origen cristiano en su caso) que entra en conflicto con la teoría aristotélica, y muy particularmente con la potencial aplicación de la misma al caso americano.

El eppur si muove de Bartolomé de las Casas es precisamente ese exabrupto consistente en mandar a paseo a Aristóteles en plena discusión teórica, cuando se da cuenta de que es ya imposible conciliar los conceptos de la vieja teoría (incluso interpretada, como él mismo está intentado, de la forma más favorable a los intereses de los indios) con el principio inspirador de su propio discurso: reconocer el derecho a la diferencia del otro, de la otra cultura, de los que están siendo oprimidos y expoliados; reconocer la soberanía de los indios sobre sus cosas, etc. Tampoco hay que pensar que, en tales circunstancias, el salto fuera del sistema aristotélico haya podido hacerse (como creen los intérpretes lascasianos más militantes) mediante el recurso al mensaje cristiano sin más. Aquella discusión estaba implicando también, como se ha visto, al cristianismo como sistema o como concepto del mundo, en la medida, precisamente, en que había cristalizado ya una doctrina o «teoría» aristotélico-tomista, que, en este plano político-moral, combinaba el tipo de defensa de la esclavitud que fue propia de las culturas paganas greco-romanas con la prédica de la caritas igualadora.

Sepúlveda caracteriza muy bien la cosa cuando se refiere a las dos fases del cristianismo para así librarse del mensaje primitivo y adecuar su argumentación a lo que considera necesidades de una doctrina que ha pactado con el poder (con el poder eclesiástico y civil). En una situación histórica tal, realmente existente, la dificultad de fundamentación de un discurso como el lascasiano radica en que tampoco puede hacer suyo por completo lo que el cristianismo ha sido en su integridad (tanto más cuanto que, dejando aparte otras historias de pacto con el poder, él sabe por experiencia que algunos cristianos estaban utilizando la evangelización de los indios como una forma de enriquecerse, de esclavizar y de lograr dominios).

De ahí que en sus momentos más decisivos la argumentación de Las Casas tenga que presentarse como una vuelta a los orígenes, como una recuperación del mensaje liberador primitivo del cristianismo, incluyendo en ella la comparación con los cristianos que vivieron en el Imperio Romano en minoría y sin poder alguno. Significativo es, en este sentido, el que Sepúlveda dejara caer durante la discusión la acusación de «herejía», pues el contexto religioso (curiosamente muy poco aludido en la controversia de Valladolid) era el de la continuada polémica sobre el iluminismo, sobre la divulgación del erasmismo en España con la simultánea presión contrarreformista y la defensa del retorno a los orígenes. Esta última, la defensa del retorno a unos orígenes de austeridad y dignidad se dio la mano, en aquellos años, como tantas otras veces, con la vena moralista y providencialista, con la crítica del cristianismo «degenerado» por su hacerse poder o aliado del mismo, con la afirmación, en suma, de un tipo de «pensamiento propio» que, a pesar de diferenciarse claramente del luteranismo a los ojos del historiador de hoy, empezaba entonces a estar igualmente malvisto y malquisto.

Así, pues, la discusión, más bien formal, acerca de a quién da la razón el aristotelismo como teoría de la barbarie y de la esclavitud no debe complicar y oscurecer el descubrimiento en verdad importante de Las Casas: que por lo menos una parte de aquellos indios eran gente civilizada, que conocía el intercambio, el comercio, la urbanización de las ciudades y algo parecido a lo que llamamos organización estatal. Mucho antes de que llegaran los españoles y de que conocieran el nombre mismo de España –observa Las Casas– algunos de aquellos indios tenían ya «repúblicas rectamente instituidas, sobriamente administradas por una óptima legislación, religión e instituciones, cultivaban la amistad y, unidos en sociedad, habitaban muy grandes ciudades en las que prudentemente, con bondad y equidad, administraban los negocios tanto de la paz como de la guerra».

En la España de la década de los cuarenta del siglo XVI se tenía la suficiente información respecto de los indios cultivados como para no asimilarlos a todos indiscriminadamente con bárbaros. Si se hizo esto, si hubo quien se orientó por ahí fue por conveniencia, por comodidad, para justificar la conquista, como afirma también Las Casas. Pues es muy improbable que un hombre como Sepúlveda no tuviera otras informaciones que las procedentes de Fernández de Oviedo, o que no hubiera conocido los pasos de las Relecciones de Vitoria en que, efectivamente, se tiene en cuenta que hay en América también indios cultos y civilizados. Sepúlveda representa en esto un retroceso respecto de Vitoria. Pero un retroceso consciente. Como pretende Las Casas, un retroceso no sólo por ignorancia, también por malicia. El propio Las Casas, por su parte, da un paso que le lleva mucho más allá de lo afirmado por Francisco de Vitoria sobre la organización de algunos indios americanos. Afirma explícitamente que «su gobierno se regía por una legislación que en muchas cosas supera a la nuestra y que podría causar admiración de los sabios de Atenas».

5. Este es precisamente uno de los puntos más notables de la Apología de Bartolomé de Las Casas. Primero por su valentía al afirmar que, en ciertos casos, puede hablarse incluso de superioridad cultural respecto de los españoles. Y luego por su habilidad (no sólo retórica) en la argumentación a contrario, una virtud en la argumentación humana que es siempre la decisiva en la discusión de asuntos prácticos relativos al choque cultural. En efecto, admitiendo que los indios americanos puedan ser inexpertos en materia de bellas artes, como dice Sepúlveda, puesto que no tienen cultura escrita, de ahí no se sigue la necesidad de la esclavización y de la dominación, pues de defender eso habría que admitir también la justeza de la dominación romana sobre los españoles, aquel «pueblo fiero y bárbaro» al decir de los romanos, en los siglos pasados.

La pregunta interesante e interesada que Las Casas traslada a su contrincante ideológico, a partir de la argumentación a contrario, es esta: ¿acaso considera justa la guerra de los romanos contra los españoles para librarlos de la barbarie? O, a su vez: ¿acaso los españoles hacían una guerra injusta al defenderse tan valientemente contra los romanos? Es precisamente esta argumentación a contrario (que empieza por implicar a los propios mitos, a las propias tradiciones, a las propias leyendas heroicas) la que, en asuntos de choque cultural, puede hacer pensar a quien pretende pensar con su propia cabeza, más allá de los prejuicios establecidos por las culturas y tradiciones de las que uno mismo forma parte, más allá de la superioridad cultural afirmada y de la inferioridad cultural atribuida al otro, inferioridad que siempre se da por supuesto. Las Casas lanza la pregunta no sólo a Sepúlveda sino también a «los españoles ladrones y torturadores de aquellas miserables gentes»: “¿Acaso pensáis que una vez subyugada la población fiera y bárbara de España, los romanos, con el mejor derecho, podían repartiros a todos vosotros entre ellos, asignándose a cada uno tantas cabezas, ya de machos, ya de hembras? ¿Pensáis que los romanos pudieron despojar a los príncipes de su poder y a vosotros todos, despojados de la libertad, obligaros a miserables trabajos, entre ellos a las minas de oro y plata para extraer y expurgar los metales? […] ¿Acaso vosotros estaríais en tal caso privados del derecho de defender vuestra libertad, más aún, vuestra vida con la guerra? ¿Soportarías tú, Sepúlveda, que Santiago evangelizase a tus cordobeses de tal modo?» (El subrayado es mío).

Tan interesante como este desplazamiento progresivo, efecto de la pasión moral, desde la discusión teórica sobre la barbarie en sentido estricto a la defensa de las cualidades intelectuales de los indios, o aún más interesante desde el punto de vista de la filosofía moral y política, es, para la época en que se expresa, el punto de vista lascasiano, según el cual, aunque hubiera que admitir la inferioridad de un pueblo (»en ingenio e industria», precisa), no por ello está aquel pueblo obligado a someterse a otro más civilizado que él y a adoptar su modo de vida, de tal manera que, si rehusara hacer esto, hubiera que someterle a esclavitud por la fuerza de las armas (que es lo que en realidad estaba ocurriendo por aquellas fechas en América).

En ese punto Las Casas ha abandonado definitivamente la teoría aristotélica y reelaborado un argumento que ya utilizó Vitoria en las Relecciones: aun en el caso de que se admita la barbarie del otro, esto no es razón suficiente para la esclavización de un pueblo; sólo la injuria cometida justifica el uso de la fuerza por el pueblo civilizado. Sólo que la reelaboración por Las Casas de este argumento acaba por quitar toda importancia a las implicaciones de la diferencia entre barbarie y civilización más allá de los ámbitos concretos y determinados de la evangelización y de la instrucción del otro. No hay inferioridad cultural en general, podría decirse.

Si en Vitoria había todavía cierta indefinición que, de hecho, le obligaba a suponer constantemente que se había dado algún tipo de injuria real (pues en otro caso no encuentra manera de justificar lo que estaba siendo actuación habitual de sus compatriotas, y Vitoria no quería oponerse abiertamente a los hechos), en Las Casas encontramos, a este respecto, formulaciones y réplicas tan felices como sugerentes. Véase si no este paso: «Nadie, por muy civilizado que sea –escribe Las Casas en la línea de Vitoria– puede forzar al estúpido bárbaro a que se someta a su persona si este bárbaro no le injurió antes». Tras lo cual añade una conclusión realmente notable: «Si fuese lícita la guerra contra los indios por afirmación de la superioridad cultural, eso querría decir que un pueblo podría alzarse contra otro pueblo y un hombre contra otro hombre, para así someterlos, fundados en la convicción de su mayor cultura» (Aunque no es el momento de la comparación en detalle, vale la pena repasar ahora mentalmente lo que se ha escrito y se escribe en Europa justificando la colonización en los siglos XVIII, XIX y XX para comprender de golpe toda la grandeza del discurso de aquel indio metropolitano que fue Las Casas; sobre todo –insisto– de su argumentación a contrario). El punto de vista de Las Casas no deja, pues, lugar a dudas. Es la inversión del argumento eurocéntrico, la justificación de la guerra justa defensiva del débil:«Todo pueblo, por muy bárbaro que sea, puede defenderse de los ataques de otro pueblo superior en cultura que pretenda subyugarlo o privarle de libertad; es más, lícitamente puede castigar con la muerte a las personas de dicho pueblo superior en cultura como quienes criminal y violentamente le infieren una injusticia contra la Ley natural. Y tal guerra en verdad es más justa que aquella que bajo pretexto de cultura se hace.»

A medida que se avanza en la lectura de la Apología tiene uno que interrogarse acerca de qué tipo de «bárbaros» creía Las Casas que eran realmente aquellos indios de que habla. Poco a poco, en el texto, se va haciendo paso, de un lado, la idealización del «buen salvaje», pero también, de otro lado, la posibilidad de superación de la incultura por la vía de las luces identificada con un muy determinado tipo de evangelización. Después de observar, por ejemplo, que no todos los indios carecen de razón y que muchos de ellos incluso podrían causar admiración en ciertas cosas a los sabios de Atenas, o que, en otras, su legislación superaba a la española de la época, todavía añade Las Casas que el comportamiento de aquellas gentes no tiene nada que ver con la necedad o con la estupidez, sino que se trata de personas especialmente ingeniosas para todas las artes liberales y que eran tan expertos en las cosas de la mecánica »que con pleno derecho pueden anteponerse por tal fama a todas las gentes del mundo conocido», etc. El repaso de los ejemplos históricos, antiguos y modernos, le induce a pensar que no puede haber nación en el mundo que no pueda ser »reducida a la buena policía» (como se decía en el lenguaje de la época) por la vía de la instrucción y del trato pacífico. Pero tal conclusión, por serlo también de la mayoría de los colonizadores y evangelizadores europeos, puede llamar a engaño si el lector si queda sólo en ella. Tenderá entonces a quitar hierro a la polémica y interpretar la crítica lascasiana sólo como una »variante pacífica» del colonialismo moderno. Creo, en cambio, que en su obra hay más que eso.

Al abordar aquel optimismo de Las Casas acerca de la naturaleza humana se ha discutido mucho, en efecto, acerca del lugar que se le ha de asignar en la elaboración del mito del «buen salvaje». ¿No exageraba el dominico las capacidades y virtudes de aquellas pobres gentes con las que habían chocado los españoles? Sin duda que exageraba polémicamente: para impedir el genocidio: no para teorizar la superioridad del otro. Es tan ingenuo quedarse en esta observación como atribuir a Las Casas un esquema plano, unilateral, de la naturaleza del indio en contraposición con el europeo. En los Tratados, en la Apología y en la Apologética Histórica hay, desde luego un supuesto ideal común que algunos autores han calificado de «antropología de la esperanza». Este supuesto tiene, por así decirlo, dos vertientes. Una de ellas consiste básicamente en negar la posibilidad de la servidumbre natural permanente de toda una cultura, por ruda, asilvestrada, grosera, fiera o bárbara que sea, cuando entra en comunicación con otra cultura decidida a darle sus luces por procedimientos pacíficos. Esta idea, en formas más o menos moderadas, pudo ser compartida por la mayoría de sus contemporáneos. Menos compartida fue la otra vertiente de su supuesto, a saber: que en el indígena americano hay también virtudes intelectuales y morales que pueden estar, precisamente, en la base de la regeneración del universalismo hipócrita de la otra cultura, en este caso de la propia, de la cristiana. Lo que despista a veces al lector de ahora es que la argumentación lascasiana no distingue entre proposiciones de hecho y proposiciones normativas, axiológicas. Por eso, en su polémica, Las Casas da tanta importancia a la reconstrucción de aquella historia; por eso critica tanto las «burdas mentiras de pésimos historiadores» en que se basaba Sepúlveda.

6. En la parte de la Apología dedicada al problema de la jurisdicción, Las Casas profundiza una idea que quedó ya esbozada durante la clasificación de los tipos de bárbaros: la de los dos cristianismos. Las Casas se propone negar por razones teológicas, jurídicas y prácticas la posibilidad misma de la intervención armada de los cristianos contra los indios. En este contexto choca con la existencia de algunos textos del Antiguo Testamento de los cuales lo menos que puede decirse es que no apoyan precisamente el trato pacífico de las otras culturas y religiones. Son textos duros, terribles, que llaman a liquidar de la tierra a culturas enteras, a pueblos enteros. Sepúlveda se había referido a ellos para mostrar que las Escrituras no defienden un pacifismo como el que él mismo había deplorado en algunos estudiantes españoles en Roma. Las Casas, por su parte, da cuenta de estos textos, pero prefiere poner el acento en su inadecuación al caso, en el cambio de los tiempos: «El doctor Sepúlveda resbala […] al pretender que en nuestros tiempos de gracia y misericordia tengan validez los rígidos preceptos de la Vieja Ley que se fundaron en motivos especiales, abriendo esta puerta para que los tiranos y bandidos, so pretexto de religión, invadan, opriman, despojen y sometan a cruel esclavitud a gentes inocentes que ni escucharon la fe ni pudieron sospechar que existía la fe de Cristo y la religión cristiana en el mundo […] Ahora, en cambio, los varones sagrados se abstienen de toda profusión de sangre; ahora, en cambio, se juzgaría como cosa impía que un sacerdote manchase con sangre sus manos.»

No es ésta, desde luego, una constatación sociológica empírica, sino la expresión de un deseo que Las Casas quiere hacer concordar con el espíritu de la época. Por ello acaba resolviendo esta discrepancia mediante un procedimiento parecido al que empleó también al entrar en conflicto con la doctrina aristotélica. En este caso sabe que, efectivamente, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que justifican la violencia e incluso una actitud claramente militarista contra otros pueblos; se da cuenta de que Sepúlveda y otros están utilizando esos textos del Antiguo Testamento contra infieles e idólatras para retorcer la argumentación de Francisco de Vitoria sobre los motivos para una guerra justa; por lo que, después de establecer las diferencias entre Nuevo y Viejo Testamento y de afirmar la importancia del cambio de los tiempos, el autor de la Apología avanza una conclusión que favorece el trato pacífico con los indios: a otros tiempos, otros tientos.

Pero tampoco en este caso se queda Las Casas ahí. Unas páginas después vuelve a los textos del Viejo Testamento aducidos por Sepúlveda y nos da otra muestra de genio semejante al «mandemos a paseo a Aristóteles». Sin tanta irreverencia verbal, lo que propone en este caso (nuevamente contra Sepúlveda) es «mandar a paseo el Viejo Testamento». Efectivamente: «Si nosotros debiéramos imitar los juicios terribles que aparecen en el Antiguo Testamento –argumenta– sin duda cometeríamos muchísimas y enormes injusticias y gravísimos pecados y se seguirían de ahí miles y miles de absurdos». La consideración histórica del cristianismo permite al obispo de Chiapas concluir aquel paso con esta libertad: «No todos los juicios de Dios deben servirnos de ejemplo y nadie puede en ellos fundar su argumentación, a menos que actúe con frivolidad […] Tales ejemplos o acontecimientos del Antiguo Testamento son más bien dignos de admirar que de imitar.»

Entre los razonamientos elaborados por Las Casas para probar la ilegalidad de castigar a los indios por sus prácticas idolátricas vale la pena mencionar el siguiente, relacionado con la ignorancia de los afectados respecto de la religión católica. Como los llamados «bárbaros» tienen sus propios sacerdotes y teólogos, profetas y adivinos, y éstos les enseñan cosas distintas o contrarias a la fe cristiana; y como tienen, además, reyes, señores y magistrados que les ordenan que se enseñen aquellos cultos idolátricos, es natural y lógico que los indios, al actuar, confíen en la autoridad pública, en la autoridad de los suyos. Y «el error del pueblo» –argumenta Las Casas– «si es confirmado por la autoridad del príncipe, hace derecho y sirve de excusa». Así que el error cobra probabilidad, se hace probable para aquellas gentes, y como lo probable es aquello que parece cierto a todos o a muchos o a los sabios, acaba considerándose moralmente cierto. Conclusión del razonamiento: los citados infieles no están obligados a vagar por todo el mundo en busca de sabios de otras naciones, para que mediante el asesoramiento y autoridad de éstos, la opinión que acontece que ellos siguen se convierta en probable, sino que les basta consultar a sus sabios o seguir sus ejemplos y dogmas.

Este razonamiento se complementa con otro sobre la comprensible ignorancia de aquellas gentes en cuestiones relacionadas con la fe cristiana, a saber: que tales verdades están por encima de todas las facultades de la naturaleza y que, por tanto, nadie está obligado a creerlas sino por el modo en que le es posible, de manera que tenga suficientes testimonios para creer: o porque ve algún milagro realizado especialmente para la confirmación de tal doctrina, o porque se mueve por razones eficaces para creer, o por algún otro motivo que haga las veces de milagro; entre tales motivos uno, y lo bastante eficaz, es la vida sin culpa y cristiana de los predicadores que les da credibilidad ante quienes escuchan los misterios de la fe. Ignorancia tanto más comprensible cuanto que, «como hoy ya no se realizan milagros», el ejemplo se convierte en la mejor manera de que la fe cristiana pueda ser creída por los infieles. Pero, como lo que los indios ven habitualmente no es esto, no es el ejemplo de una vida cristiana, sino más bien «costumbres corrompidísimas y destestables» de soldados, poco se puede esperar en este sentido.

Ignorancia, ésta de los indios, comprensible para Las Casas, incluso en circunstancias realmente ocurridas y que fueron interpretadas por casi todos los demás cristianos como injurias contra los conquistadores. Hubo, en efecto, casos en los cuales los indios lanzaron blasfemias contra la religión cristiana, como en la provincia de Jalisco, donde, para mofarse de los sacerdotes, elevaban con sus manos tortas de masa. Al tratar este caso delicado el reconocimiento de la comprensible ignorancia de los indios va a acompañado por un alto concepto de la tolerancia, pues Las Casas afirma que «ni siquiera en esa circunstancia puede hablarse con propiedad de injuria», dado que no es el desprecio o el odio hacia la religión cristiana lo que les movió a actuar así, sino la ira contra cristianos particulares que les habían infringido antes malos tratos e injurias, los actos, en definitiva, «de cruelísimos enemigos».

Importa señalar aquí que una circunstancia como esta de Jalisco, e incluso menos grave, habría sido generalmente considerada como motivo suficiente para una intervención violenta, esto es, como una injuria de las que constituyen causa justa de guerra a la otra cultura, al otro pueblo. Las Casas, en cambio, aduce este ejemplo para diferenciarlo de otros en los que judíos y mahometanos blasfeman contra la ley de Dios. Y, puesto que, en ese contexto, trae a colación la doctrina de Francisco de Vitoria justificando la guerra en tales casos de blasfemia e injuria, hay que concluir que el autor de la Apología deja, también en este caso de los indios de Jalisco, su comportamiento fuera de los supuestos vitorianos que sirven para justificar una guerra justa. Acaso para que no hubiera dudas acerca de la significación del caso de Jalisco, Las Casas generaliza al respecto, unas páginas después, distinguiendo entre la injuria que supone obrar con conocimiento y malicia contra los predicadores de la fe cristiana y hacerlo por odio a la gente cristiana de la que se han recibido injurias previamente. Tal es el caso de los indios en general: «Al sufrir tan grandes males [devastación de ciudades, reinos y territorios, degollación de multitud de hombres sin cuento, despojo de los dominios y honores reales], y al ver que los predicadores son de la misma nación, hablan la misma lengua y tienen la piel del mismo color blanco y el mentón igual que sus enemigos los españoles, necesariamente ignorarán quiénes son los siervos de Dios, quiénes son sus ministros y quiénes los órganos de Satanás, cuál es el verdadero objetivo de los predicadores, qué intención tienen los españoles contra quienes justísimamente hacen guerra.»

Es en pasos así en los que se desata la santa ira de Bartolomé de Las Casas en favor de los indios, la misma pasión del hombre que escribe la Brevísima relación. La cita, aunque larga, se hace, pues, insustituible: «Sobrepasa, pues, a todo estupor y tiene resabios de miserable ignorancia la afirmación de que los indios pueden ser perseguidos con la guerra, aunque matasen a doscientos mil predicadores y al propio apóstol san Pablo y demás discípulos de Cristo que los evangelizasen. Una guerra tal sería propia de fiera barbarie y de una crueldad aún mayor que la de los escitas, y debería llamarse guerra diabólica más bien que cristiana; y los indios que hacen la guerra a los españoles, por hacerla, deberán ser honrados con las más exquisitas alabanzas por los más prudentes filósofos. Más aún: me atrevería a afirmar que no se podría inmediatamente hacer la guerra con justicia, mejor dicho, que sería injusto hacerla contra los príncipes indios, por el hecho de que, temiendo por sus cosas, no quisieran recibir a los predicadores, acompañados de gente feroz y bárbara, aunque esto ocurra en un territorio o provincia en los que anteriormente no haya habido todavía experiencia de la cruel tiranía de los cristianos.»

Las Casas ha subrayado él mismo desde «Más aún» y ha añadido al margen del manuscrito latino:«Obsérvese». El paso sigue siendo todavía hoy, efectivamente, digno de ser observado.

7. ¿Es justa la guerra contra los indios para salvar a los inocentes de ser inmolados en sacrificios? La contestación a esta pregunta constituye la parte central y también la más larga de la Apología vallisoletana de Las Casas. También era la parte más delicada de argumentar, puesto que existía un consenso muy amplio en la Península Ibérica y en toda Europa contra la antropofagia y el sacrificio ritual de niños inocentes. Se entra así en la contestación lascasiana del tercer argumento de Sepúlveda.

Las Casas admite la justeza de la intervención de la Iglesia para salvar víctimas inocentes. Pero enseguida añade condiciones.

Primera: que se haga de tal manera que no se cause un mal mayor que el que se quiere evitar. Segunda: que se sepa distinguir las circunstancias para que no se siga de la intervención un escándalo, lo que equivale a decir que hace falta «muy prudente deliberación» para acudir a las armas en unos casos o para «disimular el mal hecho a las personas inocentes» en otros. En el desarrollo de su argumentación, Las Casas concreta y amplía la casuística en lo que respecta al supuesto del sacrificio de niños inocentes por motivos rituales y religiosos, práctica, como se sabe, habitual entre los aztecas o mexicas. Pero su línea general de razonamiento es que hay que abstenerse, también en esos casos, de hacer la guerra a los indios para «no destruir reinos e inculcar el odio a la religión cristiana». De modo que «la prudente deliberación» llevará a tolerar aquel mal, al menos por un tiempo, y en ciertos casos a perpetuidad, absteniéndose de hacer la guerra y buscando soluciones alternativas para convencer a los indios de que abandonen aquellas prácticas crueles.

Las Casas trata de apoyar su conclusión en este punto sobre la autoridad de las Relecciones de Francisco de Vitoria. Pero dejando aparte la circunstancia de que hace caer bajo un supuesto muy genérico (como es el de abstenerse de hacer la guerra cuando se pueden provocar daños mayores) el caso particular, y muy llamativo para las culturas europeas, del sacrificio ritual de niños o la antropofagia practicada por ciertas culturas amerindias, lo más atendible en este paso es la comparación que establece para proponer una ampliación tan drástica del concepto de tolerancia vigente entre «los doctores juristas» de la época (Vitoria, Soto y los demás). Nuevamente, en esta oportunidad delicada, Bartolomé de las Casas se inclina por el ejemplo a contrario y por la denuncia de aquellas prácticas o hábitos que ponen de manifiesto la hipocresía de la propia cultura. Los dos ejemplos que pone en este caso son bien distintos, pero revelan una misma formación rígidamente católica: la «tolerancia» que, en su opinión, se tiene en las ciudades de España con las meretrices y con los ritos de los judíos.

El establecimiento de condiciones fuertes contra la intervención militar propia, incluso cuando había sacrificios rituales de niños inocentes o casos de antropofagia, así como la ampliación del concepto de tolerancia respecto de la conducta de los otros (a partir del símil con las «casas de tolerancia» de la metrópolis) todavía se profundizará más en la tercera parte de la Apología. En ella Las Casas tiende a quitar importancia cuantitativa a los sacrificios: los injustamente sacrificados son pocos y, en cambio, los que pueden llegar a morir, en el caso de declarar la guerra, son muchos. Además, la Apología sigue desarrollando, asistemáticamente, la idea de los dos cristianismos así como la crítica de actuaciones miméticas respecto del Antiguo Testamento, para acabar en una verdadera afirmación de la conciencia de especie y de la justicia «política» humana equitativa:

Los juicios de Dios son inexcrutables. Por lo tanto, no por el hecho de que Dios haya ordenado hacer una cosa se sigue que nosotros podemos hacerla […] De acuerdo con Aristóteles [Etica, libro 5], el hombre carece de derecho político sobre su propiedad, sobre todo porque los hombres, por justos que sean, no obstante, han de morir, son deudores de la muerte. Ahora bien, entre los hombres debe ser observada la «justicia política», esto es, la «equidad de la justicia». Por lo tanto, los jueces no tienen a todos los hombres sometidos a sí de tal manera que puedan castigarlos o darles muerte, en oposición al derecho y a la ley, pues un juez humano no tiene autoridad para juzgar sino de acuerdo con lo que le dicta la ley, especialmente la ley natural y divina.

Seguramente se alcanza en estas páginas uno de los puntos más atendibles, por su libertad ya moderna, del pensamiento de Las Casas. En una discusión, a la que no es ajena la referencia a las autoridades, Las Casas va distanciándose, en la práctica, de todas ellas: de las Antiguas Escrituras, porque son antiguas, porque la intolerancia militarista de algunos de sus pasos es inmantenible en los nuevos tiempos; de los hombres que parecen querer obrar como Dios, creyéndose justos, porque no son Dios; de los argumentos de los padres de la Iglesia, porque a veces no se corresponden con un asunto que no era el suyo, que es por completo nuevo; de los argumentos de los teólogos, porque no siempre están en consonancia con el mensaje principal, ecuménico, igualitario, favorable a los débiles, de la doctrina de Cristo; de los textos de los jurisconsultos, porque hay que valorarlos y someterlos a claras distinciones para comprenderlos bien. Este alejamiento de autoridades y convenciones establecidas le conduce a una conclusión que, sin duda, tuvo que ser muy minoritaria en su tiempo, a saber: que ni siquiera en aquellas provincias en las que los infieles comen carne humana e inmolan a inocentes, debería la Iglesia, los príncipes o miembros de ésta, llevar a cabo la guerra; y ello por tres razones: porque, entre los indios, quienes comenten los crímenes son pocos y quienes no tienen que ver con ellos son muchos, porque los reinos de los príncipes propios no necesitan ser defendidos dado que están muy lejos de los reinos de los infieles y porque, además, se corre el riesgo de exponer a otras muchas personas inocentes al peligro de la muerte.

Paso a paso, en su polémica con Ginés de Sepúlveda, Las Casas va acumulando razones en favor de los indios y ampliando la propia comprensión de sus costumbres, de sus hábitos. Al final, en la parte que todavía resulta más impresionante de la Apología de 1550-1551, la primera configuración moderna de la conciencia de especie ha dado su fruto. Lo que en ella fructifica ya no es sólo la defensa de la inocencia de los indios, ni sólo la exigencia de tiempo para que puedan ser cambiados, pacíficamente, los hábitos de aquellas gentes, ni tampoco sólo la vida ejemplar, alternativa, distinta, de los predicadores de la propia tribu, de los europeos; es algo más que esto: es la posibilidad de comprensión de lo más difícil de entender, de aquellas prácticas que nunca adoptaría uno como propias si le estuviera dada la contemplación distanciada y desinteresada de la propia cultura. En este sentido Las Casas ha escrito que «los indios tienen razones naturales probables para la antropofagia y para hacer sacrificios humanos», y que inmolar hombres inocentes para la salvación de toda la república no se opone a la razón natural, como si se tratase de algo abominable e inmediatamente contrario al dictamen de la naturaleza, pues el hacerlo, siendo un error humano, puede tener su origen en una razón natural probable.

Por «error probable» entiende Las Casas, citando a Aristóteles, aquel comportamiento que siendo erróneo (siendo, pues, evidente «error» desde la particular altura ética del universalismo cristiano) es aprobado por todos los hombres de la otra cultura, o por la mayor parte de los sabios, o, al menos, por aquellos individuos cuyos sabiduría es, en general, más estimada. Los principios de conducta o comportamiento así aprobados por la generalidad de la otra cultura han de ser considerados «moralmente ciertos».

Este es el caso de la opinión que los indios tienen sobre sus dioses y sobre los sacrificios que han de ofrecérseles. Por eso, en la medida en que tales prácticas están sancionadas por sus leyes, y no son ocultas sino públicas, hay que aceptar que se trata de un error «probable». Y de un error probable que nuestra cultura, en este caso la de los españoles colonizadores, puede llegar a comprender también por razones históricas, puesto que ella misma tiene una historia y sabe de sacrificios semejantes. Las Casas cita a este respecto el ejemplo del sacrificio de Isaac por Abraham, así como otros textos del Antiguo Testamento.

8. Una de las cuestiones disputadas que se aclara, por fin, mediante el análisis textual de las Apologías de Juan Ginés de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas es la relativa a la herencia intelectual de Francisco de Vitoria. Al final de su intervención en Valladolid y de la Apología publicada en Roma, Sepúlveda había aducido en su favor la autoridad de Vitoria, a través del testimonio del hermano de éste, Diego. Se ha discutido mucho acerca de esta aproximación interesada. Y no hay duda de que existen diferencias de tono y de argumentación entre las Relecciones de Francisco de Vitoria y algunos pasos del Demócrates II y de la Apología de Sepúlveda. Pero, por otra parte, ciertas contradicciones existentes entre las dos Relecciones y alguno de los dictámenes de Vitoria en los últimos años de su vida (particularmente uno en el que desaconsejaba a Carlos V devolver a los indios las tierras del Perú) hacían relativamente plausible la reivindicación de Ginés de Sepúlveda. La publicación del texto de la Apología de Bartolomé de las Casas arroja nueva luz a este respecto.

Las Casas mantiene en su Apología que Vitoria jamás profirió los principales argumentos que Sepúlveda aduce en favor de la guerra justa. Pero, a renglón seguido, reconoce que, en la segunda parte de la primera relección, el teólogo de Salamanca adujo ocho títulos, por los cuales, o por alguno de los cuales, los indios podían entrar en la jurisdicción de los españoles. Y, con la franqueza que le caracterizó en todo, Las Casas une a la crítica de la posición de Vitoria, y a un principio de explicación probable de la misma, su propia opinión apasionada. Según su versión de las cosas, Francisco de Vitoria, en esa parte de relecciones, habría supuesto «cosas falsísimas para que esta guerra pueda ser considerada justa, cosas que por estos salteadores, que amplísimamente despueblan todo aquel orbe, le fueron dichas a él». He aquí su explicación de las probables contradicciones y debilidades de Francisco de Vitoria: «En algunos de estos títulos /justificando la guerra/ se declaró un tanto blando, queriendo templar lo que a los oídos del César parecía que había dicho más duramente».

En 1550 la necesidad práctica de definirse entre los varios intereses contrapuestos (la razón del Estado, la de los colonizadores por cuenta propia y la de los indios) obligaba a todos a una mayor concreción en lo que se pensaba del derecho de gentes. Al intentar concretar Francisco de Vitoria abría una puerta excelente (a través del comercio y de la explotación de «lo que no es de ninguno») a la colonización tal cual. Frente a las exigencias del tiempo, Ginés de Sepúlveda reelaboró la teoría aristotélica propiciando de hecho un acercamiento entre los intereses de los conquistadores-soldados, los intereses de la Corona y las expectativas de aquella parte de los evangelizadores que estaban volviéndose ya «realistas». Las Casas, en cambio, se radicalizó aún más en favor de la protesta de los indios. Su estrella empezaba a declinar en la Corte. Pronto abdicaría Carlos V. Y lo que todavía en 1550-1551, en Valladolid, parecía que podía acabar con una victoria del defensor de los indios, se saldaría finalmente con una derrota. La Junta de Valladolid, al parecer, no se definió del todo. Pero tanto las medidas legislativas de los años siguientes como, sobre todo, la práctica colonizadora del Imperio se alejaban cada vez más de la perspectiva lascasiana.

Por todo ello no es posible compartir la opinión de aquellos autores que tienden a presentar la polémica de Valladolid como si en ella hubiera habido un acuerdo de fondo entre los polemistas acerca de la legitimidad de la conquista y de la colonización en términos de evangelización; un acuerdo supuestamente favorecido, además, por la general libertad de pensamiento reinante en las universidades españolas de la época. Eso es una idealización embellecedora de las cosas.

La aceptación de la idea de evangelización de la otra cultura no es un acuerdo entre contendientes que discuten dialécticamente; era, en aquel momento histórico, un dato cultural generalmente compartido, razón por la cual ni siquiera se discute, porque no se discuten las obviedades (ni los supuestos básicos de una tradición). Quedarse en tal dato, privilegiarlo sin otras consideraciones, equivale a perder las diferencias (que existieron) en el discurso universalista, ecuménico, cristiano, de la época. Es inútil (y lo era ya en 1550) poner el acento en la coincidencia en abstracto, entre los polemistas, sobre la bondad de la evangelización cristiana, precisamente porque tal coincidencia no dice nada sobre las cuestiones de fondo objeto de debate. En realidad, desde el supuesto tradicional, y generalmente compartido, de la bondad de la evangelización se podía: 1) fundar la idea de imperio moderno, 2) ayudar a potenciar la nueva clase de los encomenderos, 3) proponer una vía jurídica para justificar el derecho de ocupación de nuevas tierras, 4) preconizar la asimilación de la otra cultura, 5) defender el derecho de los indígenas a ser tratados como iguales, etc.

Leyendo la Apología lascasiana, reconstruyendo sus razones entre las idas y venidas de una retórica, sin duda, pasada, y que hay que hacer esfuerzos por superar, se comprende también que el discurso sobre «escolasticismo medieval» y «modernidad» suscitado hace años por O’Gorman ha de ser desarrollado en varios planos, sin excluir que en algunos de ellos «modernidad» y «escolasticismo» se entrecrucen hasta adoptar papeles diferentes a los que ha solido asignarles una concepción demasiado lineal de lo que es «progreso» en la historia de la humanidad.

Si en el principio fue la acción, también en el final. La mejor conclusión para esta controversia la pusieron precisamente aquéllos de cuyos intereses, preocupaciones, anhelos y esperanzas se estaba hablando en Valladolid: los colonizadores-soldados de una parte y los indios de otra. En efecto, el Cabildo de la Ciudad de México se regocijó de la actitud de Ginés de Sepúlveda y propuso, por acuerdo del 2 de febrero de 1554, manifestarle formalmente su agradecimiento con el envío de «algunas joyas y aforros de esta tierra». Por su parte, dos años más tarde un grupo de notables indígenas reunidos en asamblea en Tlacopan (Tacuba), entre los que se contaban descendientes de algunos de los caciques derrotados por españoles, escribían a Felipe II quejándose de los agravios y molestias que estaban recibiendo de los invasores, «por estar entre nosotros y nosotros entre ellos», dicen, y pidiéndole que designara como protector suyo, de los indios, a fray Bartolomé de las Casas, antiguo obispo de Chiapas, «si es que aún vive».

Viejo ya, pero aún vivía Las Casas. Se quedó en España para el último combate. Sepúlveda, en cambio, tuvo más eco en Roma que en las universidades españolas, más éxito entre los encomenderos de México que en Valladolid o Segovia. Así fue, más allá de leyendas «negras» o «rosa».