Abandonarse al torrente

Gerard Marín Plana

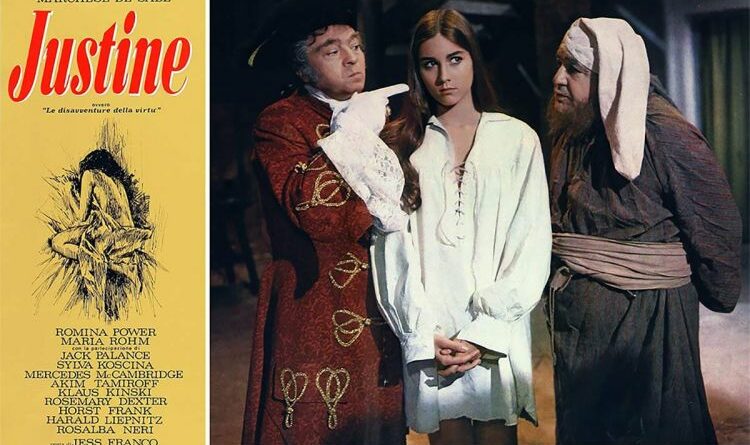

Reseña de Marqués de Sade: Justine (1969), de Jesús Franco

Si […] solo encontramos zarzas cuando los malvados no hacen sino coger rosas, entonces personas privadas de un fondo de virtudes bastante consolidado para superar semejantes observaciones, ¿no juzgarán que es preferible abandonarse al torrente que resistirse a él?

Marqués de Sade, Justine o las desgracias de la virtud

Jesús «Jess» Franco aparece como una figura mítica dentro de la historia del cine español. Su director más prolífico, capaz de sacar a la luz película tras película con muy pocos medios a lo largo de más de cinco décadas, vio como el carácter excéntrico y extraordinario de su obra, primero vilipendiada, le hacía ganar paulatinamente un aura de culto y, al final de su vida, un Goya honorífico (aunque él, en la ceremonia, dijera que nunca pensó que fuera digno de recibir ningún homenaje, «ni siquiera un Goya»).

Dentro de esta filmografía, difícil de valorar debido a su dilatación y particularidades (hay quien dice que no se puede ver una película de Franco sin haberlas visto todas), Marqués de Sade: Justine, de 1969, forma parte de las diversas adaptaciones que el llamado «maestro del cine erótico» realizó de la obra del Divino Marqués, a quien consideraba una referencia, y suele figurar en algunas listas como una de sus películas imprescindibles. Contó, en este sentido, con el mayor presupuesto de la carrera del cineasta hasta la fecha, y fue protagonizada nada menos que por Klaus Kinski en el papel de Sade y Romina Power en el de Justine, entre otras figuras de la época de mayor o menor renombre.

A pesar de todo ello, el filme resulta, digámoslo ya, una decepción sin paliativos: un desastre cinematográfico a todos los niveles y, en paralelo, una incoherente, pálida y zafia adaptación. Hay motivos, es cierto, que no pueden achacarse por entero a su director. La elección de la actriz principal, por ejemplo, impuesta por los financieros, no era del agrado de Franco, quien, con razón, consideraba que carecía de la sensualidad exigida por el papel. A resultas de ello, además, transformó la trama para adaptarla a las capacidades de Romina Power, algo que acabó por imprimir a la película una terrible irregularidad narrativa.

Este no es, sin embargo, el mayor problema de la Justine de Franco. A pesar de que fue co-producida y estrenada fuera de España, de donde el cineasta se exiliaría para escapar al clima represor de la Dictadura, parece obvio que las normas audiovisuales de la época estaban lejos de aceptar los feroces esfuerzos de transgresión como objetivo moral del texto original, el cuestionamiento y rompimiento de los límites éticos y sociales en que se inscribió la novela cuando fue escrita en 1787 (a finales de ese «siglo totalmente corrompido», en palabras de Sade), y que acabarían conllevando media vida de prisión para su escritor.

Ante tales dificultades, pueden tomarse diferentes caminos: directores inteligentes, hábiles y valientes tal vez hubieran podido hacer de la necesidad virtud y trasladar a la pantalla el peso significativo del material base sin mostrar explícitamente aquello que se prohibía. Una versión de 1972 de la misma obra, Justine de Sade, de Claude Pierson, aun siendo mediocre y convencional, es capaz de mantener algún interés erótico y crítico.

El camino que, en cambio, tomó Franco (quien, por otro lado, finalmente, tampoco podría eludir la censura), hoy no satisfaría ni a los más devotos seguidores del porno soft vintage, y además supone una radical alteración del sentido del texto, hasta el punto de traicionar por completo su espíritu. En efecto, para sacarse las cuatro perras que, como mucho, le reportaría la película, y para verla estrenada, Franco consintió en realizar un producto probablemente muy alejado de su propósito inicial y en abandonarse al torrente de la hipocresía morbosa de su tiempo.

Tal vez esto sea, al final, lo único por lo que vale la pena rescatar esta Justine: verla, 200 años después de la muerte de Sade, todavía como un signo presente de su tiempo, ejemplo vivo de la corrupción imperante contra la que se pronunció a costa de su libertad, y que hizo sucumbir –como tantas otras veces– a un amante del cine como Jesús Franco. Tuvo que ser Pier Paolo Pasolini, otro crucificado en vida y eliminado finalmente de la circulación debido a su honestidad y su compromiso para con el mundo, quien, en Saló, o los 120 días de Sodoma, de 1975, extrajera de la obra del Marqués su potencial revolucionario, horroroso y hasta erótico, todavía rebelde e indigerible, y le «quemara su incienso» en un más que notable homenaje.