Nunca es ahora

Miguel Candel Sanmartín

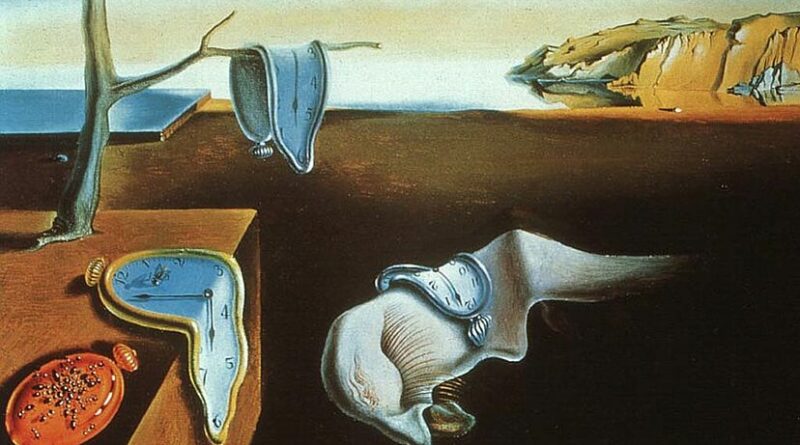

Nada más actual que lo intemporal. Lo que solemos llamar «actual» deberíamos llamarlo «efímero». No hay noticias en tiempo real (manera un tanto curiosa de designar el presente). No sólo porque cuando nos llega la noticia de un hecho, por rápida que llegue, el hecho ya pertenece al pasado, sino porque incluso los sucesos de los que somos testigos presenciales sólo alcanzan la entidad de hechos cuando la impresión que nos producen ha empezado a sedimentarse en la memoria (repárese en que «hecho» es un participio perfecto, o sea «acabado», «pasado»).

Y es que se hace imposible tener conciencia sin memoria. Desengañémonos, pues: no vivimos en el presente, sino en el pasado. Sólo en el pasado, como su nombre indica, acaban de pasar las cosas. El presente es una quimera, inaprensible e inefable, como todo el mundo sabe que es el instante, el ahora, ese límite inextenso y sin duración, esa frontera que separa el pasado del futuro. Y sólo cobramos conciencia de las fronteras cuando las hemos cruzado.

De modo que esa gente que vive pendiente de la «actualidad» (es decir, la mayoría de nosotros), en realidad no vive, sino que desvive. Se desprende compulsivamente de las vivencias habidas para hacer sitio a otras nuevas que se presumen superiores y superadoras de todo lo vivido. Esfuerzo estéril, porque en el mejor de los casos nuestra mente sólo logra procesar una tenue cáscara de las llamadas «novedades». Cualquiera puede, en cambio, hacer la experiencia de leer la prensa con unos cuantos días de retraso y comprobar que le encuentra mucho más sentido y contenido a la información «atrasada» que cuando la leyó por vez primera.

Diríamos que esto pone de manifiesto la paradójica naturaleza de nuestras facultades cognoscitivas, en las que la curiosidad (que puede considerarse equivalente al afán por conocer lo nuevo) nos juega la mala pasada de hacernos correr tras la novedad sin dar tiempo a hacernos plenamente cargo de lo que vamos sabiendo. Cierto que sin curiosidad, la especie humana no habría evolucionado como lo ha hecho. Pero la trampa que nos tiende esa tendencia, sin duda útil en sí misma, puede llegar a ser mortal para una cultura social con oídos sólo para «el último grito».

Por eso no es de extrañar que los pensadores que se han preocupado por diagnosticar e intentar sanar los males de nuestra cultura, empezando por aquel «conservador revolucionario» llamado Platón, coincidan por lo general (con excepción de nuestros filósofos(?) posmodernos esclavos de la moda presentista) en situar los conceptos y valores fundamentales en el ámbito de lo intemporal. Porque lo intemporal es, por definición, lo que no se ve arrastrado por la corriente del tiempo. Cosa que, como afirmamos al principio, hace de ello lo único realmente actual, lo que siempre está en acto.

Obviamente no son lo mismo lo intemporal y lo pasado. Pero tienen algo en común: su naturaleza inalterable. Lo que está fuera del correr del tiempo (aunque por eso mismo se halla presente en cada instante del tiempo) está completamente a salvo de cualquier cambio o alteración (aunque precisamente por eso hace que sea real el resultado de todo cambio y alteración). Asimismo lo pasado, al quedar para siempre a resguardo de la inestabilidad del presente y, no digamos ya, de la amenaza del futuro, resulta tan inalterable como lo intemporal propiamente dicho. El pasado, contra lo que a mentes ingenuas puedan hacer creer las paparruchas de cierta filmo-ciencia-ficción típicamente yanqui, es irrevocable. Pueden, sin duda, los mitólogos disfrazados de historiadores intentar reescribirlo (de hecho lo están haciendo continuamente). Pero nunca dejará de ser lo que ha sido, pues su ser se ha vuelto intemporal, como las ideas platónicas y los conceptos aristotélicos, pese a carecer de la universalidad que caracteriza a éstos.

Más aún, el carácter estricta e irreductiblemente particular, singular e individual de los hechos históricos (es decir de todos los hechos, incluidos los más cotidianos, corrientes y anodinos, menos susceptibles, por tanto, de ser incluidos en ningún libro de historia) les confiere una capa suplementaria de protección contra la modificación y el cambio, que siempre resulta más fácil de introducir subrepticiamente en toda realidad de alcance general. Los hechos concretos, en definitiva, no admiten grados, no admiten los adverbios «más» o «menos»: Constantinopla no fue «más o menos» conquistada por los otomanos en 1453 «más o menos», ni el Vallés «más o menos» Occidental se inundó «más o menos» el 25 de septiembre de 1962 causando «más o menos» la muerte de centenares de personas, como tampoco un servidor se rompió «más o menos» el húmero izquierdo en «más o menos» el otoño de 1960 en Gerona, «más o menos».

¿Será quizá por eso, por lo difícil que resulta desconstruir el pétreo pasado en comparación con la facilidad con que el político manipulador de turno construye futuros de plastilina o papel maché, será por eso, digo, por lo que cada vez se estudia menos la historia (history, en inglés) y se entretiene más al personal con historias (en inglés stories) o historietas?

En todo caso está claro que el sistema socioeconómico que la mayoría padecemos (aunque no faltan los masoquistas) y una minoría disfruta tiene la imperiosa necesidad de arrojar continuamente al basurero de la historia, no ya personajes cuyas ideas o ejemplo le resultan incómodos, sino cantidades ingentes de sus propios productos, cuya irrevocable obsolescencia decreta el sistema año tras año a fin de obligar, tanto a masoquistas como a rebeldes, a «renovar» vestuario, medio de transporte, herramientas de comunicación y todo tipo de costumbres (ésas que nos ahorran, en la vida cotidiana, dedicar energías mentales a actividades rutinarias para dedicarlas, en cambio, a pensar en asuntos de mayor trascendencia que suelen comportar más altas dosis de placer estético e intelectual). Ya pueden las gentes con un mínimo, siquiera, de conciencia ecológica (para lo que tampoco hace falta ser ecologista radical y proponer como modelo de vida las comunidades Amish de Pennsylvania, como aquella de la película Único testigo), ya pueden, digo, desgañitarse advirtiendo que el crecimiento económico sin límites, pésimamente repartido, además, nos aboca al desastre: los que rigen los destinos del planeta sólo ven en esas advertencias una oportunidad más para imponer un enésimo cambio tecnológico que, cual truco de prestidigitación, no hará más que cambiar al conejo de chistera mientras le procura al «mago» nuevas y jugosas fuentes de ingresos.

Para este último cambalache (que tampoco será el último, salvo que realmente dé por fin al traste con la biosfera) el sistema cuenta a su favor con la antes mencionada fascinación humana por lo «nuevo» (desde tiempo inmemorial se sabe y está comprobado por los expertos en mercadotecnia que calificar a cualquier producto de «nuevo» (aunque, como en muchos casos ocurre, no lo sea) se traduce automáticamente en un aumento de las ventas. Se trata, sin duda, de un inequívoco rasgo infantiloide de la mentalidad colectiva (que, a su vez, no es más que el refuerzo de las mentalidades individuales por efecto de la mera suma).

Pues bien, como en todos los demás ámbitos de la interacción social (para no abarcar demasiado nos abstenemos de aludir a la consabida tendencia a sentirnos atraídos por posibles nuevas parejas), también en política, y concretamente en el ámbito de la organización partidista, se manifiesta ese rasgo infantiloide. De ahí que llevemos ya varias décadas oyendo músicas celestiales en cuya letra aparecen todas las variantes imaginables de la expresión «nuevas formas de hacer política». Sobre todo en eso que, por inercia, nos empeñamos en seguir llamando «izquierda». El resultado de prestar oídos a esas voces de sirena, que aun surgiendo de bocas «progresistas» proceden, en último término, de las profundas gargantas del sistema siguiendo la lampedusiana consigna de cambiarlo todo para que nada cambie, el resultado de ello, digo, lo tenemos a la vista: «revolucionismo» verbal al más rancio estilo de los casinos de hace cien años, donde mentes enardecidas arreglaban el mundo sin levantar del sillón los cuerpos que las albergaban. La novedad, de un tiempo a esta parte, no consiste ya, como hace cincuenta años, en tratar obsesivamente de hallar nuevos «sujetos revolucionarios», visto que la clase obrera decían ―sin consultarle a ella, por supuesto― que ya no estaba por la labor, sino en construir un nuevo discurso transgresor de la gramática, de la lógica y de la historia, cuya primera proposición condena adánicamente todo el pasado como un inmenso error-pecado y prohíbe rescatar de él el más mínimo fragmento, so pena de proscripción perpetua y obligación estricta de portar una estrella rojiparda sobre el pecho.

Pocas dudas puede uno tener de que a esta «nueva» política le pasará como a esos adolescentes que, a fuerza de despreciar todo lo anterior a su fugaz presente, cuando cumplen veinte años se sienten viejos sin remedio. Sic transit gloria mundi.

Fuente: Crónica política, 15-12-2023 (https://www.cronica-politica.es/nunca-es-ahora/)