Donde se incluyen presentaciones, prólogos y solapas (+ materiales afines) del autor que ayudaron a la formación (y ampliaron horizontes) de varias generaciones de profesores, estudiantes y ciudadanos trabajadores

Manuel Sacristán Luzón

Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión

Estimados lectores, queridos amigos y amigas:

Seguimos con la serie de textos de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que iremos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, algunos de sus prólogos, presentaciones, epílogos, notas previas, propuestas y cartas editoriales.

Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.

Izquierda Unida ha publicado recientemente un comunicado de apoyo: «Manuel Sacristán (1925-2025): 100 años de pensamiento crítico y lucha por un mundo ecosocialista. Izquierda Unida impula el ‘Año Sacristán’: Reivindicando al filósofo, traductor y militante que unió marxismo, ecología y feminismo ante la crisis global». https://izquierdaunida.org/2025/02/20/manuel-sacristan-1925-2025-100-anos-de-pensamiento-critico-y-lucha-por-un-mundo-ecosocialista/.

Actos sobre el autor en fechas próximas:

1. El V Seminario de estudios sobre marxismo y cultura 2024-25 de la Universidad de Salamanca continúa con su segunda sesión con un evento especial: Homenaje a Manuel Sacristán. Incluirá la Presentación del libro Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales II

Intervienen: Jorge Riechmann, Profesor Titular, Facultad de Filosofía, UAM. José Sarrión, Profesor Permanente (PPL), Facultad de Filosofía, USAL. Coeditor del libro.

Martes 25 de febrero de 2025 19:30 h. Lugar: Artilugio Estudio (Pasaje de C/ Azafranal, 18, Salamanca).

Organiza:GIIS (Grupo de Investigación sobre Ideología, Imagen y Sociedad). Colaboran: Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes USAL y Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (SOCYL). Organizan: Coral Bullón, José Sarrión y Alberto Santamaría.

2. Organizado por el Colectivo Prometeo: martes 4 de marzo, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba, mesa redonda «Teoría y Praxis de Manuel Sacristán». «En la misma tendremos el honor y la suerte de contar con las reflexiones de Jorge Riechmann, José Sarrión y Víctor Ríos. Todo un lujo por el saber y la capacidad de análisis que los tres acumulan, a lo que se une la coherencia y el compromiso social y político en sus trayectorias.» https://colectivoprometeo.blogspot.com/2025/02/martes-4-de-marzo-mesa-redonda-manuel.html.

3. Acto conmemorativo en la UAM: MANUEL SACRISTÁN EN SU CENTENARIO (1925-1985): MARXISMO, LUCHA SOCIAL Y ECOLOGÍA POLÍTICA.

12 de marzo de 2025, 12:00 h

Sala de Conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras, UAM (Madrid/Cantoblanco)

️ Entrada libre

Programa (12:00 h – 14:30 h)

Modera: Jorge Riechmann.

Breve presentación de la antología Manuel Sacristán: socialismo y filosofía (Catarata, Madrid 2025; edición de Gonzalo Gallardo).

Pedro Ribas: «Manuel Sacristán y la filosofía española»

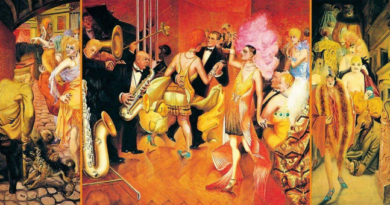

Tomás Pollán: «Sobre el sometimiento del artista a las exigencias del capital (correspondencia Sacristán-Sánchez Ferlosio)»

Montserrat Galcerán: «El marxismo heterodoxo y antidogmático de Manuel Sacristán»

Gonzalo Gallardo: «Manuel Sacristán: las labores del intelectual marxista y la intervención en la universidad»

La sesión se cerrará con un coloquio

En el mientrastanto.e (https://mientrastanto.org/.) de febrero se han publicado dos excelentes artículos de Joaquim Sempere sobre Sacristán y dos enlaces más sobre el centenario.

Buena semana, muchas gracias.

1. Presentación

2. Prólogo a Las aventuras de Telémaco

3. Presentación de Sigma. El mundo de las matemáticas

4. Por qué leer a Labriola

5. Presentación de La estructura lógica de El Capital

6. Prólogo a la edición española de Historia general del socialismo

7. Solapas: Lukács, Lasch, Adorno, Copleston

8. Colecciones, cartas y propuestas editoriales

9. Panfletos y materiales

1. Presentación

Cuando ya había publicado dos ensayos esenciales en la historia de la filosofía española de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo (Las ideas gnoseológicas de Heidegger e Introducción a la lógica y al análisis formal), se habló de Sacristán –no siempre afablemente– como el «filósofo de los prólogos.»

Algunos de esos prólogos (presentaciones y epílogos) se convirtieron en textos clásicos de la filosofía y del marxismo español (y de la crítica literaria), en escritos que ampliaron los horizontes intelectuales y poliéticos y ayudaron a la formación de varias generaciones de estudiantes, profesores, académicos, activistas y ciudadanos trabajadores. Entre ellos: «Prólogo a El Banquete», «Prólogo a Revolución en España de K. Marx y F, Engels», «La tarea de Engels en el Anti-Dühring», «Por qué leer a Labriola», «El filosofar de Lenin», «Russell y el socialismo», «Sobre el comunismo de Bujárin», «Nota a la Pequeña Antología de Ulrike Marie Meinhof», «La veracidad de Goethe», «Heine, la consciencia vencida», «La práctica de la poesía (Joan Brossa)», «Cuatro notas a los documentos de abril de Partido Comunista de Checoslovaquia», «Nota editorial sobre OME 40-44», «En la edición castellana del libro de Wolfgang Harich ¿Comunismo sin crecimiento?», «El undécimo cuaderno de Gramsci en la cárcel», etc.

Sacristán fue consciente desde joven de las dificultades del leer bien. Compartiendo una célebre preocupación vital de Goethe, escribió a principios de los años cincuenta: «Poco a poco va uno descubriendo que es más difícil saber leer que ser un genio», en una reseña crítica a la edición por J. M. Perrin de algunos escritos de Simone Weil [Attente de Dieu, París, 1950] originariamente publicada en Laye 1951 (14), p. 69 (puede verse ahora en https://espai-marx.net/?p=16933). Sus prólogos y presentaciones ayudaron a muchos ciudadanos en esa difícil e importantísima habilidad, siempre en construcción.

Damos aquí algunos ejemplos de estos materiales. Uno de los más importantes, su prólogo al Anti-Dühring de 1964, lo editaremos en fechas próximas.

Sobre las dimensiones del magisterio e influencia de Sacristán en los años cincuenta y sesenta, observaba Juan-Ramón Capella en La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política (Madrid: Trotta, 2005, pp. 56-57): «El prestigio derivado de la calidad de su magisterio fue durante años la única pero en definitiva débil protección de Manolo contra la represión de que fue objeto continuamente, ya que le tocó ser en Barcelona una de las primeras personas en quien volvía a hacerse visible –por supuesto, solo en circuitos bien informados– el partido comunista. Andando el tiempo las multitudinarias clases de Sacristán en la plaza de la Universidad se convirtieron en referencia parta los estudiantes también en otros términos: los actos culturales organizados por ellos (como una conferencia del biólogo Faustino Cordón, o una mesa redonda sobre el “realismo en la literatura” entre Celaya, José Agustín Goytisolo, Barral, Gil de Biedma y García Hortelano) se convocaban “después de la clase de Sacristán”. Y también se convocaba de boca en boca para “después de la clase de Sacristán” alguna manifestación que trataba de llegar hasta las Ramblas donde hacía su aparición la policía».

2. Prólogo a Las aventuras de Telémaco

Prólogo a Las aventuras de Telémaco de François Salignac de la Mothe, más conocido como François Fénelon, un ensayo traducido también por Sacristán que se publicó en Barcelona, Editorial Fama: 1954. Juan-Ramón Capella conjeturó en «Aproximación a la bibliografía de Manuel Sacristán» (mientras tanto, 30-31, 1987, pp. 193-223) que fue redactado en 1952.

Francisco Salignac de la Mothe Fénelon nació en 1651 y murió en 1715. Su vida se encuadra, pues, en el reinado de Luis XIV, ya que Fénelon muere precisamente por los años en que la batalla de Valmy rinde definitivamente cuenta de la gestión del Rey Sol. Fénelon se educó en la Universidad de Cahors y en el Colegio de Plessis (París). Fue ordenado sacerdote a los veinticinco años. Ingresó en la Academia Francesa en 1693 y fue arzobispo de Cambrai en 1695.

A pesar de su espíritu pacífico y amante del retiro, la simple rectitud de su carácter y de su moral, le acarreó algunos sinsabores, tanto sociales como espirituales, o con elementos de una y otra naturaleza. El incidente más importante de su vida fue la condenación de algunas tesis que había expuesto en su Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure, tesis relacionadas con su posición teñida de un contemplativismo, es decir, de una concepción desinteresada de la oración, que le hizo sospechoso de quietismo en una época turbada en Francia por la que se creyó resurrección de la herejía de Miguel de Molinos.

Preceptor del nieto de Luis XIV y del Duque de Borgoña, y de los de Berry y Anjou, Fénelon produjo una apreciable literatura pedagógica, principal muestra de la cual son Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse, aparecidas en 1699.

Pese a su fecha, las Aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, es un libro «ilustrado». El espíritu de la Ilustración campea ya en sus máximas, en sus palabras y, cosa más importante, en sus sentimientos. Sin duda es cronológicamente arriesgado hacer de Fénelon un hombre de la Ilustración, máxime tratándose de un clérigo. Pero toda prevención contraria a ese respecto por las divisiones convencionales de la cronología desaparece cuando consideramos el contenido ideológico del libro.

El tema político y pedagógico, íntimamente uno, tal como ocurre en los grandes «sabios» de todas las culturas, protagoniza el libro. Por razones políticas concretas, Fénelon ciñe generalmente ese tema al de la educación del rey, del «hombre real» de la vieja cultura. Tal asunto aparece en el Telémaco ya a propósito del rey Sesostris de Egipto (libro II), tiene desarrollo dilatado, desorbitado, en el trozo dedicado a Idomeneo (libros IX-XXIII), y todavía colea en el último libro, con los consejos finales de Minerva a Telémaco.

Pues bien, ese tema vertebral del Telémaco está pensado y tratado con el espíritu de la Ilustración, esa aspiración del hombre del siglo XVIII a «osar saber» a pensar por cuenta propia y a opinar por pura razón, sin dejarse deslumbrar por las glorias de este mundo.

El lector verá que en sus ideas sobre el rey, Fénelon deja libre curso a su razón y propone una tesis que, salvando un poco su posición social del hombre de Iglesia, le permite sostener algo tan poco «Luis XIV» como es el origen popular del poder: «Un hombre sabio puede únicamente gobernar a un pueblo cuando los dioses así lo mandan, o cuando el pueblo le ruega que sea para él padre y pastor» (l. VIII).

Por lo demás, la insistencia constante en que el rey lo es para el bien y la virtud de sus súbditos, y no para la gloria propia –en cuyo caso, según repite Fénelon, se convierte en un monstruo– coloca al autor totalmente dentro de la fórmula ilustrada clásica. «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Esto último porque «la distinción menos expuesta a la envidia es la que procede de una larga serie de antepasados» (l. XII). La aristocracia es la dignidad natural en política, y de ella salen los gobernantes para el pueblo.

Dieciochesca resulta también su muy idílica afición a la naturaleza como lugar de la vida auténtica y educadora. Fénelon nos recuerda que él también vivió, aunque pocos años, en el siglo de Rousseau, cuando nos repite con su casi molesta insistencia las excelencia de la inocente vida natural, la inocente exquisitez de los placeres que se gustan «cuando se sabe apreciar lo que la simplicidad de la naturaleza tiene de maravilloso…». La autenticidad poética de estos cantos idílicos es otra cuestión; pero queda cuanto menos la intención naturalista.

Esa tendencia es muy visible cuando Fénelon habla de economía. Todo el ilustrado naturalismo de los fisiócratas –economistas amigos de eliminar de la vida económica toda fuerza que no sea la de la naturaleza misma en toda su libertad– palpita en esos trozos: aprecia el librecambio, valora el trabajo, insiste en el origen natural y agrícola de la riqueza. Bien es verdad que no tiene Fénelon mucho deseo de felicidad para el pueblo, y es en esto mucho más austero que los fisiócratas: «Tendrán pan, es cierto, y con largueza, pero no tendrán más que pan y frutos de la propia tierra…» (l. XII); también es cierto que en el mismo libro XII apunta, contra la tendencia fisiocrática predominante en el libro y en la ideología de Fénelon, un brote de mercantilismo dirigista, que se refiere sobre todo a la industria, y más por motivos morales que económicos. Pero todo eso no empece para que predomine en el libro un culto muy «ilustrado» por las fuentes de riqueza naturales y por la libertad económica.

También está patente en el Telémaco el humanitarismo típico de la «ilustración», valoradora de lo que otras épocas más heroicas han pasado por alto como virtudes vulgares. Fénelon, sabe, como todos los hombres del siglo XVIII, que el hombre es limitado, que la razón es su facultad menos falible y que todos las grandezas basadas en otras facultades –sentimientos, impulsos, deseos– son monumentos huecos y de cimiento inestable. Y así pasan a primer término las que podríamos llamar «virtudes de la razón», de menor tono y estilo que las virtudes de la voluntad o del arrojo, pero más sólidas y argüibles. El humanitarismo tiene en Fénelon incluso el corolario cosmopolita que formularán los más grandes escritores del Siglo de las Luces. «Todo el género humano no forma más que una sola familia dispersa sobre la faz de la tierra. Todos los pueblos son hermanos, deben amarse como tales. ¡Mal hayan los impíos que buscan una gloria cruel con la sangre de sus hermanos, que es la suya propia!» (l. XI).

Pero lo que más autoriza a leer a Fénelon, colocándole en ese siglo XVIII que no es el suyo, es el hecho de que tales puntos de vista dieciochescos vengan basados en el fundamento típicamente escogido por la mentalidad ilustrada: los principios racionales inmutables, o, como el mismo Fénelon dice con expresión totalmente «siglo XVIII», las «máximas». Ningún juicio moral, ninguna ley o mandato político debe suponerse suficientemente justificado por sí mismo o por la autoridad. Los malos gobernantes son «los que no tienen máximas», los que gobiernan al buen tuntún de su inspiración, de su sentido práctico. La exigencia de Fénelon, al respecto, es mucha. En rigor como las máximas del buen gobierno se basan en las de la buena moral, y éstas suponen el conocimiento del hombre, Mentor puede enseñar a su educando que «para juzgar a los hombres hay que empezar por saber lo que deben ser» (l. XXIV).

Este principio de fundamentación racional a ultranza tiene como consecuencia un simpático radicalismo moral y político. Simpático, porque si un hombre sin demasiada experiencia práctica se pone a escribir para la educación del político ensalzando la moral oportunista y practicona del gobierno, moral que él no conoce apreciablemente, cae infaliblemente en una ridícula petulancia del paleto que quiere pasar por no ignorar nada. En cambio, el moralismo radical de Fénelon es la actitud honrada y natural del educador político «de gabinete», que acaso nunca haya presenciado como se toma una decisión política, pero que sabe muy bien cómo debería tomarse, de acuerdo con las «máximas» que él cree en conciencia. Ejemplos de radicalismo moral y político de Fénelon los hay en cada libro del Telémaco. Cuando los aliados de Telémaco tienen en la mano la oportunidad de deshacerse a traición de su perverso enemigo Adrasto (perverso terriblemente, perversísimo como todos los malvados de Fénelon, mil veces más protervos que los «malos» de un «western»). Telémaco arguye que «si nos está permitido conducirnos como Adrasto, él no es culpable, y estamos en un error queriéndole castigar» (l. XX). Acaso todavía sea más intransigente la afirmación de Mentor, según la cual «después de todo, el que sean los malvados quienes hagan el bien es un mal…» (l. XXIV).

En todo caso, nunca es tan auténtica y convincente la palabra de Fénelon como cuando se expresa con esa rigidez que era el fondo de su verdadero carácter.

Hay todavía un punto del contenido del Telémaco que tiene interés reseñar brevemente, tanto por su natural inserción en la personalidad del escritor, como por lo que tiene de «ilustrado«: es ello la enemiga de Fénelon a la visión «tremenda» de la divinidad. El dios de Fénelon –y ello repercute en su visión del Olimpo– es muy apacible. Claro que, tratándose de Júpiter y demás, no pueden faltar los pertinentes rayos, truenos y horribles tempestades debidas a la cólera de Neptuno. Pero el Olimpo tiene ya mucho de suave «vallon» de los Vosgos, cuando sus habitantes se portan de tan correcto modo que aquel mortal al que se revelan puede decir: «No sentí ni por un momento ese horror que eriza los cabellos y hiela la sangre en las venas cuando los dioses se ponen en comunicación con los mortales. Me levanté tranquilo y, de rodillas, las manos elevadas al cielo, adoré a Minerva, a la cual creí deber el oráculo» (l. II)

Son, las del Telémaco, civiles divinidades moralizadoras, poco aficionadas al «mysterium tremens» y dignas, en pocas palabras, de ser adoradas en capillitas de Versalles, Sans-Souci o La Granja de San Ildefonso. Decididamente, las talares vestiduras de Fénelon están más cerca de las de los abates de salón del siglo XVIII que del imprescindible hábito de Richelieu o de Mazarino.

Es posible que muchos lectores del Telémaco se preguntan hoy: «¿Dónde está la gracia de este libro?». Dura pregunta, pero acaso justificada; cuando menos, honrado y forzoso es hacérsela cuando se toma la responsabilidad de presentar una edición.

Alguna gracia tiene que tener el Telémaco, cuando ha sido traducido a casi todas las lenguas y cuando, al aparecer, provocó numerosos y cálidos entusiasmos y odios. Ahora bien, es cierto que los motivos de aquellos odios y amores añejos no actúan ya en nuestros días: no nos importa gran cosa que Fénelon atacara o no en su libro la tiranía de Luis XIV. Sin embargo, las ediciones se suceden, y no hay biblioteca de hombre medianamente cultivado en la que este librito no tenga lugar reservado. ¿Cuál es, pues, el atractivo actual del libro, atractivo capaz de contrarrestar esos defectos que suscitan la pregunta del hipotético lector descontento?

Empecemos por repasar esas tachas. Todos los defectos del Telémaco pueden tal vez resumirse en este principal: «el Telémaco casi no es arte. No tiene pureza literaria –es un libro de ideas escrito como de aventuras, literatura moral en forma de literatura pura–, y su autor carece de potencia creadora: es incapaz de crear tipos, sentimientos o situaciones. Cuando tiene que exponer, por ejemplo, un sentimiento, renuncia a crearlo, o a recrearlo retratándolo: tiene que contentarse con definirlo. Si leemos el discurso de Arcesio a Telémaco (l . XIX), nos quedamos imperturbables, porque no dice más que doce líneas de severas máximas conocidas por todo el mundo y que nos han sido ya repetidamente expuestas en capítulos anteriores del mismo libro. Pues bien, resulta que ese trivialísimo discurso es para Telémaco «un sentimiento vivo y delicioso, junto con un tormento capaz de arrancar la vida.» Bien definido está; pero Fénelon no llega a provocar en nosotros un sentimiento que sea siquiera lejano reflejo de este. Como no es un poeta, no sabe ni puede producir. Define, eso sí, perfectísimamente: El artista «tiene en la cabeza los pensamientos, y los sentimientos de los héroes que quiere representar…» (l. XVII). Cierto; pero entonces, o Fénelon no era un artista, o sus héroes -Telémaco el primero- eran tontos de capirote.

Así se da lugar a una literatura sin «misterio» poético alguno, sin matices, compuesta a base de blanco-virtud y negro-vicio. Esta deficiencia es perfectamente compatible con el positivo mérito literario del Telémaco: la perfección de la lengua.

Es un lugar común hablar de este extremo: durante muchos años, el Telémaco ha sido el libro en que aprendía francés toda la juventud de Europa. Pero tampoco esa excelencia es realmente artística, sino más bien gramatical, o, a lo sumo, retórica. En lo artístico queda sometido Fénelon al triste destino de la imitación clásica. Buscando entre los añosas hojas de la edición que hemos utilizado para esta traducción, no hemos encontrado trozo más hermoso sobre el tema de la caducidad de la vida que este: «Así pasan los hombres como las flores que se abren por la mañana y que por la tarde, apostadas ya, son pisoteadas. Las generaciones de los hombres se suceden como las ondas de un rápido río; nada pueden detener el tiempo, que arrastra tras de sí incluso aquello que más inmóvil parece». Es bonito y fino ese fragmento del libro XIX. Pero, ¡qué lejos está del viejo y lacónico texto griego que toma por modelo: «Como la de las hojas, así la generación de los hombres».

Entonces, ¿solo hay que leer el Telémaco porque está bien redactado, porque su sintaxis es elegante y elocuente, llana y fluida su prosodia?

Hay un motivo más, y que me resulta importante, por más que esa importancia sea de difícil demostración. Veamos: los fariseos, según parece, eran gente fieramente apegada a lo que la letra dice. La creían a pie juntillas, o por ser toda ella verdad inspirada, y perseguían sañudamente a quien de ella se apartaba una pulgadita. Había en Palestina por aquellos tiempos otra secta importante, la de los saduceos, que siempre me han dado la impresión de que no creían ni un rabito de la letra. Pero la respetaban porque les hacía gracia: ¡era tan venerable y simpática a causa de su vejez, y de haber sido espíritu nutricio de su pueblo! Los saduceos debían de ser gente proterva, porque fundar la vida religiosa en ese material respeto saduceo parece cosa poco recomendable. Pero en materia de libritos de aventuras cambia la cosa, y yo no creo que nadie pueda hoy tener respeto y cariño al muy llorón de Telémaco porque diga letra profunda e inspirada, sino más bien porque su letra misma es respetable, añosa, nutricia de nuestros padres y abuelos, educadora de generaciones de estudiantes de francés. ¿En cuántos colegios y casas particulares con preceptor habrá sonado durante dos siglos largos el magnamente apacible comienzo del libro II: «La altivez de los tirios había irritado al gran Sesostris, rey de Egipto, que tantos reinos conquistara…».

Es respetable, entrañablemente respetable. Algo así como la Gran Polonesa que todas las vecinitas del mundo nos ofrecen por el patio durante sus estudios de piano.

SOBRE LA MITOLOGÍA DEL TELÉMACO. Son de dominio común los elementos mitológicos que Fénelon saca a reducir en su libro. No obstante, acaso convenga señalar brevemente las transformaciones que el autor opera en esos elementos.

Júpiter, padre de los dioses y de los hombres –y de los animales, como añade el caballo de Lessing con toda razón–, dios del rayo, está en el Telémaco revestido de los atributos de un dios casi cristiano. Por eso Minerva (la Pallas griega o Atenea, solo nombrada con estos nombres una vez), aparece como la sabiduría de Júpiter, su padre, algo así como el Espíritu Santo. Apolo, que no puede tener sino un papel semejante al de Minerva, en una mitología tan moralizada y moralizadora, está desdibujado. El pobre Marte, dios de la guerra, solo aparece para ser denostado por la la pacífica moral del autor. «Ares, Ares pestífero, derribador de murallas», que decía Clemente Alejandrino… Baco es apenas el donador de cepas. Ceres, la diosa de la agricultura, es invocada a menudo. Los dioses del más allá de los hombres, dioses infernales de los griegos, Plutón, Proserpina, y los héroes divinizados que son sus acólitos, Minos sobre todo, tienen gran importancia en esta literatura moralizadora, puesto que juzgan a los hombres cuando mueren. Neptuno, dios del mar, es uno de los protagonistas de este libro lleno de oportunos naufragios. Vulcano como en la Ilíada, fabrica el correspondiente escudo para el héroe, y Venus, por último, su esposa, carga con los peores dicterios, sin respeto apreciable de Fénelon por una diosa tan diosa como la que más.

Dioses menores, ninfas, etc., aparecen también. Entre ellas, Calipso, la diosa que tenía en una isla edénica, tal como Ulises la deja en la Odisea; Pan, el dios de los bosques y de los sentimientos terribles, que es apenas para Fénelon un rabadán caracterizado, gran tañedor de versallesca flauta; Cupido, presentado como molestísima avispa que pica sin avisar; y alguna que otra Náyade que sacia con el agua de que es titular la sed de algún virtuoso varón retirado al desierto.

Gran número de héroes de la guerra de Troya –más o menos pasados por agua– aparecen en el libro de Fénelon. Este ha llevado a cabo una moralización de sus caracteres. Néstor sigue siendo sensato y precavido, como en la Ilíada, pero su sensatez se dirige a buscar la virtud, no el triunfo. Diomedes es valeroso y desgraciado, y parece haber herido a Venus por motivos morales, y no por ser defensora de Troya. Las desgracias de Filoctetes son aquí motivo de largas reflexiones morales más bien pedestres, lo mismo que ocurre con el carácter impulsivo de Idomeneo.

Pero la más espectacular es la transformación de Ulises. Resulta que la astuta y a veces malvada prudencia del homérico Maquiavelo era una prudencia en sentido moral, una honrada búsqueda de la virtud. De modo que «el prudente Ulises, astuto como la serpiente», era al mismo tiempo, según Fénelon, y en cumplimiento del mandato evangélico, «candoroso como la paloma». Tan poco convincente metamorfosis del frío estratega de los aqueos que destruyeron Troya choca verdaderamente al lector de Homero, que lee todo el Telémaco esperando ver cómo moralizará Fénelon la traición cruelísima y blasfema del caballo de madera. Pero el buen arzobispo no se mete en tamaños dibujos y nos quedamos sin saber cómo aquel santo varón de Ulises pudo urdir semejante felonía.

Los demás héroes del cielo troyano salen poco a relucir. Aparecen, en cambio, Hércules, nombrado alguna vez Alcides y con la personalidad estricta de matador de perversos monstruos, y Orfeo, en razón de su visita a los infiernos. Iris, la mensajera de los dioses, es en Fénelon casi la iconográfica paloma del Espíritu Santo.

Todo lo preside Minerva. Con Minerva, la diosa ateniense de la inteligencia, la cultura y la industriosidad, Fénelon ha expuesto en realidad una versión popular de su idea de la Providencia. Hija de Dios que educa a los hombres en la virtud, resulta tan muchísimo más adusta que la virginal diosa de los atenienses, que la pobre tiene que incorporarse a forma humana como barbado anciano: Mentor, preceptor de Telémaco.

3. Sigma. El mundo de las matemáticas

Sacristán coordinó la traducción (y tradujo varias secciones) de una obra en seis volúmenes de cultura matemática (geometría, álgebra, historia y filosofía de la matemática, lógica, arte y matemática, topología,…) que publicó la editorial Grijalbo en 1968 con el título Sigma. El mundo de las matemáticas. Para esta edición escribió el siguiente texto de presentación:

El mundo de la matemática es ya el mundo en que vivimos, y lo será en mayor medida para las próximas generaciones. La frase de Galileo según la cual el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos ha resultado tener la permanente verdad de las metáforas poéticas más auténticas. Seguramente nadie tiene hoy presente la inspiración platónica de la frase al reconocerle, luego de tres siglos, una vigencia aun más completa que en el momento en que la escribiera Galileo. Vigencia más completa porque la convicción de que la matemática es una raíz principal de nuestras posibilidades de comprender las cosas no se refiere solo a las cosas de la naturaleza. Una naturaleza segunda, la técnica, penetra hoy, por obra en gran parte de la matemática, en la vida cotidiana, con profundidad creciente, configurándola e influyendo cada vez más en la consciencia de cada día. E incluso en la misma consciencia teórica de la vida social, en las ciencias sociales, se tiene un proceso de penetración del pensamiento matemático que, según toda apariencia, no previeron nunca ni los pensadores más entusiastas de la matemática en el pasado.

Mas si la ampliación del dominio de la matemática en la vida de los hombres rebasa así incluso las utopías de los pitagóricos antiguos y de los neopitagóricos del Renacimiento, eso se debe, entre otras cosas, a una modificación considerable del concepto de matemática. «El dios hace aritmética», «el dios aritmetiza» como decían los griegos, el Hombre matematiza no sólo –ni acaso, dentro de poco, principalmente– porque reduzca toda cuestión a un asunto de números, de cantidades. Sino también porque va encontrando la posibilidad de introducir en los datos conceptos –como los de estructura y función, por ejemplo– que se originaron en la vieja «ciencia de la cantidad», pero que, al mostrar su aplicabilidad mucho mayor y su dimensión mucho más vastamente teórica, han ampliado a su vez el concepto mismo tradicional de la matemática. Y también porque, en ese proceso de generalización de conceptos más allá de sus orígenes en el arte del contar y del medir, el pensamiento matemático va dando con medios cada vez más agudos y exigentes para aclarar el valor lógico de sus propias operaciones: la lógica moderna sería inimaginable sin el desarrollo de esa nueva matemática, no atada al contar ni al medir, en la segunda mitad del siglo XIX.

El mismo dios que aritmetiza, empero –el cual, aunque no omnisciente, se ha hecho ya un poco cauto al cabo de milenios de entusiasmos intelectuales–, querrá presumiblemente contestar aquí a sus fieles, y templar algo el himno recién entonado. Pues, si bien es verdad que instrumentos de origen matemático encuentran un campo de aplicación cada vez más amplio, destruyendo, entre otras cosas, el viejo prejuicio que levantaba una muralla metodológica insalvable entre la investigación de la naturaleza y de la sociedad, no lo es menos que el uso de conceptos meramente formales –y formales son todos los conceptos de naturaleza matemática– no produce por sí mismo conocimiento de lo concreto de cada objetividad. Esto es especialmente visible en las ciencias sociales, no porque la situación no se produzca también en las de la naturaleza (pues se da igualmente en ellas), sino porque el conocimiento rico de lo concreto es de interés vital en la aplicación de las primeras. Mas la falta de concreción de los conceptos de naturaleza matemática –por ejemplo, y señaladamente, el concepto formal de estructura antes aludido– se convierte con suma facilidad en ideologías destinadas a encubrir, bajo la analogía mera o, a lo sumo, bajo el isomorfismo de elementos estructurales formales, la diversidad concreta de los contenidos histórico-sociales. Así ocurre en una moda reciente, pero el hecho tiene, en cuanto a su sustancia, bastante tradición. El formalismo es camino tradicional de escamoteo de contenidos sociales: que las estructuras de parentesco de tal o cual pueblo primitivo sean más o menos isomórficas de fenómenos modernos de tal o cual sociedad adelantada puede pretender ser algo más que una interesante comprobación formal, y encubrir los muy diversos contenidos sociales que hacen de esas estructuras formales análogas estructuras históricas incoherentes, «disparata». Esta es una cuestión de determinación de la abstracción que interesa en cada caso. Y la sustitución de un determinado modo histórico de abstraer por otro determinado matemático-formal (pues no es verdad que las abstracciones matemático-formales no sean determinadas) puede acarrear la renuncia, intencionada o no, al conocimiento de lo concreto. Este riesgo es sensible en una época que ve la introducción instrumentalmente fecunda de métodos matemáticos y formales en las ciencias de la sociedad.

Los cultivadores de estas ciencias que no se satisfacen con la descripción formal de los fenómenos sociales –porque sienten que su comprensión puramente formal tiende a ser estática, ahistórica– han cometido muchas veces el error de defenderse sólo psicológicamente de dicho riesgo, por el procedimiento de ignorar o negar la eficacia positiva de los métodos formales en el estudio de la sociedad. Esa es una reacción estéril. De lo que se trata es de situar cualesquiera resultados de los análisis matemáticos y formales en el móvil y resolutorio cuadro que es la historia de las relaciones entre los hombres, de sus productos y hasta de las relaciones de los hombres con la naturaleza. Un paso primero y necesario en ese sentido es la percepción de la naturaleza histórica del pensamiento matemático-formal mismo, tanto en su génesis cuanto en sus posibilidades de aplicación fecunda en el descubrimiento y en la interpretación.

La antología de James R. Newman que el lector tiene en sus manos es un libro cuya sensible composición atiende de un modo u otro a todos los motivos que se han ido aduciendo para presentarlo. Atiende ante todo a la educación en ese pensamiento matemático cuya importancia va a aumentar para las nuevas generaciones: y no lo hace de un modo didáctico en sentido escolar –pues su lector no ha de ser exclusivamente el estudiante–, ni con la sola intención de facilitar conocimientos y técnicas –aunque no será poca la información de esta clase que recogerá el lector–, sino principalmente con el programa de proporcionar nociones fundamentales en cada campo y, a través de ellas, un «saber a qué atenerse» acerca del modo matemático de pensar. El proyecto no se realiza con la ayuda de los comunes procedimientos de divulgación, refundiendo, como suele hacerse, el pensamiento originario en moldes de sentido común. James R. Newman ha procedido de otro modo que merece admiración por su erudición y por su espléndida modestia. Newman selecciona del pensamiento matemático más importante –lo es incluso cuando toma de libros de divulgación, como el de Conant– párrafos y páginas a la vez esenciales y legibles para un público amplio.

La selección, por otra parte, muestra, sin que el antologizador tenga siquiera que decirlo, el carácter universal de la invasión en marcha por el pensamiento matemático, desde la lógica hasta la estética, arrancando de los fundamentos del pensamiento formal y pasando por todas sus ramificaciones mayores, y por algunas menores.

Por último, la antología de Newman respeta la consciencia histórica del modo más auténtico compatible con un marco que, por supuesto, impedía ocuparse de historia general de la cultura. La historicidad de la matemática misma se revela en esta antología al lector atento por la vía más viva, fecunda y gustosa: por la lectura de los textos clásicos que han dado origen a los principales giros del pensamiento matemático.

James R. Newman tenía títulos y autoridad para llevar a cabo una empresa de esta calidad y de estas dimensiones (mucho mayores aún en perspectivas que en páginas). La exposición a la vez seria y educativa o elemental de temas matemáticos profundos no es un arte en el que tuviera que ponerse a prueba por vez primera. Ya hace años publicó en colaboración con el lógico E. Nagel, una exposición didáctica del teorema de Gödel que es una pieza clásica de divulgación. Esta antología no se queda a la zaga de aquel texto.

Para Matemática, verdad, realidad, un libro de varios autores (Hempel, Wesley, von Mises, Wilder,..), publicado en la colección Hipótesis, Sacristán escribió la siguiente nota sobre James R. Newman:

Matemático y filósofo, figura por dos conceptos en este volumen: como importante pedagogo de la matemática, autor de la antología de textos aquí presentada (parte, a su vez, de una antología más amplia [Sigma]), y como popularizador, con la colaboración del lógico Ernest Nagel, de la célebre investigación de Kurt Gödel, acerca de los límites de sistemas tales como el de los Principia Mathematica de Whitehead y Russell. El nº 2 de la colección Hipótesis es una antología sobre «la forma del pensamiento matemático» [con textos de Peirce, Mach, Sylvester, Campbell, Weyl] preparada también por James R. Rewmann.

4. Por qué leer a Labriola

Fechado el 1º de mayo de 1968, «Por qué leer a Labriola» fue el prólogo a su traducción de Antonio Labriola, Socialismo y filosofía, Madrid: Alianza, 1969. Fue incluido en Sobre Marx y marxismo, pp. 115-132.

En «Apuntes en la lectura de Hobsbawm, Eric. J y otros, Historia del marxismo, Barcelona: Bruguera, 1980 (carpeta «Marxismo» de BFEEUB), comentaba Sacristán: «Puede ser oportuno recordar que la expresión original de Masaryk, formulada en 1898, era precisamente “la crisis en el marxismo”, pero en el transcurso del debate revisionista fue rápidamente cambiada por “la crisis del marxismo”, como Labriola advirtió inmediatamente; cf E.Santarelli, La revisione del marxismo in Italia, Milano, 1977, p. 310».

En Versos domingueros, Álvaro Ceballos incluyó un poema sobre Sacristán, «Historia y vida cotidiana», con referencia a Labriola:

Las ocho. Sacristán se precipita

en un berenjenal de traducciones.

Estudia y alimenta sus archivos.

Prepara conferencias. Plancha. Lee.

Come, friega los platos y visita

a su padre. Extremando precauciones

ciclostila pasquines instructivos

o acude a una reunión del Comité

Central. Labriolas, Gramsci y Collettis

poblaron su visión del comunismo.

Gerónimo le dio una idea fija.

Las once. Pone a hervir los espaguetis

y desliza un dibujo de sí mismo

debajo de a almohadas de su hija.

Muchas páginas de Antonio Labriola (1843-1904) pueden ser muestras del discurso laxo, hasta gárrulo, frecuente entre los compadres académicos de finales del siglo XIX, sobre todo en los países latinos. Discurso que quiere ser «sabroso», de «nacional», «recia» y «popular raigambre», «donoso» o «tonitruante» cuando hace al caso, pero que no parece aspirar siquiera a realizar la concreción de las ideas. Más de una vez se ha dado cuenta el mismo Labriola de la escasa exigencia de algunos de sus textos o cursos, y ha dicho algo al respecto. Así escribía, recordando (o acaso transcribiendo) su lección inaugural de noviembre de 1900: «Todos los años reanudo con viva emoción y con gran placer este curso extraordinario de filosofía de la historia. Mis oyentes podrán ver y reconocer por sí mismos que en estas lecciones, en las que no evito la oratoria y la entonación rápida y fácil de la conferencia, utilizo un estilo muy distinto del que es característico de mi curso ordinario de ética y de pedagogía. En éste me atengo rigurosamente a la estricta técnica de la lección, como es propio de los temas que se tratan para cumplir explícitamente la función precisa de educar y enseñar. Aquí, en cambio, nos encontramos en el más vasto campo de la cultura.» («Da un secolo all’altro», I, en Antonio Labriola, Saggi sul materialismo storico, a cura di V. Gerratana e A. Guerra, Roma, Editori Riuniti, 1964, pág. 341. Todas las indicaciones de páginas se refieren en lo que sigue a este volumen.) «Atenerse rigurosamente», «estricta técnica», «función precisa»: innecesaria acumulación de fajas, indicio de excesiva gordura. El que la «cultura» aparezca, por contraste, como un ámbito sin rigores confirma esa sospecha.

El verbalismo, complacido unas veces y otras vergonzante, puede hacer hoy incómoda la lectura de Labriola, no sólo porque es un vicio intelectual, sino también porque los vicios del discurso propio de la cultura académica contemporánea sean casi contrapuestos a ése. Aquella charlatanería finisecular fingía una «cortés» concordia con el interlocutor, era «galana» hasta en la disputa y pasaba por alto mucha cosa: los compadres académicos se entendían confesándose y perdonándose recíprocamente su debilidad y su impostura. Los compadres académicos de hoy, en un ambiente de concurrencia mucho más feroz, son impostores como el jugador de póker: hablan dura, seca, petulantemente. El guiño estamental significa ahora: «eres lo suficientemente cínico, compadre, puedes entrar en el gremio».

El tema principal de los escritos de Antonio Labriola es el socialismo. No son escritos de propaganda política, ni tampoco referentes a temas de organización. Son escritos teóricos. Su laxo estilo pone a veces en la tentación de arrinconarlos y olvidarlos junto con los varios trastos que produjo la literatura socialista en el período que va de la senilidad de Engels a la madurez de Lenin y la juventud de Lukács, Korsch, Gramsci. La perspectiva contemporánea, que es para el marxismo una perspectiva post-staliniana, ignora ya frecuentemente que el seco, pobre y metafísico discurso zdanovista casi resulta una bendición cuando uno llega a él desde la difusa cháchara característica, si no de Kautsky o de Bernstein (y menos de Hilferding), sí de la tropa intelectual de la socialdemocracia anterior a la guerra del 14. |

Tanto, pues, la genérica garrulería de un academicismo hoy anacrónico cuanto la más específica de una literatura socialista a menudo sólo declarativa, casi nunca capaz de llevar hasta el final el trabajo del concepto y frecuentemente incapaz de proponérselo, podrían haber sepultado la obra de Labriola, e incluso hacer de ella un contramodelo, un prototipo de vicios que evitar, en el momento del renacer del marxismo en torno a la Revolución de Octubre. Lo notable y sorprendente es que en esa nueva fase autores que, junto con Lenin y Lukács, acuden a la memoria de quien piensa en aquellos años —Korsch y Gramsci— han recibido inspiración de Antonio Labriola (Gramsci), o han encontrado en sus escritos, ya formuladas, orientaciones que ellos mismos iban consiguiendo laboriosamente (Korsch). Esto sugiere que en la obra escrita de Labriola (y posiblemente mucho más en su influencia personal directa, como suele ocurrir) hay algo lo suficientemente valioso como para que su enunciado, aunque sea mera declaración, compense de mucha palabra conceptualmente inútil y de la misma falta de realización del concepto. Identificar ese algo es indicar la persistente utilidad de leer a Labriola.

La intención intelectual de Labriola era precisamente luchar contra esos vicios de época y ambiente, era una intención de criticismo, rigor, cautela intelectual. En la Vª carta a Sorel escribe Labriola una fórmula que expresa bien su ambición de un «pensamiento crítico, conscientemente experimental y cautamente antiverbalista». Además, sus campañas por una buena lectura de Marx –frente a las interpretaciones torpes o fantasiosas del positivismo italiano de la época (particularmente de Loria)– y su conocimiento directo y amplio del maestro –muy superior sin duda, y por significativo ejemplo, al que tenía Sorel– documentan la seriedad que Labriola puso en su esfuerzo. Las condiciones de su vida son probablemente la causa principal de que las intenciones intelectuales quedaran en sus escritos casi meramente enunciadas, como tales intenciones, sin llegar a realizarse suficientemente en la concreta resolución o elaboración de problemas.

Labriola hizo sus estudios universitarios en Nápoles, durante los años sesenta, en un ambiente hegeliano que explica el tema de su primer escrito filosófico extenso, Una risposta alla prolusione di Zeller (1862), una recusación del ¡volvamos a Kant! característico de la filosofía alemana de aquellos años. Hasta 1877 se extiende un período difícil durante el cual Labriola se gana la vida con un modesto empleo en la prefectura de Nápoles, con traducciones y con encargos de clase en institutos de enseñanza media. Es también una época de desgracias familiares, señaladamente la muerte de un hijo. De todos modos, durante esos años Labriola ha leído a autores cuyo pensamiento estará siempre presente en su obra (Feuerbach), y ha escrito algunos trabajos filosófico-académicos: Origine e natura delle passioni secondo l’Etica di Spinoza (1866); La dottrina di Socrate secondo Senofonte, Platone ed Aristotele (1870); Della libertà morale (1873); Morale e religione (1873), Dell’insegnamento della storia (1876).

En 1877, al ganar la plaza de profesor ordinario de Filosofía Moral y Pedagogía en la Universidad de Roma, Labriola es un profesor de filosofía formado en una tradición italo-hegeliana (Spaventa) y todavía muy influenciable por modas ideológicas, como el herbartismo. No es un pensador resuelto. Tampoco ha mostrado una orientación precisa del pensamiento en materias sociales y políticas, aunque sí interés por los aspectos prácticos del trabajo universitario y cultural. El mismo año de 1877 acepta la dirección del Museo de Instrucción y Educación de Roma, y en 1879 viaja por Alemania estudiando la organización de la enseñanza en ese país por encargo del ministerio italiano.

A finales de los años setenta la temática político-social va cobrando importancia en el pensamiento y en la actividad de Labriola. En 1878 ha escrito un ensayo Del concetto della libertà, y poco después se le ve en relación con radicales y socialistas. Seguramente le impulsa también a la ocupación política su interés por la filosofía de la historia, consolidado y ayudado materialmente por el encargo de esa cátedra en Roma a partir de 1887. Ese mismo año Labriola se manifiesta varias veces a propósito de cuestiones políticas o político-culturales: contra la reconciliación del estado italiano con la Iglesia, por la reorganización de los estudios de filosofía en un sentido anti-metafísico, para definirse como «teóricamente socialista».

Labriola no es en esa época ni marxista ni buen conocedor de Marx. El escrito Del socialismo (1889), algo posterior a esa fase, no es todavía un texto marxista. En cambio, su actividad tiene ya elementos propiamente políticos y más o menos efectivamente socialistas: Labriola apoya públicamente las manifestaciones de los obreros parados de la construcción (Roma, 1888-89), hace agitación obrera contra la alianza de guerra (la Tríplice), habla a los obreros de las acerías de Terni y propaga la formación de un frente unitario democrático contra la guerra. La conferencia Del socialismo está también dirigida a obreros. (Se dio en el Círculo Obrero de Estudios Sociales de Roma).

El final, al menos, de ese mismo. período ha debido de ser la época de más intenso estudio de Marx por parte de Labriola. Pues cuando en 1890 Labriola escribe a Friedrich Engels, enviándole algunos escritos suyos, muestra ya inequívocamente resultados de una lectura sistemática de Marx, incluso de producciones juveniles de éste y de Engels, acerca de las cuales Labriola parece mejor informado y, desde luego, más interesado que la mayoría de los marxistas de la época. (Engels, dicho sea de paso, no ha hecho nunca un juicio meditado sobre Labriola; ha oscilado entre el aplauso a ciertas producciones de éste que tampoco eran nada del otro mundo, como In memoria del Manifesto dei comunisti, y una ironía algo despectiva que no estaba más justificada.)

El mismo año que con Engels, Labriola empieza su correspondencia con el patriarca de la socialdemocracia italiana, Filippo Turati. Pero apenas fundado el Partido Socialista (1892), en cuya preparación ha intervenido, Labriola descubre sus discrepancias, cada vez más importantes, con Turati. En estos años la actividad política de Labriola es intensa. En 1893 conoció personalmente a Engels (en el congreso de Zürich), y tuvo que ver con la «justicia» por motivos políticos, pese a que su status de socialista era muy académico.

Los escritos marxistas de Labriola proceden de los años 1895-1903. El primero es el citado In memoria del Manifesto dei comunisti (1895). Croce, por entonces aún ex-alumno entusiasta de Labriola, promovió la edición del texto. En 1896 apareció Del materialismo storico. Dilucidazione preliminare. Y en 1899 el ensayo traducido en el presente volumen, Discorrendo di socialismo e di filosofia, unas cartas a Georges Sorel. Los tres ensayos se habrían completado con un cuarto —Da un secolo all’altro— que quedó sin terminar al morir Labriola el 2 de febrero de 1904. Las principales actividades de sus últimos años fueron polémicas, determinadas por la primera de las «Crisis del marxismo», la de finales y principios de siglo (Bernstein dentro de la socialdemocracia, Sorel, Croce fuera de ella). Labriola siguió dando sus clases universitarias hasta fines del curso 1902-03.

Los veintidós o veintitrés años (desde 1877) durante los cuales Labriola ha vivido libre de sus anteriores servidumbres y estrecheces no han sido tampoco un periodo de concentración intelectual en torno a temas teóricos. Labriola es demasiado hombre público para no aprovechar las posibilidades de influencia que le abren la Universidad y la publicística socialista. La obra teórica no parece centro de su vida. Las ideas no están trabajadas en interioridad, sino apuntadas según la ocurrencia. Los escritos marxistas de Labriola son siempre a «dilucidación preliminar», por decirlo con el título del ensayo de 1896. Una dilucidación preliminar, si no es retórica, suele ser programa. Lo que Gramsci y Korsch, cada uno a su manera, reconocen en Labriola es sólo una orientación programática para la teoría marxista. En eso estriba el interés duradero de la lectura de Labriola: sus ensayos son, por encima de sus fáciles vicios discursivos y pese a su falta de realización suficiente, una propuesta de desarrollo del marxismo enunciada en una de las «crisis», en uno de los puntos de inflexión de este pensamiento.

El antieconomicismo destaca en el programa teórico de Labriola. En el Manifiesto del Partido Comunista «se descubría —escribe Labriola— la relatividad de las leyes económicas, pero al mismo tiempo se confirmaba su relativa necesidad. En eso radican todo el método y toda la razón de la nueva concepción materialista de la historia. Yerran los que creen entender y dar a entender su totalidad llamándola interpretación económica de la historia. […] Lo nuestro no es eso. Estamos en la concepción orgánica de la historia. Lo que se tiene ante el espíritu es la totalidad y la unidad de la vida social. La economía misma (o sea, el ordenamiento de hecho, no ya la ciencia referente a él) se resuelve en el flujo de un proceso, para aparecer luego en varios estadios morfológicos, en cada uno de los cuales actúa como base estructural de lo demás…». (In memoria del Manifesto dei comunisti, 59-60). Hasta el léxico de ese paso sugiere los temas de Gramsci, de Korsch o del Lukács de los años veinte. Y el acento impuesto a términos alusivos a consideraciones de estructura llega a asombrar en un escrito de 1895. El párrafo aducido no es nada excepcional desde este punto de vista. He aquí otras pocas líneas del mismo ensayo, en las que un concepto de tipología estructural se utiliza para designar el «todo» del Manifiesto de 1848: «La previsión que el Manifiesto apuntaba por vez primera no era cronológica, de preanuncio o de promesa; sino que era, por decirlo con una palabra que en mi opinión lo expresa brevemente todo, morfológica» (In memoria…, 35).

El antieconomicismo de Labriola no es nada utópico ni moralista. No se va al comunismo «por espartana abnegación, ni por resignación cristiana», escribe (In memoria…, 28). Y en la carta VIIª de Discorrendo di socialismo e di filosofia: «En esto estriba la razón de ser del comunismo científico, que no confía en el triunfo de una bondad que los ideólogos del socialismo iban a buscar en misteriosos pliegues de los corazones de todos los muertos para proclamarla justicia eterna; sino que confía en el incremento de los medios materiales que permitirán que crezcan para todos los hombres las condiciones del ocio indispensables para la libertad». La cultura superior de la época no era propicia a moralismos ni utopías en materia política, sino que más bien promovía el contentamiento positivista con lo dado y con el «normal» discurrir de las cosas. Pero en Labriola hay algo más que ese elemento de época, como, por cierto, lo indica ya su mismo anti-economicismo. Labriola tiene una percepción muy notable de la raíz reaccionaria, de sabiduría de salmista burgués, propia a veces de encendidas actitudes aparentemente revolucionarias: «Con la parte sana y veraz del movimiento socialista […] se mezclan […] muchos que, si se decidieran a ponerse la mano en el pecho, tendrían que confesar que son decadentes, que lo que les mueve a agitarse no es la productiva voluntad de vivir, sino el indiferenciado hastío del presente; son unos leopardianos aburridos» (Discorrendo…, X).

No menos destaca en el programa teórico de Labriola la tesis de la independencia filosófica del marxismo, el elemento de sus ideas que más presente tienen Gramsci o Korsch cuando hablan con elogio de Labriola. Esa idea se opone a las tendencias positivistas o formalistas a completar el marxismo con lo que puede faltarle desde el punto de vista académico-escolástico de la división de la cultura por facultades, secciones, departamentos, cátedras; por ejemplo, una teoría del conocimiento (socialistas neokantianos), o una teoría del medio físico-biológico (socialistas positivistas, particularmente en Italia), o, más globalmente, una filosofía compuesta sistemáticamente al modo tradicional (socialistas de tendencia escolástica y teológica, como los actuales zdanovistas, o marxistas rusos). Labriola sostiene que «la doctrina lleva en sí misma las condiciones y los modos de su propia filosofía» (Discorrendo…, II), e insiste en esta cuestión de la independencia filosófica del marxismo o «comunismo crítico» hasta el punto de oponerse despectivamente a quienes buscan precursores de la doctrina, «charlatanes o alegres sportmen que regalan precursores a la doctrina del comunismo crítico» (In memoria…, 19).

La apariencia de exageración incauta que tiene ese negar precedentes al marxismo puede abrir la real profundidad metateorética de la tesis de Labriola acerca de la independencia del marxismo, una profundidad que no parece plenamente advertida por Gramsci ni por Korsch (el primero subraya la nota de independencia; Korsch recoge ante todo la postulación de filosofía). En efecto: Labriola, que conoce bien al menos dos autores importantes en la formación del pensamiento de Marx (Hegel y Feuerbach), no pretende afirmar la inexistencia de precursores en sentido filológico. Ni tampoco está pensando, al hablar de independencia filosófica, que el marxismo contenga la tradicional sistemática aristotélico-wolffiana, desde la lógica hasta la última rama de la «ontología especial», de modo que se pudiera proyectar tal cual sobre una sección de filosofía académica. La falta de precedentes del marxismo está para Labriola precisamente en la rotura con esa fragmentación del pensamiento, en la rotura con el viejo axioma de la teoría de la ciencia que niega el conocimiento científico de lo particular, en la elevación, por el contrario, de lo concreto a objeto más buscado del conocer (ésta es la razón de ser del pensar dialéctico), y en la producción consiguiente de un tipo de actividad intelectual que, sin necesidad (ni posibilidad) de introducir ninguna supuesta ciencia particular nueva, es, sin embargo, global novedad científica al mismo tiempo que práctica. En el marxismo no tiene sentido distinguir, a la manera de los escolásticos, entre materialismo dialéctico y materialismo histórico como cuerpos de doctrina, o entre economía y sociología marxistas. Pues esas divisiones sólo son válidas en cuanto se aplican a las disciplinas instrumentales (instrumentales desde el punto de vista de la noción marxista de conocimiento, que es conocimiento de lo concreto para la fundamentación de la práctica revolucionaria). Desde luego que la matemática no es física, ni economía, etc. Pero desde el punto de vista marxista ninguna de esas disciplinas es conocimiento sustantivo, sino sólo instrumental. Sustantivo es exclusivamente el conocimiento de lo concreto, el cual es un conocimiento global o totalizador que no reconoce alcance cognoscitivo material (sino sólo metódico-formal) a las divisiones académicas.

Labriola ha construido en pocos años la primera versión del modo de entender el marxismo que se acaba de enunciar brevemente con palabras, desde luego, impropias de la época en que él escribía, pero cuyo equivalente de época es fácil rastrear en sus escritos. En Del materialismo storico. Dilucidazione preliminare Labriola contempla el materialismo marxiano como el punto de confluencia de las varias disciplinas instrumentales —«analíticas»— de la historia: «Las varias disciplinas analíticas que ilustran los hechos que se desarrollan en la historia han provocado al final la necesidad de una ciencia social común y general que haga posible la unificación de los procesos históricos. La doctrina materialista es precisamente el término último, el ápice de esa unificación» (Ibídem, 106). Esa formulación es, sin duda, muy débil por su falta de referencia a fundamentos básicos de historia de las luchas de clases (parece como si la necesidad metodológica fuera idealísticamente causante del fenómeno descrito), pero, en cambio, la situación epistemológica está claramente indicada. Dicha situación está expuesta con más riqueza en el mismo ensayo, páginas adelante, como exigencia de conocimiento de lo concreto. Este conocimiento —destructivo de la función mistificadora que puede tener (y tiene cuando se pone como ideal del conocer) el pensamiento especulativo abstracto— es conocimiento de la complejidad real y excluye todo reductivismo a la sociología, a la economía (de aquí el antieconomicismo de Labriola) o a cualquier otra teorización parcial o abstracta, sólo instrumentalmente justificable desde el punto de vista del conocimiento de la realidad plena: «Porque el verdadero problema es éste, que no se trata de sustituir la historia por la sociología, como si la historia hubiera sido una apariencia que celara una realidad más básica; se trata de entender integralmente la historia en todas sus manifestaciones intuitivas, y de entenderla por medio de la sociología económica. No se trata ya de separar el accidente de la sustancia, la apariencia de la realidad, el fenómeno del núcleo intrínseco, o como quieran decirlo los secuaces de cualquier otra escolástica; sino de explicar el entrelazamiento y el complejo precisamente en cuanto que entrelazamiento y complejo» (ibídem, 152). El adverbio «precisamente» no es, esta vez, ortopedia, sino oportuna indicación de la diferencia entre conocimiento dialéctico y conocimiento genéricamente abstracto. La última consecuencia de esa línea de pensamiento para la comprensión del marxismo se explicita en el tercer ensayo, Discorrendo di socialismo e di filosofia. Labriola deja ya en claro, con más precisión que cualquier otro escritor marxista antes que él (y que muchos a él posteriores), la novedad e independencia del marxismo como totalidad concreta, el hecho de que este pensamiento no pertenece a ninguna «especialidad», a ningún «género literario» preexistente. También Labriola distingue, como más tarde Lenin, tres elementos constitutivos del marxismo, aunque es evidente que ninguno de los dos conoció el paso del joven Marx en que se podría fundar (algo superficialmente) esa distinción. Y hasta se podría decir que se trata de los mismos tres elementos, aunque diversamente descritos: filosofía, crítica de la economía y política proletaria, los tres aspectos indicados por Labriola, se corresponden obviamente con los tres distinguidos por Lenin (filosofía alemana, economía clásica británica, socialismo francés). Pero Labriola ha subrayado tan acertadamente la unidad de esos tres elementos —que él considera «aspectos», no «factores»— que su exposición rebasa el análisis genético (principal punto de vista de Lenin en este punto), para ser, si no definición, sí al menos determinación muy profunda de la naturaleza del marxismo. El siguiente paso de la IIª Carta a Sorel es probablemente de los mejores al respecto: «Todos los escritos de nuestros autores [Marx y Engels] tienen un fondo común, que es el materialismo histórico entendido en el tríplice aspecto de tendencia filosófica en cuanto a la visión general de la vida y del mundo, crítica de la economía que tiene modos de procedimiento reducibles a leyes sólo porque representa una determinada fase histórica, e interpretación de la política y, sobre todo, de la que se necesita y es adecuada para dirigir el movimiento obrero hacia el socialismo. Esos tres aspectos, que aquí enumero abstractamente como siempre ocurre por comodidad del análisis, eran una misma cosa en la mente de los autores». Más brevemente en la Carta Vª: «Es verdad que aquellos tres órdenes de estudio y de consideraciones componían una sola cosa en la mente de Marx y que, aparte de eso, fueron una sola cosa en su obra y su hacer. Su política fue como inherente a su crítica de la economía, que era a su vez su modo de tratar la historia». La tesis de la independencia filosófica del marxismo decía, pues, más de lo a primera vista legible en ella, o sea, más que una afirmación (contra el positivismo) del filosofar y (contra la filosofía académica) de la autonomía del marxismo. Era además una caracterización del marxismo como pensamiento ajeno (salvo por la relación instrumental) a la actividad intelectual compartimentada, y en ruptura con una tradición milenaria en la teoría del conocimiento y de la ciencia, la tradición clasista, mistificadora y fetichista que glorifica la especulación abstracta sustantivada en conocimiento real, afirmada como supremo ejercicio de humanidad libre y contrapuesta más o menos abiertamente al servil esfuerzo de la práctica.

Labriola obtiene un fruto importante de su concepción del marxismo: su pensamiento está exento de cualquier escolástica y, desde luego, de la escolástica más primitiva, la que se basa en la persistencia de sistemáticas arcaicas, como la división materialismo histórico materialismo dialéctico, las divisiones entre sociología y economía marxistas, y todos los demás distingos especulativos y metafísicos.

La libertad respecto del escolasticismo se manifiesta del modo más logrado en dos rasgos: la recusación de la idea metafísica de filosofía como sistema de conocimiento particular y la evitación de la falacia naturalista. En la Dilucidazione preliminare Labriola formula una noción crítica de filosofía que se ha de tener presente para no entender mal su afirmación de la independencia filosófica del marxismo: «Con excepción de los modos de filosofar que se confunden con la mística o con la teología, filosofía no quiere decir nunca ciencia o doctrina aparte de cosas propias o particulares, sino que es simplemente un grado, una forma, un estado del pensamiento respecto de las mismas cosas que entran en el campo de la experiencia. Por eso es la filosofía anticipación genérica de problemas que la ciencia tiene aún que elaborar específicamente, o resumen y elaboración conceptual de los resultados a que hayan llegado ya las ciencias» (ibídem, 145). El progresismo cientificista y poco consistente de la segunda cláusula (que se aduce para no despojar al conjunto de su limitación de época) no tiene por qué oscurecer la excelente formulación de la primera. Con ella está Labriola, por lo que hace al problema de la filosofía, en la línea de marxismo que parece positivista a los intérpretes místicos, particularmente a algunos clérigos estudiosos del marxismo (como Wetter), y cuyo origen se suele achacar al viejo Engels, cuando en realidad se encuentra en las marxianas y aún juveniles Tesis sobre Feuerbach, así como en La Ideología Alemana (aún no publicada en tiempos de Labriola). No se trata de una comprensión positivista, que sería incoherente con la constante polémica antipositivista de Labriola; se trata de una recusación de la alienada autosatisfacción que ha permitido a generaciones de filósofos la confianza en un superior saber sustantivo sustraído al permanente trabajo del conocimiento real. Las formulaciones de Labriola acerca de esta cuestión son a veces de una precisión inmejorable. Así se lee en la Vª Carta a Sorel que «el marxismo (…) es uno de los modos según los cuales el espíritu científico se ha liberado de la filosofía sustantiva».

Por lo que hace a la falacia naturalista, a la indistinción entre la teoría y la decisión de aplicarla con fines determinados (falacia muy frecuentemente cometida a propósito de ideas cargadas de implicaciones sociales), Labriola está bien armado contra ella. Su concepción del marxismo como unidad de una crítica, una teoría y una práctica le basta para no reducirlo nunca a teoría pura o en sentido formal. También en esta cuestión es Labriola muy preciso, hasta el punto de distinguir entre «le matérialisme historique en général» y «le marxisme en particulier», según escribe en el prólogo a la 2.ª edición francesa de Del materialismo storico. So pena de incurrir en la falacia naturalista no se puede, en efecto, identificar el marxismo plenamente entendido —como consciencia racional del socialismo— con una comprensión de la historia, el materialismo histórico, que perfectamente se podría utilizar con fines reaccionarios o conservadores, puesto que, como puro conocimiento, es praxeológicamente neutral (neutral una vez logrado, o sea, hecha abstracción de la nada neutral cuestión de la génesis de cualquier comprensión o conocimiento). En Discorrendo di socialismo e di filosofia Labriola indica una importante consecuencia de la evitación de la falacia naturalista, y redondea su exposición con una humorística profecía hoy abundantemente cumplida por la escolástica de los manuales de «materialismo dialéctico». Habla Labriola de «un grave peligro, a saber, que muchos de esos intelectuales olviden que el socialismo no tiene fundamento real sino en las presentes condiciones de la sociedad capitalista, en lo que puede querer y hacer el proletariado y el resto del pueblo dominado, el peligro, esto es, de que, por obra de los intelectuales, Marx se convierta en un mito, y que mientras ellos discurren de arriba a abajo y de abajo a arriba por toda la escala de la evolución, al final, en un congreso no muy remoto de compañeros, se ponga a votación el filosofema: el fundamento del socialismo se encuentra en las vibraciones del éter» (Carta VIIª). El único punto en que yerra la graciosa profecía de Labriola es el del voto: los funcionarios culturales de los años 30 no se valieron de procedimientos tan liberales para dejar sentado de una vez para siempre que el fundamento del socialismo se encuentra en efecto en el movimiento de la materia. Talmente como el del capitalismo, dicho sea de paso. La última raíz de la escolástica es el autoritarismo. Por eso se puede considerar como redondeo de toda esta temática la concluyente recusación de toda autoridad doctrinal por Labriola: «Admito en cierta medida la existencia de compañeros rígidos y hasta tiránicos por lo que hace a la conducta política del partido. Pero compañeros que tengan autoridad para pronunciarse como árbitros en materia de ciencia… y sólo porque compañeros…vamos, vamos…» (Discorrendo…, carta VIIª).

La tesis de la independencia del marxismo, que es también, como se ha indicado, afirmación de su peculiaridad sistemática, suscita una cuestión más, última en el sentido de que con la respuesta a ella alcanza sus resultados más materiales, menos formales, la aportación de Labriola. ¿Es posible caracterizar mediante una descripción material ese nuevo tipo de teoría independiente? Pues mostrar que el pensamiento socialista inaugurado por Marx es independiente de y hasta tendencialmente polémico con la noción tradicional del saber es ofrecer una descripción formal del mismo. Labriola caracteriza además materialmente el socialismo marxista de un modo que inspirará el pensamiento del Gramsci maduro en presidio.

Labriola ve ante todo en el contenido filosófico del marxismo una tendencia al monismo, coherente con la visión sintética o totalizadora. Pero se trata sólo de una tendencia que no admite fijación en filosofemas y que se contrapone además, según Labriola, a las dos corrientes de monismo próximas histórico-culturalmente al marxismo: el evolucionismo, que es un monismo biológico, y el hegelianismo, un monismo idealista, «con su ritmo trascendente y perpetuo de la tesis, la antítesis y la síntesis». Labriola enuncia a renglón seguido el fundamento de la distinción entre el elemento teórico del marxismo (el «materialismo histórico») y cualquier otro monismo: «La principal razón del correctivo crítico que el materialismo histórico aplica al monismo es ésta: que el materialismo histórico parte de la praxis, del desarrollo de la libertad laboriosa, y que, al igual que es la teoría del hombre que trabaja, así también considera la ciencia misma como un trabajo. De este modo consuma el sentido implícito de las ciencias empíricas, a saber, que con el experimento nos acercamos a la producción de las cosas y conseguimos la convicción de que las cosas mismas son un hacer, o sea, una producción» (Carta VIª).

Labriola entiende el principio de la práctica con una coherencia que ha faltado alguna vez a los mismos grandes clásicos del marxismo, a Engels, por ejemplo, en determinadas consideraciones epistemológicas en el Anti-Dühring. Labriola enseña explícitamente que «todo acto de pensamiento es un esfuerzo, o sea, un trabajo nuevo» (ibid.) y, más lapidariamente, que «pensar es producir» (ibid.). Bastante pronto, por otra parte, había apuntado la inseparabilidad del principio del materialismo y el principio de la práctica (inseparabilidad postulada por Marx en las Tesis sobre Feuerbach). Así escribía Labriola en la Dilucidazione preliminare: «También las ideas suponen un terreno de condiciones sociales, y tienen su técnica; y el mismo pensamiento es una forma de trabajo» (ibidem, 111). La doctrina de la práctica de Labriola recupera plenamente la inspiración marxiana en una época del marxismo caracterizada, desde la vejez de Engels y el gran predicamento de Kautsky, por un pensamiento con tendencias predominantes al positivismo, por un lado, y a la especulación de corte filosófico tradicional, por otro. En la III.ª Carta a Sorel Labriola ha fijado con toda la riqueza deseable la noción marxiana de práctica: «[…] la naturaleza, o sea, la evolución histórica del hombre se encuentra en el proceso de la praxis; y al decir praxis, desde este punto de vista de la totalidad, se pretende eliminar la oposición vulgar entre práctica y teoría; porque, dicho de otro modo, la historia es la historia del trabajo, y así como, por una parte, en el trabajo íntegramente entendido de ese modo va implícito el desarrollo implícitamente proporcionado y proporcional de las aptitudes mentales y de las aptitudes operativas, así también, por otra, en el concepto de historia del trabajo va implícita la forma siempre social del trabajo mismo y el variar de esa forma; el hombre histórico es siempre el hombre social (…)». Esta noción totalizadora de práctica explica la manera de decir de Labriola que Gramsci recogerá literalmente. Se encuentra, por ejemplo, en la IV.ª Carta a Sorel, y dice que «la filosofía de la praxis (…) es la médula del materialismo histórico».

Labriola no ha producido una obra de realización de esa idea en la interpretación de la historia y la vida social, ni tampoco en el intento de construir una política comunista, esas tareas que son el contenido de la obra de Gramsci en la cárcel. Pero su formulación, que queda en mero programa teórico, es sensible, aguda y lo suficientemente exacta como para que Gramsci haya podido recogerla en su propio trabajo. Eso pone a Labriola en los orígenes de una importante corriente de marxismo.

5. La estructura lógica de El Capital

Solapa interior de la traducción de La estructura lógica de El Capital de Jindřich Zelený publicado por la editorial Grijalbo en 1974, en la colección «Teoría y realidad».

Anteriormente Sacristán había traducido una carta de DILIA-Departamento literario (Rudolf Sponar) para ediciones Grijalbo:

Querida señora (Grijalbo):

Acusamos recibo de su carta del 9 de febrero de 1971 sobre la traducción española de la obra La estructura lógica del Capital de Marx, del señor Jindřich Zelený.

Rogamos nos disculpe el retraso con que contestamos a su carta; ocurre que el autor no ha vuelto a Praga hasta estos días.

El autor está enteramente de acuerdo con las propuestas de usted, razón por la cual le enviamos el contrato que hallará usted ajunto en cuatro ejemplares.

Por lo que hace al título, el autor está de acuerdo en que el título español sea La estructura lógica del Capital de Marx y en que la obra se traduzca de la edición publicada por la casa AKADEMIE Verlag de Berlín o de la edición austríaca publicada con el título La ciencia de la lógica y el Capital por las ediciones EUROPA VERLAG de Viena.

El autor no desea hace ninguna modificación al texto: su única condición es que reciba la nota previa, el prólogo o epílogo que ustedes crean necesario añadir a la edición española, para aprobarlos en su caso.

Hemos observado que prevén ustedes una primera tirada de 3.000 ejemplares cuyo precio de venta se situaría entre las 250 y las 300 pesetas.

Esperamos que el contrato merezca la aprobación de ustedes y les rogamos, en este caso, que nos devuelvan tres copias firmadas, una de las cuales recibirán de nuevo ustedes, firmada por el autor.

Esperando con placer sus noticias les rogamos…

PS: ¿Podrían ustedes indicarnos el cambio pesetas-dólares?

Dos observaciones de Sacristán sobre la carta:

1. Al mandarles el contrato se les prometerá que enviaremos el prólogo –si lo escribimos, que creo que sí– al autor.

2. ¿No es asombrosa la pregunta sobre los dólares por aparte de una agencia comercial?

***

El meticuloso y amplio ensayo de Zelený sobre la estructura lógica del Capital de Marx es probablemente la elaboración más seria del punto de vista de reacción al entusiasmo por los escritos del joven Marx que fue parejo de la crisis del dogmatismo estalinista. No en vano la época de preparación del libro de Zelený coincide con la de las otras dos cristalizaciones principales de un marxismo neo-cientificista en la tradición de la II Internacional: los estudios del grupo Richta y los del grupo Althusser.

Pero la empresa intelectual de Zelený se diferencia con apreciable ventaja de esas otras dos líneas emparentadas con la suya: está libre del vago progresismo del Richta filósofo, y también de la ignorante retórica que caracteriza a gran parte de la producción del grupo de Althusser. Zeleny no es un «marxólogo», sino un escritor de pensamiento inequívocamente socialista. Y ha leído de verdad a Marx, en vez de limitarse a aconsejar su lectura.

El tema de este estudio de Zelený es el problema epistemológico de en qué medida la formación del marxismo significa (si la significa, claro está) una revolución de la noción de ciencia. El autor no pretende plantear así una cuestión apocalíptica, como si la presumible revolución epistemológica no tuviera historia. Zelený sabe muy bien –y lo dice– que, en todo caso, su tema continúa, por innovadoramente que sea, la problemática presente en el pensamiento y en la sociedad moderna desde el momento de claro ascenso de la burguesía europea, desde Bacon hasta Hegel, pasando por Descartes, Locke, Leibniz y Kant (por citar sus principales puntos de referencia en el campo de las ideas).

El hilo conductor de la investigación es el análisis de la estructura lógica del Capital. La concepción de Zelený al respecto se podría resumir así: la principal obra de Marx sigue ante todo, en su estructura lógica, el movimiento de la sociedad burguesa. El sujeto del proceso que estudia El Capital no son los hombres. La causa de ello es que tampoco en el movimiento histórico real de la sociedad burguesa no son los seres humanos el sujeto soberano (Hasta aquí el resultado –no los análisis, incomparablemente más exactos en la obra de Zelený– coincide con la posición ideológica del grupo Althusser). Pero si los hombres no son el sujeto del movimiento estudiado en El Capital, o no son el sujeto soberano de ese movimiento, es porque en la realidad burguesa el sujeto soberano es el capital. El sujeto del movimiento estudiado por El Capital es el capital.

Se puede diferir de esa interpretación. Pero, en todo caso, es obligado reconocer que se trata de la versión más sólida del punto de vista que consiste en situar El Capital en el centro de la obra de Marx (la economía, pues, en el centro del pensamiento socialista) y no poner en primer término lo que fue título inicial de la empresa y se conserva como subtítulo de su parcial cumplimiento: Crítica de la economía política. Su solidez, la calidad científica, de la investigación de Zelený, le evita presentar, en el plano epistemológico, hinchadas vaciedades como contenido de la revolución del concepto de ciencia por el marxismo. En las páginas de Zelený Marx no aparece descubriendo continentes más conocidos que el Mediterráneo –como en la retórica francesa–, sino intentando con un éxito importante algo que estuvo desde antiguo presente en la intención intelectual de todos los pensadores revolucionarios: articular racionalmente el conocer con el hacer, lo que se sabe del mundo social con la voluntad de revolucionarlo. Zelený, situado en el académico ambiente del marxismo centroeuropeo, dice eso con los tecnicismos tradicionales y, a la vez, de moda en la primera mitad de los años sesenta: la formación del marxismo significa según él la superación de la contraposición tradicional entre gnoseología y ontología en un método filosófico de investigación lógica de fundamentos que es nuevo en sus principios y se podría llamar, desde el punto de vista de su contenido, método «onto-praxeológico»1.

Este importante ensayo de Zelený podría contribuir a poner, por fin, en un marco exacto, limpio de retórica e imprecisión parisiense, la lucha entre los que creen que en el principio de la dialéctica revolucionaria está la Palabra y los que creen que está la Acción.

Nota edición

1 En «Cien años después. ¿A qué género literario pertenece El Capital de Marx?», mientras tanto 66, pp. 35-36, comentaba Sacristán: «El «género literario» del Marx maduro no es la teoría en el sentido fuerte o formal que hoy tiene esa palabra. Pero tampoco es –como quería Croce– el género literario de Ricardo. Y ello porque Ricardo no se ha propuesto lo que esencialmente se propone Marx: fundamentar y formular racionalmente un proyecto de transformación de la sociedad. Esta especial ocupación –que acaso pudiera llamarse «praxeología, de fundamentación científica de una práctica– es el «género literario» bajo el cual caen todas las obras de madurez de Marx, y hasta una gran parte de su epistolario».