Ayudando a comprender el Manifiesto Comunista, un clásico de la tradición marxista

Manuel Sacristán Luzón

Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión

Estimados lectores, queridos amigos y amigas:

Seguimos con la serie de materiales de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que iremos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, textos, esquemas e informaciones relacionados con el Manifiesto Comunista.

Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.

Un enlace que nos permite escuchar la interesante mesa redonda del pasado 12 de marzo en la Universidad Autónoma de Madrid. https://dauam-my.sharepoint.

Próximas actividades:

Programa de un acto organizado por la FIM (con el apoyo del CSIC (The Age of Glass)) el próximo 5 de mayo:

La Universidad en el pensamiento de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey

Lunes 5 de mayo de 2025, Biblioteca Marqués de Valdecillas – UCM

Calle Noviciado 3, 28015 Madrid, 15:30 – 20:00

En el marco del «Año Sacristán», la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) organiza la jornada «La Universidad en el pensamiento de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey», que se celebrará el lunes 5 de mayo de 2025 en la Biblioteca Marqués de Valdecilla –UCM (Calle Noviciado 3, Madrid). El evento abordará la crisis de la universidad contemporánea, la mercantilización del conocimiento y las reflexiones de Sacristán y Fernández Buey sobre el papel de la institución académica en la sociedad.

La FIM se adhiere de esta manera a la conmemoración del centenario de Manuel Sacristán (1925-1985), y lo hace conectando su pensamiento con la lucha actual en defensa de la Universidad Pública. Filósofo, traductor y militante comunista, Sacristán defendió el socialismo y la democracia y la justicia social, y desde los años 70 integró la cuestión ecológica en su pensamiento. Su enfoque crítico e innovador del marxismo, basado en la racionalidad científica y el compromiso social, dejó aportes esenciales en lógica, filosofía de la ciencia y ecología política. Como traductor de Marx, Engels, Lukács y Gramsci, facilitó el acceso a textos fundamentales para la transformación social.

Más allá de la teoría, su militancia comunista fue clave en la resistencia antifranquista, siendo esencial en la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) y, más adelante, en la fundación de las Comisiones Obreras de la Enseñanza. También destacó en el Comité Antinuclear de Cataluña y en la lucha contra la permanencia de España en la OTAN. En el «Año Sacristán», la FIM apoya las iniciativas de homenaje y difusión de su obra, como herramienta de análisis y transformación social.

En este contexto, resulta imprescindible destacar también la figura de Paco Fernández Buey (1943-2012), eminente discípulo de Sacristán y filósofo con voz propia. Fernández Buey fue también uno de los fundadores del Sindicato Democrático de la Universidad de Barcelona en 1966 y se destacó como miembro de la Coordinadora Estatal del movimiento de Profesores No Numerarios (PNN) en los setenta. Tras la muerte de Franco, contribuyó activamente a la creación y consolidación de las Comisiones Obreras de la Enseñanza y, en los ‘90, integró el Consejo de Coordinación Universitaria a propuesta de Izquierda Unida. Su labor como catedrático de filosofía política en la Universidad Pompeu Fabra, donde también coordinó el Centro para el Estudio de los Movimientos Sociales (CEMS), enriquece y complementa el legado de Sacristán y ofrece una visión crítica sobre la Universidad.

La jornada del 5 de mayo se estructurará en dos mesas de debate. En la primera, «La universidad según Sacristán y Fernández Buey», se revisará la concepción de la universidad en el pensamiento de ambos autores, abordando su función dentro de la sociedad y su papel en la formación de una ciudadanía crítica. Se debatirá si la democracia supuso realmente la solución a los problemas universitarios o si, por el contrario, se han reproducido nuevas formas de subordinación y mercantilización del saber. En la segunda mesa, «Diagnóstico de una universidad en crisis», se analizarán cuestiones como la privatización, la creciente subordinación a intereses económicos y la precarización de la labor docente e investigadora y se debatirán posibles soluciones para rescatar la función emancipadora del conocimiento.

PROGRAMA

Apertura 15:15 – 15:30.

Mesa 1. La universidad según Sacristán y FFB.

15:30–17:15 (15 min c/u + 45 min discusión). Modera: Alicia Durán (Profesora de Investigación del CSIC)

Jordi Mir. Profesor asociado Departament d’Humanitats – Universidad Pompeu Fabra

José Sarrión. Profesor Permanente Laboral (PPL). Universidad de Salamanca.

Eddy Sánchez. Profesor de Geografía Política de la UCM. Presidente de la FIM

Ana Jorge. Profesora en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga

Café: 17:15 -17:30

Mesa 2. Diagnóstico de una Universidad en crisis

17:30-19:15 (12 min c/u + 45 min discusión). Modera: Paco Marcellán (Profesor emérito honorifico, UC3M.)

Paco Sierra, Catedrático Universidad de Sevilla. Portavoz de Universidades. IU

Victor Rocafort, Profesor Teoría Política, UCM.

Cristina Rodriguez, Presidenta de Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI)

Paloma López, Secretaria General de CCOO-Madrid

Aída Maside. Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), Universidad de Salamanca.

Conclusiones 19:30-20:00: José Sarrión (USAL) y Eddy Sánchez (UCM)

Para conseguir un debate ágil y rico contaremos con una Fila CERO, con invitados que esperamos intervengan activamente en el debate.»

Izquierda Unida ha publicado recientemente un comunicado de apoyo a los actos del centenario: «Manuel Sacristán (1925-2025): 100 años de pensamiento crítico y lucha por un mundo ecosocialista. Izquierda Unida impulsa el ‘Año Sacristán’: Reivindicando al filósofo, traductor y militante que unió marxismo, ecología y feminismo ante la crisis global». https://izquierdaunida.org/2025/02/20/manuel-sacristan-1925-2025-100-anos-de-pensamiento-critico-y-lucha-por-un-mundo-ecosocialista/.

Otros comunicados de apoyo: 1. Comunistes de Catalunya: https://comunistes. 2. Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM): ttps://www.fim.org.es/

En el mientrastanto.e de marzo se ha publicado un artículo de Alfons Barceló que con seguridad será de su interés: «Noticia y recuerdo de Manuel Sacristán» (https://mientrastanto.org/243/ensayo/noticia-y-recuerdo-de-manuel-sacristan/.)

Buena semana, muchas gracias.

1. Presentación

2. Material de estudio 1956/1957

3. La edición del CE del PSUC de 1972

4. Precisión sobre el concepto de capital

5. Con ocasión del 130º aniversario

6. Esquema temático desarrollado

1. Presentación

En «¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?», Sacristán habla de la excelencia literaria del MC:. En estos términos:

(…) no es nada fácil prever qué Marx se leerá en el siglo XXI. Hermann Grimm lo tuvo más llano al preguntarse que Goethe leeríamos con más gusto en el siglo XX, predijo que no sería el del Werther, ni, menos el de la Teoría de los colores, que ni siquiera consideró, sino el del Fausto, y acertó. La cuestión no se puede plantear así para Marx, aunque los dos casos tienen parecidos. También en la obra de Marx hay ciencia y hay otras cosas, como en la de Goethe, pero las otras cosas son diferentes y, además, están organizadas de otro modo: no es la misma para los dos la relación entre poesía y verdad.

Las páginas de Marx que podrían sobrevivir como clásicas, proseguía, ofrecían textos de varias clases:

científicos sistemáticos, históricos, de análisis sociológico y político, de programa. Por otra parte, ninguno de esos textos –tal vez con la excepción del Manifiesto Comunista y de algunos trozos de El Capital– es tan bueno literariamente como para perdurar por su sola perfección.

En «Karl Marx» (PM I, p. 296-301), Sacristán presenta el siguiente resumen del MC:.

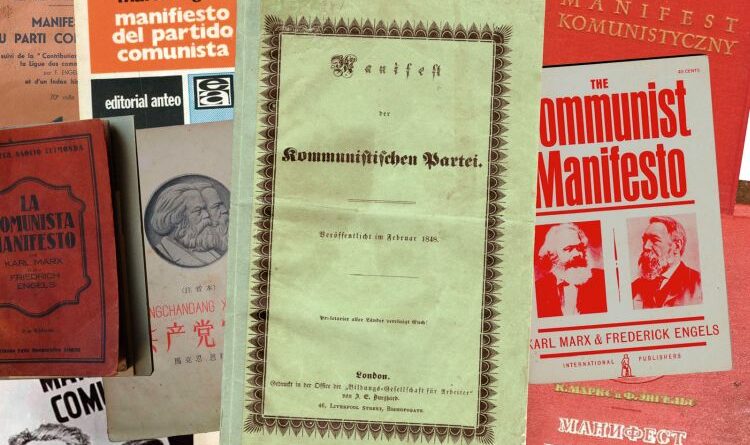

(…) En noviembre de 1847 recibieron Marx y Engels el encargo de la Liga de los Comunistas de redactar una exposición breve de los objetivos de la asociación y de los conocimientos en que se fundamentaban esos objetivos. La versión definitiva del texto que satisfizo este encargo es más obra de Marx que de Engels. Es el Manifiesto Comunista, que apareció en febrero de 1848.

(…) El Manifiesto Comunista preveía una revolución, así como la oleada revolucionaria que a partir de París sacudió gran parte de la Europa occidental y central, incluso Alemania. En muchos puntos los autores del Manifiesto adelantan previsiones que no se cumplieron. Pero lo asombroso es que se cumpliera en líneas generales con esta precisión la previsión de una crisis revolucionaria.

El Manifiesto Comunista era un folleto de sólo 26 páginas en su edición original, páginas en las que se condensaban varias cosas:

una entera explicación de la historia (cincuenta y cuatro párrafos), la relación entre los comunistas y el resto de la clase obrera (setenta y seis párrafos) y la política de los comunistas en la coyuntura de 1848 (once párrafos); los autores encuentran aún espacio en aquellas veintiséis históricas páginas para una crítica de las varias corrientes socialistas y comunistas (cincuenta y seis párrafos). A pesar de que en el Manifiesto faltan algunos conceptos científicos de importancia en el marxismo, la intensa condensación del texto indica que sus autores dominaban ya con mucha seguridad el esquema general de su concepción.

En la primera parte («Bourgeois y proletarios»), Marx y Engels explicaban la historia documentada de todas la sociedades

como historia de las luchas de clases: «libre y esclavo, patricio y plebeyo, noble y siervo, maestro y oficial, en suma, opresores y oprimidos, se encontraron en contraposición constante los unos contra los otros, llevaron una lucha ininterrumpida, a veces oculta, a veces abierta, lucha que terminó cada vez con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con la ruina común de las clases en lucha.» En la historia de Europa esta última posibilidad –la catástrofe común de las principales clases en lucha– ocurrió por última vez hasta ahora con la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego, la lucha de clases, la historia europea, se ha desarrollado sin roturas civilizatorias tan profundas, hasta constituir el sistema capitalista, dominado por la clase a la que se suele llamar «burguesía» en recuerdo de su origen urbano (en los «burgos»).

El Manifiesto exponía los dos aspectos, característicos en su unión, de la sociedad capitalista:

por un lado el enorme crecimiento de las fuerzas productivas y de la riqueza, en comparación con las sociedades anteriores; por otro, la destrucción de los lazos personales cualitativos e individualizados, entre las personas: «En los cien años escasos de su dominio la burguesía ha creado fuerzas productivas más cuantiosas y más colosales que todas las demás generaciones pasadas juntas». Pero también: «Donde ha llegado a dominar, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha desgarrado despiadadamente los abigarrados vínculos feudales que unían a los hombres con sus superiores naturales y no ha dejado entre hombre y hombre más lazo que el interés desnudo, el «pago al contado» sin sentimiento alguno. Ha ahogado en el agua helada del cálculo egoísta el santo escalofrío de la mística piadosa, del entusiasmo caballeresco, de la melancolía de los ciudadanos medievales. Ha disuelto la dignidad personal en el valor de cambio…

Estas consecuencias culturales o morales del capitalismo no eran toda la causa, ni la causa principal, de la posibilidad de una revolución que superara esa sociedad:

En realidad, ni siquiera se puede decir que tales efectos sean sólo nocivos. Los lazos idílicos pre-capitalistas eran en gran parte recubrimiento hipócrita de una realidad vital mucho más siniestra, que el capitalismo ha puesto al descubierto (…) Lo que posibilita la superación de la sociedad capitalista es la contradicción entre la tendencia a incrementar las fuerzas productivas y las «relaciones de producción» (las relaciones en que entran los hombres divididos en clases) que son el marco en el cual se mueven aquellas fuerzas. Esta contradicción se manifiesta de muchas maneras, recuerda el texto a pesar de su brevedad. Por ejemplo: el capitalismo ha aumentado mucho la productividad del trabajo y, sin embargo, aumenta también la dureza laboral de la vida de los niños y de las mujeres, por no hablar ya del obrero industrial adulto…

Pero la contradicción presente en el desarrollo capitalista no daba más que la posibilidad de abolir y superar el sistema:

[…] la sola falta de coherencia lógica estructural no basta para que sea superada una cosa que es de algún modo viva, compuesta de vidas, como es la sociedad. Las contradicciones internas son sólo «armas» empujando las cuales se puede derribar un desorden social, lo habitualmente llamado «el Orden» «pero la burguesía no sólo ha forjado las armas que le dará muerte; también ha engendrado a los hombres que empuñarán esas armas: los trabajadores modernos, los proletarios.» Estos han de tomar consciencia de la posibilidad que se les ofrece si combaten unidos contra el mal que los oprime. El Manifiesto Comunista termina con la divisa ya célebre: Proletarios de todo los países, uníos.

2. Material de estudio 1956/1957

Un material de estudio sobre el Manifiesto Comunista de 1956/57 circuló clandestinamente entre militantes del PSUC (y colectivo comunistas próximos). Fue escrito por Sacristán, con la colaboración de Pilar Fibla y Giulia Adinolfi, pocos meses después de su vuelta del Instituto de Lógica Matemática y de Fundamentos de la Ciencia de Münster y de su adhesión al PSUC-PCE en la primavera de 1956. Fue uno de sus primeros escritos marxistas.

En su «Bibliografía de Manuel Sacristán» (mientras tanto, 30-31, mayo 1987, pp. 193-223), Juan-Ramón Capella hace referencia a este material de estudio y formación: «Texto no firmado. 15 [o 13, según copias (la nuestra es de estas segundas)] folios mecanografiados. Circuló clandestinamente con gran profusión en copias mecanografiadas o ciclostiladas, sirviendo de base a grupos de estudio. Titulado a veces “Plan de estudios elemental. Ciclo primero”. Algunas de las copias presentan interpolaciones que no son del autor».

Plan de estudios elemental. Ciclo primero.

I. Existen varios manuales de marxismo en castellano (el más reciente de los cuales es el dirigido por Kuusinen), varias exposiciones del marxismo hechas por antimarxistas (Bochenski, Wetter, Piettre) y algunos estudios de cuestiones sueltas del marxismo escritos por autores marxistas (Tran Duc Thao, Astrada) y antimarxistas (From, Calvez). Los estudios sobre temas sueltos no parecen aconsejables para un plan de estudios elemental, sino para un medio o superior. Las exposiciones escritas por autores antimarxistas, por su motivación general de lucha contra el movimiento obrero, con exposiciones incoherentes, sin comprensión interna del pensamiento marxista. En su plan de estudios medio o superior pueden tener utilidad los mejores de ellos (por ejemplo, el de From) para precisar las posiciones realmente marxistas. Pero su valor introductorio es nulo.

Quedan los manuales escritos por marxistas: podría pensarse que alguno fuera adecuado para basar un plan de estudios elemental, que debe ser precisamente una visión de conjunto, aunque sea algo superficial. Pero por las tres razones siguientes no parece tampoco recomendable esa solución.

En primer lugar, los manuales existentes, incluso el de Kuusinen, parecen ignorar que al escribir un manual se hace siempre una interpretación, porque hay que prescindir de ciertas cosas, recoger otras y poner a estas en un orden que da a cada una determinada importancia. Los manuales con que contamos en castellano están, por el contrario, concebidos como si no existiera nunca ningún problema de interpretación de los clásicos, ni necesidad de atender a nuevas realidades.

En segundo lugar, dichos manuales practican en el marxismo clasificaciones y divisiones que no están justificadas por los clásicos, sino que son traducción de clasificaciones propias de la filosofía aristotélico-escolástica de la Edad Media (la más fundamental: división entre materialismo dialéctico y materialismo histórico). Esas divisiones, que tienden a poner las cosas más claras y separadas de lo que lo están en realidad, acaban por convertir el marxismo en una escolástica catequística.

Por último, tanto Marx como Engels han considerado muerta a la filosofía en el sentido tradicional de un sistema de todos los conocimientos y que lo quiere explicar todo. Ahora bien: los manuales existentes son precisamente filosofía en ese sentido escolástico extraño al marxismo, cuya esencia es, según una frase de Lenin, «el análisis de la situación concreta».

Por todas estas razones parece desaconsejable utilizar los manuales existentes para el estudio del marxismo, aunque se trate de un primer estudio introductorio elemental.

Por otra parte, entre los escritos de los clásicos hay por lo menos dos que pueden usarse como manuales, pues tienen las características que hacen del manual un instrumento útil para aprende a hacer o pensar algo: son breves repasos de muchos temas. Esos dos textos clásicos son el Manifiesto Comunista y el Anti-Dühring. El Manifiesto no es, naturalmente, un manual; pero reúne con brevedad todo lo que Marx y Engels consideraban en 1847-1848 imprescindible como base teórica del movimiento obrero. En cuanto al Anti-Dühring, puede decirse incluso que es un manual. Engels no lo empezó a escribir como manual, sino como libro de polémica. Pero, según el mismo dice, una vez agotada la primera edición se dio cuenta de que la utilidad del libro era sobre todo la de un manual.

Usar como manuales el Manifiesto y el Anti-Dühring no es, desde luego, una solución perfecta, pues el primero tiene ya más de un siglo y el segundo, en su versión definitiva, poco menos. Pero es un mal menor, puesto que los manuales existentes están escritos anacrónicamente, no llevan en estos ventaja apreciable a los dos libros dichos, y estos tienen además la ventaja de ser textos clásicos, que hay que leer de todos modos, como introducciones o como documentos.

Un plan de estudios elemental, de introducción al marxismo, puede pues consistir en dos ciclos, uno dedicado al Manifiesto, para el que puede bastar de uno a dos meses, según la intensidad del estudio, y otro dedicado al Anti-Dühring, el cual no exigirá seguramente menos de tres meses (Estos plazos se piensan para un estudio colectivo según el esquema que va más abajo, en II, 3).

Las presentes indicaciones se refieren al primer ciclo. Algunas de ellas dan solo información. Otras son propuestas de temas, problemas o cuestiones discutibles. Estas propuestas son también interpretación más o menos clara. Por eso se ofrecen solo como estímulo, para que cada grupo de estudio las recoja si les parecen bien y de interés, o busque, en cambio, otras que le resulten más adecuadas a la situación o a sus intereses. Si aquí se hacen propuestas de estudio de problemas, enfoques, etc. no es por considerarlas las únicas válidas, sino por estimular en este sentido.

II. 1. En el prólogo a la edición alemana de 1872, Marx y Engels dicen que el Manifiesto es un documento histórico, y señalan varias partes del mismo que consideran caducadas. Si tal era el caso a fines del siglo pasado, aún más tiene que serle noventa años después. El Manifiesto ha sido escrito entre noviembre de 1847 y mediados de enero de 1848 por encargo de la Liga de los Comunistas, una organización clandestina formada sobre todo por emigrados en Francia. En este país reinaba entonces el «Rey Burgués» Luis Felipe de Orleans, con un régimen que había empezado en 1830 mediante una revolución que derribó a a la monarquía absoluta, pero que estaba ya desde hacía años buscando un compromiso con las viejas monarquías de Europa (principalmente con Austria). El desarrollo del proletariado en Alemania era muy escaso. En Francia era más considerable: el proletariado francés había protagonizado la referida revolución de 1830; en febrero de 1848 derribaría a la monarquía burguesa y en junio de 1848 iba a intentar (fracasando) derribar la república burguesa instaurada en febrero. Entre los obreros franceses (y los alemanes emigrados) tenía en 1848 una gran influencia el socialismo antiguo o utópico. Por eso el Manifiesto dedica varias páginas a la crítica de loas diversas ramas de ese socialismo.

(Si el grupo de estudio tiene ocasión de estudiar con algún detalle este período de la historia de Europa debe hacerlo como estudio importante para comprender mejor las circunstancias en las cuales ha cristalizado casi definitivamente el método marxista; los años 1830 y 1848 constituyen un último período revolucionario burgués, en el cual hace sus primeros actos de presencia revolucionaria la clase obrera como tal, es decir, con conciencia de ser una clase).

En la misma Liga de los Comunistas que encargó la redacción del Manifiesto, las ideas eran aún poco precisas. El propio Marx no había construido aún su teoría de la plusvalía, y muchos miembros de la Liga eran más o menos lo que hoy llamaríamos anarquistas. Esto hace, por una parte, que en Manifiesto falta alguna idea importante del pensamiento clásico de Marx, y por otra parte, que Marx y Engels hayan sido (quizás intencionadamente, o por falta de claridad ellos mismos) ambiguos u obscuros en algunos puntos, tal vez con objeto de que los miembros de tendencias anarquistas aprobaran el escrito (Bakunin, que a los 23 años se separó de la Internacional con los anarquistas, aceptaba el Manifiesto, todavía en 1879, fecha en la cual lo tradujo al ruso).

Como se ve, ni siquiera uno de los textos más clásicos del marxismo, como es el Manifiesto, puede leerse como si fuera una pieza definitiva en todas sus partes y sobre la cual no hubiera ya que volver nunca para controlar si aún recoge suficientemente la realidad. La persona que se interesa por el estudio del marxismo debe saber desde sus primeras lecturas que el marxismo no puede ser un dogma que se le presente hecho, concluido, perfecto y detallado. Hemos aludido ya a dos razones de ello que pueden resumirse así:

1ª: el marxismo (contra lo que hacen creer los manuales) no es un sistema filosófico para explicarlo todo. Engels (de acuerdo con Marx) escribe que la explicación de los hechos del mundo es cosa de cada ciencia, y que la vieja filosofía, que es como una superciencia que pretende explicarlo todo, incluso las ciencias mismas, está llamada a desaparecer, porque responde en realidad a necesidades e insatisfacciones humanas que se superarán (la filosofía tradicional es básicamente ideológica, no conocimiento). El marxismo es, visto como teoría, la toma de conciencia de la actitud científica, no la suma de todos los conocimientos científicos. La conciencia científica es la clave de la ciencia, pero no es la ciencia.

2ª: la toma de conciencia de la actitud científica ante la realidad es histórica: depende del grado de conocimiento de la realidad. Por eso cambia.

Pero a esas razones hay que añadir una tercera, que es la más propia del marxismo y también la más complicada. En el apéndice hay una indicación sobre ella.

2. Por lo que hace al concreto período histórico en el que vivieron los clásicos y vivimos nosotros –el período de la sociedad burguesa capitalista, y, más general, de las sociedades precomunistas– lo permanente del marxismo ha sido definido por los propios Marx y Engels en el prólogo a la edición inglesa de 1888, donde han dedicado unas líneas a definir «la idea básica que constituye su núcleo» (del Manifiesto): «Esa ida consiste en lo siguiente: que en toda época histórica el modo de producción e intercambio económico y la articulación social que de él se sigue necesariamente constituyen el fundamento sobre el cual se construye la historia política e intelectual de esa época, y por el cual sólo puede explicarse; que consiguientemente, toda la historia de la humanidad (desde la supresión del orden gentilicio con su posesión colectiva de la tierra) ha sido una historia de lucha de clases, luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y oprimidas; que la historia de esas luchas de clases, representa una historia evolutiva en la cual se ha alcanzado ahora un estadio en el que la clase explotada y oprimida –el proletariado– no puede liberarse del yugo de la clases explotadora y dominante –la burguesía– sin liberar al mismo tiempo a la sociedad entera, de una vez y para siempre, de toda explotación y opresión, de todas las diferencias de clase y de todas las luchas de clase.»

3. La brevedad del Manifiesto hace posible el siguiente procedimiento de estudio, combinación del estudio individual con el colectivo:

a) La lectura del texto se reserva para el estudio individual.

b) En una primera fase de estudio colectivo se realiza el control de la lectura individual, sin discutir el fondo, sino solo el texto: un miembro del grupo de estudio resume el capítulo o parte del capítulo que se ha leído, y los demás critican, completan o aprueban la lectura así propuesta. La finalidad de esta fase es asegurarse de que se ha llegado a una interpretación textual en la que esté de acuerdo todo el grupo de estudio: llegar a este acuerdo es una finalidad esencial, en un estudio de inspiración leninista, para cualquier grupo de estudio.

c) En una tercera fase –segunda de estudio colectivo– se discuten las cuestiones de fondo: no la cuestión «¿qué es lo que dice el texto?» sino la cuestión: «¿es verdad lo que dice el texto aquí?» Si lo es, «¿cómo lo es?» «¿Como lo era en 1848, o de otro modo?»

III. A continuación se relaciona algunas cuestiones de fondo discutibles hoy. Según el punto de vista y los intereses prácticos y teóricos de cada lector o grupo de estudio, esas cuestiones parecerán más o menos importantes. Tampoco son todas, naturalmente. Por eso la siguiente lista es solo una indicación de temas posibles para la tercera fase del estudio. Una indicación sobre posibles contenidos o temas de esa fase.

A) Cuestiones teóricas generales.

1. El papel de los factores sobreestructurales. En las citadas frases del prólogo a la edición inglesa de 1888, Engels expone brevemente en un esquema lo que llama «núcleo» del marxismo del Manifiesto: que el modo de producción, que acarrea un determinado modo de estar organizados los hombres socialmente, es la base de su modo de organizarse y vivir políticamente y culturalmente. La cuestión es precisar qué quiere decir que la vida política y cultural se construyen sobre la base económico-social. Si quisiera decir que todo lo que hay en la política y la cultura vienen directa o inmediatamente, sin rodeos o mediaciones, de la base económico-social, entonces ningún elemento de la política y la cultura (ningún factor sobreestructural) tendría nunca influencia en la base. Pero en el Manifiesto mismo, Marx y Engels citan por lo menos dos hechos sobreestructurales (hechos que son en una pieza política, técnicos, científicos, militares ideológicos y religiosos) de los que dicen que han influido en la base, en la marcha de la economía burguesa que por entonces se iba haciendo capitalista: esos dos hechos son el descubrimiento de América y la circunvalación de África. A propósito de ellos puede plantearse la cuestión de la importancia de los factores sobreestructurales y de su compleja (dialéctica) relación con la base.

2. El comunismo primitivo. En el texto del Manifiesto se dice que toda la historia es lucha de clases. En uno de los prólogos, se exceptúa de esa afirmación el llamado comunismo primitivo. La hipótesis del comunismo primitivo permite teorizar sobe el comienzo de la lucha de clases (sobre el comienzo de la historia a partir de la prehistoria) de un modo que Engels expone en el Anti-Dühring y que, por tanto, puede dejarse para el segundo ciclo de estudios. Pero ya aquí, a propósito del Manifiesto, esta cuestión plantea un problema y permite hacer una observación que vale la pena discutir en el grupo de estudio:

a) El problema consiste en la validez que hoy tenga la hipótesis del comunismo primitivo en la actual ciencia prehistórica, la antropología y la etnología. Pues Marx y Engels se han basado al respecto en los trabajos de Haxthausen, Meyer y Morgan, que tienen más de un siglo.

b) La observación es que Marx y Engels no han necesitado la hipótesis del comunismo primitivo para formular el «núcleo» del marxismo, y que la introducción de esa hipótesis años después no les ha obligado a rectificar nada, sino solo les ha permitido complementar una tesis sobre la prehistoria. Esto quiere decir que hay hechos comprobados o hipótesis más o menos esenciales al marxismo.

3. La falta del concepto de plusvalía en el Manifiesto. La teoría marxista de la plusvalía consiste en resumen en lo siguiente: el origen del beneficio de la burguesía capitalista –considerada globalmente como clase y no como empresario por empresario, para simplificar la cuestión– está en el hecho de que el salario que el capitalista paga al obrero representa lo que el obrero necesita para vivir (con familia, etc.) durante la jornada (entendiendo por «salario» «jornal»). Pero el obrero, como en general la especie humana, es creador mediante el trabajo: crea durante la jornada de trabajo más valor del necesario para alimentarse, vestirse, etc. Y como, por la relación capitalista entre el trabajo y el capital, todo el valor que el obrero crea durante la jornada pasa a ser propiedad del capitalista, éste se beneficia de la diferencia entre el valor pagado al obrero (salario) y el valor creado por el obrero durante la jornada. Esta diferencia se llama plusvalía. (En la sociedad capitalista el obrero no tiene más remedio que someterse a esta situación porque él carece de los medios de producción –terreno, maquinaria, materias primas, etc.– que son propiedad del capitalista. Por eso, a diferencia de la socialdemocracia, el movimiento marxista leninista se propone, más que suavizar la explotación del obrero sin eliminar el modo de producción capitalista, hacer que los medios de producción pasen a manos de la clase obrera.

La falta de la teoría de la plusvalía en el Manifiesto tiene una importancia distinta que la falta de la hipótesis del comunismo primitivo. En efecto, el añadido de esta hipótesis no acarrea ninguna corrección del marxismo del Manifiesto, sino sólo una ampliación no esencial; le permite hablar de la prehistoria además de la historia (lo último es su objetivo esencial) y explicar el comienzo de la historia. En cambio, el añadido de la teoría de la plusvalía acarrea una ampliación esencial y una corrección esencial del marxismo del Manifiesto:

a) La ampliación esencial consiste en que la teoría de la plusvalía permite una explicación del beneficio capitalista y de la acumulación del capital industrial, cuestiones esenciales para comprender el funcionamiento de la economía capitalista y que faltan en el Manifiesto.

b) La corrección es que ya no puede decirse, como dice el Manifiesto, que el obrero venda trabajo al capitalista por el salario; lo que vende es su capacidad creadora de valor nuevo durante la jornada, o sea, su fuerza de trabajo.

4. La alienación. En el capítulo III del Manifiesto rechazan la consideración filosófica de los problemas sociales o básicos (al hablar del socialismo alemán). Así rechazan, por ejemplo, el tema de la alienación. Este tema es hoy muy discutido entre los marxistas; unos de ellos piensan que se trata de un resto idealista (hegeliano, Hegel) en Marx. Otros, en cambio, piensan que es un tema esencial al marxismo. Por esa división, los ideólogos antimarxistas que escriben sobre Marx han encontrado aquí un terreno muy adecuado para crear confusión y división en el movimiento obrero. Naturalmente, nada se obtiene oponiendo a esos intentos una mera ignorancia del problema.

La situación del mismo en los textos clásicos del marxismo es, en resumen, la siguiente:

a) Antes del Manifiesto: Marx ha hablado de «alienación» en el sentido general siguiente: el hombre ha estado siempre sometido, como si fueran fuerzas autónomas, a cosas que él mismo crea, como son las relaciones interhumanas (la organización económico-social y política), las ideas religiosas, las ideas jurídicas. Aunque son obra suya, las creía y las sigue creyendo, poderes externos independientes que mandan sobre él: a eso se llama estar alienado (Hay de observar que Marx da en su juventud poca importancia a las relaciones económicas, que apenas había estudiado aún).

b) En el Manifiesto: Marx y Engels se desentienden de consideraciones filosóficas tan generales, y ven en los pseudo-socialistas alemanes que cultivan esos temas como los únicos del socialismo unos paralizadores de la acción socialista concreta. Hoy puede decirse lo mismo de la mayoría de los filósofos antimarxistas que escriben sobre el tema de la alienación (ej.: el libro del jesuita Calvez).

c) Después del Manifiesto: Marx ha hablado de un fenómeno, por él descubierto, al que llama «fetichismo de la mercancía», que consiste en los siguiente: cuando un producto de la actividad humana –un pan, por ejemplo– pasa al mercado (porque ya existe comercialización de los excedentes), cobra en él un valor de cambio, que es un valor abstracto, una razón matemática del cambio de ese producto por otros; esa cantidad abstracta puede expresarse en dinero; por ejemplo, el pan vale en cambio 5 ptas. El valor de cambio no coincide con el valor de uso que es el valor nutritivo, estético, moral, etc. del pan, desde las calorías que suministra hasta sus cualidades de sabor, tacto, etc. El producto humano dotado de valor de cambio se llama mercancía y la economía en que la mercancía es la forma principal del producto se llama economía mercantil. Pues bien: las mercancías, a pesar de ser obra de los hombres, están regidas por leyes que son independientes de la voluntad de los productores y consumidores, y a menudo contrarias a dicha voluntad.

La sociedad burguesa, y la capitalista en particular, generalizan la economía mercantil, mercantilizan casi todas las relaciones humanas: hasta la prestación de un médico, de un artista, de un maestro, de un sacerdote se hace mercancía. El valor de cambio penetra incluso en estas relaciones tan directamente personales. Por eso el mundo humano de la sociedad capitalista presenta en general las relaciones humanas como regidas por las leyes objetivas de la mercancía, independientes de la voluntad de los sectores mismos. El producto humano convertido en mercancía se ha hecho «fetiche». Como el fetiche, la mercancía está producida por el hombre, pero el hombre se somete a ello como el primitivo al fetiche. El mundo humano, regido por el poder de fetiche-economía, se «fetichiza» todo él, y el hombre que en él vive es un «fetichista» a la fuerza.

d) En los últimos años de Marx, éste y Engels, al hablar de la sociedad comunista como «reino de la libertad» y del comunismo como la liberación del hombre, piensan que en la sociedad comunista la producción no causará esa fetichización de los productos, ni tampoco, consiguientemente, el fetichismo generalizado por la economía capitalista .

Este breve repaso permite seguramente pensar que se equivocan los marxistas que consideran el tema de la alienación como no marxista sino idealista. En todo caso, este es hoy un importante tema de discusión para cualquier grupo de estudio.

V. El igualitarismo. Vale la pena observar que el comunismo marxista no ha sido igualitarista ni en sus comienzos.

B) Análisis de la sociedad capitalista y su evolución

Es probable que en 1847-48 Marx y Engels no creyeran que la sociedad capitalista consiguiera resistir durante tanto tiempo como está resistiendo (El que Lenin tuviera que ponerse como tarea escribir sobre la estructura económica de tendencia monopolista de finales del siglo [XIX] y actual [XX], es una prueba bastante convincente de ello). Por esta razón el análisis de la sociedad capitalista en el Manifiesto no corresponde suficientemente a la situación de la sociedad de hoy. El haberle supuesto poca vida hace que Marx y Engels no hayan previsto fases de desarrollo y rasgos del mismo que quizá ya se podían ver en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso la ideología burguesa dispone en este campo de una serie de conceptos de propaganda cuya consideración es útil para el desarrollo del marxismo.

1. Las dos clases únicas. El Manifiesto afirma que la sociedad capitalista tiende a dividirse en dos clases únicas: la capitalista y la proletaria. A esto se opone hoy la ideología burguesa (y conservadora en general: también la Iglesia) con dos afirmaciones principales, una de las cuales es mera confusión de conceptos, mientras que la otra es más seria.

a) La primera es: que los obreros muy calificados de las industrias más adelantadas, los cuales muchas veces «tienen coche», y los empleados constituyen una nueva clase media; que los técnicos y los funcionarios constituyen otra. Estas afirmaciones se basan en un concepto de clase que no es el marxista, y no pueden, por tanto, tomarse en serio como críticas al marxismo. Una clase es, según el concepto marxista, un conjunto de individuos definido por su relación con los medios de producción. Y ni los obreros «con coche» ni los empleados, etc., han alterado sus relaciones con los medios de producción; éstos siguen siendo propiedad del capital.

b) La segunda objeción, la más importante, es la siguiente: la gran industria capitalista desarrolla la necesidad de pequeñas industrias a veces artesanales, no capitalistas propiamente dichas. Por ejemplo, electricistas, fontaneros, etc. Estos artesanos constituyen una tercera clase intermedia; son, en efecto, propietarios de los medios de producción que ellos mismos usan: luego no son proletarios; pero no disponen de medios de producción para explotar la fuerza de trabajo ajena de un modo considerable y permanente; luego no son capitalistas.

La cuestión es si esta situación puede ser duradera y compatible con el progreso de la economía capitalista, o si no es más bien un residuo anticuado. Ya hay grandes empresas de servicios técnicos y hasta científicos (las consultoras económicas, jurídicas, etc). Por otra parte, el estado burgués probablemente puede probablemente mantener de un modo artificial pequeñas empresas artesanales, como mantiene artificialmente en muchos países la existencia del pequeño propietario agrario. Pero un gasto político, no económico, que constituye un freno a la producción capitalista misma.

La confusión posible en esta cuestión es la siguiente: una cosa es que con la gran industria capitalista y su evolución, sea naturalmente compatible con una industria artesana –cuyos miembros formarían efectivamente una clase media entre el proletariado y la clase capitalista–, y otra cosa es que con la gran industria capitalista y su evolución sean compatibles industrias pequeñas o menores, pero también capitalistas, en cuyo caso no hay una tercera clase, sino una capa especial de la burguesía capitalista, acaso con más matices y complicaciones de las previstas por los clásicos del marxismo.

Por último, debe observarse que las afirmaciones marxistas al respecto, son lo que se llama «leyes de tendencia». La economía no es como la geometría, en la que una línea no puede ser más o menos recta, sino que es recta o no lo es. En cambio, una sociedad capitalista lo es en más o en menos.

2. El estado burgués como administrador de los intereses de la burguesía. Esta tesis sugiere una discusión acerca de dos puntos:

a) En qué medida la lucha de la clase obrera en los últimos sesenta años perturba esa función del estado burgués.

b) En qué medida la división de la misma burguesía en capas y grupos de interés hace indirecta la función del estado, es decir, impide que el estado burgués pueda ser eficaz administrador de todos los intereses de todas las capas burguesas al mismo tiempo.

3. El cambio en la sociedad burguesa. La tesis del Manifiesto según la cual es característico de la sociedad capitalista un cambio rápido en la producción misma puede parecer contradictoria con la base o el «núcleo» del Manifiesto, el cual supone que un cambio en las relaciones de producción es un cambio de toda la base social.

Las relaciones de producción de una época están cambiando constantemente por la aparición de técnicas, materias primas, etc., nuevas. Estos cambios son generalmente en la cantidad –por ejemplo, aparición de industrias nuevas, o cambios en la proporción capitalista-obreros en una determinada rama de producción. Cada uno de estos cambios por sí sólo no altera el cuadro general de la relación de producción básica, que es la que se refiere a la disponibilidad de los medios de producción y a la consiguiente apropiación del producto. Cada clase sigue en la misma relación en que estaba con los medios de producción. Lo característico en la economía capitalista es en ella –por la liberación parcial de la ciencia, que es, aunque parcial, uno de los logros de la civilización burguesa– se producen muchas más innovaciones en la producción, y que –por el principio del beneficio– se suelen aprovechar casi toda innovación técnica. Pero la acumulación rápida de cambios cuantitativos tiende a preparar un cambio cualitativo. La cuestión tiene hoy mucha importancia a propósito de las perspectivas de la automoción en la economía socialista.

4. La pauperización. Este tema, uno de los más discutidos hoy, ha sido enriquecido, distinguiéndose entre:

a) Pauperización absoluta es el hecho de que el obrero gane cada vez menos en valores de uso (salario real, que determina la posibilidad de adquirir valores de uso, bienes); y

b) Pauperización relativa; el hecho de que el obrero, aunque ganando cada vez más (incluso en salario real), vea aumentar su salario real menos de lo que aumenta la productividad de su trabajo. Y como ésta determina las necesidades humanas de cada época (pues también las necesidades son históricas; por ejemplo, la necesidad de instrucción para hacer frente a la vida en el año 1000 y hoy), el obrero, aún ganando más, es cada vez menos capaz de conseguir los bienes que se van haciendo necesarios para la vida en un mundo de mayor productividad del trabajo.

En el Manifiesto hay una interesantísima presentación de este problema que no parece haber sido estudiado como merece: es la idea de que la burguesía tiene que alimentar al proletariado, lo cual, indican Marx y Engels, es contradictorio con el sistema económico capitalista que está basado en la explotación de la fuerza de trabaja obrera. Si hay una masa de fuerza de trabajo que no solo no es explotada, sino que –para que no sea levante una revolución– tiene que ser alimentada sin que siquiera produzca su propia subsistencia, entonces que la economía capitalista resulta incapaz de aprovechar las fuerzas de producción con que cuenta la humanidad. La situación del obrero así gratuitamente alimentado sin trabajar en una situación de pauper, de pobre, como persona, aunque resulte disfrazada por un gasto burgués político –no justificado económicamente, sino políticamente: un pago para evitar la revolución.

Esta idea tiene mucho interés tanto para interpretar hechos actuales, como los seguros de paro, etc., cuanto para posibles previsiones en la transformación técnica hoy en curso en el mundo. Por ejemplo, volviendo a la cuestión de la automatización, que llevará al extremo la situación de gasto político antieconómico; ¿podrá el capitalismo cubrir con gastos políticos la probable existencia de grandes masas de fuerza de trabajo liberada por la automatización, convirtiendo a los parados en pobres parásitos? ¿O no será demasiado antieconómico para ser compatible con el principio de beneficio?

***

A continuación se consideran puntos del Manifiesto en que se habla de una situación que la sociedad capitalista ha conseguido hoy superar por su desarrollo básico o solo mediante hábiles creaciones sobreestructurales más o menos artificiales.

5. Que la economía capitalista pone la explotación al descubierto. La sociedad capitalista ha conseguido poner a punto técnicas de propaganda y publicidad de manipulación que encubren con bastante eficacia el carácter directo de la explotación del trabajador asalariado.

6. Que el obrero industrial no necesita aprender nada. La sociedad capitalista ha permitido aún un desarrollo de la técnica que hace falsa esa afirmación, por lo menos en lo menos en lo que respecta a las industrias más progresivas.

C) Toma y ejercicio del poder por la clase obrera. Sociedad comunista.

1. Toma y ejercicio del poder por la clase obrera. Marx y Engels no dicen nada en el Manifiesto sobre la toma de poder por la clase obrera, y muy poco acerca de su ejercicio del mismo, Hablan de medidas dictatoriales, pero no de un cambio total de la organización del estado. De esto último hablaron a partir de 1871 (por la experiencia de la Comuna Francesa). El punto es pues histórico, y depende de la situación en cada época. Es de mucho interés plantearse cuál es hoy la situación al respecto, y si es o no la misma en todos los países.

2. FAMILIA–MORAL–CULTURA. Lo que la sociedad comunista tiene que hacer con las relaciones familiares, morales y culturales en general es desfetichizar las relaciones correspondientes, es decir, liberarlas de todo carácter no-personal, no humano (en el matrimonio, por ejemplo, o en la esclavitud económica de los hijos respecto de los padres), y hacerles libres y puramente humanos. El Manifiesto es muy oscuro sobre este punto, en particular, probablemente, por el deseo de ser aceptable por los anarquistas, y en parte también por falta de elaboración del problema. Así, por ejemplo, el Manifiesto presenta al proletariado desligado del pasado cultural, como si no tuviera nada que ver con las conquistas conseguidas por la humanidad bajo la dominio de otras clases (piénsese, por ejemplo, la ciencia). Este es hoy un punto de discusión importante.

3. La edición del CE del PSUC de 1972

Existe una versión posterior del escrito con muchos puntos de contacto con la versión original de 1956-57. En la portada de la edición de febrero de 1972 de «Para leer el Manifiesto Comunista» editada por el Comité Ejecutivo del PSUC (del que ya no formaba parte), edición que Sacristán guardaba entre su documentación, puede leerse la siguiente nota manuscrita (firmada como M.S.L.): «Esta edición de 1972 reproduce en lo esencial una cosa que edité en ciclostil hacia 1960-1962, a petición de la célula de medicina y basándome en una pequeña encuesta sobre intereses ideológicos en los estudiantes. Juliana Joaniquet dirigió la encuesta. Giulia controló críticamente todo».

Sin seguridad por nuestra parte, probablemente Sacristán no acuñó bien su memoria en esta ocasión y el texto al que alude sea el de 1956/57… O tal vez no, tal vez hubo otro texto que no hemos sabido localizar.

En otro orden de cosas, en la presentación del tercer volumen de Panfletos y materiales. Intervenciones políticas, observaba Sacristán:

Este tercer volumen es el más meramente documental de todos. Y encima tiene lagunas, para mí lamentables, que no he podido rellenar: las intervenciones dirigidas al Comité Central del Partido Comunista de España y al del Partit Socialista Unificat de Catalunya, a sus respectivos Comités Ejecutivos y a numerosas organizaciones de base durante los años 1956-1970. Yo me tomaba muy en serio lo de las «medidas conspirativas» y no guardaba papeles comprometedores o que pudieran dar pistas. Esa rigidez, que me permitió superar sin desperfectos graves cinco registros concienzudos de la Brigada Político-Social, me deja ahora sin documentación que quisiera tener. Váyase lo uno por lo otro.

«Para leer el Manifiesto Comunista» es uno de los documentos a los que se alude en la nota, escrito al que hay que sumar los numerosos textos, informes y cartas encontrados por Miguel Manzanera, Giaime Pala, Juan-Ramón Capella y Jordi Sancho Galán.

INTRODUCCIÓN

I. EL ESTUDIO

Es frecuente que grupos de trabajadores se planteen la necesidad de mejorar su formación teórica con el estudio del pensamiento marxista-leninista.

La preparación teórica y el estudio son una necesidad permanente para el combatiente revolucionario.

Satisfacer esta necesidad exige en primer lugar la práctica, aprender de la lucha. Pero también exige siempre trabajo de estudio. El trabajo de estudio ha de ser primero individual, puede resultar muy útil al menos por dos razones: 1ª, porque da la costumbre de estudiar a quienes no la tienen; 2ª, porque con las opiniones de muchos es precisa y enriquece el pensamiento de cada uno.

II. LECTURAS DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO

Cuando se pretende estudiar el pensamiento marxista-leninista, se suele recurrir a la lectura de algún libro.

Hay varios manuales de marxismo en castellano que pueden encontrarse fácilmente; unos son de autores favorables al marxismo como Kuusinen o Politzer y otros antimarxistas como Wetter, Bochenski o Píettre.

También pueden encontrarse estudios de cuestiones aisladas planteadas por el marxismo, en los que se da una división parecida; autores marxistas (como Althusser o Lefebvre) y antimarxistas (Calvez). Y es fácil encontrar libros dedicados a problemas económicos dentro de la línea del marxismo: como Dobb, Mandel, Bettelheim, Sweezy y otros.

Para iniciarse en el pensamiento marxista parece conveniente rechazar los escritos de autores antimarxistas porque están hechos para luchar contra el movimiento obrero y tratan de minar la ideología revolucionaria, y también porque esas exposiciones son incoherentes y no comprenden el pensamiento marxista. Tratan de impedir el enlace de la teoría con la práctica en el espíritu del lector (posteriormente, cuando se adelante en la comprensión del marxismo, acaso sea útil la lectura de algún antimarxista para ayudar a precisar las posiciones marxista y antimarxista en el frente ideológico, pero el valor introductorio de los textos antimarxistas es nulo).

Los estudios sobre aspectos particulares del marxismo o sobre temas de economía tampoco son lo mejor como introducción al marxismo; corresponden a una fase más adelantada del estudio.

Quedan los manuales escritos por marxistas. Podría creerse que alguno fuera adecuado para un plan de estudio elemental, que ha de ser precisamente una visión de conjunto aunque se profundice poco de momento. Pero la solución del manual marxista tampoco es la más recomendable por las tres razones siguientes:

1ª. Los manuales existentes, incluso los escritos por marxistas, no tienen en cuenta que lo que ofrecen es una interpretación del marxismo. Porque en todo manual se prescinde de ciertas cosas, se recogen otras y se pone a éstas en un orden que les da determinada importancia. Inevitablemente, el manual no es la reproducción del marxismo, sino una interpretación de ciertos aspectos del pensamiento marxista. Ahora bien: toda interpretación tiene problemas (¿por qué una cosa y no otra?, etc.), y hay que atender además a nuevas realidades. Al hacer como si nada de esto existiera, los manuales ofrecen una versión dogmática del pensamiento marxista que puede desalentar al lector; éste no recurre a ellos para aprender un «credo» sino para encontrar un instrumento para la acción.

2ª. En segundo lugar, estos manuales introducen en el marxismo clasificaciones y divisiones que no están justificadas por los clásicos. Estas clasificaciones y divisiones responden en realidad a los hábitos de pensamiento creados por la filosofía escolástica de la Edad Media. Entre ellas están por ejemplo, la división entre «materialismo dialéctico» y «superestructura». Estas divisiones, que tienden a poner las cosas más claras y separadas de lo que lo están en realidad, acaban por convertir al marxismo en una escolástica catequística.

3ª. Finalmente, tanto Marx como Engels consideraron muerta, acabada, a la filosofía, entendida como sistema de todos los conocimientos, que lo quiere explicar todo (contrapuesta al pensamiento científico). Ahora bien, los manuales existentes son precisamente filosofía en ese sentido escolástico extraño al marxismo; la esencia del marxismo es «el análisis de la situación concreta» (Lenin).

Por estas razones parece desaconsejable utilizar los manuales para el estudio del marxismo, aunque se trate de un primer estudio introductorio elemental.

Por otra parte, entre los escritos de los clásicos hay por lo menos dos que pueden usarse como manuales, pues tienen las características que hacen del manual un instrumento útil para aprender a hacer o pensar algo; son breves repasos de muchos temas. Estos dos textos clásicos son el Manifiesto Comunista y el Anti-Dühring.

El Manifiesto, no es, naturalmente un manual. Pero reúne con brevedad todo lo que Marx y Engels consideraban imprescindible como base teórica del movimiento obrero en 1847-1848. En cuanto al Anti-Dühring, puede decirse incluso que es un manual. Engels no empezó a escribirlo como manual sino como libro de polémica, pero él se dio cuenta de que la utilidad del libro era sobre todo la de un manual (Marx supervisó la redacción e incluso escribió algún capítulo).

Usar como manuales el Manifiesto y el Anti-Dühring no es desde luego una solución perfecta; el primero tiene más de un siglo y el segundo poco le falta. Pero es un mal menor. Puesto que los manuales resultan atrasados respecto a nuestro tiempo por ser dogmáticos, no los aventajan por ello. Y el Manifiesto y el Anti-Dühring tienen además el valor de ser textos clásicos, que hay que leer de todos modos, como introducciones o como documentos de valor histórico.

III. PLAN DE ESTUDIOS

Un plan de estudios elemental de introducción al marxismo puede constar pues de dos fases: una dedicada al Manifiesto (que puede durar de uno a dos meses, en trabajo de estudio colectivo como se indica a continuación), y otra dedicada al Anti-Dühring (que seguramente exigirá más de tres meses).

La brevedad del Manifiesto hace posible el siguiente procedimiento de estudio, combinación de estudio individual y estudio colectivo:

a) La lectura del texto se reserva para el estudio individual.

b) En una segunda etapa –primera de estudio colectivo– se realiza el control de la lectura individual, sin discutir el fondo sino sólo el texto; un miembro del grupo resume el capítulo o parte del capítulo que se ha leído y los demás critican, completan o aprueban la lectura así propuesta. La finalidad de esta fase es asegurarse de que se ha llegado a una interpretación textual en la que está de acuerdo todo el grupo de estudio; llegar a este acuerdo es una finalidad esencial en un estudio de inspiración leninista para cualquier grupo de estudio.

c) En una tercera etapa –segunda de estudio colectivo– se discuten las cuestiones de fondo; no la cuestión «¿qué es lo que dice el texto?» sino la cuestión «¿es verdad lo que dice el texto aquí?». Si lo es «¿cómo lo es?», «¿cómo en 1848?, ¿de otro modo?

El estudio de Anti-Dühring acaso puede organizarse de modo análogo, aunque la extensión del libro obliga a dar mucha importancia a la lectura individual para no prolongar innecesariamente el trabajo colectivo.

Una vez iniciado el estudio elemental del pensamiento marxista, si se pretende pasar a un segundo ciclo más adelantado, conviene tener en cuenta, a la hora de confeccionar el plan de estudios, los dos elementos siguientes: 1) el pensamiento de Lenin; 2) el análisis de la propia realidad histórica en que se vive (análisis de las clases en la sociedad española, situación actual, perspectiva estratégica y etapas tácticas de la revolución socialista).

LECTURA DEL MANIFIESTO COMUNISTA

IV. EL NACIMIENTO DEL «MANIFIESTO»

En el prólogo de la edición alemana de 1872, Marx y Engels dicen que el Manifiesto es un documento histórico y señalan varias partes del mismo que consideran caducadas. Si así ocurría en 1870, más tiene que ocurrir un siglo después. El Manifiesto fue escrito entre noviembre de 1847 y mediados de enero de 1848 por encargo de la Liga de los Comunistas, una organización clandestina formada por emigrados alemanes, sobre todo en Francia. Reinaba entonces en este país Luís Felipe de Orleáns, llamado el «Rey Burgués». Su régimen había empezado en 1830 mediante una revolución que derribó a la monarquía absoluta e implantó la monarquía constitucional (en la que el rey no puede hacer legalmente lo que quiera como en la primera, sino que está sometido a la Constitución). Pero este régimen andaba buscando desde hacía años un compromiso con las viejas monarquías absolutistas de Europa (principalmente con Austria) para consolidar el poder de una alianza entre la burguesía y la aristocracia. El desarrollo del proletariado en Alemania era muy escaso. En Francia era más considerable; el proletariado francés había protagonizado la mencionada Revolución de 1830; en febrero de 1848 (pero esta experiencia ya no puede recogerla el Manifiesto) derribaría a la monarquía burguesa y en junio de 1848 iba a intentar (fracasando) derribar la república burguesa instaurada en febrero. Entre los obreros franceses (y los alemanes emigrados) tenía en 1848 una gran influencia el socialismo antiguo o utópico. Por eso el Manifiesto dedica varias páginas a la crítica de las diversas ramas de ese socialismo.

En la misma Liga de los Comunistas que encargó la redacción del Manifiesto las ideas eran aún poco precisas. El propio Marx no había construido aún su teoría de la plusvalía y muchos miembros de la Liga eran más o menos lo que hoy llamamos anarquistas. Estas dos circunstancias nos permiten comprender mejor, por una parte, que en el Manifiesto falta alguna idea importante del pensamiento clásico de Marx, y por otra que Marx y Engels hayan sido (quizá intencionalmente o por faltarles todavía claridad a ellos mismos) ambiguos u oscuros en algunos puntos, tal vez con objeto de que los miembros de la Liga de tendencias anarquistas aprobaran el escrito (Bakunin, que 23 años después se separó de la Internacional con los anarquistas, aceptaba el Manifiesto todavía en 1879, fecha en la cual lo tradujo al ruso).

Como se ve, ni siquiera uno de los textos más clásicos del marxismo como es el Manifiesto puede leerse como si fuera una pieza definitiva en todas sus partes y sobre la cual no hubiera ya que volver nunca para comprobar si aún recoge suficientemente la realidad. La persona que se interesa por el estudio del marxismo debe saber desde sus primeras lecturas que el marxismo no puede ser un dogma que se le presenta hecho y acabado, detallado y perfecto.

Algunas de las razones por las que el marxismo no puede verse como un dogma pueden resumirse como sigue:

1ª. El marxismo (contra lo que hacen creer los manuales) no es un sistema filosófico para explicarlo todo. Engels, de acuerdo con Marx, escribe que la explicación de los hechos del mundo es cosa de cada ciencia (de la economía, de la física, etc…), y que la vieja filosofía, que es como una especie de superciencia que pretende explicarlo todo, incluso las ciencias mismas, será llamada a desaparecer, porque esa pretensión responde en realidad a insatisfacciones humanas que se superarán, como la necesidad de religión. La filosofía tradicional y el dogma son básicamente ideología, no conocimiento. El marxismo, visto como teoría –aunque no es sólo teoría sino también práctica revolucionaria inspirada en ese aspecto teórico–, es la toma de conciencia de la actitud científica, no la suma de todos los conocimientos científicos. La conciencia científica es la clave de la ciencia, pero no es la ciencia.

2ª. En segundo lugar, la toma de conciencia de la actitud científica ante la realidad es histórica; depende del grado de conocimiento de la realidad, y por eso cambia.

V. EL «NÚCLEO» DEL MANIFIESTO

Por lo que hace al concreto periodo histórico en que vivieron los clásicos y vivimos nosotros, –al periodo de la sociedad capitalista burguesa y más en general, el periodo de las sociedades pre-comunistas–, los propios Marx y Engels señalaron lo permanente del marxismo; en el prólogo a la edición inglesa del Manifiesto de 1888 dedicaron unas líneas a definir «la idea básica que constituye su núcleo».

«Esta idea consiste en lo siguiente: que en toda época histórica el modo de producción e intercambios económicos y la articulación social que de él se sigue constituye necesariamente el fundamento sobre el cual se construye la historia política e intelectual de esa época, que sólo puede explicarse por aquello que, consiguientemente, toda la historia de la humanidad (desde la supresión del orden gentilicio con su posesión colectiva de la tierra) ha sido una historia de lucha de clases, lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y oprimidos; que la historia de esas luchas de clases representa una historia evolutiva en la cual se ha alcanzado ahora un estadio en el que la clase explotada y oprimida –el proletariado– no puede liberarse del yugo de la clase explotadora y dominante –la burguesía–sin liberar al mismo tiempo a la sociedad entera, de una vez y para siempre de toda explotación y opresión, de todas las diferencias de clase y de todas las luchas de clase.»

VI. CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN

A continuación se irán señalando algunas cuestiones de fondo discutibles hoy. Según el punto de vista y los intereses prácticos de cada lector o grupo de estudio esas cuestiones parecerán más o menos importantes. Por eso la siguiente lista es sólo una indicación de temas o contenidos posibles para la última fase del estudio del Manifiesto.

I. CUESTIONES TEÓRICAS GENERALES

I. EL PAPEL DE LOS FACTORES SOBREESTRUCTURALES

En el «núcleo» del Manifiesto se dice que el modo de producción que acarrea un modo de estar organizados los hombres socialmente, es la base de su modo de organizarse y vivir políticamente y culturalmente. El problema está en precisar qué quiere decir que la vida política y la vida cultural se construyen sobre la base económico-social. Si se quiere decir que todo lo que hay en la política o en la cultura viene directa e inmediatamente sin rodeos o mediaciones, de la base económico-social, entonces ningún elemento de la política y la cultura (ningún factor sobreestructural) tendría nunca influencia en la base. Pero en el propio Manifiesto se citan al menos dos hechos sobreestructurales (hechos que son en una pieza políticos, técnicos, científicos, militares, ideológicos y religiosos) de los que Marx y Engels dicen que han influido sobre la base, sobre la marcha de la economía burguesa que por entonces se iba haciendo capitalista; esos dos hechos son el descubrimiento de América y la circunnavegación de África. A propósito de ellos puede plantearse la cuestión de la importancia de los factores sobreestructurales (de la política, la ciencia, la técnica, la cultura, la religión, el derecho, etc.) y de su completa (dialéctica) relación con la base.

II. EL COMUNISMO PRIMITIVO

En el Manifiesto se dice que toda la historia es historia de luchas de clases. En uno de los prólogos posteriores a su redacción se exceptúa de esta afirmación el llamado comunismo primitivo. La hipótesis del comunismo primitivo permite teorizar sobre el comienzo de la lucha de clases, sobre el comienzo de la historia a partir de la prehistoria. Engels lo hace en el Anti-Dühring, del que circulan varias ediciones castellanas de las editoriales Ciencia Nueva, Grijalbo de México, Claridad de Buenos Aires y Editora Política de la Habana, y en El origen de la familia, de la propiedad privada y el estado, editoriales Claridad y el equipo editorial de San Sebastián, y esta cuestión puede dejarse para un ciclo de estudio posterior. Pero ya aquí, en el Manifiesto la cuestión plantea un problema y permite hacer una observación que vale la pena discutir:

a) El problema consiste en la validez que tenga hoy la hipótesis del comunismo primitivo en la actual ciencia prehistórica, en la antropología y la etnología, a lo que en definitiva hay que atender. Pues Marx y Engels se basaban en los trabajos de Haxthausen, Mayer y Morgan que tienen más de un siglo de antigüedad.

b) La observación es que la hipótesis del comunismo primitivo no les fue necesaria a Marx y Engels para formular el «núcleo del marxismo» y que la introducción posterior de esa hipótesis no obliga a rectificar nada, sino que les permitió sólo complementar una tesis sobre la prehistoria. Esto quiere decir que en el marxismo hay hechos comprobados e hipótesis que son más o menos esenciales.

III. LA FALTA DEL CONCEPTO DE PLUSVALÍA EN EL MANIFIESTO

La teoría marxista de la plusvalía consiste en resumen en lo siguiente: el origen del beneficio de la burguesía capitalista –considerada globalmente como clase y no como empresario por empresario, para simplificar la cuestión– está en el hecho de que el salario que el capitalista paga al obrero representa lo que el obrero necesita para vivir (con familia, etc.) durante la jornada (entendiendo por «salario», «jornal»). Pero el obrero, como en general la especie humana, es creador mediante el trabajo; crea durante la jornada de trabajo más valor del necesario para alimentarse, vestirse, etc. Y como por la relación capitalista entre el trabajo y el capital, todo el valor que el obrero crea durante la jornada pasa a ser propiedad del capitalista, éste se beneficia de la diferencia entre el valor pagado al obrero (salario) y el valor creado por el obrero durante la jornada. Esta diferencia se llama plusvalía. En la sociedad capitalista el obrero no tiene más remedio que someterse a esta situación porque él carece de los medios de producción –la tierra, las máquinas, las materias primas, etc.– que son propiedad del capitalista. Por eso, a diferencia de la socialdemocracia, el movimiento marxista-leninista se propone, más que suavizar la explotación del obrero sin eliminar el modo de producción capitalista, hacer que los medios de producción pasen a manos de la clase obrera.

La falta de la teoría de la plusvalía en el Manifiesto tiene una importancia distinta que la falta de la hipótesis del comunismo primitivo. El añadido de esta última hipótesis, efectivamente no acarrea ninguna corrección del marxismo del Manifiesto, sino sólo una ampliación no esencial; le permite hablar de la prehistoria además de la historia (lo último es su objetivo esencial) y explicar el comienzo de la historia. En cambio, el añadido de la teoría de la plusvalía acarrea una ampliación esencial y una corrección esencial y una corrección del marxismo del Manifiesto:

a) La ampliación esencial consiste en que la teoría de la plusvalía permite una explicación del beneficio capitalista y de la acumulación del capital industrial, cuestiones esenciales para comprender el funcionamiento de la economía capitalista y que faltan en el Manifiesto.

b) La corrección es que ya no puede decirse, como dice el Manifiesto que el obrero venda trabajo al capitalista por el salario; lo que vende es fuerza de trabajo, o sea, su capacidad creadora de valor nuevo durante la jornada.

IV. LA ALIENACIÓN

En el capítulo III del Manifiesto al hablar del socialismo alemán, Marx y Engels rechazan que los problemas sociales o básicos se consideran filosóficamente (véase lo dicho más arriba a propósito de la filosofía tradicional). Y así, rechazan por ejemplo, el tema de la alienación. Este tema es hoy muy discutido entre los marxistas; unos de ellos piensan que se trata de un resto idealista (procedente de Hegel) en Marx. Otros piensan en cambio, que es un tema esencial al marxismo. Por esa división los ideólogos antimarxistas que escriben sobre Marx, han encontrado aquí un terreno muy adecuado para crear confusión y división en el movimiento revolucionario (especialmente entre las fuerzas de cultura, estudiantes, etc.). Naturalmente, no se consigue nada si frente a esos intentos se contrapone sólo una mera ignorancia del problema.

El enfoque del tema de la alienación en los textos clásicos del marxismo es en resumen el siguiente:

a) Antes del Manifiesto: Marx ha hablado de alienación en el sentido general siguiente: el hombre ha estado siempre sometido, como si fuera fuerzas por completo independientes a él, a cosas que él mismo crea, como son las relaciones interhumanas (la organización económico-social y política, las ideas religiosas, las ideas morales o jurídicas y también los productos de su trabajo. Aunque son obra suya, las creía y las sigue creyendo poderes externos independientes que mandan sobre él; a eso se llama estar alienado (Puede verse al respecto: K. Marx, Manuscritos económico-filosóficos, publicado por Alianza editorial de Madrid. Ha de observarse que en su juventud Marx daba poca importancia a las relaciones económicas que apenas había estudiado aún).

b) En el Manifiesto: Marx y Engels se desentienden de consideraciones filosóficas tan generales, y ven en los autotitulados socialistas alemanes que se ocupan de ellos como los únicos o los más importantes del socialismo unos paralizadores de la acción socialista concreta. Hoy puede decirse lo mismo de la mayoría de los filósofos antimarxistas que escriben sobre el tema de la alienación (como el libro del jesuita Calvez).

c) Después del Manifiesto: Marx (en el libro I del Capital, habló de un fenómeno por él descubierto al que llama «fetichismo de la mercancía» que consiste en los siguiente: cuando un producto de la actividad humana –un pan, por ejemplo– pasa al mercado, cobra en el mercado un valor de cambio que es un valor abstracto, una relación matemática del cambio de ese producto por otros. Esa cantidad abstracta puede expresarse en dinero; por ejemplo, el pan vale 5 ptas. El valor de cambio no coincide con el valor de uso que es el valor nutritivo, estético, moral, etc. del pan, desde las calorías que da a quien se lo coma, hasta sus cualidades de sabor, tacto, etc. El producto humano dotado de valor de cambio se llama mercancía y la economía en que los productos parecen de manera general como mercancías se llama economía mercantil. Pues bien: las mercancías a pesar de ser obra de los hombres, está regida por leyes que son independientes de la voluntad de quienes han producido los bienes, así como independientes de la voluntad de los consumidores, de quienes aprovechan su valor de uso; esas leyes son a menudo incluso contrarias a su voluntad.

La sociedad burguesa, y especialmente la capitalista, generalizan la economía mercantil, mercantilizan casi todas las relaciones humanas: hasta la prestación de un médico, de un sacerdote, de un artista se convierte en una mercancía. El valor de cambio penetra incluso en estas relaciones tan directamente personales. Por eso la sociedad capitalista presenta en general las relaciones entre personas como regidas por las leyes objetivas de la mercancía, independientes de la voluntad de esas personas. El producto humano convertido en mercancía se ha vuelto un «fetiche» como el fetiche del salvaje primitivo, la mercancía está producida por el hombre, pero el hombre se somete a ella como el primitivo al fetiche. El mundo humano dominado por el fetiche-economía, se «fetichiza» todo él y el hombre que en él viva es un «fetichista» a la fuerza.

d) En los últimos años de Marx: éste y Engels, al hablar de la sociedad comunista como «reino de la libertad» y del comunismo como la liberación del hombre, piensan que, en la sociedad comunista, la producción no causará esa fetichización de los productos ni el fetichismo generalizado por la economía capitalista (puede verse sobre esto K. Marx, Crítica del Programa de Gotha, editado por la editorial Ricardo Aguilera de Madrid).

Este breve repaso permite seguramente pensar que se equivocan los marxistas que consideran el tema de la alienación como no marxista. En todo caso, es hoy un punto de discusión importante.

V. EL IGUALITARISMO

Se entiende por igualitarismo la aspiración a la igualdad, pero hay que precisar. La desigualdad existente puede ser de tipo natural (unos más listos o fuertes que otros) o social (diferencias de clases). Por el texto del Manifiesto puede verse que el comunismo marxista pretende destruir las sociedades divididas en clases, pero que no ha sido igualitarista en el sentido acientífico anarquizante ni siquiera en sus comienzos.

II. ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA

Es probable que en 1847-48 Marx y Engels no creyeran que la sociedad capitalista consiguiera resistir durante tanto tiempo como está resistiendo. El hecho de que Lenin tuviera que señalarse a sí mismo la tarea de escribir sobre la estructura económica de tendencia monopolista de finales del siglo XIX y actual [XX], es un indicio bastante convincente de ello. Por esta razón en análisis de la sociedad capitalista que hay en el Manifiesto no corresponde suficientemente con la situación de la sociedad de hoy. Marx y Engels, al suponer poca vida al capitalismo, no previeron seguramente fases de desarrollo y rasgos del mismo que quizá ya se podían percibir en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso la ideología burguesa dispone en este campo, el del análisis de la sociedad capitalista y su evolución, de una serie de conceptos de propaganda cuya consideración es útil para el desarrollo del marxismo.

1. LAS DOS CLASES ÚNICAS

El Manifiesto afirma que la sociedad capitalista tiende a dividirse en dos clases únicas, la capitalista y la proletaria. A esto se opone hoy la ideología burguesa y en general conservadora con dos afirmaciones principales: la primera es una simple confusión de conceptos, pero la segunda es más seria.

a) La primera es: que los obreros muy calificados de las industrias más adelantadas, que a veces «tienen coche», al igual que los empleados (trabajadores de la banca, de las oficinas, etc.) constituyen una nueva clase media; que los técnicos y los funcionarios constituyen otra; o se dice que «el conflicto social se ha desplazado de la producción al consumo». Todas estas afirmaciones se basan en un concepto de clase que no es el marxista. Una clase es, según el concepto marxista, un conjunto de individuos definido por su relación con los medios de producción. Y ni los obreros «con coche», ni los empleados, han alterado sus relaciones con los medios de producción; éstos siguen siendo propiedad del capital. Y tampoco altera este hecho el aumento del consumo cuando se produce.

b) La segunda objeción, la más importante, es la siguiente: la gran industria capitalista desarrolla la necesidad de pequeñas industrias a veces artesanales, no capitalistas propiamente dichas. Por ejemplo, electricistas, fontaneros, etc. Estos artesanos constituyen una tercera clase intermedia; son en efecto, propietarios de los medios de producción que ellos mismos usan; pero éstos no son suficientes para explotar la fuerza de trabajo ajena de un modo considerable y permanente; luego no son capitalistas.

La cuestión es si esta situación puede ser duradera y compatible con el progreso de la economía capitalista, o si no es más bien un residuo anticuado. Ya hay grandes empresas de servicios técnicos y hasta científicos, o compañías capitalistas que suplen trabajos anteriormente artesanales del tipo pintado, albañilería, empapelado, reparaciones eléctricas, etc. Por otra parte, el estado burgués probablemente puede mantener de un modo artificial pequeñas empresas artesanales, como mantiene artificialmente en muchos países la existencia del pequeño propietario agrario. Pero esto último es un gesto político, no económico, que constituye un freno a la producción capitalista misma.

La confusión posible en esta cuestión es la siguiente: una cosa es que con la gran industria capitalista y su evolución, sea naturalmente compatible con una industria artesana, cuyos miembros formarían efectivamente una clase media entre el proletariado y la clase capitalista, y otra cosa es que con la gran industria y su evolución sean compatibles industrias pequeñas o menores, pero también capitalistas, pues en este caso no hay una tercera clase, sino una capa especial de la burguesía capitalista tal vez con más matices y complicaciones de las previstas por los clásicos del marxismo.

Por último, debe observarse que las tesis marxistas al respecto, las tesis de las dos clases únicas, son lo que se llama «leyes de tendencia» o simplemente «tendencias». Las cosas que afirman las ciencias sociales son diferentes de las que afirman las ciencias formales, como por ejemplo la geometría; en geometría una línea no puede ser más o menos recta, sino que es recta o no lo es; una sociedad capitalista en cambio, puede serlo en más o en menos, esto es, las relaciones de producción capitalistas, aparte de ser predominantes, pueden entrar en más o menos zonas de la vida social. Así, en nuestro país, la entrada masiva de los monopolios en el sector de los servicios (el turismo, por ejemplo), es relativamente reciente.

2. EL ESTADO BURGUÉS COMO ADMINISTRADOR DE LOS INTERESES DE LA BURGUESÍA

Esta tesis sugiere una discusión acerca de los siguientes puntos:

a) En qué medida la lucha de la clase obrera en los últimos ochenta años perturbe esa función del estado burgués.

b) En qué medida la división de la misma burguesía en capas y grupos de interés (por ejemplo, propietarios agrarios, propietarios industriales, rentistas…) hace indirecta esa función del estado, es decir, impide que el estado burgués pueda ser un administrador eficaz de todos los intereses de todas las capas burguesas al mismo tiempo.

c) En qué medida el tránsito del capitalismo competitivo al capitalismo monopolista afecta a esa función del estado, es decir; si el sector monopolísta predomina sobre todos los demás sectores burgueses, en qué medida el estado puede hacerse eco de los intereses del sector no monopolista y ser «democrático» para toda la burguesía.

3. EL CAMBIO EN LA SOCIEDAD BURGUESA

La tesis del Manifiesto según la cual es característico de la sociedad capitalista un cambio rápido en la producción misma puede parecer contradictoria con el «núcleo» del Manifiesto, que supone que un cambio en las relaciones de producción es un cambio de toda la base social.