China y su estructura económico-social

Fernando H. Azcurra

En nuestro grupo de «Debat polític i social» discutimos hace unos meses un artículo de Carlo Formenti, «Notas sobre el marxismo sinizado», sobre el que el autor nos presenta los siguientes comentarios.

Comentarios a «Notas sobre el marxismo sinizado» de Carlo Formenti. (febrero 4, 2025).

Formenti se presenta, en la nota, como un defensor de lo que él considera una China socialista ante quienes desde la derecha hasta la izquierda refutan tal concepción. En el caso de la izquierda europea señala que ha olvidado casi de manera total la teoría marxista. Agrega, que China es el único ejemplo concreto del hecho de que el slogan de M. Thatcher (TINA. There is not alternative) es falso. Dice que es: «Un ejemplo, no un modelo, porque son precisamente las características peculiares del experimento en cuestión las que nos ayudan a comprender que no puede haber un modelo universalmente aplicable para la transición a una formación social poscapitalista».

Para reforzar su posición, se apoya en que: «… es la propia capa gobernante de la República Popular China que, no por casualidad, habla de “socialismo al estilo chino” y se declara inspirada por el método, los principios y los valores. de un marxismo “sinizado”».

Para desarrollar su planteo dice: «… me ocuparé de: 1) cómo China está tratando de “utilizar” algunos aspectos de la civilización capitalista occidental sin ser colonizada por ella;

2) qué desafíos y contradicciones debe enfrentar para consolidar la actual e inédita fase de su desarrollo que define como la “nueva normalidad”;

3) qué se entiende por marxismo sinizado y qué nuevos elementos presenta respecto a la teoría marxista “clásica”;

4) ¿Qué factores de inspiración extrae la actual élite china de la antigua y clásica tradición de su civilización milenaria? (Cheng Enfu escribe que la caja de herramientas del Partido Comunista Chino, es “una síntesis dialéctica de los materiales ideológicos proporcionados por tres sistemas del conocimiento: conceptos marxistas, aprendizaje occidental, aprendizaje tradicional chino”»).

Examinemos los argumentos que expone Formenti:

1) Utilización de la civilización capitalista sin ser colonizada.

La concepción básica de la cual parte Formenti consiste en «oponer» antitéticamente mercado y Estado; el neoliberalismo caracteriza al primero y el socialismo al segundo. No está demás decir que es este un plafond de exposición completamente erróneo, sencillamente porque, primero, es de un reduccionismo falaz, y segundo, porque tanto «los» mercados como el «Estado» existen y funcionan en el capitalismo sin que supongan una relación de antagonismo crítico. Sabido es que «mercados», en el capitalismo, es una especie de eufemismo para disfrazar la realidad del dominio omnímodo de las corporaciones monopolistas financieras que «administran» la economía toda como propiedad privada de una minúscula minoría de capitalistas, imponiéndose al resto de las relaciones productivas y comerciales menores, de manera que la pretensión de «libre mercado» es un cuento para incautos y distraídos.

Y en cuanto al Estado, ¿hay que señalar todavía su importancia y poder bajo el capitalismo para resaltar que de ninguna manera «se abstiene» de intervenir en «los» mercados? Entonces, mercado y neoliberalismo no es de ningún modo un adversario de Estado y su intervención económica para tacharlo de socialismo. Para ser prolijo hay que ser exigentemente claro de que propiedad pública no es un opuesto radical de propiedad privada si no se esclarece bajo qué tipo de sociedad funcionan, qué clases sociales constituyen el «modo económico-social de producción» y qué clase social administra el poder del Estado ya que no existe «el» Estado como institución por encima de los antagonismos sociales.

Formenti se apoya en la exposición que hace Cheng Enfu, economista chino, en su obra Dialéctica de la economía china, quien explica el «milagro» del desarrollo de China «describiendo las características de un dispositivo que se basa en cuatro sistemas coordinados e interconectados: 1) un sistema de múltiples derechos de propiedad basado en la propiedad pública; 2) un sistema de distribución multifactorial basado en la mano de obra; 3) un sistema de mercado dirigido por el Estado; 4) un sistema abierto multifacético y autosuficiente».

«La idea básica que inspiró las reformas implementadas a partir de finales de los años setenta fue la de construir un modelo de “doble fuerza”, es decir, sumar las ventajas generadas por la coexistencia de un gobierno fuerte con un mercado fuerte, una paradoja inconcebible para una Teoría económica que sitúa ambos términos en radical oposición: si el mercado domina el Estado se retira y viceversa».

Los llamados, por Formenti, cuatro sistemas coordinados e interconectados son, en definitiva, la existencia de: i) derechos de propiedad; ii) distribución de lo producido; iii) Intervención del Estado en la dirección y control de los mercados; iv) Economía abierta autosuficiente. Derechos de propiedad ¿de quiénes? Pues de los capitalistas privados nacionales y extranjeros; del campesinado; y del Estado en su calidad de propietario público. Hay por tanto tres propietarios. ¿Y los trabajadores asalariados? Pues ¡no son propietarios de medios de producción! son sólo propietarios de su fuerza de trabajo (Ft), esto es, «venden» el uso de Ft a los privados y al Estado, exactamente igual que bajo el capitalismo privado occidental y oriental. Distribución «multifactorial» (¿?) basado en la mano de obra ¿qué quiere decir? Es de suponer que el valor de la producción total se distribuye entre trabajadores asalariados manuales, trabajadores asalariados de «gestión o administración», tanto en el capital privado como estatal, y en la fracción de los trabajadores asalariados del campo (peones de campo). Pero entonces ¿están excluidos los capitalistas privados y sus ganancias, asi como también el Estado y los beneficios de sus empresas? ¿Y la fracción que corresponde al capital constante y su renovación? Dirección estatal, es imposible que tanto el economista chino como el sociólogo Formenti desconozcan la existencia de propiedad estatal bajo el capitalismo privado. Claro es: no tiene la función económica, política e ideológica de lo que sucede en China, pero no es de ninguna manera una «exclusividad» china. Renault, por ejemplo, es una empresa de propiedad del Estado francés ¡y vaya si tiene importancia en la rama automotriz no sólo en Francia! Tales empresas bajo este capitalismo influyen en el funcionamiento del capital global, no se oponen a los mercados particulares, pero por su magnitud económica y de inversión impactan no sólo en la rama específica sino en las numerosas empresas que actúan como abastecedoras dependientes de la matriz automovilística. Además, el Estado capitalista privado subsidia, favorece y estimula la acumulación privada e influye en la variación cíclica de la producción del capital. Sistema abierto, por supuesto que los países centrales, poderosos, han construido «su» sistema abierto entre ellos pero proteccionistas ante competidores y, sobre todo, respecto de la periferia capitalista a la que sigue explotando en calidad de proveedoras de recursos agrarias, ganaderos, químicos, mineros, cual ramas de su economía central, y muy pequeña porción de mercancías industriales como complemento de las gigantescas empresas «nacionales» en sus países y en el extranjero dominado, habiendo «copado» sus mercados internos. Bajo el capitalismo también se da el caso de «gobiernos fuertes con mercados fuertes», con lo cual cuando el mercado domina, el Estado burgués no se retira.

Así pues, China tiene todas las «características» del capitalismo: clases sociales, trabajadores explotados en su calidad de asalariados, Estado propietario, capitalistas propietarios, campesinado propietario, mercancías, mercados, producción de valor y de plusvalor etc… ¿Nada de socialismo? ¡Nada! Y esto, aunque es preciso señalar, que el autor da por sentado que hubo socialismo en Rusia (Colapso del socialismo en Rusia, dice), pero en otro fragmento dice que «… el gobierno nunca ha dejado de mantener el timón hacia el objetivo de marchar hacia nuevas formas de democracia popular más avanzada y de transición al socialismo…». De manera que el propio Formenti parece desdecirse ya que no es lo mismo hablar de socialismo que hacerlo de «transición hacia…»; además Formenti dice que se trata de un «experimento» como «ejemplo», no que es un «modelo» de sociedad postcapitalista sino más bien la aplicación de un «marxismo sinizado» por las características especiales de China como sociedad y que esta es una auténtica adaptación del marxismo para interpretar y comprender lo que es la China actual que se debe poner en práctica y no un marxismo «universal» aplicable a todos los fenómenos habidos y por haber. Este dislate es sólo «exclusividad» de Formenti, jamás nuestros grandes maestros sostuvieron esta tontería y quienes lo desfiguraron y tergiversaron en su nombre no fueron ni son analistas teóricos materialistas. «Socialismo», «transición hacia el socialismo», «sistema», «marxismo sinizado», «experimento», ¿qué tipo de sociedad, en definitiva, es China para Formenti? Es socialista, pero está en «transición», es un sistema, pero más bien un «experimento» …

2º) Desafíos y contradicciones debe enfrentar para consolidar la actual e inédita fase de su desarrollo que define como la «nueva normalidad».

Formenti sigue en toda la línea lo expuesto por Cheng Enfu y, en este parágrafo, nada hay de gran importancia desde el ángulo teórico. Se ocupa de señalar que la implementación de las políticas del PCCh generó «contradicciones» inevitables y que se halla dedicado a la resolución de las mismas, originadas en el desarrollo económico «extensivo», que en adelante se debe adoptar el camino de una economía «intensiva», innovadora, incrementar las inversiones en ciencia y tecnología para alcanzar un alto nivel de productividad y mejoría de toda la economía, volcándose más hacia el consumo interno como su base y objetivo, que a las exportaciones.

3º) Qué se entiende por «marxismo sinizado» y qué nuevos elementos presenta respecto de la teoría marxista «clásica».

Cambiar el paradigma teórico del marxismo.

Formenti no se anda con vueltas ni dudas, pretende que, para poder «entender» el caso de China y su «experimento», junto con «las contribuciones más innovadoras de la revolución china a la teoría marxista», es necesario proceder «… no a un trivial «ajuste´´ de la teoría, sino a un real cambio de paradigma». ¡No es poca cosa! De manera que en rigor no se trataría de «precisar» la teoría de Marx, sino directamente de cambiarla porque no está en condiciones de penetrar en los arcanos novedosos de lo que es la sociedad china y su estructura económico-social. Cierto es que él apunta a refutar con esto a los kautskianos de la Segunda Internacional, a reformistas de izquierda y a muchos trotskistas, cuando éstos se referían a la inmadurez de Rusia para construir el socialismo, pero esta referencia carece de importancia porque esa cuestión está ya resuelta hace décadas en el debate marxista por parte del propio Marx cuando en 1877, Marx en una nota (que finalmente no envío a su destinatario) a Otiechestvennie Zapiski (Anal de la Patria) fijaba su posición de modo claro y tajante: «El capítulo sobre la acumulación primitiva no pretende más que trazar el camino por el cual surgió el orden económico capitalista, en Europa Occidental, del seno del régimen económico feudal. Por ello describe el movimiento histórico que, al divorciar a los productores de sus medios de producción, los convierte en trabajadores asalariados (en proletarios en el sentido moderno de la palabra), al tiempo que convierte en capitalistas a quienes poseen los medios de producción… Ahora bien ¿qué aplicación a Rusia puede hacer mi crítico de este bosquejo histórico? Únicamente esta: si Rusia tiende a transformarse en una nación capitalista a ejemplo de los países de la Europa occidental –y por cierto, que en los últimos años ha estado muy agitada por seguir esta dirección– no lo logrará sin transformar primero en proletarios a una buena parte de sus campesinos; y en consecuencia, una vez llegada al corazón del régimen capitalista, experimentará sus despiadadas leyes, como las experimentaron otros pueblos profanos. Eso es todo. Pero no lo es para mí crítico. Se siente obligado a metamorfosear mi esbozo histórico de la génesis del capitalismo en el occidente europeo en una teoría histórico‐filosófica de la marcha general que el destino le impone a todo pueblo, cualesquiera sean las circunstancias históricas en que se encuentre…»

Marx alude luego a cómo hubo durante el período del derrumbe romano la creación de condiciones muy parecidas a las que generaron el capitalismo, pero eso no concluyó en su aparición, sino en el surgimiento de las relaciones feudales; ocurrió pues otro desenlace. Y concluye, renglones adelante del siguiente modo: «Estudiando por separado cada una de estas formas de evolución y comparándolas luego, se puede encontrar fácilmente la clave de este fenómeno, pero nunca se llegará a ello mediante el pasaporte universal de una teoría histórico‐filosófica general cuya suprema virtud consiste en ser supra‐histórica».

Así pues, no hay en Marx ningún «modelo lineal» de desarrollo histórico de las sociedades para todos los tiempos y lugares, cosa ésta que cualquier buen lector de su obra concluiría de manera sencilla y honrada, sin apelar a la aclaración del propio Marx ante personas de corto alcance de comprensión que desfiguran su pensamiento y lo convirtieron en una ridícula caricatura ¡que es lo que justamente hicieron los «oportunistas» kaustkianos‐plejanovianos‐stalinistas metidos a intelectuales «marxistas»! Inventaron la secuencia positivista comtiana lineal para todas las sociedades en todos los tiempos y en cualquier lugar.

Es este «pasaporte universal» el que está detrás de los argumentos de quienes decían que la revolución en los países periféricos («Tercer Mundo»; «países subdesarrollados»; «países retrasados»; hoy denominados «países emergentes»), dado que estaban con relaciones «feudales» requerían pasar primero por el camino burgués (el capitalismo) y, luego, cuando éste ya está instalado, ¡ah! Entonces sí: ¡hagamos la revolución proletaria! Este pasaporte fue tomado por Stalin y sus burócratas dogmáticos e impuesto a todos los Partidos Comunistas del mundo. Pero todavía hoy hay muchísimos intelectuales y militantes que, sin ser stalinistas y hasta siendo opuestos a él y sus ideas, sin embargo, tienen en su cerebro el «modelito universal». Lo cierto es que ni en Marx ni en Engels hay «ley» universal alguna que dictamine que para eliminar las clases y superar la explotación del trabajador haya que… ¡inexorablemente pasar antes por el capitalismo!

Otro ejemplo más, si se quiere. Marx en su respuesta V. Zasulich en 1881, quien le planteaba exactamente el mismo problema, redactó hasta tres borradores y al final le respondió con un texto muy breve en el cual se puede ver que adopta una posición del siguiente tipo: «El análisis presentado en El capital no da, pues, razones, en pro ni en contra de la vitalidad de la comuna rural, pero el estudio especial que de ella he hecho, y cuyos materiales he buscado en las fuentes originales, me ha convencido de que esta comuna es el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia, pero para que pueda funcionar como tal será preciso eliminar primeramente las influencias deletéreas que la acosan por todas partes y a continuación asegurarle las condiciones normales para un desarrollo espontáneo».

¿En qué consistiría el cambio necesario de la teoría? Pues en reconocer que cada proceso revolucionario de cambio en la lucha contra el capitalismo, que se ha desplegado y se despliega en el mundo «aporta» aspectos específicos, históricos, culturales, geográficos, económicos, etc. que «retarían» a la teoría conocida. Así el «socialismo ruso» aportó sus particularidades, el socialismo chino hace lo mismo dentro de una cultura milenaria; él no lo menciona, pero es lógico que el socialismo vietnamita debe también aportar sus características propias, como también en el caso de Cuba su «socialismo cubano»; de manera que cada «experiencia» habría impactado al «paradigma» y obligaría a cambiarlo, permanentemente. Así es como nos encontramos con el hecho que las formas empíricas de estas sociedades «rectificarían», cuando no invalidarían, la teoría materialista de las sociedades elaborada por Marx.

Formenti parece no detenerse a pensar que el capitalismo también muestra «características empíricas» de su evolución y desarrollo: el capitalismo inglés no ha sido el ejemplo que siguieron los países capitalistas posteriores; Francia tomó formas revolucionarias por oposición a Inglaterra que si tuvo sus momentos conflictivos adoptó un modo más «reformista»; los EE.UU. lo hicieron de modo diferente, debieron independizarse de Inglaterra, y así sucesivamente ocurrió con cada uno de aquellos países que se fueron desarrollando por la vía capitalista, pero ¿podrá decir Formenti que por estas diferencias histórico empíricas el capitalismo como «modo social de producción» debe ser cambiado? ¿Qué el «paradigma» o teoría del capital debe ser modificado, rectificado, etc.? ¿Por qué él mismo denomina que todos ellos son países «capitalistas» si presentan tantas diferencias? El buen hombre muestra desconocer la diferencia de nivel entre la teoría y su relación con los fenómenos histórico-empíricos.

Quizás Marx pueda poner orden en el pensamiento de Formenti sobre este punto, cuando se refiere que el «modo u organización del trabajo» es sinónimo de «modo de producción». Y éste es el que determina la forma específica de Estado, que en el caso del capital es: Estado burgués (privado) o Estado protoburgués (Estatal‐burocrático). Entonces, igual base económica, o sea, igual explotación asalariada del trabajador. Escribe Marx: «La forma económica específica en la que se le extrae el plustrabajo impago al productor directo determina la relación de dominación y servidumbre, tal como ésta surge directamente de la propia producción y a su vez reacciona en forma determinante sobre ella. Pero en esto se funda toda la configuración de la entidad comunitaria económica, emanada de las propias relaciones de producción, y por ende, al mismo tiempo, su figura política específica.

En todos los casos es la relación directa entre los propietarios de las condiciones de producción y los productores directos – relación ésta cuya forma eventual siempre corresponde naturalmente a determinada fase de desarrollo del modo de trabajo y, por ende, a su fuerza productiva social–, donde encontraremos el secreto más íntimo, el fundamento oculto de toda la estructura social, y por consiguiente también de la forma política que presenta la relación de soberanía y dependencia, en suma, de la forma específica del estado existente en cada caso. Esto no impide que la misma base económica –la misma con arreglo a las condiciones principales–, en virtud de incontables diferentes circunstancias empíricas, condiciones naturales, relaciones raciales, influencias históricas operantes desde el exterior, etc. pueda presentar infinitas variaciones y matices en sus manifestaciones, las que sólo resultan comprensibles mediante el análisis de estas especiales circunstancias empíricamente dadas». Es de esperar que esta explicación le resulte esclarecedora y definitiva a Formenti y lo ayuden a pensar en términos materialistas rigurosos. (El Capital; Siglo XXI; Bs. As. III; 8; pág. 1007. Énfasis FHA).

Para justificar esta su postura expone algunos ejemplos y, en particular, los cambios que la realidad de la Rusia de principios del siglo XX le impuso a Lenín y al bolchevismo gobernante. Cita a Vladimiro Giacché, respaldándolo cuando señala que: «Hasta 1919/20, Lenin todavía estaba convencido que el monopolio estatal sobre el comercio debía ser reemplazado por una distribución organizada según un plan, pero en los años inmediatamente siguientes se distanció de la izquierda bolchevique que creía que era posible pasar al socialismo sin una transición».

A este punto de vista Lenin respondió argumentando que esta fase de transición no sólo sería inevitable, sino prolongada y caracterizada por la persistencia de las relaciones mercantiles y monetarias. Además, ya en 1918, había respondido a quienes afirmaban que la revolución bolchevique no había establecido el socialismo sino una forma de capitalismo de Estado afirmando: «También estamos lejos del final del período de transición del capitalismo al socialismo (…). Sabemos lo difícil que es el camino que lleva del capitalismo al socialismo, pero tenemos el deber de decir que nuestra república soviética es socialista, porque hemos emprendido ese camino. Por lo tanto, tenemos razón al decir que nuestro Estado es una república socialista soviética».

El problema planteado a los bolcheviques y Lenín, no debe ser expuesto y darlo por resuelto con dos breves párrafos y seguir adelante, porque hacerlo es simplificarlo y desfigurar las posiciones de Lenín, quien irá manifestando cambios drásticos y hasta contradictorios en sus ideas. Veamos. Todavía en 1919 Lenín mantenía (con todo el CC del Partido) que lo que se estaba haciendo en Rusia, en medio de dificultades inmensas de todo tipo, era la construcción del socialismo; una sola transcripción entre tantísimas que podrían hacerse: «El socialismo es la supresión de las clases. Para suprimir las clases lo primero que hace falta es derrocar a los terratenientes y capitalistas. Hemos cumplido esta parte de la tarea, pero es sólo una parte y no la más difícil. Para acabar con las clases es preciso, en segundo lugar, suprimir la diferencia existente entre obreros y campesinos, convertir a todos en trabajadores. Y no es posible hacerlo de la noche a la mañana». (V.I. Lenín. Obras Completas; Editorial Cartago; 1960; Bs. As. Tomo XXX, pág. 106. Nov. 1919. Énfasis Lenín).

Pero a partir de 1921 Lenín insta al Partido a dar un viraje completo de enorme importancia, había que terminar con que se podía construir rápidamente el socialismo, se imponía reestablecer relaciones mercantil capitalistas que produjeran para los mercados y se recuperara el comercio y el consumo para abastecer a la población rusa hambreada y empobrecida. El camino fue la NEP, o sea, reestablecer las relaciones capitalistas como medio para llegar al socialismo (¿?).

Por supuesto, comenta Formenti, si se toma la desaparición de la producción de mercancías como único parámetro del carácter socialista de una sociedad, ni la Rusia de los años 20 ni la China de Mao podrían considerarse socialistas, ni tampoco la China de Deng. ¡No! No es la desaparición de la producción de mercancías el fundamento estructural del cambio de la sociedad capitalista a la socialista, es la eliminación de la burguesía como propietaria de los medios de producción y su transformación en Mp de producción social siendo los trabajadores sus dueños efectivos, esto es, ¡desaparición del trabajo asalariado! algo que Formenti demuestra no tener en cuenta para nada.

Afirma Formenti que esto no quita a los comunistas chinos el derecho de reivindicar, como había hecho Lenin, el carácter socialista de la República Popular China. Naturalmente, tanto las posiciones de Lenin sobre la NEP como las de las reformas chinas de los años 1970 son «heréticas« comparadas con la concepción del socialismo desarrollada por Marx y Engels en la segunda mitad del siglo XIX (12) y «canonizada« por la Segunda Internacional.

Los hechos mencionados por Formenti no son «heréticos», son procesos históricos sociales que de por sí no invalidan ni desautorizan la concepción teórica sobre la cuestión del socialismo; lo teóricamente erróneo, de cabo a rabo, es creer que cada manifestación empírica ya introduce refutaciones inmediatas en las categorías analíticas y, por tanto, en la teoría materialista de Marx y Engels. Esto ya ha sido aclarado en los párrafos anteriores que muestran lo inaceptable de lo que expone Formenti sobre el problema.

Escribe Formenti que si bien Marx y Engels consideraban el socialismo como una breve fase de transición hacia el comunismo, esta nueva visión lo representa como un modo de producción por derecho propio, en el que persisten las clases y el conflicto de clases, por lo que su llegada al comunismo –debe considerarse como un proceso muy largo -objetivo estratégico no es un evento «destinatario« sino una posibilidad cuya realización depende del resultado de los conflictos sociales en cuestión.

¡He aquí claramente expresado el error teórico de Formenti & Cia. identifica el capitalismo de Estado como un «modo de producción por derecho propio»! ¿Podría afirmar Formenti que, como el desarrollo de los EE.UU. es tan específico que lo diferencia de los demás, representa una «nueva visión» como un modo de producción también con derecho propio? De seguro él dirá que esto es un disparate mayúsculo. Pues bien, este disparate es del mismo tenor en el que él incurre al referirse al socialismo, a la teoría materialista y los retos que el «ejemplo» chino le plantea al marxismo.

A quienes sostienen que las reformas chinas han vuelto a poner en primer plano la ley de la plusvalía y, por tanto, la explotación de la fuerza de trabajo, les responde que en una economía socialista definida como antes, la ley de la plusvalía está encarnada en la ley de

la propiedad pública, en el sentido que la plusvalía creada por los trabajadores de las empresas públicas va al Estado o a la comunidad, insiste Formenti.

El plusvalor creado por los trabajadores de las empresas públicas va al Estado o a la comunidad. i) la clase trabajadora asalariada china produce «plusvalor»; ii) tal plusvalor se lo apropia el Estado no es de propiedad de la clase en condiciones de trabajo «asociado», no es ella la que decide en conexión con el resto de las empresas asociadas su destino y distribución. Esto no lo sabe Formenti o, si lo sabe, lo mal interpreta.

4º) Confucio y el socialismo chino

«Pero veamos qué características del confucianismo pueden compararse con los principios y valores del socialismo al estilo chino (sin olvidar que las analogías entre ideas desarrolladas en épocas separadas por milenios de historia presentan riesgos inevitables de malentendidos)».

«En primer lugar el concepto de armonía. Para el confucianismo, la armonía es un factor esencial para mantener el equilibrio del universo y una correcta relación hombre/naturaleza».

«… no considerando el antagonismo como un valor absoluto, sino como un momento vinculado a contingencias históricas concretas, donde el logro de la armonía entre los diferentes estratos del pueblo desempeña el papel de objetivo estratégico (en este sentido se entiende la afirmación de Cheng Enfu de que en la fase actual la contradicción principal no es la que existe entre las clases sociales, sino entre las demandas populares del bienestar y la insuficiencia de medios para alcanzarlo…» .

No antagonismo, equilibrio; no lucha de clases, armonía; no hay contradicción entre la clase trabajadora china y los capitalistas chinos; no hay contradicción entre los trabajadores asalariados estatales chinos y la burocracia gobernante en funciones de capitalistas estatales, dueños de los Mp, del Estado y de las FF.AA. El discurso enajenado ideológico de justificación de esta sociedad del capital es intolerable.

Digámoslo de una vez por todas: el discurso del PC chino, como en su época fuera también el del PCUS, es una elaboración de ideas desconectadas de la práctica socio-económico real, funciona como «falsa consciencia» ideológica, establecidas e impuestas desde el Partido-Estado por sus dirigentes, intelectuales y, también, por las instituciones «académicas» que se desempeñan como «censores» de lo que es «marxismo» y de lo que no es «marxismo», o sea, es el dogmatismo burocrático en acción, justificando una práctica no marxista con lenguaje pseudo-marxista.

Autoridad y sometimiento disciplinario de los burócratas administradores

«Para el confucianismo, la autoridad y el carisma de la élite -el buen gobierno- son la otra cara de la capacidad de cumplir con esta obligación y el pueblo acepta la autoridad no porque se la impongan por la fuerza, sino porque se le inculcan ciertos modelos de conducta, con ejemplos que viene de arriba. También en este caso es Daniel Bell quien destaca cómo el actual el masivo consenso de los ciudadanos chinos hacia su gobierno se basa en un mecanismo muy similar. Un consenso, en cualquier caso, muy superior al de los pueblos Occidentales». ¿Cuál «consenso» bajo el capitalismo? ¿«Consenso» en China, cuya élite gobernante como Partido Comunista Chino, no admite asociaciones sindicales de trabajadores ni derecho de huelga? ¡Lindo socialismo chino! ¡hermoso «marxismo sinizado»!

Remate: «Llegados a este punto, me parecen claras las razones por las que no creo que la revolución china pueda servir de modelo para quienes todavía creen en la posibilidad de derrocar la sociedad capitalista. El marxismo sinizado no puede serlo precisamente porque está sinizado, es decir, porque es el producto irrepetible de un camino histórico milenario, así como de las características socioculturales y económicas específicas que ese camino ha generado». Pero ¿cómo? ¿No dijo Formenti que «…para poder «entender» el caso de China y su «experimento», junto con «las contribuciones más innovadoras de la revolución china a la teoría marxista», es necesario proceder «… no a un trivial «ajuste´´ de la teoría, sino a un real cambio de paradigma», ahora se despacha con que no cree que la revolución china pueda servir de modelo para quienes todavía creen en la posibilidad de derrocar la sociedad capitalista; de manera que es un error su afirmación anterior, contradictoria, porque es un producto irrepetible de un camino histórico milenario ¿para qué serviría, entonces, «ajustar»; «modificar», «cambiar» el paradigma teórico? Para decirlo amablemente, Formenti no piensa lo que dice, lo que sí muestra es una increíble falencia de asimilación de la teoría analítica materialista de Marx, aunque él proclame que habla en su nombre y desde su teoría.

«… debemos preguntarnos: la revolución rusa no fue producto de un marxismo «rusificado«, tanto es así que la herejía de Lenin (como lo fue respecto de los cánones del marxismo de la Segunda Internacional) modificó la teoría para hasta el punto de cambiarle el nombre agregando el término marxismo, el de leninismo».

La revolución no fue producto de ningún marxismo rusificado, fue un producto objetivo de los antagonismos de clase entre terratenientes feudales, burguesía industrial y proletariado en rebelión.

La teoría materialista de análisis no fue afectada por la situación de los conflictos en Rusia; lo que se planteó fue que, en países «atrasados», «subdesarrollados», «periféricos», etc. aparece la necesidad de crear las bases materiales más modernas y sólidas como antesala de la construcción del socialismo, por lo que «emergió» el debate ¿qué clase llevará a cabo aquella tarea «previa»? ¿La burguesía? No. ¿El proletariado? Tampoco dado su retraso económico, social y cultural, entonces… ¿quién o quiénes? Pues los Partidos Comunistas dueños del poder en reemplazo de la clase trabajadora, pero en su nombre y representación, a la que se mantuvo como asalariada bajo el poder de un Estado dictatorial y planificador, generando así un peculiar modo capitalista de producción estatal que poseía el «modo de explotación del capital» sin burguesía, pero con dueños estatales de las empresas que debían cumplir con los fines políticos y económicos del Partido y de los planificadores.

La teoría materialista de Marx no se modificó por la «herejía» de Lenín; fueron los intelectuales «oficiales» del PCUS, políticos y académicos quienes «agregaron» el término leninismo a «marxismo», convirtiéndolo en una ideología justificatoria de las barbaridades que se hicieron en nombre de Marx, Engels y del propio Lenín.

Formenti termina su escrito afirmando que en toda Europa se produjo la muerte de un marxismo occidental reducido a fórmulas abstractas. Pues debemos decir que sus propias fórmulas de un «marxismo sinizado», no son menos abstractas y estrafalarias.

Conclusión: no hay tal «marxismo sinizado» ni tampoco es necesario apelar a «confucianismo» alguno; lo que sí hay es «confusionismo» de un «Formenti sinizado».

P.S.

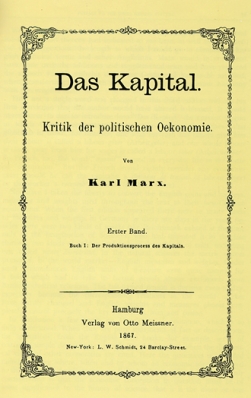

Pero es una obligación señalar una actitud de honradez intelectual y personal de Formenti cuando escribe que: «No es casualidad que, cuando un exponente de algún partido o movimiento que se proclama marxista (aunque pertenezca al círculo de los más cultos, o incluso de los intelectuales de profesión) declara haber estudiado El capital, es lícito sospechar que su afirmación se refiere al Libro I y, en el mejor de los casos, a algunas partes del II y del III. Mentiría si no reconociera que lo que acabo de decir también se aplica a quien esto firma: hasta hace poco, mis propósitos de estudiar en su totalidad la obra fundamental de Marx casi siempre se habían topado con la dificultad de sacar el tiempo y la energía necesarios de otras obligaciones». (Releyendo a Marx. Notas sobre los libros II y III de El Capital).

Aquí está, con claridad, la razón de sus insuficiencias teóricas dadas a conocer por él mismo. Es de celebrar esta su disposición a aprender, porque de seguro habrá de hacer que Formenti se convierta en un implacable crítico de sus posturas anteriores desde la lectura de los tomos II y III de El Capital, a los cuales le agregaríamos que haga lo mismo con el Libro IV, Teorías sobre el Plusvalor», porque allí se topará con el laboratorio analítico de Marx que enseña a pensar la realidad social desde las categorías crítico materialistas más estrictas, más allá de snobismos, modas y clichés que no superan el nivel de la vaciedad irreflexiva.