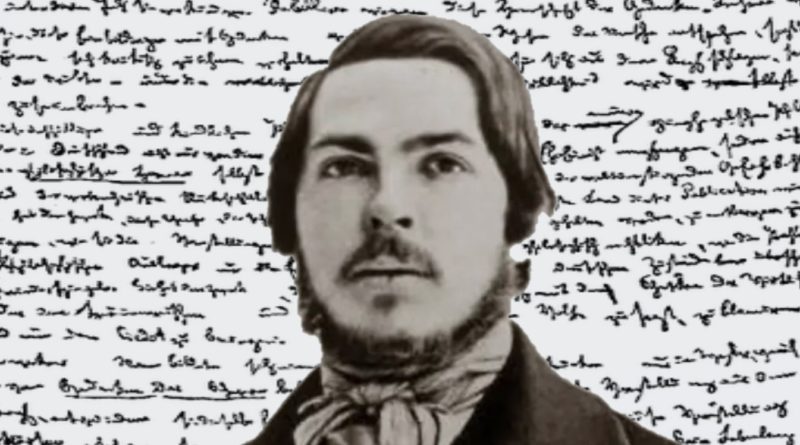

Donde se habla del engelsismo y de Friedrich Engels, nunca visto éste por el autor como un violín desafinado y secundario de la gran orquesta marxiana

Manuel Sacristán Luzón

Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión

Estimados lectores, queridos amigos y amigas:

Seguimos con la serie de materiales de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que estamos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, sobre Friedrich Engels, nunca desconsiderado por el autor.

Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=centenario-sacristan– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.

Algunas informaciones:

Nuevos libros: Manuel Sacristán Luzón, Seis conferencias, Barcelona: El Viejo Topo, 2025 (reimpresión; prólogo de Francisco Fernández Buey; epílogo de Manolo Monereo).

Manuel Sacristán Luzón, La filosofía de la práctica. Textos marxistas seleccionados (Irrecuperable, 2025). Edición y prólogo de Miguel Manzanera Salavert, epílogo de Francisco Fernández Buey).

Ariel Petruccelli: Ecomunismo. Defender la vida: destruir el sistema, Buenos Aires: Ediciones IPS, 2025 (por ahora no se distribuye en España). «…Recogeré unas cuantas botellas lanzadas al mar por dos de los pensadores más formidables que yo haya podido leer, y que significativamente se cuentan entre los menos frecuentados: Manuel Sacristán y Bernard Charbonneau.»

Dos nuevos artículos: Juan Dal Maso, «Manuel Sacristán y el marxismo del siglo XXI». https://www.laizquierdadiario.com/Manuel-Sacristan-y-el-marxismo-del-siglo-XXI.

Jordi Cuevas Gemar, «Sacristán: del ostracismo a los altares, o cómo beatificar al disidente sin tomarlo de verdad en serio» https://www.cronica-politica.es/sacristan-del-ostracismo-a-los-altares-o-como-beatificar-al-disidente-sin-tomarlo-de-verdad-en-serio/.

La revista Realitat publicó un número especial dedicado a Sacristán con artículos del propio Sacristán y de Víctor Ríos, Miguel Manzanera, José Sarrión, Lucía Aliagas Picazo, Enric Tello, José Luis Gordillo, Joan Pallissé, Jordi Mir y otros autores y autoras. https://www.realitat.cat/monografics/centenari-manuel-sacristan/.

El mientrastanto.e de junio publica un extenso artículo de Enric Tello: «Manuel Sacristán: ¿el primer marxista ecológico europeo?» https://mientrastanto.org/245/ensayo/manuel-sacristan-el-primer-marxista-ecologico-europeo/.

La grabación completa del acto «La Universidad en el pensamiento de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey» celebrado el pasado 5 de mayo. https://neuronasrojas.profesionalespcm.org/2025/06/05/acto_univeridad_sacristan_fim/

Un nuevo enlace: el encuentro del pasado sábado 17 de mayo en Barcelona: «Manuel Sacristán, militante comunista» (Giaime Pala, José Luis Martín Ramos, S. López Arnal) Centre Cívic Fort Pienc, Barcelona, https://www.youtube.com/watch?v=zZ00JhJwho0. ACIM (Associació Catalana d’Investigacions Marxistes).

Un tercer enlace: Canal Red, «Sacristán hoy» (19 de junio). Coordinadora: Montserrat Galcerán. Participación de Mario Espinosa, Alicia Durán, Jorge Riechmann, José Sarrión y SLA. https://youtu.be/T2b6qUgBLdw?

Más enlaces de interés: vídeos del Seminario organizado el pasado 2 de junio en Salamanca:

MAÑANA: https://www.youtube.com/live/gxcFw9NxQws?si=OGjSWha2JX5yB-Ve

TARDE: https://www.youtube.com/live/ACXyG6r2gWE?si=xy4yGq2tqzzuL-jj

Nuevo artículo del incansable amigo Víctor Ríos: «Manuel Sacristán, un pensamiento vivo y actual» https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/manuel-sacristan-pensamiento-vivo-actual_129_12304153.html.

Próximas actividades:

1. Congreso de Hermandades Ecológicas. UPF, Barcelona: sesión dedicada a Manuel Sacristán: 1 de julio: 9:30-11, aula 40.004. Moderador: José Sarrión Andaluz.

2. Simposio sobre Manuel Sacristán en Barcelona. Organizadores: Càtedra Ferrater Mora (Universitat de Girona) en coorganización con el Memorial Democrático de la Generalitat de Catalunya y en colaboración con la Fundación Neus Català. Fechas: miércoles 26 (tarde), jueves 27 (mañana y tarde) y viernes 28 de noviembre (mañana y tarde) en el Ateneu Barcelonès (Barcelona).

Izquierda Unida ha publicado un comunicado de apoyo a los actos del centenario: «Manuel Sacristán (1925-2025): 100 años de pensamiento crítico y lucha por un mundo ecosocialista».

Buena semana, muchas gracias.

ÍNDICE

1. Presentación

2. Revolución en España

3. Del prólogo al Anti-Dühring

4. El prólogo de OME-35

5. Anti-Dühring Agosto 1976. En la preparación de la edición OME.

6. Fichas comentadas.

7. El origen de la familia, la propiedas privada y el estado.

8. Sobre la familia

9. Tradición marxista y los nuevos problemas

10. Anotaciones de lectura

1. Presentación

Con meridiana claridad manifestaba Sacristán su consideración de Engels en una nota al pie de página de «Tres notas sobre la alianza impía», uno de sus primeros artículos marxistas:

«Al escolástico que después de laboriosa búsqueda consiga encontrar en Engels alguna frase que parezca decir lo mismo que lo que dice Tresmontant que son las tesis del marxismo –y tal como éste las formula– se le contestará: 1º que Engels no fue un Padre de la Iglesia, sino, junto con Marx y Lenin, uno de los tres grandes pensadores, en los cuales el proletariado –y la humanidad al mismo tiempo– consiguió la consciencia de su ser; 2º que Engels murió en 1895, y 3º que el que escribe estas notas tiene sobre Engels la tan decisiva como poco meritoria ventaja de ser un engelsiano vivo.»

De la Abadía de Montserrat, donde en 1962 impartió una conferencia sobre «Las dificultades del concepto de libertad» (no tenemos documentación sobre la misma), esta carta de agradecimiento por el envío del Anti-Dühring y La investigación científica del bibliotecario de la abadía, P. Robert Vilaró, fechada el 11 de marzo de 1971:

Sr. Dr. Manuel Sacristán

Barcelona

Distinguido señor:

Tengo el gusto de poder agradecer la amable atención que ha tenido para con nuestra biblioteca al obsequiarnos con las versiones de dos importantes obras: M. Bunge, La investigación científica y F. Engels, Anti-Dühring, y que me entregó mi antecesor en el cargo P. Taxonera.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerle, en la medida de lo posible y de su utilidad, los servicios de nuestra biblioteca, junto con el testimonio de mi admiración y respeto…

Años más tarde, en el coloquio de la conferencia «El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia», se le preguntó a Sacristán sobre el papel de Engels en lo referente al trabajo de Marx como científico y a su propia noción de ciencia. En su respuesta, Sacristán señaló que si utilizaba el mismo esquema de su exposición, «habría que situar a Engels directamente bajo la influencia hegeliana, en la forma que tiene el pensamiento de Hegel en la Lógica. Es decir, Engels, por así decirlo, es como un hegeliano que nunca hubiera leído la Fenomenología sino sólo la Lógica o la Enciclopedia, con una concepción mucho más formal y mucho menos histórica del método, de la aspiración sistemática, de la aspiración de conocimiento». Además, con un optimismo gnoseológico, con un optimismo sobre el conocimiento humano que quizá Marx no haya tenido nunca. Pero, a pesar de todo, remarcaba Sacristán, «la diferencia es de matiz».

De hecho, proseguía, la insistencia en presentar a Engels como persona de trabajo intelectual mucho menos fino, mucho menos cuidadoso que el de Marx, le seguía pareciendo a él, al cabo de los años, exagerada, a pesar de que reconocía que era un punto sobre el que él mismo tendría que autocriticar lo mantenido en una publicación de 1964. Por ejemplo, Marx, en cuestiones de la filosofía de la naturaleza, siempre se había dejado guiar por Engels. En cuestiones de pensamiento no habían discrepado mucho. Pero era verdad, comentaba Sacristán, que contra lo que había sostenido en 1964, «los manuscritos matemáticos de Marx, publicados el 68, son más finos que lo que Engels dice sobre matemáticas en el primer capítulo del Anti-Dühring y en la Dialéctica de la Naturaleza. Pero sólo más finos, no que sean un logro superior». Consiguientemente, él seguía sin ser partidario de una división a rajatabla entre pensamiento filosófico-científico de Engels y de Marx.

De igual modo, observaba Sacristán en su artículo sobre Marx para la Enciclopedia Universitas de 1973:

«En los Anales Franco-Alemanes apenas intervienen los franceses; en cambio, esta revista reúne, aunque sea por poco tiempo, las firmas de Feuerbach, Heine, Ruge, Marx y Engels. En torno a ella tiene lugar el encuentro de Engels y Marx que será determinante para ambos para el resto de sus vidas. La influencia de Engels sobre Marx es de extremada importancia. Marx, en París, se había relacionado con círculos socialistas, particularmente con Proudhon, y había asistido a reuniones políticas. Pero su interés en la clase obrera, y su interés por los estudios económicos, serán influidos decisivamente por la experiencia de Engels. Engels trabaja en la época en un libro de descripción de la situación de la clase obrera inglesa, sobre todo en torno a Manchester; y también trabaja en lo que llamará un “Esbozo de crítica de la economía política”. Este esbozo, publicado en los Anales Franco-Alemanes, será el gran estímulo para los estudios económicos de Marx. Aquellas influencias saint-simonistas que Marx recibió de su círculo familiar, y de la enseñanza de Gans en Berlín, se multiplican ahora en contacto con la historia de la Revolución francesa (particularmente de las últimas fases de esta Revolución), el contacto directo con los círculos socialistas franceses, las descripciones de Engels de la clase obrera inglesa, y las agitaciones de los círculos emigrados alemanes. El resultado es una implicación cada vez mayor de Marx en la actividad política».

Sobre algunos tópicos de las relaciones Marx-Engels, se expresaba así el autor en sus clases de Metodología de las Ciencias Sociales de finales de los setenta:

1. En el campo de las ciencias naturales, Marx pareció estar básicamente interesado en los ámbitos de la agroquímica y la geografía. El resto de las disciplinas apenas si fueron estudiadas por él. Engels, en cambio, fue un excelente conocedor de muchas otras materias.

2. La distinción entre diamat e histamat, normalmente atribuida a Engels, respondía al parecer a un asunto estrictamente administrativo: una distinción en el plan de estudios del ministerio de Educación soviético de los años 20-30. La misma idea de una teoría aplicable a la sociedad y otra a la naturaleza era, en opinión de Sacristán, sumamente discutible y no había estado presente en los inicios del desarrollo del marxismo. Una teoría social, como era el marxismo, no tenía necesidad de tener una prolongación en el ámbito de las ciencias de la naturaleza. Las consecuencias de tal actitud podían ser nefastas: lysenkismo.

3. La tesis engelsiana de que las ciencias iban a tener vocación dialéctica le parecía a Sacristán que podía dar origen a reflexiones interesantes como, por ejemplo, que la filosofía pura podía quedar reducida a cuestiones de método, quedando en muchos aspectos absorbida por las mismas ciencias que se dialectizarían, en el sentido de aspirar a conocimientos totalizadores.

Por su parte, John Bellamy Foster, en Dialéctica de la ecología. Socialismo y Naturaleza, p. 123, ha señalado: «Lo que ha quedado claro con el crecimiento de la ecología marxiana desde la década de 1980 es la estrecha conexión entre la crítica de la alienación económica y la alienación ecológica bajo el capitalismo. El reconocimiento de que éstas constituyen las dos caras de la crítica histórico-materialista se ha hecho cada vez más pronunciado en el contexto de la crisis ecológico planetaria. Todo ello exige la reunificación de la teoría marxiana, simbolizada por el retorno a Engels, y un intento de abordar el metabolismo universal de la naturaleza. Hay una necesidad urgente de trascender la actual forma alienada del metabolismo social capitalista con su mediación destructiva de la relación humana con la naturaleza a través de la producción generalizada de mercancías.»

2. Revolución en España

En su prólogo a «Revolución en España», el primer volumen de Marx y Engels publicado legalmente en España durante el franquismo (Sacristán escribió en nota: «El mérito de la edición, en circunstancias difíciles, corresponde a los editores de Ariel en la época, A. Argullós y J. M. Calsamiglia»), comentaba el traductor-prologuista:

Los artículos de Engels contenidos en este volumen componen tres series de desigual interés. Las dos primeras (partes cuarta y quinta) son fundamentalmente informativas. La otra (parte sexta) es la única muestra de literatura política militante en esta publicación.

Los artículos de Engels en Der Volkstaat sobre «la sublevación española del verano de 1873» –es decir, sobre la rebelión cantonal o federalista de aquel año– merecen atención en más de un respecto; pues aparte del interés que pueden tener para la contemplación de aquellos acontecimientos desde el punto de vista de la Primera Internacional, esos escritos ocupan un lugar en el proceso de clarificación de las concepciones políticas de los partidos marxistas frente a las ardorosas impaciencias del comunismo anarquista.

Los cuatro artículos están escritos con un pathos que exaspera aún más la ya acostumbrada dureza de estilo polémico de Engels. Acaso pueda explicarse esa circunstancia por el hecho de estar escritos menos de un año después de la batalla que terminó con la expulsión de Bakunin y Guillaume de la Internacional en el congreso de La Haya (septiembre de 1872). La lucha en el congreso había tenido momentos de dramática tensión, y uno de los más violentos había sido protagonizado precisamente por el propio Engels: «Engels dice que tenemos que decidir si la I.A.A [Internationale Arbeiter Assoziation (Asociación Internacional de Trabajadores)] debe seguir siendo administrada según principios democráticos o gobernada por un clique organizada secretamente y con violación de los estatutos de la I.A.A. Hay aquí presente seis personas que pertenecen a esa sociedad secreta: los cuatro españoles, Schwitzguebel y Guillaume. Guillaume interrumpe: “Eso es falso”. Engels continúa: “Tengo las pruebas aquí” (las saca de la cartera). Guillaume se ve obligado a retirar sus palabras.»

El Congreso descargó de su acusación a los cuatro delegados españoles, sin duda bakuninistas.

Pero la influencia de Bakunin en España quedaba de manifiesto. En los artículos aquí traducidos Engels atribuye a esa influencia la actitud apolítica de los dirigentes obreros españoles, actitud que privó a la joven república de una base proletaria unificada y organizada y atomizó la clase obrera en la extraña aventura cantonalista. Un hecho sin duda desconocido por Engels da notable fuerza a su interpretación política de los acontecimientos: la defensa de la Internacional hecha por Salmerón en el célebre discurso ante las Cortes de 1872. La interpretación de Engels puede resumirse en una frase del primer artículo, formulación del «politicismo» de los comunistas marxistas frente al «apoliticismo» de los comunistas bakuninistas: «España es un país tan atrasado desde el punto de vista industrial que no puede en absoluto hablarse de una emancipación completa e inmediata de la clase obrera. Antes de llegar a ello tiene que pasar España por varios estadios de desarrollo previos y superar totalmente cierto número de obstáculos. La república ofrecía una oportunidad para comprimir el proceso de esos estadios previos en el menor tiempo posible y para eliminar rápidamente aquellos obstáculos. Pero esa oportunidad solo podía aprovecharse mediante la intervención política activa de la clase obrera española» (p. 195). La intervención meramente violenta y apolítica que propugnó y realizó la Alianza anarquista es para Engels «un ejemplo insuperable de cómo no se hace una evolución». (p. 214)

Los artículos de Engels que cierran este volumen tienen, pues, para el lector español, junto con el evidente interés de su significación en la historia de la doctrina política marxista, el de su inmediata referencia a un capítulo no muy lejano de la historia de España, Tal vez incluso más lejano en los calendarios que en el tiempo social del país.

Fechado en Barcelona, 1º de mayo de 1959.

3. Del prólogo al Anti-Dühring

Último apartado de «La tarea de Engels en el Anti-Dühring», su prólogo para la traducción del AD de 1964.

En «La huella de Sacristán» (Del pensar, del vivir, del hacer, p. 87), Javier Muguerza observaba: «Aunque no sabría decir si mi opinión es compartida por el resto de mis compañeros de generación, el texto filosófico más significativo de Sacristán –el que más me impactó cuando lo leí y prolongó más duraderamente dicho impacto– fue para mí su ya clásico prólogo a la traducción castellana del Anti-Dühring de Engels, que empezó clandestinamente a divulgarse entre nosotros a finales de los años sesenta. El marxismo del que se hablaba en el texto era un marxismo bastante diferente del marxismo convencional y, por lo tanto, bastante más capaz que ese marxismo de atraer la atención de quienes no éramos marxistas, al menos desde un punto de vista filosófico».

La cuestión del «engelsismo»

La visible inmadurez de la exposición de la dialéctica marxista en el Anti-Dühring y en la Dialéctica de la Naturaleza, el hecho de que Hegel no sea sólo inspirador del pensamiento dialéctico de Engels, sino, a veces, idealista dominador del mismo, y la circunstancia de que, como consecuencia de ello, Engels asuma algunas actitudes metodológicamente regresivas y paralizadoras de la ciencia (el ejemplo visto del cálculo infinitesimal no es el único), son la base de un difuso estado de ánimo contrario a la obra de Engels. Ese estado de ánimo se encuentra sobre todo entre existencialistas y neopositivistas interesados por el marxismo, y también entre marxistas interesados por el existencialismo o el neopositivismo.

Es verdad que puede hacerse remontar a Engels uno de los peores rasgos de la tradición marxista, el que consiste según una eufemística expresión de Roger Garaudy, en «anticiparse» a los resultados de la ciencia1. Pero eso es verdad sólo parcialmente. Engels, que repetidamente manifiesta en el Anti-Dühring la principal virtud del intelectual, la modestia, no puede considerarse responsable de que cierta inveterada beatería insista en considerar su modesto manual divulgador como «una enciclopedia del marxismo»2. La causa principal de ese efecto paralizador del pensamiento científico positivo3 no es la limitación hegeliana de Engels, sino determinadas circunstancias difícilmente evitables, e inevitables en el pasado, de la relación del movimiento obrero con sus clásicos.

Por regla general, un clásico –por ejemplo, Euclides– no es, para los hombres que cultivan su misma ciencia, más que una fuente de inspiración que define, con mayor o menor claridad, las motivaciones básicas de su pensamiento. Pero los clásicos del movimiento obrero han definido, además de unas motivaciones intelectuales básicas, los fundamentos de la práctica de aquel movimiento, sus objetivos generales. Los clásicos del marxismo son clásicos de una concepción del mundo, no de una teoría científico-positiva especial. Esto tiene como consecuencia una relación de adhesión militante entre el movimiento obrero y sus clásicos. Dada esta relación necesaria, es bastante natural que la perezosa tendencia a no ser crítico, a no preocuparse más que de la propia seguridad moral, práctica, se imponga frecuentemente en la lectura de estos clásicos, consagrando injustamente cualquier estado histórico de su teoría con la misma intangibilidad que tienen para un movimiento político-social los objetivos programáticos que lo definen. Si a esto se suma que la lucha contra el marxismo –desde afuera y desde dentro del movimiento obrero, por lo que suele llamarse «revisionismo»– mezcla a su vez, por razones muy fáciles de entender, la crítica de desarrollos teóricos más o menos caducados con la traición a los objetivos del movimiento, se comprende sin más por qué una lectura perezosa y dogmática de los clásicos del marxismo ha tenido hasta ahora la partida fácil. Y la partida fácil se convirtió en partida ganada por la simultánea coincidencia de las necesidades de divulgación –siempre simplificadora– con el estrecho aparato montado por [Andréi] Zhdánov y Stalin para la organización de la cultura marxista. Es probablemente justo admitir que acaso esa simplificación del marxismo fuera difícilmente evitable durante el impresionante proceso de alfabetización y de penetración de la técnica científica en la arcaica sociedad rusa de hace cincuenta años. Pero hoy, a un nivel mucho más crecido de las fuerzas productivas tanto en los países socialistas cuanto en los capitalistas, la tarea de liberar al marxismo de la dogmática y clerical lectura de sus clásicos es tan urgente como para arrostrar por ella cualquier riesgo.

Ahora bien: el camino marxista que lleva a ese objetivo no pasa por la recusación de Engels. La tesis –antigua, pero hoy revitalizada sobre todo por el existencialismo francés– de que hay que liberar al marxismo de un «engelsismo» naturalista e ingenuo adjetivamente sobreañadido a la «sabiduría» social o humanista de Marx, empieza por ser históricamente falsa. La inmadurez del pensamiento dialéctico de Engels, al menos en lo que hace referencia a la relación entre concepción comunista del mundo y ciencia positiva de la naturaleza, se encuentra sin duda también en Marx. Cierto que en menor medida en la obra de Marx. Pero eso se debe principalmente a la «división del trabajo» que gobernaba la actuación de los dos fundadores del marxismo, según indica el propio Engels en el Anti-Dühring. Por esa división del trabajo, Marx no se ha visto en la necesidad de dar versiones generales, compendiadas y divulgadoras, de su pensamiento (la única vez que lo ha hecho, en La ideología alemana, ha entregado, es cierto, el manuscrito a la «roedora crítica de las ratas») y así ha podido concentrarse en la elaboración del material fáctico (El Capital) y en el «análisis concreto de la situación concreta» (sus artículos y estudios históricos). Es verdad que hay que buscar la esencia del marxismo más en ese inmenso esfuerzo de Marx por entender lo concreto que en las prematuras exposiciones generales de Engels. Pero si Marx hubiera tenido que escribir éstas, habría caído seguramente en los mismos inevitables sometimientos a Hegel, por la necesidad de aferrarse al «material intelectual» disponible para expresar una primera toma de consciencia de las propias motivaciones intelectuales. En todo caso, Marx ha supervisado el trabajo de Engels en el Anti-Dühring. De ello da testimonio Engels en el prólogo a la segunda edición del libro: «Como el punto de vista aquí desarrollado ha sido en su máxima parte fundado y desarrollado por Marx, en su mínima parte por mí, era obvio entre nosotros que esta exposición mía no podía realizarse sin ponerse en su conocimiento. Le leí el manuscrito entero antes de llevarlo a la imprenta, y el décimo capítulo de la sección sobre economía (“De la Historia crítica”) ha sido escrito por Marx […] Siempre fue costumbre nuestra ayudarnos recíprocamente en cuestiones científicas especiales.» Es incluso muy probable que la desorientada concepción del cálculo infinitesimal que expone Engels en el Anti-Dühring proceda de Marx. De Marx se conservan más de 1.000 folios con cálculos y reflexiones matemáticas que el Instituto soviético no ha editado hasta ahora (probablemente con muy buen acuerdo).

Así, pues, la tesis de un «engelsismo», naturalista e ingenuo siempre, e idealista a veces, con el que Marx no tendría nada que ver, es por de pronto poco argüible históricamente. Pero, además, no es nada marxista. Pues el marxismo es una concepción del mundo explícita, y tiene por fuerza que contener también una visión de las relaciones del hombre con la naturaleza y, consiguientemente, de la naturaleza misma y de la ciencia que la estudia. Prescindir de explicitar ese aspecto de la concepción del mundo no es marxismo depurado, sino positivismo o existencialismo: positivismo, cuando la actitud se basa en el juicio de que no hay más posibilidad de pensamiento racional que la que consiste en recoger datos empírico-sensibles, ordenándolos a lo sumo, por economía de pensamiento, en teorías; existencialismo, cuando el rehuir la tarea de explicitar la propia concepción de la naturaleza, científicamente conocida a través de las compartimentadas abstracciones de la ciencia, se basa en la idea de que las verdaderas relaciones del hombre con la naturaleza no tienen nada que ver con la ciencia, la fe en la cual habría que destruir, según la expresión de Sartre.

La primera actitud, la neopositivista, tiene como consecuencia la entrega de la concepción del mundo –de las cuestiones que, como vio Kant precisamente al inaugurar la filosofía crítica, son ineliminables del pensamiento– a instancias no racionales, las cuales se defienden, gracias a esa inhibición, de la progresiva destrucción a que las ha ido sometiendo la ciencia a medida que el cambio social iba debilitando sus raíces en la vida humana; la segunda actitud, la existencialista, está relacionada con una concepción de la libertad como puro vacío de la consciencia. Para esa concepción de la libertad, todo lo que no es «auténtica» o «propia» decisión del individuo es ilibertad. Y es claro que el conocimiento científico positivo no es decisión propia del individuo.

Pero es decisión propia del hombre el hacer ciencia, y el considerar que los únicos datos de que se puede partir para intentar comprender incluso aquello que nunca es dato científico –la totalidad universal y las totalidades particulares en su concreta cualidad real– son los datos de la ciencia. Esta decisión es efectivamente propia del marxismo, y está programáticamente expuesta por Engels en el Anti-Dühring precisamente, en los varios pasos del mismo en que se niega a que la concepción comunista del mundo pueda ser un sistema filosófico.

Queda el hecho de que, si no puede ser un sistema, entonces tampoco puede ser inmutable, sino que tiene que cambiar de lenguaje y de arranques fácticos en la medida en que cambien el conocimiento y la sociedad humana que conoce. El marxismo es, en su totalidad concreta, el intento de formular conscientemente las implicaciones, los supuestos y las consecuencias del esfuerzo por crear una sociedad y una cultura comunistas. Y lo mismo que cambian los datos específicos de ese esfuerzo, sus supuestos, sus implicaciones y sus consecuencias fácticas, tienen que cambiar sus supuestos, sus implicaciones y sus consecuencias teóricas particulares: su horizonte intelectual de cada época. Lo único que no puede cambiar en el marxismo sin que éste se desvirtúe es su planteamiento general materialista y dialéctico, el cual puede resumirse en un conjunto de principios bastante reducido, con los dos siguientes –los más generales y también más formales– en cabeza: que todo el ser es material, y que sus diversos estados cualitativos –la consciencia, por ejemplo– son composiciones de la materia en movimiento; y que ese constante movimiento y cambio del ser, con su real creación de cualidad nueva, se actúa por sí mismo, por composición dialéctica. De esos dos principios máximamente generales de la concepción marxista del mundo se desprenden dos necesidades metodológicas, que son también más generales e inmutables del pensamiento marxista: 1ª, no admitir como datos genéticos más que los de la explicación científico-positiva, en el estadio de desarrollo en que ésta se encuentra en cada época; 2ª, recuperar a partir de ellos la concreción de las formaciones complejas y superiores, no mediante la admisión de causas extramundanas que introdujeran desde afuera en la materia las nuevas cualidades definidoras de cada formación compleja y superior, sino considerando cada una de esas formaciones, una vez dada realmente, en su actividad y su movimiento, sobre todo en tres despliegues de la misma que, aunque imbricados en la realidad, pueden distinguirse como intra-acción (dialecticidad interna) de la formación, re-acción de cada formación compleja sobre las instancias genéticamente previas que le descubre el análisis reductivo de la ciencia, e inter-acción o acción recíproca de la formación con las diversas formaciones de su mismo nivel analítico-reductivo.

Ya esos rasgos esenciales de la concepción del mundo y del método dialéctico marxistas deben excluir toda fijación dogmática de esos resultados de su concreta aplicación, puesto que ésta debe tener como punto de partida los datos analíticos de la ciencia en cada momento. Por lo demás, es claro que sólo por eso puede cumplir el marxismo la tarea que Engels mismo enuncia en el Anti-Dühring como esencial, y que es, desde luego, más importante que cualquier pasivo momento especulativo: el llevar y mantener el socialismo a una altura científica.

Que todo esto haya estado insuficientemente claro en el desarrollo –no en la formulación general, como prueba la insistencia, en el Anti-Dühring, en negar que tenga sentido concreto hablar de «verdades absolutas y eternas»– para Engels y seguramente para Marx, parece fuera de duda. Como también debe estarlo, por otra parte, que las perjudiciales consecuencias que ello ha tenido para el marxismo son menos imputables a Engels que a las vicisitudes del movimiento obrero y de la construcción del socialismo en la U.R.S.S. Mas la tarea de Engels en el Anti-Dühring, que consiste en explicitar, desde su particular situación histórico-cultural, la concepción comunista del mundo, es una tarea esencial al pensamiento marxista, tarea que éste debe replantearse constantemente. Seguramente más en el «análisis concreto de la situación concreta», horizonte en el cual se hace operativa la dialéctica materialista, que en laxas exposiciones de conjunto, progresivamente vacías a medida que se alejan de la ciencia positiva y de lo concreto. Pero también, sin gran pretensión de contenido, a la mayor lejanía de la investigación positiva, a saber, en el ámbito de la visión general de la realidad, la cual inspira de hecho, aunque no como factor único, la ciencia misma.

Notas

1 En Perspectives de l´homme, París, PUF, 1960.

2 Marx-Engels, Werke, edición alemana paralela a la rusa dirigida por el Instituto de Marxismo-Leninismo cerca del C[omité] C[entral] del P.C.U.S., vol. 20, Berlín, 1962, prólogo, pág. VIII.

3 Garaudy, en el libro antes citado, trae unas palabras del destacado físico soviético D.I. Blojinzev que prueban que la expresión usada arriba no es una exageración. «Con que tal o cual hecho o tal o cual teoría pudieran estar ligados al idealismo o al positivismo, o interpretados según el espíritu de esas filosofías, bastaba para que se rechazara completamente el contenido de aquel hecho o de aquella teoría».

4. El prólogo de OME-35

Para la publicación del Anti-Dühring en OME (OME-35), Sacristán escribió una «Nota editorial», texto complementario del prólogo que escribió para la traducción castellana de 1964 (Grijalbo, México) del clásico engelsiano.

En Dialéctica de la ecología. Socialismo y Naturaleza, p. 122, observa John Bellamy Foster: «Anti-Dühring se convirtió en una de las obras más influyentes de su época por su amplitud, ya que abordaba la filosofía, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Contribuyó a impulsar el desarrollo de un materialismo de izquierda en la ciencia, que más tarde recibió un nuevo impulso con la publicación de Dialéctica de la Naturaleza1. Esto facilitó importantes descubrimientos ecológicos, especialmente en la Unión Soviética en las dos primeras décadas tras la revolución, y en las Islas Británicas, donde surgió una tradición inspirada tanto en Darwin como en Marx. Entre las principales figuras británicas se encontraban el amigo de Marx y protegido de Darwin y Huxley, Lankester2, y más tarde destacados científicos rojos y figuras culturales afines como Bernal, Haldane, Needham, Hogben, Levy, Caudwell, V. Gordon Chile, Farrington, Thomson y Lindsay3. Junto con las obras de Engels sobre ciencia, los científicos rojos británicos se basaron en gran medida en Materialismo y empiriocriticismo de Lenin. Aunque a menudo se pasa por el alto en los tratamientos del marxismo, esta tradición incluía a los pensadores marxistas más prominentes de la época, en Gran Bretaña, todos ellos relacionados con la filosofía materialista y la ciencia natural. Su trabajo hundió profundas raíces en las ciencias naturales, cuya influencia se ha extendido hasta nuestros días.»

Notas

1 OME-36. Con traducción de Wenceslao Roces y prólogo de Miguel Candel.

2 Erwin Ray Lankester fue uno de los 11 asistentes al entierro de Marx.

3 Algunos de estos autores fueron trabajados por Sacristán y citados en sus artículos. También en sus clases de Metodología de las Ciencias Sociales.

Esta edición castellana de La subversión de la ciencia por el señor Eugen Dühring (Herrn Eugen Dührings’s Umwälzung der Wissenschaft) reproduce la traducción publicada por la editorial Grijalbo en 1964 (3ª edición, 1968). Difiere de esta en que da en apéndice mayor número de borradores y otras notas de Engels, a saber, todos los textos accesibles, sin juzgar acerca de su interés, puesto que la publicación ocurre en el marco de una edición lo más completa posible. La primera sección del apéndice presenta materiales o borradores escritos por Engels en la preparación del Anti-Dühring. La segunda trae acotaciones marginales de Engels a pasos del Curso de economía nacional y social de Dühring. La tercera un texto bastante completo de tema militar. La cuarta retoques al texto del Anti-Dühring practicados por Engels para la redacción de La evolución del socialismo de la utopía a la ciencia.

El texto alemán traducido es el de la tercera edición, Stuttgart, 1894, que es una edición ampliada respecto de la primera, y la última preparada por Engels y aparecida antes de su muerte. La impresión de esa edición definitiva que se ha utilizado para la traducción es la del volumen 20 de KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Werke (MEW), Berlín (Este), Dietz Verlag, 1962.

*

La edición del Anti-Dühring considerada definitiva en OME es fruto de una evolución que vale la pena reseñar brevemente en atención a lo mucho que se ha difundido y que ha influido el libro. Tanto por su presencia editorial cuanto por su uso, completa o fragmentariamente, en cursos y círculos de estudios, el Anti-Dühring es uno de los libros más conocidos en el movimiento obrero de los países industriales, por lo menos de los europeos.

El motivo o la ocasión del Anti-Dühring fue una polémica de Engels (y de Marx) con Karl Eugen Dühring. Engels deseaba desde hacía tiempo un tratamiento sistemático del pensamiento socialista en el marco general de la ciencia de la sociedad y de la naturaleza, pero no pudo empezar a hacerlo sino tardíamente. Cuando le fue posible retirarse de su trabajo empresarial en las hilaturas Ermen & Engels quedó absorbido por las tareas de la Internacional y por el torbellino político subsiguiente a la guerra franco-prusiana (Comuna de París). El primer paso de la fase de trabajos científicos centrada en el Anti-Dühring fue un estudio del fragmento conservado (MEW 20, 472-476; OME 36). La actitud de Engels respecto de Büchner tiene bastantes parecidos con la que luego asume frente a Dühring. «Se les podría dejar en paz», dice Engels refiriéndose a los que para él son «materialistas vulgares» (Vogt, Moleschott, Büchner mismo), «confiándoles su oficio –nada deshonroso, aunque estrecho– de enseñar al filisteo alemán ateísmo, etc., pero 1º, los dicterios contra la filosofía (citar), y, 2º, la pretensión de aplicar las teorías de la naturaleza a la sociedad y reformar el socialismo. Por eso nos obligan a tomar acta de ellos.» (MEW 20, 472). También manifestaciones más despectivas hay en el fragmento sobre Büchner, que probablemente está escrito en 1872. Hay, por ejemplo, una remisión a la frase de Hegel sobre «los zapatos» en Enciclopedia I, que, aunque es un dicho construido de otro modo, coincide en su uso con el castellano «zapatero a tus zapatos». Todo eso recuerda mucho lo que poco después será el tono predominante en el discurso de Engels sobre Dühring.

Karl Eugen Dühring nació en Berlín el 12 de enero de 1833. Estudió leyes y empezó una carrera de abogado que decidió truncar cuando le sobrevino la más grave de las varias desgracias de su vida: la ceguera. Pese a la agresividad a menudo cruel de las polémicas literarias y filosóficas de la época, las circunstancias de la vida de Dühring impresionaron a sus mismos contrincantes. Engels se manifiesta alguna vez sobre eso: «Está a punto de aparecer en el Vorwärts una crítica mía de Dühring. Han tenido que violentarme horrorosamente para que cargara con este trabajo desagradable: desagradable porque el pobre hombre es ciego, de modo que las armas no son iguales; pero, sin embargo, su colosal arrogancia me impide tenerlo en cuenta.» (Carta de Engels a Johann Philipp Becker, 20/11/1876; MEW 34, 228.)

También después de aparecidos los tres primeros artículos de la serie en el Vorwärts usa Engels la misma argumentación para acallar el mismo desasosiego: «Y si se quejan de mi tono, espero que no te olvides de recordarles el tono del señor Dühring a propósito de Marx y de sus demás predecesores, y, en particular, que yo argumento, y detalladamente, mientras que D[ühring] se limita a falsear e insultar a sus predecesores.» (Carta de Engels a Wilhelm Liebknecht, 9/1/1877; MEW 34, 239. Wilhelm Liebknecht, padre de Karl, era director del Vorwärts.)

Y cuando el que ejerce represalias contra imprudencias de Dühring es otro, Engels se muestra todavía más piadoso, aunque no menos despectivo, como en este paso referente a uno de los físicos más importantes de la época: «¡Qué mezquino tiene que ser Helmholtz cuando no solo se enfada por lo que dice Dühring, sino que incluso se enfada hasta el punto de colocar a la facultad berlinesa ante la alternativa: o se expulsa a Dühring o me voy yo! ¡Como si la entera obra de Dühring, con toda su colérica envidia, tuviera en la ciencia ni el peso de un pedo! Lo que pasa es que Helmholtz, que es un distinguidísimo experimentador, no es en absoluto mejor filósofo que D[ühring]. Y, además, el catedrático alemán es la cúspide de la civilización pequeño-burguesa y micro-urbana, principalmente en Berlín. ¿En qué otro lugar del mundo buscaría, p. e., un hombre de la fama científica de Virchow satisfacer su ambición suprema con el cargo de concejal?» (Carta de Engels a Wilhelm Bracke, 25/6/1877; MEW 34, 279.)

El ataque de Helmholtz y de otros catedráticos berlineses a Dühring (que desde 1863 era Privatdozent, esto es, profesor sin cátedra, en la Universidad de Berlín) replicaba a las críticas de Dühring al funcionamiento de la Universidad y de la enseñanza en general. Dühring había tenido ya un período de actividad docente con éxito, hasta el punto de que en 1866 cuando Bismarck deseó un informe sobre la cuestión obrera, encargó a su consejero Hermann Wagener que se lo pidiera a Dühring. También este incidente –que Engels reprocha a Dühring en su crítica– desembocó, por lo demás, en sinsabores para el docente berlinés: Wagener publicó como suyo en 1867 el informe que le entregó Dühring; este se querelló (y al final ganó la causa en 1868).

En 1873 los catedráticos berlineses impusieron la expulsión de Dühring de la Universidad; Dühring encontró empleo en un liceo femenino privado, pero solo hasta 1877. En esa fecha el viejo litigio con la Universidad de Berlín, enconado por una nueva publicación crítica de Dühring sobre la educación de las mujeres, quedó definitivamente zanjado por la autoridad académica con la privación de la venia docendi, es decir, del derecho a enseñar.

Después de esa fecha Dühring, a pesar de su longevidad, no publicó ya nada de consideración. Murió en Nowawes, cerca de Berlín, el 21 de septiembre de 1921. He aquí una relación de sus principales escritos:

Kapital und Arbeit (Capital y trabajo), 1865.

Natürliche Dialektik (Dialéctica natural), 1865.

Carey’s Umwälzung der Volkswirtschaftslehre und Socialwissenschaft (La subversión de la doctrina económica y de la ciencia social por Carey), 1865.

Kritische Grundlegung der Volkswirtschaftslehre (Fundamentación crítica de la doctrina económica), 1866,

Reseña del Libro Primero de El Capital de Karl Marx en la revista Ergänzungsblätter zur Kenntnis der Gegenwart, 3. Band, Heft 3, 1868.

Die Schicksale meiner socialen Denkschrift ( . . . ) (Los avatares de mi informe social…), 1868.

Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus (Historia de la economía nacional y del socialismo), 1871.

Cursus der National- und Socialökonomie Einschliesslich der Hauptpunkte der Finanzpolitik (Curso de economía nacional y social, con los puntos principales de la política financiera), 1873.

Kritische Geschichte der allgemeinen Principien der Mechanik (Historia crítica de los principios generales de la mecánica), 1873.

Cursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher Weltanschauung und Lebensgestaltung (Curso de filosofía como visión del mundo y configuración de la vida rigurosamente científicas), 1875.

Der Weg der Höheren Berufsbildung der Frauen und die Lehrweise der Universitäten (El camino de la formación profesional superior de las mujeres y el modo de enseñar de las Universidades), 1877.

En cuanto a las ideas de Dühring, he aquí los rótulos bajo los cuales se las menciona en la historia del pensamiento social: Dühring cultivaba en filosofía lo que él mismo llamaba «personalismo» y estimaba de filiación feuerbachiana; en economía se le considera afín a dos economistas de los que Karl Marx llamaba «vulgares»: Friedrich List (1789-1866) y Henry Charles Carey (1793-1879). En política económica se esforzaba por desarrollar un sistema de autarquía que tenía precedentes aún vivos entonces en Alemania, incluso en cuanto a su inspiración filosófico-patriótica (Fichte). En su teoría político-social profesaba el «societarismo», término con el que designaba un sistema de comunidades enlazadas por relaciones de mercado e inspiradas por una moral socialista; y también sostuvo el antisemitismo.

La influencia de Dühring en la socialdemocracia alemana fue breve, pero considerable. No solo figuras pasajeras, como Enss o Most, sino también, por algunos años, los dirigentes de más peso, como Bernstein y Bebel, apreciaron en mayor o menor medida sus escritos. Todavía en la primavera de 1874 publicó Bebel (aunque anónimamente) dos artículos sobre Dühring en el Volksstaat.

A la buena recepción inicial de Dühring siguieron luego el olvido de sus trabajos y hasta el ridículo para su nombre, esto último a causa del peso de sus contrincantes o víctimas de sus ataques, o ambas cosas a la vez; pues unos y otras son, con frecuencia desafortunada para Dühring, celebridades aplastantes: Darwin, Engels, Helmholtz, Marx.

Hacia la mitad del siglo XX se produce una modesta recuperación de respeto por el recuerdo de Dühring, no más allá, sin embargo, de una ligera recomposición de su imagen. Había un precedente importante de finales del siglo XIX: en 1883 Ernst Mach, en un célebre libro que abrió toda una época en la filosofía de la ciencia, la Exposición histórico-critica de la mecánica (Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt), había citado la Historia crítica de los principios generales de la mecánica de Dühring, que es de 1873, como único precedente de su propio trabajo. En la revista Zeitschrift für Nationalökonomie, número de septiembre de 1931, E. Schams («Die Anfänge lehrgeschichtlicher Betrachtungsweise in der Nationalökonomie» <«Los comienzos del punto de vista de la historia de las doctrinas en la economía nacional»>) veía en la Historia de la economía nacional y del socialismo de Dühring (1871) los comienzos de la historiografía científica de las ideas en el campo de la economía. Las ignorancias de Dühring registradas por Marx en su aportación al «Anti-Dühring» (el cap. X de la segunda sección) aconsejan no dar demasiada importancia a ese reconocimiento. Por último, por los años 1940, Schumpeter, aunque recuerda la mala calidad técnica de los trabajos de Dühring, pone en su haber la crítica de la concepción mecanicista de la relación entre las relaciones de producción y la totalidad de la estructura social. (Historia del análisis económico, trad. castellana, 1971.)

*

Engels escribe en el prólogo al Anti-Dühring y repite en varios lugares que no ha emprendido ese trabajo por gusto ni espontáneamente. Por su gusto no se habría ocupado de Dühring después de haber discutido en el periódico Der Volksstaat la campaña proteccionista de los pequeños terratenientes prusianos productores de aguardiente («Aguardiente prusiano en la Dieta del Imperio», Der Volksstaat, serie de tres artículos aparecidos los días 25/2/1876, 27/2/1876 y 1/3/1876). En uno de los artículos aludía Engels burlescamente a Dühring considerándole partícipe del proteccionismo de von Kardorff y llamándole «el más reciente adepto y, al mismo tiempo, regenerador del socialismo» (MEW 19, 37-46.) En el Anti-Dühring hay también una alusión irónica a este tema.

La idea de redactar un trabajo polémico amplio sobre Düring le es sugerida a Engels, primero, por Wilhelm Liebknecht, en cartas, de 1/2/1875, 21/4/1875 y 16/5/1876. En esta última escribe Liebknecht: «Te adjunto un manuscrito de Most que te mostrará que la epidemia Dühring ha contagiado incluso a gente por lo común razonable (… )».

La lectura del texto de Most, muy influido por Dühring, preocupó a Engels, que escribió poco después a Marx (24/5/1876): «No hay duda de que esta gente se imagina que Dühring, con sus vulgares y biliosos ataques contra ti, resulta intocable para nosotros, porque si ponemos en ridículo sus estupideces teóricas parecerá que nos tomamos venganza de aquellos ataques personales (…) este asunto me ha puesto furioso, y es cosa de preguntarse si no habrá llegado el momento de considerar en serio nuestra posición vis-à-vis de ese señor.» (MEW 34, 12-13.)

Las muy citadas frases de Marx definiendo su posición respecto de Dühring son respuesta a esa carta de Engels:

Mi opinión es que «posición vis-à-vis de ese señor» solo se puede tomar criticando a Dühring sin contemplaciones. Es evidente que ha ido revolviendo entre los tarugos y los ambiciosillos literarios que simpatizan con él para evitar esa crítica (… ). Por lo que hace in specie al señor Most, es natural que tenga a Dühring por cumplido pensador, porque Dühring proclama que Most ha conseguido por fin convertir El Capital en algo razonable. Dühring adula sistemáticamente a esos tarugos, los cuales no tienen motivo para quejarse de lo mismo de nuestra parte. (Carta de Marx a Engels, 25/1/1876; MEW 34, 14-16.)

Parece claro que en ese mes de mayo de 1876 deciden Engels y Marx emprender la crítica de Dühring, pues, tres días después de la última carta citada de Marx, Engels le escribe unas líneas que revelan tanto lo poco que aprecia a Dühring como el estilo polémico de la época:

«Anyhow, I have him on the hip now. Tengo ya mi plan, j’ai mon plan. Primero me meto en el lío con toda objetividad y aspecto serio, y el tratamiento se endurece a medida que se amontonan pruebas de los absurdos por un lado y las perogrulladas por otro; y al final caerá chuzos de punta.» (Carta de Engels a Marx, 28/5/1876; MEW 34, 17-19.)

De todos modos, antes de lanzarse a la polémica, Engels ofrece de vez en cuando estimaciones menos despectivas del objeto de su trabajo. En esa misma carta recién citada escribe a propósito de las urgencias de Liebknecht, director del periódico en el que han de aparecer los artículos de Engels contra Dühring:

«Lo de Wilhelm (Liebknecht) no es solo falta de originales (…) Es su ansia de rellenar los huecos de nuestra teoría, de tener una respuesta para toda pregunta filistea y una imagen de la sociedad futura, porque el cursi filisteo le pregunta también por ella (…) Pero con todo eso me coloca en una situación en la que tengo que reconocer que Dühring es, a pesar de todo, un hombre culto al lado de los teóricos chapuceros del Volksstaat, y que sus opera son, a pesar de todo, mejores que las de esos caballeros subjetiva y objetivamente oscuros.»

Durante las vacaciones del verano de 1876, que pasó en la playa de Ramsgate, Engels completó sus lecturas de Dühring. En la correspondencia queda algún testimonio:

«(…) aquí me consuelo con la filosofía de Dühring: nunca jamás se había escrito una plasta tan inconsistente. Trivialidades enfáticas y nada más, y entre ellas memez completa, pero todo dispuesto con cierta habilidad para un público al que el autor conoce muy bien, un público que quiere aprender rápidamente a hablar de todo a fuerza de sopa boba y poco esfuerzo.» (Carta de Engels a Marx, 25/7/1876; MEW 34, 20).

«Con el atontamiento de balneario espesándose cada vez más, la lectura adecuada era, naturalmente, la natural filosofía de la realidad del señor Dühring. Nunca había visto yo cosa tan natural. Se trata siempre de cosas naturales, con la particularidad de que es natural todo lo que al señor Dühring le parece natural, razón por la cual parte siempre de «proposiciones axiomáticas» pues lo que es natural no necesita prueba.» (Carta de Engels a Marx, 25/8/1876; MEW 34, 26-27.)

Marx empezó a enviar a Engels textos de su capítulo el 5 de marzo de 1877:

«Dear Fred,

Adjunto dühringiana. Me era imposible leer al chico sin darle inmediata y concienzudamente en la cresta.

Ahora que con esto he entrado en la lectura (y la parte que empieza con Ricardo, y que aún no he leído, debe de contener muchas perlas deliciosas), cosa para la cual hace falta paciencia, pero también una estaca en la mano, seré capaz de saborearlo tranquilamente en el futuro. Una vez que se hace uno con el muchacho y se tiene el tic de su método, resulta un escribidor divertido.» (Carta de Marx a Engels, 5/3/1877; MEW 34, 36.)

El acuse de recibo de Engels es del día siguiente:

«Querido Moro,

Muchas gracias por el largo trabajo a propósito de la «Historia Crítica» [de Dühring]. Es más de lo que necesito para barrer completamente al mozo también en este campo. Realmente Lawrow tiene cierta razón en que hasta ahora trato demasiado bien al fulano. Cuando vuelvo a mirar el «Curso de ec.[onomía nacional]», ahora que conozco al mozo y su estilo y ya no necesito temer que detrás de la cháchara haya algo más sutil, porque la hinchada trivialidad resplandece por doquier, también a mí me parece que haría falta más desprecio.» (Carta de Engels a Marx, 6/3/1877; MEW 34, 37.)

Con «hasta ahora» Engels se refiere a las entregas ya publicadas en el Vorwärts. El texto, en efecto, empezó a publicarse en forma de artículos a partir del 3/1/1877, mientras Engels terminaba la redacción de la parte o sección primera.

Marx todavía continúa sus entregas. El 7/3/1877 escribe una serie de observaciones sobre cuestiones particulares de la obra de Hume y las obras de los fisiócratas. Y todavía el 8/8/1877 entrega a Engels el «tableau économique» de Quesnay con glosas (por cierto que aconseja a Engels que no publique el esquema, sino que lo explique con palabras) y le lleva libros para la documentación de la sección tercera del «Anti-Dühring».

Tanto Marx cuanto Engels conservan hasta el final del trabajo una sensación de hastío, fruto del malestar que les provoca la interrupción de otros estudios más sustantivos. Así, por ejemplo, Marx escribe a Wilhelm Liebknecht el 7/10/1877 (MEW 34, 209): «Engels está ocupado en el trabajo sobre Dühring. Es un gran sacrifico por su parte, porque para atender a eso tiene que interrumpir un trabajo incomparablemente más importante.»

El «trabajo incomparablemente más importante» estaba destinado a no consumarse. Es el estudio filosófico-natural cuyos resultados componen el manuscrito Dialéctica de la naturaleza (OME 36). El trabajo había empezado a tomar cuerpo en 1872 o 1873 con la reflexión crítica, antes aludida, sobre el libro de Büchner La posición del hombre en la naturaleza, cuya segunda edición apareció en Leipzig en 1872. Una carta de Engels a Marx del 30/5/1873 es el principal documento de la constitución del pensamiento filosófico-natural del Engels maduro. En esa carta se encuentra la idea que inspira toda su cosmología en el «Anti-Dühring» y en la Dialéctica de la naturaleza:

«Objeto de la ciencia de la naturaleza: la materia que se mueve, los cuerpos. Los cuerpos no se pueden separar del movimiento. < … > Por eso la ciencia de la naturaleza conoce los cuerpos considerándolos en su relación entre ellos, en el movimiento.» (MEW 33, 80.)

La redacción del manuscrito empezó un año antes de que Engels la interrumpiera para componer el «Anti-Dühring». En 1878 Engels reanudó el trabajo en él, y lo interrumpió definitivamente a la muerte de Marx en 1883. En apéndice a la presente edición del «Anti-Dühring» hay algunos textos que se han conservado en los legajos del manuscrito de Dialéctica de la naturaleza: el fragmento sobre la esclavitud, que corresponde a la sección II del «Anti-Dühring», y los extractos de Fourier, indudablemente utilizados para la redacción de este libro.

La interrupción de sus estudios de filosofía de la naturaleza por la decisión de polemizar con Dühring irritó visiblemente a Engels, que se expresa al respecto del modo siguiente en la primavera del 78, con el texto prácticamente terminado:

«Con el señor Dühring estoy ya, afortunadamente, al cabo de la calle, prescindiendo de la revisión de los últimos artículos; y no deseo más de su distinguido trato en este mundo. ¡Vaya un ignorante hinchado!» (Carta de Engels a Wilhelm Bracke, 30/4/1878; MEW 34 329).

Lo que en la edición definitiva del Anti-Dühring es la primera sección apareció en forma de artículos en el Vorwärts, bajo el rótulo «La subversión de la filosofía por el señor Eugen Dühring», desde el número del 3/1/1877 (nº 1 del año) hasta el número del 13/5/1877 (nº 56). Fueron 20 entregas. Esta parte incluía los capítulos I y II que en el libro componen la Introducción.

La sección segunda apareció en el mismo periódico en nueve entregas, desde el número del 27/7/1877 (nº 87) hasta el del 30/12/1877 (nº’ 152). El capítulo X de esta segunda sección es de Marx, como queda dicho. La sección llevó el título de «La subversión de la economía política por el señor Eugen Dühring».

La sección tercera apareció en cinco entregas en el Vorwärts, desde el número del 5/5/1878 (nº 52 del año) hasta el del 7/7/1878 (nº 79). Título general de la serie: «La subversión del socialismo por el señor Eugen Dühring».

Engels no quedó nada satisfecho del trato editorial que sus artículos recibían en el Vorwärts. En un borrador de carta a Liebknecht de fecha 1/4/1877 escribía:

«Si hasta el martes 17 por la noche no recibo respuesta tuya, o no la recibo satisfactoria, dejaré de tenerte consideraciones y me preocuparé yo mismo de que mis restantes artículos no sean maltratados como hasta ahora.» (MEW 34, 265.)

El mismo día escribía Marx a Wilhelm Bracke: «Engels está muy descontento del modo como el Vorwärts imprime su trabajo contra Dühring.» (MEW 34, 263.)

Su descontento con la impresión del texto en el Vorwärts movió a Engels a preparar otra publicación. Primero publicó el texto en dos separata, uno con la sección primera sola y otro con las secciones segunda y tercera. Estas son las referencias:

Herrn Eugen Dühring’s Umwälzung der Wissenschaft. I. Philosophie, julio de 1877.

Herrn Eugen Dühring’s Umwälzung der Wissenschaft. II. Politische Oekonomie. Sozialismus, julio de 1878.

En esa última fecha apareció el conjunto del texto en forma de libro. La segunda edición se publicó en 1886 en Suiza, porque la legislación de Bismarck contra los socialistas impidió sacarla en Alemania. Y la tercera apareció en Stuttgart, abrogada ya aquella legislación, en 1894. Es la traducida en esta edición castellana.

Engels volvió a trabajar (1880) tres capítulos del Anti-Dühring para componer La evolución del socialismo de la utopía a la ciencia. Son el capítulo I de la Introducción y los capítulos II y III de la sección tercera. La cuarta sección del apéndice de este volumen trae los retoques que hizo Engels con ese fin.

Emili Gasch (El pensament econòmic marxista a Catalunya 1869-1939, tesis doctoral) relaciona las siguientes ediciones totales o parciales del Anti-Dühring en castellano hasta la guerra civil española:

Anti-Dühring o la Revolución de la Ciencia de Eugenio Dühring. Traducción de José Verdes Montenegro y Montoro, Catedrático en el Instituto de Alicante, Madrid, La España moderna, s. a. (¿1913?).

Anti-Dühring. Filosofía. Economía política. Socialismo. Traducción del alemán por W. Roces, Madrid, Cenit, 1932.

Contra Dühring (Introducción a toda la ciencia y a todas las teorías marxistas). Versión española de José Bullejos, Madrid, Librería Bergna, 1935.

– El socialismo moderno, Barcelona, Ed. Europa-América, s.a. (1936) (fragmentos). Dos ediciones más, también sin año.

Entre las ediciones posteriores a la guerra civil española se encuentra en el mercado la de Ediciones Pueblos Unidos, 2ª ed., Montevideo, 1960; la de Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1967: la misma de este volumen, aunque con menos apéndices, México. Grijalbo, 3ª ed., 1968.

5. Anti-Dühring, agosto 1976. En la preparación de la edición de OME

Anotaciones de lectura del autor. Pueden consultarse entre la documentación depositada en BFEEUB.

1. «A propósito de la lucha por la existencia y de las declamaciones de Dühring contra la lucha y las armas, subrayar la necesidad de que un partido revolucionario sepa también luchar: es posible que un día se encuentre en puertas la Revolución; pero no contra el actual estado militar-burocrático, lo cual sería tan insensato como el intento de Babeuf de saltar directamente del Directorio al comunismo, o acaso aún más insensato, pues el Directorio era un gobierno burgués y campesino.» (MEW 20, 587-587)

Interesante por:

a) La alusión a Babeuf.

b) El modo de entender las «relaciones de producción», casi sin economía (El Directorio era burgués y campesino, pero la economía del régimen burocrático-militar era ya más capitalista y las fuerzas productivas más desarrolladas).

AL TEXTO PRINCIPAL

2. «La guerra franco-alemana ha significado un punto de inflexión de importancia diversa de la de todos los anteriores. En primer lugar, las armas se han perfeccionado tanto, que no es ya posible un nuevo progreso que tenga una influencia verdaderamente subversiva. Cuando se tienen cañones con los que se puede acertar a un batallón en cuanto lo distingue la vista, y fusiles que hacen lo mismo con los individuos como objetivos, y cuya carga cuesta menos tiempo que el apuntar, todos los demás progresos son más o menos indiferentes para el combate en el campo de batalla. La era de la evolución está, pues, por este lado, concluida en loa esencial [1]. Mas, por otra parte, esta guerra ha obligado a todos los grandes estados continentales a introducir en sus países la versión radical del sistema prusiano del ejército territorial y, con él, una carga militar que les hará necesariamente hundirse en pocos años [2]. El ejército se ha convertido en finalidad principal del Estado, ha llegado a ser fin en sí mismo; los pueblos no existen ya más que para suministrar y alimentar soldados. El militarismo domina a Europa y se la traga [3]. Pero este militarismo lleva en sí el germen de su desaparición. La competición de los diversos estados entre sí los obliga a utilizar cada año más dinero para el ejército, la escuadra, la artillería, etc., es decir, a acelerar cada vez más la catástrofe financiera [4]; y, por otra parte, a realizar cada vez más en serio el servicio militar obligatorio, y con ello, en definitiva, a familiarizar al pueblo entero con el uso de las armas, a capacitarlo para imponer en un determinado momento su voluntad contra el poder militar que le manda [5]. Y ese momento se presenta en cuanto que la masa del pueblo –trabajadores y campesinos del campo y la ciudad– tengan una voluntad. En ese momento el ejército principesco se transmuta en ejército popular; la máquina se niega a seguir sirviendo y el militarismo sucumbe por la dialéctica en su propio desarrollo [6]. El socialismo conseguirá infaliblemente lo que no consiguió la democracia burguesa de 1848 -precisamente porque fue burguesa y no proletaria-, a saber: dar a las masas trabajadoras una voluntad de contenido correspondiente a la situación de clase. Y esto significa la ruptura del militarismo y, con él, la de todos los ejércitos permanentes, desde dentro [7]» (Grijalbo 163-164; MEW 20, 158-159)

1. Ejemplo de los mejores para ilustrar el estado de ánimo de M-E. Inminentismo, que es un error (con consecuencias tremendas), pero también un trampolín para la reflexión sobre la sociedad comunista. Ni soñaban con un desarrollo como el presente de las fuerzas productivas.

2. Inminentismo, por falta de imaginación sobre las posibilidades de reajuste económico.

3. Muy buen descripción-previsión.

4. Lo mismo que 2.

5. La imaginación falla aquí a propósito de los medios políticos, aparte de los económicos.

6. Este es el punto clave. La dialéctica de un desarrollo presenta «prolongaciones», negaciones de la negación, que resultan imprevisibles.

7. Lo mismo que 5.

3. Sobre los utópicos:

«Los utópicos (…) fueron utópicos porque no podían se otra cosa en una época en la que producción capitalista estaba aún tan poco desarrollada. Se vieron obligados a sacarse de sus cabezas los elementos constructivos de una nueva sociedad, pues esos elementos no eran aún generalmente visibles en la sociedad vieja misma; los utopistas estaban limitados a apelar a la razón [3] para establecer los rasgos básicos de su nueva construcción, porque no podían aún apelar a la historia contemporánea (…) El señor Dühring llama a los grandes utopistas «alquimistas sociales»; de acuerdo en su tiempo la alquimia era necesaria e inevitable. Pero después de aquella época la gran industria ha tomado las contradicciones que dormían en el modo de producción capitalista y las ha desarrollado [1] hasta hacer de ellas tan violentas contraposiciones, que el próximo hundimiento de este modo de producción está, por así decirlo, al alcance de la mano; que las mismas nuevas fuerzas productivas no pueden mantenerse [2a] ni desarrollarse ulteriormente [2b] sino por la introducción de un nuevo modo de producción que corresponde a su actual grado de desarrollo; que la lucha de las dos clases engendradas por el actual modo de producción, y reproducción por él en contraposición cada vez más aguda, afecta ya a todos los países civilizados y se hace cada día más violenta, y que ya se ha logrado la comprensión de esa conexión histórica, de las condiciones de la transformación social que ella misma hace necesaria y de los rasgos básicos de esa transformación, también condicionada por la misma realidad histórica [2]» (MEW 20, 247-248)

(1) Se podía pensar que ese desarrollo era innecesario, puesto que las contradicciones habían sido vistas ya, a saber, por los utópicos. O que solo era necesario su desarrollo si su resolución ha de ser automática, «dialéctico-objetiva». O bien (solución clásica marxista) porque la solución es «dialéctico-absoluta», y, precisamente por eso, requiere que, tras la constitución del elemento objetivo, se construya el subjetivo, que es la clase obrera an mit für sich [en sí misma]. Y que eso requiere el maldito desarrollo.

[La verdad es que aquí ya podía [ilegible] yo, diciendo que el desarrollo revolucionario está concluido]

(2) Toda la «interpretación» marx-engelsiana debo, entonces, rechazarla por su lado objetivo, para quedarme solo con el subjetivo (que incluye también fuerzas productivas, claro, a saber, los humanos).

(3) Y, entonces, a la Razón.

4. «Según esto [la concepción materialista de la historia], las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en su creciente comprensión de la verdad y la justicia eternas, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio; no hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de las épocas de que se trate. El despertar de la comprensión de que las instituciones sociales existentes son irracionales e injustas, de que la razón se ha convertido en absurdo, y la buena acción en una plaga, es solo un síntoma de que en los métodos de producción y en las formas de intercambio se han producido ocultamente modificaciones con las que ya no coincide el orden social, cortado a la medida de anteriores condiciones económicas. Con esto queda dicho que los medios para eliminar los males descubiertos tienen que hallarse también, más o menos desarrollados, en las cambiadas relaciones de producción. Estos medios no tienen que inventarse con solo la cabeza, sino que tienen que descubrirse, usando la cabeza, en los hechos materiales de la producción.» (MEW 29, 249)

En esta exposición, particularmente unilateral, no hay ni huella de una posible [ilegible] de las fuerzas productivas, ni siquiera de los medios de producción. El mismo factor subjetivo queda asimilado por el objetivo. Es el verdad la gloria del «en última instancia» (v. subrayado).

5. «La contradicción entre producción social y apropiación capitalista se reproduce como contraposición entre la organización de la producción en cada fábrica y la anarquía de la producción en la sociedad en su conjunto.

En estas dos formas de manifestarse la contradicción que le es inmanente por su origen se mueve el modo de producción capitalista, descubriendo ciegamente aquel «círculo vicioso» que ya descubrió en él Fourier. Pero lo que en su tiempo aún no podía ver Fourier es que ese círculo vicioso va estrechándose propiamente, que el movimiento representa más bien una espiral, y que tiene que alcanzar su final, igual que el de los planetas, chocando con el centro.» (255, MEW 20)

Gracioso paso. La catástrofe aquí, es para Engels la del sistema (aunque no se puede ignorar que, en el mismo A.D., Engels elogia a Kant por haber incluido en la ciencia el final de la Tierra). Basta darle un valor más general…

La vía marxista de [ilegible] el problema ecológico, ¿es la de la «anarquía de la producción en la sociedad en su conjunto»? No solo, o no al pie de la letra. Porque lo malo es que hay «la organización de la producción en cada fábrica». Hay que cambiar los objetivos, los valores. El valor no es ya producción de bienes, sino de vida. La verdad es que Harich tiene mucha razón.

6. «Las fuerzas productivas en la sociedad obran exactamente igual que las fuerzas de la naturaleza –ciega, violenta, destructoramente–, mientras no las descubrimos ni contamos con ellas. Pero cuando las hemos descubierto, cuando hemos comprendido su actividad, su tendencia, sus efectos, depende ya solo de nosotros el someterlas propiamente a nuestra voluntad y alcanzar por su medio nuestros fines. Esto vale muy especialmente de las actuales gigantescas fuerzas productivas. Mientras nos neguemos tenazmente a entender su naturaleza y su carácter –y el modo de producción capitalista y sus defensores se niegan enérgicamente a esa comprensión–, esas fuerzas tendrán sus efectos a pesar de nosotros, contra nosotros, y nos dominarán tal como detalladamente hemos expuesto. Pero una vez comprendidas en su naturaleza, pueden dejar de ser las demoníacas fuerzas que son y convertirse, en menos de unos productores asociados, en eficaces servidoras» (MEW 20, 360-361)

Esta sólida ilustrada corregida, o mejor, histórico-ilustrada, es la única marxista «ortodoxa» plena.

7. «La fuerza expansiva de los medios de producción rompe las ataduras que les pone el modo de producción capitalista. Su liberación de esas ataduras es el único presupuesto de un desarrollo ininterrumpido, del progreso cada vez más rápido de las fuerzas productivas, y, por tanto, de un aumento prácticamente ilimitado de la producción misma [*]. Pero eso no es todo [**]. La apropiación social de los medios de producción elimina no solo la actual inhibición artificial [1] de la producción, sino también el positivo despilfarro y la destrucción de fuerzas productivas y productos que son hoy día compañeros inevitables de la producción, y alcanzan su punto culminante en las crisis.» (MEW 20, 263).

(*) Horro

(**) ¡Menos mal!

(1) Es, quizá, asimilable refiriéndolo al consumo social.

Por lo demás, con «despilfarro» se refiere a las crisis.

8. «La posibilidad de asegurar a todos los miembros de la sociedad, gracias a la producción social, una existencia que no solo resulte del todo suficiente desde el punto de vista material, sino que, además de ser más rica cada día, garantice a todos su plena y libre formación y el ejercicio de todas sus disposiciones físicas, e intelectuales, existe hoy por vez primera, incipientemente, pero existe.» (MEW 20, 263-264)

Decisivo para mi planteamiento.

9. La contradicción del capitalismo en la relación ciudad-campo es de interés ecológico (MEW 20, 275-277).

10. «Die Dampfmaschine wird nie einen so gewaltigen Sprung in der Menschheitsentwicklung zustande bringen, sosehr sie uns auch als Repräsentantin aller jener, an sie sich anlehnenden gewaltigen Produktivkräfte gilt, mit deren Hülfe allein ein Gesellschaftszustand ermöglicht wird, worin es keine Klassenunterschiede, keine Sorgen um die individuellen Existenzmittel mehr gibt, und worin von wirklicher menschlicher Freiheit, von einer Existenz in Harmonie mit den erkannten Naturgesetzen, zum erstenmal die Rede sein kann» (MEW 20, 107) («La máquina de vapor nunca supondrá un salto tan enorme en el desarrollo humano, por mucho que la veamos como representante de todas las enormes fuerzas productivas que dependen de ella y con cuya ayuda se hace posible un estado de sociedad en en el que no hay diferencias de clases, no hay preocupaciones sobre el individuo, ya no hay medios de existencia, y en el que por primera vez se puede hablar de una verdadera libertad humana, de una existencia en armonía con las leyes reconocidas de la naturaleza»).

Graciosa ejemplificación de mi sospecha sobre el asunto de las fuerzas productivas-instrumentos de producción.

11. «Der Prozeß [MSL: de expropiación de los expropiadores] ist ein geschichtlicher, und wenn er zugleich ein dialektischer ist, so ist das nicht die Schuld von Marx» (MEW 20, 124) (El proceso es histórico, y si además es dialéctico, no es culpa de Marx)

El texto es importante para la relación historia-dialéctica por ser de Engels, más «dialéctico» que nadie.

12. Al empezar el Schluβ [final], cap XIV, del Ersten Abschnitt [Primera sección] (Philosophie), Engels tiene una expresión de desprecio de la idea de «aplicar» leyes (MEW 20, 133).

13. El final de Zweiter Abschnitt [segunda sección], I, es de un catastrofismo que debería facilitarme las cosas (NEW 20, 146-147).

14. «So kommt es, daß die ökonomisierung der Arbeitsmittel von vornherein zugleich rücksichtsloseste Verschwendung der Arbeitskraft und Raub an den normalen Voraussetzungen der Arbeitsfunktion wird […]» (MEW 20, A-D, 256).(Así sucede que la economización de los medios de trabajo se convierte, desde el principio, en el más despiadado despilfarro de fuerza de trabajo y en el robo de las condiciones previas normales de la función laboral).

Uno de los mejores pasos para mi tema, aunque hay que señalar la ingenuidad de los presupuestos «normales».

15. Al revés, una de las afirmaciones más resueltas del requisito de la abundancia está también en el Anti-Dühring:

«La escisión de la sociedad en una clase explotadora y otra explotada, en una clase dominante y otra sometida, fue consecuencia necesaria del escaso desarrollo anterior de la producción. Mientras el trabajo social total no suministra más que un fruto reducido, que supera en poco lo exigido para la existencia más modesta de todos los miembros de la sociedad, mientras, pues, el trabajo reprime todo el tiempo, o casi todo el tiempo de la gran mayoría de los miembros de la sociedad, ésta se divide necesariamente en clases.» (MEW 20, 262)

16. Y en la página siguiente está el texto definitivo para mi tema: la siguiente estimación se tiene que presentar no como una previsión fallada, mal situada en un modelo predictivo, sino como reveladora de las características del mundo mismo:

«La supresión de las clases sociales tiene efectivamente como presupuesto un grado de desarrollo histórico en el cual sea un anacronismo, cosa anticuada, no ya la existencia de tal o cual clase dominante, sino el dominio de clase en general, es decir, las diferencias de clase mismas. Tiene, pues, como presupuesto un alto grado de desarrollo de la producción en el cual la apropiación de los medios de producción y de los productos por una determinada clase social –y con ello el poder político, el monopolio de la instrucción y la dirección intelectual por dicha clase– se haya hcho no solo superflua, sino también un obstáculo económico, político e intelectual para el desarrollo. A este punto hemos legado ya.» (NEW 20, 263)

17. «Cierto que la civilización nos ha dejado en las grandes ciudades una herencia que costará mucho tiempo y esfuerzo eliminar. Pero las grandes ciudades tienen que ser suprimidas, y lo serán, aunque sea a costa de un proceso largo y difícil. Cualesquiera que sean los destinos del Imperio Alemán de la Nación Prusiana, Bismarck podrá irse a la tumba con la orgullosa conciencia que su más íntimo deseo será satisfecho: las grandes ciudades desaparecerán,» (MEW 20, 277)

Ejemplar en todo, sin olvidar la cita de Bismarck.

6. Fichas comentadas

Fichas comentadas por Sacristán, básicamente de fragmentos del Anti-Dühring. Escritas probablemente durante la elaboración del prólogo «La tarea de Engels en el Anti-Dühring».

1. [Modestia]. Prefacio I, p.11.

a) Aprovechar, y mostrar que no saca la consecuencia, pues: b) En los hechos se puede equivocar un diletante. c) Pero en cada especialidad hay especialistas, y el «medio ignorante» no comete sólo «imprecisiones y torpezas de expresión».

2. [Ciencia y filosofía]

«Y por lo mismo que se apropiará los resultados de esta evolución de la filosofía que ha durado dos mil quinientos años, se desembarazará, de una parte, de toda filosofía de la naturaleza que lleve una existencia aparte, fuera y por encima de ella, y de otro lado, de ese método limitado de pensar que le es propio y que ha heredado del empirismo inglés» (Prefacio II, final, p.18).

Esencia de la teoría de la ciencia de Engels. Versión «utópica» de las tesis sobre Feuerbach. De verdad se aplica a la cultura, no a la investigación. Y sin valorar tanto la tradición filosófica, que fue mala ciencia. Lo que no puede seguir sustituyendo a la concepción de [ilegible] dialéctica es la cultura.

Esto es casi idealista: la escisión no se supera idealmente.

El punto de vista de Engels en la historia de la ciencia es cultural: se interesa por la consecución de ideas y perspectivas de alcance filosófico-cultural. Por ejemplo, Kant y la nebulosa son para él la conquista de la idea de origen y muerte del sistema solar (Prefacio II).

El método discutido no desaparecerá nunca en la teoría.

Lo filosófico es un nivel, no una teoría.

3. [Ciencia y filosofía II] «Esta moderna filosofía alemana encuentra su conclusión en el sistema de Hegel, en que, por primera vez –tal es su gran mérito– todo el universo de la naturaleza, de la historia y del espíritu se describe como un proceso, es decir, como determinado por un movimiento constante, en perpetuo cambio, transformación y evolución» (Einleitung I, pp. 22-23; p. 27 ed. castellana -Madrid, Ciencia Nueva 1968. Traducción José Verdes Montenegro).

a) Justa primera caracterización del pensamiento dialéctico como pensamiento procesual. «La naturaleza es dialéctica» quiere decir entonces «la naturaleza –como Todo– es un proceso, y las realidades naturales son procesos».

b) En la primera versión decía muy concisa y eficazmente, anticipando el párrafo […]. Si fue Marx el que pidió corrección, hizo un flaco servicio. La estimación de Hegel no debe pasar de ahí.

c) «Poco importa por el momento que Hegel haya fracasado en su propósito; su mérito, su obra, que hace época en la historia es haber trazado el programa. Por lo demás, es una tarea que ningún individuo aislado podría conducir a feliz término» (Ein, I; p.23)

c1) A nivel teorético Engels se salva.

c2) Luego la tarea es un postulado: el mejor postulado de inmanentismo.

d) Eint, pp. 23-24; p. 28 «(…) Un sistema de la naturaleza y de la historia que abarca todo y contiene todo está en contradicción con las leyes fundamentales del pensamiento dialéctico; pero esto no se opone, de otra parte, de ninguna manera, sino, por el contrario, implica que el conocimiento sistemático del conjunto del mundo exterior haga progresos gigantescos de generación en generación».

La correcta afirmación final –que es tan clara como el primer texto– no es tan obvia como puede parecer. Hegel ha hecho el sistema porque pensamiento dialéctico es pensamiento del todo. Si Engels no lo admite, es porque subraya el momento histórico. Pero entonces tiene que admitir que el objeto dialéctico no es propiamente conocimiento sino estructura del conocimiento suprapositivo.

e) «(*) En uno y otro caso, tal materialismo, esencialmente dialéctico, no implica ninguna filosofía superpuesta a las demás ciencias. (**) Desde el momento que se pide a cada ciencia se dé cuenta de su posición en el conjunto total de las cosas y del conocimiento de las cosas, tórnase superflua una ciencia especial del conjunto; (***) lo que subsiste de toda la antigua filosofía y conserva una existencia propia desde la teoría del pensamiento y sus leyes –la lógica formal y la dialéctica– Todo lo demás se resuelve en la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia» (Ein, p. 24; p. 29).

(*) Posición general: no hay filosofía sistemática.

(**) Implica niveles y la utopía de Goethe. Sus peligros: a) charlatanería especulativa dada como ciencia, ) desconocimiento de los niveles.

(***) La dialéctica tiene que ser el tratamiento general de los modos de Zusammenhang. Se olvida arte y moral. O van en ciencias históricas.