Entre la espada y el Green New Deal

Jasper Barnes

Fuente: Contra el diluvio A su vez traducción de un artículo publicado originalmente en la revista Commune con el título «Between the Devil and the Green New Deal».

JASPER BERNES es jefe de redacción de Commune. Es autor de The Work of Art in the Age of Deindustrialization (2017) y de dos libros de poesía: We Are Nothing and So Can You y Starsdown.

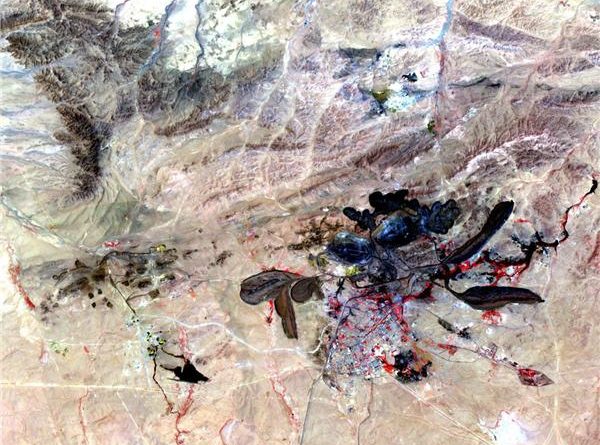

Desde el espacio, las minas de Bayan Obo, en China, de donde se extrae y donde se refina el setenta por ciento de los minerales raros de la tierra, parecen un cuadro. En el kilométrico diseño de cachemira de las balsas de estériles radiactivos se concentran los colores ocultos de la tierra: los tonos aguamarina de origen mineral y los ocres que un pintor utilizaría para agasajar a los gobernantes de un imperio en declive.

Para cumplir con las exigencias del Green New Deal, que propone convertir Estados Unidos en una potencia de las energías renovables y sin emisión alguna para el año 2030, en la corteza terrestre van a excavarse muchas minas como esta. Ello se debe a que casi todas las fuentes de energía renovable dependen de minerales que son no renovables y a menudo difíciles de conseguir. Los paneles solares usan indio, las turbinas usan neodimio, las baterías usan litio y todos ellos requieren de miles de toneladas de acero, estaño, plata y cobre. Las cadenas de suministro necesarias para proveer a las tecnologías de energías renovables van dando saltos por la tabla periódica y por el mapamundi como en la rayuela. Para fabricar un panel solar de alta capacidad se necesitan cobre (número atómico 29) de Chile, indio (49) de Australia, galio (31) de China y selenio (34) de Alemania. Muchos de los aerogeneradores de accionamiento directo más eficientes requieren de un kilo de neodimio, un metal perteneciente a las tierras raras, y cada modelo de Tesla contiene unos setenta kilogramos de litio.

No sin motivo, durante buena parte de los siglos XIX y XX los mineros de carbón fueron la viva imagen de la miseria capitalista: se trata de un trabajo agotador, peligroso y desagradable. Le Voreux, «el voraz». Así se refería Émile Zola a la minería de carbón en Germinal, una novela sobre la lucha de clases en una colonia industrial francesa. Cubierta de humeantes chimeneas de carbón, la mina es a la vez el laberinto y el minotauro. «En el fondo de su agujero […], respiraba con un aliento más fuerte y prolongado, como si le irritase su penosa digestión de carne humana». En la mitología clásica los monstruos son productos de la tierra, hijos de Gaia, nacidos de cuevas y cazados por una cruel raza de divinidades civilizadoras celestiales. Pero en el capitalismo lo que es monstruoso es la tierra una vez animada por esas energías civilizadoras. A cambio de esos tesoros terrenales, utilizados para hacer funcionar trenes, barcos y fábricas, una nueva clase social acaba siendo arrojada a los pozos. La tierra se calienta y está repleta de esos monstruos que nosotros mismos hemos creado: el monstruo de la sequía, el de la migración, el de la hambruna, el de las tormentas. Y en realidad la energía renovable no es un refugio. El peor accidente industrial en la historia de Estados Unidos, el de Hawk’s Nest, en 1930, fue un desastre relacionado con las energías renovables. Mientras horadaban una entrada de casi cinco mil metros de largo para una central hidroeléctrica de Union Carbide, cinco mil trabajadores enfermaron después de dar con una gruesa veta de sílice y llenar el túnel con un polvo blanco cegador. Ochocientos trabajadores murieron de silicosis. La energía nunca es «limpia», y eso lo deja claro Muriel Rukeyser en el épico poema documental que escribió acerca de Hawk’s Nest, El libro de los muertos. «¿Quién fluye por los cables eléctricos? ―pregunta―, ¿quién habla bajo cada camino?». La infraestructura del mundo moderno ha sido moldeada con dolor fundido.

Salpicada de «pueblos muertos» donde los cultivos ya no dan fruto, la región de Mongolia Interior, donde se encuentran las minas de Bayan Obo, muestra niveles de cáncer propios de Chernóbil. Pero resulta que estos pueblos ya están aquí, y habrá más si no hacemos algo respecto al cambio climático. ¿Qué importan un puñado de pueblos cuando la mitad de la Tierra podría volverse inhabitable? ¿Qué importan los cielos grises sobre Mongolia Interior si la alternativa es, según dicen los geoingenieros que va a ocurrir, que el cielo se vuelva blanco de manera permanente debido a los aerosoles sulfúricos? Los moralistas, los filósofos de sillón y los «abogados del mal menor» pueden intentar convencerte de que estas situaciones van a ir evolucionando como en el dilema del tranvía: si no haces nada, el tranvía avanza por la vía de la muerte en masa; si sí haces algo, el tranvía se cambia a la vía en que muere menos gente, pero eres parcial y activamente responsable de esas muertes. Cuando la supervivencia de millones o de miles de millones de personas pende de un hilo, como ocurre cuando hablamos de cambio climático, que el resultado sea el de unos cuantos pueblos muertos pueden parecer un buen pacto, un pacto verde [green deal], un pacto nuevo [new deal]. Sin embargo, el cambio climático no avanza como el sencillo dilema del tranvía. Más bien estamos ante un patio de maniobras enmarañado que se extiende por todo el planeta y que provoca muertes en masa en cada una de las vías.

De todos modos, ni siquiera está claro si vamos a poder extraer del suelo la cantidad suficiente de estos materiales, dado el marco temporal que manejamos. Para que no hubiese emisiones en 2030, esas minas tendrían que estar funcionando ya, no dentro de cinco o diez años. Es muy probable que la carrera por poner a funcionar esos suministros vaya a ponerse fea y de maneras diferentes, pues, en medio de una explosión de precios, habrá productores sin escrúpulos que se peleen por cobrar cuanto antes, utilizando cualquier atajo y abriendo minas peligrosas, poco sanitarias y particularmente contaminantes. Las minas requieren de una inversión masiva por anticipado y, normalmente, la recuperación de dicha inversión es bastante lenta, excepto durante el boom de mercancías que podemos esperar que produzca el Green New Deal. Puede pasar una década, si no más, hasta que los recursos se hayan desarrollado y otros diez años antes de que puedan dar beneficios.

Tampoco está claro en qué medida el fruto de estas minas va a ayudar a la descarbonización si el consumo de energía sigue subiendo. Que Estados Unidos esté hasta arriba de paneles solares que no emiten gases de efecto invernadero no significa que las tecnologías utilizadas no generen carbono. Se necesita energía para sacar esos minerales del suelo y para convertirlos en baterías y paneles solares fotovoltaicos y rotores gigantes para aerogeneradores, se necesita energía para reemplazarlos cuando se gastan. Las minas funcionan, principalmente, con vehículos con motor de combustión interna. Los cargueros que cruzan los mares del mundo y que llevan su buen cargamento de renovables utilizan tanto combustible que son responsables del tres por ciento de las emisiones del planeta. Los motores puramente eléctricos para equipos de construcción se encuentran todavía en las primeras etapas de desarrollo. ¿Qué tamaño tan descomunal tendría que tener una batería para que un carguero pudiese cruzar el Pacífico? ¿No sería mejor, tal vez, un pequeño reactor nuclear?

En otras palabras, llevar la cuenta de las emisiones dentro de las divisiones nacionales es como llevar la cuenta de calorías solamente durante el desayuno y la comida. Si para ser un país más limpio Estados Unidos aumenta la contaminación en otros lugares, eso hay que añadirlo al libro de cuentas. Seguro que las sumas de carbono son menores de lo que lo serían de otro modo, pero entonces las reducciones podrían no ser tan fuertes como se pensaba, especialmente si los productores, desesperados por ingresar dinero gracias al pelotazo de las renovables, lo hacen de la forma más barata posible, lo que ahora mismo implica más combustibles fósiles. Por otro lado, una restauración medioambiental va a ser costosa en todos los sentidos: ¿quieres limpiar las balsas de estériles, enterrar residuos a gran profundidad y prevenir el envenenamiento del agua?, pues vas a necesitar motores y es posible que tengas que quemar combustible.

El informe más reciente del IPCC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático] consolida la opinión científica y augura que los biocombustibles van a ser utilizados en los siguientes casos: construcción, industria pesada y transporte, áreas en las que los motores eléctricos no pueden usarse fácilmente. Los biocombustibles emiten carbono a la atmósfera, pero es carbono que ya ha sido absorbido por plantas, de modo que las emisiones netas son nulas. El problema es que la creación de biocombustibles requiere de tierra que podría estar dedicada a cultivos u ocupada por vegetación que pueda absorber carbono. Son una de las formas de producción de energía con menos densidad espacial; serían necesarias unas cinco hectáreas para llenar el depósito de un solo avión transatlántico. Las emisiones son solo el problema más evidente dentro de una crisis ecológica que abarca varios ámbitos. La población humana, los pastos y la industria ―que se expanden a través de lo que queda de naturaleza de la manera más irresponsable y destructiva posible― han tenido repercusiones que han llegado a los reinos animal y vegetal. La aniquilación de los insectos ―en algunas zonas se ha reducido su población a un quinto de la original― es una de las manifestaciones de esta situación. El mundo de los insectos es un gran incomprendido, pero algunos científicos sospechan que estos sucesos son solo parcialmente atribuibles al cambio climático; los mayores culpables son el uso que los humanos dan a la tierra y la utilización de pesticidas. De los dos mil millones de toneladas de masa animal que hay en el planeta, los insectos conforman la mitad. Si uno elimina los pilares que sostienen el mundo de los insectos, las cadenas tróficas se derrumban.

De acuerdo con las estimaciones de Vaclav Smil, el gran pope de los estudios energéticos, para remplazar el gasto de energía de Estados Unidos con energías renovables sería necesario dedicar entre un veinticinco y un cincuenta por ciento del territorio estadounidense a plantas solares, eólicas y de biocombustible. ¿Disponemos de espacio para ello, aparte de para la expansión del hábitat humano? ¿Y para pastos y para la industria de la carne y de los lácteos? ¿Y para los bosques que se necesitarían para eliminar el carbono del aire? Si el capitalismo sigue haciendo lo que no puede dejar de hacer ―crecer―, la respuesta es no. La ley del capitalismo es la ley del más: más energía, más cosas, más materiales. Es eficiente únicamente en lo que se refiere a expoliar el planeta. No hay solución en la que pueda seguir intacta la tendencia al crecimiento que tiene el capitalismo. Y esto es lo que no aborda el Green New Deal, un concepto acuñado por el untuoso neoliberal Thomas Friedman. Según el Green New Deal, se puede conservar el capitalismo, se puede mantener el crecimiento, pero eliminando sus consecuencias nocivas. Los pueblos muertos están aquí para decirnos que no es posible. Para ellos no hay vida después de la muerte.

* * *

Sin embargo, los mineros de Chile, de China y de Zambia van a excavar para algo más que para colocar cincuenta millones de paneles solares y aerogeneradores, ya que el Green New Deal también propone renovar la red eléctrica y así aumentar su eficiencia, incorporar mejoras en todos los edificios de acuerdo a los más altos estándares medioambientales y, por último, desarrollar un sistema de transporte con una baja huella de carbono basado en vehículos eléctricos y trenes de alta velocidad. Huelga decirlo, esto implica un despliegue monumental de materiales con una alta huella de carbono, como el cemento y el acero. Va a ser necesario enviar a Estados Unidos una cantidad de materias primas valorada en billones de dólares para que allí las transformen en vías de tren y en coches eléctricos. También en escuelas y hospitales, pues, junto a otras iniciativas, el Green New Deal propone una atención sanitaria universal y una educación gratuita, por no hablar de la garantía de empleo con un salario digno.

En política nada es nunca nuevo del todo en realidad y, por ello, no sorprende que el Green New Deal nos devuelva a los años treinta del mismo modo en que los gilets jaunes [chalecos amarillos] de Francia reviven el cadáver de la revolución francesa y lo ponen a bailar bajo el Arco del Triunfo. Entendemos el presente y futuro a través del pasado. Tal y como apunta Marx en El 18 de brumario de Luis Bonaparte, las personas «hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado». Para hacer entendibles nuevas formas de lucha de clases, sus defensores miran al pasado, «toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal». Lo «nuevo» del Green New Deal debe entonces mostrarse en un idioma antiguo, que sea atractivo para el desaparecido obrerismo de nuestros bisabuelos y con el estilo gráfico de los posters de la agencia encargada de gestionar el antiguo New Deal, la WPA [Works Progress Administration].

Este juego de disfraces puede acabar siendo progresivo en vez de regresivo, siempre que sea para «glorificar las nuevas luchas y no para parodiar las antiguas, para exagerar en la fantasía la misión trazada y no para retroceder ante su cumplimiento en la realidad, para encontrar de nuevo el espíritu de la revolución y no para hacer vagar otra vez a su espectro». Al contrario, en los albores de la revolución de 1848, cuando Marx escribía esto, la simbología de la revolución francesa tenía el efecto de ahogar cualquier cosa que en aquel momento fuera revolucionaria. El sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, era una parodia del libertador de Europa. Lo que Europa necesitaba era una ruptura radical, no continuidad:

La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado. Las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los recuerdos de la historia universal para aturdirse acerca de su propio contenido. La revolución del siglo XIX debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, para cobrar conciencia de su propio contenido. Allí, la frase desbordaba el contenido; aquí, el contenido desborda la frase.

Haríamos bien en recordar estas palabras durante las próximas décadas, para evitar recular ante soluciones reales o insistir en soluciones fantasiosas. El proyecto del Green New Deal realmente no tiene nada que ver con el New Deal de los años treinta, más allá de lo superficial. El New Deal fue una respuesta ante una emergencia económica inmediata ―la gran depresión― y no ante una catástrofe climática futura; su objetivo principal era devolver el crecimiento a una economía que se había visto reducida en un cincuenta por ciento y en la que una de cada cuatro personas estaba sin trabajo. El objetivo del New Deal era conseguir que el capitalismo hiciera lo que ya deseaba hacer: poner a la gente a trabajar, explotarlos y venderles los productos de su propio trabajo. El estado era necesario como catalizador y mediador, para asegurar el equilibrio entre beneficios y salarios, principalmente dando fuerza a la mano de obra y quitándosela a los negocios. Aparte de que implicaría unos desembolsos de capital mucho mayores, el Green New Deal tiene una ambición más compleja: en lugar de hacer que el capitalismo haga lo que ya está deseando hacer, tiene que lograr que vaya por un camino que, a largo plazo, es sin lugar a dudas perjudicial para los dueños del capital.

Mientras que el New Deal necesitaba solamente restaurar el crecimiento económico, el Green New Deal tiene que generar dicho crecimiento y reducir emisiones. El problema es que el crecimiento y las emisiones están, en casi cualquiera de sus formas, directa y profundamente relacionados. Por ello, el Green New Deal corre el riesgo de convertirse en algo parecido al mito de Sísifo, que cada día sube la colina empujando la roca de la reducción de emisiones para que, cada noche, una economía creciente y ávida de de energía la vuelva a hacer rodar hasta abajo.

Los defensores del crecimiento ecológico prometen una «desacoplamiento absoluto» entre emisiones y crecimiento, en la que cada unidad adicional de energía no añade CO2 a la atmósfera. Incluso si tal cosa fuera tecnológicamente posible, incluso si fuera posible generar energía libre de emisiones para abastecer la demanda actual, tal separación requeriría de un control mucho mayor sobre el comportamiento de los propietarios del capital que el que tuvo el New Deal.

Franklin Delano Roosevelt y su coalición en el congreso ejercieron un modesto control sobre las corporaciones mediante un proceso de «compensación de poderes», en palabras de John Kenneth Galbraith, que fue quien inclinó el terreno de juego para arrebatar poder a los capitalistas respecto a trabajadores y consumidores y quien hizo más atractivas las inversiones. Efectivamente, el estado llevó a cabo inversiones públicas —construyó carreteras, puentes, centrales energéticas y museos—, pero no lo hizo para sustituir a la inversión privada, sino para establecer «para siempre una vara de medir contra la extorsión», según la contundente formulación de Roosevelt. Las centrales energéticas gubernamentales podrían, por ejemplo, fijar el precio real ―más bajo― de la electricidad, impidiendo así que los monopolios energéticos inflasen los precios.

Los defensores del Green New Deal ensalzan este aspecto del New Deal, ya que se acerca mucho a lo que ellos proponen. La Tennessee Valley Authority, una empresa pública de energía que sigue operando después de ochenta años, es la más famosa entre este tipo de proyectos. Infraestructura pública, energía limpia, desarrollo económico…; la TVA engloba muchos de los elementos esenciales para el Green New Deal. Mediante la construcción de presas y centrales hidroeléctricas a lo largo del río Tennessee, suministró energía limpia y barata a una de las regiones económicamente más deprimidas del país. Las centrales hidroeléctricas estaban, a su vez, vinculadas a fábricas que producían nitratos, una materia prima que requiere de un gran gasto energético y que se utiliza en fertilizantes y explosivos. Los salarios y la producción agraria subieron, el coste de la energía descendió. La TVA trajo energía barata, fertilizante barato y empleos dignos a un lugar previamente conocido por la malaria, la pobre calidad de sus tierras, unos sueldos por debajo de la mitad de la media nacional y una tasa de desempleo alarmantemente alta.

El problema a la hora de plantear este escenario como marco para el Green New Deal es que las renovables no son muchísimo más baratas que los combustibles fósiles. El estado no puede abrir el camino de una energía barata y renovable que satisfaga a los consumidores gracias a sus bajos costes y a los productores con beneficios aceptables. Mucha gente pensó en su momento que nos iba a salvar el agotamiento de las reservas de petróleo y carbón, pues ello elevaría el precio de los combustibles fósiles por encima del de las renovables y forzaría un cambio como si se tratara de un asunto de necesidad económica. Desgraciadamente, ese mesiánico pico de los precios se ha ido alejando hacia el futuro desde el momento en que las nuevas tecnologías de perforación, introducidas en la última década, han hecho posible extraer petróleo del shale mediante el fracking y recuperar reservas de campos que anteriormente se pensaba que estaban agotados. El precio del petróleo se ha mantenido reiteradamente bajo y, para sorpresa de todo el mundo, Estados Unidos ahora mismo está produciendo más que nadie. Las apocalípticas previsiones en torno al «pico del petróleo» son hoy una curiosidad propia del cambio de milenio, como lo son el efecto 2000 o Al Gore. Sintiéndolo mucho, se han equivocado ustedes de apocalipsis.

Algunos dirán que las energías renovables pueden competir en el mercado con los combustibles fósiles. Es cierto, la energía eólica, la hidroeléctrica y la geotérmica han bajado de precio en tanto que fuentes de electricidad y en algunos casos han alcanzado precios más bajos que el carbón y que el gas natural, pero siguen sin ser lo suficientemente baratas. Esto se debe a que, para hacer quebrar a las compañías petrolíferas capitalistas, las energías renovables deberían lograr algo más que sobrepasar marginalmente a los combustibles fósiles en uno o dos céntimos por kilovatio/hora. Hay billones de dólares invertidos en infraestructuras de energía fósil y los propietarios de dichas inversiones siempre van a preferir recuperar parte de sus inversiones antes que no recuperar nada. Para reducir el valor de esos activos a cero y obligar a los capitalistas de la energía a invertir en nuevas centrales, las energías renovables no solo deberían ser más baratas, sino muchísimo más baratas, más baratas en proporciones casi imposibles. Al menos esta es la conclusión a la que llegó el grupo de ingenieros que contrató Google para estudiar el problema. La tecnología existente nunca va a ser lo suficientemente barata como para desbancar a las centrales térmicas de carbón; necesitaríamos cosas que actualmente forman parte de la ciencia ficción, como la fusión fría. Y esto no es solo por un problema de costos hundidos, sino porque la energía solar y la eólica no pueden suministrarse bajo demanda: solo están disponibles cuando la luz del sol llega a la Tierra y cuando sopla el viento. Si alguien quiere disponer de estas fuentes de energía en todo momento, debe almacenarla o transportarla miles de kilómetros, y eso va a hacer que aumente el precio.

La mayor parte de la gente dice que la respuesta a este problema son los impuestos a fuentes de energía contaminantes, o directamente su prohibición, junto a subvenciones a las energías limpias. Un impuesto al carbono, aplicado de manera inteligente, puede inclinar la balanza a favor de las energías renovables hasta que estas puedan desbancar por completo a las energías fósiles. Se pueden prohibir nuevas fuentes e infraestructuras de energía fósil y los ingresos de los impuestos pueden utilizarse para desarrollar nuevas tecnologías y para aplicar mejoras en la eficiencia y subsidios para las y los consumidores. Pero entonces estaríamos hablando de algo que no es un New Deal, sino de algo que abriría el camino a un capitalismo mucho más productivo en el que salarios y beneficios pudiesen aumentar de manera conjunta. Según algunas proyecciones, en las reservas planetarias existe un billón y medio de barriles de crudo, unos cincuenta billones de dólares si asumimos un precio bajo por cada barril. Básicamente este es el valor con el que las compañías petrolíferas ya cuentan de acuerdo con sus propios cálculos. Si el impuesto sobre el carbono y las prohibiciones llegaran a dividir por diez ese beneficio, los propietarios de la energía fósil harían lo que fuera posible para evitar, alterar o rechazar estas medidas. Surge aquí de nuevo el problema de los costos hundidos. Si cercenas el valor de esas reservas y te pones un poco retorcido, podrías reducir el coste de las energías fósiles, animando así al aumento del consumo y de las emisiones, ya que los productores de petróleo se movilizarán para vender sus suministros a países sin impuesto sobre el carbono. Por ejemplo, se estima que toda la riqueza del mundo es de unos trescientos billones de dólares, la mayoría en manos de la clase propietaria. El PIB global, el valor de todos los bienes y servicios producidos en el mundo a lo largo del año, está alrededor de los ochenta billones. Si proponemos deshacernos de cincuenta billones de dólares, un sexto de la riqueza de todo el planeta, es de esperar que los propietarios de dicha riqueza se opongan con todo lo que tienen, que es más o menos todo lo que hay.

* * *

Como si se tratara de una novela de mil páginas con un MacGuffin o con alguna otra atrocidad estilística en cada página, el Green New Deal presenta un desafío a sus críticos. Hay demasiados niveles en los que nunca podría funcionar. Hay una infinidad de mundos en los que el Green New Deal fracasa: un millón de Bernie Sanders o, con más urgencia aún, de Ocasio-Cortez comandando el desastre. Por ejemplo, uno puede escribir un artículo entero acerca de su imposibilidad política debido a que el gobierno de Estados Unidos se halla completamente cooptado por intereses corporativos y debido a un sistema de partidos y una división de poderes que se alinean con la derecha de manera rigurosa; un artículo sobre cómo, incluso si fuera políticamente posible, es muy probable que unos desembolsos que alcanzasen magnitudes de varios billones de dólares al año en energías renovables acabarían por tumbar el dólar y por sobrepasar los costes previstos; un artículo sobre cómo, incluso si se superasen estos obstáculos, las últimas intervenciones en la economía —cuatro billones y medio de dólares inyectados durante el mandato de Obama para la expansión cuantitativa del gobierno federal, un billón y medio en los recortes de Trump— indican que el Green New Deal debe luchar por animar a las corporaciones a gastarse el dinero según lo planeado: en inversiones en infraestructuras verdes en lugar de verterlo todo en bienes inmuebles y en acciones, como ha pasado en los casos anteriores.

Es fácil irse por las ramas y perder de vista lo importante. En cada uno de estos escenarios, en cada uno de estos mundos tristes, cada vez más calientes, el Green New Deal fracasa por culpa del capitalismo; porque, en el capitalismo, existe una pequeña clase de propietarios y administradores que compite contra sí misma y que se ve obligada a tomar una serie de decisiones limitadas acerca de dónde y en qué invertir, fijando así precios, salarios y otros determinantes fundamentales de la economía. Incluso si estos propietarios quisieran evitar que hubiera ciudades anegadas y miles de millones de personas migrantes en el año 2070, no podrían hacerlo; el resto de la cuadrilla los enviaría a la bancarrota. Tienen las manos atadas, sus decisiones vienen dictadas por el hecho de que deben vender al ritmo establecido o desaparecer. Es el conjunto de esta clase la que decide, no los miembros que la componen. Es por esto por lo que a menudo los marxistas (y Marx) se refieren al capital como a un agente en lugar de como a un objeto. La voluntad de crecimiento desenfrenado y el incremento del uso de energía no son una decisión, son algo forzado, un requisito para la obtención de beneficios cuando la obtención de beneficios es un requisito para la existencia.

Si se crean impuestos sobre el petróleo, el capital se va a ir a venderlo a otra parte. Si incrementas la demanda de materias primas, el capital va a aumentar el precio de los productos de primera necesidad y va a poner las materias primas en el mercado de la forma más ineficiente desde el punto de vista energético. Si te hacen falta millones de kilómetros cuadrados para colocar paneles solares, parques eólicos o granjas de biocombustible, el capital va a hacer que aumente el precio del metro cuadrado. Si pones aranceles a las importaciones, el capital se va a desplazar a otros mercados. Si intentas fijar un precio máximo que no permita el beneficio, el capital sencillamente va a dejar de invertir. Si a la Hidra le cortas una cabeza, otra la sustituirá. Si inviertes billones de dólares en infraestructuras, vas a tener que enfrentarte a la industria de la construcción, que es asombrosamente lenta, antieconómica e improductiva y con la que tender un kilómetro de vía de metro puede costar hasta veinte veces más tiempo y cuatro veces más dinero de lo que se había planificado. Vas a tener que enfrentarte a los monstruos de Bechtel y Fluor Corp., acostumbrados a vivir directamente del gobierno y a cobrarles cincuenta dólares por tornillo. Si esto no te asusta, ponte a pensar en la historia de ineficiencia del ejército de Estados Unidos, que es el mayor consumidor de petróleo del planeta y, a la vez, el principal cuerpo de policía del petróleo. La contabilidad del Pentágono es un agujero negro en el que se vierte la riqueza de la nación pero del que no emerge ninguna luz. Su libro de cuentas está en blanco.

* * *

Sospecho que muchos defensores del Green New Deal esto ya lo saben. No creen que vaya a poder cumplirse lo prometido y saben que, si se cumpliese, no iba a funcionar. Probablemente es por esto por lo que se ofrecen tan pocos detalles concretos. Hasta ahora las discusiones giran en torno al presupuesto: los defensores de la teoría monetaria moderna (TMM) defienden que la cantidad que puede gastar un gobierno como el de Estados Unidos no tiene techo, a lo que la gente de izquierdas que tanto defiende los impuestos y el gasto público opone escenarios de todo tipo. Lo que propone la TMM es técnicamente correcto, pero obvian el poder que tienen los acreedores de Estados Unidos para determinar el valor del dólar y, por lo tanto, los precios y los beneficios. Mientras tanto, los críticos del Green New Deal limitan su discusión a los aspectos menos problemáticos. Que no se me malinterprete, las partidas presupuestarias de decenas de billones de dólares no son poca cosa. Pero garantizarse el dinero no es ni mucho menos nuestro mayor problema. Es la puesta en marcha la que lo mata y hay pocos defensores del Green New Deal que tengan algo que decir acerca de estos detalles.

El Green New Deal propone descarbonizar la mayor parte de la economía en diez años; estupendo, pero nadie dice nada sobre cómo hacerlo. Esto es así porque para mucha gente el valor del GND es más que nada retórico; la cosa va de transformar el debate, de aunar voluntades políticas y de subrayar la urgencia de la crisis climática; se trata de unas sensaciones poderosas más que de un gran plan. Hay muchos socialistas que reconocen que es imposible mitigar el cambio climático en un sistema de producción orientado al beneficio, pero creen que un proyecto como el Green New Deal es lo que León Trotski llamaba un «programa de transición» dependiente de una «reivindicación transitoria». A diferencia de una reivindicación mínima, que el capitalismo puede satisfacer, y de la reivindicación máxima, que evidentemente no puede satisfacer, la reivindicación transitoria es algo que el capitalismo podría satisfacer si se tratara de un sistema racional y humano, pero que, en un momento dado, no puede hacerlo. A base de hacer bandera de esta reivindicación transitoria, los socialistas harían ver que el capitalismo es un coordinador de la actividad humana extraordinariamente despilfarrador y destructivo, incapaz de explotar su propio potencial y, en este caso, responsable en el futuro de un número inimaginablemente de muertes. Tan expuesto quedaría que se podría proceder a la eliminación del capitalismo. Enfrentados a la resistencia de la clase capitalista y a una burocracia gubernamental atrincherada, aquellas personas elegidas para aplicar un Green New Deal, con el apoyo de las masas, podrían pasar a expropiar a la clase capitalista y reorganizar el estado de acuerdo a principios socialistas. O esa es la idea.

Siempre he despreciado el concepto de programa de transición. Para empezar creo que es condescendiente asumir que hay que decirle a las «masas» una cosa para, finalmente, poder convencerlas de otra. También creo que es peligroso y que puede salir el tiro por la culata. Las revoluciones a menudo comienzan cuando fracasan las reformas, pero el problema es que la reivindicación transitoria anima a crear instituciones y organizaciones alrededor de unos objetivos con la esperanza de que, llegado el momento, puedan adoptar otros rápidamente. Sin embargo, las instituciones son estructuras con inercias muy fuertes: si construyes un partido y unas instituciones en torno a la idea de resolver el cambio climático dentro del capitalismo, que no te sorprenda cuando una gran parte del partido ofrezca resistencia a tus intentos de convertirlo en un órgano revolucionario. La historia de los partidos socialistas y comunistas da razones para ir con cautela. Incluso después de que los líderes de la Segunda Internacional traicionaran a sus miembros enviándolos a matarse entre ellos en la primera guerra mundial y después de que una buena parte se escindiera y formase organizaciones revolucionarias en las primeras etapas de la revolución rusa, mucha gente continuó apoyándola, por costumbre y porque había formado una densa red de estructuras culturales y sociales a la que estaban vinculada por mil y un lazos. Hay que tener cuidado para que, al ir buscando un programa de transición, no acabe uno fortaleciendo a su futuro enemigo.

* * *

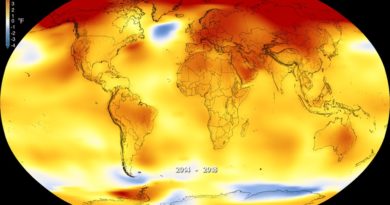

Enunciemos entonces lo que sabemos que es cierto. El camino hacia la estabilización climática por debajo de los 2 ºC que ofrece el Green New Deal es una ilusión. Sin lugar a dudas, ahora mismo las únicas soluciones posibles dentro del paradigma del capitalismo son unas formas de geoingeniería horribles y arriesgadas que envenenarían químicamente el océano o el cielo para absorber carbono o limitar la luz solar, que preservarían el capitalismo y a su hueste, la humanidad, a cambio del cielo (pero sin clima) o del océano (pero sin vida). A diferencia de la reducción de emisiones, estos proyectos no requieren de ninguna colaboración internacional. En este momento cualquier país puede iniciar un proyecto de geoingeniería. ¿Por qué China o Estados Unidos no iban a decidir arrojar azufre a la atmósfera si la cosa se calienta o se tuerce demasiado?

El problema del Green New Deal es que promete cambiarlo todo mientras hace que todo continúe como hasta ahora. Promete transformar las bases energéticas de la sociedad contemporánea como quien cambia la batería de un coche. Uno va a seguir pudiendo comprarse un iPhone nuevo cada dos años, solo que sin emisiones. El mundo del Green New Deal es este mundo solo que mejor; este mundo, solo que sin emisiones, con un sistema sanitario universal y universidad gratuita. Su atractivo es obvio, pero la fórmula es imposible. No podemos continuar en este mundo. Para conservar este nicho ecológico en el que nosotras, nosotros y toda nuestra legión de especies hemos vivido durante los últimos once mil años, vamos a tener que reorganizar completamente la sociedad y cambiar dónde, cómo y, sobre todo, por qué vivimos. Con la tecnología actual no es posible continuar usando más energía por persona, más tierra por persona, más más por persona. Esto no tiene por qué traducirse en un mundo austero y gris, pero es lo que se nos viene encima si la desigualdad y el robo continúan. Una sociedad emancipada, en la que nadie pueda forzar a nadie a trabajar por razones de propiedad, podría traer alegría, sentido, libertad, satisfacción e incluso cierta abundancia. Fácilmente podríamos tener suficiente de lo que sí que importa: conservar energía y otros recursos para alimento, refugio y medicina. Como le resultará obvio a cualquiera que dedique medio minuto a echar un vistazo a su alrededor, en un sistema capitalista la mitad de las cosas que nos rodean son innecesarias. Más allá de nuestras necesidades básicas, la abundancia más importante es la necesidad de tiempo y el tiempo tiene, demos gracias, emisiones nulas o, incluso, emisiones negativas. Si los y las revolucionarias de sociedades que usaban un cuarto de la energía de la que utilizamos nosotros pensaban que el comunismo estaba a la vuelta de la esquina, no hay necesidad alguna de encadenarse a los horribles imperativos de crecimiento. Una sociedad en la que cualquiera es libre para cultivarse, hacer deporte, entretenerse, hacerse compañía y viajar, es aquí donde vemos qué abundancia es la que importa.

Tal vez el progreso en la descarbonización o las tecnologías libres de emisiones estén a punto de llegar. Estaríamos mal de la cabeza si eliminásemos esa posibilidad. Pero no se hace política esperando a que sucedan milagros. Han pasado casi setenta años desde que se inventó la última tecnología que causó un cambio de paradigma: los transistores, la energía nuclear, la genómica…, todos datan de mediados del siglo xx. A pesar de las perspectivas y del constante flujo de nuevas aplicaciones, el ritmo del cambio tecnológico se ha ido frenando más que acelerando. En cualquier caso, si el capitalismo de repente se ve capaz de mitigar el cambio climático, podemos centrarnos en cualquiera de las otras mil razones por las que deberíamos acabar con él.

No podemos seguir igual y que todo cambie. Necesitamos una revolución, una ruptura con el capital y con sus impulsos asesinos, aunque el aspecto que ello pueda tener en el siglo XXI sea básicamente una pregunta sin respuesta. Una revolución que tiene sus miras puestas en el florecimiento de la vida humana implica una descarbonización inmediata, un rápido decrecimiento en el uso de energía para aquellas personas en el norte global industrializado, nada de cemento, muy poco acero, nada de viajes en avión, pueblos y ciudades peatonales, calefacción y aire acondicionado pasivos, una transformación total de la agricultura y una disminución de las tierras de pasto de por lo menos varios órdenes de magnitud. Todo esto es posible si no continuamos arrojando la mitad de la producción mundial a las fauces del capital, si dejamos de sacrificar a buena parte de cada generación enviándola a las minas, si no permitimos que aquellas personas cuyo objetivo es el beneficio decidan cómo debemos vivir.

Por ahora no hay una revolución a la vista. Estamos atrapados entre la espada y el Green New Deal y no podemos culpar a nadie por comprometerse con la esperanza que tienen al alcance de la mano en lugar entregarse a la desesperación medioambiental. Tal vez el trabajo en torno a reformas legislativas marque la diferencia entre lo impensable y lo sencillamente insoportable, pero no nos mintamos los unos a los otros.