Dos conferencias en el Pignatelli

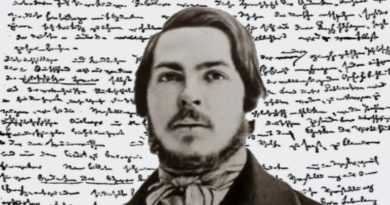

Francisco Fernández Buey

El 25 de agosto de 2022 hizo diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se han organizado diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.

I. Paz y medio ambiente en el mundo de hoy

Fechada el 1º de Mayo de 1992 e impartida en el Centro Pignatelli de Zaragoza

Puede verse en AA.VV., El Magreb y una nueva cultura de la paz. Zaragoza, Seminario de Investigación para la Paz del Centro Pignatelli correspondiente al curso 1991/92, 1993, pp. 253-273.

En esta ocasión creo que tengo que dar las gracias por partida doble a los organizadores del Centro Pignatelli, y en particular a Jesús María Alemany, por la ocurrencia que han tenido al invitar a hablar, en este ciclo sobre cultura de paz y conflictos, a alguien como yo, que no es estudioso de temas polemológicos o irenológicos, ni siquiera pacifista «puro»; e invitarme a hablar, además, no sólo de «paz» sino también de «medio ambiente», asunto en el que tampoco soy experto, ni siquiera (para acabarlo de arreglar) ecologista «puro».

Al declarar tantas insuficiencias mías de salida os estoy diciendo sin falsas modestias, con toda la franqueza, lo poco que podéis esperar de mí aquí, en esta oportunidad. Lo que puedo ofreceros es, a lo sumo, algunas reflexiones personales sobre paz y medio ambiente hilvanadas a lo largo de unos cuantos años con un hilo tan fino como precario, poco o nada concordante con las modas que se llevan este año, al término de la guerra del golfo Pérsico[1]: el hilo de la propia experiencia, el del testimonio propio. Que es –para no ocultaros mi sesgo– el de un rojo convicto y confeso que, allá por el año l975, después de doce de militancia, empieza a darse cuenta (con la ayuda de amigos particularmente sensibles como Manuel Sacristán) de que no se puede seguir siendo comunista o socialista sin ser al mismo tiempo ecologista, esto es, sin incorporar al programa de acciones en favor de la racionalización colectiva de la producción y de la igualdad social la conciencia del límite que la naturaleza misma, en este planeta nuestro, impone al crecimiento económico.

He dicho antes que no me tengo por ecologista «puro». Y querría añadir ahora una precisión. A diferencia de otros medioambientalistas de los años setenta preocupados por la naturaleza y por las especies animales con tanta razón como exclusividad, quienes nos formamos en el Comité Antinuclear de Cataluña[2] y en la revista mientras tanto siempre interpretamos la incipiente crisis ecológica como una consecuencia, como un efecto, del tipo de crecimiento económico (tan desequilibrado en lo social como biocida) que ha sido característico de la civilización expansiva del capitalismo industrialista. Me parecía, nos parecía entonces, que al pasar del análisis de los hechos a la denuncia pública, y de la denuncia a la decisión, al programa de actuaciones, uno no puede ser sólo ecologista, sino algo más que esto. Y puesto que veníamos, por rebelión juvenil y por profundas convicciones sociales igualitarias, de una tradición socialista en lo cultural, concluimos definiéndonos, creo que coherentemente, como comunistas ecologistas[3].

Esta referencia a la «impureza» de nuestro ecologismo no es una declaración a la contra, no es una declaración contra nadie, como ya habréis imaginado, sino sólo una de esas observaciones de hecho que suelen llevar consigo, en su fondo, la reivindicación del derecho a la diferencia entre los amigos naturales. Pues es sabido que la conciencia ecológica y el surgimiento de los movimientos ecologistas ha contribuido muchísimo a modificar las opciones políticas tradicionales, pero suele, en cambio, olvidarse que, a la hora de proponer planes de actuación alternativos, los ecologistas han acabado coloreándose también con los muchos matices de las opciones político-sociales tradicionales: desde la izquierda socialista hasta la derecha fascista. Este olvido no tendría nada de particular, ni merecería ser mencionado aquí, si no fuera porque a veces se distingue mal entre lo que es la ciencia ecológica y lo que quieren ser los diferentes movimientos ecologistas y, al distinguir mal, se crean ilusiones infundadas sobre «nuevos paradigmas».

Si el esfuerzo por tender un puente entre la vieja tradición socialista y la naciente conciencia ecologista nos llevó a considerarnos, sin complejos, ecologistas «impuros», al otro lado del puente, entre los otros amigos formados en la tradición social-comunista, la «impureza» nos ha sido imputada más de una vez sin que, en este caso, aspiráramos a ella nosotros mismos. El motivo principal de tal imputación ha sido el que viéramos donde otros veían un Arca de Noé, o sea, en el llamado «socialismo real», una continuación (en todo lo esencial) de la cultura expansiva y biocida del industrialismo capitalista. ¿Qué otra cosa podía ser sino un socialismo reductivamente definido como electrificación + soviets[4] cuando faltaban los soviets, es decir, cuando se prohibía la autoorganización libre de los trabajadores por abajo, y se imitaba a los dominadores en el expolio de la naturaleza mediante la utilización de energías y tecnologías sumamente contaminantes?

Como suele ocurrir, no hay mal que por bien no venga. Y es precisamente esta otra «impureza» imputada, la no querida entonces, lo que hoy le permite a uno seguir llamándose comunista sin avergonzarse, en esta época del transformismo universal y del Imperio único que ha seguido a la «tercera guerra mundial» y que algunos, precipitadamente, denominan «fin de la historia».

Pero volvamos al testimonio. Aquel mismo rojo convicto y confeso, ecologista «impuro» desde 1975, acabó cayendo en la cuenta, hacia 1981 (cuando era ya evidente el rearme de la OTAN, y en España empezaba una larga controversia acerca de la política exterior), de que el punto de vista marxista clásico sobre la guerra y la paz resulta insuficiente, o, mejor dicho, inmantenible, particularmente en su forma leninista, para la fase histórica que E.P. Thompson había caracterizado como «exterminista». Otros críticos del marxismo, y también marxistas críticos de los dogmas establecidos, habían visto esta insuficiencia ya antes, desde los años cincuenta, al reflexionar con calma (en una línea próxima a la de Einstein y Russell, o recogiendo la orientación cultural de Gandhi) acerca de las implicaciones que las armas atómicas empleadas en Hiroshima y Nagasaki habían de tener para el discurso racional sobre la guerra y la paz de la segunda mitad de nuestro siglo. Pero, como dijo el filósofo, nunca es tarde para despertar del sueño dogmático. De manera que la lectura de las intervenciones político-morales del último Einstein, el descubrimiento de la Autobiografía de Gandhi y la aproximación a ciertos apreciables panfletos del viejo Tolstoi me fueron muy útiles en esta reconsideración de mi marxismo. También lo fue el conocimiento del punto de vista expresado por primera vez entre comunistas por Palmiro Togliatti en 1954[5] al proponer un acercamiento a los católicos críticos en nombre de la conciencia de especie y de la lucha contra la Bomba.

Voy a hablaros, pues, desde el único ángulo que, dadas las circunstancias dichas, no me parece indecente, ni que, por otra parte, pueda suponeros, a los oyentes, una total pérdida de tiempo: el de la vivencia de alguien que desde hace diez años empieza a buscar vías de diálogo entre tradiciones distintas, convencido como estaba de la precariedad de las ideologías establecidas (incluyendo las eminentemente críticas). En esa línea algo podría decir, bastante kafkiano, por cierto, acerca de una experiencia más reciente y, por desgracia, muy minoritaria: la de aquellos marxistas críticos que, consecuentes con sus convicciones sobre la insuficiencia de los puntos de vista tradicionales en estas cosas, eligieron en 1983 la vía de la objeción de conciencia a los gastos militares y han acabado volviendo, a la fuerza, en 1990, a los viejos hábitos ahorradores de nuestras bisabuelas (las que guardaban el dinero en un calcetín), porque, como es fácil suponer, no hay caja de ahorros, ni gerencia alguna, ni funcionario de Hacienda, dispuestos a admitir hoy en día que puede haber otra forma de vivir que no sea la que nos ata a todos a los bancos como si de un cordón umbilical se tratase. No voy a proponer esta experiencia personal compartida con algunos amigos de otras tradiciones como ejemplo de nada que hubiera que imitar. La usaré simplemente como trasfondo o música de fondo (estribillo: lo que está más allá del valor de cambio) de una película, un tanto neblinosa, sobre paz y ecologismo, de la que intentaré ir sacando sobre la marcha algunas moralejas.

Mis héroes, los héroes de esta película que os estoy contando, cuyo rodaje, como he dicho, empezó entre 1976 y 1981, son personajes muy conocidos del mundo científico y literario, protagonistas, por lo demás, de películas varias y famosas. Son, por orden conológico: Karl Marx, León Tolstoi, Mahatma Gandhi, Albert Einstein y Barry Commoner. Con ideas de ellos (y tratando de atender siempre a lo que hicieron, a lo que fueron sus vidas, no sólo a lo que dijeron) me he propuesto construir algo así como un socialismo ecológicamente fundamentado, que quiere ser, además, pacífico, y, en la medida de lo posible, discreto[6] (en el sentido que vuestro Baltasar Gracián daba a esta palabra); o sea, un socialismo de base ecologista y consciente al menos de un par de cosas más: que la estructura misma del lenguaje humano hace temerarias las cosmovisiones generales o cerradas; y que en la actividad político-práctica, como en casi todo, cuando más se aprende es poniendo el oído para escuchar los argumentos de los otros (entiendo por «los otros» precisamente aquellos con los que no estamos de acuerdo en todo lo esencial). De algunas de las cosas que he aprendido de Marx, Tolstoi, Gandhi, Einstein y Commoner sobre paz y medio ambiente querría hablaros ahora.

Tal vez sea bueno empezar dando una explicación de la mezcla de géneros que aquí se pone en práctica. Pues si bien todos los personajes citados son, como he dicho, muy conocidos en tanto que protagonistas de grandes hazañas antibélicas en la historia del pensamiento, es, en cambio, poco habitual hacerles trabajar juntos en una película con un guión único. Ya sea porque no es de buen gusto poner a dialogar entre ellos a gentes con ocupaciones y formaciones tan distintas, ya porque las normas que suelen regir últimamente en las Academias se han hecho tan rigoristas en la condena de la mezcla de géneros como laxas en el juicio sobre la endogamia y sobre la jerga de los especialistas, lo cierto es que viene considerándose casi como una herejía el juntar en un solo discurso a fundadores de cofradías del pensar tan distintos como los que acabo de mencionar. Y, sin embargo, parece obvio que, una vez escritos sus nombres, y puestos así en fila, en la línea de créditos, no resulta de ello nada que pueda hacer considerar esta mezcla repulsiva o inaceptable para gentes pacíficas, amigas de la naturaleza y socialistas. Hasta podemos imaginar que esta mezcla tampoco les habría parecido repulsiva a los propios interesados en el caso de que hubieran podido conocerse y tratarse.

Marx y Tolstoi no tuvieron negocios en común, a pesar de lo cual Lenin y Trotsky, en sendos artículos muy conocidos, se encargaron de poner a aquellos dos en comunicación espiritual (forzando, según los casos, un poco o un mucho, la nota, todo hay que decirlo). En cambio, Tolstoi, Gandhi y Einstein sí tuvieron algún trato, e incluso se comunicaron cosas. Tolstoi influyó de manera notabilísima en la configuración del pacifismo de Gandhi, en su práctica no-violenta, y Gandhi influyó de forma igualmente notable en el pacifismo maduro del último Einstein, el de los años que siguieron a la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki. Por su parte, el ecólogo y ecologista contemporáneo Barry Commoner[7], que ha publicado hace poco un interesante libro, a punto de ser editado en castellano, con el título de Making peace whith the Planet resume y representa bien, en la situación actual, la síntesis de preocupaciones pacifistas y ecológicas de los nuevos movimientos sociales con la necesaria atención a la punta político-social de la nueva problemática.

Haré hablar a mis personajes en el orden inverso al cronológico desde otra convicción que no quisiera ocultaros: no hay, ni probablemente puede haber, me parece, ecologismo o pacifismo que no estén íntimamente motivados al mismo tiempo por algo más que la paz (entendida como mera negación de la guerra) y por algo más que el equilibrio medioambiental. Qué sea este «algo más» depende, naturalmente, de otras consideraciones que no siempre se declaran, de distintas jerarquizaciones de los valores, o si se prefiere, de las distintas formas posibles de entender lo que puede ser una vida humana digna y en armonía con la naturaleza. Si no fuera así, nos pondríamos enseguida de acuerdo sobre la paz y la armonía que todos decimos sinceramente desear. Pero los hígados de los humanos, individualmente considerados y culturalmente conformados, son de tamaño, sensibilidad y aguante muy diferentes, por lo que no es nada fácil llegar a acuerdos sobre la significación de palabras tan grandes y respetables como «paz» y «armonía». A unos les dice mucho más una cifra o una estadística a este respecto que un relato, y otros prefieren la imagen directa que pone la piel de gallina a quien la contempla. Esas diferencias no son nada, o casi nada, en los buenos tiempos, en los tiempos de vacas gordas; pero se convierten en intolerables cuando algunos o muchos de los miembros de la especie moran al borde de la supervivencia.

Un científico con conciencia de especie y conocimiento del valor de la ciudadanía

Muchas son las cosas que una persona interesada en la relación entre lo ecológico, lo económico y lo político puede aprender en las obras de Barry Commoner. La lectura de Ciencia y supervivencia, El círculo que se cierra y La escasez de energía (ensayos, todos ellos, traducidos al castellano por la editorial Plaza Janés y hoy en día difícilmente encontrables en las librerías) influyó muchísimo en los primeros colectivos ecologistas y antinucleares de este país a finales de la década de los setenta. Esta influencia fue particularmente grande en grupos y personas que llegaron a la problemática ecológica desde preocupaciones sociopolíticas previas, pero que no compartían la descarnada crítica que desde la izquierda tradicional se hizo entonces a los primeros informes del Club de Roma, a Los límites del crecimiento y a La Humanidad en la encrucijada. Con el tiempo, los motivos de tal influencia se han hecho fácilmente explicables, pues Commoner, como científico con conciencia de especie y conocimiento del valor de la ciudadanía, ha tenido una especial habilidad para la comunicación a un público amplio de los principales resultados e implicaciones de la ciencia ecológica. Activista contra las armas atómicas ya en los años de la primera guerra fría, cuando más intensos y frecuentes fueron los experimentos nucleares en la atmósfera, Barry Commoner empezó a publicar en 1958 un boletín, Nuclear Information, que en 1964 pasaría a llamarse Scientist and Citizen, embrión de lo que luego, ya en 1969, sería la revista mensual Environment, todavía en activo y una de las más antiguas publicaciones ecologistas de los EEUU. Esta misma evolución suya desde la protesta contra los experimentos nucleares con fines militares a la crítica del uso de la energía nuclear para la producción de electricidad sintetiza muy bien, creo, lo que ha sido igualmente en Europa el paso del antimilitarismo de izquierdas de los años cincuenta al ecologismo social de los setenta.

Bastante antes de la presentación de Los límites del crecimiento (1972), primer informe al club de Roma, que popularizó la problemática medioambiental, Commoner era conocido ya en los EEUU de Norteamérica por un interesante ensayo titulado Ciencia y superviviencia (1966), en el que llamaba la atención acerca de los riesgos implicados en el complejo tecnocientífico contemporáneo y denunciaba la orientación cada vez más biocida de la civilización industrial bajo el capitalismo.

Ciencia y supervivencia fue uno de esos aldabonazos necesarios que conmueven a la opinión pública informada en el momento oportuno. Aquel libro, tan breve como sugerente, partía del análisis de uno de los acontecimientos sociológicamente más interesantes de la época: las consecuencias del célebre apagón que, inesperada e inexplicablemente, dejó sin luz a una parte considerable del territorio norteamericano y de Canadá, en noviembre de 1965. En Ciencia y supervivencia (que no sería traducido al castellano hasta muchos años después) Commoner llamó la atención acerca de algunos aspectos preocupantes de las políticas tecnocientíficas en curso, un asunto que todavía ahora sigue siendo motivo frecuente de apasionadas controversias.

Ya en la primera de sus publicaciones más influyentes Commoner denunciaba el carácter infundado del optimismo tecnológico de los nuevos aprendices de brujo (científicos, técnicos, estadistas) en tiempos que renuevan sin cesar el mito de Fausto. Y lo hacía mostrando cómo la reducción al mínimo del tiempo necesario para pasar de la investigación pura a las aplicaciones tecnológicas hace aumentar considerablemente el riesgo de éstas para las poblaciones. De ahí pasaba Commoner a la explicación de la magnitud de los accidentes y de la dimensión de las catástrofes tecnocientíficas en la década de la creencia ingenua en que todo está bajo control.

En la parte positiva de su argumentación, Commoner ha defendido la necesidad de interesar a los ciudadanos en el proceso de discusión y aprobación de las políticas científicas; afirma, en suma, la importancia que tiene democratizar la toma de decisiones acerca de unas políticas de investigación y desarrollo que una vez aprobadas difícilmente pueden ser revisadas o revocadas, debido al enorme coste de la inversión que ha sido puesta en juego. Una conclusión se impone: hay que replantearse la forma tradicional del proceder habitual por ensayo y error; romper con la inercia en los asuntos científico-técnicos. Y conviene hacerse también una pregunta: ¿existe, o puede existir, algún otro procedimiento metodológico mejor que éste?

Durante los años de la «primavera ecologista» (1969-1973) Commoner tuvo un papel decisivo en la conformación de la conciencia popular sobre la crisis ambiental. Este influyente papel (no sólo en los EEUU de Norteamérica, sino también en la Europa occidental y hasta en los primeros núcleos ecologistas, muy minoritarios, de la Unión Soviética) se ha debido a una particularidad tan rara como universalmente apreciada: la combinación en una misma persona del espíritu científico y de las convicciones del activista social.

Y se comprende. Commoner, que lleva casi treinta años trabajando en el Centro para el estudio de la biología de los sistemas naturales ubicado en un principio en la Universidad Washington de San Louis (Missouri) y más recientemente en el Queens College de New York, ha realizado estudios especializados acerca del impacto medioambiental de los distintos tipos de producción industrial, sobre los efectos de la dioxina en poblaciones animales y humanas, o en relación con la utilización de la biomasa vegetal y del alcohol etílico como fuentes de energía alternativa. Al mismo tiempo que profundizaba su investigación científica, Commoner ha seguido siendo uno de los más decididos críticos de la energía nuclear de fisión, fue hace años candidato a las elecciones presidenciales de los EEUU con el partido de los ciudadanos y, últimamente, ha asesorado desde su centro de investigación a los movimientos vecinales que luchan en favor de soluciones alternativas a la incineración estándar de los residuos sólidos urbanos. Commoner se ha declarado partidario del reprocesamiento cuasiintegral de los desperdicios urbanos y ha participado tanto en la preparación de encuestas a este respecto como en experiencias ciudadanas que, en diferentes localidades norteamericanas tratan de difundir dicho punto de vista.

Fruto de esta combinación de la actividad profesional, científica, y del activismo político-social durante los años sesenta y setenta son dos libros excelentes, en los que Barry Commoner se revela, además, como un insuperable divulgador de problemas científicos, o tecnocientíficos, nada fáciles de explicar al gran público (desde algunas de las implicaciones de la segunda ley de la termodinámica hasta las insuficiencias teóricas de lo que los economistas llaman «internalizar las externalidades» económicas).

Estos dos libros llevan por título El círculo que se cierra (1971) y La escasez de energía (1977). En ellos Barry Commoner adelantaba, con tanta previsión como eficacia literaria, un interesantísimo e inquietante análisis de varios de los grandes problemas medioambientales cuya gravedad han acabado reconociendo la comunidad internacional y los gobiernos de los principales países industrializados (reconocimiento que no equivale siempre a disposición para solucionarlos, como se sabe).

Aunque, sin duda, no las suficientes para hacer cambiar el curso de las cosas, fueron muchas las personas sensibles que, entre 1970 y 1980, en EEUU y en Europa, tomaron conciencia, a través de estos ensayos de Commoner, de la importancia del fenómeno de la eutrofización para nuestros lagos, o de las lluvias ácidas, o de la magnitud del efecto invernadero y de la dimensión de sus consecuencias futuras para el clima del planeta, o del peligro que representaban las centrales nucleares en funcionamiento, o del progresivo encarecimiento comparativo de la energía eléctrica de origen nuclear, o de las negativas consecuencias inmediatas de la habitual manipulación de los datos sobre el riesgo de las tecnologías duras con el fin de atenuar las preocupaciones y los miedos de la opinión pública.

Así pues, para muchos de nosotros Barry Commoner ha sido en estos años un ejemplo vivo de científico representativo de la nueva manera de pensar que exigían los redactores del Manifiesto Russell-Einstein: un profesional con conciencia de especie, atento al valor de la participación ciudadana en la planificación científico-técnica, un científico con responsabilidad social.

Hacer las paces con el planeta

Tras Ciencia y supervivencia, El círculo que se cierra y La escasez de energía, el último libro de Barry Commoner, Making Peace with the Planet, que pronto será publicado en castellano por la editorial Crítica, tiene muchas cosas que enseñar a los ecopacifistas europeos. No se trata, desde luego, de la primera y feliz constatación de la existencia de un estado del bienestar económico-ecológico ya alcanzado, ya logrado, sino de la nueva expresión de un anhelo (hacer las paces con el planeta) cada vez más compartido, y por más personas, a medida que van haciéndose patentes las manifestaciones negativas de la incipiente crisis ecológica. Podría decirse que este libro de Commoner va a llegarnos muy oportunamente, en el preciso momento en que la Comunidad Europea discute sobre las medidas a adoptar en estos años para combatir el progresivo deterioro de la capa de ozono y se va abriendo ya, en nuestro país, la polémica sobre las futuras plantas incineradoras de los residuos sólidos urbanos.

Hacer las paces con el planeta es, en primer lugar, un agudo balance crítico de las ocasiones perdidas, durante los últimos veinte años, para afrontar la crisis medioambiental. Pero es también, y sobre todo, un llamamiento esperanzado a la comunidad internacional, a los gobiernos y a las gentes, particularmente a las gentes, a los ciudadanos conscientes, a la opinión pública informada, en favor de iniciar un cambio de rumbo hacia una economía de paz, ecológicamente fundamentada, ahora que el costosísimo enfrentamiento de las últimas décadas entre los EEUU de Norteamericana y la Unión Soviética ha terminado.

En el capítulo conclusivo de su libro, Commoner ha calculado que una cantidad aproximadamente igual a la gastada por las grandes potencias militares en la producción de armamentos durante los últimos años de la década de los 80 es la que hace falta para propiciar una regeneración ecológica del planeta Tierra que dé, además, satisfacción a los mil millones de hambrientos que hay en los países pobres de este mundo dividido. De modo que si esto se lograra en los próximos años, la enormidad de lo gastado en armas que ahora están siendo destruidas por obsoletas, sin haber sido usadas (felizmente), pasaría a la historia de la Humanidad como un nuevo capítulo del viejo cuento shakesperiano de furia y ruido contado por el imbécil de turno. Hacer las paces con el planeta supondría, por tanto, pacificar también la conciencia de la Humanidad.

El libro de Commoner está lleno de agudas sugerencias críticas y de notables propuestas de actuación para gentes como nosotros. Tanto más actuales cuanto que ya las Organizaciones No Gubernamentales nos están llamando para que colaboremos en una enérgica, eficaz y alternativa actuación de cara a la Conferencia sobre medio ambiente que tendrá lugar el próximo año en Río de Janeiro. Una de estas sugerencias interesantes es la caracterización de la crisis medioambiental como resultado (imprevisto, inesperado) de un acoplamiento innatural, de un desencuentro o encontronazo, entre tecnoesfera y ecosfera: los procesos cíclicos, conservadores, homeostáticos y coherentes, propios de la ecosfera, chocan –nos dice Commoner– con los procesos lineales, innovadores pero ecológicamente desarmonizadores de la tecnofera creada por los humanos.

En esta caracterización hay una pretensión equilibradora de otros puntos de vista ecologistas que acentúan de manera unilateral el papel sólo negativo de toda tecnología o que reducen la crisis ecológica a un problema de sobrecarga, por la explosión demográfica, en la base natural de mantenimiento de la vida sobre el planeta.

El análisis de Commoner se diferencia también del lamento ambientalista, no pocas veces interesado, sobre todo en los últimos tiempos, que culpabiliza de los desequilibrios en el medio ambiente al conjunto de la especie humana, a todos y cada uno de los individuos miembros de la misma, como si el hambriento africano al borde la inanición fuera un agente contaminante del mismo orden que la industria norteamericana del automóvil. Making peace with the Planet delimita culpabilidades y sabe a quien dirigirse a la hora de exigir responsabilidades. Precisamente por ello Commoner ha puesto mucho énfasis en aclarar la relación existente entre la crisis medioambiental y el dominio casi absoluto de la lógica del beneficio inmediato en las economías de mercado. Esto no quiere decir que en las economías planificadas a las que se dio el nombre de socialismo las cosas hayan ido mejor. Pero consolarse con una observación así, a estas alturas de la historia, sería consuelo de tontos.

Se puede sostener que hay incompatibilidad entre la lógica del beneficio generalmente adoptada por las empresas privadas (una lógica que en la época de la crisis de la cultura socialista y de la afirmación del neoliberalismo ha pasado a determinar también la actuación de las empresas públicas) y el mantenimiento de las constantes medioambientales, puesto que de las opciones tecnológicas posibles se tiende a seleccionar aquella que sea «más productiva» en el sentido capitalista de la palabra, esto es, que produzca beneficios económicos en el menor lapso de tiempo posible. Commoner ha aducido a este respecto dos ejemplos igualmente concluyentes.

El primero es un ejemplo de los años cincuenta, cuando la industria norteamericana, en un momento en el que se estaban desarrollando ya prototipos de automóviles ecológicamente más aceptables, impuso los modelos más grandes y contaminantes, con el consabido argumento de que «miniautomóviles son minibeneficios». El segundo ejemplo es de ahora mismo. Nos lo proporciona la controversia entre los movimientos ecologistas europeos y norteamericanos de un lado y las principales empresas fabricantes de los gases CFC que han contribuido decisivamente al deterioro de la capa de ozono, de otro. Una vez más, también en esta oportunidad, a la hora de tomar medidas, que son ya urgentes y unánimemente exigidas por la comunidad científica, la lógica del beneficio privado (el derecho sagrado a la conservación del capital invertido) interfiere la racionalidad colectiva pidiendo, en este caso, tiempo para recuperar la inversión de capital; un tiempo que, a juzgar por las recientes comprobaciones sobre los efectos del agujero de la capa de ozono en plantas y animales de Groenlandia y de Chile, seguramente no tenemos ya; un tiempo que, por otra parte, no se suele pedir para experimentar suficientemente tantos productos como se lanzan al mercado alegremente, y cuyos efectos secundarios sufren luego las poblaciones más desfavorecidas o peor informadas.

Del análisis de ejemplos como estos, y de su ya antigua convicción según la cual hay que pedir tiempo antes de lanzarse a empresas megalómanas potencialmente peligrosas para los humanos (y no después de la confirmación de las peores previsiones de aquellos científicos y técnicos que fueron más cautos, o más responsables socialmente, o menos proclives a la justificación del beneficio privado), Commoner saca argumentos para: l) defender, contra la corriente (al menos en Norteamérica), una opción ecosocialista; y 2) criticar a fondo el concepto de riesgo mínimo medio, tan aplicado por estadistas y tecnócratas cada vez que hay que justificar determinadas tecnologías en discusión, desde las centrales nucleares a las incineradoras de resíduos urbanos.

El capítulo dedicado a las incineradoras es particularmente pertinente. En paz con el planeta confirma que las primeras incineradoras de residuos urbanos en funcionamiento en EEUU arrojaron y arrojan al ambiente cantidades de dioxina que pueden ser muy peligrosas para los humanos que las soportan. Reconocido lo cual es previsible ya una situación próxima en la que los países subdesarrollados y las regiones o comarcas subdesarrolladas de los países industrialmente desarrollados se convertirían en incineradores de estercoleros generados por los principales países y zonas ricas. Precisamente para que tal cosa no llegue a ocurrir, agudizando aún más las desigualdades actuales entre países y entre unas comarcas y otras en el interior de las naciones, habría que hacer las paces con el planeta, o sea, habría que empezar por hacer caso a Barry Commoner cuando propone el reprocesamiento cuasiintegral de los residuos urbanos, dedicar a la regeneración ecológica del planeta el total del porcentaje del PIB dedicado durante los últimos años a las armas y estudiar en serio la posibilidad de pasar a una utilización descentralizada de energías y tecnologías de transición, alternativas al petróleo y a la energía nuclear. Un buen programa de trabajo para economistas, ingenieros, biólogos, urbanistas y ecólogos preocupados y responsables.

La conciencia responsable frente al Estado

Se nos ha enseñado que Albert Einstein fue el más renovador de los físicos de la época contemporánea. Hasta tal punto es así que son ya muchos los historiadores de la ciencia, empezando por Gerard Holton, que usan el nombre de Einstein para caracterizar toda una larga fase de la evolución de la ciencia en el siglo XX. En cambio, sus reflexiones acerca de tantos temas morales y políticos esenciales para este mismo siglo no suelen ser apreciados con la misma unanimidad[8]. Abundan los ensayos, incluso recientes, en que se califica a Einstein de «inmaduro» por su pacifismo temprano durante la primera guerra mundial; o de «extremista» por sus declaraciones contra los ejércitos y contra el servicio militar en el período de entreguerras; o de «ingenuo» por su actitud en el proceso que condujo a la fabricación de las primeras bombas atómicas; y hasta de «comunista» por la actitud que adoptó durante los últimos años de su vida, años de «caza de brujas» en la Norteamérica de la primera «guerra fría».

Y, sin embargo, con el paso del tiempo cada vez parece más evidente que en esto, en las cosas de la moral y de la política, Einstein era tan grande y tan renovador como en lo otro, como en los asuntos de la ciencia. He analizado el filosofar de Einstein sobre asuntos político-morales en una serie de tres artículos publicados entre 1986 y 1987 en la revista mientras tanto, de modo que eso me ahorrará ahora una larga justificación polémica frente a quienes siguen pensando que aquel hombre era un ingenuo. Querría, de todas formas, añadir algo a lo que escribí allí para precisar lo que un ecopacifista del final del siglo XX puede seguir apreciando en la reflexión político-moral de Einstein.

Hay en Einstein algo que tiene mucha importancia para la fundamentación de un pensamiento ecopacifista alternativo. Es su equilibrio a la hora de tratar la relación entre ciencia y ética: la clarividencia con que supo distinguir entre conocimiento científico y valoraciones morales, unida a la pasión con la que defendió la responsabilidad social del científico, frente al Estado y frente a la militarización, en la época de las armas atómicas. La afirmación de la necesidad de una nueva forma de pensar, contenida en el denominado Manifiesto Einstein-Russell[9] (y que recoge, en efecto, una constante de su pensamiento) es ejemplar en este sentido. La mayoría de las asociaciones de científicos responsables, que se han propuesto desde entonces hacer algo práctico por la paz y por la conservación del medio ambiente natural, suelen arrancar de aquella afirmación.

No vale la pena insistir ahora sobre este aspecto porque es ya un dato generalmente asumido por los movimientos sociales nuevos. Más interés tiene en este contexto insistir sobre el otro lado de la posición clarividente de Einstein, el que se refiere a la persistencia de la falacia naturalista y a la necesidad de distinguir entre lo científicamente comprobable y lo que es sólo plausible o argüible, entre las ideas científicas y las creencias e ideales. Pues el «progresismo» simplista, que a veces se instala también en los movimientos sociales nuevos, suele caer en un error muy frecuente: el de querer, por una parte, derivar de los resultados de las ciencias «amigas» (la ecología, la polemología, por ejemplo) actitudes o comportamientos político-morales cuya bondad se considera probada o demostrada, y echar, por otra parte, las culpas a la ciencia en general, o al complejo tecnocientífico, de lo mal que va el mundo. Así, al no distinguir con claridad entre el plano de lo científico y el plano de las ideas y decisiones morales, se contribuye a dar cuerda a la noria de las ideas, de tal manera que van siendo reemplazados unos fundamentalismos por otros sin caer en la cuenta de que no hay demostración propiamente dicha para ideales que se vienen y se van al paso del péndulo del tiempo.

La ironía distanciada con la que Einstein se consideraba miembro del personal de servicio de este manicomio que acostumbra a ser el zoo humano me parece el mejor de los antídotos contra el veneno de los «nuevos paradigmas» pseudocientíficos que, según se dice, «fundan» o «prueban» la última verdad (de moda) en el plano político-moral. Esta ironía era ya muy útil en los tiempos del marxismo de catecismo y del socialismo de un solo libro, como he dicho al principio. Y lo sigue siendo en estos tiempos, aunque ahora tenga que ser empleada pensando en otros, puesto que la cultura dominante en la parte del mundo que domina a la otra es el fundamentalismo laico neoliberal, que parece dispuesto a crear de un momento a otro la sagrada orden para la adoración nocturna del individuo autista. Pues en sus escritos de los últimos años Einstein, recogiendo las enseñanzas de la escuela institucionalista (de Veblen, sobre todo), captó muy bien los límites reales del liberalismo realmente existente en las democracias realmente existentes. Tanto es así que en pocos filósofos profesionales o licenciados podemos encontrar una reflexión a la hora de pensar las relaciones entre liberalismo, socialismo y pacifismo.

El mensaje de Einstein para una cultura alternativa (solidaria, pacífica, amiga de la naturaleza) se puede resumir así: objeto de nuestra crítica no tiene que ser la ciencia en general, o lo que hoy se llama el complejo tecnocientífico, sino la manipulación política de la ciencia al servicio de intereses partidistas, exclusivistas, clasistas. Lo que hay que criticar, hoy con más fuerza y con más argumentos, si cabe, que cuando Einstein levantaba su voz, es la perversión de la ciencia por el secretismo, por la mercantilización, por el militarismo. Pues la imposición del secreto a las comunidades científicas, la militarización y la conversión de la actividad científica en objeto de lucro (pensad que estamos asistiendo a la conversión en objeto de patente tanto de ecuaciones matemáticas como de los más íntimos humores del ser humano) degradan a la ciencia misma en tanto que pieza cultural, al posibilitar la multiplicación de los casos de fraude.

En el contexto de esta crítica a la mercantilización y a la militarización de la ciencia contemporánea, Albert Einstein hizo todavía un par de precisiones más que nos siguen pareciendo sugestivas. La primera está contenida en su observación de que en la era nuclear los científicos responsables y, en general, las personas sensibles tendrán que enfrentarse al poder desnudo (un concepto del Leviatán que avanza otro muy repetido luego: el del complejo militar-industrial). La segunda cosa digna de nota es la convicción con que el físico llegó a afirmar que la conciencia del ciudadano está por encima de la autoridad de la ley del Estado. También en las sociedades a las que llamamos democráticas.

Esta afirmación libertaria de Einstein en el sentido de que la conciencia está (o mejor dicho: debería estar en nuestra particular jerarquización de los valores) por encima de la autoridad de Leviatán se refiere particularmente al caso histórico de un Leviatán que se llama a sí mismo «democrático», pero que sigue juzgando el mundo con dos varas de medir y engendrando, a la vista de todos, los monstruos de la oligarquización de la política, de la desigualdad social y de la justificación hipócrita de los tiranos amigos. Leída o escuchada ahora, hay que decir que la afirmación de Einstein está necesitada, con toda seguridad, de una fundamentación teórica que la conecte o relacione con la vieja y sana teoría clásica justificadora de la resistencia de los súbditos frente al tirano. Einstein no era, no pretendía ser, claro está, un teórico de la política. Y eso es, tal vez, lo que todavía hace que resulte incómodo su pensamiento a la mayoría de los filósofos formalistas del Estado contemporáneo. Pero es de esperar que esta fundamentación acabará por llevarse a cabo con el instrumental teórico adecuado, sobre todo teniendo en cuenta que el espíritu einsteiniano no ha dejado de fructificar en los numerosos grupos y organizaciones partidarios de la objeción de conciencia y de la desobediencia civil. (Recomiendo ver a este respecto la tesis presentada por José Luis Gordillo en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, con el título de Hiroshima en la conciencia. El derecho a negarse a matar en la era de las armas de destrucción masiva, donde se abordan, con inteligencia y detalle, problemas de esa aludida fundamentación que no puedo tratar aquí).

Experimentar con la verdad

Cuando yo era joven recuerdo haber escuchado varias veces un argumento sobre la superioridad del marxismo (de Lenin y de Mao Tsé Tung principalmente) sobre el gandhismo que me pareció entonces decisivo; era éste un argumento práctico, de esos que ponen el acento en la única prueba seria de la bondad de la cocinera que ha preparado el pastel del postre: se comparaba el hambre reinante en la India con las entonces relativamente florecientes comunas chinas o, no digamos, con el ritmo de crecimiento económico de la URSS (por aquellos años considerada como la segunda potencia mundial); se tiraba la raya y se concluía, sin más, lo que había que concluir. Supongo que ese sencillo argumento sirvió para mostrar a no pocos trabajadores de la Europa occidental la dirección en que debían mirar.

Sería una broma decir ahora que con el derrumbe de la URSS y con los datos obtenidos en los últimos años sobre los países que formaron parte del Pacto de Varsovia todo ha cambiado; y que tal vez habría que haber concluido entonces precisamente lo contrario de lo que tantos concluíamos. Y sería una broma, además, absurda, que algunas personas olvidadizas hacen hoy en día sin caer en la cuenta de que para que las cosas cuadren en el taumatúrgico juego del «final de la historia» ha habido que cambiar, mientras tanto, la baraja con que se jugaba entonces, o sea, la adopción por consenso de un concepto de desarrollo y de progreso humanos (y hasta de productividad) que no era todavía ese concepto romamente crematístico que parece haberse impuesto definitivamente en la década de los ochenta. Hay chistes a cuya difusión conviene no contribuir.

Es preferible investigar dónde estuvo la exageración, dónde el exceso, que llevó a aquella conclusión, tan compartida, de la superioridad del marxismo, en sus variantes leninista o maoísta, sobre el gandhismo a partir de la prueba de la práctica. Debo decir que en estas cosas en las que entran ideas morales e ideales, pensamientos fuertes, doctrinas que cristalizan (o intentan cristalizar) en sociedades o en partidos y en sistemas económico-sociales, no vale la simple prueba del pastel. Hablando con propiedad la Historia no enseña mucho y, desde luego, prueba poco. La Historia puede ser, ciertamente, una abuela bondadosa que trata con delicadeza a los nietos recien llegados a las alturas del progreso, como quería Chernichevski. Pero puede ser también un tirana que sólo revela sus misterios tras el sacrificio de los mejores. Lo diré de otra manera: la denominada prueba de la práctica, siendo como es importante, no puede hacerse a ojo de buen cubero sintiéndonos a la vez juez y parte de lo que hay que probar o refutar. Menos sentido tiene aún pretender hacer la prueba de una vez por todas, como si los sistemas económico-sociales, o las culturas, fueran realmente un pudín recién salido del horno.

No querría que se entendiera esta cautela metodológica como un intento de escurrir el bulto ante las causas de la derrota del socialismo de origen marxista en el último tercio del siglo XX. Pienso que necesitaremos todavía algún tiempo para alcanzar una valoración equilibrada de lo ocurrido en la URSS entre 1918 y 1990, y no me interesa abordar ahora ese tema (aunque me atrevo a adelantar que una valoración equilibrada de esta derrota no se alejará mucho de lo que en su día escribieron, desde perspectivas muy alejadas pero complementarias, E.H. Carr en su monumental historia[10] y Alexander Zinoviev[11] en una impresionante serie de ensayos satíricos que empezó con Cumbres abismales y acaba de concluir en Katastroika).

Preferiría que este preámbulo acerca del experimentar gandhiano con la verdad sirviera simplemente como advertencia cautelar para todos aquellos que, con la mejor voluntad del mundo, han decidido ya cambiar la vieja cosmovisión marxista (según la cual la violencia es la partera de la historia) por la no-violencia gandhiana. Pues siempre que en estas cosas de los ideales, las decisiones colectivas y las organizaciones sociales, presuntamente basadas en ellas, se intenta hallar una prueba simple (por ejemplo, una prueba de la superioridad de nuestras creencias, de nuestros hábitos culturales) se acaba, se suele acabar, en una simpleza. Y por lo general, además, en una simpleza inquietante. Hay un poema terrible, del poeta zamorano León Felipe (sobre un hombre que tenía una doctrina), un poema cantado hace años por Paco Ibáñez, que me evita un montón de palabras sobre este asunto de las euforias con que a veces nos pasamos de una doctrina a otra.

¿Qué puede enseñar a un marxista crítico la historia de los experimentos de Mahatma Gandhi con la verdad? Yo creo que por lo menos tres cosas. En primer lugar, la conciencia de la insuficiencia del politicismo y del economicismo, o sea, de un punto de vista y de un comportamiento que, siendo críticos de la desigualdad, sólo tengan en cuenta los planos de lo político y de lo económico. En segundo lugar, la importancia de la objeción de conciencia y de la desobediencia civil como métodos de resistencia de los individuos y de los colectivos frente a la opresión y la explotación. En tercer lugar, la percepción de lo que un diálogo entre tradiciones (distintas pero orientadas por una misma idea de la emancipación humana) puede aportar a la tan necesaria tarea (sobre todo para europeos) de superar el etnocentrismo al ocuparse de las relaciones entre culturas y particularmente de aquellos choques culturales que históricamente han conducido al genocidio o al etnocidio.

Es instructiva –o al menos lo fue para mí– la comparación entre lo que escribió Karl Marx acerca de la colonización británica en la India, allá por la década de los cincuenta del siglo pasado, y el análisis de esa misma historia que hizo Gandhi algunas décadas después. Pues esta comparación permite corregir uno de los prejuicios más persistentes en el pensamiento ilustrado europeo, el prejuicio etnocentrista. En efecto, habiendo sido Marx de los europeos más receptivos de su época a la dialéctica histórica del colonialismo, seguía habiendo en muchas de sus páginas una idea del progreso típicamente eurocéntrica, una idea que le condujo a justificar (en nombre del mayor nivel científico-técnico de la civilización inglesa) estragos del colonialismo que hoy por lo general tenemos que lamentar (y, sobre todo, tienen que lamentar los colonizados). De este prejuicio, tan extendido, ha derivado la ambivalencia teórica, e incluso la unilateralidad práctica, del pensamiento socialista contemporáneo ante el choque entre culturas.

Pensad por un momento en la contradictoriedad interna de un pensamiento antimilitarista que empieza declarándose internacionalista en 1848 y en1870, pero que poco a poco ha ido aprobando (en cada uno de los países afectados) tanto las guerras entre imperios coloniales como, mayormente, las guerras para mantener las colonias de la propia nación. Cierto es que ha habido diferencias entre socialismos y socialistas, que cuando la tradición socialista se ha desviado hacia la defensa del colonialismo de la propia nación y hacia la justificación de la guerra emprendida por los privilegiados de la propia patria, siempre ha acabado dividiéndose, fragmentándose, entre gentes que comprenden las razones de los colonizados y nacionalistas que no saben que lo son; pero no hay duda de que esta laceración ha sido la cruz del socialismo marxista contemporáneo.

Pues bien: Gandhi exploró con mucha claridad de ideas algo que Marx había indicado, pero que la mayoría de los socialistas europeos pasaron por alto precisamente al referirse al comportamiento de las propias burguesías en las colonias africanas, asiáticas y americanas: la doble moral en que descansa la ideología liberal europea del progreso. Esta es una claridad que nace de la propia viviencia del colonizado culto, algo que el propio Gandhi heredó del movimiento nacionalista hindú (un movimiento que fue inicialmente de élites), a saber: la idea de que el Raj británico es un gobierno indigno de los principios políticos británicos. Ya Marx sabía de la transgresión práctica del liberalismo británico: libertad y democracia en la metrópolis; servidumbre y despotismo en las colonias. Pero mientras que Marx se mostró dispuesto a subordinar el significado de esta transgresión en nombre del progreso industrial que ella iba a aportar a la India (el salto de una cultura «fría» a la historia propiamente dicha), el colonizado Gandhi fundaría precisamente en ella, en esta transgresión, el discurso de la rebelión, una argumentación a contrario que pone al liberalismo inglés ante su propia limitación y al progresismo europeo frente a una de sus contradicciones más llamativas y persistentes.

La conciencia de la contradicción de la otra cultura, de la cultura de los otros, de la de los colonizadores, va unida en Gandhi a una crítica más profunda de la llamada modernización a la occidental, y, consiguientemente, a la idea de que no es posible juzgar los valores de una sociedad (como suele hacerse por parte de los defensores ingenuos de la modernización) sólo, o principalmente, por la riqueza material producida y desigualmente distribuida. Hoy, con la generalización de las preocupaciones ecológicas en la cultura euroamericana, sabemos bien las implicaciones de esta crítica a la modernización entendida como crecimiento cuantitativo e indiscriminado. Una de estas implicaciones es, naturalmente, la sentida necesidad de un cambio radical en el modo de vida que ha sido característico de las capas altas de nuestra sociedad en los dos últimos siglos, un modo de vida transmitido a los otros, a los de abajo, y, naturalmente, envidiado por los otros cuando estos otros no tienen una alternativa a la vista.

La crítica del «progresismo» no equivale en Gandhi a desprecio de todas las manifestaciones de la otra cultura, de la cultura del antagonista, al que conoció bien, y muy de cerca, por sus años de estudio en Inglaterra y a través de la experiencia sudafricana (1893-1914). La propuesta gandhiana de la no-violencia, la insistencia en la satyagraha, en la fuerza de la verdad, e incluso la práctica del hartal (suspensión de toda actividad productiva), en la larga lucha por la liberación del yugo colonial, tienen, además de la evidente dimensión político-social reconocida por todos, una punta religiosa de fondo que sólo se puede entender como resultado benéfico del cruce de varias tradiciones pacifistas.

Muy posiblemente lo mejor de la enseñanza no-violenta de Gandhi haya de verse en la convicción y en la veracidad con que juntó –en un pensamiento configurado al hilo del propio testimonio– inspiraciones procedentes de las corrientes liberadoras de varias religiones: desde el jain (corriente marginal del hinduismo en la que estaba presente ya la propuesta de abstenerse de realizar cualquier acto que pueda poner en peligro la vida de los otros) hasta el espiritualismo radical y heterodoxo de Tolstoi o la protesta individualista y naturalista de Thoreau, pasando por una particular lectura juvenil del Sermón de la Montaña hecha en Inglaterra.

La satyagraha gandhiana empezó siendo protesta contra la imposición de las autoridades que obligaban a censarse a los hindúes, cosa que suponía siempre vejaciones. Para Gandhi la afirmación de «la fuerza de la verdad» suponía negar el consentimiento a leyes injustas, esto es, desobedecer las leyes, pero sin reaccionar de forma violenta con independencia del grado de violencia al que fuera sometido el individuo; suponía también aceptar la pena que la autoridad impone o puede imponer por no obedecer la ley (un principio que Einstein rescataría en los tiempos sombríos de la caza de brujas en la Norteamérica de la primera guerra fría). El acento de la desobediencia civil gandhiana no recae en la negativa a aceptar la autoridad, sino en la discusión sobre la justicia o injusticia de la ley concreta promulgada por la autoridad. Y el criterio para juzgar sobre la injusticia de una ley es el reconocimiento de la incoherencia de ésta con los principios explícitamente proclamados por la autoridad, de manera que será injusta toda aquella ley que considerada particularmente viole el principio del bien público en que se supone que se inspira la legislación.

Nótese que este planteamiento gandhiano aboca a una consideración del poder político notablemente distinta de la que hasta entonces estaba siendo habitual en los movimientos anticapitalistas de Occidente, la mayoría de los cuales acostumbraban a partir de la crítica global del poder político-social existente analizando las manifestaciones legislativas de éste como simples consecuencias de la presupuesta funcionalidad clasista del Estado capitalista. De donde se sigue también otra visión de la cuestión del poder, esto es, de lo que puede llegar a ser un poder político alternativo. Podría decirse que la reconsideración del concepto de revolución como «revolución cultural», o «revolución de la vida cotidiana», está culturalmente más cerca de la crítica gandhiana a la incoherencia en la relación medios/fines que de la visión política derivada de un concepto de la dialéctica histórica según el cual la historia avanza por su lado malo (visión que condujo al joven Lenin a oponerse a las campañas de alfabetización en la Rusia zarista de finales del siglo XIX).

Por otra parte, en tanto que técnica de la no-violencia, la satyagraha amplía, por así decirlo, la concepción laica, occidentalista, característica de la estrategia antibelicista de la tradición socialista. Y lo hace, paradójicamente, mediante la recuperación de algunos de los valores originarios de las tradiciones religiosas que en Europa habían sido sido objeto de la sospecha de buena parte de los movimientos alternativos organizados hasta la crisis de los años veinte. No es ninguna casualidad, por tanto, el que el gandhismo, al menos en el plano cultural, haya acabado siendo en la década de los ochenta de este siglo el lazo de unión entre el antibelicismo de la tradición socialista y el pacifismo de varias tradiciones religiosas, más allá de (o por encima de) los conflictos ideológicos entre confesionalidad y laicismo. Como no es casualidad tampoco el que esta unión en la práctica de los movimientos pacifistas se haya realizado en no pocos casos a través del descubrimiento de la obra de Gandhi por Albert Einstein, el hombre cuyo filosofar político-moral inauguró en este siglo de las armas atómicas la autocrítica sensata de la ciencia contemporánea.

Oriente y Occidente: la dificultad de un pacifismo radical

Si Gandhi captó muy bien la contradicción de fondo del liberalismo occidental no puede decirse lo mismo en lo que respecta a su análisis de aquellos movimientos que, en el corazón de Europa, fueron precisamente consecuencia de la crisis del Estado liberal: el fascismo y el nacional-socialismo. No hay tiempo ya para detenerse en las debilidades de ese análisis. Pero espero que sí lo haya todavía para adelantar una hipótesis que se confirma en el caso de aquel otro grande al que Gandhi consideró entre sus maestros, León Tólstoi. En este cruce de culturas y de tradiciones que representan el pensamiento pacifista del ruso Tolstoi, primero, y luego el pensamiento no-violento de Gandhi, falta todavía una noción precisa de lo que ha llegado a ser para el Occidente contemporáneo la potencia de su complejo científico-técnico y la conciencia desgraciada que acaba creando en los hombres su empleo, su utilización.

Un ejemplo interesante a este respecto lo proporciona la historia de la concesión de los primeros premios Nobel de la Paz a comienzos del presente siglo, una historia apasionante para pacifistas de hoy, que ha sido estudiada recientemente por el historiador italiano Giuliano Procacci. Ya la ocurrencia de crear un Premio Nobel de la Paz es sin duda significativa de la conciencia desgraciada del liberalismo occidental, de un liberalismo, en suma, que sigue manteniendo el viejo principio según el cual hay que prepararse para la guerra si uno quiere la paz pero que al mismo tiempo quiere pacificar las conciencias premiando en público, con cautela, a personas individuales excepcionales que no cumplen con aquel principio. La historia de la concesión de los primeros premios Nobel de la paz puede verse, creo que sin exageración, como un enfrentamiento entre el pacifismo liberal-ilustrado de Occidente, que acaba haciéndose conservador, y el pacifismo radical tolstoiano, que viene de Oriente, de la atrasada Rusia, y que acaba resultando subversivo para el otro.

Cuando la comisión nombrada, entre 1904 y 1906, para la concesión del Nobel de la Paz en aquellos años hubo de juzgar la posibilidad de concedérselo a aquel grande de la literatura que era ya el ruso Tolstoi, argumentó la negativa de una manera que aún hoy resultará muy ilustrativa a los pacifistas europeos. La comisión se opuso a la concesión aduciendo que Tolstoi desesperaba de Europa y era partidario de una sociedad oriental, primitiva. Y añadió: La reforma social que Tolstoi preconiza se basa en el principio absoluto de la conciencia moral del individuo, lo cual tiene que conducir necesariamente al anarquismo, al nihilismo social.

Hay que decir que la apertura de la conciencia desgraciada de Occidente hacia Oriente en aquellos años, como durante todo nuestro siglo, iba mucho más allá de la concesión que pudiera representar «nominar» (aunque descartar luego) al viejo León Tolstoi. El ministro de asuntos extreriores del imperio zarista y hasta el propio zar de todas las Rusias estuvieron también entre los candidatos. Por lo demás, si alguien quiere hacerse una idea precisa de las razones por las cuales el viejo Tolstoi pacifista era tan incómodo para los liberales de la Europa occidental no tiene más que leer la argumentación de aquellos que rechazaron también la propuesta de que se le concediera el Nobel de Literatura (reproducida en A. Oesterling, Nobel. The Man and his Prize. Elsevier Publis. Londres-Amsterdam-New York, 1962):

«Si se pudiera tomar en consideración sólo Guerra y Paz y Ana Karenina sería comparativamente fácil atribuir la palma del Nobel a Tolstoi /…/ Pero la cosa resulta difícil cuando se toman en consideración otras obras suyas que han causado gran revuelo y que no pueden ser ignoradas. Tolstoi ha condenado toda forma de civilización y ha propuesto un modo de vida primitivo que entra en contradicción con las más altas formas de cultura. Ha denunciado el derecho de los gobiernos a imponer leyes contra los criminales y hasta el derecho de los gobiernos a existir, defendiendo el anarquismo teórico. A pesar de ser un inexperto en crítica bíblica, se ha atrevido a reescribir el Nuevo Testamento con un espíritu entre racionalista y místico. Ha negado formalmente el derecho a la autodefensa tanto para los individuos como para las naciones. Ante tales expresiones de absoluta hostilidad a toda forma de civilización tienen que existir dudas para la concesión del Premio. Además, teniendo en cuenta la opinión del propio Tólstoi sobre la falta de valor, e incluso la inmoralidad, del dinero hay que concluir que sería una equivocación concederle el Premio».

La verdad es que hoy en día el pacifismo del viejo Tolstoi se conoce muy mal en Occidente, probablemente por la cristalización de razones parecidas a las de este texto que acabo de citar. El pacifismo radical del viejo Tolstoi está contenido sobre todo en dos escritos, Cristianismo y pacifismo (1892) y El reino de Dios está en vosotros (1894). En ellos Tolstoi criticaba el patriotismo como una enfermedad psíquica de las gentes fomentada por las autoridades, definía los nacionalismos como una afrenta a la ética universalista y ecuménica del cristianismo y reivindicaba la vena pacifista y, en su opinión, libertaria del cristianismo primitivo como «modelo de vida» para el final del siglo XIX. Era aquel un pacifismo fundamentalista y y, en más de un sentido, herético, presentado como un retorno consciente Sermón de la Montaña. Un pacifismo profundamente antimilitarista y antiestatalista (del que hay también no pocos ecos en el pacifismo de Einstein). Para Tolstoi la guerra es la culminación de la iniquidad en el mundo moderno no sólo por el carácter horrible del acto de matar sino también porque las gentes son empujadas a matarse entre sí para defender los privilegios de sus respectivos opresores y, en última instancia, por el dominio de las máquinas burocráticas estatales que eso supone.

Seguramente lo aludido con preocupación por los miembros de la Comisión que le negó el Nobel de la Paz son pasos de este tenor:

«A la banda de asaltantes más cruel y terrible no debe temérsela tanto como a una organización estatal actual. Hasta cierto punto la autoridad de un jefe de asaltantes está limitada por los miembros de su banda, los cuales conservan un cierto grado de libertad humana y pueden negarse a cometer actos contrarios a su conciencia. En cambio, no existe límite alguno para los hombres que forman parte de un gobierno organizado regularmente, con un ejército disciplinado como el que prevalece en la actualidad. Por indignante que sea, no hay crimen que los hombres que forman parte de un gobierno no cometan por la voluntad de aquél que por casualidad les manda (sea éste Boulanger, Pugachev o Napoleón Bonaparte)».

El episodio es, en cualquier caso, representativo de la distancia que en el mundo contemporáneo se ha ido creando entre dos tipos de pacifismo: un pacifismo que ve la paz como resultado exclusivo de los tratados entre las naciones (y que por eso mismo puede proponer para el Nobel de la Paz, cuando hay tratado, al zar de todas las Rusias o a Henry Kissinger); y otro pacifismo, que es el pacifismo de los de abajo apoyado a veces por personas desprendidas, de nobles sentimientos, que entiende la paz como negativa de los ciudadanos a hacer de soldados en las guerras y en la preparación de las guerras. Este último pacifismo fue el del viejo Tólstoi, quien proponía a sus conciudadanos no pagar impuestos que iban a emplearse sobre todo en el desarrollo de las fuerzas armadas, oponerse de manera no-violenta a todo acto de violencia gubernamental y apoyar con prácticamente, con el ejemplo, los argumentos de los objetores de conciencia.

Es comprensible que este pacifismo radical haya tenido su origen en la Rusia zarista, donde el Estado, al decir de Antonio Gramsci, «lo era todo». Y se comprende también el que, luego ( a medida que el Estado aspiraba a serlo todo también en el Occidente europeo) el pacifismo de la objeción de la conciencia y de la insumisión haya ido extendiéndose. Al menos como propuesta alternativa o como protesta.

Queda por explicar por qué pacifistas radicales como Tolstoi, Gandhi o Einstein, tan decididamente partidarios de la no-violencia, fueron tan difíciles, tremendos y hasta violentos en sus relaciones íntimas: como mimosas dobladas de puerco espín. Pero esto es algo que escapa ya a un discurso, para insumisos discretos, sobre paz y medio ambiente.

II. Posibilidades de reencuentro entre una cultura científica y una cultura humanista en el fin de siglo

Centro Pignatelli, Zaragoza: 10-11/III/2000.

I. La polémica sobre qué deben ser las humanidades y qué importancia deben de tener en la enseñanza secundaria y universitaria ha vuelto a ocupar en estos últimos meses un lugar destacado en los medios de comunicación. En general, los profesores de lenguas clásicas, los profesores de filosofía y, en menor medida, los historiadores se han quejado amargamente de la degradación de la enseñanza reglada de las humanidades y de la escasa atención que se presta actualmente a las humanidades en los planes de estudio.

En esta polémica se mezclan demasiado a menudo los buenos y razonados motivos con la defensa corporativa de antiguos privilegios adquiridos. No voy a entrar aquí en el repaso de las buenas razones de filósofos y humanistas, ni en la crítica del corporativismo y de la endogamia, ni tampoco en los enfrentamientos políticos que recientemente se han producido acerca de los planes de estudio propuestos por el Ministerio de Educación. Prefiero empezar recogiendo dos ejemplos de declaraciones, en mi opinión, positivas que se han producido durante estos últimos años al calor de esta polémica.

El primer ejemplo de actitud positiva es el contenido en el llamado «Manifiesto de El Escorial» (verano del 96). En este Manifiesto un relevante grupo de científicos, encabezado por Laín Entralgo, rompía una lanza a favor de la ciencia con conciencia humanística y postulaba la necesidad de hacer algo más que un hueco a las Humanidades en las carreras científicas universitarias. Esto es un síntoma, creo que interesante, de que al menos una parte de la comunidad científica siente ahora que el diálogo con los humanistas es un déficit en nuestro sistema de enseñanza y que ha de paliarse.[El proyecto de plan de estudios para la nueva Facultad de Biología y Ciencias de la Salud de la UPF, que incluye, de una parte, materias como Historia de la Ciencia y Epistemología, y, de otro, Etica y Bioética va en la misma dirección y se inspira en el mismo tipo de preocupaciones].

El segundo ejemplo es igualmente revelador de la necesidad de un cambio de actitud en las instituciones educativas. Se trata del debate público que está teniendo lugar acerca de las implicaciones éticas, jurídicas, sociales y políticas de la tecnociencia, de la neurología aplicada, de biotecnología y de la ingeniería genética. En este debate científicos e ingenieros, de un lado, y filósofos y humanistas, de otro, se hallan cada vez más enfrentados en torno a las limitaciones y controles que la sociedad debería establecer respecto de determinadas investigaciones en curso (en particular las relativas a la clonación). Como ya ha ocurrido con otros debates anteriores que estarán en la mente de todos (sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la licitud de determinados tipos de transplantes, sobre el uso de la energía nuclear para la producción de electricidad, sobre la persistencia del racismo, sobre la mejor manera de relacionarnos con la naturaleza, etc.), éste de ahora obliga a las personas razonables que entran en él a estar suficientemente informadas sobre los resultados de algunas de las investigaciones tecnocientíficas recientes.

Juntando lo dicho sobre estos dos ejemplos se llega a la siguiente conclusión: si se quiere propiciar la discusión pública racional sobre algunos de los grandes temas socioculturales y éticopolíticos controvertidos, en sociedades en las cuales el complejo tecnocientífico ha pasado a tener un peso primordial), los científicos necesitan formación humanística (histórico-filosófica,deontológica, etc.) para superar el cientifismo y los humanistas y hombres de letras necesitan cultura científica para superar actitudes sólo reactivas basadas por lo general exclusivamente en tradiciones literarias. De ahí que se esté dando tanta importancia en los últimos tiempos a la búsqueda de lo que se ha llamado una tercera cultura.

II. Para evitar equívocos quisiera decir algunas cosas preliminares sobre la ciencia y su función social en nuestros días.

Empezaré subrayando que no hay posibilidad de intervención razonable en el debate público actual sobre la mayoría de las cuestiones socialmente de importancia sin cultura científica. Esto se debe a que la ciencia es ya parte sustancial de nuestras vidas. La mayoría de las discusiones públicas, ético-políticas o ético-jurídicas hoy relevantes, suponen y requieren cierto conocimiento del estado de la cuestión de una o de varias ciencias naturales (biología, genética, neurología, ecología, etología, física del núcleo atómico, termodinámica, etc.). Quisiera poner unos pocos ejemplos relevantes:

Para orientarse en los debates sobre la crisis ecológica y la correcta resolución de los problemas implicados en ella ayuda mucho la comprensión del sentido del segundo principio de la termodinámica, como mostró, entre otros, Nicolás Georgescu-Roegen hace ya años; para entender la necesidad de una ética medioambiental no antropocéntrica sino biocéntrica ayuda mucho la recta comprensión de la teoría sintética de la evolución (y no sólo en su formulación darwiniana), como viene mostrando el paleontólogo S.J. Gould; para diferenciar con corrección entre diversidad biológica y aspiración a la igualdad social ayuda mucho la comprensión de la genética y de la biología molecular, como ha puesto de manifiesto Teodosius Dobzhanski; para combatir con argumentos racionales el racismo y la xenobofia implicados en los choques culturales de este fin de siglo puede ayudar mucho el conocimiento de los descubrimientos de la genética de poblaciones, como ha mostrado más recientemente Luca Cavalli Sforza; para entender la necesidad de una nueva ética de la responsabilidad que apunte hacia nuestro compromiso con el futuro ayuda mucho el conocimiento de la biología molecular y de la biotecnología, como ha puesto de manifiesto en sus obras Hans Jonas; y para entender la persistencia de las desigualdades de género y dónde habría que poner los acentos para corregirla ayuda mucho el análisis, en principio económico, pero no sólo económico, como ha mostrado A. Sen en un excelente ensayo sobre las «mujeres desaparecidas».

Renunciar, pues, a la cultura científica en estas condiciones equivaldría a renunciar al sentido noble, griego, aristotélico, de la política, que es característica del zoon politikon, y que puede definirse como participación activa de la ciudadanía en los asuntos de la ciudad socialmente organizada (en un sentido amplio: de la comunidad o del estado).

III. Reiteradamente se oye decir al mismo tiempo, sobre todo en las Facultades de Humanidades, que la ciencia (o el complejo tecnocientífico actual) representa un peligro para el ser humano y se la hace responsable de la deshumanización en curso o de buena parte de las peores catástrofes de este siglo. Algo de eso apareció ya en la primera polémica sobre las «dos culturas», la que tuvo lugar en Inglaterra a finales del siglo pasado. Y, aún con más virulencia, en la llamada cultura alemana de la crisis en los años de entreguerras. Así que conviene intentar encontrar un punto de vista común sobre la ciencia.

Creo que se puede decir que la ciencia, que es lo mejor que tenemos en el plano cognoscitivo, es al mismo tiempo (por su progresiva fusión con la tecnología) lo más peligroso que el hombre mismo ha creado en relación con sus costumbres y su moralidad. Hoy sabemos bien que el principal peligro para la especie de la que formamos parte no se deriva tanto de la mala ciencia cuanto de la buena ciencia, de la mejor ciencia desde el punto de vista cognoscitivo o epistemológico. Lo ocurrido en Europa entre 1930 y 1950 es suficientemente revelador en este aspecto. Precisamente porque ciencia es saber en serio, ciencia es poder entre humanos y, por derivación (negativa) también contra humanos.

Una derivación interesante de este punto de vista para nuestra discusión aquí es la expuesta de Ortega y Gasset en Misión de la Universidad (1930). Ortega mantenía la tesis de que la función principal de la universidad es cultural, no científica. Y argumentaba que como lo propio de la ciencia es la investigación mientras que lo propio de la universidad es enseñar parar formar «hombres cultos», aquélla, la ciencia, tenía quedar fuera de la universidad. Esa opinión está directamente relacionada con la desconfianza en la ciencia que fue característica de la filosofía alemana de la crisis, y en Ortega se expresa en unas palabras sobre los científicos que ahora algunos considerarán premonitorias y otros seguramente destempladas: «Es notoria, por ejemplo, la facilidad con que los científicos se han entregado siempre a las tiranías» Y continúa: «Con notoria frecuencia el verdadero científico ha sido, hasta ahora al menos, como hombre, un monstruo, un maniático, cuando no un demente».

Querría dedicar unos minutos a la crítica de ese punto de vista, a la crítica de esta crítica filosófica de la ciencia:

1º No siempre se distingue con la claridad suficiente, a la hora de la crítica, entre ciencia y técnica, entre la investigación científica propiamente dicha y sus aplicaciones prácticas;

2º Se identifica demasiado apresuradamente el método o proceder analítico reductivo de las ciencias en general, y de las ciencias factuales en particular, con la cosificación y deshumanización de los sujetos humanos que hacen ciencia o que piensan en ella;

3º Se defiende un concepto elitista e idealizado de la enseñanza universitaria en general y del conocimiento científico-filosófico en particular, inspirado en la Grecia clásica y en el «hombre del Renacimiento», un concepto que era ya inmantenible, por razones económico-sociales, en aquella época (no digamos ahora) y se juzga la institucionalización de la ciencia contemporánea desde él, lo que supone una ampliación demasiado fuerte del pensamiento analógico; y

4º Se identifica apriorísticamente, sin discusión previa, tres cosas que convendría, en cambio, mantener separadas en el análisis: a) la ciencia como producto cognoscitivo logrado, b) la ciencia como institución social y, por tanto, como pieza cultural, y c) las ideologías filosóficas generadas por la institucionalización de la ciencia en el siglo XX.

La argumentación de lo dicho en el primer punto exige un razonamiento más largo debido al hecho de que, mientras tanto, en las últimas décadas ha empezado a hablarse, con razón, de complejo tecnocientífico o de tecnociencia, cosa justificada cuando se piensa en actividades como la biotecnología o la ingeniería genética o en otras en las cuales la separación tradicional entre ciencia pura y ciencia aplicada (o tecnología) ya no rige.

Sobre el segundo punto, la acusación a la ciencia de deshumanizar, ya Einstein, discutiendo precisamente preocupaciones del tipo de las de Jaspers y Husserl dijo lo esencial en su momento: en primer lugar, «el análisis de la sopa no tiene por qué saber a sopa»; en segundo lugar, la admisión de la responsabilidad moral del científico no equivale a la atribución de finalidades morales a la ciencia.

Sobre el tercer punto, hay que decir que si cientificismo y oscurantismo son dos caras de la misma moneda, o mejor, dos calderos de la misma noria de las ideas, positivismo y añoranza romántica también lo son: masificación, «plebeyización», «vulgarización» son fenómenos, evidentes, de las sociedades de masas, que no hay por qué aceptar reconciliándose con una realidad intolerable pero que no serán superados por vía declamatoria ni recordando lo que fue la ciencia en su época heroica y la filosofía antes de las fragmentación de las ciencias en compartimentos estancos.

Por último, un tratamiento sensato y específico de la diferencia –que considero analíticamente importante– entre ciencia como producto cognoscitivo logrado, ciencia como pieza cultural y síntesis filosóficas obtenidas a partir de los resultados de las ciencias, obliga a un trabajo histórico-filosófico-sociológico para el que creo que no hay todavía estudios institucionalizados. Al menos aquí.

IV. Al plantearse las posibilidades de reencuentro entre una cultura científica y una cultura humanística en este fin de siglo creo que más interesante que el punto de vista representado por la llamada «cultura de la crisis» (tantas veces repropuesto hoy en día) es el de los científicos representantes de lo que lo que habría que llamar la «autocrítica de la ciencia» en el siglo XX, o sea, el que se ha expresado en declaraciones de los científicos responsables y preocupados por el propio saber en este siglo: desde Ettore Majorana, Leo Szilard, el último Einstein y Bertrand Russell hasta Rotblat, Levi Leblond y Toraldo di Francia, entre otros. Se puede resumir este otro punto de vista como sigue.

La ciencia es ambivalente. Y en esta ambivalencia epistemológico-moral está la fundamentación de un concepto trágico del saber: el miedo humano a la muerte, al dolor y al sufrimiento producido por las enfermedades es causa a la vez del miedo al saber (qué será de mí) y del desarrollo histórico de la ciencia, de lo que se llama progreso científico. Miedo e hybris (desmesura y soberbia) han acompañado, acompañan y acompañarán siempre las actitudes humanas respecto del saber científico: desde la medicina griega hasta la biotecnología actual. Esta es una idea contenida ya in nuce en algunos de los viejos mitos compartidos: desde el libro del Génesis a Prometeo, y desde Faust a Frankeinstein.

A partir de aquí se puede hacer una sugerencia: la lectura compartida por científicos y humanistas de textos como el libro del Génesis, Prometeo encadenado, El Paraíso perdido de John Milton, el Faust de Goethe, el Frankenstein de Mary Shelley, El árbol de la ciencia de Baroja y el ya mencionado El mundo feliz de Huxley.

Para tratar de superar los miedos hay, pues, que partir de dos datos paralelos e inseparables: la imposibilidad práctica de la renuncia a la ciencia, a la curiosidad, incluso exagerada, que impulsa la investigación científica (porque no se puede poner puertas al campo) y la inanidad de la crítica unilateral, meramente especulativa, al conocimiento científico (porque no conviene hablar, y menos con petulancia, de lo que no se sabe o de aquello sobre que no se tiene experiencia fundada). Esto conduce a hacer nuestra la palabra del gran poeta Hölderlin: «Donde está el peligro puede brotar la salvación». O para decirlo con la expresión de un filósofo moral también amante de la ciencia: «Necesitamos la ciencia precisamente para salvarnos de la ciencia» (Russell)[12].

La reflexión filosófica, humanística, sobre la ciencia, lo que se llama «ciencia con conciencia» (o la conciencia de lo que la ciencia es como pieza cultural) resulta irrenunciable para superar el miedo atávico del hombre al saber, su sospecha de que el conocimiento, en cierto modo, va contra la vida. Lo que está por ver, en este fin de siglo, es cuál es la mejor forma de filosofar sobre la ciencia contemporánea, quién es mejor amigo del saber: si el filósofo y el humanista licenciados o el científico que reflexiona, con conocimiento de causa, sobre sus propias prácticas, o ambos juntos.

En cualquier caso, el carácter hoy irrenunciable de la reflexión filosófica sobre la ciencia es el fundamento de las humanidades de base científica para el fin de siglo. Esta es una conclusión generalmente compartida.

V. Sin embargo, cuando se entra en concreciones, tanto por lo que hace a los planes de estudio como en lo relativo a otras formas institucionales de configurar la cosa, se produce una curiosa asimetría: se tiende a considerar obligatoria la base científica de las humanidades actuales (para intervenir en serio sobre problemas públicos en discusión) pero sólo aconsejable, opcional o secundaria la base humanística (literaria, filosófica o ética) de los saberes científicos.