La era federal

José Luis Martín Ramos

1.

No hace falta obligar al lector a entrar en el debate sobre lo que es o no nación y cómo y desde cuándo es. Aunque yo no escabulliré mi posición. Más allá de lo que es o no nación, lo que es innegable es que está en nuestro mundo, de una manera explícita y activa, desde las transformaciones revolucionarias de los siglos XVII y XVIII. Que existe una identidad nacional, la conciencia de pertenecer a una comunidad; cuyas características fundamentales varían en el espacio y en el tiempo, así como la voluntad de configurar o perpetuar esa identidad en términos de una entidad política concreta. Desde mediados del siglo XIX, en la época de la consolidación de las identidades colectivas contemporáneas, el nacionalismo, surgido de esas comunidades nacionales, ha emergido como la propuesta de establecer la identidad nacional como núcleo y el eje de nuestras sociedades; de la misma manera que el socialismo, en el sentido amplio del término, propone la identidad social, de clase. A no ser que creamos que la nación y la división de clases responde a una constitución divina – así se ha pensado y defendido desde entonces por una parte de la sociedad, de una manera u otra– la nación, la identidad nacional, el nacionalismo, la división de clases, las identidades de clase –el estadio de la clase para sí de Lukács o el obrero consciente de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español– y el socialismo (marxista, anarquista, socialdemócrata o comunista) son construcciones históricas; solo comprensibles e interpretables en su historicidad, y por tanto diferenciables e sus experiencias concretas y mudables.

De la revolución francesa nació la nueva concepción de la nación política; de la nación no como suma de individuos que comparten una naturaleza –ser naturales de un territorio– sino que además se articula en un estado que considera propio, del que es soberana en vez del monarca – cuya soberanía se derroca– y que, desde el ideario nacionalista, pretende tener un objetivo, un destino, común. En el tiempo, fue primero la constitución de la nación política como construcción propositiva, con el derrocamiento del absolutismo y la formación de la Asamblea Constituyente. Luego se añadió una etapa de construcción reactiva; por sus enfrentamientos con «el otro», con el enemigo interior que conspiraba por la restauración del orden social jerárquico y el absolutismo; y frente a los patrocinadores y aliados exteriores de ese enemigo, las monarquías absolutistas, que culminaron en las expediciones expansivas de Napoleón Bonaparte. Francia, como antes las lejanas Trece Colonias de América constituidas en Estados Unidos, con sus diferencias son exponentes de ese orden temporal en el nacimiento de la nación moderna. No es un orden inmutable, sino fruto de su propio proceso histórico, que no se repite necesariamente en otros procesos de construcción nacional. En Alemania o España, el alumbramiento de la identidad nacional política, empieza primero con la reacción al «otro», al invasor, precisamente la nueva Francia; la construcción nacional discurre después en su etapa propositiva y en ambos casos –por razones y caminos diferentes–, en un proceso dilatado que no se cierra hasta la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las discrepancias sobre el sistema político y territorial. Que la constitución política de la nación suceda y no anteceda a la lucha contra «el otro» producirá turbulencias derivadas de la necesidad de definir la nueva soberanía más allá y una vez acabada la lucha. Por otra parte, la construcción de las naciones políticas se cruzó con el desarrollo hegemónico del sistema económico capitalista, en el que mercado nacional y mercado internacional establecieron una relación sistémica culminada en el imperialismo contemporáneo; y una nueva configuración de clases de la sociedad, en la que emergieron por un lado el movimiento obrero y el socialismo con su reivindicación de la igualdad social –con aspiración a su propia relación sistémica entre la dimensión nacional e internacional– y por otro la reivindicación de la democracia como forma y condición básica de la igualdad política. Manifestaciones y símbolos de un nuevo tiempo fueron la guerra franco-prusiana, primera gran confrontación de los edificios nacionales continentales, por lo que se refiere al mapa de las hegemonías de los estados capitalistas nacionales; y su deriva y réplica, la revolución política y social de la Comuna de París. Identidades nacionales, identidades sociales y la lucha por la igualdad se interrelacionaron de manera más competitiva o conflictiva que cooperativa; en ese contexto, y en el del nuevo imperialismo, se produjo aunque no en todas partes la revisión de los términos de la nación política y la eclosión de un nuevo nacionalismo dentro de los estados constituidos, en conflicto al propio tiempo con las élites gobernantes de éstos y con la priorización de la igualdad social y política en su propio ámbito. Desde la perspectiva de este ensayo, cuyo interés es la relación entre la nación y el conflicto de clases, el nacionalismo, las clases trabajadoras, el movimiento obrero, y el socialismo en España y de manera particular en Cataluña, esta introducción general ha de quedar aquí y entrar en nuestra historia concreta, la de los pueblos que en el punto de partida en el tiempo y en la condición de los protagonistas eran súbditos del Reino de España.

La rebelión popular y la guerra contra el invasor francés, en 1808 fue el punto de partida definitivo de la construcción de España como nación, en el sentido contemporáneo del del término, como comunidad nacional y nación política. Fue una Guerra de Independencia no de la Corona, ni de la dinastía, sino de la nación. Algo que ya percibieron los diputados de Cádiz, cuando se señaló en sus Cortes –convocadas desde el pueblo en armas y no desde el rey ausente– que las renuncias de Bayona[1] no eran válidas porque faltaba el consentimiento de la nación (Álvarez Junco, 2001). Aunque formalmente esa denominación de la guerra contra el francés como de Independencia no se generalizó hasta el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, cuando la penúltima batalla contra el absolutismo se apoyó en una simbología nacional específica. El combate de aquellos seis años se erigió en el gesto histórico colectivo y se pusieron cimientos del discurso simbólico de la nación que se estaba construyendo, basado en la historia y en metáforas sencillas y compartibles: don Pelayo, El Cid, más adelante los Comuneros subrayando la preeminencia del pueblo soberano ante el Rey, la Madre patria, el León español frente al Águila imperial de los franceses… En plena guerra, las Cortes de Cádiz, dieron en 1812 a la nación política emergente su primera Constitución, su primer código de pacto de soberanía popular. Ese proceso y el paralelo desarrollo de un discurso ideológico, político y simbólico nacionalista tuvo en Cataluña uno de sus escenarios principales, demostrado y dibujado por Joan Lluís Marfany (2017) de manera más que satisfactoria; cumpliendo la regla de oro del oficio de historiar que establece que solo puede darse por cierto lo que se sustenta en el uso crítico de la documentación. Un construcción histórica de la identidad nacional en los términos en que ésta se planteó en la primera mitad del siglo XIX en España y en Europa: como autoafirmación de comunidad soberana, frente a los Reyes que hasta entonces habían hecho de la patria de todos su patrimonio, y frente al adversario, o enemigo, exterior que hurgaba en las contradicciones de la unidad nacional para lograr su propio provecho en un mundo, capitalista, definitivamente competitivo. Por otra parte, un proceso no caído del cielo, no otorgado, en el que lo nuevo –la concepción de la nación como comunidad política– se superponía a lo viejo, subsumiéndolo, reconociéndolo incluso aunque como parte de un todo nuevo, y también entrando en conflicto.

En España, la identidad nacional española, su discurso nacionalista, se impuso como hegemónico, tanto entre las facciones políticas –liberales o absolutistas– como en los territorios, las Provincias de la época, incluida desde luego Cataluña. No hubo conflicto durante más de tres cuartos de siglo entre esa identidad nacional y ninguna otra alternativa; la catalanidad fue una condición de naturaleza y de cultura –no sin mestizajes e hibridaciones con la españolidad–, pero no una propuesta política. Como se repitió constantemente en la época, y recuerda con profusión de ejemplos Marfany, Españoles eran todos: Catalanes, Aragoneses, Valencianos, Extremeños, Andaluces, Castellanos, Gallegos; naturales colectivos hijos diferentes de esa misma «Madre patria» curiosamente parida por todos en el curso del combate por su independencia. No hay invocación de Cataluña como nación, ni como nación política ni como parte con derecho a constituirse de manera independiente, ni hay nacionalismo catalán hasta finales del siglo XIX.

Esa construcción de España no se limitó a un relato común, general; incluyó relatos propios de sus partes, que no perseguían la diferenciación sino todo lo contrario, la mayor y mejor identificación. En Cataluña se recordó que, si la construcción de la nación política se hacía sobre los cimientos del constitucionalismo, de la afirmación del pueblo convertido en nación ante el monarca, quien estaba en mejor condiciones para levantarla era el Principado, que en su bagaje histórico contaba con la experiencia de las Cortes estamentales, del pactismo e incluso de la rebelión contra el monarca cuando éste llevaba su exclusividad soberana a la tiranía. Fuera como un discurso para adentro, para reforzar la nacionalización española de los catalanes con un argumento historicista de continuidad, o para intervenir con mayor fuerza, cargándose de razones ideológicas, «Cataluña» quiso ser el motor político de España. «Cataluña», quiero decir gran parte de los catalanes, sus grupos sociales dirigentes y buena parte de los subalternos; entre estos en particular el segmento societaria y políticamente activo de las clases trabajadoras, las tradicionales como la menestralía y las emergentes como el proletariado industrial, que es de lo que se trata aquí.

No ocurrió lo mismo en la dialéctica entre lo viejo y lo nuevo en el ámbito de la soberanía, donde sí hubo conflicto. Éste se focalizó en la pugna entre la inercia del poder, que tendía a su ocupación absoluta de la soberanía, y la voluntad del pueblo para ejercerla por completo, incluso en el necesario pacto social de la constitución de un estado. El contexto del avance del liberalismo político español acumuló sobre él las dificultades: la Europa adversa de la Restauración; la resistencia absolutista en España; la presión desde abajo de la radicalización y el inevitable protagonismo popular; la guerra civil con el carlismo; y en fin, pero acaso en principio, la apropiación por parte de las élites sociales –en Cataluña la emergente burguesía comercial e industrial– de los idearios universales, de todos, de libertad y de nación para deformarlos en ideario de parte, de libertad y nación de propietarios. Esa acumulación no sólo fragmentó la corriente liberal, puso en el orden del día la trascendencia de la relación entre poder y representación y de la organización institucional y territorial del estado. Ante las traiciones del Rey a la nación –no de otra manera podía considerarse su llamada a la intervención extranjera para perpetuarse en el poder en la Década Ominosa– surgió, de manera más temprana de lo que se acostumbra a recordar, un incipiente republicanismo; que, en Cataluña, se impregnó de orientación federal, no por ninguna razón identitaria diferencial sino por una razón democrática. El surgimiento del federalismo en España no tuvo que ver con ninguna competencia nacionalitaria interna, que entonces no existía (España era la nación; Cataluña formaba parte de esa nación), sino con el conflicto político fundamental que acabó en antagonismo entre liberalismo «a la corta» y democracia. Formulado primero como idea individual en el seno del liberalismo progresista, se expandió parcialmente entre las clases medias y de manera más amplia entre las populares y las trabajadoras; en estas últimas llegó a ser la posición dominante como ideología política, aunque también como criterio de nueva auto-organización social y de organización de la producción entre los seguidores de la propuesta anarquista.

El federalismo tuvo personalidad propia; sobre todo en Cataluña donde llevó al máximo la voluntad de hacer de ella el motor político de una España democrática, que culminó en la Primera República española. La perduración de ésta habría puesto, probablemente –los «contrafácticos» históricos solo pueden ser tomados como suposiciones que pueden iluminar el pasado, pero dejan de condicionar el presente– las bases para la definitiva nacionalización de la sociedad española, como ocurrió en Francia con la Tercera República. Lo que ya no es una suposición, sino una constatación es que la restauración oligárquica de 1874 interrumpió ese proceso y abrió las puertas en Cataluña para la construcción de un nuevo nacionalismo particular –de parte–; que se reforzaría con los estímulos de las eclosiones reivindicativas de las nacionalidades del Imperio Austro-Húngaro y las acepciones románticas de la nación, que no situaban lo político como punto de partida sino de llegada.

La aspiración hegemonista del nuevo nacionalismo catalán, que irrumpió a finales del XIX, –común a todos los nacionalismos– redujo el federalismo a una simple doctrina de organización territorial identitaria para poder presentarla como una de sus corrientes antecedentes, es decir un hecho del pasado; y por esa apropiación, indebida, vinculó a las clases trabajadoras, que en el Sexenio se habían identificado ampliamente con el federalismo, al nacionalismo. De la misma manera que subsumió toda identidad catalana, social o cultural, dentro del único objetivo legítimo que se consideraba: el de llegar a ser un sujeto soberano propio y exclusivo; extendiendo esa abducción a cualquier forma de catalanismo que se consideró que no podía ser plenamente, y por tanto definitivamente legítimo, si no era nacionalista. No se trató de una simple tergiversación de la historia, para reforzar el discurso propagandístico del momento; fue toda una batalla cultural, mantenida a lo largo del siglo XX y que resurge, con toda fuerza, cuando de nuevo –como en la actualidad– el nacionalismo catalán ve la posibilidad de traducir su momento hegemónico en estado soberano, para decirlo más claro en independencia.

2.

En las décadas de la traumática sustitución de la monarquía absoluta por la monarquía liberal, desde la guerra de independencia hasta mediados de siglo, la ideología dominante en esa sustitución fue el liberalismo y la construcción –o al menos aceptación– común de una sola nación política. Esa ideología dominó también entre las clases populares y trabajadoras y en el movimiento obrero organizado. Esas clases subalternas se encontraban en un proceso de proletarización, que formaba parte del arranque del capitalismo industrial y era paralelo a la instauración concreta del estado liberal; en esa situación las identificadas como clases trabajadoras constituían un conjunto variado de artesanos, con diferente naturaleza y grado de vinculación al nuevo desarrollo económico, y de trabajadores asalariados solo una parte de ellos empleados en fábricas. La solidaridad social entre ellos era incipiente, e incluso precaria entre artesanos y asalariados; y el mundo artesanal mantenía puentes con sectores sociales intermedios, el del comercio al detall y el sector de los profesionales, cuya expansión demandaba la nueva economía y el nuevo estado. Existía un campo de convergencia de intereses, por el que podían circular propuestas políticas radicales, como las del republicanismo pero también espacio para el disenso sobre el alcance o la complicidad social de esas políticas, de manera particular en la cuestión de la propiedad y de la representatividad. El futuro iba a ser el de la mayoría relativa del segmento proletario de la sociedad catalana, en correspondencia con la consolidación del sector de producción secundario; pero el presente de la primera mitad del siglo todavía no le pertenecía, ni demográfica ni políticamente. Todavía, por cuanto la tendencia era ya, de manera irreversible, esa proletarización; aunque su crecimiento habría de superar, desde finales del silgo XIX, los límites internos de la demografía catalana mediante un masivo proceso de inmigración que dio una configuración añadida a las clases trabajadoras y a la sociedad catalana en su conjunto.

En la primera mitad del siglo XIX la población catalana prácticamente se dobló, pasando de un contingente de 900.000 personas en 1787 a casi 1.700.000 en 1860[2]; en 1900 se rozaban ya los 2.000.000. Ese crecimiento fue en favor del proceso de urbanización, tanto por lo que se refiere a los grandes centros urbanos, especializados en actividades secundarias y terciarias, como a poblaciones intermedias en las que se sumó a la actividad primaria, orientada al mercado, algún tipo de actividad industrial (textil, papelera o de primera transformación de productos primarios). El salto en términos de porcentaje se había dado ya en el siglo XVIII –cuyo balance económico y demográfico ya había sido netamente positivo[3]–, y se aceleró en esa primera mitad del XIX. Si en 1718 el porcentaje de habitantes en poblaciones de más de 10.000 habitantes era el 8,4, en 1787 había pasado al 15,4; en 1857 era el 28,4 y se había convertido ya en el segmento principal por tamaño en 1900, alcanzando el 42%[4]. En contrapartida la población estrictamente rural, en núcleos de menos de 1.000 habitantes, descendió del 68,3 % en aquella primera fecha al 37% a comienzos de la década de los cuarenta; y la de menos de 2.000 pasó del 48% en 1857 al 36% en 1900. El arranque de la industrialización, iniciado a finales del XVIII y reforzado en la primera mitad del XIX había significado ya un crecimiento importante de la población activa ocupada en el sector secundario, que era el 29% del total en 1860; su mayor crecimiento, en sentido cuantitativo y cualitativo por lo que se refiere a la industria «moderna» y el sistema fabril, tuvo lugar durante el régimen de la Restauración, no sin sobresaltos, de manera que en 1930 el sector secundario ya ocupaba al 51,5% de la población activa, en tanto que el porcentaje del primario se había reducido a menos de la mitad de lo que era todavía en 1860, al 26,3%. La urbanización tenía un nombre principal, Barcelona que en la década de los treinta se movía entre 120.000 y 130.000 habitantes y a finales de la de los cuarenta iba camino de los 190.000. Lejos de ella quedaban Reus –con 28.000– Tortosa –con casi 21.000–, Valls –con 16.000- y media docena de poblaciones con más de 10.000 (Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Lleida, Manresa y Vic). A finales de siglo, en 1897, Barcelona contaba con 272.481 habitantes, Tortosa, Vic y Vilanova i la Geltrú apenas se había movido, Reus y Valls habían retrocedido ligeramente, también crecía aunque poco Lleida, mientras Manresa crecía empujada por el desarrollo de la industria; un desarrollo que situaba a la cabeza del proceso de urbanización a Sabadell y Terrassa que estaban doblando su población. El crecimiento urbano de Barcelona fue reforzada por el derribo de las murallas y la edificación del Ensanche y consolidado con la anexión de las poblaciones contiguas (Las Corts, Sant Gervasi, Gracia, Sants, Sant Martí de Provençals y Sant Andreu del Palomar) que añadieron de una tacada 174.000 habitantes más y las nuevas zonas de desarrollo industrial y población proletaria. En 1900 la capital sumaba, como consecuencia de ello prácticamente 510.000 habitantes, pasando de ser poco más del 10% al 25% del total de la población catalana, un proceso que se intensificó en el siglo XX. Al propio tiempo pasaba de ser un centro burgués y menestral, escenario principal de la revolución liberal a una ciudad rodeada por el proletariado y líder de la esperanza de la revolución social.

Las clases trabajadoras eran un conjunto minoritario en términos demográficos, pero su concentración en los núcleos urbanos en los que se desarrolló la confrontación política fundamental, hizo de ellas un factor político específico. Primero como hipotética fuerza de apoyo en los conflictos que enfrentaron a las facciones liberales –incluyendo en ellas a su segmento más avanzado, el republicano– y luego como protagonista específico de esa confrontación, adquiriendo al iniciarse el siglo XX lo que Romero Maura calificó «carta de beligerancia política»[5].

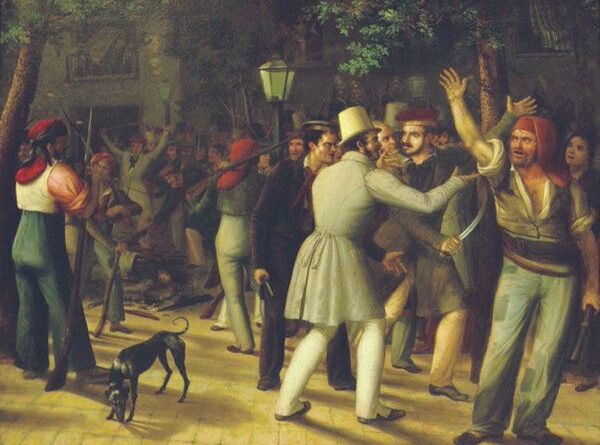

En cuanto a sus manifestaciones, la relación entre movilización y organización fue dispar. El liberalismo radical, incluido el primer republicanismo, se articuló en las sociedades secretas y su actuación pública se desarrolló a través de la propaganda, la prensa partidaria de la época; por el contrario, el obrerismo naciente, presente en las reivindicaciones económicas de los tejedores y en el rechazo a la introducción de la máquina de vapor, del nuevo sistema fabril mecanizado, existió primero como movilización, no pasó por ningún estadio de sociedad secreta propia, y no estuvo en condiciones de organizarse de manera estable hasta que la Real Orden del 28 de febrero de 1839 permitió la constitución de sociedades obreras de socorros mutuos. Todos ellos, liberales radicales y republicanos, profesionales, «gente menuda», artesanos, menestrales, trabajadores asalariados, convergieron en los levantamientos de la segunda mitad de los años treinta en Barcelona, las «bullangas», luchando contra el absolutismo y las libertades; estas últimas no exactamente las mismas para todos y en el transcurso de casi un decenio de agitación los protagonistas y los objetivos fueron diferenciándose, hasta culminar en el levantamiento barcelonés de la Jamancia, de noviembre de 1843.

En la movilización «bullanguera» participó sin duda «pueblo menudo» y trabajadores asalariados; de manera directa en el seno de los batallones de la Milicia Nacional, o indirecta llevando a cabo su propia protesta dentro de la protesta, como fue el caso del incendio de la fábrica El Vapor, en 1835. Fueron parte social imprescindible, sin formar por parte política distinta. Las partes políticas eran el Partido Progresista y las disidencias republicanas. Ahora bien, las afinidades políticas de la primera organización obrera no se orientaron ni exclusiva ni principalmente hacia el republicanismo. Éste último no les ofrecía garantías de poder, de que alcanzaran posiciones de gobierno con las que los trabajadores organizados pudieran abrir una negociación triangular que superara la desigual relación bipolar con los patronos; y tampoco, por entonces, le reclamaba complicidad en una reivindicación de representatividad universal, de la que los primeros republicanos desconfiaban.

La sociedad de los tejedores barceloneses acordó apoyar las candidaturas progresistas en las elecciones de 1841, las locales y las generales, pero en estas últimas se produjo una novedad. El acceso de Espartero al poder, con su asunción de la Regencia, tuvo un doble efecto: aumentó las expectativas de cambio y al propio tiempo las distancias entre el jefe del Partido Progresista y el sector más radical del progresismo, incluidos sus apoyos obreros contrariados por la opción librecambista del Regente. Ante las elecciones legislativas de marzo de 1841 una parte del progresismo barcelonés propuso una lista encabezada por Abdón Terradas, considerada por sus antagonistas como «republicana», no sin razón. A partir de entonces la inclinación de las organizaciones obreras hacia el republicanismo no paró de reforzarse; al paso de los movimientos de las bullangas barcelonesas de noviembre y diciembre de 1842 –en la que Barcelona fue bombardeada– que reclamó la convocatoria de Cortes Constituyentes españolas y de la rebelión de la Jamancia, desarrolla durante septiembre y noviembre de 1843, contra el pacto de las dos facciones liberales –progresistas y moderados– a la caída de Espartero. La propaganda gubernamental levantó ya entonces el espantajo de un supuesto movimiento separatista en Cataluña, pero lo que reclamaron todas las bullangas fue un cambio democrático de la política española; la de la Jamancia, la más radical, la que tuvo una mayor participación de las clases subalternas, llamó a «los verdaderos Españoles, patriotas puros» a levantarse contra el gobierno provisional surgido del pacto espurio de las dos facciones liberales, el pacto de los malos patriotas que burlaban la verdadera Patria que solo podía ser y constituirse como democrática.

La única identidad nacional presente en el movimiento obrero fue la española, como ocurrió en el progresismo y el republicanismo; sin que tuviera que competir, ni siquiera compartir, con otras identidades nacionales, en ese momento inexistentes (Ollé Romeu, 1973; Barnosell, 1999; Marfany, 2017). Así lo reflejaron las invocaciones constantes de sus dirigentes, de manera singular las del tejedor Joan Muns[6], a la comunidad de intereses entre la «Patria», innegablemente referida a España, y la «Asociación»; «Patria y Unión» será lema habitual de la correspondencia interna de la Asociación y de sus actos públicos. Invocación a la Patria común, como comunidad democrática; a una Patria que es sinónimo de libertad porque es soberana, por sí misma y sin limitaciones, como la entendían los jóvenes de un batallón de la milicia nacional barcelonesa a finales del 1836 cuando se juramentaban para «salvar a la patria a despecho de la facción y la oligarquía» contra los reaccionarios que conspiraban para «recuperar los privilegios, los diezmos y señoríos que las Cortes les han arrebatado»[7]. A la participación en la política española y la construcción de una nación democrática, se sumó en la década siguiente la influencia del nuevo internacionalismo proletario, presente ya en los movimientos revolucionarios europeos de 1848. A finales de 1855 el dirigente tipógrafo Ramon Simó i Badia proclamó en Madrid: «Soy catalán y quiero mucho a Cataluña; soy español y quiero más a España; soy hombre y más que a España quiero a la humanidad entera»[8]; aunque no hay que perder de vista que ese internacionalismo tenía también su precedente, ni que fuera en términos de valor en el universalismo republicano de la primera mitad del XIX. No es posible, con los recursos documentales que disponemos, establecer de manera explícita cuál era la identidad colectiva explícita de las clases trabajadoras y los artesanos (algo que sólo empezará a resolverse en la era de las encuestas); no obstante, las indicaciones indirectas, como las expresiones de significados dirigentes, que lo son porque representan y organizan a la colectividad, y la relación sucesiva con el progresismo y el republicanismo, que sí tienen manifestación colectiva de esa identidad, constituyen una prueba más que suficiente de lo que se ha afirmado.

A mediados de siglo la influencia de los republicanos entre los trabajadores socialmente organizados, o simplemente movilizados, fue en ascenso, aunque compartido todavía con la influencia del Partido Progresista. Incluso la de Espartero, que volvió al poder después de la revolución de 1854, entre el verano de aquel año y el de 1856, después de la revolución de 1854. Era una influencia derivada de la expectativa de que el progresismo en el poder podría ser la opción más favorable para las reivindicaciones obreras, sin la sintonía ideológica que pudiera haber veinte años atrás cuando el absolutismo era el enemigo común. Durante la huelga de 1855 en Barcelona contra las selfactinas[9] una delegación obrera marchó a Madrid manifiesto en mano; en el se daban vivas a Espartero, la Milicia Nacional, la libertad y «la libre asociación, orden, trabajo y pan» (Izard, 1973). Espartero no cumplió las expectativas y los trabajadores barceloneses seguían exigiendo a finales de 1855 el cumplimiento de las promesas, reales o supuestas. La mala manera con que acabó el bienio esparterista de 1854-1856, con el golpe de O’Donnell y la división interna del progresismo entre «puros» y partidarios de una fusión política con los moderados, deterioró el atractivo que el progresismo podía mantener para el segmento posibilista del asociacionismo obrero, confiado en encontrar apoyo en el poder. Todavía quedó algún rescoldo en el asociacionismo no directamente sindical. El Ateneu Català de la Classe Obrera, fundado en 1861 en Barcelona, estuvo inicialmente en manos de un grupo de liberales progresistas; antes de que tras la revolución de 1868 participara en la constitución de la organización catalana de la Primera Internacional. Por el contrario, el debate que se desarrolló en el republicanismo a finales de la década del sesenta entre «individualistas» y «socialistas» tuvo como consecuencia el aumento del atractivo republicano ante las clases trabajadoras.

3.

La organización territorial del estado fue una preocupación presente desde los debates de los diputados en Cádiz; debates en cuyo discurso se entremezcló lo viejo y lo nuevo, la evocación del foralismo del Antiguo Régimen y la invocación de la nación española, de la que se estaban poniendo lo primeros cimientos constitucionales. Y fue una de las tareas que tuvo que asumir la construcción del estado liberal, primera forma española del estado nacional; optando por establecer unas nuevas demarcaciones territoriales a las que se dio la denominación del provincias, que compartían el nombre de las Provincias del Antiguo Régimen pero no su contenido ni su ámbito territorial. De la evocación de los fueros y de su particular defensa por el carlismo, en Cataluña y en el País Vasco, así como de la defensa de las particularidades provinciales, del «provincialismo», los nacionalismos catalán y vasco, construidos históricamente a finales del siglo XIX, quisieron ver un estadio latente o precursor de sí mismos. La cuestión forma parte del debate general sobre el nacionalismo común y los nacionalismos particulares en España.

Compartiendo la preocupación general, en el primer republicanismo español se produjo ya la introducción de la idea federal, como forma del estado. Lo hizo mediante posicionamientos individuales; antes de que con Pi y Margall cristalizara como la corriente que iba a hegemonizar el movimiento republicano hasta la Primera República. Esa propuesta federal no se hizo por ninguna razón identitaria, de diferenciación nacional, sino en una clave política de organización del poder. El republicanismo español se formó sobre todo bajo la influencia de la revolución francesa y del republicanismo del país vecino; aunque también en proporción menor, no insustancial, también bajo la de la independencia de los Estado Unidos de América. Ángel Duarte (2004) ha señalado que de Francia se incorporó la centralidad del sufragio universal –entendido en la época primero desde una acepción restringida de la ciudadanía y luego solo como sufragio masculino universal–, la sensibilidad social en la línea de la reivindicación de la igualdad –sin negar, precisa, la propiedad privada– y la virtud cívica como ethos propio; de Estados Unidos se incorporó el federalismo, «el reparto de la soberanía entre un gobierno federal y los Estados», reforzado más adelante por Pi i Margall que incorporó su lectura del pensamiento de Proudhon. En ninguno de esos ascendentes la organización federal respondió a necesidad alguna de componer en un estado hipotéticas naciones distintas. No lo eran las Trece Colonias británicas que se constituyeron como Estados Unidos; ni lo habría admitido Proudhon, abiertamente hostil al nacionalismo. La inclusión en el federalismo español del factor de la identidad nacional –por entonces en términos de diferenciación de la identidad regional– no se produjo hasta finales del siglo XIX; con la coincidencia entre la crisis del proceso de nacionalización española, producido con la Restauración monárquica y el declive del federalismo tras la derrota que le supuso el abrupto fin de la Primera República. Ya se verá más adelante; me limitaré ahora a avanzar, a efectos de perspectiva, que esa inclusión de la pluralidad identitaria nunca se hizo dándole una salida independentista o de soberanía plena de las partes, sino de unión pactada y reglada de las partes y aceptación de una soberanía común, compartida.

Entre aquellos posicionamientos destacó el de Ramón Xaudaró, republicano barcelonés, que en 1832 –en el exilio– publicó unas «Bases para la Constitución Política de una República Federal Española»; y años más tarde una corta serie de artículos en su periódico El Corsario, publicado en Madrid en el último trimestre de 1836. En las Bases abogó por una división territorial de España en veinticinco «Estados» –con poderes legislativos, ejecutivos y judiciales propios para sus asuntos internos– unidos por una confederación con sus correspondientes «altos poderes» a los que correspondería la legislación y el gobierno general así como el Ejército Permanente. No se busquen tres pies al gato, en la época se utilizaban los términos federal y confederal de manera habitualmente equivalente, sin mayor profundidad de doctrina política ni constitucional. Por otra parte, esos veinticinco Estados no correspondían a nada que existiera, las nuevas provincias –4 en Cataluña–, ni que hubiera existido, las antiguas Provincias –el Principado de Cataluña. Eran veinticinco Estados cortados por el patrón de población, uno por cada medio millón de habitantes. Se trataba de una propuesta democrática racionalista, por así decirlo, para acercar al máximo el poder al pueblo y hacerlo gestionable por éste; y al propio tiempo establecer un reparto de poder entre el conjunto de la nación, la República Federal Española, y las divisiones intermedias. En los artículos de 1836, en plena guerra civil carlista y preocupado por ésta, consideró la conveniencia de asumir la reivindicación de los fueros «generalizados a todas las provincias de España» eso sí conciliándolo «con el sistema de legislación general que apetece a la nación»[10]. Por otra parte, para Xaudaró el concepto federal no era solo, ni en principio, territorial; era equivalente al pacto por el que los ciudadanos acuerdan su sociedad política y, por extensión una nación era «una federación de todos los pueblos que la componen».

La Bases de 1832 fueron publicadas en Limoges, sin que al parecer tuvieran impacto en Cataluña como lo prueba que el original siga siendo inencontrable; no obstante, la activa participación de Xaudaró en el primer republicanismo clandestino y en las bullangas de mediados de los treinta –hasta que fue ejecutado tras ser detenido en la de mayo de 1837–, no pudo por menos que traducirse en un conocimiento de sus posiciones entre los que participaban como él en aquellas luchas. La paulatina incorporación del principio federal continuó con el ampurdanés Abdón Terradas que tras abandonar el progresismo lideró en los años cuarenta una incipiente organización democrática, republicana y federal, con influencias del cabetismo; sin exagerar la trascendencia que alcanzaran entonces, los federalistas cabetianos –entre los que se encontró también de manera destacada Narcís Monturiol– tendieron puentes en los barrios obreros de Barcelona, en Pueblo Nuevo donde se constituyó una fugaz comunidad icariana. Por otra parte, el federalismo incorporó con Terradas y los cabetianos una tercera característica, la orientación social, socializante incluso en un sentido amplio del término. Una década más tarde empezó a incorporar también una clave histórica, complementaria, con Joan Baptista Guardiola y sobre todo con Pi i Margall. Guardiola no solo incorporó esa clave sino también otras, bajo la influencia del romanticismo alemán, aunque lo hizo de una manera harto confusa, tanto que resultaba problemática de manejar políticamente. Recuperó la fórmula de España como nación de naciones, sosteniendo que «en el riguroso y buen sentido de la palabra España no era una sola nación sino más bien un haz de naciones»; sin aclarar que futuro auguraba o quería para una y otro, en la medida en que en su postulación de un sistema federal, de manera también inconcreta en su caso porque no explicitó que poderes atribuía a cada nivel se acompañaba con la propuesta de un distrito electoral único para toda España, que no era ciertamente muestra de federalismo sino del más rígido unitarismo. Por otra parte definió la nación como una «individualidad», por tanto por encima de los individuos que formaban un colectivo, con personalidad propia determinada por la geografía, la raza, la lengua y la historia. Es discutible que Guardiola fuera exactamente un federalista, era en cambio, sin ninguna discusión, un nacionalista; el problema estriba en determinar de que era nacionalista y aunque el nacionalismo catalán lo haya reivindicado como suyo lo más probable es que fuera un nacionalista del «haz de naciones»; algo difícil de compartir y por tanto de traducirse en una oferta política concreta.

En el curso del debate republicano sobre el «socialismo», liderado en las posiciones antagónicas por Castelar y Pi i Margall este último ancló definitivamente al federalismo en el terreno del cambio social, incorporándole las ideas proudhonianas de la minimización del estado hasta su sustitución por un nuevo contrato social y haciendo de las «clases jornaleras» protagonistas directos de ese cambio social y antes protagonistas también, aunque no exclusivos, del cambio político. Un anclaje que por sus maneras abrió una amplia superficie de contacto entre el federalismo y el movimiento obrero catalán, muy mayoritariamente adherido hasta los tiempos de la Segunda República al antiestatismo y a un libertarismo más o menos hibridado con el anarquismo y el sindicalismo. Pi i Margall sincretizó la dimensión política del federalismo norteamericano con la carga social con la que Proudhon usó el concepto.

La codificación ideológica y política del republicanismo federal corrió finalmente a cargo de Pi i Margall, enraizado en el concepto de nación política que incorporó también, pero de manera subordinada a ese concepto el criterio historicista. Pi i Margall formuló las bases de un nuevo sistema territorial de carácter federal, concebido de abajo a arriba, desde el derecho individual hasta el pacto de los componentes de la nación, que identificaba bajo el nombre común de España, pero que sabía plural en sus características económicas y culturales. Su federalismo no se limitó a una segmentación funcional del territorio del estado, reconocía la diversidad cultural, lingüística, los recorridos históricos diferentes, aunque no partía de ellos de manera exclusiva para dibujar un patrón territorial, que podía distinguir tanto el estado catalán, referido al Principado, como dividir Andalucía en alta y baja. No tenía un matriz multinacional, por más que la pluralidad nacional estuviera acogida en él. De manera congruente a su consideración del federalismo como la forma más democrática de organizar políticamente la soberanía nacional, desde abajo o si se quiere desde en medio –ya que no era posible prescindir del poder, del estado en la acepción que le damos habitualmente–, la entidad que materializaba el pacto federal era la Nación y los protagonistas del pacto eran los «Estados», vertebrados a su vez sobre el reconocimiento de los derechos individuales y de la soberanía en su ámbito de la primera unidad de convivencia, la municipal. Pi i Margall incluyó el factor historicista, pero ya se verá más adelante que éste era uno más de entre los criterios, entremezclados y muchas veces contradictorios, que los federales tuvieron en cuenta para determinar cuáles eran esos «Estados».

Concluyendo sobre lo hasta ahora expuesto: el movimiento obrero, que empezó a organizarse en la segunda mitad de la década del treinta, se vinculó tanto al progresismo como al federalismo por razones y objetivos sociales, con el primero porque esperaba de su gobierno de la nación; esta nación era entonces y para todos España –también para los catalanes de la época– y no solo por una cuestión nominal, formal, sino porque se compartía la construcción política de esa nación y se participaba de los proyectos más afines, o más atentos, a las clases trabajadoras. La adhesión al progresismo fue la más instrumental y entró en declive por la suma de las decepciones y el ascenso del republicanismo federal. La relación con el republicanismo federal tuvo también un aspecto instrumental –mutuo– pero éste fue menor y se cimentó sobre bases programáticas comunes. Una fue la cuestión de la democracia: por un lado su concepción como un sistema construido desde abajo, desde la soberanía popular; por otro la defensa sin concesiones de lo que se entendía entonces –con razón– el principio primero de la democracia: el sufragio universal (masculino). La segunda base, con mayor desarrollo entre el movimiento obrero y por ello con una persistencia por encima de la evolución política general y organizativa del federalismo, la de compartir propuestas alternativas al sistema de la nueva economía capitalista no limitándose a esperar del republicanismo federal, cuando pudiera producirse su acceso al poder, leyes protectoras sino el desarrollo de una nueva forma de organizar la economía que, cuando menos, introdujera junto al principio de la propiedad privada – exclusiva e intocable para todas las facciones liberales, incluido el tibio republicanismo de Castelar –el de la acción colectiva, que se entendió en un sentido cooperativo–. En ningún momento hubo ninguna invocación de otra nación que no fuera la española y el entendimiento entre obreros y federales no se produjo sobre la base de la reforma territorial sino sobre la reforma social.

4.

La revolución de septiembre de 1868, que derrocó por primera vez a los Borbones para abrir un paréntesis democrático de seis años, aceleró la expansión del republicanismo federal, que hegemonizó el Partido Democrático y lo convirtió en Partido Republicano Democrático Federal. De manera que a su existencia capilar, de base local y multi-organizativa, a su vocación «bullangera» añadió una incipiente estructura partidaria y la experiencia de la acción política, hasta llegar a la gubernamental. Al propio tiempo la revolución, que adquirió una orientación democrática, en el terreno de las libertades y de la representación política, con la instauración del sufragio masculino universal y directo –levantando el penúltimo velo de los que se habían añadido en Cádiz; el último sería el voto femenino en condiciones de igualdad y habría de esperar a 1933, con la Segunda República– significó un salto cualitativo en la configuración del movimiento obrero; su derecho de asociación se amplió permitiendo que se alcanzara su mayor nivel de organización, coordinación y definición ideológica y política independiente con la constitución de la Federación española de la Asociación Internacional de Trabajadores, la Primera Internacional. Sin perderse por completo la vinculación entre federalismo y obrerismo –superficie ideológica de contacto, luchas comunes– el movimiento obrero empezó a tener una ideología de clase y una voluntad de acción independiente y a considerar no solo la manera de eludir un sistema social, que se consideró antagónico, mediante microsociedades que se aislaran del sistema para construir entre sus límites uno nuevo sino la alternativa general al sistema.

Entre el otoño de 1868 y el de 1869 el republicanismo federal y el movimiento obrero catalán y en su conjunto las clases trabajadoras vivieron su etapa de mayor compenetración, alentada por las perspectivas de democratización y reforma social que parecían abrirse. Inmediatamente después de la revolución de septiembre se constituyó en Barcelona una Dirección Central de Sociedades Obreras, que pasó a denominarse Centro Federal de Sociedades Obreras a partir de comienzos de 1869, impulsada por trabajadores que venían militando en el republicanismo federal; algunos de ellos habían constituido en 1861 el Ateneu Català de la Classe Obrera y habían apoyado a Pi Margall en el debate entre «socialistas» e «individualistas» (Farga Pellicer, Nuet,…). El augurio de una revolución política democrática pareció confirmarse con el reconocimiento del sufragio masculino universal, a partir de 25 años, con lo que el derecho de voto pasó del 2,5% de la población al 24,2%; en Cataluña –por razones demográficas– algo menos: el 22,5% (Martínez Cuadrado, 1969; Termes, 1972) . Y el Congreso obrero que aquella Dirección Central organizó en Barcelona en diciembre de 1868 acordó participar en las próximas elecciones a Cortes Constituyentes dando su apoyo a las candidaturas republicanas.

La movilización política fue extraordinaria en Cataluña, con una participación en las elecciones de enero de 1869 en torno al ochenta por ciento de los electores y del 82% en la ciudad de Barcelona; y la movilización de las clases trabajadoras y populares, en particular, dieron un triunfo avasallador a las candidaturas federales que se hicieron con 28 de los 37 escaños en disputa. En la capital catalana consiguieron 27.000 votos, más de la mitad del que se emitió. No obstante, el Partido Republicano Democrático Federal, peor implantando territorialmente, sin el poder económico y de coacción social de sus competidores monárquicos, no pudo hacer extensivo al resto de España, teniendo que conformarse con una minoría de 85 diputados en unas Cortes de cuatrocientos. Los monárquicos retuvieron el poder y Prim, vencedor de las elecciones, pudo gestionar la situación y emprender su operación de introducir en España una nueva dinastía comprometida con una monarquía constitucional, consagrada por la constitución aprobada el 1 de junio de 1869. La decepción republicana fue importante y se expresó en la división del partido entre «benévolos» e «intransigentes» y en el fracasado intento insurreccional de setiembre de 1869, manifestación del espíritu bullanguero que seguía animando al federalismo. Y mayor aún fue la decepción de las organizaciones obreras, que empezaron a alejarse del partido federal y a ir asumiendo el rechazo a la política, ya fuera en los términos más radicales propuestos por Bakunin –bajo cuya influencia se constituyó en España la organización propia de la Primera Internacional– ya en los menos comprometidos ideológicamente, pero convergentes en la práctica con los primeros, del grueso de los sindicatos obreros que decidieron situarse como tales al margen de la política. En el Congreso Obrero de junio de 1870, que reunió a delegaciones de toda España para fundar la Federación Regional Española de la Primera Internacional, la coincidencia entre antipolíticos y apolíticos impuso la decisión de rechazar cualquier participación colectiva en la lucha política. Esa decisión se tradujo en un descenso claro de la presencia de las clases trabajadoras en las siguientes elecciones (de 1871 a 1873), en las que la participación electoral cayó al 40% en España y en Barcelona se redujo hasta el 30%. Ni siquiera la proclamación de la Primer República, el 11 de febrero de 1873, y la ampliación del derecho a voto masculino hasta los varones que tuvieran cumplidos los 21 años animó la participación obrera; una proclamación frágil, forzada por el fracaso de la introducción de la dinastía de Saboya y la abdicación de Amadeo I, que los monárquicos constitucionalista, sin Prim asesinado en diciembre de 1870, no estuvieron en condiciones de resolver.

El movimiento obrero había adoptado, de forma mayoritaria, una posición de inhibición ante la política, y desde luego ante la problemática de la construcción del estado y más adelante ante la de la relación entre el estado, España, y el nuevo nacionalismo emergente en Cataluña a finales del XIX. Era el sector que había hegemonizado la organización catalana de la Primera Internacional y que, ilegalizada ésta por la Restauración borbónica de 1874, recompuso con una definitiva orientación anarquista la Federación de Trabajadores de la Región Española entre 1881 y 1889; tras la desaparición de esta última, el anarquismo, en sus variantes de anarcolectivismo y anarcocomunismo, siguió siendo el ideario predominante en el panorama del obrerismo catalán organizado en sindicatos de oficio que de vez en cuando establecían pactos de solidaridad local, sin llegar a una nueva unificación organizativa general hasta que se constituyó en 1909 el pacto de Solidaridad Obrera y de él la Confederación Nacional del Trabajo. Esa inhibición, no obstante, no excluía compartir parte del discurso federalista del republicanismo catalán, situándolo en el terreno de la defensa del localismo, del municipio como unidad base de la organización social y del federalismo económico. Esa fue la posición mayoritaria, pero no exclusiva. En el obrerismo catalán perduró, desde 1870 también, un sector minoritario que había adoptado el cooperativismo frente al colectivismo anarquista y que mantuvo una estrecha vinculación con el republicanismo federal; y por otra parte a partir de finales de la década del ochenta la fundación del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, que tuvo lugar precisamente en Barcelona en 1888, incorporó también una minoría socialista, con débil y dispersa implantación en un territorio dominado por anarquistas y federales.

La posición del movimiento obrero de orientación anarquista sobre España como estado nacional y sobre el nacionalismo catalán está fuera de duda y no queda alterada por el uso de la lengua materna, del catalán, que hacían sus individuos y algunas publicaciones destinadas al público popular y obrero. Por el contrario desde la división del federalismo en «benévolos» –dispuestos a acatar la constitución monárquica de 1870 para desde ella seguir luchando por la república y de aliarse incluso con los liberales radicales de Ruiz Zorrilla– e «intransigentes» –contrarios a tal acatamiento y defensores de una implantación desde abajo, incluida la vía insurreccional, de la república– ha dado pie a sostener la tesis de una primera génesis del catalanismo desde ese federalismo «intransigente» (Termes, 1972), de un «federalismo pre-catalanista» que tuvo de hecho su primera piedra en el relato canónico, en parte generativista, que Prat de la Riba hiciera del nacionalismo a comienzos de 1905; tesis que comprende una variante con la defensa de un federalismo finisecular que, incorporando las reivindicaciones catalanas se convertiría en catalanismo federal.

Ciertamente los «intransigentes» defendieron la variante más radical del federalismo y del principio del pacto de carácter inicialmente confederal de la República y ante la evidencia del control del poder en 1869 por los monárquicos impulsaron la enfatización de esa construcción desde abajo, que habría de iniciarse con la proclamación de los Estados y culminarse con la unión de éstos en una República Confederal. Hay que hacer empero, algunas precisiones. Una, de carácter semántico, es la menor aunque pueda producir constantes equívocos: los Estados, para los republicanos federales –todos– eran las partes regionales de la República, siguiendo la terminología norteamericana, y no la parte nacional, que todos siguieron atribuyendo a España, aunque algunos más adelante incluyeran la idea de una unión ibérica y la sustitución del nombre de la nación común por el de Iberia. La otra es de contenido: los «intransigentes», establecido el principio de la constitución desde abajo, siempre defendieron que el resultado final era la federación española, que la nación era España. Las pruebas documentales de eso son abrumadoras y para no cansar al lector reproduciré algunas que considero significativas por lo claras y por su procedencia (Termes, 1972; Trías Vejarano, 1975). Para empezar el título mismo del documento programático que publicó a finales de 1868 El Estado Catalán, periódico dirigido por Valentí Almirall, autor del documento y figura central de la «intransigencia» y del supuesto precatalanismo federal: «Bases para la constitución de federal de la nación española y para la del estado de Cataluña. Observaciones sobre el modo de plantearse la confederación en España». El Estado Catalán seguía en 1870 en esa tesitura al postular en un artículo del periódico, el 26 de marzo: «Cuando cada Estado recobre su soberanía, cuando cada población tenga su autonomía y todas puedan disponer por iniciativa propia de los medios de desenvolver sus elementos de riqueza, las provincias de España comprenderán que, lejos de ser opuestos sus intereses, se apoyan mutuamente». Feliu i Codina, otro federal «intransigente» escribía, asimismo en El Estado Catalán el 1 de enero de 1870: «El país no está cansado de España, porque no está cansado de sí mismo; el país está cansado de Madrid, de la centralización y destruyendo este centro que todo lo oprime y todo lo corroe quedará resuelto el problema hoy pendiente de solución». Un texto que aporta dos claves, España es el «país», la nación propia y el problema no es España sino el centralismo madrileño. Como en el liberalismo catalán de comienzos de siglo la posición era de anticastellanismo no antiespañolismo; y como en aquel una carta reproducida en El Estado Catalán el 7 de junio de 1873 evocaba la idea Cataluña motor político de España, ahora de una España republicana y federal: «dos son las tendencias: la centralización castellana contra el federalismo histórico de la España aragonesa».

El seguimiento textual del tema es complicado, y farragoso; lleno de trampas semánticas y de contextualización, también por la imprecisión del discurso de los federales. Escribían federación y confederación como si fueran la misma cosa política, de la misma manera que lo hacían con los términos autonomía e independencia. No distinguían entre esos términos, pero más allá de la consideraciones textuales lo indiscutible es la del contexto: los «intransigentes» nunca fueron separatistas, como les acusaban desde las filas monárquicas y también desde el federalismo «benévolo»; la independencia era un instante inicial que culminaba de inmediato en el pacto de unión federal, un pacto que a decir de Gonçal Serraclara, otro miembro destacado del grupo de Almirall, era «un pacto federal perpetuo». Y tampoco ayuda que entre los federales nunca llegaran a aclararse definitivamente cuál había de ser el territorio de las partes, de los «Estados» para cuya determinación evocaban razones históricas, geográficas y administrativas de manera indiscriminada y mezclada, aunque sí es cierto que entre los correligionarios de Almirall primó el criterio historicista, junto con el de la raza. El proyecto de constitución federal de la Primera República, de 1873 –que no pudo llegar a ser aprobado–, tras sostener que la nación era España estableció que sus Estados eran diecisiete: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y las Regiones Vascongadas; resulta difícil decir cuál era, si existía, el criterio común.

Difícilmente desde ese panorama podía inducirse a una asimilación colectiva al catalanismo político –es decir a un catalanismo que sostuviera que la Nación era Cataluña– de la parte de las clases trabajadoras que siguieron afectas al federalismo catalán; éste, además, no secundó a Almirall cuando en 1881 rompió con Pi i Margall y abandonó el partido. El republicanismo conoció una larga travesía del desierto en el que, como es frecuente, lo más sobresaliente fueron las diferencias internas, hasta que la reinstauración en 1891 del sufragio masculino universal por el gobierno Sagasta estimuló su reactivación; la dura experiencia del sexenio había alejado al federalismo del insurreccionalismo, del espíritu bullanguero de sus inicios, y el único elemento en el que podía prosperar era en el del parlamentarismo representativo. En Barcelona capital, donde la manipulación siempre era más difícil, la coalición republicana obtuvo 2 de los 5 escaños en disputa; mientras que en el resto de la provincia se sumaron otros 2 del total de 13. El éxito se repitió y aumentó dos años después, en las elecciones de 1893. Los diputados republicanos elegidos en la capital catalana pasaron a ser 4, casi copando el total en disputa; en el resto de la provincia sumaron 5 –incluidos los posibilistas– un poco más de la tercera parte del total. El éxito no se limitaba al ámbito electoral, político, se extendió también al de la movilización social. El Partido Republicano Democrático Federal conoció una nueva primavera y los federales avanzaron de manera muy particular en el mundo campesino (López Astudillo, 1989), donde se convirtieron en los principales impulsores de la Federación de Trabajadores Agrícolas de la Región Española, sobre todo en las comarcas del Penedés y el Garraf; fue precisamente esa exitosa incursión la que movilizó contra los federales no ya a las autoridades gubernativas sino a las burguesías rurales, las mismas que estaban empezando a incorporarse al emergente movimiento catalanista. El fraude electoral, favorecido por lo caciques locales, fue generalizado en contra de los federales que vieron interrumpida su progresión dejando expedito el espacio de la alternativa territorial al nuevo movimiento catalanista que persiguió desde su asamblea de Manresa, en 1892, una «Constitución regional catalana» de la que estaba ausente la democracia y muy presente el corporativismo y la añoranza de la sociedad estamental.

La hegemonía burguesa y catalanista de fin de siglo abrió la comunicación entre el segmento más popular del catalanismo y el federalismo; aunque no ha de forzarse esa relación hasta alterar el orden de las identidades y hablar de un catalanismo federalista, cosa que no hicieron los coetáneos. Los federales que se aproximaron al catalanismo, o la «democracia federalista catalana» como escribía Valles i Ribot en 1889, ponían en primer término la identidad federal y no al revés; nunca cambiaron de nación ni abjuraron de su propia personalidad política. La figura federal que más entró en el campo del catalanismo, Roca Farreres, por su insistencia en calificar a Cataluña como nación ha sido considerado, con exageración, precursor del independentismo; lo pudo ser en algún momento de su actividad publicista, pero no en sus propuestas políticas concretas, que se situaron como máximo en el campo del confederalismo (Gabriel, 2007) El término del «catalanismo progresivo», un catalanismo del futuro «democrático, republicano y revolucionario», que Roca Farreres utilizó en 1873, fue un recurso de propaganda no una propuesta política específica y no tuvo ninguna traducción en el catalanismo hasta que esa idea se retomara más treinta años más tarde. La acuñación fundacional del catalanismo no habría de ser en absoluto ni democrático, ni republicano, ni revolucionario y habría de considerar al movimiento obrero como un antagonista absoluto.

Notas

[1] Las abdicaciones de Carlos IV y de su hijo Fernando, forzadas por Napoleón, en beneficio de su hermano José Bonaparte, el 7 de mayo de 1808.

[2] Doy las cifras redondeadas. Los 900.000 es el volumen aceptado por Fontana en su síntesis de la historia de Cataluña, publicado en 1988. El primer censo moderno fue el de 1857, que registró 1.652.291 habitantes; que pasaron a 1.673.842 en el de res años más tarde.

[3] Es casi ocioso recordar la obra cumbre de Pierre Vilar; en términos de población, pasó de medio millón de habitantes tras la Guerra de Sucesión a esa cifra que iba camino del millón al acabar el siglo.

[4] Todos los datos corresponden a los trabajos de Josep Iglesies de 1959, 1961 y 1969-1970.

[5] Joaquin Romero Maura, La Rosa de fuego. Republicanos y anarquistas. La política de los obreros barceloneses entre el desastre colonial y la Semana Trágica. 1899-1909. Barcelona, 1975. Pág. 126.

[6] Uno de los fundadores de la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera de Barcelona, registrada legalmente en 1840, la primera organización en la historia del obrerismo catalán.

[7] Citado por Anna María García Rovira en «Radicalismo liberal, republicanismo y revolución», Ayer, nº 29, 1998

[8] Citado por Marfany (2017).

[9] Del inglés «self-acting» denominación que se dio las máquinas de hilar automáticas, rechazadas por los trabajadores por la reducción de mano de obra que suponían.

[10] Citado por Anna María García Rovira en «Los proyectos de España en la revolución liberal. Federalistas y centralistas ante la inserción de Cataluña en España (1835-1837)» Hispania, nº 59, 1999.