Donde se da cuenta de las primeras lecciones de «Fundamentos de Filosofía», de las opiniones sobre las clases del autor de tres de sus alumnos y de una carta al Ministro de Educación traducida al catalán por Salvador Espriu

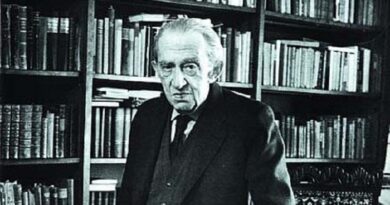

Manuel Sacristán Luzón

Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión

Estimados lectores, queridos amigos y amigas:

Seguimos con la serie de materiales de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que iremos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión se trata de las primeras lecciones de «Fundamentos de Filosofía», la asignatura que impartió en las Facultades de Filosofía y Económicas de los años cincuenta y sesenta.

Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.

Un enlace que nos permite escuchar la interesante mesa redonda del pasado 12 de marzo en la Universidad Autónoma de Madrid. https://dauam-my.sharepoint.

Próximas actividades:

1) México

Jueves 20 de marzo 11 h. mesa redonda «La práctica de la teoría en Manuel Sacristán» (18 h. hora española)Jueves 20 de marzo 16 h. mesa redonda «Relevancia del pensamiento de Manuel Sacristán para el mundo contemporáneo.» (23 h. hora española)Viernes 21 de marzo 11 h. documental Integral Sacristán 04. «Sacristán marxista» (18 h. hora española)Viernes 21 de marzo 16 h. obra de teatro «El pasillo» (23 h. hora española)Los actos serán retransmitidos por los siguientes canales de internet.https://www.uacm.edu.mx/stream

2) Madrid

El programa de un acto organizado por la FIM (con el apoyo del CSIC (The Age of Glass)) el próximo 5 de mayo:

La Universidad en el pensamiento de Manuel Sacristán y Paco Fernandez Buey

Lunes 5 de mayo de 2025, Biblioteca Marqués de Valdecillas – UCM

Calle Noviciado 3, 28015 Madrid, 15:30 – 20:00

En el marco del «Año Sacristán», la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) organiza la jornada «La Universidad en el pensamiento de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey», que se celebrará el lunes 5 de mayo de 2025 en la Biblioteca Marqués de Valdecilla –UCM (Calle Noviciado 3, Madrid). El evento abordará la crisis de la universidad contemporánea, la mercantilización del conocimiento y las reflexiones de Sacristán y Fernández Buey sobre el papel de la institución académica en la sociedad.

La FIM se adhiere de esta manera a la conmemoración del centenario de Manuel Sacristán (1925-1985), y lo hace conectando su pensamiento con la lucha actual en defensa de la Universidad Pública. Filósofo, traductor y militante comunista, Sacristán defendió el socialismo y la democracia y la justicia social, y desde los años 70 integró la cuestión ecológica en su pensamiento. Su enfoque crítico e innovador del marxismo, basado en la racionalidad científica y el compromiso social, dejó aportes esenciales en lógica, filosofía de la ciencia y ecología política. Como traductor de Marx, Engels, Lukács y Gramsci, facilitó el acceso a textos fundamentales para la transformación social.

Más allá de la teoría, su militancia comunista fue clave en la resistencia antifranquista, siendo esencial en la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) y, más adelante, en la fundación de las Comisiones Obreras de la Enseñanza. También destacó en el Comité Antinuclear de Cataluña y en la lucha contra la permanencia de España en la OTAN. En el «Año Sacristán», la FIM apoya las iniciativas de homenaje y difusión de su obra, como herramienta de análisis y transformación social.

En este contexto, resulta imprescindible destacar también la figura de Paco Fernández Buey (1943-2012), eminente discípulo de Sacristán y filósofo con voz propia. Fernández Buey fue también uno de los fundadores del Sindicato Democrático de la Universidad de Barcelona en 1966 y se destacó como miembro de la Coordinadora Estatal del movimiento de Profesores No Numerarios (PNN) en los setenta. Tras la muerte de Franco, contribuyó activamente a la creación y consolidación de las Comisiones Obreras de la Enseñanza y, en los ‘90, integró el Consejo de Coordinación Universitaria a propuesta de Izquierda Unida. Su labor como catedrático de filosofía política en la Universidad Pompeu Fabra, donde también coordinó el Centro para el Estudio de los Movimientos Sociales (CEMS), enriquece y complementa el legado de Sacristán y ofrece una visión crítica sobre la Universidad.

La jornada del 5 de mayo se estructurará en dos mesas de debate. En la primera, «La universidad según Sacristán y Fernández Buey», se revisará la concepción de la universidad en el pensamiento de ambos autores, abordando su función dentro de la sociedad y su papel en la formación de una ciudadanía crítica. Se debatirá si la democracia supuso realmente la solución a los problemas universitarios o si, por el contrario, se han reproducido nuevas formas de subordinación y mercantilización del saber. En la segunda mesa, «Diagnóstico de una universidad en crisis», se analizarán cuestiones como la privatización, la creciente subordinación a intereses económicos y la precarización de la labor docente e investigadora y se debatirán posibles soluciones para rescatar la función emancipadora del conocimiento.

PROGRAMA

Apertura 15:15 – 15:30.

Mesa 1. La universidad según Sacristán y FFB.

15:30–17:15 (15 min c/u + 45 min discusión). Modera: Alicia Durán (Profesora de Investigación del CSIC)

Jordi Mir. Profesor asociado Departament d’Humanitats – Universidad Pompeu Fabra

José Sarrión. Profesor Permanente Laboral (PPL). Universidad de Salamanca.

Eddy Sánchez. Profesor de Geografía Política de la UCM. Presidente de la FIM

Ana Jorge. Profesora en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga

Café: 17:15 -17:30

Mesa 2. Diagnóstico de una Universidad en crisis

17:30-19:15 (12 min c/u + 45 min discusión). Modera: Paco Marcellán (Profesor emérito honorifico, UC3M.)

Paco Sierra, Catedrático Universidad de Sevilla. Portavoz de Universidades. IU

Victor Rocafort, Profesor Teoría Política, UCM.

Cristina Rodriguez, Presidenta de Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI)

Paloma López, Secretaria General de CCOO-Madrid

Aída Maside. Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), Universidad de Salamanca.

Conclusiones 19:30-20:00: José Sarrión (USAL) y Eddy Sánchez (UCM)

Para conseguir un debate ágil y rico contaremos con una Fila CERO, con invitados que esperamos intervengan activamente en el debate.»

Izquierda Unida ha publicado recientemente un comunicado de apoyo a los actos del centenario: «Manuel Sacristán (1925-2025): «100 años de pensamiento crítico y lucha por un mundo ecosocialista. Izquierda Unida impulsa el ‘Año Sacristán’: Reivindicando al filósofo, traductor y militante que unió marxismo, ecología y feminismo ante la crisis global». https://izquierdaunida.org/2025/02/20/manuel-sacristan-1925-2025-100-anos-de-pensamiento-critico-y-lucha-por-un-mundo-ecosocialista/.

Otros comunicados de apoyo: 1. Comunistes de Catalunya: https://comunistes. 2. Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM): ttps://www.fim.org.es/

En el mientrastanto.e de marzo se ha publicado un artículo de Alfons Barceló que con seguridad será de su interés: «Noticia y recuerdo de Manuel Sacristán» (https://mientrastanto.org/243/ensayo/noticia-y-recuerdo-de-manuel-sacristan/.)

Buena semana, muchas gracias.

INDICE

1. Primer curso

2. Certificado de docencia

3. Índice de Fundamentos de filosofía

4. Primera lección: Camino para obtener una noción de la filosofía

5. Segunda lección: Fuentes y método de la filosofía

6. Tercera lección: Los problemas de la filosofía

7. Opiniones sobre sus clases

8. La enfermedad nacional

9. Seminario sobre El concepto de filosofía

1. Primer curso

Tras su regreso a Barcelona después de los cuatro semestres de estudio en el Instituto de Lógica Matemática y Fundamentos de la Ciencia de la Universidad de Münster, Sacristán empezó a trabajar como profesor ayudante del que sería director de su tesis doctoral –Joaquim Carreras i Artau, profesor de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UB– el curso 1956-1957. Siguió siéndolo los cursos 1957-58 y 1958-59. El curso siguiente, con el fin de superar las presiones de profesores numerarios de la propia Facultad y las nada afables exigencias del arzobispado nacional-católico barcelonés que en absoluto comulgaba con la aproximación ilustrada a la filosofía de Kant que impartía en clases y seminarios aquel joven profesor de Fundamentos de Filosofía, Sacristán fue trasladado a la Facultad de Económicas, Políticas y Empresariales para evitar males mayores. Su expulsión por ejemplo. (Tiempo después, el propio Carreras Artau recibió un toque de atención del obispado barcelonés. Su pecado e inconsistencia: explicar la filosofía kantiana «siendo como era un católico de una sola pieza». Lo era.)

Sacristán siguió impartiendo clases de «Fundamentos en la Facultad» en Económicas hasta el curso 1964-1965. No se le renovó su contrato laboral el curso siguiente. Pasó a ser un trabajador editorial.

Por otra parte, el autor había iniciado su militancia en el PSUC-PCE en la primavera de 1956 y había asistido al primer congreso del PSUC en el verano de 1965, en el que fue elegido miembro del Comité Central.

En La tradición de la intradición. Historia de la filosofía española entre 1843 y 1973, pp. 404-406 observa Víctor Méndez Baiges: «El encargo que Sacristán recibió en París no fue, en cualquier caso, repartir Mundos Obreros [por los barrios fabriles de Barcelona], sino el de crear, junto a su viejo conocido Francesc Vicens, células de intelectuales en Barcelona. Encajaba esto muy bien con su decisión de mantenerse en la Universidad. En 1957, Francesc Vicens fue detenido en una redada masiva de militantes, por lo que tuvo que hacerse cargo él de todo el asunto.»

Algunos compañeros de proyectos anteriores, señala Méndez Baiges, «fueron poco receptivos a sus intenciones. Aunque se considerasen a sí mismos comunistas, o marxistas, no se sentían demasiado atraídos por los partidos de la III Internacional. “Habíamos vivido en un contexto muy rígido y dictatorial. No se trataba de salir de un cuartel para integrarse en otro”, fue como expuso la cuestión José Agustín Goytisolo. García Borrón, que ya estaba en Murcia, no acabó de percibir, ni de comprender, lo que hacía su amigo, pues para él la pistola soviética seguía haciendo buena pareja con el martillo de don Marcelino».

Josep Maria Castellet, por su parte, «recuerda la gran determinación con la que Sacristán regresó de Alemania. No negaba la baja calidad intelectual de las consignas ni las muchas deficiencias del bloque comunista. Pero de eso se trataba: de superarlas. Se daba cuenta de lo que el asunto tenía de apuesta, de incerteza, de posibilidades de fracaso. Pero había tomado una decisión y arrostraría las consecuencias. Gabriel Ferrater, siempre desconfiado ante los pedagogos políticos, avisó al que se creía un “hombre de destino” de la responsabilidad que pasaba a contraer con los jóvenes que reclutaba.»

Méndez Baiges comenta a continuación que Sacristán, con la ayuda de Josep Fontana, consiguió «construir una célula operativa del PSUC. Octavi Pellissa, Luis Goytisolo, Joaquín Jordà, Salvador Giner, August Gil Matamala y Jordi Solé Tura estuvieron entre sus integrantes. Eran jóvenes universitarios que conformaron un germen que crecería los años siguientes. Con ellos intentó construir Sacristán un cuartel que fuera más luminoso, más culto, menos cuartel, si bien más multitudinario, más organizado, más poderoso, más cuartel también. Una Institución Libre de Enseñanza a la manera comunista.»

2. Certificado de docencia

Según un «Certificado de docencia» de 1982 de la Secretaria General de la UB, Sacristán desempeñó las siguientes funciones docentes (con algún error, marcado en rojo):

|

CARGOS |

NOMBRE DE LA ASIGNATURA |

CURSO |

OBSERVACIONES |

|

Profesor encargado de curso |

FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA |

1954-1955 1955-1956 (EFECTOS: 1956-1957) |

|

|

Profesor adjunto interino |

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA Y SOCIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES |

1956-1957 (EFECTOS: 1957-1958 1958-1959) |

|

|

Profesor encargado de curso |

FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA |

1958-1959 1959-1960 |

|

|

Profesor adjunto interino |

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA Y SOCIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES |

1959-1960 1960-1961 |

|

|

Profesor encargado de Curso |

FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA |

1960-1961 1961-1962 |

|

|

Profesor adjunto interino |

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES |

1961-1962 1962-1963 |

|

|

Profesor encargado de curso |

FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA |

1962-1963 1963-1964 |

|

|

Profesor adjunto interino |

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES |

1963-1964 1964-1965 |

|

|

Profesor encargado de curso |

FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA |

1964-1965 |

|

| Catedrático contratado |

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES |

1975-1976 (Efectos: 16/07/1976) |

Dedicación exclusiva |

| Catedrático contratado |

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES IMPARTE TAMBIÉN EN LA FACULTAD DE GEOLOGÍA UN CURSO DE METODOLOGÍA DE LAS CCSS (SEMINARIO) CURSOS DE DOCTORADO: 1977-1978: «LA TEORÍA DEL CAMBIO CIENTÍFICO DE KUHN». |

1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 |

Dedicación exclusiva « « « « « |

Añadido: «cargo que continúa desempeñando en el día de la fecha.» (20 de marzo de 1982)

No se incluye el curso que impartió en 1972-1973 sobre «Teoría general del método» durante el rectorado de Arturo Caballero López (el contrato firmado abarcaba desde septiembre de 1972 hasta 30 de septiembre de 1973) .

Sacristán no pudo ser profesor encargado de curso de Fundamentos de filosofía los años 1954-1955 y 1955-1956. Estaba estudiando lógica y epistemología en el Instituto de Lógica de Münster. Este Instituto, señala Paula Olmos, «era uno de los centros más importantes de investigación lógica en Europa por lo que Sacristán pudo adquirir allí amplios y precisos conocimientos de una materia que… no acababa de recibirse y afianzarse en España.»

Sacristán había obtenido su licenciatura en Filosofía y Letras, Sección de Filosofía, el 10 de junio de 1953, «con la calificación de SOBRESALIENTE Y PREMIO EXTRAORDINARIO».

En el certificado firmado por el Decano de la Facultad, el catedrático-Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UB, Lisardo Rubio Fernández, señalaba:

CERTIFICO: que D. Manuel Sacristán Luzón, natural de Madrid, verificó los ejercicios de Grado de Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Filosofía, el día diez de junio de mil novecientos cincuenta y tres obteniendo la calificación de SOBRESALIENTE, ya previo los ejercicios de Oposición que realizó el día veintinueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres le fue concedido por el Tribunal correspondiente PREMIO EXTRAORDINARIO.

Y para que conste, a los efectos de la expedición del correspondiente título de Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Filosofía, expido la presente Certificación de Orden y con el Vº Bº del Ilmo. Sr. Decano de esta Facultad el día nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres.

En una «Certificación Académica Personal», de 22 de noviembre de 1956, se señalaba: «A V.S. con el mayor respeto expone: Que necesitando acreditar su condición de licenciado en Filosofía y Letras, sección Filosofía y hallarse en posesión del título de licenciado, con objeto de formar parte en Oposiciones a Cátedra de Filosofía de Instituto.

Salvo error por nuestra parte, Sacristán nunca se presentó a las oposiciones de cátedra de filosofía de secundaria. Fue, eso sí, profesor ayudante del catedrático Carreras Artau en el Instituto Maragall de Barcelona durante el curso 1953-1954.

3. Índice de ‘Fundamentos de filosofía’

Ediciones Técnicas del SEU y la Cooperativa Universitaria editaron los apuntes redactados de los cursos 1956-1957 y 1957-1958 impartidos por el autor en la Facultad de Filosofía y Letras, sección Filosofía, de la Universidad de Barcelona.

El índice de estos apuntes del curso 1956-1957 es el siguiente:

Introducción

1.1. Camino para obtener una noción de la filosofía.

1.2. Fuentes y métodos de la Filosofía.

1.3. Los problemas de la filosofía.

Parte primera: Lógica

1. Nociones generales.

1.1. Los problemas del conocimiento.

1.2. Las formas lógicas

1.3. Lógica y metodología.

2. Las grandes etapas de la historia de la lógica

2.1. El Organon de Aristóteles.

2.2. La lógica de las escuelas medievales.

2.3. Ampliaciones no-formales de la lógica aristotélica.

2.4. Las lógicas no-aristotélicas.

2.5. La lógica en su estado actual.

3. El programa lógico formal.

3.1. Aspecto formal del conocimiento

3.2. Necesidad del discurso simbólico-formal en lógica.

3.3. Cualidades del discurso simbólico-formal perfecto.

3.4. Variables y constantes lógicas

4. Lógica de proposiciones.

4.1. Variables proposicionales y constantes lógico-proposicionales.

4.2. Sintaxis de la lógica de proposiciones

4.3. Metodología del cálculo proposicional.

5. Lógica de predicados.

5.1. Variables, constantes y operadores.

5.2. Sintaxis de la lógica de predicados.

5.3. Cuestiones de metalógica.

6. Nociones de lógica de clases y de lógica de relaciones.

6.1. Nociones de lógica de clases.

6.2. Nociones de lógica de relaciones.

7. La inducción.

7.1. Concepto de inducción.

7.2. Aspectos formal y metodológico del problema de la inducción.

8. Tratamiento moderno de la inducción y la deducción.

8.1. Deducción: el concepto de cálculo de la inferencia «natural»

8.2. Tratamiento simbólico-formal de la doctrina del silogismo categórico.

8.3. Inducción: la teoría general de la reducción

8. 4. El tema de la inducción sustituido por el de la lógica del cálculo de probabilidades.

Parte segunda: Metodología

1.1. Concepto de método. Concepto de metodología.

1.2. Definición. División. Prueba. Demostración.

1.3. Deducción e inducción en el método científico.

Parte tercera: Teoría del conocimiento

1. Introducción.

1.1. Noción de la teoría del conocimiento y problemas que plantea.

1.2. Descripción del conocimiento.

1.3. La esencia del conocimiento.

2. Posibilidad del conocimiento.

2.1. Planteamiento del problema.

2.2. La duda metódica.

2.3. Criticismo. Indicaciones finales sobre el problema.

3. La verdad.

3.1. Definición.

3.2. Verdad, coherencia.

3.3. La verdad como cualidad de los juicios.

3.4. La verdad como una relación.

3.5. Falsedad y error.

3.6. El concepto pragmatista de verdad

3.7. El concepto idealista de la verdad.

3.8. La verdad según Heidegger.

4. El saber y sus fuentes.

4.1. La verdad y el saber. Formas imperfectas y forma perfecta del saber.

4.2. La certeza y sus clases.

4.3. Fuentes originales de la certeza.

5. Planteamiento del problema noción de lo transcendente y de lo inmanente.

5.1. Planteamiento del problema. Noción de lo transcendente y de lo inmanente.

5.2. El realismo ingenuo.

5.3. El idealismo metafísico.

5.4. El idealismo transcendental.

5.5. El realismo crítico.

Parte cuarta: Ontología

1. La ontología.

1.1. Noción de ontología.

1.2. Nombres con los que es conocida.

1.3. Posibilidad de la ontología.

1.4. Ser y objeto. Noción de objeto. Distintas especies de objetos.

2. Los objetos reales.

2.1. Noción de realidad. Sus dos sentidos: ser y existencia de los objetos.

2.2. El ser y sus formas categoriales. Substancia y accidente.

2.3. Noción de la esencia. Substancia primeras y segundas.

2.4. La realidad existencial. Propiedades derivadas de la existencia.

2.5. Especies de objetos reales.

3. Los objetos mentales.

3.1. Noción y caracteres de los objetos mentales. Dos especies de los mismos.

3.2. Los objetos ideales. Consideración especial de algunos de ellos.

3.3. Los objetos ficticios.

4. Los universales.

4.1. El problema metafísico de los universales. Su planteamiento. Noción del universal.

4.2. Soluciones posibles al problema.

4.4. Los universales in re, post rem y ante rem.

5. Esencia y existencia.

5.1. Problema de la distinción entre esencia y existencia. Su planteamiento. Datos referentes al mismo.

5.2. Distinción mental o de razón y distinción real.

5.3. La posición del existencialismo en este problema. Discusión.

4. Lección 1ª. Camino para obtener una noción de la filosofía

1. Si la primera tarea en el estudio de toda ciencia debe ser la aclaración, siquiera sea provisional, de su propio concepto, tal principio es de especial aplicación a la filosofía porque sus mismos cultivadores lo discuten. Cierto que esto ocurre también hoy día en otras ciencias que venían siendo consideradas como claramente definidas; tal el caso, por ejemplo, de la matemática. Pero es seguramente importante el hecho de que, mientras el concepto de filosofía ha sido en todo tiempo, si no objeto de discusión expresa, sí al menos de diversidad de pareceres, una ciencia como la matemática haya llegado a ver discutida su propia razón de ser precisamente en el momento en que ella misma ha tematizado los conceptos filosóficos de que se nutre. También este ejemplo, pues, parece referirnos a una especial discutibilidad de lo filosófico en general, y por tanto del concepto mismo de filosofía.

2. Poca luz arroja sobre el mismo la etimología del término que lo expresa (filosofía, «amor a la sabiduría»), a causa de su excesiva vaguedad. El término «filosofía» viene atribuido tradicionalmente a Pitágoras: «Sócrates en las Sucesiones, dice que habiéndose preguntado Leonte, tirano de Fliunte, qué era, Pitágoras dijo: “filósofo”.» (Diogenes Laercio, Vidas de los filósofos más ilustres, VIII, 5). Se ha querido dar significado a la contestación: Pitágoras se habría propuesto con esa autodefinición diferenciarse de los «sabios» físicos o políticos o moralistas que crearon la civilización griega clásica, esto es, la cultura griega de las ciudades, posterior a la homérica y hesiódica, que fue una cultura aristocrática y feudal: Tales, Solón Anaximandro, etc; pero no se ve claramente en que pudo consistir esa diferenciación, pues la obra pitagórica (es decir, de la escuela de Pitágoras) no parece haber sido sino una suma de temas cosmológicos, religiosos, morales y políticos –es decir, una suma de los temas propios de esos mismos «sabios». Sólo como una expresión de modestia es pues comprensible la voz «filosofía», tal como la tradición la atribuye a Pitágoras.

3. El intento de obtener un concepto de filosofía como fruto de una consideración histórica, es decir, estudiando lo que los grandes filósofos han entendido expresamente por «filosofía», tiene sin duda la gran utilidad de mostrarnos directamente que no hay entre ellos unanimidad a este respecto. Desde el amplio repertorio de todos los temas conocidos, considerando a su vez como asidero simbólico para una religión –esto fue la filosofía de los pitagóricos– hasta la concepción de la filosofía como una pura actividad crítica, como es el caso de varios filósofos contemporáneos; desde su definición como una investigación que atiende a todos los objetos reales y posibles, pero desde un determinado punto de vista (aristotelismo), hasta la formulación del hacer filosófico como una crítica de fundamentos que da lugar a un vacío teórico del que surge, sin raíces sistemáticas, una mística del todo informulable (Wittgenstein) –el abismo, los abismos que separan los puntos de vista, cuando de la concepción de la filosofía se trata, son demasiado radicales como para que una consideración de todas esas concepciones pueda extraer de ellas unos puntos de coincidencia bastantes para caracterizar suficiente y positivamente nuestra disciplina.

Un rasgo común a todos las concepciones puede empero, si no bastar para aclararnos el concepto de filosofía, sí, al menos, darnos razón de la discrepancia de pareceres al respecto: concíbase la filosofía como estudio de cualesquiera objetos –es decir, también de los objetos que estudian las tres ciencias–, pero desde un determinado y propio punto de vista; o concíbasela como una actitud meramente crítica, o como un estudio y ensamblamiento general de los resultados de las ciencias positivas –el hecho es que en todos los casos la filosofía es entendida como una investigación que se coloca al margen de todos las demás ciencias consideradas en bloque, bien sea porque ella posee un determinado punto de vista esencialmente distinto del de todas las ciencias positivas por el hecho de ser éstas positivas y particulares, bien sea porque se la hace consistir en una actividad –la crítica o la sistematización o ambas– que no tiene el mismo horizonte que el de las demás ciencias ni descansa en los mismos principios, o exige, además de los principios de los demás ciencias, otros nuevos y propios. El filósofo, en efecto, ha pretendido siempre prescindir de presupuestos que no sean objeto propio de la filosofía misma. No ocurre así en las demás ciencias, las cuales presuponen todas, por lo menos, los principios de la lógica.

Ahora bien: entre los supuestos que las ciencias generalmente admiten ha habido tradicionalmente uno fundamental: el acuerdo acerca del objeto sobre el cual versa esa ciencia. Ese supuesto es tan fundamental que cuando dentro de una ciencia particular se empieza a poner a discusión cual es su objeto, se dice que esa ciencia se encuentra en «crisis de fundamentos», en crisis, en discusión de sus primeros conceptos, de su base racional.

Podría decirse, en consecuencia, que la filosofía se halla en una crisis de fundamentos desde sus orígenes hasta hoy, porque nunca en toda la historia de la filosofía ha habido pleno y evidente acuerdo sobre el objeto de la misma. Esto explica que los grandes filósofos no coinciden siempre en la definición de qué es filosofía: empiezan por no ponerse todos el mismo objeto de estudio, por no realizar todos, en último término, la misma actividad científica. En general, los grandes filósofos clásicos han sido iniciadores de otros tantos tipos de investigación, para el cual cada uno de ellos señala el objeto, por lo menos el objeto formal, o punto de vista. En última instancia, esto es consecuencia de uno de los rasgos comunes a todos los grandes filósofos, de uno de los rasgos propios de la filosofía: el carecer de presupuestos en otra ciencia impone la necesidad de poner el propio objeto de estudio como problema, o incluso la misma actividad investigadora.

4. Obtener un cabal concepto de la filosofía exigiría sin duda determinar su objeto. No obstante, tanto la temática que los filósofos han tratado a lo largo de la historia como –sobre todo– los medios de que se han valido para su estudio y las características que dimanan de esos medios –la forma de la investigación– permiten establecer una serie de comparaciones previas que pueden aclarar algunos extremos, por lo menos negativamente.

Filosofía y Religión han coincidido muy a menudo durante la historia de la cultura en el empeño de dar contestaciones a las cuestiones más profundas que se plantean al hombre cuando considera el mundo, la vida y su propia existencia. Pero junto a esa coincidencia en el plantear lo que se llama comúnmente «cuestiones últimas», una gran diferencia formal, una importante disparidad en la forma de enfocar esos problemas y de dar respuesta a ellos distingue a ambos productos culturales: es esencial a la religión la admisión de tesis e ideas que el hombre religioso, el creyente, tiene de por fe; el filósofo, en cambio, aspira por lo general a realizar su estudio con la sola ayuda de la experiencia y la razón.

También el Arte presenta a veces –como la Religión y la Filosofía– la pretensión de interpretar toda la realidad que afecta al hombre, intentando sumergirse para ello en las zonas más hondas de la existencia. Pero la limitación a la razón y a la experiencia –que ya distinguen a la filosofía de la religión– la diferencian también del arte; ningún contenido puede ser filosófico que no sea expresable en términos lógicos, comprensibles en principio por todo el mundo de la misma manera; en cambio, puede ser artístico.

Ese criterio disyuntivo de la filosofía respecto de la religión y del arte no nos ayuda, en cambio, a diferenciarla de las demás ciencias que estudian el mundo y el hombre, como organismo o como sujeto social. También la ciencia se limita a las dos fuentes del saber filosófico –la razón y la experiencia–, y también aspira a que todas sus tesis estén fundamentadas en esas dos fuentes de conocimiento y sólo en ellas.

Es notable –y va a guiarse en nuestra ulterior consideración del problema– el hecho de que en la literatura filosófica se lean muy a menudo expresiones como «las ciencias particulares» o simplemente «la ciencia» o «las ciencias», cuando se habla de las ciencias que no son la filosofía. Subyace a esas expresiones la idea de que la filosofía, a diferencia de «las ciencias», no se ocupa de sólo algún objeto determinado del mundo o realidad. Esta caracterización negativa –que podría servirse como criterio distintivo de la filosofía respecto de las ciencias particulares– es empero susceptible de interpretaciones diversas. Podría ocurrir en efecto que la filosofía no se ocupara sólo de una parte de la realidad porque las estudiara todas. Más también podría significar ese criterio distintivo que la filosofía se ocupa de algún objeto fundamental –objeto ahora en el sentido técnico, de «tema» de de «cosa»– que fuera anterior a toda consideración concreta de la realidad.

Esa múltiple posibilidad de interpretación está en la raíz de las discusiones en torno a cuál es el objeto de la filosofía.

Determinación del objeto de la filosofía.

1. Una determinada escuela filosófica, el positivismo puro del siglo XIX, cuyo principal representante fue Augusto Comte, elude expresamente el problema al negar todo objeto a la filosofía. Para Comte, experiencia y conocimiento son sinónimos; ahora bien: puesto que las ciencias particulares agotan en su investigación todo el campo de la experiencia (y ésta puede luego sistematizarse en una visión general que Comte veía como la base de su ciencia última, la sociología), la filosofía carece de objeto. El hecho histórico de la existencia de una especulación filosófica al lado de la ciencia es para Comte una manifestación de la inmadurez cultural de la humanidad: las ciencias no han alcanzado todo el saber que el hombre necesita; éste, con una impaciencia carente de crítica y apoyada en los prejuicios del pasado, proyecta sus deseos en lo desconocido: tal proyección es la filosofía. Comte profetiza su desaparición con el progreso científico de la humanidad.

2. El reconocimiento de que el mundo –concebido como «totalidad de la experiencia posible»– es el objeto investigado ya por la ciencia, y la tesis de que nada que no pertenezca al mundo puede ser objeto (es decir, puede ser conocido de algún modo) lleva al criticismo, que es la tradición filosófica inaugurada por Kant, a no asignar a la filosofía más objeto que la investigación crítica de la posibilidad de saber, de la razón. En Kant mismo, esa limitación de la filosofía a la crítica del conocimiento, a la teoría del conocimiento, no es tan patente ni categórica como en algunos neokantianos: el capítulo moral de la obra de Kant (la Crítica de la razón práctica), así como sus pensamientos referentes a la finalidad (la Crítica de la facultad de juzgar), la dan pie para alcanzar algunos objetos transempíricos propios de la tradición filosófica, entre ellos Dios.

En la tradición kantiana, especialmente en el neokantismo de la llamada Escuela de Marburgo (finales del siglo XIX y principios del XX), es donde la concepción de la filosofía como teoría del conocimiento parece más tajantemente.

Para el criticismo, pues, hay un objeto propiamente filosófico: el conocimiento en general. Pero este objeto no lo es tanto de tratamiento sistemático (excepto en Kant, que lo dedica un tratado), cuanto de actividad crítica: más que el tema para una ciencia sistemática, lo que el criticismo establece es el objeto de una actividad intelectual.

Esto se manifiesta ya en el neokantismo, pero no alcanza una consecuente formulación sino en el neopositivismo.

3. Esta escuela, de brillante y corta historia (precedentes: Mach y Avenarius en el siglo XIX; momento de mayor organización como escuela, época de entreguerras; última aparición como escuela: 1939) reúne en sí motivos positivistas con elementos kantianos y otros propios, derivados del desarrollo de lo que se ha llamado «crisis de fundamentos» de las ciencias de la naturaleza y de su ciencia básica, la matemática.

El elemento positivista del neopositivismo es la tesis de que no hay más conocimiento que el suministrado por las ciencias empíricas. Pero la crisis de fundamentos de algunas de estas ciencias (por ejemplo, la física) y la de la matemática, el hecho de que esta última se encuentre un día ante paradojas y contradicciones de cierta importancia, que al principio parecen irresolubles y consecuencia forzosa de los principios mismos y conceptos fundamentales en que esa ciencia se basa, enseña a los neopositivistas la necesidad de analizar críticamente los propios medios de investigación científica, la conceptuación, la formulación de leyes, etc. Por aquí se introduce el elemento kantiano: la aceptación de que, junto a la investigación científica, heurística, que fija hechos, el hombre debe realizar una investigación crítica acerca del sentido y validez de la actividad heurística y de sus resultados.

Lo que separa de Kant a los neopositivistas es que estos no admiten la posibilidad de una investigación del conocimiento en general, de la «Razón», sino que –y aquí encontramos de nuevo un punto de vista positivista puro– los neopositivistas consideran que el único saber digno y apto de y para el análisis crítico es el saber científico-positivo concreto, tal como concretamente se logra a tal día y tal hora en tal laboratorio o se expone en tal tratado determinado.

Las ciencias positivas, en efecto, pueden codificarse en tratados. No así la filosofía (en opinión del neopositivismo), la cual no es sino un análisis crítico de esos tratados. No hay filosofía, sólo hay filosofar. «… nosotros no reconocemos ya en la filosofía… un sistema de conocimientos sino un sistema de hechos.» (M. Schlick: Les énoncés scientifiques et la réalité du monde extérieur, p. 11).

Los temas culturales y morales, por último, son para algunos neopositivistas inabordables: «De lo que no se puede hablar, hay que callar» (L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 7). Para otros, en cambio, la actividad filosófica estricta la crítica de la ciencia–- puede y debe acompañarse de una crítica o sabiduría moral, porque «el prudente supera, en efecto, a la mayoría preciosamente en que sabe mejor que ésta le significación de lo que se dice» (M. Schlick, op. cit. p. 14).

La expresión «positivismo lógico», usada a veces para calificar al núcleo neopositivista llamado «Círculo de Viena», es un mero equívoco, nacido del hecho de que alguno de los lógicos modernos más importantes –por ejemplo, R. Carnap– fueron en su tiempo miembros de ese grupo. Tal equívoco se ha revelado perjudicial para la difusión de la nueva lógica, la cual no está ligada por ninguna relación esencial al neopositivismo.

4. El criticismo y el neopositivismo son posiciones extremas en cuanto a la determinación del objeto de la filosofía. No obstante, ya en esas escuelas aparece un tema filosófico característico: el estudio de los principios del saber, la gnoseología, crítica o teoría del conocimiento o epistemología –siquiera sea, en su versión más limitada, la neopositivista, como crítica de la ciencia.

Pero no es este el único tema filosófico que late en calidad de tal en esas dos escuelas, a las que tomamos ahora como punto de partida precisamente por su actitud extremadamente restringida en este asunto: tanto en la filosofía práctica de Kant cuanto en las ideas de algunos neopositivistas (por ejemplo, en el último texto citado de Schlick), se admite como tema del filósofo la elaboración de criterios prácticos o su estudio, de criterios «para la vida» –de criterios morales. La justificación que Schlick da a esa atribución es que el sabio tiene más conciencia de lo que se dice que el que no lo es. Esa mayor conciencia brota, sin duda, de su mayor ciencia. Sobre el saber –tanto sobre el que nos aportan las ciencias cuanto sobre el que nos facilita la actividad crítica– puede pues elevarse una consideración moral, unos principios para la acción humana y, consiguientemente, una consideración de lo que es el resultado más general y valioso de esa actividad: la cultura, la vida espiritual.

5. La concepción clásica del objeto de la filosofía –y de la filosofía misma– cuenta también con esos dos momentos conceptuales que hemos observado en la idea restringida de filosofía propia del criticismo y del neopositivismo. Pero las filosofías clásicas incluyen además un tercer objetivo temático básico –tan básico que es, en la tradición filosófica, el tema por antonomasia: la investigación de los fundamentos de la realidad, de lo que en la realidad fundamenta lo que en ella es manifestación concreta y superficial, perecedera, la base general necesaria de las parcelas de realidad que son objeto de investigación por cada ciencia positiva.

Criticismo y neopositivisimo colocan al conocimiento como primer y fundamental objeto de estudio –en rigor, como único objeto posible del estudio filosófico científico, rehusando el plantearse siquiera a la realidad como tal como tema de estudio filosófico. Por eso está justificado el calificar de idealista no ya sólo el criticismo –que se llama a sí mismo, con Kant, «idealismo transcendental»– sino también al neopositivismo, pese a la significación literal del término.

Estudio de la realidad y de sus fundamentos, estudio de nuestro conocimiento de ella, estudio de los principios de nuestra acción: éstas son las tres notas fundamentales del concepto clásico de filosofía. Definir a ésta como un estudio y concepción general de los fundamentos de la realidad, de la que dimanan principios para la acción, no resultará demasiado vago si se tiene en cuenta todo lo dicho anteriormente.

Desde finales del siglo XIX algunos hechos indican un retorno al concepto clásico de filosofía, superando la destrucción positivista de la filosofía, característica de ese siglo [XX] en muchos países, y la limitación idealista de su concepto. El resurgir de la tradición aristotélico-medieval en el neoescolasticismo, el programa inicial de la fenomenología de Husserl (a la búsqueda de una «ciencia fundamental absoluta», previa, más general que todas las ciencias particulares y fundamento de ellas) e incluso, recientemente, el replanteamiento de problemas filosóficos clásicos en el seno de las ciencias particulares más avanzadas –la matemática y la física– y en la lógica formal moderna, son claros testimonios de ese movimiento de retorno al concepto clásico de filosofía, movimiento sin duda enriquecido por los complejos desarrollos críticos que lo han precedido.

5. Lección 2ª. Fuentes y método de la Filosofía

1. Al caracterizar formalmente a la filosofía frente a la religión y el arte se ha indicado ya, aunque sólo de paso, en la cuestión de las fuentes y los métodos de la filosofía. En aquella comparación, en efecto, se señalaba que la filosofía limita tanto el origen de sus conocimientos (fuentes) cuanto la elaboración de los mismos (método) a la razón y la experiencia. No obstante, esa primera aproximación es todavía muy imprecisa, pues:

1º. De la diversa valoración de razón y experiencia como fuentes de conocimiento proceden una abundante serie de actitudes filosóficas distintas en cuanto a los orígenes del conocimiento filosófico;

2º. La razón y la experiencia como medios de análisis y elaboración del conocimiento no son, sin más, «método». El método (etim. «camino hacia») supone una ordenación sistemática de las operaciones a realizar con los medios del trabajo científico. Y también aquí, en esa ordenación, son posibles distintas valoraciones de la razón y de la experiencia, diversidad que basta para fundar distintas actitudes filosóficas en cuanto al método de esta ciencia.

Pronto se echa de ver que ambas cuestiones –fuentes y método– están íntimamente ligadas: de la valoración y concepción que de la razón y de la experiencia en general tenga una determinada dirección filosófica dependerá tanto su actitud frente al problema de las fuentes de la filosofía como su posición en el del método filosófico. De aquí que sea oportuno tratar ambas asuntos conjuntamente.

2. Ahora bien: como ya se aprecia al intentar distinguir formalmente a la filosofía de la ciencia, las fuentes y métodos de conocimiento que una y otra por lo general aceptan son los mismos. Respecto de las fuentes del conocimiento es pues imposible establecer una distinción importante entre ciencia y la filosofía –sobre todo si nos atenemos a las actitudes filosóficas clásicas (ya sean antiguas o modernas), desde Demócrito hasta Marx y de Platón a Russell. La cuestión no es, en cambio, tan simple por lo que respecta al método: pues aquí, al ser necesaria una ordenación de las operaciones racionales y empíricas, interviene inevitablemente, por principio, una valoración de las mismas (Por otra parte, esa valoración metódica repercutirá forzosamente en la cuestión de las fuentes, dando lugar también a una valoración en este terreno; en rigor, se trata de lo mismo: de la valoración respectiva de razón y experiencia).

Si existen fuentes y métodos especiales de la filosofía

1. Por de pronto, pues, pueden preverse las siguientes actitudes filosóficas básicas respecto del problema del método, que lleva implicado el de las fuentes: 1ª., que el filósofo proceda en la ordenación de las operaciones del conocimiento (ordenación que es el método) de tal modo que esa ordenación coincida substancialmente con la de algún tipo de ciencia particular –y con este caso no podrá hablarse de método filosófico propio; 2ª., que el método del filósofo consista en una ordenación de las operaciones del conocimiento diversa de las que son propias de las ciencias –y en este caso se podrá hablar de una solución positiva, esto es, afirmativa, al problema de si existen fuentes y métodos especiales de la filosofía (debiendo entenderse esto de un modo menos tajante para las fuentes que para el método: más que tratarse de fuentes distintas de las de la ciencia, se tratará de una concepción propia y característica de la fuente general de conocimiento científico: la empírico-racional).

2. El método de las ciencias positivas –no sólo de las que versan sobre la naturaleza, sino también de algunas ciencias sociales– concede un gran desarrollo al momento inductivo (sobre método inductivo e inducción en general, ver lecciones 10, 11 y 12), a causa de la importancia que en tal método tiene el punto de partida empírico, la fuente empírica de conocimiento.

El método predominantemente inductivo tiene una vieja tradición filosófica: las inferencias por las cuales los pensadores llamados «presocráticos» llegaron a conclusiones tales como «lo húmedo es el principio de todas las cosas» o «todo fluye» son de tipo inductivo. La inducción puede considerarse también como necesaria para generalizar los resultados de toda abstracción: por abstracción se prescinde, por ejemplo, de todo lo que en tres gatos (objeto de observación) no es el hecho de que los tres poseen una columna vertebral; pero la proposición «todos los gastos son vertebrados» no es sino la generalización de aquella abstracción, y es razonable sostener que esa generalización de aquella abstracción es fruto de una consideración inductiva. Lo mismo puede decirse es fruto de una consideración inductiva. Lo mismo puede decirse de todas las cualidades que constituyen el tipo «gato» en la sistemática zoológica. Todo tipo morfológico puede pues ser considerado como fruto de una generalización inductiva de la abstracción.

Aunque Platón es una personalidad filosófica característica del momento deductivo de pensar, no hay duda de que en alguna época de su vida se ha interesado por cuestiones para cuya resolución el método inductivo es el único indicado; tal la fijación de tipos morfológicos1.

También en Aristóteles, que fue un gran naturalista y, en general, un filósofo extraordinariamente dotado para la observación empírica, el momento inductivo juega un gran papel metódico.

Pero la inducción como método filosófico general se presenta con especial rotundidad en lo que se llama «filosofía científica» o «cientificista» del siglo XIX. La concepción de la filosofía como una generalización y sistematización última de los datos empíricos de las ciencias, coloca necesariamente al método inductivo como método filosófico básico. La «filosofía sintética» de H. Spencer puede considerarse como el ejemplo más acabado de esta actitud (V. especialmente First Principles, 1862).

3. Si el valor que (a la vista de los resultados de las ciencias empíricas) hay que atribuir a la inducción como método es grande, no es menos cierto que durante siglos el rigor del conocimiento matemático, su sólida «seguridad» y su admirable «evidencia» han presentado al método matemático como modelo de proceder científico capaz de dar satisfacción a la aspiración filosófica a un saber inquebrantablemente fundado. De esta aspiración nace el desprecio cartesiano por «las ciencias de los libros, al menos aquellas cuyas razones sóloo son probables y no tienen demostración alguna» (Descartes, Discours de la Méthode, deuxième partie): «Y considerando que entre todos los que hasta ahora han buscado la verdad en las ciencias, los matemáticos son los únicos que han podido encontrar algunas demostraciones, es decir, algunas razones ciertas y evidentes» (obra y lugar citados), Descartes decide aplicar a la filosofía el método de esos únicos investigadores afortunados. Ese método es el deductivo.

Ahora bien, el método deductivo, a la inversa del inductivo, requiere que estén formadas ya antes de su aplicación las ideas básicas de las cuales tomará su punto de partida (sobre método deductivo ver las lecciones 11 y 12. Sobre deducción, lecciones 7-9, en las que se desarrolla un sistema deductivo formal). En una ciencia predominantemente inductiva, en la botánica, por ejemplo, la idea general de planta fanerógama no es necesaria en concreto para estudiar en concreto plantas cuyo aparato de reproducción es visible. Antes bien, aquel concepto se obtuvo inductivamente a partir del estudio concreto particular. En cambio, es imposible establecer las propiedades del miriágono regular [NE: o 10.000-gono es un polígono regular de 10.000 lados] sin disponer del concepto general de polígono, porque aquellas se deducen de las relaciones que ocurren en el concepto general. Dejando ahora aparte la cuestión (muy importante en metodología) de las íntimas relaciones entre ambos métodos, la diferencia señalada es un hecho: el método deductivo exige en su punto de partida unas proposiciones fundamentales de las que deberá obtenerse luego todo el sistema deducido. Descartes, con toda su época, opina que esas proposiciones fundamentales deben ser, además, «evidentes», «…no admitir nunca como verdadera ninguna cosa que yo no conozca evidentemente como tal.» (obra y lugar citados).

Establecidas una o varias verdades fundamentales, el racionalismo fundará deductivamente en ellas todo su sistema. El desarrollo más rígido de este método –o, por lo menos, la pretensión de desarrollarlo más rígidamente en filosofía– se encuentra en la obra de Baruch Spinoza (Benito Espinosa) Ethica more geometrico demostrata (1677). En este libro, Spinoza quiere demostrar, partiendo de 15 axiomas, 259 proposiciones que abarcan las siguientes cuestiones: Dios, Naturaleza y origen del alma, origen y naturaleza de las afecciones (o estados anímicos), sujeción del hombre a las afecciones y libertad del hombre por la razón.

4. El intento de establecer un método filosófico fundamentalmente distinto del de toda otra ciencia aparece claramente en la filosofía idealista de Hegel, especialmente, en sus obras Phänomenologie des Geistes (Fenomenología del Espíritu), 1807, y Wissenschaft der Logik (Ciencia de la lógica), 1812-1816. El método de Hegel parte de una doble tesis, cuya primera parte podría considerarse como una proposición de base empírica y formularse así: la realidad es en sí misma movimiento, cambio. La segunda parte de esa tesis es una proposición más metafísica, más alejada de la experiencia: el sujeto de ese cambio o movimiento que es la realidad no es ninguna de las cosas que vemos en la realidad, sino el Espíritu, Idea o Razón Absoluta. Espíritu, Idea, Razón deben entenderse, pues, según Hegel, no solo como elementos constitutivos del hombre, son como el ser auténtico de la realidad: «las cosas son lo que son –escribe Hegel en la Wissenschaft der Logik– por la actividad del concepto que las constituye y se manifiesta en ellas». El concepto, la Idea, es pues actividad, no significación sólo: es el movimiento mismo, la realidad. De aquí que el desarrollo de la Razón sea idéntico con la realidad: todo lo real es racional, principio hegeliano que, desde el punto de vista del método de Hegel, debe entenderse en el sentido de que la pura actividad racional subjetiva es el instrumento para reconstruir el proceso de la actividad de la Razón Absoluta, proceso que es la realidad misma. Este proceso tiene lugar para Hegel (el cual coincide en esto con Fichte) según un movimiento dialéctico de tres momentos fundamentales: la Razón (= la realidad) se pone a sí misma de un modo determinado (tesis); luego de un modo antitético al anterior (antítesis); por último, de un modo que reúne los momentos anteriores en un nivel más elevado (síntesis). La síntesis se transforma a continuación en tesis, en el curso dialéctico ulterior, y así procede en adelante el proceso. El método de Hegel consiste en la adopción consciente de este esquema para interpretar la realidad.

Un eco de la dialéctica idealista hegeliana está todavía vivo en casi todos los manuales de historia de la filosofía, cuando éstos tratan la filosofía griega exponiéndola como un proceso dialéctico que va desde la posición consciente de la razón como estudio de la naturaleza (tesis), filósofos «presocráticos», pasando por la filosofía antropológica de la sofística y Sócrates (antítesis) hasta las filosofías sistemáticas de Platón y Aristóteles que estudian al hombre en el cosmos (síntesis).

Al despojar al método hegeliano de su idealismo, es decir, al situar el movimiento de la realidad en la realidad física en vez de la Idea Absoluta que, para Hegel, constituye a aquella, Marx dio lugar al método del materialismo dialéctico: «Para mí, al contrario –escribe Marx, distinguiendo su método del de Hegel–, el movimiento del pensamiento no es sino reflejo del movimiento real, transportado y transpuesto al cerebro del hombre.» (Das Kapital, segundo prólogo). «La dialéctica de Hegel fue puesta cabeza arriba, es decir, exactamente sosteniéndose como se sostenía con la cabeza, se la puso de nuevo sobre sus pies.» (Engels, Ludwig Feuerbach)

5. También la filosofía fenomenológica dispone de un método propio. Su fundador, Edmund Husserl, se identifica con la posición inicial de Descartes, cuya finalidad era, según la formulación de aquel, «una total reforma de la filosofía, que la convierte en una ciencia de fundamentación absoluta». (Husserl, Cartesianische Meditationen (Meditaciones cartesianas), Einleitung, 1). Fundamentación absoluta quiere decir, primero, que no esté necesitada de buscar sus fundamentos en ninguna otra ciencia ni actividad intelectual; y segundo, que suministre a toda otra ciencia los fundamentos necesarios. Esa fundamentación general de todo otro estudio consiste, según la fenomenología, 1º. en poner en claro la estructura de toda objetividad en general; 2º. en precisar la de cada objeto científico en particular, antes de que la ciencia concreta que deba estudiarlo lo investigue desde su determinado punto de vista. La «anterioridad» de la investigación fenomenológica debe entenderse en sentido lógico, no en el sentido del tiempo.

El primero de esos fines se alcanza con el llamado «análisis intencional»; el segundo –y al primer planteamiento de todo estudio– con la «descripción fenomenológica».

Tanto al análisis intencional como la descripción fenomenológica deben dar lugar a resultados previos a los de cualesquiera otras ciencias, deben estar, por tanto, exentos de todo presupuesto. El presupuesto de que característicamente la fenomenología se esfuerza por prescindir es la existencia del objeto estudiado: a este prescindir de la existencia del objeto estudiado se llama «έποχη (epoché)« o «reducción fenomenológica». έποχη significa «detención» y los escépticos griegos usaron esta palabra para expresar su actitud de suspensión, de abstención del juicio. Husserl la recoge especialmente con el significado de «abstención del juicio de existencia».

La reducción es el punto de partida, el concepto básico del método fenomenológico. Este consiste luego en una descripción del objeto a estudiar, en una descripción de lo que ese objeto tiene que ser, caso de que exista, por decirlo así. (O, para usar expresiones de tradición aristotélica, una descripción de qué es un objeto, despreocupada de que el objeto sea o no).

Lo que en un objeto no es su existencia, sino su constitución ideal se llama lo intencional. «Intencional» significa «referente al conocimiento de las esencias, de lo que las cosas son». De aquí que cuando el objeto a analizar por la descripción es el conocer mismo, la descripción se presente como «análisis intencional». El fin general de ésta es promover una visión de la esencia de los objetos, una «visión eidética» (eidético = ideal; eidos = idea, de donde «esencia»).

El método fenomenológico, el análisis descriptivo eidético, es el método de la ciencia desprovista de todo presupuesto, de la ciencia fundamental, piensa Husserl: porque, como mera descripción que prescinde incluso de afirmar la existencia, es, por así decirlo, «neutral» y previa a cualquier otro punto de vista sobre el objeto: no ya sólo para estudiar los modos de existencia de un objeto, sino incluso para hablar de su existencia, es necesario saber cuál es ese objeto, conocer su estructura: y esto es lo que proporciona el método fenomenológico, la fenomenología –la filosofía.

Por la reducción fenomenológico se prescinde, pues de todos los elementos del objeto que están fuera de nuestra intuición o representación de ellos, todo lo que de ellos no está presente en nuestra mente. Por el análisis de lo que así queda como objeto de estudio, se puede llegar a conocer –como queda apuntado– la esencia del objeto: éste es el momento del método fenomenológico que se llama ideación. El último elemento del método será el razonamiento. Así pues, siendo evidentes los puntos de partida –las ideas o esencias– y riguroso el razonamiento, los conocimientos fenomenológicos serán tan necesariamente verdaderos como los matemáticos y estarán desprovistos de todo presupuesto ajeno a la fenomenología misma, ya que ésta debe fundamentar también la lógica que preside a los razonamientos. Aquí se hace patente la inspiración cartesiana de la fenomenología clásica.

En su producción filosófica ulterior, Husserl ha radicalizado los rasgos idealistas que la fenomenología llevaba como germen desde el principio: la primacía concedida a la conciencia y la consideración de la existencia real como un momento secundario2.

Resumen e indicaciones para una solución

1. Los ejemplos considerados muestran –con su tipicidad, con su radicalismo– que las posibilidades de la metódica filosófica expuestas en esta lección deben entenderse como casos-límite. La realidad de los sistemas filosóficos considerados desde el punto de vista del método es sin duda más compleja. Ya se ha aludido a la interdependencia de inducción y deducción en el método científico. De modo parecido debe tenerse en cuenta que tampoco la división entre métodos filosóficos independientes y métodos filosóficos inspirados en los de las demás ciencias es absoluta y tajante: el idealismo dialéctico de Hegel, por ejemplo, no es concebible sin el racionalismo deductivo de Descartes, Spinoza y Leibniz.

La elección de ejemplos típicos no debe llevar tampoco a olvidar la importancia de métodos que no son sin más subsumibles en esos casos radicales. Así el complejo método de Kant, en el que, acaso sin plena conciencia del gran filósofo, se mezclan análisis psicológicos y de crítica de las ciencias al esquema metódico, esencial, que es el análisis transcendental; este consiste en un estudio de la conciencia como conocedora –es decir, no como sujeto concreto– siguiendo las estructuras, las disposiciones de ésta que son necesarias para que sea conocedora, para que el conocimiento en general sea posible.

En la tradición tomista anterior al siglo XX no se presenta, en general, el problema del método de un modo expreso. En nuestros tiempos, en cambio, esta filosofía designa expresamente a la analogía como su método filosófico fundamental (En la tradición tomista, «analogía», «analógicos», «análogamente», etc. y términos emparentados con esos, como «eminenter», etc. suelen presentarse en contextos metafísicos, no metodológicos). Concluir por analogía consiste en inferir la semejanza de varios objetos en un respecto en el cual esa semejanza todavía no se conoce, basándose en la semejanza de los mismos ya conocida en otros aspectos.

Desde el punto de vista de la metodología, analogía es un procedimiento lógico situable en el mismo orden que la inducción y la deducción. Como tal es utilizado, en mayor o menor grado, por todas las ciencias que son principalmente inductivas (por ejemplo, en las comparaciones, y, sobre todo, por el hombre en su vida práctica).

2. La adopción en la filosofía, de métodos que han sido utilizados con éxito en otras ciencias tiene su justificación –especialmente por lo que hace al cientificismo del siglo XIX y al racionalismo del XVII– en el espectáculo de la división de opiniones en la tradición filosófica, frente a los resultados de las ciencias, tangibles y generalmente aceptada. En Descartes se encuentra ya esa justificación (ver más arriba) y también en Kant: «Si la elaboración de los conocimientos propios de la razón lleva la firma marcha de una ciencia o no, es cosa que puede decidirse expeditamente considerando su éxito.» (Crítica de la razón pura, primera frase del prólogo a la segunda edición, I)

Pero también es cierto que esa limitación metódica (siempre emparentada con la sistemática) suele conllevar una renuncia a la más profunda aspiración filosófica: la de penetrar en los fundamentos generales de la realidad, en su constitución básica. Esta aspiración tiene en cuenta los métodos filosóficos que tienden a dar lugar a una ciencia anterior, en el orden lógico, a las ciencias particulares. Y sobre esa aspiración, el propio Kant había escrito lo siguiente: «Es vano querer fingir indiferencia respecto a tales investigaciones últimas, cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana.» (obra citada, prólogo a la primera edición, 1781). Con la misma declaración se abre una de la más importantes obras de la literatura filosófica, la Metafísica de Aristóteles; «Todos los hombres tienden por naturaleza a saber» (980a).

Cierto que los numerosos vaivenes de la Historia de la Filosofía y la marcha general progresiva de la ciencia –la agudeza de los problemas filosóficos que ésta tiene hoy planteados no deben hacer olvidar el hecho de que sigue penetrando cada vez más eficaz y hondamente en la materia– deben recordar siempre a la filosofía la necesidad en que se encuentra de asegurar su investigación en la experiencia ya adquirida por la humanidad –con lo que no hará sino seguir el ejemplo de los más grandes clásicos, empezando por Aristóteles– y de ejercer constantemente sobre sí misma el espíritu crítico. Pero no es menos verdad que el abandono de todo intento de disponer de un procedimiento apto para el estudio de los problemas generales de la realidad desemboca precisamente en lo que esa prudencia quería evitar: en la caída de la razón filosófica, en la huida de la filosofía hacia una mística irracional, como resultado de la renuncia al tratamiento científico de las cuestiones fundamentales.

Notas

1 La tradición nos ha conservado gráfica y anecdóticamente un eco de esos dos aspectos del método platónico: a la puerta de la Academia, Platón había hecho escribir la exigencia «Nadie entre aquí que no sea geómetra», y los visitantes de aquella institución filosófica se asombraban, en la última época de la vida de Platón, de ver a sus discípulos muy atareados comparando las formas de plantas.

2 Teodoro Celms (El idealismo fenomenológico de Husserl, trad. esp. Madrid, 1931) opina en cambio que la derivación de Husserl hacia el idealismo no es concorde con las primeras formulaciones de la fenomenología.

6. Lección 3ª: Los problemas de la Filosofía

1. La sistemática filosófica está determinada por el objeto de la filosofía: no será, por tanto, la misma, en autores que atribuyen a la filosofía objetos distintos. En la primera lección, no obstante, se intentó establecer el objeto de la filosofía de una forma general, de modo que pudiera acoger la temática de las principales escuelas filosóficas.

2. Al llamar «sistemática» al tratamiento de la cuestión de cuáles son los problemas o «partes» de la filosofía, se indica que una tal división de la misma no es ajena a todo principio de orden. En efecto, las «partes» de la filosofía no se acumulan sin una organización interna. Esto debe entenderse en dos sentidos: 1º: si se considera la determinación tríplice del objeto de la filosofía establecida en la lección 1ª, pronto se aprecia que los tres grupos de cuestiones –estudio de la validez del conocimiento, estudio de la realidad y de sus fundamentos generales, estudio de la acción humana y la cultura– se aluden recíprocamente para su propia aclaración. Así, el estudio de los fundamentos de la realidad reclama una claridad sobre el valor del conocimiento que tenemos de ella, y funda a su vez el estudio de la acción humana, puesto que ésta se inserta en aquella realidad. Pero también es visible que los conocimientos adquiridos sobre la realidad repercuten en la concepción de nuestra actividad cognoscitiva, y que el conocimiento de la acción humana tiene interés para el de la realidad puesto que ésta es objeto y receptora de aquella actividad.

2º. Los puntos de vista que la filosofía sostenga acerca de uno de esos grupos de problemas no pueden ser incompatibles con los sustentados en otro terreno temático.

En definitiva, pues, la sistematicidad con que se agrupan las «partes» de la filosofía depende de la naturaleza misma de esas «partes» y de la unicidad del punto de vista filosófico desde el que se consideran los diversos problemas. La agrupación de las materias filosóficas es sistemática porque los ámbitos de la realidad, objeto de aquellas materias, no están desligados los unos de los otros, sino que se interpenetran constantemente, y sólo por razones de estudio –heurísticas o didácticas– pueden separarse de forma tajante.

3º. Por todo ello, las clasificaciones de las disciplinas filosóficas que han tenido vigencia en la historia de la filosofía obedecen a un principio ordenador que dimana a la vez de la exigencia objetiva de las distintas materias filosóficas (de su interdependencia) y del punto de vista de la dirección doctrinal dentro de la cual cada clasificación tiene su más cabal sentido y efectividad más plena.

De toda las clasificaciones históricas, una ha tenido especial fortuna y vive todavía substancialmente en la ordenación de los estudios de las secciones de Filosofía de las facultades españolas de Filosofía y Letras. Es la sistemática de Christian Wolff (1679-1754), un filósofo racionalista alemán, popularizador y sistematizador de las tendencias filosóficas de la Ilustración germánica anterior a Kant, pero muy ligado al mismo tiempo a la filosofía tradicional.

La sistemática wolffiana tiene sus raíces en Aristóteles, lo cual no significa que el gran filósofo griego se ocupara expresamente de este asunto; pero sí que él es el primer gran clásico filosófico en que aparece una clara conciencia de los límites de cada investigación filosófica.

Wolff divide las disciplinas filosóficas en teoréticas y prácticas, anteponiendo a unas y a otras la lógica, como estudio propedéutico o preliminar. En el cuadro siguiente puede apreciarse la correspondencia de la sistemática de Wolff con la que está implícita en la rica y variada producción aristotélica:

Sistemática de Christian Wolff Los temas de Aristóteles

(Lógica). . . . . . . . . . . . . . . . ……….(Escritos aristotélicos reunidos en el Organon)

I. Filosofía teorética:

A Parte General:

1. Ontología. . . . . . . . . . . . . . . . .Filosofía primera (Escritos de Aristóteles reunidos bajo el nombre de Metafísica)

B) Partes especiales:

2. Cosmología. . . . . . . . . . . . . Física aristotélica y escritos sobre los animales, Metereología, etc.

3. Psicología. . . . . . . . . . . . . . . . Escrito Sobre el alma, escritos sobre los sueños, etc

4. Teodicea. . . . . . . . . . . . . . Filosofía primera (Escritos de Aristóteles reunidos bajo el nombre de Metafísica)

II. Filosofía práctica:

5. Ética. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las Eticas de Aristóteles

6. Economía. . . . . . . . . . . . . . . . . Económica de Aristóteles

7. Política. . . . . . . . . . . . . . . . . . .«La constitución de los ateniense» y otros estudios perdidos, Política.

El enriquecimiento temático de la filosofía y su progreso en conocimiento son de dimensiones suficientes para considerar como superado tal esquema en más de un punto: los temas de la teoría del conocimiento no aparecen recogidos por Wolff (ni podían serlo) de modo conforme a la importancia que han adquirido a partir de Kant. Por otra parte, las materias clasificadas por Wolff como «filosofía práctica» no son todas las que hoy día merecen consideración filosófica, por lo menos en sus fundamentos: los problemas de la sociedad como tales, es decir, previamente a su especificación como problemas políticos o jurídicos, la historia y la cultura son ya temas de estudio filosófico obligado. De aquí que se agrupen todos ellos en este curso como «problemas relativos a la vida espiritual» o a la cultura.

La sistemática adoptada en ese curso obedece principalmente a motivos didácticos, pero es en sustancia coherente con la determinación del objeto de la filosofía hecha en la lección primera. Se estructura así: 1º. Problemas referentes al conocimiento. 2º. Problemas relativos al ente como tal. 3º. Problemas cosmológicos; 4º. Problemas relativos a la vida espiritual1.

Problemas referentes al conocimiento

1. Todas las cuestiones que interesaban a la filosofía cuando estudia el conocimiento pueden catalogarse en dos secciones; una de ellas estará integrada por las cuestiones que afectan a la estructura del conocimiento, la otra por aquellas que se refieren a su origen y validez. La primera es la lógica; la segunda, la teoría del conocimiento, epistemología o gnoseología.

La distinción entre lógica y teoría del conocimiento es, en principio, clara: de acuerdo con el criterio recién expuesto, una cuestión como la de si el conocimiento es capaz de alcanzar contenidos que no se refieren al mundo físico será una cuestión epistemológica, mientras que estudiar de cuantos pasos consta el proceso que debe realizar la actividad cognoscitiva para llegar, partiendo de la proposición «1 + 1 = 2» a la proposición «2 – 1 = 1» será cosa de la lógica.

2. No obstante, la interdependencia de teoría de conocimiento y lógica es también un hecho que se comprobará. Esa interdependencia da lugar a la creación de una parte especial de la lógica: la metodología, en la que se suman una consideración lógica –el estudio de la estructura de los métodos– y una epistemológica –la consideración de la eficacia de los mismos.

Pero además, existe como se verá (lección 7ª: «El problema semántico») una dependencia filosófica de la lógica respecto de la teoría del conocimiento. La lógica formal misma, no ya la metodología, ve plantearse en su seno problemas filosóficos que son objeto de la teoría del conocimiento. De la actitud que se adopte en esta última disciplina dependerá la interpretación de aquellos problemas, uno de los cuales es, por ejemplo, la determinación del valor real de las formas y signos lógicos. Este problema se plantea ya en la lógica formal porque de la actitud que se toma ante él dependen las exigencias que se ponen al cálculo.

El segundo elemento del objeto de la filosofía establecido en la lección primera es la concepción general de la realidad. Ya allí se apuntó que este tema ha sido objeto de dos tipos de consideración, ambos presentes en muchos clásicos: el uno, de tradición marcadamente platónica y aristotélica, consiste en desarrollar una doctrina general del ser, como previa al estudio del ente ya especificado como piedra, o como planta, o como animal, etc. El otro modo de tratamiento consiste en un estudio de la realidad tal como se nos presenta en la experiencia y de los fundamentos de esta realidad empírica que son de su mismo orden; este segundo tipo de consideración –que se suele apoyar en los resultados de las ciencias particulares– procede también de una tradición respetable, pues las investigaciones de los presocráticos «sobre la naturaleza» son ya una manifestación suya.

A uno y otro tipo de consideración se presentan problemas diferentes.

Problemas relativos al ente como tal

1. La ontología o metafísica o filosofía primera –esta es la designación que le da Aristóteles– nace, abstracción hecha de sus precedentes platónicos, en unos escritos aristotélicos que la tradición designó como «escritos que vienen después de los dedicados a los problemas físicos» (tal es la significación etimológica de «meta-física»).

No obstante, el sentido mucho más significativo que la expresión «metafísica» ha cobrado –pasando a designar una ciencia que se ocupa de los principios del ente en cuanto tal, lógicamente previos a los de su especificación física– está ya implícito en los citados escritos de Aristóteles, pues el filósofo desarrolla en ellos una investigación sobre el «ente como ente»: «Hay una ciencia que estudia el ente como ente.» (Aristóteles, Metafísica, principio del libro gamma, 1003a).

2. Es hoy frecuente que la Ontología, la investigación del ente como tal, se presente en forma de teoría general del objeto. Este planteamiento, que permite recoger en él naturalmente los temas más importantes de la ontología, es adoptado en el presente curso.

Problemas cosmológicos

1. Son estos los referentes a la realidad física. Pero no coinciden con los problemas considerados habitualmente por las ciencias particulares de la naturaleza, y ello en razón del carácter fundamental de la filosofía.

En nuestro conocimiento del mundo externo van implicados conceptos como «tiempo», «espacio», «cuerpo», «movimiento», que no suelen ser objeto de estudio sintético por la ciencia de la naturaleza: esta, por lo general, se limita a analizarlos. Tales análisis enriquecen sin duda nuestro conocimiento de esas realidades. Pero cuando el físico estudia esos temas no para analizarlos, sino para tratarlos sintéticamente, como fundamentos de los fenómenos, entonces está haciendo filosofía. Esto ha ocurrido con algunos grandes físico-teóricos y matemáticos de nuestra época, a los cuales sólo los prejuicios académicos impiden considerar públicamente como filósofos: Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Oppenheimer; cuando en el futuro se establezca la historia filosófica del siglo XX, muchos de estos hombres ocuparán en ella más amplio espacio que el de filósofos hoy célebres en el mundo académico y profesional.

2. De acuerdo con una tradición que se remonta a Aristóteles, el estudio de la Teodicea –la doctrina puramente filosófica, natural, de la Divinidad– es emprendido a continuación del de los problemas cosmológicos, con especial detenimiento en el concepto filosófico de Dios y en la consideración de los argumentos propuestos para la demostración de su existencia.

Problemas relativos a la vida espiritual

1. Se consideran por último los problemas filosóficos que plantea la zona propiamente humana de la realidad. No está esta desligada del resto, ni por tanto de su consideración filosófica desentenderse de las demás investigaciones que completan la sistemática de la filosofía.

2. Por ello, el examen de los fundamentos de la acción práctica –individual, colectiva e histórica– del hombre viene precedido de una consideración filosófica del mismo en tanto que elemento de la realidad general.

Notas

1 Por lo que hace a este último capítulo, el elenco aristotélico era mucho más rico que el de la tradición aristotélica, incluso en su versión wolffiana: en más de un lugar de las obras de ciencia literaria de Aristóteles –Poética, Retórica– se apuntan temas hondos de la vida de la cultura, tales como la función del arte, etc.

7. Opiniones sobre sus clases

Una observación de Paula Olmos (Donde no habita el olvido, p. 297): «Cuando Sacristán comenzó, a su vuelta, a dar clases de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Barcelona, su magisterio supuso una gran novedad y revuelo en un medio académico que no siempre supo apreciar su contribución y que, por otro lado, aprovechó el ideario y activismo políticos de Sacristán contra el régimen franquista, para desechar de un plumazo sus conocimientos en cualquier materia.»

7.1. Recuerdos de Josep Mercader Anglada [JMA]

JMA fue alumno de Sacristán en el último curso que pudo impartir en la Facultad de Económicas antes de su expulsión. Profesor suyo en primero de carrera, nada sabía de él hasta entonces. No volvió a verle después.

JMA no recuerda bien el nombre de la asignatura que impartió; los estudiantes la llamaban simplemente Filosofía (por ‘Fundamentos de Filosofía’). Sacristán les informó el primer día de clase que dedicaría el curso a la lógica formal y a la epistemología. «A él le serviría para no complicarse la vida y a nosotros para activar el cerebro.» Justificó la utilidad que podía tener el aprendizaje de la lógica en su formación como economistas, como científicos sociales, y añadió que la lógica formal era un campo de la filosofía poco susceptible de tendencias ideológicas y que, por consiguiente, «esperaba no poder ser acusado por nadie de desvaríos en sus explicaciones en clase». JMA coligió que Sacristán había podido tener problemas en cursos anteriores. A él, aprender algo de lógica le atraía suficientemente, «con un profesor, con problemas con las autoridades, todavía más.»

A principios de los 60’, en los últimos cursos de Bachillerato, los estudiantes barceloneses de familias antifranquistas se habían ido reconociendo. En su caso, se trataba de un antifranquismo catalanista. Aparte de los estudiantes formados en las distintas teorías políticas del momento y de los que militaban en grupos políticos y sindicales clandestinos, al resto del estudiantado le unía un sentimiento básico, esencial: la lucha contra el régimen dictatorial del franquismo.

La asignatura que impartía Sacristán era entonces obligatoria para todos los matriculados en primer curso. Todas las asignaturas lo eran. JMA recuerda que eran bastante más de cien los estudiantes matriculados. Sus clases estaban siempre llenas a rebosar, a menudo con alumnos sentados en los escalones de los pasillos. A pesar de que él se saltaba «olímpicamente todas las clases, ¡en el bar de la facultad se aprendía más!», y que dejó la carrera de Económicas dos años después, no faltó nunca a las clases de Fundamentos. Llegaba antes de la hora para no tener que sentarse en los pasillos o en la misma tarima. A pesar de la masificación, no había barullo: «en sus clases el silencio era total, la atención completa. Todos tomábamos apuntes como si nos fuera la vida en aquella asignatura.»

Un día una estudiante se mareó. Probablemente, por el sofoco de tanta gente apretujada. Antes de darse cuenta de lo que sucedía, vio que Sacristán se interrumpía de repente, saltaba de la tarima al suelo por encima de los alumnos allí sentados, y se acercaba a la segunda o tercera fila para interesarse por ella. Entre él y algunos estudiantes acompañaron a la joven fuera del aula, «y aún después nos tuvo un buen rato aguardando», hasta que regresó a la pizarra y les comunicó que su compañera estaba bien, que no había pasado nada. «Yo ya conocía al Sacristán maestro, aquel día conocí a Sacristán como persona» afirma JMA.

JMA conoció todavía mejor a su profesor de Fundamentos cuando realizaron un examen parcial de la asignatura. En la siguiente clase, Sacristán se presentó con todos los exámenes «magnífica y concienzudamente corregidos». Antes de devolverlos, una práctica más que infrecuente en aquellos años, les indicó que aquella prueba debería servir como un balance entre lo que ellos habían asimilado y su percepción previa de ello. «Comentó lo que creía válido como repuesta a cada una de las cuestiones planteadas y, antes de repartir los exámenes, nos hizo un breve comentario personal, en voz alta, ¡uno por uno!». Si alguien prefería que no lo hiciera, «podíamos indicárselo con un simple gesto. Pero nos pidió, eso sí, que fuéramos atendiendo a todas aquellas observaciones porque, aunque no fueran dirigidas a todos, también nos podían ser de utilidad.»