La contribución de África a la economía y las creencias de la Europa del capitalismo primitivo

Walter Rodney

A su vez, muestra cómo África contribuyó, en proporciones muy subestimadas, al desarrollo de Europa. Basándose en esta demostración, W. Rodney evoca algunos modelos políticos que permitirían la justicia social en el continente africano. Este extracto se centra más específicamente en la esclavitud y las relaciones entre capitalismo y racismo, cuestiones que vuelven a ser muy debatidas en el ámbito francófono.

Los beneficios que Europa obtuvo de su control del comercio mundial son bastante conocidos, aunque es curioso que el tratamiento de la importante contribución de África al desarrollo europeo se reserve generalmente a obras dedicadas específicamente a este tema, ya que la economía europea suele ser analizada por los investigadores independientemente del resto. Los economistas europeos del siglo XIX, por su parte, no se hacían ilusiones sobre las interconexiones entre sus economías nacionales y el mundo en su conjunto. John Stuart Mill, portavoz del capitalismo británico, dijo de Inglaterra que «difícilmente se puede considerar el comercio con las Indias Occidentales como exterior, ya que se parece más al intercambio entre la ciudad y el campo». Con la frase «comercio con las Antillas», Mill se refería al comercio entre África, Inglaterra y las Antillas, ya que sin mano de obra africana, las Antillas no tenían ningún valor. Karl Marx también comentó la forma en que los capitalistas europeos habían vinculado África, las Antillas y América Latina al sistema capitalista; y como crítico mordaz del capitalismo, Marx llegó a afirmar que lo que era beneficioso para los europeos se obtenía a costa de un sufrimiento indecible para los africanos y los indios americanos. Marx señaló que

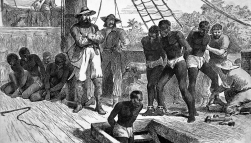

el descubrimiento de oro y plata en América, la eliminación, reducción a la esclavitud o sepultamiento en las minas de la población indígena, la transformación de África en una coto de caza comercial para la caza de pieles negras marcaron el amanecer de la era de la producción capitalista.

Se han realizado algunos intentos de cuantificar los beneficios monetarios reales que obtuvieron los europeos en el comercio de esclavos. El alcance real de estas ganancias no es fácil de establecer, pero fueron fabulosas. John Hawkins hizo tres viajes a África occidental en la década de 1560 y secuestró a africanos para venderlos a los españoles en América. A su regreso a Inglaterra después de su primera expedición, su beneficio fue tan considerable que la reina Isabel quiso participar en su siguiente expedición; para ello le proporcionó un barco llamado El Jesús. Hawkins partió en el Jesus para traer más africanos y regresó a Inglaterra con tales dividendos que la reina Isabel lo ennobleció. Hawkins eligió como escudo de armas la representación de un africano encadenado. Por supuesto, hubo inevitablemente viajes que fracasaron, barcos negreros que se perdieron en el mar. A veces el comercio en África era rentable, mientras que en otras ocasiones el beneficio obtenido en América era realmente sustancial. Ajustando los altibajos, el nivel de beneficios debía ser suficiente para justificar una participación continua en esta forma particular de comercio durante siglos. Algunos académicos burgueses han intentado sugerir que el comercio de esclavos no generaba ingresos monetarios significativos. ¡Quieren hacernos creer que estos empresarios, a los que elogian en otros contextos como héroes del desarrollo capitalista, eran tan estúpidos en lo que respecta a la esclavitud y el tráfico de esclavos que se dedicaron voluntariamente durante siglos a este arriesgado negocio! Este tipo de argumento no requiere ningún tipo de consideración, excepto para demostrar la capacidad de distorsión del pensamiento que los investigadores de esta clase son capaces de desplegar. Aparte de la acumulación de capital, el comercio con África produjo también muchos otros estímulos para el crecimiento de Europa.

Extraído por los africanos, el oro y la plata de América Central y del Sur desempeñaron un papel crucial para satisfacer la necesidad de liquidez de una economía monetaria capitalista en expansión, mientras que el oro africano ayudó a los portugueses a financiar más expediciones para cruzar el Cabo de Buena Esperanza y llegar a Asia a partir del siglo XV. El oro africano también fue la principal fuente de suministro para acuñar la moneda holandesa en el siglo XVII, lo que ayudó a Ámsterdam a convertirse en la capital financiera de Europa en la misma época; no es casualidad que la nueva moneda de oro emitida por los ingleses en 1663 se llamara «guinea». La Enciclopedia Británica explica que la guinea era «una moneda de oro que circuló durante un tiempo en el Reino Unido. Se acuñó por primera vez en 1663, durante el reinado de Carlos II, con oro importado de la costa de Guinea, en África occidental, por una compañía mercante fletada por la Corona británica, de ahí su nombre».

Durante los siglos XVII y XVIII y la mayor parte del XIX, la explotación de África y el trabajo africano fueron una fuente continua de acumulación de capital reinvertido en Europa occidental. La contribución africana al crecimiento capitalista europeo se extendió a sectores tan vitales como el transporte marítimo, los seguros, la creación de empresas, la agricultura capitalista, la tecnología y la fabricación de maquinaria. Los efectos fueron tan amplios que muchos de ellos escapan al conocimiento del público. Por ejemplo, la industria pesquera de Saint-Malo se reactivó gracias a la apertura de los mercados de las plantaciones esclavistas francesas; mientras que los portugueses en Europa dependían en gran medida de las tinturas de índigo, de la madera de cam y de Brasil o incluso de la cochinilla, todas ellas traídas de África o América.

El arrastre de África a la órbita de Europa Occidental aceleró el desarrollo tecnológico de esta última. La evolución de la construcción naval entre los siglos XVI y XIX fue, por ejemplo, una consecuencia lógica de su monopolio sobre el comercio marítimo en ese período. Los norteafricanos estaban entonces encerrados en el Mediterráneo, y aunque fueron ellos a quienes los europeos tomaron prestados inicialmente una gran cantidad de instrumentos de navegación, ya no hicieron avances notables en este campo. Cuando la ventaja inicial de los europeos no fue suficiente para asegurar su supremacía, socavaron deliberadamente los esfuerzos de otros pueblos. La marina india, por ejemplo, sufrió por la aplicación rígida de las leyes de navegación inglesas. Sin embargo, los gastos derivados de la construcción de nuevos y mejores barcos europeos se cubrieron con los beneficios del comercio ultramarino con la India y África. Los holandeses fueron pioneros en la mejora de las carabelas que habían permitido a portugueses y españoles cruzar el Atlántico, y fueron las sucesivas compañías comerciales holandesas, que operaban en Asia, África y América, las que iniciaron nuevos experimentos. En el siglo XVIII, los británicos se basaron en los conocimientos neerlandeses para superarlos, utilizando el Atlántico como laboratorio. Se suele decir que el comercio de esclavos fue el campo de entrenamiento de los marineros británicos. Probablemente sea más importante señalar que el comercio atlántico fue el estimulador de los constantes avances de la tecnología naval.

En Europa, el rasgo más espectacular relacionado con el comercio africano fue el auge de las ciudades portuarias, en particular Bristol, Liverpool, Nantes, Burdeos y Sevilla. Directa o indirectamente conectados a estos puertos, a menudo surgieron centros manufactureros, dando origen a la revolución industrial. En Inglaterra, el condado de Lancashire fue el primer centro de la revolución industrial y su avance económico dependía en primer lugar del puerto de Liverpool y de su crecimiento, basado en el comercio de esclavos.

Eric Williams documenta con precisión los vínculos entre la esclavitud y el capitalismo en el crecimiento de Inglaterra en su famoso libro Capitalismo y esclavitud. Williams ofrece una imagen clara de los numerosos beneficios que Inglaterra obtuvo del comercio y la explotación de esclavos, y ha identificado los nombres de varias personalidades y empresas capitalistas que se beneficiaron de ello. Un ejemplo notable nos lo proporcionan David y Alexander Barclay, activos en el comercio de esclavos a partir de 1756 y que posteriormente utilizaron su botín para crear el banco Barclays. Lloyds experimentó una evolución similar: una pequeña cafetería londinense se convirtió en uno de los bancos y aseguradoras más grandes del mundo, después de obtener sus ganancias del comercio y la esclavitud. Y luego está James Watt, quien expresó su eterna gratitud a los propietarios de esclavos antillanos por financiar directamente su famosa máquina de vapor y llevarla del tablero de dibujo a la fábrica.

Cualquier estudio detallado del capitalismo y la esclavitud franceses mostraría un panorama similar, ya que durante el siglo XVIII las Antillas representaban el 20 % del comercio exterior de Francia, mucho más que todo África en el presente siglo. Obviamente, para un Estado europeo, los beneficios no siempre eran proporcionales a las cantidades invertidas en el comercio atlántico. Los enormes beneficios de las iniciativas portuguesas en ultramar pasaron rápidamente a manos de las naciones capitalistas occidentales más desarrolladas, y en particular a Alemania, junto con Inglaterra, los Países Bajos y Francia, que proporcionaban a Portugal el capital, los barcos y las mercancías de comercio.

El comercio procedente del continente africano contribuyó en gran medida a reforzar los vínculos transnacionales dentro de la economía de Europa occidental, teniendo en cuenta que lo que se producía en América era consecuencia del trabajo africano. Las maderas tintóreas brasileñas, por ejemplo, se reexportaban desde Portugal al Mediterráneo, al Mar del Norte y al Báltico, y penetraron en la industria textil continental en el siglo XVII. El azúcar del Caribe se reexportaba desde Inglaterra y Francia a otras partes de Europa, hasta el punto de que Hamburgo, en Alemania, se había convertido en el mayor centro de refinado de azúcar en la primera mitad del siglo XVIII. Alemania suministraba productos manufacturados a Escandinavia, los Países Bajos, Inglaterra, Francia y Portugal para que los revendieran en África. Inglaterra, Francia y los Países Bajos consideraban necesario intercambiar diversos tipos de productos para negociar mejor con los africanos el oro, los esclavos y el marfil. Los financieros y comerciantes de Génova eran las potencias que estaban detrás de los mercados de Lisboa y Sevilla; mientras que los banqueros holandeses desempeñaban un papel similar con respecto a Escandinavia e Inglaterra.

Hacia el siglo XV, fue en Europa occidental donde más claramente se vio que el feudalismo estaba dejando paso al capitalismo (en Europa oriental, el feudalismo siguió siendo poderoso hasta el siglo XIX). Los campesinos fueron expulsados de las tierras en Inglaterra y la agricultura avanzó desde un punto de vista tecnológico, produciendo alimentos y fibras para sostener a una población más numerosa y permitir el funcionamiento de las industrias de la lana y el lino en particular. La base tecnológica de la industria, así como su organización social y económica, se vieron transformadas. El comercio africano aceleró diferentes aspectos, como se ha señalado anteriormente, y en particular la integración de Europa occidental. Por ello, la relación con África contribuyó no solo al crecimiento económico (una dimensión cuantitativa), sino también al desarrollo real, en el sentido de una mayor capacidad de expansión e independencia. Si hablamos del comercio europeo de esclavos, debemos mencionar a los Estados Unidos, no solo porque su población dominante era inicialmente europea, sino también porque Europa transfirió sus instituciones capitalistas más completamente a América del Norte que a cualquier otro lugar y estableció allí una poderosa forma de capitalismo, después de haber eliminado a la población indígena y explotado la fuerza de trabajo de millones de africanos. Al igual que otros lugares de la Nueva Mundo, las colonias americanas de la Corona británica se utilizaron como medios de acumulación de capital antes de reinyectarlo en Europa. Pero las colonias del norte también tuvieron acceso directo a los beneficios de la esclavitud practicada en América del Sur y en las Antillas británicas y francesas. Al igual que en Europa, los beneficios obtenidos gracias a la esclavitud y al tráfico de esclavos beneficiaron en primer lugar a los puertos comerciales y a las zonas industriales, lo que significaba principalmente la costa noreste conocida como Nueva Inglaterra, así como el estado de Nueva York. El panafricanista W. E. B. Du Bois, en un estudio sobre el tráfico de esclavos en Estados Unidos, citó un informe de 1862:

La cantidad de personas involucradas en el comercio de esclavos y la cantidad de capital involucrado exceden nuestra capacidad de cálculo. La ciudad de Nueva York ha sido hasta ahora el principal puerto del mundo para este infame comercio; aunque las ciudades de Portland y Boston la secundaban en esta distribución.

Hasta mediados del siglo XIX, el desarrollo económico estadounidense dependía directamente del comercio exterior, en el que la esclavitud era un elemento fundamental. En la década de 1830, la mitad del valor de todas las exportaciones de Estados Unidos correspondía a la producción de algodón por parte de los esclavos. Además, en el caso de las colonias estadounidenses del siglo XVIII, se puede observar de nuevo que África contribuyó de muchas maneras, una cosa llevando a la otra. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra, el comercio con África, Europa y las Antillas de esclavos y productos derivados de la esclavitud proporcionó cargamentos para la marina mercante, estimuló el crecimiento de la industria naval, permitió construir ciudades y utilizar sus bosques, pesquerías y suelos de manera más eficiente. De hecho, el transporte de mercancías entre las colonias esclavistas de las Antillas y Europa fue el origen de la emancipación de las colonias americanas de la tutela británica, y no es casualidad que la lucha por la independencia de Estados Unidos comenzara en la principal ciudad de Nueva Inglaterra, Boston. En el siglo XIX, el vínculo con África siguió desempeñando un papel indirecto en la evolución de la política estadounidense. En primer lugar, los beneficios de las actividades esclavistas iban a parar a las arcas de los partidos políticos, pero lo que es más importante, el estímulo africano y la mano de obra negra desempeñaron un papel vital en la extensión del control europeo sobre el territorio actual de los Estados Unidos, tanto en el Sur como en el «Salvaje Oeste», donde trabajaban muchos vaqueros negros.

La esclavitud fue útil para la acumulación primitiva de capital, pero era demasiado rígida para el desarrollo industrial. A los esclavos se les proporcionaban herramientas toscas e irrompibles, lo que retrasaba el desarrollo capitalista de la agricultura y la industria. Por eso el norte de Estados Unidos obtuvo beneficios industriales mucho mayores de la esclavitud que el sur, que, sin embargo, contaba con instituciones esclavistas en su territorio; y, en definitiva, se dio un nuevo paso durante la Guerra de Secesión, cuando los capitalistas del Norte lucharon para poner fin a la esclavitud dentro de las fronteras de los Estados Unidos, de modo que el país en su conjunto pudiera alcanzar una etapa capitalista más avanzada.

De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, las relaciones esclavistas en el Sur se habían vuelto contradictorias con la expansión de la base productiva de los Estados Unidos en su conjunto, y se produjo una violenta confrontación antes de que se generalizaran las relaciones capitalistas de trabajo legalmente libres. Europa había mantenido la esclavitud en lugares geográficamente alejados de la sociedad europea; y así, dentro de la propia Europa, las relaciones capitalistas se desarrollaron sin que la esclavitud en América fuera perjudicial para ellas. Sin embargo, también en Europa llegó un momento en que los principales Estados capitalistas consideraron que el tráfico y la utilización de la mano de obra de los esclavos en América ya no redundaban en interés de su desarrollo futuro. Gran Bretaña tomó esta decisión a principios del siglo XIX, seguida pronto por Francia.

Dado que el capitalismo, como cualquier modo de producción, es un sistema total que implica un aspecto ideológico, es necesario centrarse también en los efectos que los vínculos con África tuvieron en el desarrollo de las ideas dentro de la superestructura de la sociedad capitalista europea. En este ámbito, el rasgo más llamativo es, sin duda, el auge del racismo como elemento ampliamente difundido y profundamente arraigado en el pensamiento europeo. La función de la esclavitud en la promoción de los prejuicios y la ideología racistas se ha estudiado detenidamente en algunos contextos, especialmente en Estados Unidos. El hecho es que ningún pueblo puede esclavizar a otro durante siglos sin obtener una noción de superioridad, y cuando el color u otras características físicas de esos pueblos eran lo suficientemente diferentes, era inevitable que el prejuicio adoptara una forma racista. Incluso dentro de África, lo mismo puede decirse de la provincia del Cabo en Sudáfrica, donde los hombres blancos han establecido su superioridad militar y social sobre los no blancos desde 1650.

Sería un poco descarado afirmar que todos los prejuicios de color y raza en Europa se derivan de la esclavitud de los africanos y de la explotación de los pueblos no blancos en los primeros siglos del comercio internacional. El antisemitismo estaba arraigado en Europa desde hacía aún más tiempo, y siempre hay un elemento de sospecha e incomprensión cuando se encuentran pueblos de diferentes culturas. Sin embargo, se puede afirmar sin reservas que el racismo blanco que acabó impregnando el mundo era parte integral del modo de producción capitalista. La cuestión no era cómo trataba tal individuo blanco a tal individuo negro. El racismo de Europa fue un conjunto de generalizaciones y suposiciones, sin ninguna base científica, pero racionalizadas en todas las esferas, desde la teología hasta la biología.

A veces se comete el error de pensar que los europeos esclavizaron a los africanos por motivos racistas. Los terratenientes y los buscadores de minas europeos esclavizaron a los africanos por motivos económicos, para explotar su fuerza de trabajo. De hecho, habría sido imposible abrirse camino en la Nueva Mundo y convertirla en una fuente constante de riqueza sin el trabajo africano. No había alternativas: la población estadounidense (india) había sido prácticamente erradicada y los europeos eran en ese momento demasiado pocos para poder poblar ellos mismos el extranjero. Posteriormente, al volverse completamente dependientes del trabajo africano, los europeos, tanto en su país como en el extranjero, se vieron en la necesidad de racionalizar esta explotación en términos racistas. La opresión sigue lógicamente a la explotación, como para garantizarla. La opresión del pueblo africano sobre una base puramente racial acompañó, reforzó y se volvió indistinta de la opresión económica. El famoso panafricanista y también marxista C. L. R. James señaló un día que:

La cuestión racial es subsidiaria de la cuestión de clase en política y pensar en el imperialismo en términos de raza es desastroso. Pero descuidar el factor racial como algo simplemente fortuito es un error que no es menos grave que convertirlo en fundamental.

Podemos añadir que en el siglo XIX el racismo blanco se había institucionalizado tanto en el mundo capitalista (y en particular en los Estados Unidos) que a veces era incluso más importante que la maximización de los beneficios como motivo de opresión de los negros.

A corto plazo, el racismo europeo no pareció hacer ningún daño a los propios europeos, que utilizaron estas ideas erróneas para justificar su continua dominación sobre los pueblos no blancos en la época colonial. Pero la proliferación internacional de ideas racistas sectarias y no científicas estaba destinada a tener consecuencias negativas a largo plazo. Como siempre se recoge lo que se siembra, durante el nazismo los europeos acabaron metiendo a millones de sus propios hermanos judíos en hornos crematorios. Este tipo de comportamientos en el seno de la «democracia» europea no son tan extraños como a veces se nos quiere hacer creer. Siempre ha existido un conflicto entre el desarrollo de ideas democráticas en Europa y las prácticas autoritarias y despiadadas de los europeos hacia los africanos. Cuando la Revolución Francesa proclamó «libertad, igualdad y fraternidad», no se refería a los africanos negros que Francia esclavizaba en las Antillas y el Océano Índico. Francia llegó a combatir los esfuerzos de emancipación de estos pueblos y los líderes de su revolución burguesa declararon claramente que no la habían hecho en nombre de la humanidad negra.

Tampoco es cierto que el capitalismo sea el origen de la democracia, ni en su país, ni en Europa, ni en ningún otro lugar. En Europa, inició una discusión o cierta retórica de la libertad, pero se limitó a la burguesía y nunca afectó a los trabajadores oprimidos; y el trato a los africanos sin duda ha hecho de tal hipocresía una costumbre de la vida europea, especialmente dentro de la clase dirigente. ¿Cómo explicar si no el hecho de que la Iglesia cristiana participara plenamente en el mantenimiento de la esclavitud mientras hablaba de salvar almas? Es en Estados Unidos donde la hipocresía alcanza su apogeo. El primer mártir de la guerra de liberación nacional estadounidense contra los colonos británicos en el siglo XVIII fue un descendiente de africanos, Crispus Attucks; y tanto los africanos libres como los esclavos desempeñaron un papel central en los ejércitos de Washington. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos permitió la continuación de la esclavitud de los africanos. En épocas recientes, algunos liberales se han preocupado de que los Estados Unidos sean capaces de cometer crímenes de guerra, como los perpetrados en My Lai, Vietnam. Pero el hecho es que My Lai comenzó con la esclavitud de africanos e indios americanos. El racismo, la violencia y la brutalidad han sido concomitantes con el sistema capitalista desde que se extendió hacia el exterior, en los primeros siglos del comercio internacional.

Fuente: Contretemps, 28 de febrero de 2025 (https://www.contretemps.eu/afrique-economie-europe-capitalisme-primitif/)

Imagen de portada: «Los ingleses comunican a los africanos el Tratado de Paz de las Potencias Aliadas del 20 de octubre de 1815 sobre la abolición del comercio de negros». © Biblioteca Nacional de Francia, Wikimedia Commons, by-sa CC0