Las medidas coercitivas unilaterales y la guerra contra las mujeres

Vijay Prashad

Queridas amigas y amigos,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

En 1945, cuando se redactó la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sus autoras y autores, así como quienes la aprobaron por primera vez, elaboraron cuidadosamente un lenguaje para abordar los conflictos armados en el mundo. Entre la firma de la Carta en junio y su entrada en vigor en octubre, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas: Hiroshima, el 6 de agosto, y Nagasaki, el 9 de agosto. Es difícil digerir el hecho que, mientras se formalizaba el solemne preámbulo de la Carta, que se proponía “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”, las fuerzas armadas de Estados Unidos se preparaban para destruir dos ciudades en un país que ya estaba al borde de la rendición.

No obstante, las y los autores de la Carta reflexionaron largo y tendido sobre el problema de los Estados beligerantes y elaboraron el Capítulo VII, que esboza dos enfoques para prevenir la guerra. El primer enfoque consistía en utilizar tantos métodos no militares como fuera posible (Artículo 41) antes de que las Naciones Unidas pudieran autorizar la violencia contra un Estado beligerante (Artículo 42). La Carta señalaba que el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) “podrá decidir” pedir “la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de los medios de comunicación ferroviarios, marítimos, aéreos, postales, telegráficos, radioeléctricos y de otro tipo, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas”. La única vez que el CSNU ha utilizado todo el peso del Artículo 41 ha sido contra el gobierno racista de Rodesia del Sur desde 1968 (Resolución n° 253 del CSNU ) hasta 1979 (Resolución n° 460 del CSNU), con un uso casi completo del artículo contra Irak desde 1990 hasta 2003 y contra Yugoslavia desde 1992 hasta 1995. Lo más importante de esta resolución es que el uso de sanciones (palabra que no aparece en la Carta) debe ser autorizado por el CSNU. Un Estado puede aplicar sus propias sanciones a otro Estado en una disputa bilateral, pero no puede obligar legalmente a otros Estados a acatarlas. Hacerlo es una violación de la Carta de la ONU.

Este último punto es pertinente porque Estados Unidos impone actualmente medidas coercitivas unilaterales, comúnmente denominadas sanciones, contra unos 40 países, sin mandato del CSNU. Estas han ido en aumento: de 2000 a 2021, el último período examinado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el número de sanciones estadounidenses aumentó en un notable 933 %. La razón por la que las sanciones estadounidenses son ilegales es que Estados Unidos castiga y penaliza a terceros países que las violan y realizan transacciones comerciales normales con los países sancionados. Serían legales si fueran meramente bilaterales. Dado que Estados Unidos se encuentra en el centro del sistema financiero internacional (con el dólar, el sistema mundial de pagos SWIFT y su poder de veto en el Fondo Monetario Internacional), puede asfixiar a países que, de otro modo, podrían compensar la pérdida de comercio con Estados Unidos comerciando con el resto del mundo.

El uso de la palabra “asfixiar” no es inocente. Es importante entender cómo funcionan estas sanciones: hay sanciones primarias a países objetivo; sanciones secundarias a empresas o países que comercian con el país objetivo; y sanciones terciarias a empresas o países que se enfrentan a sanciones secundarias. Esto es interminable. Es lo que ha asfixiado a Cuba desde 1962. Un estudio tras otro demuestran que perjudican a las personas más pobres de las sociedades atacadas. Son tan “selectivas” como las “bombas inteligentes” que destruyen barrios enteros y acaban con familias completas. La diferencia entre estas medidas coercitivas unilaterales (MCU) y una guerra con bombas es ciertamente grande, ya que estas últimas son mucho más destructivas para la infraestructura material del país objetivo, pero la esencia del asalto es la misma: dos formas de guerra, una con la dureza de los bloqueos y otra con la saña de las bombas. A veces, las personas en el poder reconocen abiertamente la devastación. Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue consultado en 2019 por Matt Lee, de Associated Press, sobre las MCU impuestas a Venezuela, Pompeo respondió: “El círculo se está estrechando. La crisis humanitaria aumenta cada hora. […] Se puede ver el creciente dolor y sufrimiento que padece el pueblo venezolano”. ¿Qué hacen estas MCU ilegales? Crean dolor y sufrimiento.

Tenemos sobradas pruebas del impacto de las medidas coercitivas unilaterales ilegales en la sociedad. Desde que asumió el cargo en 2020, Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, ha elaborado un importante corpus de trabajo que documenta los efectos de las MCU desde Siria hasta Venezuela. En 2021, Douhan declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el impacto de las MCU “es especialmente grave para los grupos vulnerables”, entre ellos mujeres y niños, así como “pueblos indígenas, personas con discapacidad, refugiados, desplazados internos, migrantes, personas que viven en la pobreza, ancianos, personas afectadas por enfermedades graves y otras que enfrentan desafíos particulares en la sociedad”.

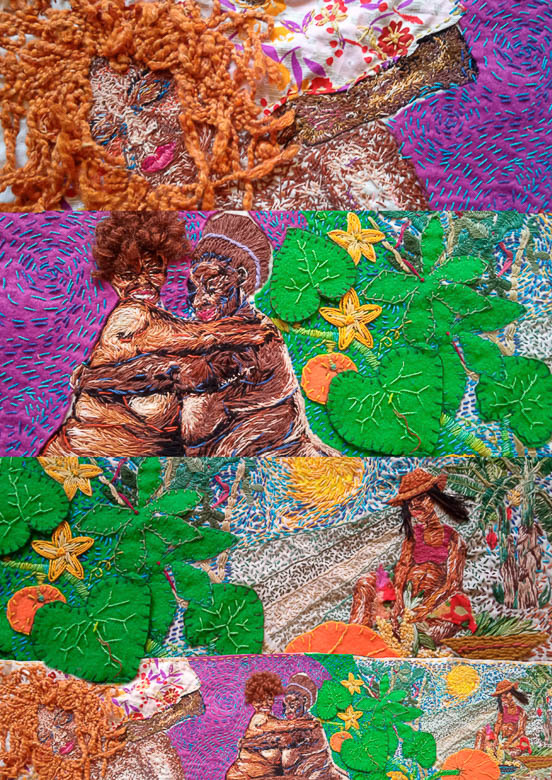

Tenemos sobradas pruebas del impacto de las medidas coercitivas unilaterales ilegales en la sociedad. Desde que asumió el cargo en 2020, Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, ha elaborado un importante corpus de trabajo que documenta los efectos de las MCU desde Siria hasta Venezuela. En 2021, Douhan declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el impacto de las MCU “es especialmente grave para los grupos vulnerables”, entre ellos mujeres y niños, así como “pueblos indígenas, personas con discapacidad, refugiados, desplazados internos, migrantes, personas que viven en la pobreza, ancianos, personas afectadas por enfermedades graves y otras que enfrentan desafíos particulares en la sociedad”.Nuestro último dossier, Guerra imperialista y resistencias feministas en el Sur Global (marzo de 2025), pone de relieve el uso de las MCU para atacar a Estados y sociedades que, por su propia existencia, desafían al Norte Global. Nuestro estudio sobre el impacto de las MCU refleja lo que Douhan descubrió en 2021: estos mecanismos golpean duramente a los grupos más vulnerables. Estos grupos, los “vulnerables”, lideran la lucha contra las MCU: lejos de estar indefensos, están a la vanguardia de la movilización y la resistencia contra la crueldad de la guerra híbrida.

Este dossier se centra en gran medida en Venezuela, donde hablamos con líderes de organizaciones campesinas y obreras como la Organización Heroínas sin Fronteras y la Asamblea Viviendo Venezolanos Jorge Rodríguez Padre. Forzadas a mantener unidas a familias en apuros debido a la atrocidad de las MCU y a las obligaciones patriarcales que recaen principalmente sobre las mujeres en el trabajo de reproducción social, obreras y campesinas formaron una variedad de grupos de ayuda mutua como forma de construir poder político en su sociedad. Cuando no disponían de agua corriente, medicinas o incluso alimentos, crearon colectivos de clínicas y bancos de alimentos que contaban con cierto apoyo estatal, pero que en gran medida eran obra de las propias mujeres.

En diciembre de 2021, visité la Comuna de Altos de Lídice, donde me reuní con un grupo de mujeres que se habían organizado para hacer frente a las dificultades de la pandemia de COVID-19. La comuna está formada por más de 6.000 personas organizadas en ocho consejos comunales. Construidas sobre asambleas democráticas, las comunas venezolanas son concebidas como espacios locales de autogobierno y elementos básicos para la construcción del socialismo. Movilizar a la población, en lugar de resolver los problemas burocráticamente, forma parte de su filosofía. Las mujeres que conocí ese día me hablaron de la clínica que habían creado, que atraía a médicos de los hospitales cercanos para ofrecer consultas y medicinas gratuitas (enviadas a través de las conexiones que habían establecido con un hospital en Chile). Las mujeres dirigían este trabajo; “utilizamos a los hombres”, dijo en broma una líder del grupo, Alejandra Trespalacios. Una de sus campañas más conmovedoras y eficaces fue un arepazo, en el que se distribuyeron arepas (una especie de empanada de harina de maíz redonda y rellena) a las personas más vulnerables de la comunidad. Pesaban a los niños y a los ancianos cada tres meses y entregaban una arepa a cualquiera que estuviera por debajo de su peso como símbolo de su compromiso con cada persona de la comunidad. Los datos les permitían saber dónde canalizar la ayuda alimentaria en el barrio. “Estos son tiempos de lucha”, dijo Trespalacios. El arepazo formó parte de la lucha de la comuna contra la desnutrición y el hambre.

Al mismo tiempo, nuestro dossier señala que también debe reflexionarse seriamente sobre cómo el género “refuerza la división sexual del trabajo político” en esfuerzos tan importantes como estos. “Aunque las mujeres tienen una presencia y un liderazgo importantes en la organización comunitaria, esto no se extiende necesariamente a otras esferas de la representación política y la gestión del Estado”. La lucha para garantizar que las mujeres líderes pasen del nivel comunitario a una mayor responsabilidad y poder, es parte de la lucha esencial de las mujeres de la clase obrera y campesina.

A los 12 años, Olga Luzardo (1916-2016) se unió a un grupo marxista en la ciudad noroccidental de Maracaibo. En 1931, se convirtió en una de las fundadoras del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Una joven Luzardo enseñó en la Escuela Ho Chi Minh del PCV y llevó su “escuela ambulante” por toda Venezuela para llevar el marxismo al pueblo. En 1937 participó en el Congreso de Mujeres de Venezuela, surgido de los grupos culturales femeninos del PCV. Detenida durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Luzardo se exilió en la Unión Soviética y regresó a Venezuela en 1958. Tuvo varios seudónimos, como “Jorge”, que utilizó en su lucha contra la burguesía venezolana, y “Petrovna”, inspirado en la Revolución de Octubre, nombre con el que se forjó una reputación como periodista y poeta en su afán por crear un nuevo lenguaje para la rebelión. Durante su estancia en la cárcel entre 1950 y 1952, escribió los poemas que más tarde aparecerían en la colección Huellas frescas (1998), uno de los cuales insta a su hija Iguaraya Pérez, y en realidad a todas las niñas, a ser una “soldado”, una luchadora por la justicia:

Hija mía: yo quiero que seas soldado.

Que la sangre tuya bañe las banderas

de muchos colores que ondulan al mundo

si por nuestra causa se hace necesario.

Que la paz, imposible entre tanto

que hayan patrias y existan fronteras,

no te encuentre nunca, soñando inactiva

y sin un buen fusil a la espalda.

Porque el día en que todos nosotros

tengamos un arma y un deseo de vida distintos,

será toda la tierra una sola patria.

Para que haya la paz, es preciso, hija mía,

que los pobres del mundo tomen las armas.

Y por esto, yo quiero que seas soldado.

Cordialmente,

Vijay

Fuente: Instituto Tricontinental de Investigación Social, Boletín 12 (2025), 20 de marzo de 2025 (https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-resistencia-feminista-guerra-economica/)