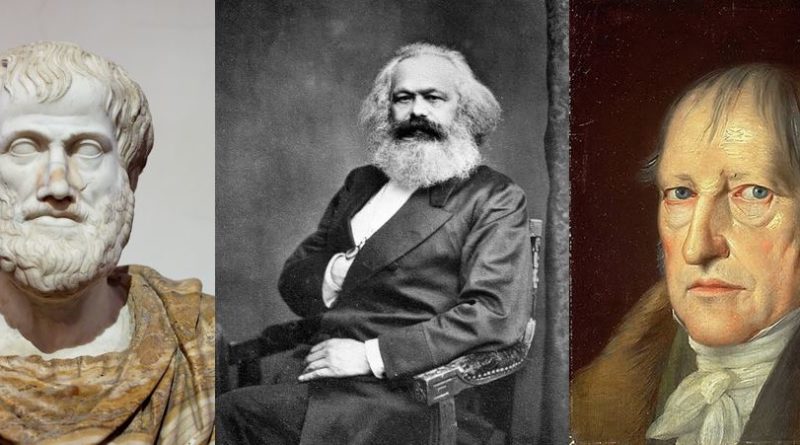

Marx, entre Aristóteles y Hegel

Miguel Candel

- Introducción

Tiene razón Terry Eagleton (2011: pp. 1-2) cuando dice que, si realmente hubiera dejado de tener sentido leer a Marx, ésa sería la mayor alegría que podrían tener los marxistas. En efecto, siendo generalmente reconocido que lo que Marx se proponía era mostrar el camino para la superación del capitalismo, en el momento que su empeño dejara de tener sentido querría decir que el capitalismo había sido superado realmente.

Ahora bien, ocurre que la superación del capitalismo se inserta, para Marx, en el marco más general de la emancipación del ser humano frente a toda forma de dominación. El comienzo del Manifiesto del partido comunista no puede ser más explícito al respecto: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, en que unos grupos humanos han gozado, en diferentes formas, de una posición socialmente privilegiada que les ha permitido instrumentalizar en beneficio propio la vida de otros grupos humanos. El capitalismo no sería, entonces, sino el último capítulo conocido de esa historia de opresión. La discusión, pues, podría derivar hacia la cuestión de si, más allá del capitalismo, nos esperan aún nuevos capítulos en la saga de la lucha de clases. La evolución de los primeros Estados creados a lo largo del siglo XX con el propósito confesado de superar el capitalismo parece sugerir que tal es el caso: cabrá discutir si en ellos se podía hablar, como sostenía Milovan Djilas (1963) respecto a Yugoeslavia, de la aparición de una nueva clase dominante encarnada en los cuadros dirigentes, élite que presuntamente se reproduciría al modo de una clase en sentido convencional, por herencia o por cooptación. O si, por el contrario, lo que ha surgido en esos Estados es una forma totalmente nueva de dominación en que, sin necesidad de constituir una clase propiamente dicha, los presuntos «delegados» del pueblo tienden inexorablemente a dejar de contar con el pueblo y actuar según su propia conveniencia.

No deja de tener interés precisar de qué nuevas formas no capitalistas de dominación podríamos hablar en el caso de los Estados llamados socialistas. Lo esencial, sin embargo, es saber si se trata o no de formas de dominación realmente nuevas. Se ha hablado, a este respecto, empezando por Lenin en 1921, de «capitalismo de Estado» (en el caso de Lenin, por supuesto, como fase de transición al socialismo), mientras que algunos han llegado a hablar de «neofeudalismo». Tomando pie en semejantes calificaciones, los críticos del marxismo tendrían básicamente dos opciones: a) considerar que el capitalismo es un modo de producción insuperable en su núcleo esencial, que sigue funcionando en ausencia de capitalistas individuales; b) sostener que los intentos de superación del capitalismo conducen de hecho a una regresión histórica consistente en la vuelta a formas de dominación precapitalistas, en que el poder vuelve a ejercerse al margen del mercado (siendo esta última forma de ejercicio del poder, obviamente, la característica del capitalismo, frecuentemente ―y también abusivamente, como veremos― designado como «economía de mercado»).

En definitiva, para hacer un balance honesto de la vigencia del proyecto marxista a los doscientos años del nacimiento de su fundador es preciso determinar en qué medida su filosofía de la historia permite dar razón del desarrollo histórico realmente acontecido. En el bien entendido de que, por muy paradójico que resulte, si dicha filosofía de la historia se revelara errónea, su proyecto emancipatorio, lejos de perder vigencia, la vería reduplicada.

- ¿Ser social o devenir social?

Lo primero que habría que dilucidar, seguramente, es en cuál de las disciplinas científicas actualmente reconocidas habría que incluir la obra intelectual de Marx, en la medida en que calificarla, como hemos hecho, de «filosofía de la historia» no dice lo suficiente respecto a su estatuto epistemológico: ¿sociología, economía, ciencia política? En realidad, todas ellas constituyen el cuerpo en el que Marx insufló su particular concepción de la realidad en general: su ontología. Ontología que, siguiendo a György Lukács, podemos calificar adecuadamente de «ontología del ser social» (Lukács, 1972)[1]. Y ya que mencionamos a Manuel Sacristán en la nota anterior, conviene tener presente, para arrojar luz sobre el punto que nos ocupa, su imprescindible artículo «El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia» (1980: pp. 78-79), donde leemos, por ejemplo:

Lo mejor que debe Marx a su hegelismo (sic) juvenil y a su «redescubrimiento» de Hegel en los años 1850 es la virtud característica de su trabajo intelectual, a saber, la globalidad, el programa de una comprensión completa de la realidad social, del todo social. No sólo seguidores y continuadores, sino también críticos o autores ocupados en la refutación de las principales tesis de Marx han solido reconocer en la obra de éste una eminente calidad sistemática, una teorización de alcance particularmente extenso y profundo. Lo mejor que la epistemología de Marx debe a la de Hegel es su elaboración de la sentencia del filósofo ya recordada, «lo verdadero es lo completo».

Pues bien, si algo caracteriza el pensamiento de Hegel es su concepción de la realidad como proceso. De esa concepción se deriva (y no al revés) la estipulación de la dialéctica como ley del «desarrollo» de todo lo existente («existir» es, de hecho, para Hegel desarrollarse). Como consecuencia, entonces, de su peculiar hegelianismo (presuntamente «invertido» en cuanto a la relación de determinación entre ideas y cosas), Marx concibe el ser social como intrínsecamente histórico. En Marx, pues, la expresión «filosofía de la historia» es redundante: si la filosofía es el estudio de la realidad en general y la realidad en general es intrínsecamente procesual, histórica, diciendo «filosofía» ya estamos diciendo «estudio de la historia». El filósofo marxista, pues, no trata de definir esencias, al modo platónico-aristotélico, no busca, de hecho, definiciones, sino determinaciones, como corresponde a una realidad fluyente en que, como el río de Heráclito, no podemos entrar dos veces: «El núcleo del ser se ha revelado como acontecer social» (Lukács, 1985)[2].

Claro está que, si adoptamos ese planteamiento a rajatabla, llegaremos a la decepcionante conclusión a la que, influido por el heraclitiano Crátilo, llegó Platón en relación con el mundo físico: su estudio es imposible, pues toda tesis que enunciemos al respecto dejará de ser verdadera apenas enunciada. Según eso, otro tanto deberíamos hacer los empeñados en estudiar el ser social desde planteamientos marxistas: una vez enunciada su irremediable historicidad, renunciar para siempre a tan inútil empeño, sobre todo si se lleva el concepto de dialéctica al extremo de entender la realidad como intrínsecamente contradictoria, como negándose constantemente a sí misma, destruida cada tesis por su antítesis sin llegar jamás a síntesis alguna.

Pero incluso una noción transitoria ha de poder ser válida en algún momento: no poder entrar dos veces en el mismo río no debe impedirnos entrar una vez. En la práctica, además, tal como pone en evidencia Aristóteles al estipular el carácter continuo de toda magnitud física, no hay realidades puntuales, sin espesor ninguno. Y eso vale también para la historia: no es ésta un conglomerado de instantes sin duración, sino una serie de etapas, períodos y épocas, cada una con cuerpo y grosor propios. Visto así, debería ser posible estudiar el ser social, aun convertido en devenir social, en sus diferentes etapas históricas sin que esa fuera la «historia contada por un idiota» a la que alude Macbeth en el homónimo drama shakespeariano.

- El idealismo de la praxis

Conjurado el peligro de disolución del ser social mediante el agregado de una pequeña dosis de aristotelismo al hegelianismo de Marx, dosis que sirve para aglutinar los fugaces momentos del flujo histórico en períodos dotados de consistencia propia, otro peligro, en este caso de distorsión subjetiva de la visión, acecha a quien pretenda observar la realidad con perspectiva marxista: el peligro de un constructivismo desaforado. En efecto, la precedente cita de Lukács continuaba así: «El ser puede aparecer como producto, hasta ahora inconsciente, de la actividad humana, y ésta puede a su vez aparecer como el elemento determinante de la transformación del ser» (ibid.). Por eso afirma Domenico Losurdo:

Con su insistencia en la praxis y la transformación del mundo, el pensamiento revolucionario está expuesto a lo que podríamos llamar el idealismo de la praxis. Pensemos en Fichte, que traza un paralelo entre su Doctrina de la ciencia y la enérgica acción de la Francia revolucionaria: «Así como esa nación libera al hombre de las cadenas externas, mi sistema le libera de las ataduras de las cosas en sí, de las influencias externas» (Losurdo, 2014: p. 272).

Obsérvese el brutal idealismo de quien, como Fichte, pretendía (para escándalo, por cierto, del mismísimo Kant) eliminar «las ataduras de las cosas en sí» (en la práctica, eliminar la cosa en sí tout court, es decir, cualquier realidad existente por sí misma, independientemente del acto «creador» del Yo, sujeto que ni siquiera cabría adjetivar de «humano», ya que en esa concepción no hay naturaleza humana previa que pueda condicionar la absoluta y libérrima espontaneidad del Yo). Sigue Losurdo:

Se podría decir que la presencia de Fichte y la de Hegel coexisten, en un entramado a veces contradictorio, en Marx y Engels (y en la teoría de la lucha de clases que formulan). Los dos filósofos y militantes revolucionarios se forman en unos años en que, por un lado, todavía se oyen los ecos de la revolución francesa y, por otro, ya se aprecian signos premonitorios de la revolución que en 1848 barrería la Europa continental. Una revolución que, como esperaban los dos jóvenes revolucionarios, además de las viejas relaciones feudales, acabaría poniendo en cuestión el orden burgués. Situados entre estas dos gigantescas olas de perturbaciones históricas que sacuden el mundo en sus cimientos y abren un horizonte ilimitado a la transformación revolucionaria impulsada por la lucha de clases, se comprende que los dos filósofos y militantes revolucionarios tiendan a caer también ellos en el idealismo de la praxis. En el futuro comunista imaginado por Marx y Engels, junto al antagonismo de las clases, también desaparecerían el mercado, la nación, la religión, el estado y quizá incluso la norma jurídica como tal, ya superflua a causa de un desarrollo tan prodigioso de las fuerzas productivas que permitiría la libre satisfacción de todas las necesidades, con la superación de la difícil tarea que supone distribuir los recursos. En otras palabras, es como si desaparecieran los «vínculos de las cosas en sí». No es de extrañar que el tema de la extinción del estado se asome ya en Fichte (ibid.: pp. 272-273).

Como veremos, hay en la tradición marxista, empezando por el propio Marx, intentos de atenuar ese idealismo. Pero, aparte de la explicación histórico-psicológica que apunta Losurdo (el entusiasmo despertado por las grandes transformaciones producidas en poco más de medio siglo de revoluciones en Europa y en América), subyace al optimismo histórico de Marx y Engels, como se ha señalado antes, un presupuesto filosófico fundamental, decantado a lo largo de un siglo, el que va de Giambattista Vico a Hegel y que desembocará en Darwin: el paso de una visión de la realidad como recurrente manifestación de esencias intemporales a una visión de la realidad como sucesión de formas transitorias en constante evolución. Evolución que en el caso de las sociedades humanas pasaba periódicamente por fases de brusca aceleración: las revoluciones.

Esa nueva concepción era fundamental para impugnar cualquier formación social dividida en opresores y oprimidos, mostrando que no respondía a ninguna ley natural de validez permanente. Era, en definitiva, el presupuesto básico que daba justificación a la acción de los seres humanos en pugna por su emancipación.

Pero a los doscientos años del nacimiento de Marx podemos decir que el precio pagado por la «compra» de esa concepción de la realidad social no ha sido un precio ajustado. Semejante compra, contra lo que sostienen los apologetas del naturalismo social y los creyentes en la eternidad del infierno clasista, no puede considerarse un timo: la mercancía es valiosa. Sólo que los compradores esperaban de ella más prestaciones de las que podía dar y, en su afán por arrancárselas, la han forzado hasta deformarla. La han deformado convirtiendo una razonable concepción evolutiva de la realidad, incluida la naturaleza humana, en la creencia, en gran parte rousseauniana, de que basta cambiar unos pocos parámetros en las relaciones sociales para que surja un hombre nuevo sin tara alguna. Hoy día constatamos que la fragua que había de forjarlo no era tan potente como creíamos.

Marx se curaba en salud a este respecto cuando, en fecha tan temprana como 1846, le confesaba a Pavel Annenkov:

¿Pueden los hombres elegir libremente esta o aquella forma social? Nada de eso. Supongamos un estado particular de desarrollo de las fuerzas productivas del hombre y tendremos una forma particular de comercio y de consumo. Supongamos un determinado estado de desarrollo de la producción, del comercio y del consumo y tendremos una organización correspondiente de la familia, los estamentos o las clases; en una palabra, una sociedad civil correspondiente (Marx, MEW 27: p. 452).

Esto puede sonar simplemente a determinismo economicista, como tantas veces se ha interpretado la concepción de la historia de Marx, en cuyo caso seguiríamos dentro del paradigma idealista de la autoconstrucción del ser social con arreglo, claro está, a unas leyes de desarrollo puramente internas a dicho ser. Pero no es ahí donde pone el acento Marx, sino en las constricciones externas que condicionan irremediablemente ese desarrollo social. Sigue diciendo, en efecto:

Huelga decir que los hombres no son libres de escoger sus fuerzas productivas, que son la base de toda su historia, pues toda fuerza productiva es una fuerza adquirida, producto de una actividad anterior (ibid.).

Producto, a su vez, añadiríamos nosotros, de una naturaleza que se le impone al hombre desde fuera, frente a la cual todo intento de transformación no es, inevitablemente, sino una forma de adaptación.

También Lukács, corrigiendo en este caso su optimismo fáustico de juventud, señala que, frente al peligro de idealismo objetivo (platónico) que ha fomentado durante siglos una visión esencialista atemporal de todo lo real, incluido lo social, existe el peligro opuesto de un idealismo subjetivo que prive de entidad y consistencia a lo social: «El ser social, o no se ha distinguido del ser en general, o se ha visto como algo radicalmente distinto que ya no tiene carácter de ser» (Lukács, 1984)[3].

Veamos algo más pormenorizadamente algunos de los aspectos del proyecto emancipatorio marxista que se han visto negativamente afectados por el exceso constructivista. Losurdo, en el último pasaje citado, menciona la creencia en la presunta desaparición, junto a la división en clases, del mercado, la nación, la religión, el Estado y el derecho. Nos ceñiremos al primero y a los dos últimos, cuyo tratamiento podría servir de paso para arrojar algo de luz sobre las cuestiones de la nación y la religión (aunque aquí nos abstendremos de hacerlo).

- Mercado al servicio de la economía o al revés

La demonización del mercado dentro de la tradición marxista (por no hablar ya de la anarquista) ha sido una constante difícilmente comprensible, no sólo para economistas con formación «clásica», sino para cualquiera que lea El capital sin haber sido sometido previamente a una sobredosis de marxismo vulgar. En efecto, dejemos de momento a un lado la definición, también «vulgar», de economía como «asignación de recursos limitados a fines alternativos», que en principio presupone algún mecanismo de distribución que difícilmente puede concebirse sin alguna forma de intercambio (es decir, de mercado); en el tomo primero de la obra magna de Marx queda claro que, si el capitalismo hace suyo el mercado, no es sino invirtiendo, en sentido diametralmente opuesto al normal, la relación entre los términos del intercambio: en lugar de M1―D―M2 (es decir, el dinero empleado como simple medio de intercambio de mercancías poseedoras de un valor de uso independiente de su valor de cambio), tenemos en el capitalismo el esquema D1―M―D2 (es decir, el uso de una peculiar mercancía empleada como medio de incremento del valor de cambio, o sea, del dinero, cuyo valor de uso se reduce estrictamente a su valor de cambio). En otras palabras, la transformación del dinero en capital, algo que Aristóteles, en el libro I de su Política, aun sin poseer el concepto de «capital», denomina «forma antinatural de crematística», cuyo carácter antinatural reside, según él, en que carece de límite, es decir, de cualquier objetivo fuera de sí mismo.

El hecho de que Marx suscriba en gran parte el juicio de Aristóteles debería bastar para entender, como hace nada menos que Stalin, en un texto de 1952 (Problemas económicos del socialismo en la URSS), que en términos marxistas «no se puede identificar la producción mercantil con la producción capitalista: son cosas distintas». Atinada reflexión, aunque tardía: al final de la Segunda Guerra Mundial el propio Stalin había afirmado que, de no ser por la destrucción bélica, la Unión Soviética estaría para entonces en condiciones de abolir el mercado…

Cuando los apologetas del capitalismo lo denominan eufemísticamente «economía de mercado» tienen razón en la medida en que sin mercado (concretamente, sin la circulación de una mercancía llamada fuerza de trabajo) no habría capitalismo; pero yerran (o mienten) por cuanto sin capitalismo podría haber igualmente mercado (como lo hubo durante siglos en diversos modos de producción diferentes del actual). Lo específico del capitalismo en relación con el mercado es que, en lugar de supeditar éste a la producción, como mero instrumento para la distribución de lo producido, hace exactamente lo contrario. En el fondo, consiste simplemente en reducir todo valor a valor de cambio, tal como ya vio Aristóteles. Y en consecuencia, como el uso deja de ser el fin de la economía, la producción se orienta prioritariamente al cambio, eludiendo el elemental criterio racional de ajustar la producción a las necesidades, con lo que inevitablemente el capitalismo provoca de manera recurrente lo que se conoce como «crisis de superproducción». Hay, por supuesto, una manera, profusamente empleada, de dar salida a los excedentes: crear artificialmente nuevas necesidades. La peculiar psicología humana, dotada de una potente fantasía que lleva al ser humano a trascender todos los límites impuestos por la simple percepción a la imagen de lo real, viene aquí en ayuda del capitalismo y se deja seducir fácilmente por esa herramienta fundamental del sistema que es la publicidad. Hasta tal punto hemos interiorizado la idea de que la publicidad es parte esencial de la vida social que uno de los comentarios más frecuentemente oídos a los turistas que antes de 1989 visitaban los dos sectores de Berlín era que Berlín oriental se veía «más triste» que el sector occidental, y al preguntárseles en qué lo notaban, aludían casi invariablemente a la ausencia de «anuncios».

En cualquier caso, la conversión del mercado en motor central del sistema económico capitalista, con la consiguiente desvalorización de la materialidad concreta de las cosas, de su entidad real (empezando por esa entidad que nos constituye como seres humanos, que es nuestra capacidad creativa, eso que en términos económicos se llama, un tanto reductivamente, fuerza de trabajo) no implica que para superar la aberración social en que hemos caído debamos desandar todo el camino recorrido desde el Neolítico y regresar a una economía sin excedentes, única manera efectiva de que el mercado dejara de ser realmente necesario. La otra opción, la de sustituir el mercado por la planificación total y la distribución directa, forzoso es reconocerlo, ha demostrado fehacientemente, al menos en el estadio de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado hasta ahora, que sólo logra cierto grado de eficacia si va unido al reforzamiento de los mecanismos de coerción del otro gran candidato a la extinción en el imaginario revolucionario marxista (y no digamos anarquista): el Estado.

- Estado, derecho y Estado de derecho

El ya citado Domenico Losurdo, en otra de sus obras de más impacto (2011), señala con razón que una de las causas de la enorme conflictividad interna que sacudió durante los primeros decenios a los cuadros del partido bolchevique, hasta llegar a lo que se conoce como el «gran terror» de la segunda mitad del decenio de 1930, hay que buscarla en la infantil creencia izquierdista (el adjetivo ‘infantil’ se debe, como es sabido, a Lenin, adjetivación que comparto plenamente en relación con toda clase de izquierdismo), heredada de los viejos buenos tiempos de la Primera Internacional, según la cual, puesto que el Estado es el instrumento del dominio de una clase sobre el resto, una vez derrocada dicha clase dominante, el Estado desaparecería con ella. Pues bien, el no reconocimiento de que, más allá de su mera naturaleza instrumental al servicio de un grupo de poder, el Estado es la cristalización de la normatividad a la que no puede sustraerse ninguna comunidad humana que pretenda dar un mínimo de seguridad a sus miembros, no podía dejar de tener consecuencias catastróficas como las señaladas.

Y la principal consecuencia catastrófica fue precisamente que quienes creían en la extinción del Estado como mamotreto inútil tras el triunfo del proletariado acabaron construyendo el mayor Leviatán de los tiempos modernos (con la excepción de los servicios de «inteligencia» norteamericanos). Cosa que sucedió, entre otras razones, porque la creencia de que hacían justamente lo contrario debió de desactivar sus alarmas intelectuales. Dicho sea sin dejar de reconocer las garantías y ventajas materiales que los llamados Estados socialistas han sido capaces de aportar a la gran mayoría de sus ciudadanos en condiciones de relativa igualdad. En cualquier caso, parece claro que el Estado que los bolcheviques pretendían haber arrojado por la ventana volvió a entrar en sus vidas por una puerta tan grande como la célebre puerta de Kiev.

En este punto se nos muestra un atisbo de solución al problema que planteábamos en la introducción: muerto el perro capitalista, ¿se acaba sin más la rabia de los conflictos entre las personas? Es obvio que no. Es obvio que toda forma de organización política concreta, al igual que toda formación social, es histórica, transitoria, como las vidas de los individuos que las integran. Pero eso no quiere decir que la humanidad pueda llegar a prescindir de toda forma de organización política en general y reinventarse a sí misma como edénica comuna sin ataduras con el pasado y sin reglas ni criterios de validez universal. Una pequeña dosis más de aristotelismo nos permitirá atemperar el «creacionismo» revolucionario recordando: a) que toda forma nueva se da siempre en una materia preexistente; y b) que sólo se puede tener conciencia de lo transitorio de toda realidad particular a partir de criterios generales no transitorios, que son en definitiva los que forzosamente acaba invocando siempre cualquier proyecto de emancipación social. Al fin y al cabo, Marx, entusiasta lector de la Política de Aristóteles (obra de la que el ejemplar manejado por Marx en su época de estudiante se conserva, profusamente anotado, en el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam), debió sin duda leer los dos pasajes en que Aristóteles (¡ya en el siglo IV a. C.!) afirma que «en política está todo inventado»[4].

Por eso, más allá de las lecturas reduccionistas que sólo ven en la filosofía de la historia de Marx una historia de la lucha de clases, reducida ésta, a su vez, al conflicto capital-trabajo, conviene ver en la concepción marxista del ser social, precisamente, aquella razonable dialéctica que Hegel rastreaba ya en la «lucha de contrarios» de Heráclito, por la cual no hay tesis sin antítesis y la armonía es inseparable, como mínimo, del contraste y, a menudo, del conflicto (llega a afirmar Losurdo (2014: pp. 63-68) que en la filosofía de la historia de Marx se puede ver algo así como una «teoría general del conflicto social»)[5].

La idea de la extinción del Estado una vez superada la división de la sociedad en clases tiene, entre sus principales puntos de apoyo dentro de la tradición marxista, el célebre pasaje de la Ideología alemana que dice:

Como el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de él una forma política (Marx & Engels, 1970: p. 72).

Ahora bien, como comenta el ya citado Domenico Losurdo (2014: pp. 277-278), «no se comprende, entonces, por qué esta función tendría que ser superflua con otra “clase dominante” u otra sociedad, formada también por individuos entre quienes, evidentemente, seguiría existiendo la posibilidad y la realidad de desavenencias, tensiones y conflictos». Porque es obvio que los conflictos no se dan sólo entre clases, como lo demuestra lo difícil que resulta, por ejemplo, que los trabajadores de una misma empresa, pertenecientes obviamente a la misma clase, se pongan de acuerdo sobre la estrategia a seguir en su lucha por mejores salarios o condiciones de trabajo.

Puede haber, sin duda, muchos tipos diferentes de Estado (Marx y Engels recurren a la noción aristotélica de comunidad cuando se refieren en general a una sociedad organizada, en el curso de cuya evolución aparece el Estado moderno). Y no hay duda de que los Estados conocidos hasta ahora han servido de instrumento para el dominio de una determinada clase social. Pero, como ya se ha señalado antes, ese dominio sólo puede ejercerse de manera estable mediante la invocación de normas generales cuya generalidad llevada a sus últimas consecuencias desemboca en la exigencia de igualdad de derechos. Es reduccionista (aunque tentador) ver en esa tendencia al reconocimiento, al menos teórico, de iguales derechos un mero ejercicio de hipocresía de las élites sin ver también la exigencia objetiva de criterios de validez universal, exigencia que recorre toda la historia de la humanidad por debajo de la infinita variedad de sus formaciones sociales. Al fin y al cabo, como enseña La Rochefoucauld, «la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud».

Para saber que el Estado, en una u otra forma, es ineludible, no hacía falta esperar al libro de Wolfgang Harich (1978) y su constatación de que la sociedad de la abundancia ilimitada a la que alude Marx en la Crítica al programa de Gotha no llegará nunca, por lo que un reparto equitativo de recursos necesitará siempre de un sistema jurídico riguroso y un aparato de coerción, por muy democráticamente controlado que esté. Se puede argüir que el derecho es, como toda relación social institucionalizada, un producto histórico cuyo productor ha sido, en cada caso, un grupo humano hegemónico. La propia especie humana es producto de una evolución natural azarosa, lo cual no deslegitima al ser humano cuando se alza sobre esa base natural meramente fáctica y hace un imperativo de su supervivencia como especie.

La famosa distinción (y metáfora arquitectónica) marxista entre base y superestructura (fuerzas productivas y relaciones de producción) ha propiciado en muchas mentes la idea simplista de una determinación rígida de la superestructura por la base; en otras palabras, unas relaciones sociales estrictamente determinadas por la base económica. No es esa visión determinista la que guía esencialmente el proyecto de Marx. De ser así, su propuesta consistiría en esperar tranquilamente a que el ciego desarrollo de las fuerzas productivas hiciera saltar por los aires las relaciones de producción capitalistas. Permítaseme al respecto una auto-cita:

Los aspectos estrictamente económicos (…), pese a la imagen creada por una cierta vulgarización economicista, tantos años vigente, son secundarios en el edificio teórico construido por Marx. Su programa, en efecto, consistía esencialmente en la reabsorción de la esfera económica por la política, en la elevación a conciencia política explícita de los mecanismos económicos, presuntamente objetivos y autónomos. (…) Marx, en el fondo, nunca pretendió superar sustancialmente la economía clásica (capitalista) en sus aspectos técnicos (división del trabajo, acumulación y concentración de capital, aplicación de economías de escala, etc.), sino en sus aspectos políticos (relaciones de propiedad, subordinación jurídica del trabajo al capital, apropiación privada de la plusvalía socialmente generada, etc.) (Candel, 1995: p. 131).

Para no acabar este punto de forma inmodesta lo haré citando nuevamente al gran Lukács:

La rompedora originalidad [de los Manuscritos económico-filosóficos de Marx] estriba, no en último término, en que en ellos aparecen por primera vez en la historia de la filosofía las categorías propias de la economía, como la de producción y reproducción de la vida humana, con lo que hacen posible la explicación del ser social sobre fundamentos materialistas. La economía como centro de la ontología marxiana, sin embargo, no representa en modo alguno un «economicismo» en su visión del mundo. (Éste sólo aparece en sus epígonos, que ya no tenían idea de cuál era el método filosófico de Marx) (Lukács, 1972: p. 9).

- Conclusión

En definitiva, y a modo de conclusión, podemos decir que la vigencia del proyecto de Marx y Engels no depende de su filosofía de la historia más allá de la idea general de que las formaciones sociales son todas contingentes y ninguna de ellas es como tal la encarnación de leyes eternas (lo cual, asumido con toda coherencia, debe llevarnos a negar que haya un «final de la historia» ―ni liberal ni comunista― en que se produzca la identificación de lo humano con lo divino, a la manera de la escatología judeo-cristiana). Depende, en cambio, de la idea reguladora, ésta sí de validez universal, de que el ser social colectivo debe necesariamente, so pena de autodestruirse, perseguir una existencia en armonía entre sus partes pese a los inevitables conflictos, reconociéndose dichas partes como iguales por encima de su diversidad. Ése es el horizonte último del proyecto marxista; horizonte que el monumental esfuerzo teórico y práctico de Marx y Engels señaló con claridad, por más que se precipitara a menudo en sus conclusiones y no nos indicara la medida exacta ni las etapas del recorrido que nos separa de la meta. Pero ¿es posible llegar a pisar el horizonte? Ahora sabemos, como Kavafis, que la Ítaca divisada por el «Moro» y su compañero de odisea no es un lugar al que, como Ulises, llegaremos algún día, tras atravesar un piélago de adversidades. Ítaca es nada más (y nada menos) que un inextinguible acicate para navegar.

Bibliografía

Aristóteles (2017), Política, Biblioteca Nueva, Madrid.

Miguel Candel (1995), «El marxismo, hoy», Enrahonar (23), 127-132.

Milovan Ðilas (1963, 19571), La nueva clase. Análisis del régimen comunista, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Terry Eagleton (2011), Why Marx Was Right, Yale University Press, New Haven (NY) – Londres.

Wolfgang Harich (1978), ¿Comunismo sin crecimiento? Babeuf y el Club de Roma, Materiales, Barcelona.

Patrick de Laubier (20002), Une alternative sociologique: Aristote-Marx, Éditions universitaires, Friburgo (Suiza).

Domenico Losurdo (2011), Stalin: historia y crítica de una leyenda negra, El Viejo Topo, Barcelona

Id. (2014), La lucha de clases. Una historia política y filosófica, El Viejo Topo, Barcelona.

György Lukács (1985, 19221), Historia y conciencia de clase (vers. esp. de Manuel Sacristán), Orbis, Barcelona.

Id. (1984), Zur Ontologie des gesellschaftilichen Seins, Luchterhand, Darmstadt.

Id. (1972), Die ontologischen Grundprinzipien von Marx (capítulo de la anterior), Luchterhand, Darmstadt.

Karl Marx & Friedrich Engels (MEW: Marx Engels Werke), Dietz, Berlín.

Id. (1970), La ideología alemana, Grijalbo, Barcelona.

Manuel Sacristán (1980), “El trabajo intelectual de Marx y su noción de ciencia”, Mientras tanto (2), 61-96.

Id. (1985), “¿Para qué sirvió el realismo de Lukács?”, El País, 13-4-1985.

Miguel Candel Sanmartin

Profesor emérito de Historia de la Filosofía

Universidad de Barcelona

m.candel@usa.net

[1] Especialmente ilustrativo, por cierto, de la concepción hegeliana del marxismo propia del gran filósofo húngaro es el artículo «¿Para qué sirvió el realismo de Lukács?» publicado por Manuel Sacristán, pocos meses antes de su muerte, en el diario El País del 13 de abril de 1985, dedicado a glosar la figura de Lukács con motivo del centenario de su nacimiento.

[2] Citado a partir de una versión italiana por Losurdo (2014: p. 275).

[3] Citado, a partir de una versión italiana, por Losurdo (2014: p. 273)

[4] Una curiosa comparación entre Aristóteles y Marx puede verse en Laubier (2000).

[5] Dentro de esta perspectiva, a la par que como breve revisión crítica del proyecto marxista en su conjunto, puede verse Candel (1995).