Nuestra crisis actual (1968)

Karel Kosík

Nota introductoria

Karel Kosík publicó los textos que componen Nuestra crisis actual en diversos números del periódico Literární listy, un medio habitual para el debate cultural y político checoslovaco de su momento, en abril y mayo de 1968. Así pues, la crisis a la que hacía referencia el título puede hoy parecer a quien lee, ante todo, aquella que en esos momentos atravesaba la nación en relación con la dirección política soviética, que fue llamada «Primavera de Praga», y que terminó, en agosto de ese mismo año, con la invasión de tropas del Pacto de Varsovia, la represión y la restauración del «socialismo real». Y el documento podría considerarse únicamente vinculado con esa experiencia. Sin embargo, las intenciones de Kosík con su publicación no se referían solo a ese estrecho contexto, local e inmediato. Al contrario, la crisis checoslovaca (crisis política, de la política y de la personalidad política, crisis de las clases y de sus interrelaciones, del pueblo y del sentido de lo nacional, del poder y de su relación con la violencia, y del socialismo como alternativa liberadora -tal y como apuntaba Kosík en los distintos apartados de su escrito) mostraba a sus ojos el tambalearse de «la metafísica de los tiempos modernos». Era la crisis de la razón como técnica manipulatoria de la realidad, que, asumida en el régimen burocrático de la URSS, condenaba al hombre a la vida como «masa» y a la irresponsabilidad.

Pese a eso, el estallido de la crisis no favorecía necesariamente el desarrollo de tal conceptualización, y lo sustancial amenazaba con quedar oculto tras la superficie de los conflictos y permanecer sometiendo y dominando a los hombres y el mundo como meros objetos. Así, en propuestas como la «revolución técnico-científica» que entonces ciertos círculos defendían en Checoslovaquia, y que Kosík consideraba una mistificación incapaz de verse como expresión de lo ya existente; pero también en las llamadas de otros sectores al capitalismo y la sociedad de consumo, igualmente percibidos por Kosík como otra manera, “formalmente democrática, refinada, mucho menos visible y alarmante” -escribiría en La crisis del hombre contemporáneo y el socialismo, otro texto coetáneo- de realizarse el mismo sistema de manipulabilidad general. Era el objetivo de sus publicaciones advertir de todo ello a la alternativa que nacía entonces en su nación, para que pudiera comprenderse mejor a sí misma, distinguirse con mayor radicalidad de las ilusiones de cambio y así poder constituir una verdaderamente nueva, revolucionaria, forma de vida.

Por lo expuesto anteriormente, la derrota de la “Primavera de Praga” no significó el fin de la crisis para Kosík, como tampoco la caída de la URSS. Y en este sentido escribiría en 1990, en un prefacio a la edición americana de una antología de escritos de la primavera de 1968, titulada significativamente La crisis de la modernidad, que esos textos todavía «podían ofrecer alimento para el pensamiento» en aquellos lugares en que se trataba la conexión entre la crisis local checa y la crisis mundial, y que sus conclusiones podrían aplicarse en otros países, y les afectarían igualmente, si era cierto que la crisis de Europa Central y Oriental era «meramente una manifestación de la entera edad moderna». Todo ello, terminaba, debería funcionar como recordatorio: «hablamos sobre vosotros, también». Del mismo modo, la apelación sigue siendo pertinente en nuestro presente, cuando la crisis de los tiempos modernos y su razón no solo sigue abierta, sino que pone en peligro como nunca antes el porvenir de la existencia humana. Y la profundidad crítica de sus reflexiones puede ayudar del mismo modo hoy al lector, en la tarea de dar una expresión práctica a su voluntad de emancipación, al contribuir a esclarecerse sobre su lugar en la realidad y así evitar caer en viejas o nuevas mistificaciones.

Espai Marx

I. Crisis del sistema político: partidista y no partidista

La política no es una ciencia, ni tampoco un arte, sino un juego por el poder y con el poder. Este juego no es un pasatiempo, sino un asunto mortalmente serio y, por eso, la muerte, el fanatismo y el cálculo se manifiestan en él más a menudo que el humor y la risa. No solo los que quieren hacer política y los que luchan por el poder están sometidos a sus reglas y leyes, sino también los que solo hacen de espectadores y hasta los que se giran de espaldas a ellos. La indiferencia hacia la política no ha garantizado nunca a nadie que no se verá involucrado en sus efectos. La apoliticidad es parte de la política. La política es un juego despiadado en el que no cuentan las recriminaciones sentimentales de los que creían en él y ahora se sienten engañados, ni tampoco las excusas pueriles de los que detentaban el poder y que «no sabían», «no fueron informados a tiempo» o, en fin, «han llegado tarde»: la insuficiencia de información pertenece a un determinado tipo de política, tanto como la vacía retórica o el oportunismo.

La política moderna se atribuye derechos absolutos y pretende alcanzarlo todo. No es una ciencia, pero de sus decisiones dependen la ciencia y sus resultados. No es poesía, pero despierta en los hombres pasiones e instintos ocultos. No es una religión, pero tiene sus ídolos, sus sumos sacerdotes. La política se ha vuelto para la edad moderna un destino y cada hombre puesto delante de las cuestiones políticas se da cuenta en cierta medida del sentido de su existencia.

Nuestra crisis actual no es simplemente una crisis política, es también una crisis de la política; y plantea problemas no solamente sobre un determinado sistema político sino, al mismo tiempo y sobre todo, sobre el sentido de la política. El sistema que hasta ahora ha estado en vigor lo ha mistificado todo y ha ofuscado no solamente su sustancia, sino, en general, la sustancia misma de la política. El primer paso para la superación de la crisis es la eliminación de toda mistificación.

Según la conocida definición, una crisis política se abre cuando los dominantes ya no pueden dominar más y los dominados ya no quieren ser dominados. Entonces se agudiza el conflicto entre el «no-poder» de los unos y el «no-querer» de los otros. El carácter y la solución de la crisis dependen del contenido que ambas partes dan a esta voluntad negativa y a esta impotencia. Puesto que cada grupo dominante aspira a mantenerse en el poder y no renuncia nunca a él voluntariamente, interpreta la crisis a su manera y se esfuerza en superarla cambiando los viejos métodos de dominación desacreditados e ineficaces con métodos nuevos y más aptos. Para los dominados, en el período de crisis, es decisivo descubrir la mistificación del grupo dominante y conseguir dar expresión práctica a la voluntad de no ser ya dominados, ni con los viejos métodos ni con los nuevos, porque, en general, uno ya no quiere más ser dominado.

La causa de nuestra crisis política consiste en el hecho de que los habitantes de este país ya no quieren vivir más como masa, dentro y fuera del partido, sin derechos o faltos de algunos, mientras que los poseedores del poder ya no pueden sostener por más tiempo su función dirigente bajo la forma de una dictadura burocrática de policía, esto es, mediante el monopolio absoluto del gobierno y de las decisiones, basado en la arbitrariedad y la violencia. Una solución radical de esta crisis es posible solo si el sistema de la dictadura burocrática de policía es sustituido por un sistema de democracia socialista. La diferencia entre ambos es sustancial. En la base de uno hay la masa, dentro y fuera del partido, privada de todos o de algunos de los derechos políticos; en la base del otro hay los ciudadanos del Estado socialista, que gozan plenamente e igualmente de todos los derechos políticos.

La masa y la manipulación política constituyen un todo único. Quien dice «la masa» -no importa si dentro del partido o fuera- presupone un determinado sistema en el que se niega una voluntad política propia a un gran número de personas («la masa»), para poderles imponer del exterior una voluntad extraña, un sistema en el que el hombre existe no como sujeto del curso político (esto es, del pensamiento y de las decisiones políticas, de los derechos y de los deberes civiles), sino solamente como objeto de manipulación. Los hombres no nacen masa, se vuelven tal. Se vuelven tal en un sistema que realice prácticamente la división de la sociedad en dos categorías: la mayoría anónima y los manipuladores. La masa anónima se compone de personas sin fisonomía particular y sin responsabilidad. No obstante, en el sistema masificado, el anonimato y la irresponsabilidad no reinan en una parte, sino en ambas. Al anonimato de la masa corresponde la irresponsabilidad de los manipuladores. En el sistema de la masa y de los manipuladores impera la irresponsabilidad general y, al mismo tiempo, una general mistificación: una vez que la retórica política sustituye el pensamiento, el sistema funciona de tal modo que solo crea falsas consciencias masificadas, como presupuesto de su existencia, y condena como herejía o sacrilegio cualquier intento de reflexión crítica. La inteligencia dialéctica, e incluso el buen sentido, quedan excluidos de las decisiones.

Este sistema funciona ignorando su propia sustancia, mientras cada una de las partes vive haciéndose ilusiones sobre sí misma y sobre las otras. La masa fuera del partido supone que la masa en el partido constituye un conjunto colectivo, que lo sabe todo y que decide sobre todo. La masa en el partido supone que los dirigentes políticos son señores omnipotentes y omniscientes, que deciden basándose en informaciones precisas y completas. Los dirigentes políticos consideran la masa del partido formada por eternos menores, sin una inteligencia propia, los cuales, por eso, no pueden decidir por sí mismos lo que pueden y lo que tienen que saber, lo que pueden y lo que tienen que hacer. Los dirigentes políticos están convencidos de que la masa fuera del partido está sumamente satisfecha de su propio derecho de no saber nada y de no decidir nada y del deber de dar, de tanto en tanto, alguna sugerencia y de «confiar en la línea».

Este sistema político se ha definido a sí mismo como un sistema de correas de transmisión, pero evidentemente se le ha escapado el sentido de sus propias palabras. Un sistema de transmisiones, tornillos y ruedas, de ingenieros de almas humanas, férrea disciplina y férreas leyes históricas, funciona y puede funcionar solo porque -y solo en la medida en que sea así- todo se reduce al común denominador de la técnica y la tecnología política. En un sistema de transmisiones y correas, todo debe ser transmisión y correa, incluso el partido. La masa del partido es una correa de transmisión, gracias a la cual se pone en movimiento la correa de transmisión llamada «masa sin partido». Este, pues, es un sistema de general deformación política, el cual transforma a los comunistas en masa del partido y a los no comunistas en masa sin partido. El sistema de las correas de transmisión es el sistema de la masa y del anonimato.

El sistema no crea a los hombres y, aún menos, sus cualidades y actitudes. Solo explota y utiliza las cualidades, las pasiones y los intereses que se necesitan para su buen funcionamiento. Si en un determinado sistema político la «selección natural» se desarrolla de tal modo que los lugares dirigentes solo son ocupados por personas de inteligencia mediocre, que siempre hacen costilla, débiles de carácter, siempre obedientes y devotas, cargadas de prejuicios y dominadas por los resentimientos, esto no deriva del hecho que el hombre sea así por naturaleza. El hecho es que tal sistema, para funcionar, requiere precisamente cualidades y actitudes parecidas. Cualquier otra cualidad o actitud es, desde el punto de vista de sus necesidades, inútil o bien nociva.

Un sistema basado en tal relación entre los militantes del partido y los sin-partido forma y deforma, parecidamente, incluso el contenido y el sentido de la dirección política. Puesto que los militantes y los sin-partido son una masa manipulable, privada de todos o solo de algunos de sus derechos, desposeída de subjetividad política y, pues, también de libertad y de responsabilidad, se llega a hacer coincidir la dirección política con el monopolio del poder. En este sistema, ser fuerza dirigente significa tener el monopolio del poder y, al contrario, quien está en el gobierno, solo por eso es la fuerza dirigente. Esta realidad tiene su lógica, las consecuencias de la cual, no obstante, los poseedores del poder no quieren reconocer: quien tiene todo el poder también acepta toda la responsabilidad; quien puede decidir sobre todo y por todo tiene la responsabilidad de todo y por todos.

Ya es hora de que uno proceda a efectuar una indagación objetiva, centrada en la problemática de la dirección política y en el sentido y las funciones de un efectivo o presunto papel dirigente en el proceso social. Toda función dirigente presupone la existencia de algunos que se encuentran en la cabeza y otros que los siguen. Pero en lo que respecta a su relación, ¿cuándo se basa en la estima y el respeto recíprocos, y cuándo, en cambio, se basa en la dependencia unilateral y, pues, en la sumisión forzosa? ¿Qué cualidades intelectuales, morales y de carácter deben tener los individuos y los grupos para poder, en general, ejercer una función dirigente en la sociedad?

En un sistema de correas de transmisión, la función dirigente equivale a una posición dominante y no puede expresarse de otra forma que como mando, vigilancia y restricción, como presión y monólogo políticos. De la identificación de la función dirigente con la posición dominante nace una de las más profundas mistificaciones de la historia del socialismo. Los políticos hablan del papel dirigente del partido, que entienden, sin embargo, como la posición dominante de los grupos de poder. Esta ambivalencia y ambigüedad no hacen nada más que confirmar la realidad: en un sistema de correas de transmisión el partido se desmigaja, la minoría dominante se arroga el derecho exclusivo de hablar en nombre del partido y de la clase obrera, mientras que la masa de los militantes tiene objetivamente la función de correa de transmisión.

En la identificación mistificadora de posición dominante y función dirigente, desaparece la interrogación inquietante sobre qué es en realidad esta vanguardia y cómo se afianza. ¿Los dirigentes deben tener madurez de pensamiento político, capacidad de formular ideas verdaderas, grandeza moral y coraje, gusto y generosidad? ¿El estrato dirigente se debe presentar como portador de un pensamiento de tal nivel, de tal capacidad de acción, de tal código moral, de tal compostura personal que pueda servir como modelo para una sociedad libre y para todo individuo responsable? ¿O bien el modelo social se cumple también de una forma negativa, mientras la sociedad se encuentra con que debe resolver el problema de saber qué puede y qué quiere significar la presencia de un grupo privilegiado que resuelve sus propios conflictos internos de poder con el homicidio y la intriga, y los representantes del cual sufren de pérdida de memoria, de falta de pudor y se distinguen más por la mediocridad que no por la inteligencia y la nobleza de ánimo?

II. Crisis de la personalidad política

Como dice el poeta, el lenguaje es la más inocente de las cosas humanas, pero también la más peligrosa. La más inocente porque todo lo que el lenguaje es y puede ser es palabra y sólo palabra, combinación de palabras, pura expresión y pronuncia; por eso los dominadores de la palabra, los poetas, no podrán dominar nunca el mundo. El lenguaje, sin embargo, es también la cosa más peligrosa porque lo revela todo y ante su poder esclarecedor no hay escapatoria o refugio. Pues el lenguaje es revelador también, y sobre todo, cuando las palabras a simple vista no dicen nada especial, cuando parecen consuetas y naturales. El lenguaje siempre dice más que lo que dicen aquellos que utilizan las palabras: en las palabras de los hombres se expresa no solamente lo que saben (y dicen), sino también lo que son (y lo que saben y no dicen). Junto con las palabras manifiestas, el lenguaje expresa también las no manifiestas, en cierta manera llega a ser palabra no dicha, no totalmente expresada, subconsciente, oculta, no querida.

Por eso el análisis del lenguaje y del habla, de las palabras de orden y del vocabulario de cada hombre y grupo político tiene directamente un significado clave. El político pronuncia la frase banal: «Nosotros nos apoyamos en las masas», y no se da cuenta de que con estas pocas palabras ha revelado su concepción del hombre y del mundo y ha dicho, pues, mucho más de lo que sabía y quería decir. El político declara: «En la valoración de nuestros éxitos históricos tenemos que reconocer también determinadas deformaciones», y rechaza que su frase «crítica» tenga un sentido apologético, por cuanto oscurece la sustancia de lo que efectivamente ha ocurrido. El uso de la terminología eufemística muestra el mecanismo de la mistificación, y su conocimiento permite desenmascarar en el lenguaje político un (querido o no querido, consciente o inconsciente) encubrimiento de lo que es sustancial, una desviación de la atención de las cosas más importantes.

Si de verdad el político no sabe lo que ha ocurrido en el pasado y lo que realmente acontece en el presente, ¿qué futuro pueden preparar sus actos y sus declaraciones? Pero, ¿Qué tiene que saber y cómo tiene que ser el político para poder estar al nivel de su tiempo y resolver los problemas que se le plantean? Parece que, antes que todo, se tenga que dar cuenta de la profunda y no superada crisis en que él, en tanto que hombre político que es de este siglo, se encuentra complicado.

Si bien lejanos entre ellos por origen de clase, por las opiniones sobre el mundo y por el programa político, Masaryk, Rosa Luxemburgo, Lenin y Gramsci pertenecen al tipo común de político-pensador. Ninguno de ellos es un pragmático, un puro práctico, que «hace» política, que defensa su posición, que pronuncia discursos sobre la situación y observa toda la realidad sólo con los ojos de su propia teoría política. Todos estos -aunque por caminos distintos o hasta contrarios- tratan de profundizar la búsqueda de sobre los fundamentos de la propia actividad y, por eso, se preguntan qué es en realidad la política, cuál es el sentido del poder, de la violencia, etc. Utilizan los resultados de la búsqueda científica sólo para llevar a cabo su propia política, pero se dedican directamente a la ciencia para poder efectuar una política meditada. Cada uno de ellos representa la unión personal del político práctico y del pensador político y encarna no sólo la unidad, sino también la distinción de las dos esferas. En efecto, ninguno confunde la búsqueda científica con la táctica política y todos conocen no sólo las conexiones de la ciencia social y de la filosofía con la política, sino también su respectiva autonomía y especificidad.

¿Es una excepción o una regla, este tipo de político-pensador? ¿Pertenece solo a una determinada época histórica o bien a todas las épocas? Pero, sobre todo y en particular: ¿es indiferente o bien importante, la política toma un contenido y un sentido diferentes según si la hacen los políticos-pensadores o los políticos-pragmáticos? ¿Acaso no pertenecen todos -sea Masaryk, sea Rosa Luxemburgo, sea Gramsci- más bien al «siglo XIX» (del cual todos hablan con desprecio como del siglo de los «regeneradores»), mientras que la época actual requeriría y crearía otro tipo de políticos? ¿El político debe ser pensador, o bien es suficiente -y teniendo en cuenta el extraordinario desarrollo de las informaciones y los conocimientos, de las complicaciones de las relaciones y de la desarrollada división del trabajo, es directamente necesario- que sólo sea un práctico y que utilice para sus necesidades los resultados obtenidos por los institutos científicos, por los expertos y los especialistas?

Es un hecho que con Masaryk, Gramsci y Lenin concluye una determinada época de personalidades políticas, de políticos-pensadores y que comienza una época de políticos-pragmáticos. La política práctica y el pensamiento político se mueven la una al lado del otro, y cuando ocurre que entran en contacto, su encuentro toma el carácter de choque y de conflicto, como es evidente en particular en la historia del movimiento socialista (un ejemplo clásico para todos: el destino de György Lukács). La omnipotente política pragmática construye el pensamiento con la ideología, esto es, con una falsa consciencia sistemática; en cambio, el pensamiento crítico sobrevive impotente con la verdad fuera de la realidad política.

El político es quien toma las decisiones. Pero toda decisión es un acto con el cual se lleva a cabo una elección entre algunas posibilidades, acciones y tendencias. Además, el político con su acto interpreta la situación, se puede decir que da a todo un sentido determinado. Con este acto político todo toma un determinado color, dado que uno ha realizado una distinción práctica entre sustancial y secundario, entre lo urgente y lo omisible. Al contrario que el sabio, que puede examinar con tiempo un problema determinado, hasta que llegue a encontrar su solución, a diferencia del artista, que puede rumiar con calma una obra suya mientras no la encuentre acabada y perfecta, el político se las tiene que haber continuamente con el tiempo, y el carácter de cada acción suya depende de la tempestividad, esto es, cambia según si ha estado efectuada en el momento justo o antes o después. El tiempo de la decisión política es diferente del de la búsqueda científica o de la creación artística. El político corre el peligro de convertirse en un esclavo del tiempo si sus decisiones no son sino una reacción sobrepuesta a la corriente de los eventos que se amontonan y si su actividad se transforma en afán, en política del día a día. Se vuelve prisionero del tiempo, sólo es necesario que ejecute, realice, aplique, decida o comience un trabajo, por cuanto la serie innombrable de disposiciones tarde o temprano acabará por comprometer el sentido global de su actividad. ¿Cómo puede, pues, «superar el tiempo»? ¿Anticipando el tiempo, como los visionarios? ¿Predicando el futuro, como los profetas? ¿Pasando por alto el presente, como los utopistas? Pero los visionarios, los profetas, los utopistas no son hombres políticos. El político puede ganar la pugna con el tiempo no evadiendo o anticipando, sino sólo aplicándose a lo que es esencial y tomando como punto de partida una base sólida y justificada, lo cual quiere decir también averiguar el sentido y las posibilidades de la política.

En el tipo de político-pragmático, que ha sustituido al político-pensador, por un lado se encarna la crisis de la personalidad moderna, y por otro, se profundiza y agrava la crisis de la política. El político-pragmático entiende y conduce la política como una técnica manipulatoria, o sea, como un disponer y poner en movimiento -según los casos, de una forma brutal o inteligente- al hombre-masa, mientras él mismo con su actividad, su pensamiento, sus sentimientos y su manera de expresarse se insiere en el sistema de manipulación general así creado, el cual se aplica a los hombres y a la naturaleza, a los vivos y a los muertos, a las palabras y a las ideas, a las cosas y a los sentimientos. El político-pragmático no es capaz de sobrepasar el horizonte del sistema que él crea con su actividad y del que es víctima él mismo. Por eso puede resolver sólo los problemas que se encuentran en el ámbito de su horizonte, o bien que se ha adaptado a ellos de tal manera que los pueda comprender. Para él, el vocabulario político -hecho de expresiones como ahora aparato, correas de transmisión, aberraciones, deformaciones, etc.- no es solamente un conglomerado de palabras al margen y afuera de la realidad, sino que constituye una expresión precisa de cómo la realidad existe para el político, de cómo la ve, la vive, de cómo se insiere en ella como agente público. El hecho de que la más terrible e impresionante barbarie sufrida en su historia por el pueblo checo por obra de su propia clase dirigente pueda ser expresada con el vocablo «deformación», implica necesariamente no solamente una cierta manera de entenderla y juzgarla, sino también un punto de partida. Las «deformaciones» desaparecerán del mundo con la misma técnica y por las mismas razones de utilidad que las han engendrado.

El político-pragmático aspira a llevarlo todo a su nivel, a la razón de la técnica, del utilitarismo y del efecto inmediato. Puesto que piensa la realidad a través de los esquemas de la manipulación, del utilitarismo y de la dominación, considera real sólo lo que es manipulable, dominable y ventajoso, mientras que el todo lo demás se le disgrega y disuelve como nulidad, cosa sin ninguna importancia, irrealidad.

Entonces, antes de la segunda guerra mundial, tenía un cierto sentido preguntarse si el político tenía que ser un burócrata o un tribuno del pueblo. En esta alternativa, se condenaba al burócrata como representante de un grupo de poder privilegiado y políticamente incontrolable; en cambio, se ponía por ejemplo el tribuno como defensor de los intereses del pueblo, orador revolucionario y político. Pero, puesto que toda verdad polémica está siempre notablemente condicionada por la posición u opinión contra la cual uno se dirige, no puede nunca haber una verdad radical, esto es, un conocimiento que va a la raíz de las cosas. De forma que hoy es necesario preguntarse más bien en qué circunstancias el tribuno del pueblo se vuelve un burócrata y cuáles son las causas de esta transformación. La llave de esto está en la dilucidación de la relación recíproca entre los revolucionarios y el poder: ¿qué harán con el poder los revolucionarios así que de oposición se vuelvan grupo dirigente? ¿Son inmunes a las seducciones del demonio del poder, o bien también no son nada más que hombres? ¿Qué tienen que hacer los revolucionarios para no sucumbir frente a estas tentaciones y qué tiene que hacer la sociedad para salvarse y prevenirse de los posibles efectos del «demonio del poder»? Cuando los políticos-pragmáticos nombran su actividad «ciencia y arte» y se consideran en un cierto sentido sabios y artistas, se engañan y engañan a los otros, disimulando así el verdadero problema, y, pues, también las posibilidades y los peligros de toda política: el poder.

El político-pragmático puede resolver algunos problemas sociales y crisis de un cierto tipo, pero es impotente frente a la realidad que sobrepasa sus horizontes y sus posibilidades: todavía puede intentar dominar una crisis económica o constitucional, pero es incapaz de afrontar una crisis moral. Pero, como sabemos que una crisis moral no afecta la llamada «moral», sino la existencia misma de la nación y el ser del hombre, es evidente que el político-pragmático que tiene éxito en cuestiones secundarias y, en cambio, fracasa en las fundamentales, no está a la altura de la situación.

Nuestra crisis actual es sobre todo un conflicto entre el sentido de la existencia nacional y de la individual: ¿nos hemos degradado al nivel de masas anónimas, para las cuales la consciencia, la dignidad humana, el sentido de la verdad y de la justicia, el honor, la honra, el coraje son un lastre innecesario, una molestia en la caza del bienestar real o presunto, o bien somos capaces de replantear y de resolver los problemas económicos, políticos, etc., de acuerdo con los derechos individuales y los nacionales?

III. Crisis de las clases y de la sociedad

Como en la vida individual, también en lo que respecta a la sociedad es más fácil perder las ilusiones sobre los demás que liberarse de las ilusiones sobre uno mismo. Ahora, nuestra crisis se manifiesta al exterior como desengaño y redescubrimiento de esperanza, como su alternancia. Pero los estratos sociales tomados separadamente pueden liberarse de las ilusiones sólo si abandonan el ámbito de las meras disposiciones de ánimo y se sitúan en el del conocimiento. Un primer paso en este sentido puede ser el examen de estos mismos estados de ánimo; o sea, que sería necesario preguntarse qué se oculta en realidad en los humores que acometen a la sociedad. La desconfianza, el entusiasmo, el escepticismo, etc., pueden ser manifestaciones de estados de ánimo privados o de experiencias subjetivas, mientras que en el polo contrario hay la peculiar realidad de la vida social: entonces, como tales, no tienen un significado social. Pero si en los humores, en una cierta medida, se manifiesta y se despliega la realidad social misma, el humor dominante de cada época y de cada estrato social se vuelve un esclarecedor hecho social de gran importancia. En este caso, el paso de un humor al otro, del entusiasmo a la desilusión, del desengaño a nuevas esperanzas, produce como una conmoción saludable que hace posible el conocimiento, y la elevación del puro estado de ánimo al conocimiento va acompañada de la creación de otro estado de ánimo, en la atmósfera del cual el conocimiento se vuelve un determinado acto social. Como la crisis es una conmoción que golpea a todos los estratos de la sociedad y todas las esferas de la realidad humana (el pensamiento, el sentimiento, la moral), su éxito depende del desarrollo de estos dos procesos. Primer proceso: la conmoción emocional ¿abre en cada estrato social un cambio más profundo y más verdadero, o bien la aferra más a los viejos prejuicios y ofusca su discernimiento con nuevas ilusiones? Segundo proceso: una vez obtenido este nuevo conocimiento, ¿libera en cada estrato social nuevas energías, entusiasmo crítico y nueva laboriosidad, o bien le desarrolla depresión y aboca a la pasividad y a la espera?

Nuestra crisis actual es crisis de todos los estratos y todas las clases de la sociedad y, al mismo tiempo, de sus interrelaciones. Muy a menudo la acostumbrada frase sobre la alianza entre los obreros, los campesinos y los intelectuales es solamente una afirmación privada de contenido, y no porque se haya transformado en un enunciado retórico, sino que se ha reducido a una frase porque el contenido de esta ligazón ha cambiado. En relación con las diversas clases, la burocracia ha tenido una función deformadora en dos sentidos: por un lado, ha intentado dar formas corporativas medievales a la sociedad moderna, tratando de recluir a la clase obrera en las fábricas, a los campesinos en el campo, a los intelectuales en las bibliotecas y reduciendo al mínimo sus interrelaciones; por otro lado, ha llevado a cada uno de estos estratos sociales su fisonomía específica y los ha transformado a todos, a nivel político, en una masa uniforme e insignificante. El ideal de una burocracia es una sociedad cerrada, basada en el confinamiento de cada estrato a sus propios límites profesionales y en un racionamiento controlado de las informaciones. El modelo de esta sociedad debería haber sido el corporativismo, que habría aislado cada estrato social en sus intereses particulares y habría hecho de la burocracia, por un lado, la única portadora de los intereses universales, y por otro lado, la intermediaria exclusiva del recíproco intercambio de informaciones.

La clase social más sensiblemente y gravemente perjudicada por semejante práctica burocrática ha sido la clase obrera, que ha dejado de ejercer una función política en tanto que clase, y ha sido aislada de sus aliados más naturales: los intelectuales. Por otro lado, se ha separado a los intelectuales de la clase obrera con barreras artificiales. Sobre todo, el régimen burocrático policíaco ha despolitizado a la clase obrera. La burocracia se ha apropiado de la función política que aquella clase ha dejado de ejercer, y místicamente, esto es, ideológicamente, se ha identificado con el todo y ha hecho pasar su monopolio político por función de clase dirigente. Mientras la ideología de la función dirigente de la clase obrera (esto es, en efecto, de la burocracia) era elevada a religión de Estado, la actividad pública real de los obreros se reducía al mínimo. Sus derechos inalienables consistían, entre otros, en estos: repetir al infinito la crítica de las insuficiencias relativas al propio lugar de trabajo, las cuales, no obstante, puesto que dependen obviamente de causas generales, eran ineliminables en el ámbito de una sola fábrica; transmitir al público las comunicaciones recibidas de la burocracia dominante; expresar su propio consentimiento o la propia indignación a modo de plebiscitario.

Nuestra crisis actual tendrá un éxito positivo solo si la clase obrera se da cuenta de la diferencia entre ideología e ilusiones, por un lado, y de su efectiva posición política por otro, y saca de ello todas las consecuencias. Sacar todas las consecuencias de ello significa volverse de nuevo una fuerza política y la vanguardia de la alianza social con los campesinos, los intelectuales, los técnicos, la juventud, etc.

La clase obrera, sin embargo, no puede tener una función política en el socialismo sin la libertad de imprenta, de expresión y de información; sin las libertades democráticas, se encuentra, por un lado, recluida en el horizonte de una fábrica, del lugar de trabajo, y está condenada, pues, al corporativismo; por otro lado, siempre corre el peligro de que, en su nombre, acabe por gobernar de nuevo la burocracia política. Falsos amigos han intentado hacer creer a los obreros que la libertad de expresión y de imprenta es un asunto que afecta a un solo estrato social: los intelectuales. En realidad, las libertades democráticas son vitalmente importantes precisamente para la clase obrera, que sin ellas no puede ejercer su función histórica liberadora. ¿Cómo la clase obrera puede tener una función política si no tiene acceso a las informaciones y, por lo tanto, no sabe nunca con exactitud y oportunamente qué ocurre en el país? ¿Cómo puede tener una función política cuando se le niega la posibilidad de comunicar su propia interpretación de los hechos, alcanzada en plena independencia y con su propia mentalidad, y cuando algún otro, por ella y en su nombre, ejerce esta actividad fundamental? El vocablo «inteligencia» tiene en todas las lenguas una relación con la razón y la comprensión. En checo tiene un doble significado e indica tanto la capacidad de pensar, el ingenio, el entendimiento, como un determinado estrato social. El conflicto entre la clase obrera y la «inteligencia», que la burocracia dominante ha alimentado incesantemente, sobre todo desde 1956, no solamente fue provocado artificialmente, sino que fue también un falso conflicto. El sentido verdadero de esta operación no consistía en fomentar la enemistad de un estado social (la clase obrera) contra otro (la «inteligencia»), sino que fue sobre todo un ataque al entendimiento, al pensamiento crítico, al discernimiento; en breve, a la inteligencia de la clase fundamental de la sociedad, la clase obrera. Este conflicto artificioso y falso fue dirigido principalmente contra esta clase. El sentido de esta frase nos aparecerá del todo claro si nos damos cuenta de que, al mismo tiempo que comenzaba el ataque contra la «inteligencia», la razón, el discernimiento, el entendimiento, se fomentaban estados de ánimo no progresistas: el antisemitismo, una psicología colectiva, etc. Contra la posible coalición de la razón y el entendimiento, de escondidas o de manera pública, se organizaba una oscura coalición de las supersticiones, los prejuicios y los resentimientos.

En la mencionada alianza de los tres estratos sociales, si la función política de la clase obrera y de los intelectuales ha sido mistificada, ideológicamente, en lo que respecta al tercer grupo, los campesinos, esta mistificación ha sido decididamente inútil. La función política y social de los campesinos ha sido absolutamente nula. No se consideraba el campesinado un problema político y social, de manera que también se agotó la reflexión sobre la relación pueblo-campesinos y sobre la función de este estrato social en la compleja estructura de la sociedad moderna.

La crisis actual no significa solamente el derrumbamiento de lo que es viejo, superado, falso, impotente, sino también posibilidad de cosas nuevas. Puede volverse un punto de paso hacia una nueva indiferencia o rutina, pero también puede espolear las fuerzas políticas y sociales revolucionarias a comprender que se trata de un momento histórico raro, en que es posible crear y establecer una nueva política, nuevas relaciones sociales, una nueva manera de pensar y nuevas formas de reagrupamiento político.

En el lugar del superado esquema -«militantes», «sin-partido»- en la crisis actual se pueden crear nuevas alianzas políticas entre los comunistas, los socialistas, los demócratas, los cristianos y todos los otros ciudadanos, alianzas basadas en la igualdad y plenitud de los derechos políticos derivados de los principios del socialismo y del humanismo. La democracia socialista o es integral o no es en efecto democracia. Su base es tanto la autonomía de los productores socialistas como la democracia política de los ciudadanos socialistas. Cuando falta uno de estos dos elementos, la democracia socialista degenera.

Así que la clase obrera se haya constituido de nuevo en fuerza política (y eso no es posible sin una democratización consecuente de los sindicatos y del partido comunista, y la introducción de los consejos de obreros), se crearán los presupuestos para una nueva alianza de clase entre obreros, campesinos e intelectuales, en que cada estrato social aporte su propio carácter y su singularidad, mientras tal alianza se realizará como una influencia recíproca, un encuentro y un ajuste de intereses, como una tensión productiva y un diálogo político fecundo. Esta alianza puede volverse la base social de una sociedad socialista abierta, porque el diálogo, el contraste, la tensión y la armonía de sus diversos estratos sociales son una fuente inagotable de impulsos, de iniciativas y de energía política, con las cuales se nutre y se enriquece el desarrollo progresivo de la sociedad en todas sus esferas y dimensiones.

IV. Crisis del pueblo

El «problema checo» consiste en un conflicto histórico sobre el punto de partida. En efecto, o se parte de la reflexión sobre el sentido de la existencia humana y de esta base se pasa a examinar la política de un pequeño pueblo del centro de Europa, o bien se establece que el hecho de pertenecer a un pueblo no muy numeroso y siempre amenazado determina el carácter de aquella particular existencia humana. Si el hecho de pertenecer a tal pueblo determina nuestro rostro humano, quiere decir que para cada individuo la cosa más importante es sobrevivir, escabullirse, jugar con astucia y hacer trampas con la historia. Si el problema primordial y fundamental es la manera en que nos hemos de comportar en tanto que miembros de un pequeño pueblo, la única salvación legítima consiste en un simple imperativo: salvar la mera existencia. Aquí comienza la confusión. Ocurre, pues, que si un pueblo se encuentra en una situación en que le es necesario defenderse de la destrucción, solo conserva el carácter de pueblo en la medida en que su objetivo es algo más que la pura existencia. La simple existencia no puede constituir el programa y el sentido de un pueblo. Cuando la pura existencia lo es todo, el pueblo se vuelve nada, esto es, vegeta como unidad histórica, o bien como ocasional formación histórica. Ciertamente, un pueblo defiende siempre su existencia, y es por esto que se entiende, en todo caso, el sentido de esta existencia.

El «teísmo» de Palacký, la «honestidad» de Havliček, la «humanidad» de Masaryk son respuestas históricas a la interrogación sobre el sentido de la experiencia humana, respuestas a partir de las cuales ha sido examinada la posición del pueblo checo y del cual ha sido formulada la política en tanto que sujeto histórico en el centro de Europa, entre Oriente y Occidente, entre el catolicismo, el protestantismo y la religión ortodoxa, entre Roma y Bizancio, entre Renacimiento y Reforma, entre individualismo y colectivismo, etc. Ya de esta definición del «problema checo» deriva que no puede ser un problema universal, o bien que no es en efecto un problema. O este pueblo es capaz no solamente de resistir tal tensión, el choque de muchas posibilidades y algunas corrientes fundamentales del desarrollo europeo, de no dejarse desconcertar y disgregar, sino de asimilarlos en una síntesis, específica y vital, demostrándose así sujeto histórico, o si no, se volverá un juguete en manos de fuerzas extrañas, una víctima de las presiones, un simple objeto de la historia.

Los mismos «regeneradores» no fueron del todo coherentes con su punto de partida. Las dudas de Palacký al motivar su humanitarismo anuncian graves complicaciones para el «problema checo». Si, en efecto, predicamos el humanitarismo solo porque somos un pueblo pequeño, pero hablaríamos distintamente si fuéramos cuarenta millones de personas, desvaloramos el sentido de este humanitarismo y preparamos el terreno al enemigo.

Puesto que ya no estamos expuestos a un peligro externo mortal y hoy nadie amenaza la existencia de la nación, ni le traba la lengua, ni insidia su carácter, vivimos en la ilusión de que absolutamente nada nos amenaza en tanto que nación. En esta atmósfera de negligencia, se ha difundido la idea de que nuestra determinada índole nacional nos hace inmunes al contagio del fascismo y del antisemitismo. En este caso se trata evidentemente de un hecho histórico absolutamente mal comprendido y mal explicado. Por eso nos hemos de preguntar todavía una vez más: ¿qué ha hecho que el fascismo se haya mantenido en nuestra vida nacional un fenómeno marginal, que solo ha brotado en el bajo mundo patológico de la sociedad, y que el antisemitismo solo pueda arrastrar una vida clandestina? Una cierta manera de pensar acrítica atribuye tal realidad al «tradicional» sentido de la democracia del pueblo checo, y olvida que este sentido no se ha manifestado de repente, sino que es el resultado del decidido y metódico trabajo de un seguido de generaciones. No es algo que haya sido concedido a este pueblo desde siempre y para los siglos de los siglos. Un día nos podríamos dar cuenta con gran admiración de que recurrimos a algo que ya ha dejado de existir.

Desde la época de Palacký y Havliček, el «problema checo» ha existido en nuestra vida social como polémica pública y como diálogo que los guías intelectuales han mantenido con la nación. Este diálogo ha sido sobre todo una crítica de los propios errores de las propias insuficiencias y un ataque contra el retraso, la superficialidad y la insolencia de la vida pública. Los guías intelectuales, pues, se han comportado exactamente al contrario de los políticos, que daban jovialmente golpecitos en la espalda del pueblo, loaban su diligencia, su obediencia, su laboriosidad y al sonar de las trompetas consolidaban su vanidad y su negligencia. En este diálogo público, más allá del hecho brutal de la existencia de la nación, se nos pedía cuál podía ser el sentido de su existencia y, más allá de la zoología política, si demostrábamos su historicidad. Un pueblo es tal en tanto que se diferencia sustancialmente de una organización de hormigas y de un aglomerado de elementos indiferentes. No estamos totalmente determinados por el pasado, ni en el bien ni en el mal. Si un pueblo en el pasado se ha creado una gran tradición democrática, no significa que el sentido de la democracia le sea dado por naturaleza del presente y del futuro. Solo cuando un pueblo lucha sin tregua por su propio carácter, solo en este esfuerzo se constituye como nación. De otro modo hay el peligro de una descomposición interior. La amenaza interna es pérfida y maligna, porque se desarrolla inadvertidamente sin las señales patentes del peligro externo.

En esta transformación interna, se conservan las características superficiales, pero la sustancia es amenazada. Un pueblo también puede transformarse en un aglomerado de productores y consumidores que hablan checo, en una masa de elementos indiferentes.

Nuestra crisis actual consiste en el hecho de que la disputa pública sobre el sentido de la existencia nacional ha sido interrumpida, porque reina la idea de que ha sido resuelta de una vez y para siempre. Cuando, en realidad, no solamente se reniegan todos los esfuerzos de los «regeneradores», sino que se abandona el nivel teórico y práctico que ellos habían alcanzado. La noción que tales pensadores tenían de nación no se puede expresar del todo en una simple definición. En su reflexión sobre el «problema checo» hay algo profundo que no han sido capaces de definir claramente, ni, pues, de expresar conscientemente. Puesto que partían de la crítica de las condiciones en que entonces la nación se encontraba y recurrían al pasado para preparar un nuevo futuro, la nación está, para ellos, en expansión entre el ayer, el hoy y el mañana, su existencia no está nunca asegurada ni cumplida de una vez y para siempre, sino que siempre y continuamente es un programa y una tarea. Para ellos, pues, estaba claro que la nación es siempre lo que es capaz de hacer de sí misma, y sin embargo no fueron capaces de expresar claramente esta concepción de la nación, de la historia y del hombre como estructuras temporales.

Pero nosotros tenemos que mostrar este carácter tridimensional del tiempo humano, histórico y nacional precisamente porque hoy la reflexión sobre la sociedad y sobre el pueblo se debate impotente en la unilateralidad y el extremismo: o todo se respalda sobre el futuro, en nombre del cual se falsifica el pasado y se deforma el presente, y, así, el mismo futuro que se quiere en primer plano se vuelve sumamente problemático; o bien, por el desengaño frente un futuro que aparece irrealizable, de una manera parecidamente acrítica se exalta el presente como algo real y cierto; o bien, en fin, frente el futuro incierto y el presente problemático, se glorifica el pasado como única dimensión que contiene valores realidad.

En la crisis actual, el pueblo está expuesto a un triple peligro: puede perder la fuerza transformadora del sujeto histórico y puede volverse objeto de la historia; puede desaparecer como pueblo político que se renueva y se afianza reflexionando sobre su propio programa y discutiendo públicamente el sentido de su existencia, y decaer, así, a población que habla checo y que produce acero y trigo; puede convertir la tridimensionalidad de la existencia histórica en la unidimensionalidad del puro vegetar, perdiendo la memoria y la perspectiva.

En el «problema checo» es trata en primer lugar del ser del hombre, la cual cosa no es reducible simplemente a política, nacionalidad, patriotismo, constitucionalidad, moral, cultura: se trata sobre todo -en Hus, Comenius, Havliček, Masaryk- de la verdad de la existencia humana y de la veracidad de todas nuestras acciones. Por eso, abordar el «problema checo» significa interrogarse sobre la totalidad de la vida nacional, que tiene que ser sistematizada sobre la sólida base de la verdad y de la veracidad. Los vínculos sociales de la política y de la actividad individual, de la vida pública y de la ciencia, de la cultura y de la moral, de la escuela, de la atmósfera cotidiana tienen que volverse la verdad y la veracidad, en contraposición a la superficialidad, la indiferencia y la ambigüedad. Solo sobre esta base la nación puede encontrar una medida propia, que le impida agitarse en vano entre los extremismos, oscilar impotente entre la grandeza y la grandilocuencia, por un lado, y la banalidad y la mediocridad, por el otro. Sin esta medida nos volveremos un pueblo «que no tiene ninguna posibilidad, pero, pese a eso, que querría imponer al mundo sus pequeños asuntos, sus quehaceres, aquí como algo grande que nace de la pobreza, allí como algo representativo que procede de la incompletitud y de la confusión», un pueblo «que ha mezclado la pequeña venta al detalle con la gran empresa -y así un poco con todo» (K. Čapek).

El «problema checo» es un problema mundial, pero la demostración de esta universalidad está en el problema eslovaco. En un cierto sentido, podemos decir incluso que el problema eslovaco constituye la sustancia del «problema checo». Recientemente se ha oído esta frase: «si los eslovacos quieren la federación, la tendrán»; y una fina sensibilidad nacional ha reconocido en ella infaliblemente la voz del «hombrecillo checo» con toda su arrogancia, su grosería política, su falta de tacto, pero también con su falta absoluta de sentido de estado. La negligencia o la indiferencia hacia el proyecto de federación no es solamente la señal de desinterés y falta de tacto hacia el pueblo vecino, sino sobre todo la expresión de inmadurez y debilidad del pensamiento político.

Puesto que el «problema checo» se ha definido en el periodo clásico como problema de la independencia nacional, y sólo ocasionalmente nos hemos interesado por la independencia estatal, el análisis de la problemática del Estado, de su sustancia y de su estructura, así como la reflexión sobre las razones que inducen a querer un Estado independiente, ha permanecido la laguna fundamental del pensamiento político checo. Desde 1918, no obstante, el «problema checo» implica no solamente la reflexión sobre la independencia de la nación checa, sino especialmente toda la problemática de la existencia, del carácter, de la estabilidad y de la capacidad de sobrevivir en la independencia del Estado checoslovaco. El pensamiento político checo, sin embargo, no ha sabido responder de una manera adecuada a este cambio fundamental, no ha pasado del plano nacional al plano estatal. La actitud hacia el problema eslovaco es, precisamente, el banco de pruebas de la «estatalidad» de la política checa. Aquí es, en efecto, donde tiene que demostrar si es capaz de pensar y de obrar en un plano sustancialmente más elevado, si es capaz de libertarse del sentimentalismo político, basado en sensaciones y estados de ánimo, y ponerse en el nivel de la racionalidad política. Checos y eslovacos son dos pueblos hermanos, pero políticamente son sobre todo dos pueblos que, con igualdad de derechos, forman y sostienen un Estado y determinan su carácter.

V. Crisis del poder

La diferencia entre pensadores y doctrinarios es en esencia la diferencia entre el original y el derivado. Mientras para unos se trata de la búsqueda y del descubrimiento de la verdad, los otros se dedican a establecer si determinados conceptos, descubrimientos o acciones se corresponden a la doctrina, a la autoridad. El pensador elabora sus opiniones con absoluta libertad interior, no tiene otro interés que el de conocer cómo las cosas son realmente; pues no se preocupa de saber si la verdad que aparece corresponde a algo ya encontrado y, todavía menos, a algo que ha sido asumido y establecido como verdad. La verdad anula los lugares comunes y las evidencias. Nuestra crisis actual consta, más allá de todo, también del derrumbe de las evidencias. Lo que durante diez años había sido considerado evidente, ahora aparece confuso y oscuro. Lo que se había hecho pasar por definitivo y resuelto, se revela como algo puramente provisional. La confusión de las ideas no deriva de la presencia del pensamiento crítico, sino, en cambio, del retraso con que este pensamiento se ha mostrado en público y del hecho que su influencia práctica todavía es mínima. El pensamiento crítico no trata de sustituir algunas frases ineficaces por algunas otras más modernas, ni tampoco tiene en cuenta los efectos. Su objetivo es ir a lo esencial, poner al descubierto los fundamentos de los que arrancan nuestra acción y nuestro pensamiento, y mostrar que, en este punto, no todo está en su sitio.

El poder se encuentra entre los hechos fundamentales de la política y de la vida pública. Se conocen de él sus efectos y sus manifestaciones, pero el problema fundamental todavía no ha sido resuelto: ¿cuáles son los límites intrínsecos del poder?, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Es omnipotente, lo puede obtener todo, o bien sus posibilidades son limitadas? Uno puede dar testimonio de la incertidumbre que reina a propósito de este problema con la polémica histórica entre dos conocidos pensadores italianos: Gramsci y Maquiavelo. Uno junta al marxista Gramsci y a Maquiavelo porque ambos meditan sobre un problema común en muchos periodos históricos y en muchas sociedades. También Gramsci se pregunta qué debe de ser el poder, sobre qué se respalda y para qué puede servir. La aportación de Maquiavelo consistió en el descubrimiento de la relación entre «naturaleza humana» y poder. Puesto que la «naturaleza» del hombre no se modifica y los hombres se inclinan más bien por el mal que por el bien, más por la crueldad que por la moderación, más bien por la vileza que por el coraje, más por la indiferencia que por la participación generosa, Maquiavelo definió la política como el arte de utilizar oportunamente esta realidad para la conquista y la conservación del poder. El poder no es un fin en sí mismo, solo tiene sentido cuando está relacionado con la fundación y el sostenimiento de un Estado que tiene que hacer felices a los ciudadanos. El poder no sobrepasa los confines de la política, esto es, del Estado, de la lucha de los grupos sociales y de los partidos; por lo tanto no tiene un carácter metafísico y no puede tener efecto sobre la fuente de la que nace, es decir, no influencia la naturaleza humana. Sobre la base del poder y mediante el poder, se pueden fundar y destruir imperios, cambiar los gobiernos y las formas estatales, pero no se puede cambiar el carácter del hombre. En abierta polémica con esta cuestión, Antonio Gramsci afirma: «No existe una abstracta «naturaleza humana», fija e inmutable (concepto que deriva del pensamiento religioso y de la trascendencia); sino que… La naturaleza humana es el conjunto de las relaciones sociales históricamente determinadas…»

Según Maquiavelo, el poder puede modificar las situaciones y las instituciones, pero la «naturaleza humana» permanece la misma en todos estos cambios. Gramsci, al contrario, afirma que cambian no solamente las circunstancias y las instituciones, las relaciones sociales y las económicas, sino la misma «naturaleza humana». A primera vista, puede parecer que una posición es revolucionaria y la otra, conservadora; la una optimista y la otra, pesimista, y que la diferencia entre Gramsci y Maquiavelo nace de un conocimiento más completo respecto de una visión unilateral y limitada. Esta impresión, sin embargo, solo puede surgir cuando el pensador no piensa en efecto sino que se limita a manipular irreflexivamente las opiniones corrientes, las palabras de orden y los prejuicios. En cambio, así que el pensador comienza a ocuparse a fondo de tales cuestiones y va a la esencia, ve inmediatamente que las cosas son mucho más complicadas. (No es el pensador quien produce tal complejidad, él solo la revela; pero a una mirada superficial parece, sin embargo, que la razón lo «complique innecesariamente» todo y, por eso, prefiere permanecer en la simplicidad en apariencia.) Si existe una «naturaleza humana» que se define como «el conjunto de las relaciones sociales históricamente determinadas», resulta de ello que la transformación de este conjunto de relaciones equivale a la transformación de la «naturaleza humana». Esta naturaleza, pues, cambia, si cambia el conjunto de las relaciones sociales. Puesto que tal conjunto ya ha cambiado profundamente algunas veces a lo largo de la historia, tendría que haber cambiado en consecuencia también algunas veces la «naturaleza humana». ¿Pero, entonces, puede existir la historia como continuidad? Y, todavía más importante, si la «naturaleza humana» ha cambiado tantas veces y puede cambiar todavía, ¿pueden los hombres que viven en un conjunto de relaciones comprender a los que viven en otro conjunto de relaciones, y puede existir entre ellos algo sustancialmente común que les caracteriza como hombres? Si la «naturaleza humana» se identifica como un conjunto de relaciones sociales, ¿dónde es necesario situar la capacidad de transformar las relaciones políticas y sociales? ¿Pertenece esta capacidad a la «naturaleza del hombre», o bien es algo accidental? ¿No es más justo creer que el hombre tiene intrínsecamente la posibilidad de transformar la situación, de forma que con su «esencia» o «naturaleza» sobrepasa el conjunto de las relaciones en que vive y que no es reducible a él?

Puesto que el conjunto de relaciones, que según esta teoría determina la «naturaleza» del hombre, cambia, y cambia sobre la base y con la mediación del poder, la «naturaleza humana» depende del poder, de su voluntad y su arbitrio, de su racionalidad y de su estulticia. El descubrimiento de Maquiavelo, si por un lado ha hecho derivar el poder de la «naturaleza humana» (más de la mala que de la buena), por otro, no obstante, ha limitado su sentido y las posibilidades precisamente con esta «naturaleza»: el poder, pues, no es omnipotente, porque la «naturaleza humana» lo limita. Pero la polémica contra los inaceptables presupuestos de la concepción de Maquiavelo puede llevar a conclusiones parecidamente inaceptables: cuando la transformación de las relaciones sociales equivale a la transformación de la «naturaleza humana», el poder se vuelve omnipotente, porque lo puede transformar todo, incluso la «naturaleza» del hombre. Nada delimita el poder, y sus posibilidades no tienen límites. Del carácter del poder depende en qué dirección será modificada la «naturaleza» humana, si en bien o en mal.

El carácter metafísico de estas conclusiones deriva del punto de partida. Es metafísico presuponer una identidad entre el conjunto de las relaciones sociales y la «naturaleza humana» sin someter a un examen crítico esta misma «esencia» o «naturaleza» humana. La metafísica pasa por alto siempre algo importante, descuida lo que no se tiene que descuidar; la metafísica capitula frente al esfuerzo de tener que pensar algo a la vez como temporal y perenne, relativo y absoluto, en el tiempo y por encima del tiempo. Por eso es de metafísicos el hecho de pasar de un extremo (de un aspecto de la metafísica) al otro (al otro aspecto de la metafísica); es decir, de polemizar contra la idea de la inmutabilidad de la «naturaleza» humana disolviéndola en un conjunto de relaciones sociales. De la crítica, sin embargo, de la posición superficial que da sin ninguna duda la razón a Gramsci contra Maquiavelo, no deriva para nada que tenga razón Maquiavelo contra Gramsci. Y tampoco deriva de ella que la verdad se encuentre «en el término medio». El pensamiento crítico no enjuicia ni condena; va, en cambio, a la búsqueda de los problemas presentes en las opiniones de los verdaderos pensadores y reclama la atención sobre ellos. La confrontación de Gramsci con Maquiavelo no degrada a ninguno de ellos, pero sí que demuestra que es necesario repensar la relación entre el poder y el hombre y, en lugar de la acrítica aceptación de uno de los dos presupuestos sobre la manera de ser de la «esencia» o «naturaleza» humana, plantea un nuevo problema: ¿quién es el hombre?

Del esclarecimiento de las relaciones entre el hombre y el poder dependen dos problemas prácticos cardinales del poder revolucionario: la transformación del hombre y la legitimidad de la violencia. La revolución, que se propone transformar el hombre, ¿qué significa?

La revolución tiene que dar una respuesta profunda a tres objeciones que lanzan la sombra de la duda sobre sus propósitos de transformar al hombre, de crear un hombre nuevo. La primera viene del escéptico que dice: la historia es el cementerio de las buenas intenciones y de los ideales nobles. Al pasar a la realización, todo se convierte en el exacto contrario. ¿Qué queda de las ideas más bellas cuando se realizan? La segunda objeción proviene del crítico: la historia es el lugar en que se revela la verdad y en que todo lo que es ambiguo, no meditado o no meditado completamente, muestra su verdadera cara. La realización no determina la deformación de las ideas y los ideales, sino solamente pone al descubierto sus contradicciones, sus debilidades y sus defectos. La tercera objeción viene del escéptico absoluto: la historia no es ni ironía, ni revelación de la verdad, sino solamente pura apariencia: los hombres son y serán tal y como han sido siempre, la historia es solamente una escena cambiante y no ocurre en ella nada esencial; todo lo que acontece ya ha sido.

Si la revolución no medita sobre la sustancia de estas objeciones, corre el peligro de que su idea del «hombre nuevo» se volatilice en una vana utopía, o bien que se cumpla en realidad como una ironía histórica que lo convierte todo en su exacto contrario, o que de la buena intención de transformar al hombre no quede sino una concreta deformación del hombre. La revolución tiene que darse cuenta de que es un error fatal identificar la liberación del hombre con la posibilidad de manipularlo y creer que el hombre es más perfectamente educado y reeducado como más perfectamente es dominado.

El poder no es omnipotente y sus posibilidades -si bien grandes- son limitadas: el poder está en disposición de crear las condiciones en que el hombre se puede mover libremente (también, pues, desarrollarse y acercarse a su propia humanidad) pero no puede cumplir este movimiento en su lugar. Dicho de otra manera: con la ayuda del poder se puede instaurar la libertad, pero la independencia cada individuo se la crea solo y sin intermediarios.

El poder es una violencia latente y se mantiene así mientras tiene que imponer su voluntad para conseguir sus propios objetivos. Es la posibilidad de constreñir a los hombres a hacer o no hacer algo. El poder, pues, existe solo en la medida en que puede constreñir a alguien e imponer algo. En el fondo del poder hay siempre presente la fuerza y la violencia, aunque no se diga que se expresa y cumple con violencia y crueldad. La crueldad y la violencia se respaldan siempre en el poder, pero el poder como tal no se identifica con ellas.

La reflexión sobre el poder suele acabar por caer en los dos extremos tradicionales: el realismo y el moralismo. Este último rechaza toda violencia y, por tal abstracción, se condena a la inactividad y a la pura contemplación (cosa que, naturalmente, significa que también se condena a observar pasivamente la actividad del mal), o bien a la hipocresía moral, que salva los principios pero admite y tolera las excepciones prácticas. El realismo, al contrario, se agarra a los «hechos», a la «realidad» y se piensa que se mueve en el plano de la concreción cuando sostiene que el progreso, en la historia, hasta ahora ha ido siempre junto con la barbarie y la opresión. La concreción de este punto de vista, sin embargo, es solamente presunta, porque ve en la realidad humana un carácter de ley natural, entendida mecánicamente, por la cual el pasado determina el presente y el futuro, y de lo que se ha acontecido depende necesariamente lo que se acontecerá. Pero el hombre es diferente de una piedra que cae, y el ser del hombre es totalmente otro que el ser de los cuerpos físicos. El pasado no condiciona nunca al hombre unívocamente, y, por lo tanto, si hasta ahora el progreso se ha cumplido en unión con la barbarie, esto no quiere decir que tenga que ser así en el futuro. Otro aspecto específico del hombre es la capacidad de distinguirse, lo que le permite existir en primera persona y no solamente impersonalmente, y de lo que deriva que sea ciertamente importante lo que hacen los otros, pero lo más esencial es lo que yo tengo que hacer. Si los otros recurren a la violencia y a la crueldad, eso no significa que yo también tenga que ser un prepotente. Si en la historia tiene lugar la violencia, este hecho no me quita la responsabilidad personal por la cual yo, en tanto que hombre político, ciudadano y revolucionario, me tengo que plantear la pregunta: ¿cuándo y en qué circunstancias la violencia en sí es legítima, o sea, en qué condiciones y con qué reservas puedo hacer uso de la violencia revolucionaria?

VI. Crisis del socialismo

El gobierno que ha hecho construir un monumento y, acto seguido, ha ordenado demolerlo, ha estado alejadísimo de captar el sentido verdadero de su conducta, ni tan solamente ha sospechado que en su acción se manifestaba precisamente la metafísica de los tiempos modernos: la provisionalidad y el nihilismo. No hay nada que pueda expresar de una manera más explosiva el nihilismo y la provisionalidad que un monumento, la vocación del cual era «durar por los siglos de los siglos», no sobreviva ni un mes. El gobierno que ha hecho embalsamar el cadáver de un hombre de Estado y ha vestido la momia con un uniforme de general, pero que después la ha ataviado con vestido civil y finalmente la ha incinerado, ha estado alejadísimo de captar el sentido de sus decisiones y, en particular, se le ha escapado que en sus acciones se manifestaba la metafísica de los tiempos modernos, que no respeta ni a vivos ni a muertos, porque lo ha transformado todo en materia de manipulación, abriendo, así, un campo ilimitado a la indiferencia y a la falta de gusto. El gobierno que ha hecho ajusticiar algunos funcionarios comunistas y ha permitido que sus cenizas, en el atardecer del tres de diciembre de 1952, «fueran lanzadas aquí y allí por los caminos de los alrededores de Praga» (como afirma el comunicado de la comisión investigadora), estaba alejadísimo de captar el sentido de su acción y, en particular, no se imaginaba que su acto ponía al descubierto la metafísica de la existencia humana: la lucha entre la civilización y la bestialidad en el hombre no tendrá nunca fin y todo individuo tendrá que trabajar intensamente, siempre y solo, para conquistar su propia humanidad.

Todo esto ha ocurrido en nombre del socialismo.

Tenemos que pensar, por eso, que la crisis del socialismo es más profunda que lo que parece a los ideólogos. En estas circunstancias es del todo injusto reclamar que uno aclare qué es verdaderamente el socialismo, que se distinga netamente entre el presunto y el verdadero socialismo. Algunos sostienen que la esencia del socialismo está en la colectivización de los medios de producción, mientras se añade subjetivamente y ocasionalmente todo el resto a este rasgo esencial y objetivamente constatable. Otros, en cambio, sostienen que el socialismo es una sociedad organizada científicamente, el futuro de la cual está relacionado con la llamada revolución técnico-científica. ¿Quién no declararía verdaderas estas definiciones cuando son los científicos y los intelectuales quienes las enuncian?

Y, no obstante, tenemos que dudar de su verdad. En lo que respecta a la llamada revolución técnico-científica, deja atónito que una frase prevalga sobre el pensamiento incluso donde la reflexión crítica tendría que ser una profesión: en la ciencia de la sociedad. Es, además, inverosímil que los intelectuales (después de todas las experiencias vividas) se adapten de nuevo con tanta energía y fervor a ejecutar las palabras de orden ideológicas, mientras que su deber profesional sería examinar su valor intrínseco y sentido. La expresión «revolución técnico-científica» es una mistificación que oculta los verdaderos problemas de la ciencia, de la técnica y de la revolución moderna (socialista). Los ideólogos de la revolución técnico-científica ponen el socialismo en relación con un futuro ilusorio de ellos, en que una parte muy grande de la población tendría que aplicarse al trabajo científico, y no se les ocurre que este crecimiento cuantitativo no puede dar lugar a un salto dialéctico, a una nueva cualidad, porque no es sino la expresión del cambio ya ocurrido en la ciencia moderna. Esta ciencia es especialización y solo así puede ser eficaz y útil, de tal manera que los científicos modernos son especialistas que pueden ejercer su profesión con competencia y utilidad, aunque no tengan una clara consciencia del sentido de la ciencia y de los presupuestos sobre los que se respalda. La ciencia moderna no es sabiduría, sino saber y dominio exactos. Su carácter modificado hace ciertamente que pueda ser practicada como «trabajo científico», como «investigación» y también como «fenómeno de masa», en que solo es necesario apropiarse de una cierta cantidad de conocimientos básicos y de algunas operaciones elementales, del todo parecidamente a cualquier otra profesión. El científico moderno es un especialista y como tal está sometido a todas las consecuencias de una desarrollada división del trabajo. La imagen de una sociedad compuesta predominantemente de científicos-especialistas, de científicos-investigadores y de indagadores tendría que servir, por lo tanto, mucho más de impulso hacia la reflexión crítica sobre el sentido de la ciencia contemporánea que no de pretexto para poner una máscara ideológica sobre los contrastes sociales.

La ciencia, en su aspecto más desarrollado, como la física, es unidad de saber y de objetividad, esto es, unidad de examen teórico y técnica. Esta última pertenece tan esencialmente a la ciencia moderna que se funde con ella, y, en esta unión, se crea un nuevo elemento decisivo de toda la realidad moderna: la tecnociencia. La técnica moderna no es (pura) aplicación de la ciencia, ni tan solamente una condición o consecuencia suya. La asimilación y la fusión de la ciencia moderna con la técnica en una realidad totalmente nueva, la tecnociencia, no es sino el cumplimiento histórico de dos procesos originarios de una base comuna.

Una base comuna de la ciencia y de la técnica modernas es una cierta disposición de la realidad, en que el mundo prácticamente y teóricamente se transforma en objeto. Esta realidad así dispuesta puede volverse materia de examen exacto y de dominio. La ciencia y la técnica representan precisamente un tipo parecido de acceso a la realidad, en que el sujeto se asegura que la realidad presentada es examinable y disponible por principio. Base de la ciencia y de la técnica modernas es el intelecto técnico que transforma la realidad (el ser) en objeto cierto, analizable y manipulable.

En este contexto, se puede valorar tanto la fe acrítica en la omnipotencia de la técnica y del progreso técnico como el menosprecio romántico hacia la técnica y el miedo que pueda llegar a someter al hombre. En ambas posiciones uno no capta la sustancia de la técnica. Esta, en efecto, no es representada por las máquinas y los automatismos, sino por el intelecto técnico, que organiza la realidad como un sistema de cosas disponibles, perfectibles y objetivables. Aunque a una mente superficial pueda parecer extraño y sorprendente, sobre la sustancia de la técnica dice mucho más la «mala infinitud» de Hegel, la «perfectibilidad» de Condorcet, la doctrina kantiana de los medios y los fines, el análisis de Marx del Capital, que el estudio más sistemático de la tecnología y de las investigaciones y descubrimientos científicos. Las máquinas no ponen en peligro al hombre. El dominio sometedor de la técnica sobre la humanidad no significa la revuelta de las máquinas contra el hombre; con esta terminología técnica los hombres se dan cuenta solo vagamente del peligro que les amenaza, es decir, que el intelecto técnico se identifique con el intelecto en general, que el intelecto técnico domine de tal forma la realidad humana que conduzca contra sí mismo y contra el hombre, como no-intelecto, todo lo no-técnico, lo indisponible, lo incalculable y lo no manipulable.

El socialismo moderno es inimaginable sin una técnica evolucionada, sin el desarrollo del progreso científico y sin la socialización de los medios de producción. Pero ambas características esenciales, como también todas las otras más importantes, pueden girarse contra el socialismo, o sea, pueden degenerar y tener una función opuesta, si el socialismo pierde el sentido de su significado histórico y no es capaz de transformar todos estos elementos en una totalidad concreta. El significado histórico del socialismo consiste en la liberación del hombre, y el socialismo tiene una validez histórica en tanto que representa una alternativa revolucionaria y liberadora: alternativa a la miseria, a la explotación, a la injusticia, a la mentira y a la mistificación, a la no-libertad, a la indignidad y a la humillación.

Las dificultades del socialismo moderno en el siglo XX están en el hecho de que hasta ahora no ha sabido teóricamente, ni mucho menos prácticamente, comprender, armonizar, coordinar su propia función de alternativa histórica liberadora hacia: las sociedades del hambre y la opresión en los territorios de Asia, de África y de América latina; las sociedades de la abundancia y del bienestar en los países capitalistas más desarrollados de Europa y de Norte América; las sociedades de Europa central y oriental que han efectuado radicales cambios sociales y las posibilidades revolucionarias no se han agotado en absoluto.

Si el socialismo no se esclarece a sí mismo de nuevo y no esclarece de raíz su significado en estas condiciones modificadas, puede ocurrir también que deje de tener la función de alternativa revolucionaria y liberadora, y que se vuelva, frente a la explosiva negatividad de los países en vías de desarrollo y frente a la conforme positividad de los países capitalistas más avanzados, solamente una presunta alternativa: los indicios de este peligro se han manifestado tanto en la palabra de orden «atrapar y superar la América», como en la real existencia de la sociedad, la cual ha cambiado simplemente el sistema de venalidad general (el dominio del dinero y del capital) por un sistema de manipulabilidad general (el dominio de un ilimitado poder burocrático).

Todo paso concreto hacia adelante, que nos libera de este estupidificador conglomerado de burocratismo y de bizantinismo, de esta anormal simbiosis de Estado e Iglesia pagana, de hipocresía y fanatismo, de ideología y fe, de grisura burocrática e histeria de masa, tiene naturalmente una importancia más grande que la más vanagloriosa proclamación sobre la libertad. Pero estos pequeños pasos, con que renunciamos a los delitos políticos, no pueden ocultar ni diferir la urgencia de los problemas fundamentales que todavía no hemos ni apuntado y sin los cuales el socialismo, en tanto que alternativa revolucionaria de los hombres del siglo veinte, es impensable: esto equivale a decir que es necesario preguntarse todavía una vez más quién es el hombre y qué es la verdad, qué es el ser y qué es el tiempo, cuál es la esencia de la ciencia y de la técnica, cuál es el sentido de la revolución.

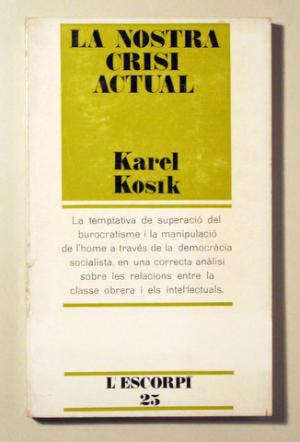

[*] Publicado originalmente en checo como Naše nynější krize en las páginas de Literárni listy durante el mes de abril de 1968. Disponible on-line en: https://blisty.cz/video/Slavonic/liehm/059.pdf. La traducción al castellano, realizada por Gerard Marín Plana, toma como base fundamentalmente la versión en catalán, de Manuel Carbonell: La nostra crisi actual. Barcelona, Edicions 62. 1971.